31/07/2025

Cesare Pavese, Le Métier de vivre

Qu’importe de vivre avec les autres, quand chacun des autres se fiche des choses vraiment importantes pour chacun ?

Un homme qui soufre, on le traite comme un ivrogne. « Allons, allons, ça suffit, secoue-toi, allons, ça suffit… »

La chose secrètement et la plus atrocement redoutée arrive toujours.

« Il a trouvé un but dans ses enfants. » Pour qu’ils trouvent eux aussi un but dans leurs enfants ? Mais à quoi sert cette escroquerie générale ?

Cesare Pavese, Le métier de vivre, traduction Michel Arnaud, Gallimard, 1958, p. 64, 81, 82, 93.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, le métier de vivre, souffrance | ![]() Facebook |

Facebook |

05/10/2023

Jean-Luc Sarré, Apostumes

L’harmonie n’est pas une chimère, c’est ce que semble vouloir dire les ombres conciliantes de certains matins.

L’essentiel de ce qui a pu m’arriver et légèrement me surprendre durant toutes ces années me semble aujourd’hui d’une banalité effrayante.

Que la technologie me résiste, je l’admets volontiers —surtout restons ennemis ! — mais qu’elle se gausse de mon incapacité à la maîtriser voilà qui me met en fureur.

La souffrance physique confisque le regard qu’elle ne rend, quand c’est le cas, qu’en partie ; on peut même dire le plus souvent qu’elle l’annihile.

Jean-Luc Sarré, Apostumes, Le Bruit du temps, 2017, p. 155, 156, 158, 171.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sarré Jean-Luc | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc sarré, harmonie, banalité, souffrance | ![]() Facebook |

Facebook |

12/04/2021

Fernando Pessoa, Journal de l'intranquillité de Bernardo Soares

Je vous écris aujourd’hui, poussé par un besoin sentimental un désir aigu et douloureux de vous parler. Comme on peut le déduire facilement, je n’ai rien à vous dire. Seulement ceci — que je me trouve aujourd’hui au bord d’une dépression sans fond. L’absurdité de l’expression parlera pour moi.

Je suis dans un de ces jours où je n’ai jamais eu d’avenir. Il n’y a qu’un présent immobile, encerclé d’un mur d’angoisse. La rive d’en face du fleuve n’est jamais, puisqu’elle se trouve en face le rive de ce côté-ci ; c’est là la raison de toutes mes souffrances. Il est des bateaux qui aborderont à bien des ports, mais aucun n’abordera à celui où la vie cesse de faire souffrir, et il n’est pas de quai où l’on puisse oublier. Tout cela s’est passé il y a bien longtemps, mais ma tristesse est bien plus ancienne encore.

Fernando Pessoa, Le livre de l’intranquillité de Bernardo Soares, traduction Françoise Laye, Christian Bourgois éditeur, 1988, p. 23.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Pessoa Fernando | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fernando pessoa, le livre de l’intranquillité de bernardo soares, souffrance, tristesse, dépression | ![]() Facebook |

Facebook |

04/02/2021

Paul Claudel, Lettres à Ysé

Légation de France au Brésil

Rio de Janeiro, 4 août 1917

(...) Chère R. il est parfaitement vrai que pendant plusieurs mois j’ai été complètement fou, mais je sais aussi qu’aucune femme au monde n’a été /aimée/ par un homme comme vous l’avez été par moi. Ce sentiment ne s’est jamais éteint dans mon cœur, vous êtes la seule femme que j’aie jamais aimée, celle vers qui mes pensées et mes rêves ne cessent de revenir, et il me semble que rien et la mort elle-même ne pourra jamais étouffer le mouvement profond, impétueux, irrésistible, qui entraînait mon être vers le vôtre. Dans mes pires heures de torture, je n’ai jamais eu qu’une seule et véritable souffrance, c’était la pensée que vous aviez cessé de m’aimer. Cette idée me perçait le cœur et elle était à peine soutenable pour moi.

Paul Claudel, Lettres à Ysé, Gallimard, 2017, p. 112-113.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul, CORRESPONDANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, lettres à ysé, femme, fou, souffrance | ![]() Facebook |

Facebook |

09/12/2019

Georg Trakl, Poèmes

Dans un vieil album

Tu reviens toujours, mélancolie,

O douceur de l’âme solitaire.

Pour sa fin s’embrase un jour doré.

Humblement devant la douleur

S’incline celui qui s’est fait patience.

Résonnant d’harmonie et de tendre folie.

Vois ! Il va faire noir déjà.

La nuit revient, quelque chose de mortel se plaint

Et quelque autre souffre avec elle.

Tremblant sous les étoiles d’automne

Chaque année la tête penche davantage.

Georg Trakl, Poèmes, traduits et présentés par

Guillevic, Obsidiane, 1981, p. 11.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Trakl, Georg | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georg trakl, douleur, album, souffrance | ![]() Facebook |

Facebook |

20/07/2018

Emmanuel Godo, Je n'ai jamais voyagé

Les fables de nourrice racontaient votre amour

Quand il n’existait déjà plus

Tu ne sais pas si tu peux marcher encore

Mais tu veux vivre

Les écluses de la nuit sont rouvertes

Ton ventre se soulève doucement

La tristesse est là qui bat la mesure du temps

Le cœur déraciné de son feu

Lève sa dernière lumière à la face de la mort

Tu n’es pas comme l’animal au bord de la vie

Tu es l’animal au bord de la vie

Un souffle te fait regarder de tous tes yeux

Des yeux à la surface des mots

Est-ce le même souffle qui te fera disparaître

Qui t’emportera dans la calme immobilité des choses ?

Le nombre de fois où un paysage

Sans te prévenir t’a pris par la main

Mais quel visage a ta joie ?

Emmanuel Godo, Je n’ai jamais voyagé, Gallimard,

2018, p. 70.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emmanuel godo, je n’ai jamais voyagé, maladie, souffrance, souffle, joie | ![]() Facebook |

Facebook |

29/01/2018

Paul Claudel, Lettres à Ysé

"L'amour fou"

Rio de Janeiro, 4 août 1917 (Paul Claudel à Rozie — "Ysé")

(…) il est parfaitement vrai que pendant plusieurs mois j’ai été complètement fou, mais je sais aussi qu’aucune femme au monde n’a été aimée par un homme comme vous l’avez été par moi. Ce sentiment ne s’est jamais éteint dans mon cœur, vous êtes la seule femme que j’aie jamais aimé, celle vers qui mes pensées et mes rêves ne cessent de revenir, et il me semble que rien et la mort elle-même ne pourra jamais étouffer le mouvement profond, impétueux, irrésistible, qui entrainait mon être vers le vôtre. Dans mes pires heures de torture, je n’ai jamais eu qu’une seule véritable souffrance, c’était la pensée que vous aviez cessé de m’aimer. Cette idée me perçait le cœur et elle était à peine soutenable pour moi.

Paul Claudel, Lettres à Ysé, édition G. Antoine, Gallimard, 2017, p. 112-113.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, lettres à ysé, amour fou, femme, rêve, souffrance | ![]() Facebook |

Facebook |

25/07/2017

Cesare Pavese, Le métier de vivre

Qu’importe de vivre avec les autres, quand chacun des autres se fiche des choses vraiment importantes pour chacun ?

Un homme qui soufre, on le traite comme un ivrogne. « Allons, allons, ça suffit, secoue-toi, allons, ça suffit… »

La chose secrètement et la plus atrocement redoutée arrive toujours.

« Il a trouvé un but dans ses enfants. » Pour qu’ils trouvent eux aussi un but dans leurs enfants ? Mais à quoi sert cette escroquerie générale ?

Cesare Pavese, Le métier de vivre, traduction Michel Arnaud, Gallimard, 1958, p. 64, 81, 82, 93.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, le métier de vivre, souffrance, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

26/05/2017

Louis-René des Forêts, Ostinato

Souffrance, détresse, fureur dont il se délivre par le rire, et c’est ainsi qu’on le tient pour un garçon joyeux.

Un mot de trop met tout en péril.

Deux décennies pèsent moins que le trait fulgurant venu en une seconde frapper, déraciner, trancher au plus vif, mettre en pièces.

Louis-René des Forêts, Ostinato, Mercure de France, 1997, p. 27, 93, 147.

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-rené des forêts, ostinato, rire, mot, souffrance | ![]() Facebook |

Facebook |

17/10/2016

Reinhard Priessnitz (1946-1985), 44 poèmes

triste pompon

nombre de nuages noirs sombrent ici

ils sont si nombreux et si seuls

que même dans la pénombre

ça ne pourrait pas être plus sombre

qu’en moi en mon club solitaire

et mes pieds et mes mains

ils m’assombrissent en soufflant en souffrance

sur ma table de maquillage un nuage noir

avec une frange flottanttant au vent

nombre de nuages noirs sombrent ici

qu’en souffrance je sombre je suis à l’é3

toi le nuage de mon pompon en berne

Reinhard Priessnitz, 44 poèmes, éditions bilingue,

traduction Alain Jadot, préface Christian Prigent,

NOUS, 2015, p. 89.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : reinhard priessnitz, 44 poèmes, christian prigent, nuage, souffrance, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

07/04/2016

Cesare Pavese, Le métier de vivre

Un homme qui souffre, on le traite comme un ivrogne. « Allons, allons, ça sffit, secoue-toi, allons, ça suffit... »

Quand un jeune homme — dix-huit, vingt ans — s’arrête pour contempler son tumulte, tente de saisir la réalité et serre les poings, c’est beau. Mais il est moins beau de le faire à trente ans, comme si rien n’était arrivé. Et cela ne te fait pas froid dans le dos de penser que tu le feras à quarante ans et puis encore ?

Avec les enfants, on ne plaisante pas , ma chère. J’ai été un enfant moi aussi (premier mois).

Cesare Pavese, Le métier de vivre, traduction Michel Arnaud, Gallimard, 1958, p. 81, 83, 89.

Publié sur Sitaudis (http://www.sitaudis.fr) le 6 avril 2016 :

NUIT DEBOUT, C'EST MAINTENANT

J'étais place de la République samedi et dimanche dernier - les 32 et 33 mars, donc, selon le calendrier en vigueur sur la place et pour ceux qui souhaitent que les temps changent. Je ne suis pas jeune, et bien évidemment, je n'ai jamais vu ça.

Il est tout à fait possible que quelque chose d'approchant se soit passé en 68, par exemple. Sauf qu'en 68, il n'y avait pas les Sans-Papiers, il n'y avait pas les Rroms et les réfugiés dans les rues de Paris, il n'y avait pas les plans « sociaux » ni la fin envisagée des services publics. L'enjeu était qu'ouvriers et étudiants se rejoignent - pas qu'ouvriers, précaires, chômeurs, intermittents, étudiants, lycéens, émigrés de la deuxième, troisième génération, professeurs, infirmiers et médecins des hôpitaux, magistrats, lesbiennes, gays, be et trans, etc, fassent la jonction, de sorte que leurs luttent convergent enfin.

Il est tout à fait possible aussi que quelque chose d'approchant ait eu lieu à Madrid, Puerta del Sol, en 2011. Mais ce qui me fait penser cela, au fond, c'est juste la présence d'un jeune Espagnol samedi 32, assis en cercle, par terre, avec les autres, à discuter longuement de la pertinence, ou non, de compter les abstentions lors des votes. Les discussions auxquelles j'ai assisté (et participé) étaient en effet plutôt « techniques ».

La raison pour laquelle je publie ce compte-rendu sur sitaudis plutôt qu'ailleurs, c'est qu'il était tout le temps question de vocabulaire ; du choix des mots, de la forme des phrases, de leurs conséquences. Qu'on écartait systématiquement les noms propres (rares à venir, d'ailleurs - ni Debord, ni Deleuze, ni Badiou, ni Agamben ou autres au programme, par exemple) et les grands mots (à l'un qui disait Communisme et à l'autre qui disait Commune, on signifia gentiment de reporter le débat sur leur usage à une date ultérieure).

Pourtant, la plupart des participants à ces commissions ne semblaient pas des novices en terme de politique, d'histoire, et des discours qui se sont historiquement tenus. Simplement, le moment de fixer quelque chose d'une situation en mouvement constant était sans cesse repoussé, de manière à ce qu'il advienne le plus tard possible - voire pas.

Ne pas être ramené à un parti, à une cause, à une revendication, à un « bord politique » quel qu'il soit et aussi amical soit-il, a été en effet énoncé clairement, et répété, par Nuit Debout. Là-dessus - sur quelque chose qui ne cherche pas à être identifié et n'est pas identifiable, réductible -, divers impétrants sont venus, et viennent, régulièrement se casser les dents, laissant flotter au-dessus de la place et se poser dans les gazettes et les sites des phrases bienveillantes et définitives. Ils sont tous à côté de la plaque. Ce n'est pas vraiment drôle. Juste curieux, de voir le vieux monde passer sans rien saisir d'une chose qui, peut-être, tombera demain, mais qui ne se sera jamais fait prendre - du moins l'espère-t-on.

Les photos prises et qui paraissent pourraient nous faire croire qu'il y a là essentiellement des jeunes, étudiants et lycéens parisiens. C'est faux. Il y a des salariés, des chômeurs, des retraités, etc, de tous les sexes et tous les âges. Il y a peut-être encore trop peu de secouristes, de juristes, d'avocats, de militaires et de policiers ayant changé de camp ou désireux d'en changer. Il n'est jamais trop tard. Les employés des commerces de la place peuvent aussi venir, après le boulot. Celles et ceux qui vivent en banlieue et qui ne sont pas encore arrivé.e.s. Vous qui lisez ce texte, allez-y aussi : ce sera une action poétique.

Le commentaire de sitaudis.fr

L'auteur ne signe pas son texte, non par peur mais par respect pour le mouvement en cours.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, le métier de vivre, souffrance, réalité, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

29/04/2015

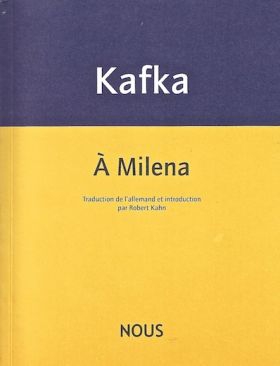

Franz Kafka, À Milena

Dans l’introduction de cette nouvelle traduction des lettres de Kafka à Milena Jesenska (seules les lettres de Kafka ont été conservées), Robert Kahn rapporte ce que l’on sait de leur première rencontre, à Prague en 1919. La jeune femme, âgée de 23 ans, fille d’un médecin pragois célèbre, vivait à Vienne avec son mari ; elle avait lu un texte de Kafka et elle souhaitait le traduire en tchèque. Une correspondance commence à partie de mars 1920, elle s’interrompt en décembre mais quelques lettres sont à nouveau écrites, la première fin mars ou début avril 1922, la dernière en décembre 1923, de Berlin, peu de mois avant la mort de l’écrivain le 3 juin 1924. Comme les Lettres à Felice et les Lettres à Ottla(1), les lettres à Milena sont une œuvre littéraire et, cela a souvent été écrit, constituent un portrait complexe de Kafka ; dans l’article nécrologique qu’elle a publié, repris pour clore ce volume, Milena insiste sur un trait majeur : il « voyait le monde avec une telle lucidité qu’il n’a pas pu le supporter et qu’il devait mourir, parce qu’il ne voulait pas faire, comme les autres, de compromis. » (298)

Les lettres, souvent très longues, parfois rédigées à différents moments de la journée, forment une tentative de comprendre ce qu’il en est de la relation à l’autre, en même temps qu’elles construisent une liaison très particulière — Kafka et Milena ne se rencontrent que quelques jours en 1920 —, une passion partagée dans les mots puisque l’on peut déduire le contenu des lettres de Milena par les commentaires détaillés de Kafka. Une certaine intimité naît rapidement, visible par la passage de « Madame Milena » à « Milena » et à « Toi », et parallèlement Kafka signe « FranzK », Milena ayant lu d’abord son prénom « Frank », puis « Ton » et « F » ; il note dès les premières lettres que connaître Milena est « de l’ordre des retrouvailles » (35) et il insiste sur le fait que l’un et l’autre pensent les mêmes choses et éprouvent les mêmes sentiments aux mêmes moments. Il rapporte un rêve du 1er octobre où la relation introuvable est dite, « on s’intervertissait continuellement, j’étais Toi, Tu étais moi » (255). Fantasme de la fusion, donc, et peur constante que le lien fragile de la correspondance se rompe.

De là, une vie faite d’attente, l’absence de la lettre quotidienne, ou du télégramme, provoque l’angoisse, ce qu’écrit Kafka : « (...) toute la journée préoccupé par tes lettres, dans la souffrance, l’amour, le souci et une sorte de peur tout à fait indéterminée devant l’Indéterminé » (216). Chaque lettre, lue et relue, suscitant des questions pour obtenir une nouvelle lettre, est la clé de la relation de Kafka à Milena. Lui conseillant dans une lettre de moins consacrer de temps à la correspondance, il fait marche arrière dans la lettre suivante, « deux lignes suffisent, même une seule, même un mot, mais ce mot je ne pourrais m’en passer qu’en souffrant terriblement » (133). Les lettres sont une présence, faites pour « qu’on y enfouisse le visage et qu’on perde la raison » (52). Non que Kafka ne souhaite pas la proximité physique ; il écrit qu’il lui faudrait venir à Vienne et repartir avec la jeune femme, mais il retarde sa venue, persuadé qu’il « ne supporterai[t] pas la tension mentale » (39). "Amour de loin" ? Robert Kahn remarque justement que Kafka n’écrit jamais « je » devant le verbe "aimer" : il est Kafka, Franz, un nom : pas un sujet. C’est pourquoi il peut écrire qu’il est « incompréhensible que l’on puisse être loin de toi » (90) et que « la vraie Milena est ici » (47, ici c’est-à-dire dans la chambre, par ses lettres.

La distance entre Prague et Vienne pourrait être franchie sans trop de difficultés, mais comme c’était le cas quand il était fiancé à Felice, l’important n’est pas du tout d’abolir la séparation ; tout au long de cette correspondance d’une année, s’expriment le désir de vivre avec Milena et l’impossibilité de le faire, l’impossibilité d’admettre que l’on puisse « se prendre d’intérêt pour [lui] » (58). Le mot, récurrent, qui éclaire son lien complexe à Milena comme, d’une autre manière, au monde qui l’entoure, est "peur" : la phrase « ta relation avec moi je ne la connais pas du tout, elle appartient tout entière à la peur » (65), a pour complément : « cette peur [du monde] n’est pas seulement peur, mais aussi désir d’une chose qui soit plus que tout ce qui produit la peur « (275).

Écrire à Milena (à Felice, etc.) n’aboutit certainement pas à supprimer la peur, écrire étant toujours « se dénuder devant des fantômes » (279), mais cette mise à nu permet de supporter l’insupportable, le fait d’être né (comme il l’écrit), grâce à l’illusion pour un temps de ne plus être entièrement absent au monde. Kafka, qui savait ce qu’était la psychanalyse (dont il refusait la prétention à guérir), affirmait que sa maladie, la tuberculose, n’était pas seulement un mal physique, et la tranquillité — ou « une certaine forme d’intranquillité » — était nécessaire pour recouvrer la santé, et la "présence" épistolaire de Milena valait un séjour dans un sanatorium. Cette présence-absence, en effet, était le moyen de demeurer « seul dans sa chambre » sans l’être, « condition préalable de la vie » (100).

Il faut insister sur le fait que Robert Kahn, outre qu’il traduit l’intégralité des lettres d’après les dernières éditions scientifiques allemandes, respecte au plus près l’écriture si particulière de Kafka, n’adapte pas le texte à son gré, comme l’avait fait Vialatte autrefois (pour ces lettres comme pour Le Procès et d’autres œuvres) — il ne traduit pas angst par « angoisse » chaque fois que le mot apparaît, il conserve la ponctuation très personnelle de Kafka, il restitue son humour, etc. ; les notes sur les événements, les personnes, les lieux, brèves mais précises, facilitent la lecture. On lit ces lettres à Milena comme les récits et nouvelles de Kafka : il « ne cherche toujours qu’à communiquer du non-communicable » (275), ce qui est l’objet de la littérature.

Kafka, À Milena, traduction de l’allemand et introduction de Robert Kahn, NOUS, 2015, 322 p., 18 €.

Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 15 avril 2015

1. Franz Kafka, Lettres à Felice, I et II et Lettres à Ottla, traduction Marthe Robert, 1972 et 1978, Gallimard.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, à milena, lettres, souffrance, présence, littérature | ![]() Facebook |

Facebook |

17/05/2014

Robert Walser, Bouderie et autres poèmes

Pourquoi, après tout ?

Alors qu'à la hâte revenait

un jour comme d'autres limpide,

il dit avec une résolution vraie,

une lenteur placide :

Maintenant il faut que ça change,

que dans la lutte je me plonge ;

je veux comme tant d'autres gens

aider à ôter du monde la souffrance,

veux souffrir, vagabondant,

jusqu'à ce qu'au peuple échoie la délivrance;

Ne veux plus jamais me coucher de lassitude ;

il faut faire

quelque chose ; alors l'envahit une incertitude,

une somnolence : à quoi bon, laisse faire.

Robert Walser, Bouderie et autres poèmes, traduction

Fernand Cambon, dans Europe, "Robert Walser",

n° 889, mars 2003, p. 149.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert walser, bouderie et autres poèmes, changement, souffrance, lassitude, laisser faire | ![]() Facebook |

Facebook |