16/04/2025

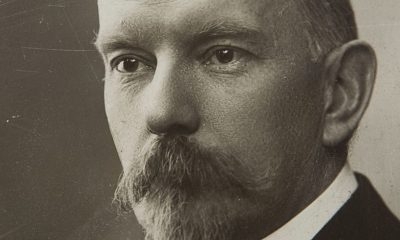

Pierre Reverdy, Nord-Sud

Littérature

Dans un coin de petits personnages se dont face. Derrière chacun d’eux, il y a une glace. Et ils se retournent pour écrire, car ils écrivent. Plus énorme à leurs yeux que l’actualité — qui pourtant leur est chère (de quoi s’occuperaient-ils ?) — chacun parle de soi et se félicite. Ils se félicitent même l’un l’autre… humblement. Il y a aussi ce petit concert de voix d’enfants encore naïfs qui trépignent de joie. On entend des applaudissements nombreux. Les acteurs eux-mêmes applaudissent.

Quand on a fini de parler de soi-même quelqu’un prend l’encensoir et le promène sous le nez de quelque faux grand homme en forme de mannequin. À l’enseigne de … la boutique est fermée.

La muflerie est un courage autant qu’encourir les rigueurs de la censure (celui-ci très recherché). Et on travaille ferme pour la littérature.

Pierre Reverdy, Nord-Sud, dans Œuvres

complètes, Flammarion, 2010, p. 486.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, nord-sud, littérature | ![]() Facebook |

Facebook |

29/04/2024

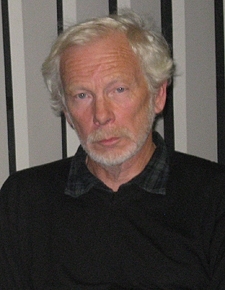

Franz Kafka, Lettres à Felice, II

Chacun se hisse à sa manière hors du souterrain, moi je me hisse grâce à la littérature. C’est pourquoi, si je dois me maintenir en haut, je ne puis le faire qu’à l’aide de la littérature, et non pas à l’aide de repos et de sommeil. J’obtiendrais plutôt le repos par la littérature que la littérature par le repos.

Franz Kafka, Lettres à Felice, II, traduction Marthe Robert, Gallimard, 1972, p. 681.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, lettres à felice, littérature, repos | ![]() Facebook |

Facebook |

03/11/2023

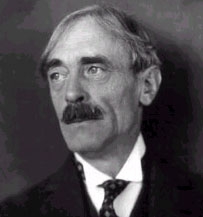

Jules Renard, Journal, 1887-1910

Il y a place au soleil pour tout le monde, mais ce n’est pas la place de la Concorde.

On a tout lu, mais ils ont lu un livre que vous devriez lire, qui leur donne une supériorité, et qui annule toutes vos lectures.

Pourquoi tant jouir ? Ne pas jouir est aussi amusant, et ça fatigue moins.

Un socialiste, indépendant jusqu’à ne pas craindre le luxe.

Chaque fois que je veux me mettre au travail, je suis dérangé par la littérature.

Jules Renard, Journal, 1887-1910, Pléiade/Gallimard, 1965, p. 1087, 1089, 1090, 1096, 1097.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, littérature, lecture, jouissance | ![]() Facebook |

Facebook |

Jules Renard, Journal, 1887-1910

Il y a place au soleil pour tout le monde, mais ce n’est pas la place de la Concorde.

On a tout lu, mais ils ont lu un livre que vous devriez lire, qui leur donne une supériorité, et qui annule toutes vos lectures.

Pourquoi tant jouir ? Ne pas jouir est aussi amusant, et ça fatigue moins.

Un socialiste, indépendant jusqu’à ne pas craindre le luxe.

Chaque fois que je veux me mettre au travail, je suis dérangé par la littérature.

Jules Renard, Journal, 1887-1910, Pléiade/Gallimard, 1965, p. 1087, 1089, 1090, 1096, 1097.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, littérature, lecture, jouissance | ![]() Facebook |

Facebook |

Jules Renard, Journal, 1887-1910

Il y a place au soleil pour tout le monde, mais ce n’est pas la place de la Concorde.

On a tout lu, mais ils ont lu un livre que vous devriez lire, qui leur donne une supériorité, et qui annule toutes vos lectures.

Pourquoi tant jouir ? Ne pas jouir est aussi amusant, et ça fatigue moins.

Un socialiste, indépendant jusqu’à ne pas craindre le luxe.

Chaque fois que je veux me mettre au travail, je suis dérangé par la littérature.

Jules Renard, Journal, 1887-1910, Pléiade/Gallimard, 1965, p. 1087, 1089, 1090, 1096, 1097.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, littérature, lecture, jouissance | ![]() Facebook |

Facebook |

Jules Renard, Journal, 1887-1910

Il y a place au soleil pour tout le monde, mais ce n’est pas la place de la Concorde.

On a tout lu, mais ils ont lu un livre que vous devriez lire, qui leur donne une supériorité, et qui annule toutes vos lectures.

Pourquoi tant jouir ? Ne pas jouir est aussi amusant, et ça fatigue moins.

Un socialiste, indépendant jusqu’à ne pas craindre le luxe.

Chaque fois que je veux me mettre au travail, je suis dérangé par la littérature.

Jules Renard, Journal, 1887-1910, Pléiade/Gallimard, 1965, p. 1087, 1089, 1090, 1096, 1097.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, littérature, lecture, jouissance | ![]() Facebook |

Facebook |

17/02/2022

Pierre Vinclair, L'Éducation géographique

je vois deux stratégies d’écriture : tenter

vénérant la littérature, une Aufhebung

dans un livre total dont quelque qualité

littéraire (arrêtée par un secret

décret de qui ?) produira quoi ? l’admiration

plutôt que le salut dont nous aurions besoin,

un dédommagement des quinze années perdues

à donner une forme à ce machin ;

ou plus modestement, passer quelques minutes

à écrire un sonnet sans plus de raison d’être

qu’un pensum affranchi par sa musique,

amusé, amusant avant de regagner

le cimetière des ratés prétentieux

qu’on vénère au rayon littérature.

Pierre Vinclair, L’Éducation géographique, Flammarion, 2022, p. 253.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre vinclair, l’Éducation géographique, écriture, littérature, sonnet | ![]() Facebook |

Facebook |

25/12/2021

Esther Tellermann, Nous ne sommes jamais assez poète

La lettre brûle : Franz Kafka

(...) Tentative bien plus radicale que celle de Mallarmé qui voulut faire du livre un « fait-étant », celle de Kafka poursuit une tâche infinie sans passé ni avenir, missive de K. sans cesse reconduite vers un château improbable. L’arpenteur d’une langue d’accueil fera mission d’impossibles retrouvailles. Car la littérature est ce « rien » à quoi dans ce mystère l’écrivain se voue : château inatteignable, procès infini, machine infernale — à inscrire.

Et c’est pourquoi le nom de Kafka ouvre à cette théologie négative du XXe siècle qui est encore la nôtre : se faire servant de la lettre, c’est savoir y être condamné. Dès lors mieux vaudrait la brûler, si toutefois sa marque indélébile n’étair la marque d’un nom – Kafka – qu’une vie ne suffit pas à défaire. Le travail de la herse de verre lisible au grand jour, inconscient écrit et restitué au corps d’une inscription sur un sujet qui, dans La Colonie pénitentiaire, s’y réduit.

Esther Tellermann, "La lettre brûle : Franz Kafka", dans Nous ne sommes jamais assez poète, La Lettre volée, 2014, p. 136.

05/12/2021

Paul Valéry, Cahiers, II, Littérature

Pour faire des romans, il faut considérer les hommes comme des unités ou éléments bien définis.

Il fit ceci. Elle dit cela.

On oublie aisément que c’est fit et dit, ceci et cela qui définissent et construisent Il et Elle dans tous les cas possibles.

Paul Valéry, Cahiers II, Littérature, Pléiade/Gallimard, 1975, p.1206.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, cahiers ii, littérature, roman | ![]() Facebook |

Facebook |

29/05/2020

Leopoldo Maria Panero, Le dernier homme, poésie 1980-1986

Motus

C’était peut-être plus romantique

quand je griffais la pierre et que

je disais par exemple, en louant

les ombres depuis les ombres,

étonné de mon propre silence,

par exemple : « il faut

labourer l’hiver

et il y a des sillons, et des hommes dans la neige. »

Aujourd’hui les araignées me font signe doucement

depuis les coins de ma chambre, et la lumière vacille,

et je commence à douter qu’elle soit vraie :

l’immense tragédie

de la littérature.

Leopoldo Maria Panero, Le dernier homme, poésie 1980-1986, traduction de l’espagnol Rafael Garido, Victor Martinez et Cédric Demangeot, fissile, 2020, p. 89.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leopoldo maria panero, le dernier homme, romantique, ombre, littérature | ![]() Facebook |

Facebook |

19/05/2019

Thomas Bernhard, Mes prix littéraires

[après la publication de Gel]

[...] lorsque le déluge de critiques, incroyablement violent et complètement contradictoire, des éloges les plus embarrassants aux descentes en flèche les plus féroces, a pris fin, je me suis senti d'un seul coup comme anéanti, comme si je venais de tomber sans rémission dans un épouvantable puits sans fond. J'étais persuadé que l'erreur d'avoir placé tous mes espoirs dans la littérature allait m'étouffer. Je ne voulais plus entendre parler de littérature. Elle ne m'avait pas rendu heureux , mais jeté au fond de cette fosse fangeuse et suffocante d'où l'on ne peut plus s'échapper, pensai-je à l'époque. Je maudissais la littérature et ma dépravation auprès d'elle et j'allais sur des chantiers pour finalement me faire engager en tant que chauffeur-livreur pour la société Christophorus, située sur la Klosterneuburgerstrasse. Pendant des mois j'ai fait des livraisons de bière pour la célèbre brasserie Gösser. Ce faisant, j'ai non seulement très bien appris à conduire des camions, mais aussi à connaître encore mieux qu'avant la ville de Vienne tout entière. J'habitais chez ma tante et je gagnais ma vie comme chauffeur de poids lourds. Je ne voulais plus entendre parler de littérature, j'avais placé en elle tout ce que j'avais, et elle m'avait récompensé en me jetant au fond d'une fosse. La littérature me dégoûtait, je détestais tous les éditeurs et toutes les maisons d'édition et tous les livres. Il me semblait qu'en écrivant Gel, j'avais été victime d'une escroquerie gigantesque. J'étais heureux quand, dans ma veste de cuir, je m'installais au volant du vieux camion Steyr et sillonnais la ville en faisant vrombir le moteur. C'est là que se montrait toute l'utilité pour moi d'avoir appris à conduire des camions depuis longtemps, c'était une des conditions pour obtenir un poste en Afrique auquel je m'étais porté candidat, des années auparavant, ce qui finalement ne s'était pas fait, en raison d'un concours de circonstances en réalité très heureux, comme je sais aujourd'hui.

Thomas Bernhard, Mes prix littéraires, traduit de 'allemand par Daniel Mirsky, "Du Monde entier", Gallimard, 2009, p. 41-42.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, mes prix littéraires, littérature, critique | ![]() Facebook |

Facebook |

20/01/2019

Jules Renard, Journal 1887-1910

Il y a une justice, mais nous ne la voyons pas toujours. Elle est là, discrète, souriante, à côté, un peu en arrière de l’injustice qui fait gros bruit.

Un socialiste indépendant jusqu’à ne pas craindre le luxe.

Chaque fois que je veux me mettre au travail, je suis dérangé par la littérature.

Travailler à n’importe quoi, c’est-à-dire faire de la critique.

Combien d’acteurs paraissent naturels parce qu’ils n’ont aucun talent !

Jules Renard, Journal, 1887-1910, Pléiade / Gallimard, 1965, p. 1094, 1096, 1097, 1104, 1107.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal 1887-1910, justice, socialiste, littérature, acteur, talent | ![]() Facebook |

Facebook |

03/10/2017

Christian Prigent, Ça tourne, notes de régie

Littérature = affrontement catastrophique à l’innommable.

Je pars de ceci qui concerne empiriquement TOUS les êtres parlants : qu’aucun des discours positifs (science, morale, idéologie, religion…) ne rend compte de l’expérience que nous faisons intimement, chacun pour notre compte, du monde (de la manière dont le réel nous affecte). Parce que le monde (le monde dit « extérieur » société, politique, histoire — et le monde « intérieur » — nos « cieux du dedans » — mémoire, inconscient, imaginaire) ne nous vient pas comme sens, mais comme confusion, affects ambivalents, jouissance et souffrance mêlées, chaos, fuite, polyphonie insensée.

Christian Prigent, Ça tourne, notes de régie, L’Ollave, 2017, p. 22.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, Ça tourne, notes de régie, littérature, incollable, réel, confusion, chaos | ![]() Facebook |

Facebook |

11/03/2017

Étienne Faure, Vues prenables

Puis les crues avaient délogé les morts

et les cadavres d’animaux qi dormaient sous l’eau

en un boueux désordre.

Une table flottait dans la Seine,

à quel repas en aval conviée, emportée sans hâte

— ce fut à Rouen qu’elle s’arrêta

à l’auberge où Flaubert l’attendait

avec d’autres ; toute la littérature

était là, à boire, à dévorer,

à ne vouloir jamais sortir de l’auberge

que la pluie ne coupât leur vin.

La vie,

sous la besogne outrancière des mots,

ils l’attrapaient comme idée,

pouce, index et majeur ramassés en grappe,

à s’aider de ces mains veinées

où coule en transparence une vieille vendange,

puis pour ne pas finir dans le vin aigre d’un tonneau

juraient, raturaient, buvaient

et contre Accoutumance, chien commun

tirant sa renommée de grammairien

d’une langue asséchée dans le jardin des maîtres,

aux jours de pluie rêvaient la canicule, en crevaient,

belle outre de vin noir — c’était du vent.

Littérature

Étienne Faure, Vues prenables, Champ Vallon, 2009.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, vues prenables, littérature, flaubert, pluie, mot, vin | ![]() Facebook |

Facebook |

05/05/2016

Paul Valéry, Littérature

Littérature

Si l’on se représentait toutes les recherches que suppose la création ou l’adoption d’une forme, on ne l’opposerait jamais bêtement au fond.

Quand l’ouvrage a paru, son interprétation par l’auteur n’a pas plus de valeur que toute autre par qui que ce soit.

Ce qui plaît beaucoup a les caractères statistiques. Des qualités moyennes.

Dire qu’on a inventé la « nature » et même « la vie » ! On les a inventées plusieurs fois et de plusieurs façons…

Tout revient comme les jupes et les chapeaux.

Le nouveau n’a d’attraits irrésistibles que pour les esprits qui demandent au simple changement leur excitation maxima.

Paul Valéry, Œuvres, II, édition établie par Jean Hytier, Pléiade / Gallimard, 1960, p. 554, 557, 559, 560, 561.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, littérature, forme, fond, plaire, nouveau | ![]() Facebook |

Facebook |