06/08/2019

Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, treize à seize

Le 1eraoût

Ceux qui peignent, écrivent, sculptent, etc. se présentent côte à côte, devant le monde. Ils sont les constructeurs d’un chassé-croisé, d’un ombrage pluriel. Ils procèdent par trouées et hybridation. Ils dressent des murs jaunes, des phrases. Ça prend forme. Ça meurt. Ça.

Ce qui les rapproche : la constance de l’action, la sécession. Les profondes dérivations de chaque geste, de chaque pas. Greffe et marcottage. Bientôt les frondaisons et l’ombre de chacun. Bientôt les disparus qui ne se ressemblent plus. La dissidence des corps, l’intrigue des généalogies.

Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, treize à seize, Flammarion, 2016, p. 120.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord de juliau, peintre, écrivain, sculpteur | ![]() Facebook |

Facebook |

05/08/2019

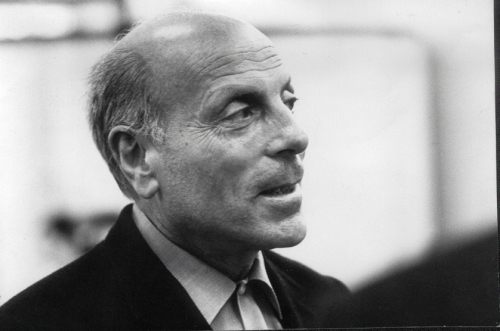

Reinhard Priessnitz, 44 poèmes, Poésie complète

Large aux séant

Et, pourquoi qu’tu trompaytes ?

j.van hoddis

moins les fesses, d’yeux, cerveaux,

ça suffirait, moins de mains,

bien. moins de texte, ôter l’image ;

moins de mots. nuls relais,

rejets, nulle vapeur ! sans pin-pon

écrire encore, moins de vagues.

plus de papier, moins de trombone,

à cul lisse aussi, dégonflé, nul présent !

Reinhard Priessnitz, 44 poèmes, Poésie complète,

traduction Alain Jadot, préface Christian Prigent,

NOUS, 2015, p. 147.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : reinhard priessnitz, 44 poèmes, poésie complète, jeux de mots, alain jadot, christian prigent | ![]() Facebook |

Facebook |

04/08/2019

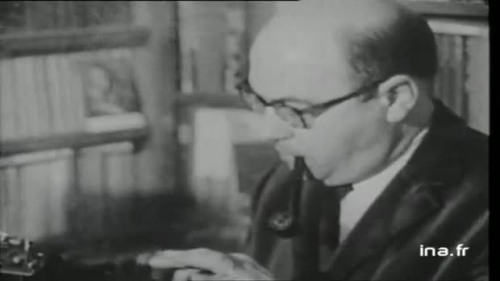

Henri Michaux, Les commencements

Les commencements

L’enfant à qui on fait tenir dans sa main un morceau de craie, va sur la feuille de papier tracer désordonnément des lignes, encerclantes, les unes presque sur les autres.

Plein d’allant, il en fait, en refait, ne s’arrête plus

…………………………………………………………………………………….

En tournantes, tournantes lignes de larges cercles maladroits, emmêlés, incessamment repris

encore, encore

comme on jour à la toupie

Cercle. Désirs de la circularité.

Place au tournoiement.

Au commencement est la

RÉPÉTITION

Emprise

seuls les cercles font le tour

le tour d’on ne sait quoi de tout

du connu,

de l’inconnu qui passe

qui vient, qui est venu

et va revenir

(…)

Henri Michaux, Les commencements,

Fata Morgana, 1983, p. 7-8.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Michaux Henri | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri michaux, les commencements, enfant, dessin, ligne, cercle | ![]() Facebook |

Facebook |

03/08/2019

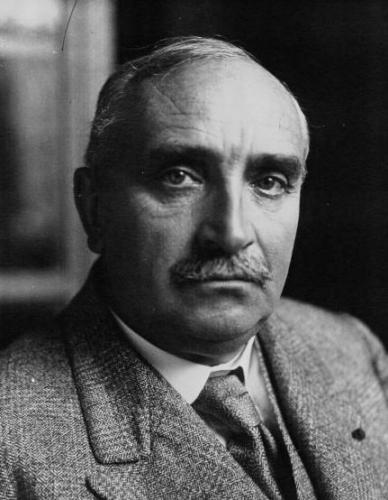

Giuseppe Ungaretti, Vie d'un homme

Du soir

Dans les soupirs humides de ta nudité

Tu dérobes un secret. Souriant,

Rien, retenant son souffle, n'est plus doux

Que de t'entendre consumer

Au soleil moribond

L'ultime flamboiement de l'ombre, terre !

Soir

Aux pieds des pas du soir

Coule une eau claire

Couleur d'olive,

Jusqu'au feu bref et sans mémoire.

À cette heure dans la fumée j'entends rainettes et grillons,

Où tremblent tendres les herbes.

Giuseppe Ungaretti, Vie d'un homme, Poésie 1914-1970, Préface de Philippe Jaccottet, Poésie / Gallimard, 2005 [1973], p. 158 (traduction Ph. Jaccottet), 163 (traduction Jean Lescure).

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giuseppe ungaretti, vie d'un homme, soir, philippe jaccottet, jean lescure | ![]() Facebook |

Facebook |

02/08/2019

Pierre-Albert Jourdan, Ajouts pour une édition revue et augmentée de Fragments

Ceci est ma forêt. J'entretiendrai cette exubérance de piliers, mais que pourraient-ils soutenir, ô maçons ! Et que l'on ait pris soin de balayer le sol quand le feu vient d'en haut, qu'il plonge sur ma forêt !

Ceci est ma forêt. Est-ce ma maison ? Cela ne se règle pas par un jeu d'écriture. Et si c'est ma maison, elle est ouverte. Non pas cette porte en face de moi, ces silhouettes. Ouverte à tout autre chose. À ce tout autre qui est là, que les piliers ne peuvent contenir. Ouverte, simplement ouverte comme une déchirure de lumière. Une déchirure, oui. Les piliers ne sont là, qui paraissent soudain s'épanouir, vivre, que pour m'épauler. « Suis-moi... » Je retrouve en moi ce début de phase. Je m'arrête à ce début. Si encore je pouvais m'accomplir en tant qu'homme, me hausser un tout petit peu. Leçon de piliers sans doute. Si encore j'étais capable de me repêcher, n'est-ce pas ?

Pierre-Albert Jourdan, Ajouts pour une édition revue et augmentée de Fragments, éditions Poliphile, novembre 2011, p. 19.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre-albert jourdan, ajouts pour une édition revue et augmentée de fragments, forêt, maison | ![]() Facebook |

Facebook |

01/08/2019

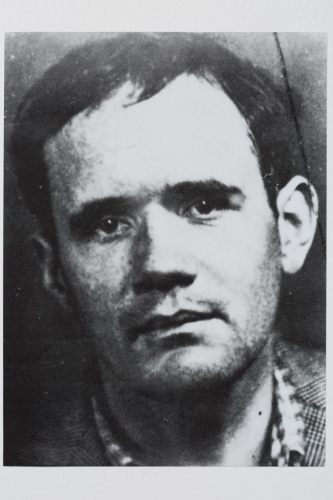

Ghérasim Luca, Paralipomènes

Les cris vains

Personne à qui pouvoir dire

que nous n’avons rien à dire

et que le rien que nous nous disons

continuellement

nous nous le disons

comme si nous ne disions rien

comme si personne ne nous disait

même pas nous

que nous n’avons rien à dire

personne à qui pouvoir le dire

même pas à nous

Personne à qui pouvoir dire

que nous n’avons rien à faire

et que nous ne faisons rien d’autre

continuellement

ce qui est une façon de dire

que nous ne faisons rien une façon de ne rien faire

et de dire ce que nous faisons

Personne à qui pouvoir dire

que nous ne faisons rien

que nous ne faisons

que ce que nous disons

c’est-à-dire rien

Ghérasim Luca, Paralipomènes, dans Héros-

Limite suivi de…, Poésie / Gallimard, 2001,

-

-

-

-

-

-

-

- 212-213.

-

-

-

-

-

-

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ghérasim luca, paralipomènes, dire, faire | ![]() Facebook |

Facebook |

31/07/2019

Georges Fourest, La Négresse Blonde

La Négresse Blonde

I

Elle est noire comme cirage

comme un nuage

au ciel d’orage,

et le plumage du corbeau,

et la lettre A, selon Rimbaud,

comme la nuit,

comme l’ennui,

l’encre et la suie !

Mais ses cheveux,

ses doux cheveux,

soyeux et longs

sont plus blonds, plus blonds

que le soleil

et que le miel

doux et vermeil,

que le vermeil,

plus qu’Ève, Hélène et Marguerite,

que le cuivre des lèchefrites,

qu’un épi d’or

de Messidor,

et l’on croyait d’ébène et d’or

la belle Négresse, la Négresse Blonde !

Georges Fourest, La Négresse Blonde,

José Corti, 1937, p. 21-22.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges fourest, la négresse blonde, comparaison | ![]() Facebook |

Facebook |

30/07/2019

Paul Claudel, Vézelay

Vézelay

(…)

Il n’y a qu’à lever la tête pour devenir conscient de tout un peuple qui, au sommet de chaque colonne, se livre à l’occupation mystique. Sur deux étages se superposent et se prolongent les rangées de ces canéphores barbares, qui, au lieu d’acanthes et de la gerbe éleusienne, supportent, sur les quatre faces de cette coiffure que leur fait le chapiteau un trophée confus d’événements. Toute l’Histoire sainte s’y mêle au rêve, à la légende et à cette liturgie campagnarde qu’on pourrait appeler le Propre du Temps. Des quatre côtés, sous le poids du sens inclus, cela se penche et se déverse sur nous. On fauche, on presse la vendange, on dort, on fait de la musique, on ramasse les grappes et les essaims, Adam et Ève voisinent avec la punition de l’avare et du calomniateur, les Israélites adorent le Veau d’or, Absalon s’accroche par les cheveux à son chêne, le cor de saint Eustache répond à celui de saint Hubert, et le son en parvient jusqu’à nous, mêlé à celui incessant du mailler qui tape sur le ciseau. Car tout cela est sorti prodigieusement du même atelier, de la même imagination et de la même piété. (…)

Paul Claudel, Vézelay, dans Œuvres en prose, Pléiade / Gallimard, 1965, p. 319.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, vézelay, histoire sainte, chapiteau | ![]() Facebook |

Facebook |

29/07/2019

Jacques Borel, Un voyage ordinaire

(…) Se trouver, se découvrit, on n’ose plus les employer, ces mots, ça fait sourire, si on en est loin de tout ça ! N’empêche… S’approcher, mettons, se rapprocher. Et voilà ce dont, toi, tu t’es approché. Rongé, pourrissant, le continent englouti que tu avais cru d’abord, quand il a enfin commencé à émerger, à t’apparaître, découvrir plein et rayonnant. Et quand cela serait… Tu accèdes plus tard à ce que les autres et toi-même ne peuvent désormais que rejeter. Raison de plus pour toi de te répéter le mot de Novalis que tu ne cesses, lancinant, obsédant, une espèce d’ordre, de plus en plus, qui se précise, d’entendre résonner en toi : « C’est à présent seulement que je commence à me connaître et à jouir de ce que je suis… c’est pourquoi justement je dois partir. »

— Seulement je ne jouis pas, moi, de ce que je suis. De cela aussi, empêché. Et quand bien même peut-être il n’y aurait pas le lieu d’où je reviens et dont je ne m’éloigne jamais que pour, honteux, accablé, y retourner.

Jacques Borel, Un voyage ordinaire, Le temps qu’il fait, 1993, p. 33-34.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques borel, un voyage ordinaire, novalis, se trouver, se découvrir, se connaître | ![]() Facebook |

Facebook |

28/07/2019

Paul Éluard, Médieuses

Au premier mot limpide

Au premier mot limpide au premier rire de ta chair

La route épaisse disparaît

Tout recommence

La fleur timide la fleur dans air du ciel nocturne

Des mains voilées de maladresse

Des mains d’enfant

Des yeux levés vers ton visage et c’est le jour sur terre

La première jeunesse close

Le seul plaisir

Foyer de terre foyer d’odeurs et de rosée

Sans âge sans liaisons sans liens

L’oubli sans ombre

Paul Éluard, Médieuses, dans Œuvres complètes, I,

Pléiade / Gallimard, 1968, p. 911.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Éluard Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul Éluard, médieuses, mot limpide, chair, oubli | ![]() Facebook |

Facebook |

27/07/2019

Jean Genet, Un chant d'amour

Un chant d’amour

Berger descends du ciel où dorment tes brebis !

(Au duvet d’un berger bel Hiver je te livre)

Sous mon haleine encor si ton sexe est de givre

Aurore le défait de ce fragile habit.

Est-il question d’amour au lever du soleil ?

Leurs chants dorment encor dans le gosier des pâtres,

Écartons nos rideaux sur ce décor de marbre ;

Ton visage ahuri saupoudré de sommeil.

O ta grâce m’accable et je tourne de l’œil

Beau navire habillé pour la noce des Iles

Et du soir. Haute vague ! Insulte difficile

O mon continent noir ma robe de grand deuil !

(…)

Jean Genet, Un chant d’amour, dans Le condamné à mort (…),

L’Arbalète, 1966, p. 81.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, un chant d'amour, le condamné à mort | ![]() Facebook |

Facebook |

26/07/2019

Bashô seigneur ermite

Elles mourront bientôt

et pourtant n’en montrent rien —

Chant des cigales

Obscurité de la nuit —

Un pluvier pleure

son nid perdu

Jour après jour

les orges rougissent —

Chant d’alouettes

Souffle le vent d’automne —

Mais les bogues des châtaignes

encore vertes

Invisible printemps _

Des fleurs de pruniers dessinées

au revers du miroir

Bashô, seigneur ermite, édition bilingue

par Makoto Kemmoku et Dominique Chapot,

La table ronde, 2012, p. 255, 272, 276, 285, 293.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bashô | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bashô, seigneur ermite, printemps, cigale, oiseau, châtaigne | ![]() Facebook |

Facebook |

25/07/2019

Albane Prouvost, Ne tirez pas camarades

Bien reste immobile

ne bouge pas

ou tu vas te faire tirer dessus

nous partons dans des directions opposées

en poussant des cris dans la plaine

ou en arrivant à toute vitesse

nous nous éloignons

nous sommes lourds

On traverse la rivière

c’est la débâcle

je pense au poète Victor Chklovski

en traversant la rivière

pendant que je traverse la rivière en me frayant

un passage à travers les blocs de glace

Je décide de vous faire confiance

c’est ma décision

je vous vois vous éloigner

sous les branches et le vent léger

nous sommes déjà loin et le vent rougit nos joues

le froid est très vif

(…)

Albane Prouvost, Ne tirez pas camarades, éditions Unes,

2000, p. 19-20.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albane prouvost, ne tirez pas camarades, rivière, victor chklovski | ![]() Facebook |

Facebook |

23/07/2019

Jean Queval, En somme

Classique moderne

Dans les bordels les hangars les cartes postales grattées à la guerre

Dans l’usure au crépuscule des us ridicules

Dans les minéraux insondés des anciennes terres

Avec ces matériaux délaissés des héritages délaissés

Tout ce qu’ils avaient dans l’oreille sous les yeux dans la main

Avec leur main d’écrivain quelques-uns n’avaient peur de rien

Dans de vastes canevas aux arcanes subtils aux cavernes vidées

Dans comme tout le discours en récapitulé, ils écrivirent

Les mythologies des anciens temps dans la lumière de ce jour

assez triste, évidemment

Jean Queval, En somme, Gallimard, 1970, p. 206.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean queval, en somme, classique moderne | ![]() Facebook |

Facebook |

20/07/2019

René Char, La fontaine narrative

Le martinet

Martinet aux ailes trop larges, qui vire et crie sa joie autour de la maison. Tel est le cœur.

Il dessèche le tonnerre. Il sème dans le ciel serein. S’il touche au soleil, il se déchire.

Sa repartie est l’hirondelle. Il déteste la familière. Que vaut dentelle de la tour ?

Sa panse est au creux le plus sombre. Nul n’est plus à l’étroit que lui.

L’été de la longue clarté, il filera dans les ténèbres, par les persiennes de minuit.

Il n’est pas d’yeux pour le tenir. Il crie, c’est toute sa présence. Un mince fusil va l’abattre. Tel est le cœur.

René Char, La fontaine narrative, dans Œuvres complètes, La Pléiade / Gallimard, 1983, p. 276.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené char, la fontaine narrative, le martinet, l'hirondelle | ![]() Facebook |

Facebook |