27/12/2019

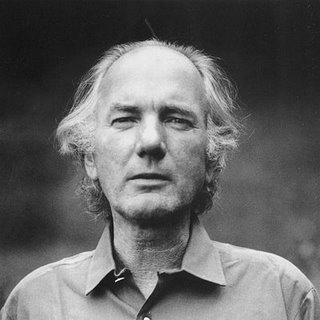

Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer

Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit

Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit

rien de ce tourment qui m’épuisait

comme la poésie qui portait mon âme,

rien de ces mille crépuscules, de ces mille miroirs

qui me précipitent dans l’abîme.

Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit

que j’ai dû traverser à gué dans le fleuve

dont les âmes sont depuis longtemps étranglées par les mers,

et tu ne sais rien de cette formule magique

que notre Lune m’a révélée entre les branches mortes

comme un fruit du printemps.

Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit

qui me chassait à travers les tombeaux de mon père,

qui me chassait à travers des forêts plus grandes que la terre,

qui m’apprenait à voir des soleils se lever et se coucher

dans les ténèbres malades de ma tâche journalière.

Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit

du trouble qui tourmentait le mortier,

rien de Shakespeare et du crâne brillant

qui, comme la pierre, portait des cendres par millions,

qui roulait jusqu’aux blanches côtes,

au-delà de la guerre et de la pourriture, avec des éclats de rire.

Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit

car ton sommeil passait par les troncs fatigués

de cet automne, par le vent qui lavait tes pieds comme la neige.

Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer, Orphée/La Différence,

2012, p. 47.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, sur la terre comme en enfer, poésie, lune | ![]() Facebook |

Facebook |

26/12/2019

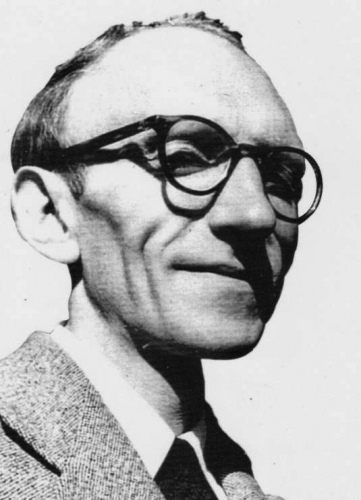

Vitezslav Nezval, Prague aux doigts de pluie

Maïakovski à Prague

Entre les coiffeurs et les popes

Un athlète agile comme une antilope

Ses jeux préférés c'étaient

Les vers et le revolver à tambour

Qui veut de la vodka qui se bouche les intestins

Gauche gauche gauche

Quand Maïakovski vint à Prague

J'étais dans un théâtre au vestiaire

Haut-de-forme de maître de poste

Qu'il est impossible d'enlever

C'était futuriste

Comme nos vies brèves

Et comme ce passant superbe

Qui boirait de la jambe gauche

Il avait l'air trop sérieux pour un poète

Il était trop empâté pour une grenouille

Ah tout ce qui serait arrivé

Si la veste et la fiancée étaient de la même cuvée

C'était de la honte

Que naît la haine

Comme les éléphants il dédaignait toute chose

Plus le ciel est lointain plus il est monotone

Surtout dans les bars

Où n'importe qui admire le charlatan

Il l'avait vu danser à Harlem

Il aimait les palmiers autant que les pommes de terre

Des volets

Et Maïakovski est mort

Lui qui pleurait dès qu'il était seul

Tu connais cela et moi aussi je connais cela

Comme nous aimons Prague

Chaque fois qu'il venait quelqu'un de là-bas

Les tavernes et les ménages bouleversés

Et la Voltava tout à coup séduisante

comme une baigneuse

Nous nous éloignons dans la nuit

À l'angle d'une rue Maïakovski agite son chapeau

Tu te jettes tête baissée

Dans des vers indéfinissables comme la nuit

Et Prague est de nouveau vivante

Le charme des blondes de la petite charcuterie

Comme les ouvrières sont belles

Et nous ne le savions pas

Tu marches et tu parles

Les perspectives défilent

Belles et usées

Comme ton manteau marron

Je connais dans les faubourgs un immeuble

Auquel il ressemble

Comme la poésie à la réalité

Et comme la réalité à la poésie sa demi-sœur

Vitezslav Nezval, Prague aux doigts de pluie, et autres poèmes (1919-1955), traduit du tchèque par François Kérel, Préface de Philippe Soupault, Les Éditeurs Français Réunis, 1960, p. 63-64.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vitezslav nezval, prague aux doigts de pluie, maïakovski, portrait, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

25/12/2019

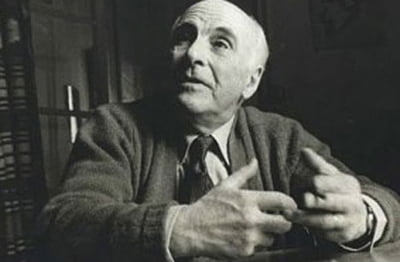

Maurice Blanchot, La bête de Lascaux

Parole écrite : parole morte, parole de l’oubli. Cette extrême méfiance pour l’écriture, partagée encore par Platon, montre quel doute a pu faire naître, quel problème susciter l’usage nouveau de la communication écrite : qu’est-ce que cette parole qui n’a pas derrière elle la caution personnelle d’un homme vrai et soucieux de vérité ? L’humanisme déjà tardif de Socrate se trouve ici à égale distance de deux mondes qu’il ne méconnaît pas, qu’il refuse par un choix vigoureux. D’un côté, le savoir impersonnel du livre qui ne demande pas à être garanti par la pensée d’un seul, laquelle n’est jamais vraie, car elle ne peut se faire vérité que dans le monde de tous et par l’avènement même de ce monde. Un tel savoir est lié au développement de la technique sous toutes les formes et il fait de la parole, de l’écriture, une technique.

Maurice Blanchot, La bête de Lascaux, Fata Morgana, 1982, p. 13.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice blanchot, la bête de lascaux, écriture, oubli, vérité | ![]() Facebook |

Facebook |

24/12/2019

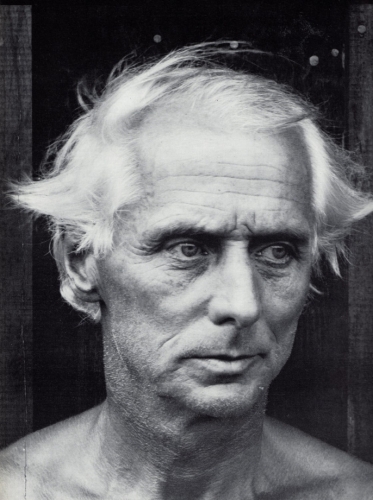

Francis Ponge, Pratiques d'écriture

L’écolier

Le langage est donné comme fait. Les hommes parlent et croient se comprendre. Les hommes parlent et croient s’exprimer.

J’y éprouve, tu y éprouves, ils y éprouvent sinon un plaisir du moins la satisfaction naturelle (quoique illusoire absolument) d’un besoin certain.

La littérature est à ce bas niveau de l’expression des hommes, de la conversation. Elle est en partie de l’erreur, de l’imparfait social. Quant à ses rapports avec le besoin d’infini, l’aptitude métaphysique de l’homme, elle n(a pas d’avantages sur le langage courant, elle n’a aucune vertu particulière.

Ce qui précède exprimé de la sorte paraît évident : « inutile de le dire ».

Francis Ponge, Pratiques d’écriture, Hermann, 1984, p. 66.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Ponge Francis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francis ponge, pratiques d'écriture, écolier, langage, évidence | ![]() Facebook |

Facebook |

23/12/2019

Max Ernst, Les Malheurs des immortels

L’heure de se taire

Près de la lèvre vue dans l’eau, la coquette défrisée promène la lampe dans ses yeux dodus comme des amours. Elle aime à montrer sa faculté de sourire à surface miroitante. Elle étend ses doigts peau d’amazone à la force des bras. Elle étend la mâture de ses seins au pied des ruines et s’endort au crépuscule de ses ongles rongés par des plantes grimpantes.

Max Ernst, Les Malheurs des immortels, dans Écritures, Gallimard, 1970, p. 120.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : max ernst, les malheurs des immortels, dans Écritures, l'heure de se taire, surréalisme | ![]() Facebook |

Facebook |

22/12/2019

Jules Laforgue, L'imitation de Notre-Dame la Lune

Stérilités

Cautérise et coagule

En virgules

Ses lagunes des cerises

Des félines Ophélies

Orphelines en folie.

Tarentules des feintises

La remise

Sans rancune des ovules

Aux félines Ophélies

Orphelines en folie.

Sourd aux brises des scrupules,

Vers la bulle

De la Lune, adieu, nolise

Ces félines Ophélies

Orphelines en folie !

Jules Laforgue, L’imitation de

Notre-Dame la Lune, dans Poésies complètes,

Léon Vanier, 1902, p. 206.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules laforgue, l’imitation de notre-dame la lune, stérilités, jeux de mots | ![]() Facebook |

Facebook |

21/12/2019

Jules Renard, Journal, 1887-1910

Je n’écris pas trop mal, parce que je ne me risque jamais.

Il a du talent ou n’en a pas selon qu’on est bien ou mal avec lui. Tout n’est que sympathie ou antipathie.

Brute : pas de cervelle, du cervelas.

Il a perdu une jambe en 70 : il a gardé l’autre pour la prochaine guerre.

Un rhume de cerveau fait bien plus souffrir qu’une idée.

Jules Renard, Journal 1887-1910, Pléiade / Gallimard, 1965, p. 1018, 1018, 1018, 1023,1018, 1025.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal 1887-1910, écriture, talent, humour | ![]() Facebook |

Facebook |

19/12/2019

Claude Chambard, le chemin vers la cabane

j’ai scruté le ciel

à la recherche des nuages de pluie

une chauve-souris a traversé la pénombre

les constellations de l’été apparaissaient lentement

le chien a frotté son museau contre ma main

il n’y avait pas un bruit dans la maison

Grandpère disait que ce sont les fantômes

qui font grincer les planchers & les armoires

c’est sans doute pourquoi

je n’aime ni les maisons ni les meubles neufs

j’ai besoin de l’âme des anciens

ils ne me racontent pas leurs histoires

non mais ils me disent que je ne suis pas

seulement un rebut

& que nous avons besoin les uns des autres

pour comprendre un peu

ce que devient la vie

(un fil)

Claude Chambard, le chemin vers la cabane, Le bleu

du ciel, 2008, p. 23.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Chambard Claude | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude chambard, le chemin vers la cabane, un fil, âme, passé | ![]() Facebook |

Facebook |

18/12/2019

Paul Claudel, L'Oiseau noir dans le soleil levant

Deux bambous verts

Sur une longue bande de papier Seiki a peint deux bambous parallèles de diamètres différents, pas de feuilles, rien que les deux tuyaux d’un vert égal en commençant par les racines. Deux cannes, on dirait : est-ce un sujet pour un peinte ? Mais que les deux tuyaux n’aient pas la même grosseur, est-ce que l’œil ne s’en aperçoit pas aussitôt et ce qui nourrit en nous le sens de la proportion ? Aussi ne vois-tu pas que les jointures très rapprochées près de la racine s’écartent ensuite à des distances calculées qui ne sont pas sur les deux tiges les mêmes ? Et de cette double comparaison ne jaillit-il pas pour l’esprit à la fois une harmonie et une mélodie comme des nœuds d’une double flûte ? l’œil ne se lasse pas de vérifier que la proportion est ce nombre qui n’est capable d’être représenté par aucun chiffre.

Paul Claudel, L’Oiseau noir dans le soleil levant, à la suite de Connaissance de l’Est, Poésie/Gallimard, 1974, p. 247.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, l’oiseau noir dans le soleil levant, bambou, proportion, peinture | ![]() Facebook |

Facebook |

Paul Claudel, L'Oiseau noir dans le soleil levant

Deux bambous verts

Sur une longue bande de papier Seiki a peint deux bambous parallèles de diamètres différents, pas de feuilles, rien que les deux tuyaux d’un vert égal en commençant par les racines. Deux cannes, on dirait : est-ce un sujet pour un peinte ? Mais que les deux tuyaux n’aient pas la même grosseur, est-ce que l’œil ne s’en aperçoit pas aussitôt et ce qui nourrit en nous le sens de la proportion ? Aussi ne vois-tu pas que les jointures très rapprochées près de la racine s’écartent ensuite à des distances calculées qui ne sont pas sur les deux tiges les mêmes ? Et de cette double comparaison ne jaillit-il pas pour l’esprit à la fois une harmonie et une mélodie comme des nœuds d’une double flûte ? l’œil ne se lasse pas de vérifier que la proportion est ce nombre qui n’est capable d’être représenté par aucun chiffre.

Paul Claudel, L’Oiseau noir dans le soleil levant, à la suite de Connaissance de l’Est, Poésie/Gallimard, 1974, p. 247.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, l’oiseau noir dans le soleil levant, bambou, proportion, peinture | ![]() Facebook |

Facebook |

17/12/2019

Victoria Xardel, J'ai les moyens

J’ai les moyens

Lorsque la glace cède tous les excréments refont surface

et flics et émeute en viennent à se présupposer réciproquement.

Après avoir châtré une écrevisse je lui envie sa dextérité à mourir.

Kenneth Rexroth soutient que les carcasses de voitures

sont un problème écologique. Vieux con.

Ce qui me rend profondément pessimiste

c’est qu’on ne parle bien que de ce qui est en train de disparaître.

Tu casses les objets par nonchalance. Ton goût pour le désordre

n’est qu’une autre forme de maîtrise.

Une prédilection pour les hypothèses extravagantes

et, comme telles, inattaquables, les maniaques de l’appropriation,

la construction de systèmes mélancoliques.

Victoria Xardel, dans Senna Hoy, n° 1, décembre 2019, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : victoria xardel, dans senna hoy, émeute, hypothèse | ![]() Facebook |

Facebook |

16/12/2019

Jean-Paul de Dadelsen, Gœthe en Alsace

Les ponts de Budapest

Ils m'ont pendu pour avoir voulu vivre

Ils m'ont pendu pour n'avoir pas tué

Ils = ce ne sont pas les mêmes tous les jours — m'ont pendu

pour avoir cru ce que prédisent les autres

dans leurs livres d'école du soir pour adultes arriérés. Ils m'ont pendu

pour rien. Pour oublier la peur. Pour étrangler la honte.

Écoute, sur les ponts de Budapest, coexister

les pendus de tous catéchismes, de toutes cosmogonies

Une fois le mauvais moment passé, on se tient compagnie

plus on est de pendus, plus on peut causer

au point où l'on en est, plus on peut rire

Le vent du beau Danube bleu remplit nos poches à jamais vides de grenades

le givre raidit les défroques de nos corps. Six jours durant

j'ai trimé dur : le septième jour je me suis reposé, j'ai vu

D'étranges mandragores vont naître sur les routes

quand les chars, quand les chiens, quand les égouts en débordant

auront disséminé dans toutes les veines de la terre, dans toutes

ses matrices ce foutre de pendu, ce sang

giclant en pluie équatoriale sur les arbres gluants

ces lambeaux de muqueuses et d'os et d'ongles de gamines de treize ans

pour de précoces noces habillées de grenades

se glissant sous les chars pour se faire avec eux sauter

[...]

Jean-Paul de Dadelsen, Gœthe en Alsace, Le temps qu'il fait, 1982, p. 40-41.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-paul de dadelsen, gœthe en alsace, les ponts de budapest, pendaison, danube | ![]() Facebook |

Facebook |

Tristan Corbière, Les Amours jaunes

Paysage mauvais

Sable de vieux os — Le flot râle

Des glas : crevant bruit sur bruit.

— Palud pâle, où la lune avale

De gros vers, pour passer la nuit.

— Calme de peste, où la fièvre

Cuit… Le follet damné languit

— Herbe puante où le lièvre

Est un sorcier poltron qui fuit

— La lavandière blanche étale

Des trépassés le linge sale,

Au soleil des loups… — Les crapauds

Petits chantres mélancoliques

Empoisonnent de leurs coliques

Les champignons, leurs escabeaux.

Tristan Corbière, Les Amours jaunes,

dans C. Cros, T. C., Œuvres complètes,

Pléiade / Gallimard, 1970, p. 794.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, paysage mauvais, lune, crapaud | ![]() Facebook |

Facebook |

14/12/2019

Yves Bonnefoy, Ce qui fut sans lumière

La neige

Elle est venue de plus loin que les routes,

Elle a touchz le pré, l’ocre des fleurs,

De notre main qui était en fumée,

Elle a vaincu le temps apr le silence.

Davantage de lumière ce soir

À cause de la neige.

On dirait que des feuilles brûlent, devant la porte,

Et il y a de l’eau dans le bois qu’on rentre.

Yves Bonnefoy, Ce qui fut sans lumière, Poésie/Gallimard,

2007, p. 67.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bonnefoy Yves | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves bonnefoy, ce qui fut sans lumière, neige, temps, lumière | ![]() Facebook |

Facebook |

13/12/2019

Jean-Loup Trassard, Paroles de laine

L’été, cette année-là, fut d’une sécheresse exceptionnelle. Dans le village où je venais pour la seconde fois en vacances, les yeux commençaient à briller comme s’ils s’identifiaient à l’eau dont ils ne trouvaient point le signe au fond des puits. Je crois que les gens pensaient à des plantes grasses qu’ils auraient pu entamer au couteau et croquer, mais tous les végétaux comestibles avaient déjà donné leurs graines en juin. Les chiens haletaient, les chevaux baissaient la tête, exténués. Le village était silencieux par économie. Les rideaux en perles de bois avaient fait place aux portes pleines de l’hiver, plus protectrices. Le milieu des places n’était plus traversé par personne et mes yeux éblouis ne voyaient rien du peu de circulation qui vers les épiceries, les cafés suivaient l’ombre des murs.

Jean-Loup Trassard, Paroles de laine, Gallimard, 1969, p. 53.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-loup trassard, paroles de laine, sécheresse, eau, fatigue | ![]() Facebook |

Facebook |