30/10/2019

Fernando Pessoa, Poèmes jamais assemblés d'Alberto Caeiro

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fernando pessoa, poèmes jamais assemblés d'alberto caeiro, présent | ![]() Facebook |

Facebook |

28/10/2019

Anne Perrier (1922-2017), Poésie 1050-1986

La voie nomade

I

O rompre les amarres

Partir partir

Je ne suis pas de ceux qui restent

La maison le jardin tant aimés

Ne sont jamais derrière mais devant

Dans la splendide brume

Inconnue

Est-ce la terre qui s’éloigne

Ou l’horizon qui se rapproche

On ne saurait jamais dans ces grandes distances

Tenir la mesure

De ce qu’on perd ou ce qu’on agne

Pour aller jusqu’au bout du temps

Quelles chaussures quelles sandales d’air

Non rien

O tendre jour qu’un mince fil d’été

Autour de la cheville

[...]

Anne Perrier, Poésie 1960-1986, L’Âge d’Homme/

Poche, 1988, p. 193-194.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anne perrier, poésie, la voie nomade, horizon, temps | ![]() Facebook |

Facebook |

27/10/2019

Cesare Pavese, Travailler fatigue

Le paradis sur les toits

Le jour sera tranquille, froidement lumineux

comme le soleil qui naît ou qui meurt

et la vitre hors du ciel retiendra l’air souillé.

On s’éveille un matin, une fois pour toujours,

dans la douce chaleur du dernier sommeil : l’ombre

sera comme cette douce chaleur. Par la vaste fenêtre

un ciel plus vaste encore remplira la chambre.

De l’escalier gravi une fois pour toujours

ne viendront plus ni voix ni visages défunts.

Il sera inutile de se lever du lit.

Seule l’aube entrera dans la chambre déserte.

La fenêtre suffira à vêtir chaque chose

d’une clarté tranquille, une lumière presque.

Elle posera une ombre décharnée sur le visage étendu.

Les souvenirs seront des nœuds d’ombre

tapis comme de vieilles braises

dans la cheminée. Le souvenir sera la flamme

qui rongeait hier encore dans le regard éteint.

Cesare Pavese, Travailler fatigue, bilingue, traduction

Gilles de Van, Gallimard, 1969, p. 273.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, travailler fatigue, paradis sur les toits, chambre, lit | ![]() Facebook |

Facebook |

26/10/2019

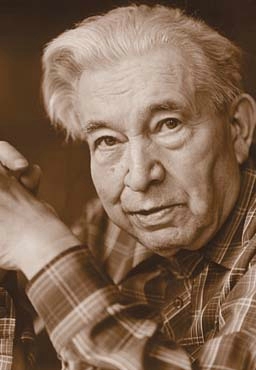

James Sacré, Paysage au fusil (cœur) une fontaine

Oiseaux qui sont au loin dans la plaine

Courlis qui sont passés loin quel

cri jeté brille encore à l’extrémité

(peut-être) d’une plaine oh si petite

ou d’une enfance oiseaux poursuivis

précaution fusil pour rien après

des guérets traversés des prairies rases

un autre cri jeté plus loin quel

poème brille (bonheur peut-être oiseaux

solitaires et vrais) que je chasse avec

un autre poème.

Oiseau ventolier les branches

mesurent son effort son aile

sait décliner croître pour

quel point haut dans l’air nul

secret ni leçon à montrer

le vent large l’emporte

un peu plus loin je regarde

à travers un poème un arbre comme

nul moment ni désir mais dans le vent

[...]

James Sacré, Paysage au fusil (cœur) une fontaine,

La Cécilia, 1991, p. 15.

© Photo Tristan Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, paysage au fusil (cœur) une fontaine, oiseau, enfance, chasse, poème | ![]() Facebook |

Facebook |

Dominique Quélen, Avec et sans oiseaux

Avec et sans oiseaux

Qu’on apprivoise un chardonneret et un dé à coudre lui est un petit seau avec lequel il va puiser de l’eau dans un verre. Si ce dé, au lieu d’un verre ou d’un ase, est àmoitié vide ou plein, une goutte d’eau suffit presque à le faire déborder. Ce presque suggère un changement d’angle, d’autres propositions, le fait de laisser remonter à la surface un peu de sable qu’on a déposé au fond et qui est composé de galets minuscules. Dans un temps défini, les densités sont inversées. Un objet contient à son tour celui qui le contient.

[•••]

Dominique Quélen, "Avec et sans oiseaux", dans Rehauts, n°44, octobre 2019, p. 9. Photo Laurence-Quélen.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dominique quélen, "avec et sans oiseaux", apprivoiser, chardonneret | ![]() Facebook |

Facebook |

24/10/2019

Alfonso Gatto, Pauvreté comme le soir

Te sourire

Te sourire c’est peut-être mourir,

tendre la parole

à cette terre légère

au coquillage qui bruit

au ciel du soir,

à toute chose qui est seule

et s’aime de son propre cœur.

Alfonso Gatto, Pauvreté comme le soir,

traduction Bernard Simeone, Orphée/

La Différence, 1989, p. 41.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alfonso gatto, pauvreté comme le soir, sourire, mourir, parole | ![]() Facebook |

Facebook |

23/10/2019

Issa, Sous le ciel de Shinano

mon éventail

rien que de la prendre en main

et de nouveau j’ai envie de partir

herbes échevelées

le froid se sent

rien qu’à vue d’œil

nuit d’automne

le papier troué d’une cloison

joue de la flute

juste de quoi faire un feu

les feuilles mortes

que le vent m’a apportées

la neige doucement descend

qui urait encore le cœur de rire

sous le ciel de Shinano

Issa, Sous le ciel de Shinano,

traduction Alain Gouvret et

Nobuko Imamura,Arfuyen, 1984, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : issa, sous le ciel de shinano, éventail, neige, vent, automne | ![]() Facebook |

Facebook |

22/10/2019

Philippe Jaccottet, Nuages

Thoreau écrit quelque part dans Walden : « Vie et mort, ce que nous exigeons, c’est la réalité. Si nous sommes réellement mourants, écoutons le râle de notre gorge et sentons le froid aux extrémités ; si nous sommes en vie, vaquons à nos affaires. »

Voilà une sagesse à laquelle j’adhère presque* sans réserve. Mais quelle est "notre affaire" ? La suite le dit très bien, par métaphore : « Le temps n’est que le ruisseau dans lequel je vais pêchant. J’y bois ; mais tout en buvant j’en vois le fond de sable et découvre le peu de profondeur. Son faible courant passe, mais l’éternité demeure. Je voudrais boire plus profond ; pêcher dans le ciel, dont le fond est caillouté d’étoiles. Je ne sais pas compter jusqu’à un. Je ne sais pas la première lettre de l’alphabet. [...] Mon instinct me dit que ma tête est un organe pour creuser [...] et en même temps je voudrais miner et creuser ma route à travers ces collines. Je crois que le filon le plus riche se trouve quelque part près d’ici : c’est grâce à la baguette divinatoire et aux filets de vapeur qui s’élèvent que j’en juge ainsi ; et c’est ici que je commencerai à creuser. »

Je crois n’avoir pas fait autre chose que creuser ainsi, mais tout près de moi ; refusant au souci de la mort de me faire lâcher mon outil.

* Pourquoi ce "presque", ce mot prudent devenu chez moi d’un usage presque (encore !) machinal ? Ma réserve tiendrait à ceci, que l’affirmation pourrait être trop belle, la proclamation trop assurée ; et cela, justement, par rapport à la "réalité" de l’expérience vécue. Qui sait si nous serons à la hauteur de ce vœu ? Le vœu, autrefois, je l’ai fait mien.

Philippe Jaccottet, Nuages, Fata Morgana, 2002,p. 9-12.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, nuages, thoreau, sagesse, vivre, mourir | ![]() Facebook |

Facebook |

21/10/2019

Antoine Emaz, Soirs

on peut décrocher d’ici et retrouve la mer le ciel – cette image fixe d’un ciel plat sur une mer sans vague – bleu fer bleu vert – sans rien d’autre : deux plaques de mots dans l’œil ferment l’angle et mettent devant un paysage à la fois calme stable et dur – aucune sorte d’éternité retrouvée – aucun soleil d’ailleurs à y bien regarder.

on pourrait se contenter

de ce trajet

quelque part on se dit

on devrait

c’est déjà beaucoup

mais toujours pas le repos

attendu

comme s’il fallait prendre au filet

non pas tant des poissons

que l’eau

à peu près

ça

Antoine Emaz, Soirs, Tarabuste,

1999, p. 62-63.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, soirs, mer, ciel | ![]() Facebook |

Facebook |

20/10/2019

Octavio Paz, Arbres au-dedans

Dix lignes pour Antonio Tàpies

Sur les surfaces urbaines,

les feuilles effeuillées des jours,

sur les murs écorchés, tu traces

des signes charbons, nombres en flammes.

Écriture indélébile de l'incendie,

ses testaments et ses prophéties

désormais devenus splendeurs taciturnes.

Incarnations, désincarnations :

ta peinture est le suaire de Véronique

de ce Christ sans visage qu'est le Temps.

Octavio Paz, Arbre au-dedans, traduction F. Magne

et J-C. Masson, revue par J.-C. Masson, dans

Œuvres, Pléiade, Gallimard, 208, p. 558-559.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : octavio paz, arbre au-dedans, antonio tàpies, prophétie, temps | ![]() Facebook |

Facebook |

18/10/2019

Jean-Philippe Salabreuil, Juste retour d'abîme

Le jour n’est plus

Le jour n’est plus une belle eau grise

(Elle est venue des montagnes du temps)

Le bouvreuil noue et dénoue son cri

Aux branchages morts de la lampe

Un matin me visitait la voix

Claire et levée des torrents de la joie

C’était au lendemain l’été

Quand le silence blanc l’ombre jetée

Mais constellée aussitôt de myosotis

Avec les mondes légers des cieux lisses

(Elle n’était plus seule en profondeur)

Une âme bleue veillait dans la hauteur

Ô vie comme s’épuise la lumière

Au coin d’une fenêtre devant la nuit

Les murs crouleraient-ils comme des pierres

Dans le grand lac et serais-je promis

À ce trou de lueurs maigres sous la cendre

(Elle disait il faut descendre)

Et je savais ne pouvoir plus

Soudain un soir l’obscur en crue

Franchir de frêles ponts rongés d’abîme

Puis une à une au pâle étang

Ont soufflé leur lucarne les cimes

Un noir dessein de satin lourd

S’est entrouvert de longues marches

Aux menées taciturnes du fond

(Elle m’a guetté du plus sombre) et je marche

Et je tiens pour veilleuse le jour.

Jean-Philippe Salabreuil, Juste retour d’abîme,

Gallimard, 1965, p. 15-16.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-philippe salabreuil, juste retour d’abîme, jour, voix | ![]() Facebook |

Facebook |

17/10/2019

Vittorio Sereni, Étoile variable

Intérieur

Assez de coups assez. En plein air

tout un après-midi nous nous sommes malmenés.

Que cela finisse à égalité.

Les collines se couvrent de vent. D’autres déjà

bataillent là-dehors, la parole

est aux jeunes branches qui se ruent contre les vitres

aux bruyères aux sauges par vagues

toujours plus drues et troubles,

bientôt une seule dérive.

Serait-ce cela la paix ? Se serrer

contre un feu de bois

contre le goût mourant du pain contre

la transparence du vin

le jour depuis peu disparu

des rochers avec le cri des plateaux

dans la fourrure des précipices dans le velours

des fausses distances avant que le sommeil nous prenne ?

Vittorio Sereni, Étoile variable, traduction

Philippe Renard et Bernard Simeone,

Verdier, 1981, p. 43.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vittorio sereni, Étoile variable, philippe renard, bernard simeone, intérieur, paix | ![]() Facebook |

Facebook |

16/10/2019

Jaroslav Seifert (1901-1986), Sonnets de Prague

Sonnets de Prague, XIII

Tout cela qui pèse sur mon cœur

quand la honte habituée aux haillons

vient se parer comme un beau mensonge

pour nous parler de la conscience

quand le monde glisse et que le vertige

nous mène presque au bord de l’abîme

quand le mot patrie devient la risée

et quand la canaille partage la proie

quand une sangle trop bien serrée

a noué les masses des corps humains

pour qu’elles supportent un poids plus lourd

même lorsque je m’adresse aux volets

sourds aveugles et fermés

pour vous pourtant je désirais le chant

Jaroslav Seifert, Sonnets de Prague, traduction

Henri Deluy et Jean-Pierre Faye, Seghers,

1985, p. 21.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jaroslav seifert, sonnets de prague, henri deluy, jean-pierre faye, honte, patrie, canaille | ![]() Facebook |

Facebook |

15/10/2019

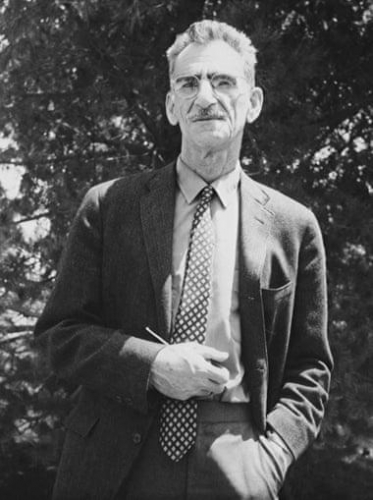

George Oppen, Poèmes retrouvés

Barbarie

Nous menons nos vies réelles

en rêve, disait quelqu’un signifiant par là

puisqu’il était éveillé

que nous sommes cloîtrés en nous-mêmes

Ce n’est pas de cela qu’il rêvait

dans chaque rêve

il rêvait l’étrange matin

d’un oiseau qui s’éveille

George Oppen, Poèmes retrouvés, traduction

Yves di Manno, Corti, 2019, p. 53.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : george oppen, poèmes retrouvés, rêver, oiseau | ![]() Facebook |

Facebook |

14/10/2019

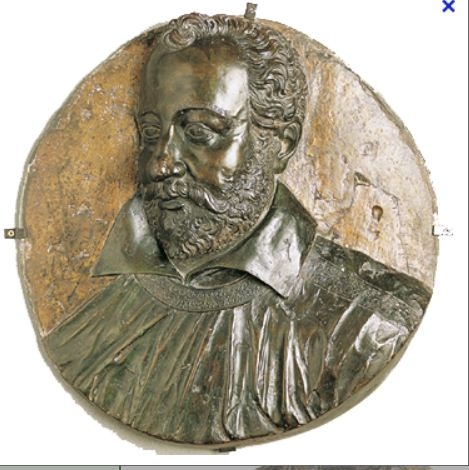

Jean de Sponde, Œuvres littéraires, Sonnets d'amour

Sonnets d’amour, XI

Tous mes propos jadis ne vous faisoient instance

Que de l’ardent amour dont j’estois embrazé.

Mais depuis que votre œil sur moy s’est appaisé

Je ne puis vous parler rien que de ma constance.

L’ammour mesme de qui j’esprouve l’assistance

Qui sçait combien l’esprit de l’homme est fort aisé

D’aller aux changements, se tient comme abusé

Voyant qu’en vous aimant j’aime sans repentance.

Il s’en remonstre assez qui qui bruslent vivement,

Mais la fin de leur feu, qui s’en va consommant,

N’est qu’un brin de fumée et qu’un morceau de cendre.

Je laisse es amans croupir en leurs humeurs

Et me tiens pour content, s’il vous plaist de comprendre

Que mon feu ne sçaurait mourir si je meurs.

Jean de Sponde, Œuvres littéraires, Droz, 1978, p. 59.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean de sponde, Œuvres littéraires, sonnets d'amour, constance | ![]() Facebook |

Facebook |