23/02/2022

Maël Guesdon, Mon plan : recension

On peut lire et relire Mon plan sans qu’un agréable sentiment d’étrangeté disparaisse ; rien d’incompréhensible dans aucune des soixante-dix proses, distribuées en six ensembles, mais le contenu de "mon plan" ne s’éclaircit pas pour autant : s’agit-il d’un projet ? de la langue ? d’autre chose ? Le statut même du "je" énonciateur peut apparaître obscur, sa relation à l’espace, à ce qui s’y trouve ne se laisse pas définir aisément, les lieux et les temps semblent d’abord difficiles à cerner. Bref, toutes une série d’éléments font de Mon plan un livre énigmatique et, heureusement, non dépourvu d’humour.

N'y a-t-il rien d’assuré dans la lecture ? Si c’était le cas, on abandonnerait vite le livre, et ce sont peut-être ses aspects énigmatiques qui retiennent fortement l’attention. D’emblée, nous comprenons que le narrateur n’est pas seul, « nous tenons l’un contre l’autre » ; d’emblée également, situation est étrange pour le lecteur quant à ce qui est rapporté : « tout se situe juste avant là où je suis ». Il semble que le narrateur est à un moment dans un parc à bébé où il peut « toucher ce qui se trouve à [sa] portée » ; il constate d’ailleurs, en prenant son cas pour exemple, qu’« au tout début, vous êtes légèrement balbutiant ». Les notations à propos de l’absence d’autonomie sont nombreuses, le "je" dépend complètement de son entourage et n’est pas en mesure de choisir quoi que ce soit, pas même le lieu où il se sentirait à son aise ; en effet, « on vous pose quelque part (vous n’avez rien demandé) » ; dans les premiers moments, le "je" se voit comme un autre (« Je suis assis en face de moi (...) me regarde ») ; cette indistinction entre le moi et ce qui l’entoure ne cesse qu’avec la maîtrise des fonctions du corps — ce qui est à conquérir :, mention est faite de la bouche ouverte, « par inadvertance ou pour manger »

Il faut du temps pour que le sujet établisse une distance entre lui et les choses, qu’il ne se confonde plus avec ce qui l’entoure et passe du « je crois être » à la certitude. Pendant une longue durée, écrit-il, « j’ai peur d’en venir à dissoudre de l’intérieur l’amorce de forme qui commence à me définir ». La réalité autour de lui perd progressivement le caractère inquiétant qu’elle avait dans la toute première enfance parce qu’impossible à comprendre, alors disparaît le fait que « les mystères de la nuit que l’on quitte (...) les lumières du jour les éclairent encore plus ». Quand il ne se confond plus avec ce qui l’entoure, il peut donner un nom à ses proches qui ne sont plus perçus comme informes, comme des "on" : sont maintenant présents la mère, le père un frère avec qui il partage une chambre. Il apprend à se servir d’un vélo dans le sous-sol de la maison. Les animaux deviennent également visibles en tant que tels, en premier lieu les mouches.

La bouche, dans les premiers temps de l’enfance est « grande ouverte comme pour gober les mouches ». Les mouches sont envahissantes dans Mon plan, comme si le lieu de vie était proche d’animaux de la campagne ; il y est question d’« adhésifs tue-mouches » et, surtout, des jeux évoqués beaucoup plus tard de l’enfant pour les capturer, les emprisonner sous un verre, les déposer sur une toile d’araignée et observer la manière dont elles sont tuées. La construction de l’identité passe par la séparation forte entre le moi et la réalité que représentent les divers animaux, les insectes invisibles, les araignées que les parents « aspergent » pour les détruire, le ver solitaire même que, peut-être, on pourrait voir dans son ventre « lorsque la bouche est grande ouverte » ; l’absorption du monde est une manière de le contrôler, et le narrateur prend soin de noter qu’une amie lui « confie qu’elle a mangé l’une d’entre vous (= une mouche) ». La découverte des animaux implique souvent leur destruction et, « sur le bord de la fenêtre », sont réunis serpents, poissons, grenouilles, fœtus de porc (...) une mygale ». Mais qu’en est-il du même, de l’humain ?

On peut considérer quelque peu inhabituel la présence d’animaux, ou plutôt de leurs cadavres, et d’un fœtus, qui ne suscitent pas en général un intérêt tel qu’ils soient conservés. Par ailleurs le narrateur n’essaie pas, visiblement, d’aller vers autrui ; il parle bien d’une amie mais presque tout un ensemble de proses est consacré au fait que l’"on" dit du mal de lui (« j’entends tout le mal que l’on dit de moi »). Affirmant qu’il n’est pas paranoïaque, pour se défendre du prétendu rejet il construit, avec un art consommé de la rhétorique, ce qu’il faut pour être mis à l’écart : « Il y a cette coïncidence inévitable qui fait que les mots tournent à la distance parfaite pour que je les devine en sachant qu’ils me sont dissimulés. » Parallèlement, il tente de s’accommoder des prétendus rejets non par l’échange mais en prenant pour l’aider un écrit, « je lis minutieusement le premier chapitre d’un guide des bonnes manières ». Tout se passe comme si le monde était quadrillé comme la toile d’araignée, chaque partie étant dangereuse à un moment ou un autre.

Le lecteur n’est pas en présence d’un narrateur dont il pourrait déchiffrer le comportement, obscur et déconcertant comme l’est toute réalité, comme l’est ce qu’il désigne par "mon plan", plan qui n’a rien de personnel, « je dis mon plan non qu’il m’appartienne mais j’y suis attaché ». Est-il indispensable de lui donner un sens ? Le narrateur lui-même n’est peut-être rien d’autre, comme il le laisse entendre, qu’un ensemble de mots : « Je me déplace ici (la page qui se tourne) ».

Maël Guesdon, Mon plan, Corti, 2021, 96 p., 16 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 14 janvier 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maël guesdon, mon plan | ![]() Facebook |

Facebook |

06/01/2022

Maël Guesdon, Mon plan

Tant que je ne tourne pas la tête, rien ne bouge. Si je souffle, vous disparaissez. Si je tente de vous attraper (j’approche ma main de l’abri), vous vous éloignez, et je touche la sortie d’un monde figé, à nouveau surpris de vous voir rejoindre les mouvements que je vous prête lorsque je me retourne. Aucun de nous n’est si obstinément présent que vous, là où nous sommes. Ce geste qui vous asperge (comme pour ne plus surprendre le monde qui vit dans notre dos), combien de fois se répète-t-il ?

Maël Guesdon, Mon plan, Corti, 2021, p. 82.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maël guesdon, mon plan, geste | ![]() Facebook |

Facebook |

02/11/2021

Maël Guesdon, Mon plan

II

On vous pose quelque part (vous n’avez rien demandé). C’est quand même quelque chose d’un peu inquiétant puisqu’au tout début, vous êtes légèrement balbutiant. On vous lance là. Et chaque fois que vous ouvrez la bouche, c’est par inadvertance ou pour manger.

Comme tous les matins, les oiseaux et les couleurs criardes qui vont avec m’empêchent d’ouvrir complètement les yeux. Je ne supporte pas les dégradés, je tente d’ignorer ce calme affreux qui terminer la nuit en m’imaginant qu’aucune des choses que j’entrevois n’a de nom ni de fonction. Mais ce sont des choses que je connais et je crois bien que, dans cette clarté naissante, elles manifestent le mouvement où je me précipite en même temps qu’elles se reflètent sur les bords qui nous servent de supports.

Maël Guesdon, Mon plan, Corti, 2021, p. 15-16.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maël guesdon, mon plan, enfannorancecee, ig | ![]() Facebook |

Facebook |

12/10/2019

la tête et les cornes : recension

Modeste dans son format (format 21 cm x 13 cm), cette livraison de La tête et les cornes remplit exactement le rôle d’une revue : présenter la poésie qui se fait maintenant, extraits de livres ou travail en cours. La couverture, dépliée, donne à voir des rayons de la bibliothèque de Claude Royet-Journoud ; bien que la photographie ne soit pas très bonne, on reconnaît cette fois le dos des livres de Jean Daive — manière de rendre hommage à deux poètes inventeurs de revues.

La couverture repliée, on lit d’abord une poète d’origine coréenne, de langue anglaise, Mia You, traduite par Martin Richet, poète et traducteur de poètes américains (Ted Berrigan, Gertrude Stein, Robert Dunan, etc). L’ensemble Quatuor Perelman IV se compose d’un prologue et de quatre "actes" autour de Bob Perelman, poète américain (non encore traduit en français), membre d’un groupe dans la lignée de Pound, L=A=N=G=U=A=G=E, fondé par Charles Bernstein, dont le nom accompagne ceux de Ron Silliman, Barrett Watten. Les vers de Mia You s’apparentent en partie à un journal, journal de ses lectures — sans hiérarchie, ce qui est en accord avec les auteurs qu’elle cite —, ou rendant compte de certains aspects de sa vie à Amsterdam : le désagrément des pigeons sur les pistes cyclables, l’étude de Joyce, une lecture donnée par Barrett Watten. On appréciera son humour : citant la revue de Bob Perelman, Jacket 2, elle joue sur le sens courant de "jacket" = veste, « Bob Perelman a-t-il déjà porté une jaquette ? ce / n’est pas son genre qu’il fraye avec le beau monde ou /pas. » Elle s’interroge dans l’acte 2 sur les lecteurs qui connaissent sans doute les auteurs cités, concluant « mais ça n’a aucune importance », et la séquence s’achève par des considérations fort éloignées du propos, « J’ai horreur des poèmes sur les chevaux [etc.] » L’acte 3 confirme dans sa brièveté un goût pour l’absurde :

ACTE TROIS

Décor : la Chine, 2013

Tout ce que nous écrivons porte authentiquement et absolument sur la Chine

L’allemande Dagmara Kraus (traduite également par Aurélie Maurin dans Place de la Sorbonne, n° 7, 2017, ici avec Christophe Manon), autre poète de la nouvelle génération, construit son poème sur le thème du retour (de quelqu’un), en terminant certains mots par la syllabe -ang ; le titre kummerang est traduit par douleurang (kummer = douleur), mais la tâche des traducteurs était plus qu’ardue, certains mots en allemand se terminant bien par -ang— yingyang, anfang, zwang, lang par exemple —, pas leur équivalent en français ; de plus, Dagmara Kraus introduit dans le poème des mots contenant le son -an, de nombreux néologismes et des jeux de mots, bien adaptés en français, comme le passage de pestes à testes, restes, fêtes, de tempêtes à entêtes, répètes. On pense au Jabberwocky dans ce jeu des sons et du sens, d’autant plus aisément que les traducteurs empruntent au poème de Lewis Carroll le mot borogrove.

Très peu de textes de Benjamin Hollander (1952-2016) peuvent être lus en français ; Ónóme, extrait de Vigilance (2005) est ici traduit par un collectif. Sa poésie rompt avec l’ordre de la phrase et, surtout, celui du discours avec des énoncés sans relation apparente entre eux, sinon la reprise du verbe "voir" (« as-tu vu », « je les ai vus », « j’ai été vu », etc.) et de divers éléments (« meurtre et amour », « affections privées », et .) ; diverses voix se mêlent sans être attribuées à des personnages. C’est là une manière de présenter le chaos que sont les choses de la vie quotidienne, chaos où la fiction se mêle au réel ; on lit « Moriarty l’a dit », il s’agit du professeur Moriarty, l’ennemi juré de Sherlock Holmes, cité juste avant une allusion à Rilke et aux Élégies de Duino, puis à Levinas. Comme le signale un personnage, « Papa, ce type dit des choses bizarres ».

Poète, musicien et réalisateur, Gilles Weinzaepflen revisite le Nouveau Testament, de la conception de Jésus à sa crucifixion, avec des images brèves et des mouvements rapides :

selon saint marc

vint remontait vint passait avançant pénètrent sortant s’en alla alla rentra s’en alla passait, entra se retira monte vient descendait regagné s’en alla arrivent entre partit vient parcourait partirent vient [etc.]

Dans ce récit titré "péplum renoncé", quelques étapes du parcours de Jésus sont restituées, jusqu’à la résurrection — en marquant une distance plaisante vis-à-vis de l’évangile (« en sortant du tombeau il / est-ce un oubli / n’emporte pas le linceul »).

On lira aussi un poème d’Ulf Stolterfoht, traduit par Jean-René Lassalle, un des infatigables découvreurs de la poésie de langue allemande ; il propose aussi une traduction, de l’anglais et du birman, de The Maw Naing auteur inconnu en français dont un film a été projeté au festival de La Rochelle. L’un des animateurs de la revue, Benoît Berthelier, traduit des poèmes du coréen, poèmes de la vie de pauvreté et de révolte, des répressions policières, bien loin de l’image habituelle de la Corée du Sud.

Cette livraison de La tête et les cornes, comme les précédentes, est une invitation à la découverte de poètes à coté de ce qui est réputé "lisible" et rassurant : il faut souhaiter, pour cela, une longue vie à la revue. La tête et les cornes, mai 2019, 40 p., 8 €. Cette recension a été publiée Par Sitaudis le 23 septembre 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la t^te et les cornes, traduction, marie de quatrebarbes, maël guesdon, benoît berthelier | ![]() Facebook |

Facebook |

02/05/2018

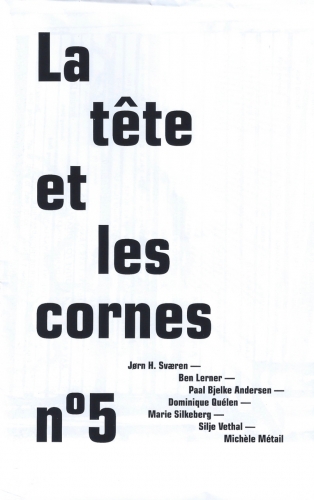

La tête et les cornes, n° 5, printemps 2018 : recension

La dernière livraison de La tête et les cornes a sa forme habituelle, soit des pages agrafées (36), sur papier bleu ciel, et une couverture à déplier pour, à l’intérieur, retrouver une vue de la bibliothèque de Claude Royet-Journoud, préparée par Yohanna My Nguyen ; contre les étagères où sont rangés les livres, tous de langue anglaise, est posé un portrait du poète anglais Tom Raworth. Un sort particulier est réservé au texte de Michèle Métail, "Cent vues du Japon" ; il fait l’objet d’un tiré-à-part sur une page bleu Rembrandt, format 21x27, pliée. On compte bien cent "vues", texte continu en capitales, avec caractères en romain et en italique mêlés, le passage d’une vue à l’autre marqué par une esperluète (&) en gras. Les notations portent toutes sur des éléments de la vie quotidienne, aussi bien sur les toilettes publiques maintenant avec tableau connecté (« DÉSORMAISON PISSEHIGHTECH ») que sur la nourriture :

&LEsNOUILLESUDOAUXLÉGUMESDAUTOMNEÇAGLISSEENTRELESBAGUETTESSEDÉROBETOMBEDANSLEBOUILLONASPERGELATABLE

Il s’agit d’un texte ouvert : la dernière vue ouvre sur une suite possible :

&LESTECHNOSTIRENTLESCÂBLE/SCONSOLEÀTRÉTEAUXHAUTSPARLEURSSURPIEDPROJOSDAMBIANCE/ÇACOMMENCEDANS

DEUXHEURES

Cette manipulation de la langue, attentive le plus souvent à ce qui est le plus éphémère dans la vie, perturbe complètement les habitudes de lecture. D’une autre manière le long poème de Dominique Quélen, "La gestion des espaces communs", constitué de strophes en prose de longueur inégale, est tout autant dérangeant. Il commence par une question, à laquelle aucune réponse n’est donnée : « Combien sommes-nous au juste ? On ne sait pas, ni comment opérer » ; ou plutôt à « combien » ne peut répondre que « l’idée de nombre, de quantité, d’absence, de hiérarchie ». Donc, est donné un exemple : « Nous avons quitté la forêt depuis un certain nombre de jours. » Le "nous" est présent tout au long du poème, sans contenu précis, sinon qu’il est constitué d’un certain nombre de « chacun » ; les mots, ou du moins quelques-uns, valent comme choses : « Ce mot, couteau, pour ouvrir le corps en deux », et « choses » s’entend comme « shoes » (=chaussures). Il y a dans ces deux exemples comme un jeu de miroir, une symétrie qui semble être un des principes de construction du texte ; on relève en effet tout au long des "paires" telles que « les mots employés / qui seront employés », « les distances disparaissent / d’autres les remplacent », « rare / fréquent », « avant / après », « un instant / toute la durée », « bonne / mauvaise », etc., et, dans le miroir, A = A avec « « une chose / la même ». La clé de cette construction est d’ailleurs signalée avec « Le goût de la symétrie : un de chaque côté, un de chaque sorte, etc. ».

Les douze poèmes en prose de Ben Lerner, titrés "Angle de lacet" et traduits par Virginie Poitrasson, sont dans la tradition d’une partie de la poésie américaine : sans être du tout des récits, ce sont des variations à propos du monde contemporain. C’est le monde du semblant, des jeux vidéos qui se substituent à la réalité et gouvernent les comportements, « inspirant une éruption de massacres dans les lycées », de la difficulté d’être avec autrui, de vivre le désir, de la solitude : « sans enthousiasme, nous avons préféré l’enthousiasme à la vérité ». Cette sombre vision est assez proche de celle du norvégien Paal Bjelke Andersen, dont les poèmes n’ont un semblant de lyrisme que dans le titre qui les rassemble, "Deux images d’une rose dans l’obscurité". Si le premier poème paraît d’abord mettre en avant le sentiment d’un sujet avec l’anaphore « je ressens », il s’éloigne ensuite de ce qui n’appartient qu’à l’individu : le "je" est avant tout un être social, d’où : « je ressens que la guerre d’Afghanistan est une guerre », « je ressens que je suis une partie d’un système » et le renvoi à une analyse de Jacques Rancière. Le poème développe un va-et-vient entre le "je / tu" (l’harmonie) et le "je" dans la société, qui ne peut être que dans la déception ; le capitalisme donne l’illusion que chacun doit « se sentir chez soi partout », alors qu’en aucun lieu on ne peut se sentir « complètement chez [soi] ». Le dernier vers du poème exprime cette difficulté à être dans le monde d’aujourd’hui, en abandonnant le "je" : « Entrer dans une pièce et nous cogner dans des choses ».

On lira encore d’autres traductions, du suédois avec un poème de Marie Silkeberg, et du norvégien avec des poèmes de Jørn H. Sværen et Silje Vethal. Les choix des responsables (Marie de Quatrebarbes, Maël Guesdon et Benoît Berthelier) sont maintenus d’une livraison à l’autre : ouvrir la revue à toutes les langues et, ajoutons-le, à des poètes pas encore (ou très peu) traduits qui appartiennent aux nouvelles générations. On peut acheter ce numéro 5 (8 €) ou s’abonner.

La tête et les cornes, n° 5, printemps 2018, 36 p + 8 p, 8 €

Cette note a été publiée sur Sitaudis le 30 mars 2018.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la tête et les cornes, michèle métal, dominique quélen, ben lerner, virginie poitrasson, marie de quatrebarbes, maël guesdon | ![]() Facebook |

Facebook |

01/06/2015

Maël Guesdon, Voire

IV

Il y a plusieurs manières pour les yeux d’être utiles à ceux qui les voient.

S‘elle — ne me faites pas dire.

Du dehors des plaies ce qui prend forme — et sur une face tout se donne.

Sort d’une fatigue ancienne où les fragments d’idées ne se répètent plus.

Elle rassemble les bouts. Mange un peu de sa peau.

Par hasard tombe toujours sur la même face. Sans trucage.

Une partie de ses vêtements est restée accrochée au bord. Elle enlève le tissu de sa bouche. Elle essuie sa bouche.

Le monde se lit dans l’eau.

Se connaît par variables — seulement la peur de ce qui n’a pas lieu.

Maël Guesdon, Voire, Corti, 2015, p. 57-60.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maël guesdon, voire, yeux, idée, corps, peur | ![]() Facebook |

Facebook |

26/02/2015

Maël Guesdon, Voire

[...]

Se frôlent au goût de ce qui. Marchent ensemble. Les rues nous perdent. Avez-vous déjà écouté ma voix quand je suis loin.

Il serre sous la peau les reliefs dont le récit.

On oubliera le nom. Ne reste que. Nos articulations, ce ne sera plus comme avant, les images filmées le café les images de la mer. Elle répète : les images filmées ou la mer.

Et les autres découvrent.

Qui manque. Suit les contours. Nous nous retrouverons derrière la forme — si. Tu as l’air toutes choses, assieds-toi, cela ne restera pas ainsi, pose un pied, viens.

Lorsqu’il découvre. Qu’il ne voit plus ce que voient ses yeux. S’arrête, dehors là il s’effondre.

Maël Guesdon, Voire, Corti, 2015, p. 22-24.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maël guesdon, récit, voix, image, mer | ![]() Facebook |

Facebook |