18/09/2016

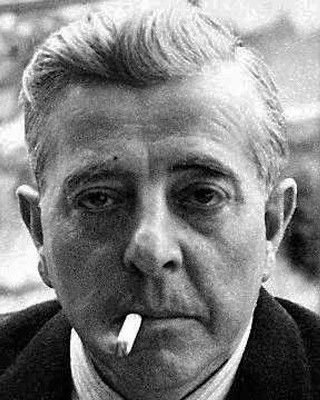

Ivan Diviš (1924-1999), Thanathea

Mais tiens Holbein qui vient

là avec sa lance il marche boisé

Déjà le heaume s’assombrit déjà le fourmilier à la lisière

tire la langue dans le grouillement des poèmes

Déjà le crâne de panthère rougi de l’intérieur à la lumière

d’une bougie flottant à travers la véranda livre

le succus paradula

Moi le dernier

cétacé carré à l’horizon

j’étends le rideau brumeux dans l’azur

Allez donne déjà donne les fers les cordes les pitons

Je rampe déjà à travers la prière je creuse la nuit du boutoir

je révoque mes insultes

et délivre les torts aux latrines

Par aucune pitié enfin ne pouvant servir

Traîne jusqu’où ne commence ni le rêve ni le repentir

Hop ma vieille

saute par là

enjambe moi

arrête la plume

arrose par l’entrejambe

Ivan Diviš, Thanathea, adapté du tchèque par

André Ourednik, La Baconnière, 2016, p. 35.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ivan diviš, thanathea, langue, lumière, nuit, pitié, rêve | ![]() Facebook |

Facebook |

17/09/2016

John Taylor, Hublots / Portholes

through mist à travers la brume

the island l’île

rising se lève

to what à ce qui

has risen s’est levé

this island cette île

or another ou une autre

John Taylor, Hublots Portholes, traduction de l'anglais

(États-Unis) Françoise Daviet, peintures de Caroline

François-Rubino, l’œil ébloui, 2016, p. 3.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ohn taylor, hublots portholes, peinture caroline françois-rubino, île | ![]() Facebook |

Facebook |

16/09/2016

Eugène Savitzkaya, Rules of solitude

Toucher son propre visage équivaut à plonger la main dans l’eau trouble ou à déranger la forme d’un nuage de fumée. Les enfants ont leur visage d’or comme une tache de soleil au milieu de la mer, hors de portée.

Touching your own face is tantamount to plonging your hand into muddy water or disturbing the shape of a puff of smoke. Children wear their golden faces like a splash of sun in the middle of the sea, far from any port.

Eugène Savitzkaya, Rules of solitude, traduction en anglais Gian Lombardo, Quale Press, 1997, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, rules of solitude, visage, enfant, mer | ![]() Facebook |

Facebook |

15/09/2016

Pierre Sylvain, Assise devant la mer

Photo Marina Poole

L’irregardable

Entre ses murs nus blanchis à la chaux, la petite cour est déserte. L’enfant retient son souffle et quand la mère apparaît sur la scène où va s’accomplir un acte barbare, reste là, bien que saisi d’épouvante, pour tout voir ; la poule effarée qu’elle immobilise contre sa hanche, l’éclair des ciseaux au moment où elle les plonge à l’intérieur du bec que de son autre main elle maintient grand ouvert, la langue un instant dardée, d’un rose humide dans un réflexe de défense, le jet de sang sur sa main après qu’elle a retiré les ciseaux, l’hésitation de la poule qu’en essuyant sa main à son tablier elle a lâché, ses pas hésitants avant la course folle à travers la cour, les chutes, les bonds, les arrêts soudains, les derniers battements d’ailes, le dernier heurt contre le mur, l’éclaboussement écarlate contre la blancheur de la chaux, la mère qui s’est retirée dans une encoignure et attend que finisse la grotesque, pitoyable gigue de mort.

Pierre Silvain, Assise devant la mer, Verdier, 2009, p. 68-69.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre silvain, assise devant la mer, poule, mère, mort, sang | ![]() Facebook |

Facebook |

14/09/2016

Jean-Luc Sarré, Poèmes costumés avec attelages et bestiaire en surimpression

Orné de toiles d’araignées,

tanné comme un cuir, l’aïeul

quitte les combles pour un grenier

dont les lucarnes sans carreaux

— quelques pelotes fraiches en témoignant —

font encore le bonheur des chouettes.

Pendant que la famille s’attarde

parmi les malles, découvre un sabre,

une giberne de mameluk,

les rires d’enfant, dehors, dévalent une pente

dont ils ignorent tout.

Jean-Luc Sarré, Poèmes costumés avec attelages et

bestiaire en surimpression, farrago / Léo Scheer, 2003, p. 88.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc sarré, poèmes costumés avec attelages et bestiaire en surimpression, aïeul, enfant | ![]() Facebook |

Facebook |

13/09/2016

Malcolm Lowry, Réveil

Réveil

L’homme ressemble à un homme qui se lève tard

Contemple l’assiette sale de son dîner

Aussi les bouteilles vides

Toutes lampées dans les larges comment vas-tu d’une nuit

Un verre pourtant contenant encore

Un fond comme sinistre appât

Combien l’Homme ressemble à celui-là

Titubant parmi les arbres rouillés

Allant chercher un déjeuner de pois de sardines

Et de rhum éventé.

Malcolm Lowry, traduction Jean Follain, dans Les Lettres

Nouvelles, ‘’Malcolm Lowry’’, 2ème trimestre 1960, p. 90.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : malcolm lowry, réveil, jean follain, homme, alcool | ![]() Facebook |

Facebook |

12/09/2016

Eugène Savitzkaya, Cochon farci

À l’inconnu tel qu’il fut en os,

entrailles entravant sa marche sous le ciel,

criblé de silice, la faux à l’épaule,

faucheur comme d’autres furent moines,

ceci est mon épaule, ceci mon cœur qui bat,

ceci la faux couchant les tiges et les tuyaux,

dénudant la terre et la pierre comme on ouvre

un chemin qui ne mène qu’à lui-même ou à

la voie lactée, combien de sueur en sobriété,

combien de bières, combien de chemises élimées

portent l’empreinte de son squelette

jusqu’à l’autre face du globe, combien de fils

livrés à eux-mêmes ? demain l’aube, aujourd’hui la fin

et vice-versa à l’infini, c’est du kif,

à n’en pas sortir de l’ornière.

Eugène Savitzkaya, Cochon farci, éditions de Minuit, 1996, p. 54.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, cochon farci, faucheur, moine, squelette, fils, fin, infini | ![]() Facebook |

Facebook |

11/09/2016

Geoffrey Squires, Poème en trois sections

Pierres dans l’obscurité, formes

perçues plutôt que vues, inertes comme des animaux

endormis au milieu d’un champ ou le long de la route

où l’on avance avec précaution, frayant un chemin vers la maison

à travers l’herbe noire

Rocks in the darkness, shapes

sensed rather than seen, inert like animals

asleep in the middle of a field or by the road

which one moves among with care, picking a way home

across the dark grass

Geoffrey Squires, Poème en trois sections, traduit de l’anglais (Irlande)

par François Heusbourg, éditions Unes, 2016, p. 41 et 40.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : geoffrey suires, poèmes en trois sections, françois heusbourg, pierre, nuit | ![]() Facebook |

Facebook |

10/09/2016

Pascal Guignard, Sur le jadis

Chapitre LVI

Le rêve est ce qui fait apparaître comme étant là des êtres absents, ou éloignés, ou disparus, ou morts. Ils sont là mais le « là » où ils séjournent n’est pas une dimaension spatiale (pour le vivant) ni temporelle (pour le mort). Le « il est là dans le rêve » renvoie à un là qui est avant le temps (comme il est l’est dans le rêve). Ce « là » du rêve précède chez les vivipares le « là » où projette la naissance atmosphérique. Le temps qui vient déchirer le « là » ne l’apporte pas. Il y a un « jadis » distinct de l’ontogenèse dt de la phylogenèse et de l’histoire. Si je le nomme jadis, c’est en sorte de bien le distinguer de tout passé.

Pascal Quignard, Sur le jadis, Folio/Gallimard, 2004, p. 157.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal guignard, sur le jadis, rêve, le "là", naissance, temps, espace, passé | ![]() Facebook |

Facebook |

09/09/2016

Gustave Roud, Les fleurs et les saisons

Capucine, l’éclat de rire, défi, cristal, d’une petite nonnain qu’un ravisseur exclut galamment du moutier dans la nuit d’une chanson Vieille-France… Est-il d’autre ressemblance entre la plante et la jeune cloîtrée ? Une encore, peut-être, cette corolle qui brûle comme son corps.

Car toutes les capucines, même celles des Canaries où perche une profusion de fleurs minuscules, jaunes et plumeuses comme un hommage aux oiseaux de leur patrie, toutes semblent participer du feu. Aucune de leurs fleurs qui ne soit flamme ou reflet de flamme. Une bordure d’impératrice des Indes est une longue chaine de brasiers, rubis et velours (ce velouté de soie et de fumée qu’on voit au flamboiement des torches nocturnes.) Le long des piliers, des barrières, des colonnes, l’ample guirlande des Lobb rassemble et fige selon une sorte de magie pétrifiante les lueurs, les éclats, les sursauts, l’incendie des feux terrestres ou des météores.

Gustave Roud, Les fleurs et les saisons, La Dogana, 2003, p. 61-62.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gustave roud, les fleurs et les saisons, capuche, feu, flamme | ![]() Facebook |

Facebook |

08/09/2016

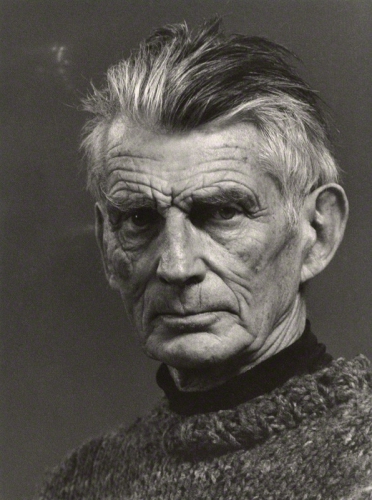

Samuel Beckett, Le dépeupleur

Ce qui frappe d’abord dans cette pénombre est la sensation de jaune qu’elle donne pour ne pas dire de soufre à cause des négociations. Ensuite le fait qu’elle vibre de façon régulière et continue à une vitesse qui pour être élevée ne dépasse jamais celle qui rendrait la pulsation imperceptible. Et enfin beaucoup plus tard que de loin en loin et pour très peu de temps celle-ci se calme. Ces rares et brèves relâches sont d’un effet dramatique inexprimable pour en dire le moins. Les agités en restent cloués sur place dans des postures souvent extravagantes, et l’immobilité décuplée des vaincus et sédentaires fait paraître dérisoire celle qu’ils affichent d’habitude. Les poings en voie de cogner sous l’effet de la colère ou du découragement se placent à un point quelconque de l’arc pour n’achever le coup en série de coups qu’une fois l’alarme passée. Similairement ceux surpris en train de porter l’échelle ou de faire l’infaisable amour ou tapis dans les niches ou rampant dans les tunnels chacun selon sans qu’il soit utile d’entrer dans les détails. Mais au bout d’une dizaine de secondes le frémissement reprend et au même instant tout rentre dans l’ordre. Ceux qui erraient recommencent à errer et les immobiles se détendent. Les accouplés reprennent le collier et les poings se remettent en marche.

Samuel Beckett, Le dépeupleur, éditions de Minuit, 1970, p. 32-33.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, le dépeupler | ![]() Facebook |

Facebook |

07/09/2016

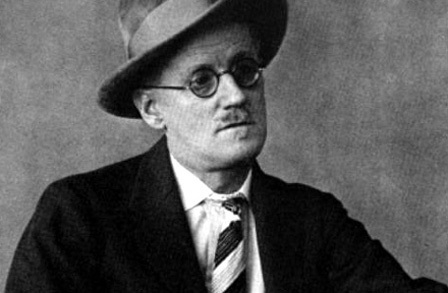

James Joyce, Chamber Music, Pomes Penyeach

Ne chante pas l’amour qui meurt,

Amie, avec des chants si tristes,

Laisse là ta tristesse et chante

Qu’il suffit de l’amour qui passe.

Chante le long sommeil profond

Des amants morts, et dis comment

Ton amour dormira sous terre

L’amour est si las maintenant.

Gentle lady, do not sing

Sad songs about the end of love,

Lay aside sadness ans sing

How love that passes is enough

Sing about the long deep sleep

Of lovers that are dead, and how

In the grave all love shall sleep :

Love is aweary now.

James Joyce, Chamber Music, Pomes Penyeach,

traduction et présentation de Jacques

Borel, Gallimard, 1967, p. 71 et 70.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joyce James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james joyce, chamber music, pomes penyeach, jacques borel, chant, tristesse | ![]() Facebook |

Facebook |

06/09/2016

Vladimir Maïakovski, Lettres à Lili Brik

Enfant

J’ai largement reçu le don d’aimer.

Mais dès l’enfance

les gens

au travail sont dressés.

Moi — je filais sur la berge du Rion,

je traînais

ne fichant rien de rien.

Maman se fâchait : « L’affreux garnement ! »

Comme un fouet papa brandissait sa ceinture.

Et moi,

j’allais, trois faux roubles en poche,

faire avec des troupiers un tour de bonneteau.

Sans le faix des souliers,

sans le faix des chemises,

au four de Koutaïssi bronzé,

je tournais au soleil ou le dos,

ou la panse,

au point d’en avoir la nausée.

Le soleil s’émerveille :

« C’est haut comme trois pommes !

ça possède —

un cœur d’homme.

Il le fait s’échiner.

D’où vient

qu’il soit dans cet archine place

pour moi,

pour la rivière,

pour cent verstes de rochers ? »

Vladimir Maïkovski, Lettres à Lili Brik (1919-1930),

traduction André Robel, Gallimard, 1969, p. 90.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maïakovski, lettres à lili brik, enfant, indiscipline, liberté, soleil | ![]() Facebook |

Facebook |

05/09/2016

Henri Thomas, Poésies

Un oiseau

Un oiseau, l’œil du poète

s’en empare promptement,

puis le lâche dans sa tête,

ivre, libre, éblouissant.

Qu’il chante, qu’il ponde, qu’il

picore, mélancolique,

d’invisibles r ains d emil

dans les prés de la musique,

quand il regagne sa haie,

jamais cet oiseau n’oublie

les heures qu’il a passées

voltigeant dans la féérie

où les rochers nourrissaient

leurs enfants de diamant,

où chaque nuage ornait

d’une fleur le ciel dormant.

On trouvera l’oiseau mort

avant les froids de l’automne,

le plaisir était trop fort,

c’est la mort qui le couronne.

Henri Thomas, Poésies, Poésie /

Gallimard, 1970, p. 76-77.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, un oiseau, poète, mémoire, imaginaire, plaise, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

04/09/2016

Jacques prévert, Choses et autres

Les prisons trouvent toujours des gardiens.

*

La révolution est quelquefois un rêve, la religion, toujours un cauchemar.`

Jacques Prévert, Choses et autres, Gallimard, 1972, p. 110.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prévert Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques prévert, choses et autres, prison, révolution, religion, cauchemar | ![]() Facebook |

Facebook |