01/11/2016

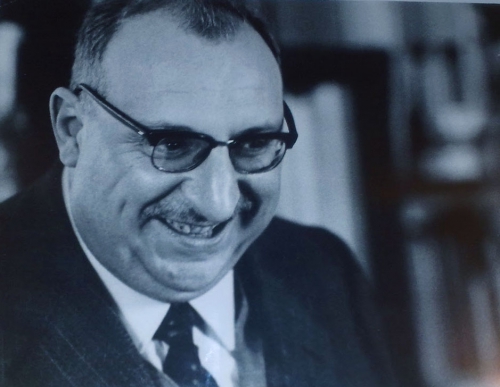

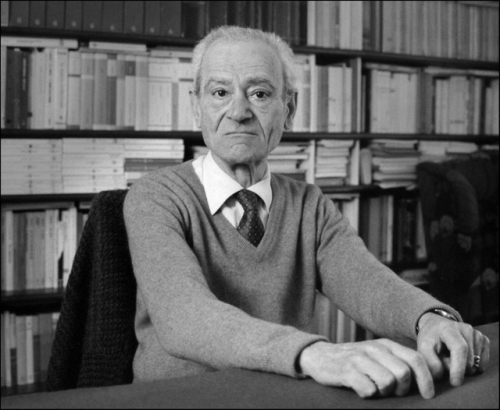

Paul de Roux, Au jour le jour

Photographie Jacques Sassier

1/11 (Toussaint)

On sait qu’il est difficile de commencer. De tracer les premières lettres, qui vont en entrainer d’autres. Et c’est dans ces lettres que se trouve un pouvoir, pouvoir souvent dénié — ne serait-ce que par superstition, lorsque l’on écrit soi-même, des personnes disparues depuis longtemps vivent encore pour nous grâce à ces petits signes noirs sur le papier. Tous ceux que l’on a aimés, que l’on souffre d’avoir mal aimés, on voudrait trouver pour eux des phrases qui soient autant de tuniques d’affection, qui les réchauffent (s’il se peut) et nous réchauffent de leur souvenir.

Paul de Roux, Au jour le jour 5, Carnets 2000-2005, édition établie et présentée par Gilles Ortlieb, Le bruit du temps, 2014, p. 133.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul de roux, au jour le jour, carnets, gilles ortlieb, toussaint, signes, affection | ![]() Facebook |

Facebook |

31/10/2016

Paysages d'automne, photos Chantal Tanet

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paysages d'automne, chantal tanet | ![]() Facebook |

Facebook |

30/10/2016

Guido Cavalcanti, Rime

XXIV sonnet

Amour m’a fait revivre un amoureux

regard spirituel, si attirant

qu’il me saisit aujourd’hui beaucoup mieux

et me force à penser d’un cœur ardent

à ma dame, envers qui ne vaut rien

ni merci ni pitié ni d’être patient,

elle qui souvent me cause un chagrin

tel que mon cœur peu de vie en ressent.

Mais quand je sens qu’un aussi doux regard

depuis les yeux jusqu’au cœur m’est entré

et y a mis un esprit tout de joie,

de rendre grâces à elle je ne tarde :

ainsi soit-elle par Amour priée

qu’un peu de pitié ennui ne lui soit !

Guido Cavalcanti, Rime, traduction Danièle Robert,

Vagabonde, 2012, p. 89.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guido cavalcanti, rime, danièle robert, amour, regard, cœur, chagrin | ![]() Facebook |

Facebook |

29/10/2016

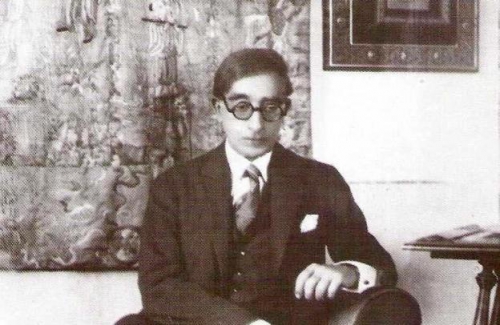

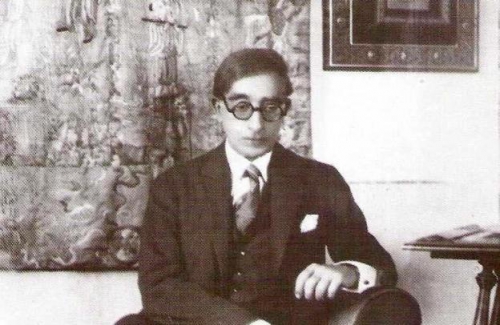

Gertrude Stein, Ida

Photo Man Ray

Ida eut un rêve. Elle rêvait qu’ils étaient là et qu’il y avait avec eux un petit garçon. Quelqu’un avait donné à ce petit garçon un gros paquet avec quelque chose dedans et il était allé les remercier. Il n’était jamais revenu. Ils étaient allés voir pourquoi. Il y avait là une dame et elle était étendue et il y avait un lion qui se promenait partout. Où est donc le petit garçon avaient-ils demandé, le lion l’a mangé avait dit la dame, et le paquet avec oui il a tout mangé, mais le petit garçon était venu vous remercier pour ce paquet, oui je sais c’est arrivé comme ça, je n’aurais pas voulu mais c’est arrivé. J’aime beaucoup ce lion. Ils étaient partis en se posant des questions et puis Ida s’était réveillée.

Gertrude Stein, Ida, traduction Daniel Mauroc, Seuil, 1978, p. 59.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gertrude stein, ida, rêve, garçon, lion | ![]() Facebook |

Facebook |

28/10/2016

Maurice Scève, Délie

CCXXI

Sur le printemps que les aloses montent,

Ma Dame et moi sautons dans le bateau,

Où les Pêcheurs entre eux leurs prises comptent,

Et une en prend, qui, sentant l’air nouveau,

Tant se débat qu’enfin se sauve en l’eau,

Dont ma Maîtresse pleure et se tourmente.

— Cesse, lui dis-je, il faut que je lamente

L’heur du poisson que n’as su attraper,

Car il est hors de prison véhémente,

Où de tes mains ne peux onc échapper.

Maurice Scève, Délie, édition François Charpentier,

Poésie / Gallimard, 1984, p. 174.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice scève, délie, pêche, printemps, amour | ![]() Facebook |

Facebook |

27/10/2016

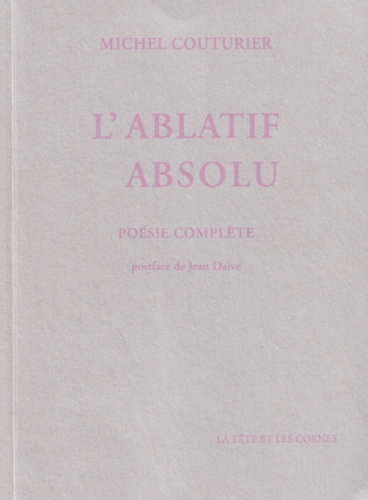

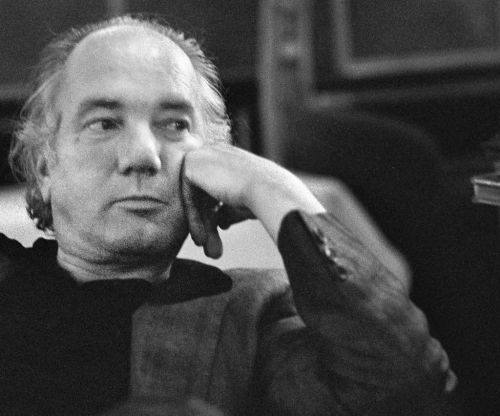

Michel Couturier, Poésie complète

Éditer un poète peu connu et disparu depuis trente ans est une aventure : Michel Couturier (1932-1985) avait publié des poèmes dans la revue Siècle à Mains et quelques minces recueils, tous à peu près inaccessibles, De distance en château (Siècle à Mains, 1964), L’ablatif absolu (Maeght, 1975), Constante parité (1976, Le collet de Buffle) ; Lignes de partage (1985, id.) est posthume. L’ensemble est repris dans le volume et Marie de Quatrebarbes, qui l’a construit, a ajouté un inédit, Ès (1982, dans Banana Split). On lira dans Sitaudis (22 avril 2016) son entretien avec Émmanuèle Jawad à propos de la parution de L’ablatif absolu ; y sont relatées les étapes de la construction du livre et des remarques sur le rapport de Couturier à l’écriture.

La postface de Jean Daive, qui a bien connu Couturier, apporte des données utiles pour situer le poète dans son temps ; il précise notamment ses liens avec Claude Royet-Journoud et Anne-Marie Albiach et leur influence, avec qui il édita à Londres la revue Siècle à mains, et il évoque également ses travaux de traducteur de poètes américains, d’abord de Burn Singer, puis surtout de John Ashbery.

Comme d’autres lecteurs sans doute, j’ai lu pour la première fois Michel Couturier dans sa préface à Fragment, Clepsydre, Poèmes français d’Ashbery (1975) qu’il avait traduit pour la collection ’’Fiction & Cie’’ de Denis Roche. Hors ce qu’il écrivait du poète américain, m’avait retenu la forme de quelques-unes de ses phrases, riches en subordinations successives qui demandaient un retour à leur début. Cette étirement du discours est présent surtout dans les derniers poèmes, au point que la syntaxe est brisée, qu’il est difficile, voire impossible, de reconstruire la phrase : il y a là un « parcours comme une ligne mélodique », écrit Couturier dans Lignes de partage. Pour Jean Daive, les « mots prétendent à une gamme, une vocalisation ou phonation qui est imposée tout d’abord à la voix, ensuite à la lecture sinon au regard. » Donc, phrase suspendue, vers éclatés, et refus de présenter un sens — d’où ici une parenthèse vide, là des vers s’ouvrant par « que qui » sans qu’il soit aisé de retrouver un fil, ou simplement un vers en anglais.

Le refus d’un sens donné est manifeste dès les premiers poèmes publiés (De distance en château), certains vers étant d’abord fondés sur le son : « Tébréo Téréoté / Toré aussi To / Toro alor / d’épée chur au pays d’é ». Parallèlement, la réalité n’est pas abandonnée, avec le nom d’une rue de Londres (Aschurch Grove), ni les formes classiques du vers : se maintient la majuscule en début de vers et plusieurs poèmes gardent un nombre à peu près régulier de syllabes, autour de 12 ou de 10 ; mais les poèmes s’éloignant de toute narration, les vers n’ayant pas (ou fort peu) de relation de sens entre eux. Quand un récit s’amorce avec une entrée comme « en cette vie-là », toute suite est interdite, l’énoncé accumulant impossibilités sémantiques et phrase tronquée, comme dans : « je mendiais les amarres de l’ombre qui délivrée / disais-je d’un visage de haute laine ». Dans un poème où se développe le thème de l’orage, une image rompt le caractère presque convenu de la description :

Travaux d’approche des éclairs

Vers le point d’équilibre des orages

Qui leur permettrait d’agir

D’investir leurs genoux sur les vitres

Si l’on excepte les poèmes en prose de Lignes de partage, brefs récits qui réalisent « le désir / de narration » et où un certaine lyrisme s’exprime avec la récurrence des mots sang et mort, couturier abandonne dans les poèmes en vers à partir de L’ablatif absolu les quelques règles qu’il avait suivies et s’accentue le caractère à la fois vocal et visuel du texte : mots à dire en respectant des silences — comme dans le chant— et disposition dans l’espace de la page qui figurent le mouvement de la voix. Le « je » affirme cependant sa présence ; Jean Daive rapporte que Couturier interrompait une remarque de Royet-Journoud en lui disant « Je continue ma lecture », phrase devenue vers, sibylline sans ce contexte. Il est présent autrement, avec la présence de l’Autre et sa disparition : « Il y a là des yeux très clairs / et qui s’éloignent / qu’il faut accepter de perdre ».

Couturier est aussi dans ses poèmes par la langue qu’il utilise ; ici et là, il introduit des mots rares (« transfixer », « inaccouplé » — néologisme formé en 1845), archaïques (« infiguré »), des sens archaïques (« irréfragable » à propos d’une personne) et, surtout des vocabulaire techniques, ceux des mathématiques et de la grammaire. Il l’est encore par la récurrence de quelques mots, du premier recueil au dernier : « ombre » est le plus fréquent, comme s’il permettait d’exprimer « la perte de l’instant en un / mot ».

Michel Couturier, L’ablatif absolu, poésie complète, postface de Jean Daive, La Tête et les Cornes, 2016, 168 p., 18 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 5 octobre 2016.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel couturier, poésie complète, jean doive, marie de quatrebarbes | ![]() Facebook |

Facebook |

26/10/2016

Primo Levi, À une heure incertaine

Attente

Voici le temps des éclairs sans tonnerre,

Voici le temps des voix non entendues,

Temps de sommeils inquiets, de veilles vaines.

Compagne, n’oublie pas les jours

Des faciles et longs silences,

Des rues nocturnes et amies,

Des réflexions sereines,

Avant que les feuilles ne tombent,

Avant que le ciel ne se referme,

Avant que de nouveau ne nous réveillent,

Par trop connus, devant nos portes,

Les pas ferrés et martelants.

2 février 1949

Primo Levi, À une heure incertaine, traduction Louis Bonalumi, préface Jorge Semprun, Gallimard, 1997, p. 32.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : primo levi, à une heure incertaine, silence, nuit, dictature | ![]() Facebook |

Facebook |

25/10/2016

François Rannou, là-contre

l’exactitude ne se plante qu’à la frontière

est-ce une terre promise : la précision peut-elle nous enseigner la vérité ? Quelle vérité ?

ne vaut pas plus qu’une mouche (bombine la poésie sur la vitre liste de nos mots-mots-mots) c’est sa valeur ajoutée : le charme du chant se dissout promet de nous montrer l’énigme à nu sur nos étals

terre d’ailleurs dont la géographie n’a trace (cartes fluctuantes) que lorsque la paume qu’on ouvre montre le revers des paroles intraduisibles

(précision de couleurs (vert, jaune)que distingue quelle légende

François Rannou, là-contre, le cormier, 2008, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois rannou, là-contre, exactitude, vérité, chant, légende | ![]() Facebook |

Facebook |

24/10/2016

Jean Tardieu, Comme ceci comme cela

Méditatif

Avant l’horreur c’était encore

si peu de chose : vivre, un clin d’œil un regard

mais quel regard quand il appareillait

vers l’espace profond d’une nuit d’août

illuminés par les étoiles déjà mortes

signaux qui viennent d’autrefois pour nous sourire.

Après l’horreur nulle mémoire mais le masque

préparé. Après l’horreur

une outre bue un crâne déserté

ne sont pas plus sonores ni plus vide que de creux

terrible dans la pierre Ici persiste l

a forme exacte de ce couple

pourchassé, ici l’empreinte pure,

ici, seulement bonne pour l’écho

sous le pas des troupeaux paisibles, l

a fuite immobile statue

aveugle et ressemblante.

Jean Tardieu, Comme ceci comme cela, Gallimard,

1979, p. 35.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, comme ceci comme cela, méditatif, horreur, regard, couple, statue | ![]() Facebook |

Facebook |

23/10/2016

Giorgio Manganelli, Amour

Si tu m’aimes — et j’ignore si l’amour est permis à qui rêve — , tu m’aimes comme on peut aimer après bien des amours, au point que les mystères, les inexactitudes, les noms échangés, malicieuse persistance, rendent vague, inepte et hagarde toute tentative de ta part d’envoyer des messages, quel qu’en soit le destinataire naturel, ou laborieusement dénaturé, accessible aux seuls entretiens allégoriques ; tu pourrais avoir recours à des catalogues d’exploits, à des proverbes, à des indices flous mais non dépourvus de loyauté ; proposer des symptômes, des signes d’une maladie dotée de sens, un syndrome élaboré, un callot de rêves pénibles et hirsutes. Je pourrais accepter, me diras-tu, vieil homme, un billet vierge, et ne rien écrire dessus ; mais cette virginité ne sera-t-elle pas déjà une allusion au silence, à d’intolérables vacarmes, une proclamation d’identité, ou l’impossibilité de mesurer la distance et de sonder simultanément le désespoir, la dispersion, l’imminence, les allusions au néant ; ne sera-t-elle pas le plus muet murmure, ce qui reviendrait à dire : « Bien que je sois là, nous n’avons rien à nous dire » ; et même : « Toi et moi, nous nous ignorons depuis toujours. »

Giorgio Manganelli, Amour, traduction Jean-Baptiste Para, Denoël, 1981, p. 22-23.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio manganelli, amour, message, lettre, vide | ![]() Facebook |

Facebook |

22/10/2016

Umberto Saba, Chansonnettes pisanes

Chansonnettes pisanes

I

Clairsemées les eaux du fleuve

immobile une hirondelle,

sur la rive un brancard,

lent, très lent avance.

Lent, je le suis : je pressens

la douleur, le cœur m’opprime,

et s’allument les premières

étoiles au-dessus de la ville.

Blêmes lumières s’allumant le long

de l’Arno ; le jour est encore clair,

et tant d’ennui tout autour

que chacun en mourra.

Umberto Saba, traduction Thierry

Gillybœuf, dans Rehauts, n° 38, p. 10.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : umberto saba, chansonnettes pisanes, fleuve, hirondelle, cœur, lumière, arno | ![]() Facebook |

Facebook |

21/10/2016

Cavafy, Poèmes : Lustre

Lustre

Dans une chambre vide et petite — seuls quatre murs

couverts d’étoffes toutes vertes —

un lustre superbe brûle et flambe ;

et dans chacune de ses flammes s’embrase

une lascive passion, un lascif élan.

Dans la petite chambre qui étincelle,

éclairée du feu violent du lustre,

point familière est cette lumière qui en sort ;

ni faite pour des corps timides

la volupté de cette chaleur.

Cavafy, Poèmes, traduction Georges Papoutsakis, Les Belles Lettres, 1977, p. 82.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cavafy, poèmes, lustre, chambre, volupté | ![]() Facebook |

Facebook |

Cavafy, Poèmes : Lustre

Lustre

Dans une chambre vide et petite — seuls quatre murs

couverts d’étoffes toutes vertes —

un lustre superbe brûle et flambe ;

et dans chacune de ses flammes s’embrase

une lascive passion, un lascif élan.

Dans la petite chambre qui étincelle,

éclairée du feu violent du lustre,

point familière est cette lumière qui en sort ;

ni faite pour des corps timides

la volupté de cette chaleur.

Cavafy, Poèmes, traduction Georges Papoutsakis, Les Belles Lettres, 1977, p. 82.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cavafy, poèmes, lustre, chambre, volupté | ![]() Facebook |

Facebook |

20/10/2016

Thomas Bernhard, Mes prix littéraires

Discours de la remise du prix d’État autrichien

Il n’y a rien à célébrer, rien à condamner, rien à dénoncer, mais il y a beaucoup de choses dérisoires, tout est dérisoire quand on songe à la mort.

On traverse l’existence affecté, inaffecté, on entre en scène et on la quitte, tout est interchangeable, plus ou moins bien rodé au grand magasin d’accessoires qu’est l’État : erreur ! ce qu’on voit : un peuple qui ne se doute de rien, un beau pays — des pères morts consciencieusement dénués de con science, des gens dans la simplicité et la bassesse, la pauvreté de leurs besoins… Rien que des antécédents hautement philosophiques, et insupportables. Les époques sont insanes, le démoniaque en nous est un éternel cachot patriotique au fond duquel la bêtise et la brutalité sont devenues les éléments de notre détresse quotidienne. L’État est une structure condamnée à l’échec permanent, le peuple une structure perpétuellement condamnée à l’infamie et à l’indigence d’esprit. La vie est désespérance, à laquelle s’adossent les philosophies, mais qui en fin de compte condamne tout à la folie.

Thomas Bernhard, Mes prix littéraires, 2010, p. 142-143.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, mes prix littéraires, mort, dérision, état, bêtise, échec | ![]() Facebook |

Facebook |

19/10/2016

Giorgio Caproni, Le mur de la terre

Anniversaire

Je les avais salués

tous, l’un après l’autre.

En fait, j’ignorais

si je reviendrais.

Sur la route, je me suis retourné

avant d’obliquer à droite.

Personne (pas même moi) ne s’était

montré à la croisée.

Moi aussi

Moi aussi j’ai essayé.

Ce fut toute une guerre

d’ongles. Mais maintenant je le sais.

Personne ne pourra jamais trouer

le mur de la terre.

Giorgio Caproni, Le mur de la terre,

traduction Philippe Di Meo, Atelier

La Feugraie, 2002, p. 145, 85.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgo caproni, le mur de la terre, anniversaire, indifférence | ![]() Facebook |

Facebook |