18/10/2016

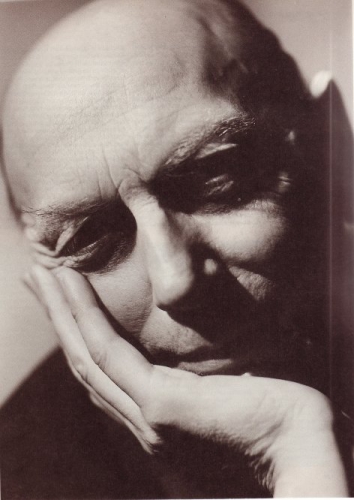

Raymond Queneau, Le chien à la mandoline

Pour un art poétique (suite)

Prenez un mot prenez-en deux

faites–les cuir’ comme des œufs

prenez un petit bout de sens

puis un grand morceau d’innocence

faites chauffer à petit feu

au petit feu de la technique

versez la sauce énigmatique

saupoudrez de quelques étoiles

poivrez et puis mettez les voiles

où voulez-vous en venir ?

À écrire

Vraiment ? à écrire ?

Raymond Queneau, Le chien à la mandoline,

Gallimard, 1965, p. 65.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, le chien à la mandoline, art poétique, mot, écrire | ![]() Facebook |

Facebook |

17/10/2016

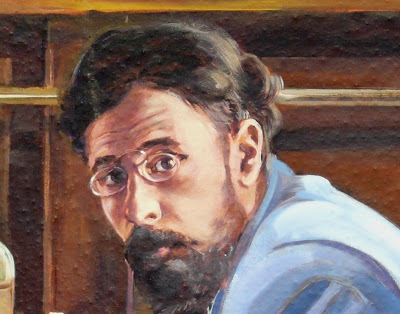

Reinhard Priessnitz (1946-1985), 44 poèmes

triste pompon

nombre de nuages noirs sombrent ici

ils sont si nombreux et si seuls

que même dans la pénombre

ça ne pourrait pas être plus sombre

qu’en moi en mon club solitaire

et mes pieds et mes mains

ils m’assombrissent en soufflant en souffrance

sur ma table de maquillage un nuage noir

avec une frange flottanttant au vent

nombre de nuages noirs sombrent ici

qu’en souffrance je sombre je suis à l’é3

toi le nuage de mon pompon en berne

Reinhard Priessnitz, 44 poèmes, éditions bilingue,

traduction Alain Jadot, préface Christian Prigent,

NOUS, 2015, p. 89.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : reinhard priessnitz, 44 poèmes, christian prigent, nuage, souffrance, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

16/10/2016

Fabienne Courtade, Papiers retrouvés

Fabienne Courtade mentionne une année, une saison, été 2013 et, plus loin, note un jour, 12 juillet, jour de la mort de Mathieu Bénézet — qui est dans le poème avec une citation (« jouets d’enfant »), fragment dont la source est donnée sur le rabat de la plaquette.

Que reste-t-il quand l’aimé disparaît ? Il écrivait des mots dispersés sur des papiers, mots qui demeurent, à lire, peut-être à rassembler : des « papiers retrouvés », pour lier quelque chose du passé au présent. Rien qui puisse apaiser celle qui les lit, ne vient pour en parler que le vocabulaire du désordre : feu, sang, bruits, mouvements de la vie qui ne cesse, pleurs, chocs, qui l’emporte sur le mot « lumière », très présent.

Quand tout semble aller vers un autre équilibre, avec les roses dans un pot, et non plus des bruits mais le pas d’un passant, toujours revient et s’impose la couleur rouge, celle du sang — sang et rouge, deux mots qui ponctuent le poème. Il ne peut y avoir qu’une paix trompeuse, l’avancée vers la mort continue : « je ramasse une branche d’arbre / je la pose / sur l’étagère / tous les jours elle indique : ta présence / papiers / terre remuée // elle pourrit doucement // depuis le mois de juillet ». La fracture est irrémédiable, et « Les morts ne s’occupent pas des vivants », ces vivants pour qui les choses du monde n’ont pas changé, pas plus que le passage des saisons.

Dans une narration très épurée, sans jamais de pathos, s’esquisse ce qui ne peut se dire, les moments d’une vie que rappellent des objets, des lieux, les moments de l’attente. Persistent aussi les souvenirs de l’été : c’est ce temps de la rencontre, de « la lumière devenue vivante » — elle bondit, en effet —, et de la « lumière / de son regard », mais du passé ne subsistent que des images, et l’« on perd tout ».

Fabienne Courtade, Papiers retrouvés, le phare du cousseix, 2016, 16 p., 7 €.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne courtade, papiers retrouvés | ![]() Facebook |

Facebook |

15/10/2016

Michel de M'Uzan, Le Rire et la Poussière

Les Obèses du royaume

La célébration des fêtes du Couronnement devait avoir lieu à la fin du printemps. Cette date un peu tardive avait été choisie à cause du temps qui, en cette saison, demeurait incertain pendant de longues semaines. Ainsi, au moment des fêtes, le couple royal, règnerait déjà depuis plusieurs mois. Son premier acte légal avait été la promulgation d’un décret qui rétablissait temporairement et dans leur forme ancienne les Services royaux du Couronnement. À ceux-ci incombait l’organisation des principales cérémonies. Pour qu’une tâche aussi lourde eût une chance d’être menée à bien, les employés des Services avaient été nommés par voie de concours, les candidats ayant été choisis parmi les meilleurs fonctionnaires du royaume. D’une manière générale, les femmes avaient remporté les premières places. C’est à elles que revint une part importante du travail : la sélection des sujets qui, plus tard, formerait le Carré des Obèses.

Le terme de Carré des Obèses, qui s’était imposé s vite que le pays entier le connaissait — à vrai dire, c’est à peu près tout ce qu’il connut jamais des préparatifs du Couronnement —, était entendu dans son sens large et désignait à la fois l’ensemble des participants et leur disposition à certains moments de la cérémonie. Le terme avait été proposé par la Reine elle-même ; en reprenant une ancienne dénomination, elle mesurait assez combien elle tenait à la réussite de ce qui allait être le pivot des fêtes.

Michel de M’Uzan, Le Rire et la Poussière, Gallimard, 1962, p. 92-94.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel de m’uzan, le rire et la poussière, obèse, couronnement, fête | ![]() Facebook |

Facebook |

14/10/2016

Paul Klee, Journal, traduction Pierre Klossowski

(1903)

L’idiot en art est en général un très respectable et laborieux individu. Toute une semaine durant il a sué du nombril et des aisselles. Va-t-on le blâmer si, le dimanche, il tient à jouir de l’art qu’il apprécie ? Faudra-t-il qu’il force également au septième jour son cerveau avide de repos ? Et voici maintenant que paraissent des ouvrages proprement inquiétants, ou qui ont pour effet de semer la discorde. Les Russes, par exemple, que tout le monde lit à présent. Ibsen, lui aussi, était certainement un être méchant. (…) Mais autrefois, tout de même, tout allait beaucoup mieux ! L’art était alors beaucoup plus accessible. À présent chacun veut n’être qu’individualité.

Et nous autres, idiots en art ? Ne comptons-nous pour rien ? Et pourtant, c’est nous qui faisons vivre les artistes, nous qui achetons leurs livres et leurs tableaux. Et de surcroît dans notre démocratie ? En avant, citoyens helvétiques, en avant !

Paul Klee, Journal, traduction Pierre Klossowski, Grasset, 1959, p. 147.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul klee, journal, pierre klossowski, art, ironie, idiot | ![]() Facebook |

Facebook |

13/10/2016

Oscarine Bosquet, Histoire de géographie, dans Gare maritime 2016

Je n’ai pas appris la leçon à la fin de la civilisation

européenne en Afrique ou en Amérique

la métamorphose des humanistes en bêtes

brutes pour éliminer les sombres autres

autres comme animaux singes

dinosaures

primitifs comme primates

têtes à extirper des terres

qui revenaient aux blancs

les hommes supérieurs

dont nous toi et moi.

Les fossiles d’ils seraient captivants.

Oscarine Bosquet, "Histoire de géographie", dans Gare Maritime 2016, Maison de la Poésie de Nantes, p. 24.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oscarine bosquet, "histoire de géographie", gare maritime 2016, civilisation, métamorphose, colonisation | ![]() Facebook |

Facebook |

12/10/2016

Jacques Roubaud, Quelque chose noir

Mort réelle et constante

À la lumière, je constatai ton irréalité. elle émettait des monstres et de l’absence.

L’aiguille de ta montre continuait à bouger. dans ta perte du temps je me trouvais tout entier inclus.

C’était le dernier moment où nous serions seuls.

C’était le dernier moment où nous serions.

Le morceau de ciel. désormais m’était dévolu. d’où tu tirais les nuages. et y croire.

Ta chevelure s’était noircie absolument.

Ta bouche s’était fermée absolument.

Tes yeux avaient buté sur la vue.

J’étais entré dans une nuit qui avait un bord. au-delà de laquelle il n’y aurait rien.

Jacques Roubaud, Quelque chose noir, Gallimard, 1986, p. 118.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques rougeaud, quelque chose noir, mort, absence, nuit, rien | ![]() Facebook |

Facebook |

11/10/2016

Jean-Luc Parant, Le Miroir aveugle

Face à nous-mêmes

Nous restons longtemps la même personne parce que nous ne nous voyons pas tout entier. De multiples parties de notre corps nous étant totalement invisibles, l’enfant que nous étions malgré les années qui ont passé, est profondément ancré en nous. C’est très long de changer pour nous-mêmes, surtout que les parties que nous ne voyons pas d nous-mêmes sont celles qui nous permettent d’être reconnus. Ce n’est pas en devenant adulte que nous ne nous reconnaissons plus. Ne nous voyant pas, là où nous sommes reconnaissables, nous ne pourrons jamais ne plus nous reconnaître.

Pourquoi nous verrions-nous là où nous ne nous voyons pas ? Nous nous connaissons sans avoir besoin de nous voir avec nos yeux. Nous savons qui nous sommes, nous ne nous sommes jamais perdus de vue car nous sommes sans cesse face à nous-mêmes.

Jean-Luc Parant, Le Miroir aveugle, Argol, 2016, p. 9-10.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc parant, le miroir aveugle, voir, aveugle, se connaître | ![]() Facebook |

Facebook |

10/10/2016

Camille Flammarion, Dans le ciel et sur la terre

Le nid de rossignols

Dans un modeste petit bois dont les oiseaux me connaissent, j’ai devant moi un nid de rossignols. Quatre petits, nus et tremblants, sont là serrés les uns sur les autres, si pressés qu’on distingue à peine seulement leurs grosses têtes et leurs yeux noirs, plus gros encore. Ils sont éclos d’avant-hier et d’hier, ne voient rien et ne savent pas encore s’il y a des arbres et de la lumière. Ils périraient bien vite s’ils étaient abandonnés. Mais le cœur de leurs jeunes parents bat pour eux d’une tendresse vraiment maternelle. Ils sont là tous les deux, le père et la mère, debout sur les bords du nid, tout auprès l’un de l’autre. Ils penchent leurs becs vers les quatre becs ouverts des petits ; il faut voir avec quelle singulière énergie ceux-ci allongent le cou ! Et le père et la mère, qui ont fait des provisions dans leur gorge, leur versent ainsi depuis plusieurs minutes la première nourriture, le miel et le lait de leur alimentation future.

Camille Flammarion, Dans le ciel et sur la terre, Marpon et Flammarion, 1886, p. 118-119.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille flammarion, dans le ciel et sur la terre, rossignols, nid, oiseaux, nichée | ![]() Facebook |

Facebook |

09/10/2016

Ana Tot, Méca

Méca : ce titre pourrait être une abréviation de mécano et, alors, évoquer un jeu de construction ; ici, une grande partie des 69 textes se construit à partir d’un procédé simple : mots de sens opposés (vide / plein, accepter / refuser, différent / pareil, etc.), expressions courantes qui ouvrent un texte (il faut tenir le coup, ça va aller, ça n’a aucune importance, etc.), exploration de ce qui peut être dit d’une ‘’entrée’’ comme « si j’étais », « je suis bien épaisse », répétitions, énumération de ce qui peut suivre un pronom : « elle est bonne. Elle voit. [etc.] », passage d’un mot (matière) à un autre (histoires), etc. On aurait donc de cette manière des jeux avec les ressources de la langue, des exercices de style qui aboutissent d’ailleurs parfois à des énoncés cocasses : la proposition d’ouverture « tout a une fin », après des considérations sur le rapport entre la fin et le commencement, entraîne : « Tout a une fin, sauf le saucisson ». Mais ce n’est pas si simple.

Dans la page titre, différente de ce qu’on lit sur la couverture, sous méca vient camées ; ce renvoi à un travail minutieux de mise en relief ne contredit pas le sentiment premier de jeu. L’anagramme phonique [mé-ca /ca-mé] oriente cependant dans une autre direction : la lecture ne peut s’arrêter à une signification, ce qui est explicite dans un texte où l’on passe d’un sens à l’autre du mot « langue » ; si « je te mets ma langue dans la bouche. Ce n’est pas la langue du plaisir, ce n’est pas une présence. C’est mécanique. C’est la langue. », d’où : « Alors tu sors de toi. C’est désagréable. Ce n’est pas mécanique. C’est enfin la création de ta langue grâce à la langue mécanique. » Ce qui permet de conclure : « C’est enfin la réaction qui te fait réagir. Tu dis, tu réagis, tu jouis, non [dans la bouche] ». Le jeu existe, certes, mais pour dire une expérience.

Les mots en gras (qui s’accordent ici avec le double sens de « langue »), sont séparés de l’ensemble ; simples ou multiples, ils forment une sorte de synthèse à l’issue de chaque texte : à partir de leur réunion dans une table des matières, on esquisse sans trop de peine une vision peu avenante des choses du monde. Sont en effet récurrents des mots reçus avec un sens négatif à des degrés variables : « tout allait rien, rumination, ça-n’a-aucune-importance est, n’arrive pas, rien, basta, choquer, lasse, tout ce sang », le beckettien « pour en finir avec » et le dernier mot du livre, l’impératif « crève ».

Cette invitation à crever dans le texte final est faite non seulement à tous ceux qui, socialement, ont un rôle particulier (les artistes, les poètes), mais à l’humanité bien portante dans son ensemble et aux animaux qui l’accompagnent (chiens, chats) ; toujours dans le jeu des oppositions, à « crever » répond « vivre », qui inclut les rejetés de notre société où tout doit être propre, transparent, sans aspérités : « les vieillards inutiles, les hommes sans génie, les beautés sans Beauté, les choses sans Vérité, les vérités sans Machin-Chose, les fourmis, les microbes, les imbéciles et les incultes. [etc.] ». Opposition exprimée avec humour — il faudrait tout citer —, mais facile, qu’on peut estimer simpliste, et Ana Tot ne l’ignore pas : si la double proposition (crever /vivre) apparaît être un programme, somme toute assez commun, que ce programme lui-même disparaisse ! Que reste-t-il ? « [crève] ». Et peut-être que ce dernier mot du livre sur l’inanité des choses de la vie, renvoie au premier texte.

La phrase d’ouverture, « les choses ne sont pas comme elles sont », prend à rebours la proposition d’Aristote, si souvent commentée : « Le commencement de toutes les sciences, c’est l’étonnement de ce que les choses sont comme elles sont. ». Ana Tot laisse de côté le premier membre de la phrase et, de manière virtuose, semble démonter la proposition en jouant sur « comme elles sont » et en introduisant deux termes (cravates, chaussettes) et non un (choses), ce qui donne à l’issue du raisonnement : « si je te dis justement que tes cravates sont comme des chaussettes c’est que tes cravates sont [comme elles ne sont pas]. Ce n’est pas tant la réflexion philosophique qui est mise à l’épreuve que la lecture sans réflexion.

Par ailleurs, Ana Tot avance à différents endroits de Méca des propositions qui, réunies, interrogent une vision du monde. Ainsi, du statut du ‘’je’’, donc de l’humaine condition : partant de « nous ne créons rien », elle aboutit à « Nous sommes le poids d’un passé qui contient présent et avenir. […] Tout est passé, joué, donné, produit. » S’interrogeant sur ce qui peut être cherché par chacun de nous, qui manquerait, la narratrice affirme « personne, moi pas davantage qu’un autre, ne manque à quoi que ce soit » — ce qui ne peut en effet être discuté et conduit à conclure que « c’est rien qui manque », donc on ne peut que chercher rien… Etc.

Ces considérations importent, mais ne sont pas ce qui retient d’abord. Le lecteur est plus immédiatement sensible au fait d’être emporté dans un labyrinthe de mots et d’être contraint de relire pour saisir le fonctionnement d’une rhétorique souvent subtile. Emporté aussi dans la jubilation d’une écriture qui joue sans cesse avec la syntaxe ou, parfois, avec des consonances en série : « Breloques, bibelots, babioles ! mes bibles, mes bribes, mes billes ! Mes mots, mes mottes, mes montres… » Et séduit par un lyrisme discret, quand la narratrice, à plusieurs endroits, se dédouble, alors « L’une repose sur le lit de mes jours. L’autre s’enflamme / [sur le bord de mes nuits] ».On relit plusieurs fois ce petit livre foisonnant de vie et l’on remercie Le Cadran ligné de l’avoir publié.

Ana Tot, Méca, Le Cadran ligné, 2016, 72 p., 13 €.

Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 21 septembre 2016.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ana tot, mica, anagramme, rhétorique, jeu de mots | ![]() Facebook |

Facebook |

08/10/2016

Thomas de Quincey, Les derniers jours d'Emmanuel Kant

Je tiens pour acquis que toutes les personnes instruites admettront qu’elles portent un certain intérêt à l’histoire personnelle d’Emmanuel Kant, même si leurs goûts ou les circonstances ne leur ont guère donné l’occasion de connaître l’histoire des idées philosophiques de Kant. Un grand homme, fût-ce dans un domaine impopulaire, doit toujours susciter une large curiosité. Imaginer qu’un lecteur considère Kant avec une indifférence absolue ; c’est l’imaginer absolument dépourvu de penchants intellectuels ; donc, même si en réalité il se trouvait qu’il ne portât aucun intérêt à Kant, la courtoisie exigerait pourtant qu’on affectât de présumer le contraire. En vertu de ce principe je ne présente pas d’excuses à un quelconque lecteur, philosophe ou non, Goth ou Vandale, Hun ou Sarrazin, auquel j’impose une brève esquisse de la vie et des habitudes familières de Kant, fondée sur le témoignage de ses amis et de ses élèves. Il vrai que, sans que le public manque d’ouverture d’esprit, les œuvres de Kant ne bénéficient pas dans notre pays de tout l’intérêt suscité par son nom ; phénomène que l’on peut attribuer à trois causes : d’abord, la langue dans laquelle ses œuvres sont écrites ; deuxièmement la prétendue obscurité de la philosophie qu’elles exposent, obscurité soit intrinsèque, soit due à la manière particulière dont use Kant pour la formuler ; troisièmement, l’impopularité de toute philosophie spéculative, quelle qu’elle soit, et de quelque manière qu’elle soit traitée, dans un pays où les structures et les tendances de la société imposent à toutes les activités de la nation une orientation presque exclusivement pratique.

Thomas de Quincey, Les derniers jours d’Emmanuel Kant, traduction Sylvère Monod, dans Th de Q, Œuvres, Pléiade / Gallimard, 2011, p. 1339-1341.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas de quincey, les derniers jours d’emmanuel kant, philosophie, obscurité, pratique | ![]() Facebook |

Facebook |

07/10/2016

Pierre Chappuis, Comme un léger sommeil

Murets de pierres sèches :

plaies anciennes,

enflures, renflements moindres.

Aujourd’hui encore.

Pièce à pièce,

de pâture à pâture,

réassemblage du Même ;

silence au silence cousu.

(affleurements, 2)

Pierre Chappuis, Comme un léger sommeil,

Corti, 2009, p. 70.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, comme un léger sommeil, mur, même, silence | ![]() Facebook |

Facebook |

06/10/2016

Henri Michaux, Passages

Notes au lieu d’actes

On vit souvent quelques-unes des premières années d ea vie dans le non-événement. Puis avec tel ou tel événement on commence à prendre contact . Le fatal engrenage chez les uns et les autres diversement déclenché, il se fait alors parallèlement une pente en soi pour l’événement, pour encore de l’événement, pour toujours plus d’événements, pour sans fin de l’événement. Certains pourtant, dupes jusqu’au bout, croient encore être pour l’avènement du non-événement.

Actualité : incessamment des chiens parcourent les steppes à loups pour en faire des chiens.

La souricière du langage est telle que, quoi qu’on fasse, on ne prend guère que des souris qui ont déjà été prises précédemment : les mots parlent d’eux-mêmes.

Après la grandeur, tôt ou tard l’emballage.

Henri Michaux, Passages, dans Œuvres complètes, II, édition R. Bellour, avec Ysé Tran, Pléiade / Gallimard, 2001, p. 383, 384, 385, 385.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Michaux Henri | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri michaud, notes au lieu d'actes, passages, chien, événement, langage | ![]() Facebook |

Facebook |

05/10/2016

Pierre Bonnard, Observations sur la peinture

Si c’est harmonieux ce sera vrai — couleur, perspective, etc. Nous copions les lois de notre vision — non les objets.

Tout l’effet pictural doit être donné par des équivalents de dessin. Avant de mettre une coloration, il faut voir les choses une fois, ou les voir mille.

La peinture ou la transcription des aventures du nerf optique.

Dans l’exécution pas de perfectionnements. Il n’y a que des bouleversements.

Le modèle qu’on a sous les yeux et le modèle qu’on a dans la tête

Pierre Bonnard, Observations sur la peinture, L’Atelier contemporain, 2015, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre bonnard, observations sur la peinture, couleur, vision, objet, modèle | ![]() Facebook |

Facebook |

04/10/2016

Carol Ann Duffy, Valentine

Valentine

Non une rose rouge ou un cœur de satin

Je te donne un oignon.

Une lune enveloppée dans du papier Kraft.

Il promet la lumière

comme l’amour délicatement déshabillé.

Tiens.

Comme un-e amant-e tu seras

Aveuglé-e par les larmes

Il fera de ton reflet

Une photo floutée de chagrin.

J’essaie d’être juste.

Ni jolie carte ni baisers postés.

Je te donne un oignon.

Son baiser sauvage tiendra à tes lèvres

fidèle et possessif

comme nous le sommes,

pour autant que nous sommes.

Prends-le.

Ses rondelles platine te feront une alliance miniature,

si tu veux.

Fatal

son parfum s’accrochera à tes doigts,

à ton couteau.

Carol Ann Duffy, traduit par Nathalie Koble, dans

- K., Drôles de Valentines, Héros-Limite, 2016, p. 150.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carol ann duffy, valentine, oignon, rose rouge, amant, baiser, parfum | ![]() Facebook |

Facebook |