07/12/2016

Jean Genet, Un chant d'amour

Un chant d’amour

Berger descends du ciel où dorment tes brebis !

(Au chevet d’un berger bel Hiver je te livre)

Sous mon haleine encor si ton sexe est de givre

Aurore le défait de ce fragile habit.

Est-il question d’aimer au lever du soleil ?

Leurs chants dorment encor dans le gosier des pâtres.

Écartons nos rideaux sur ce décor de marbre ;

Ton visage ahuri saupoudré de sommeil.

Ô ta grâce m’accable et je tourne de l’œil

Beau navire habillé pour la noce des Îles

Et du soir. Haute vergue ! Insulte difficile

Ô mon continent noir ma robe de grand deuil !

[…]

Jean Genet, Le condamné à mort, l’enfant criminel,

[…], L’Arbalète, 1966, p. 81.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, un chant d'amour, berger, aube, visage, noce | ![]() Facebook |

Facebook |

06/12/2016

Georges Bataille, Poèmes

ma folie et ma peur

ont de grands yeux morts

la fixité de la fièvre

ce qui regarde dans ces yeux

est le néant de l’univers

nos yeux sont d’aveugles ciels

dans mon impénétrable nuit

est l’impossible criant

tout s’effondre

Georges Bataille, Poèmes, dans

Œuvres complètes, IV, Gallimard,

1971, p. 16.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges bataille, folie, fièvre, peur, néant, nuit | ![]() Facebook |

Facebook |

05/12/2016

Hilde Domin, Vingt-trois poèmes

Cauchemar

Je dois me séparer de moi,

On m’emmène

loin de moi.

Je tends les mains

vers moi,

je tourne au coin de la rue

et m’abandonne, moi qu’on emmène

en tenue de prisonnier.

Quatre rues plus tard revient la même rue

pour qui tourne au coin de la rue

plus loin là-bas la même rue.

Mais alors je serai loin,

emmenée au loin,

moi qui tends les bras

vers moi qui tourne au coin de la rue.

Hilde Domin, Vingt-trois poèmes, traduction

Marion Graf, la revue de belles-lettres, 2010, 1-2, 193.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hilde domain, cauchemar, marion grad, séparation, abandon rue | ![]() Facebook |

Facebook |

04/12/2016

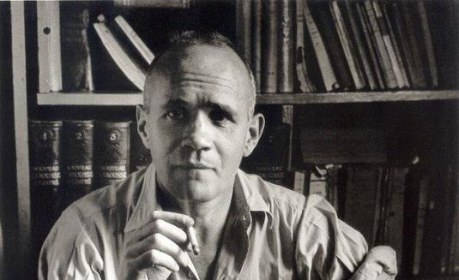

Jean Bollack, Au jour le jour

En hommage à Jean Bollack (15 mars 1923-4 décembre 2012)

10 avril 2010

Nazis

X 2011, 8. VI. 2007

Beaucoup d’allemands devaient se dire au cours de la guerre, ou avant, que l’aventure nazie n’allait pas durer. S’ils n’ont pas pensé aux conséquences, c’est que la plupart, sinon tous, préféraient y croire, et profiter pour eux-mêmes de ce qu’ils considéraient encore comme un avantage et une promotion. L’ascension était plus personnelle et existentielle que sociale ou politique. Les dirigeants savaient la susciter.

Poésie

X 740

Les poèmes sont une seule lutte, requérant le droit à la différence ; tous les poètes sont « juifs » ; ils sont juifs positivement par l’indépendance, à savoir la non-appartenance. Ils revendiquent la liberté à l’endroit de toutes les traditions religieuses. Il y aurait comme une religion de la non-appartenance qui s’exprime le plus fortement dans le domaine de la grande poésie allemande.

Jean Bollack, Au jour le jour, PUF, 2013, p. 609 et 763.

© Photo Tristan Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean bollack, au jour le jour, nazi, savoir, poésie, juif, appartenance | ![]() Facebook |

Facebook |

03/12/2016

Antoine Emaz, Limite

24.10.2013

I

les mots

dans la masse de nuit

fondus absorbés perdus

retournés à l’encre

en rester là

serrer ce qui reste

pas plus avant

ce soir

la nuit gagne

II

les mains lâchent

ce sera

chiens de faïence

jusqu’à l’aube

on n’ira pas plus loin

nuit saturée

on entend son rire fou

écrasé

elle pouffe

s’étouffe de mots

gavée

ou bien c’est le vent

mais décidément

cette partie-là

est perdue

Antoine Emaz, Limite,

Tarabuste, 2016, p. 101-102.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, limite, mot, nuit, vent | ![]() Facebook |

Facebook |

02/12/2016

Ilse Aichinger, Josefstadt

Josefstadt

École de l’après-midi, asile des aveugles, une pièce de monnaie perdue sur la place silencieuse. Je suis invitée ici : aujourd’hui à quatre heures. Il suffisait que j’arrive un peu en retard, il n’y aurait plus rien ici qu’au loin les murs des hôpitaux, des prisons, des corbeaux dans le ciel gris.

Où seraient alors les clôtures plus basses, la fumée plus clémente, et moi-même, où serais-je ? Celui qui a ramassé la pièce de monnaie nous a-t-il recueillie avec ?

Ilse Aichinger, Courts-circuits, traduction Marion Graf, dans la revue de belles-lettres, 2014, 1, p. 114.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ils aichinger, josefstadt, école, pièce de monnaie, perte, recueillir | ![]() Facebook |

Facebook |

01/12/2016

Baudelaire, Les fenêtres

Les fenêtres

Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n’est pas d’objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu’une fenêtre éclairée d’une chandelle. Ce qu’on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir et lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie.

Par delà des vagues de toits, j’aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose, et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j’ai refait l’histoire de cette femme, ou plutôt sa légende, et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant.

Si c’eût été un pauvre vieux homme, j’aurais refait la sienne tout aussi aisément.

Et je me couche, fier d’avoir vécu et souffert dans d’autres que moi-même.

Peut-être me direz-vous « Es-tu sûr que cette légende soit la vraie ? » Qu’importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, elle m’a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis.

Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris, dans Œuvres complètes, édition Yves Le Dantec, Pléiade / Gallimard, 1961, p. 288.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : baudelaire, les fenêtres, le spleen de paris, mystère, pauvreté, légende, réalité, rêve | ![]() Facebook |

Facebook |

30/11/2016

Jacques Lèbre, L'immensité du ciel

Visages

Quelles peaux laissons-nous derrière nous

qui gardent encore notre forme exacte

en des époques révolues

dans une ressemblance un peu décalée ?

À dix-sept ans de distance dans le temps

et à cent cinquante kilomètres de distance

quelque chose d’un moment ricoche sur l’autre.

Visages, pourquoi remontez-vous parfois

du fond de toutes les années mortes ?

Est-ce la vie qui de nouveau vous décompose

quand le présent ne décèle jamais la cause

de votre soudaine et troublante apparition ?

Jacques Lèbre, L’immensité du ciel, La Nouvelle

Escampette, 2016, p. 21.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques lèbre, l'immensité du ciel, visage, ressemblance, peau, souvenir, apparition | ![]() Facebook |

Facebook |

29/11/2016

Au bord du lac (Londres, Regent Park)

© Photos Chantal Tanet, novembre 2016

| Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : au bord du lac (londres, regent park), photos chantal tant | ![]() Facebook |

Facebook |

28/11/2016

Jean Tortel, Relations

« La grande plaine est blanche, immobile et sans voix. »

(Guy de Maupassant)

Pour le redire ? Grande plaine

(Et nul coup de feu).

Sans soleil et sans ombre.

Une.

Je suis absent. Nul n’appelle personne.

J’ouvre indument cette blancheur

Immobile en son ordre

Et sans voix.

Qu’elle parle : c’est moi

Qui l’oblige à passer

De son ordre à quelque autre.

Et de quel droit le mien ?

Jean Tortel, Relations, Gallimard, 1968, p. 84.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tortel, relations, plaine, maupassant, absence, voix, ordre | ![]() Facebook |

Facebook |

27/11/2016

Pascal Quignard, Les désarçonnés

On appelle fonctionnaires les hommes qui remplissent toutes les fonctions qui contribuent au fonctionnement de l’État. Les fonctionnaires sont les hommes grâce auxquels l’État fonctionne en l’état. Le mot français « état » a ici le sens latin de status tel qu’il se voit dans l’expression –statu quo-. Mais la formule latine entièrement développée de statu quo, qui semble si spatiale, si bornée de frontières, si entourée de gardes-frontières, de police montée, de douaniers, est à a la vérité intégralement temporelle : statu quo ante. Les fonctionnaires ont pour charge de faire fonctionner l’état de ce qui est en sorte que ce qui sera « après » soit comme ce qui était « avant ».

Pascal Quignard, Les désarçonnés, Grasset, 2012, p. 114-115.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal guignard, les désarçonnés, fonctionnaire, état, latin | ![]() Facebook |

Facebook |

26/11/2016

Claude Dourguin, Points de feu

Nos sociétés ont fait des choix idéologiques, plus nombreux que jamais ceux que Nietzsche appelle « les philistins de la culture » — s’entend ceux qui aiment l’art pour son divertissement et/ou l’idée qu’ils se font d’appartenir à une élite.

L’auteur c’est d’abord, l’étymologie nous le rappelle avec bonheur, celui qui accroît. Certainement pas celui qui « crée » — on se demande d’ailleurs comment et par quelle opération du Saint-Esprit, comme il se disait naguère de manière, heureusement irrévérencieuse. Cette imposture (pleine de prétention) qui nous rebat les oreilles avec les « créateurs » de tous poils est devenue insupportable tant elle prévaut partout.

L’exigence d’une tâche.

Virginia Woolf également dénonçait le « I, I, I », la permanence du sujet, du moi dans l’écrit.

L’impression, parfois, que l’on est parmi les derniers à regarder encore les étoiles du ciel, à se satisfaire de cette contemplation, de ces moments, de leur silence.

Claude Dourguin, Points de feu, Corti, 2016, p. 131, 141-142, 153, 155, 157.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, points de feu, société, culture, auteur, imposture, sujet, étoile | ![]() Facebook |

Facebook |

25/11/2016

Samuel Beckett, Les Os d'Écho et autres précipités

Le Vautour

traînant sa faim à travers le ciel

de mon crâne coquille de ciel et de terre

il s’abat sur ceux qui gisent mais qui bientôt

devront reprendre debout le cours de leur vie

leurré par une chair inutile

tant que faim terre ni ciel ne sont devenus charognes

Samuel Beckett, Les Os d’Écho [1935] et autres précipités,

traduit et présenté par Édith Fournier, Les éditions

de Minuit, 2002, p. 17.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, les os d'écho, vautour, crâne, faim | ![]() Facebook |

Facebook |

24/11/2016

Chateaubriand, Mémoires d'Outre-Tombe

Cimetière de Saint-Christophe

Venise, septembre 1813

À l’orée du cimetière, vers le Levant, on voit les sépultures des Grecs schismatiques et celles des protestants ; elles sont séparées entre elles par un mur, et séparées encore des inhumations catholiques par un autre mur : tristes dissentiments dont la mémoire se perpétue dans l’asile où finissent toutes querelles. Attenant au cimetière grec est un autre retranchement qui protège un trou où l’on jette aux limbes les enfants morts-nés. Heureuses créatures ! vous avez passé de la nuit des entrailles maternelles à l’éternelle nuit, sans avoir traversé la lumière ! Auprès de ce trou gisent des ossements bêchés dans le sol comme des racines, à mesure que l’on défriche des tombes nouvelles : les uns, les plus anciens, sont blancs et secs ; les autres, récemment déterrés, sont jaunes et humides. Des lézards courent parmi ces débris, se glissent entre les dents, à travers les yeux et les narines, sortent par la bouche et les oreilles des têtes, leurs demeures ou leurs nids.

François-René de Chateaubriand, Mémoires d’Outre-Tombe, Quarto Gallimard, Tome 2, 1997, p. 2778-2779.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chateaubriand, mémoires d'outre-tombe, cimetière, tome, grec, protestant, lézard | ![]() Facebook |

Facebook |

23/11/2016

Che-Tô (fin du sème siècle)

Nulle part je n’habite.

Je couche dans l’Absolu,

Je grimpe au Nirvâna :

Au temple du bois d’encens,

je joue.

Le plus souvent, je fais sans faire.

Fortune et renom ? Bulles d’illusion.

Si même l’océan se couvrait de mûriers,

Nos esprits ne sauraient se rencontrer.

Che-Tô [fin du vie siècle, dans La Montagne

Vide, Anthologie de la poésie chinoise, IIIe-XIe s.,

traduction P. Carré et Z. Bianu, Albin Michel,

1987, p. 52.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : che-tô, poésie chinoise, illusion | ![]() Facebook |

Facebook |