22/08/2014

H[ilda] D[oolittle] Trilogie

Hommage aux anges

[1]

Hermès Trismégiste

est le patron des alchimistes ;

sa province est la pensée,

inventive, rusée et curieuse ;

son métal est le vif-argent,

ses clients, orateurs, voleurs et poètes ;

vole doc, ô orateur,

pille, ô poète,

prends ce que la vieille-église

trouva dans la tombe de Mithra,

bougie et écriture et cloche,

prends ce sur quoi la nouvelle-église a craché

et qu'elle a détruit et cassé ;

ramasse les fragments de verre brisé

et de ton feu et de ton haleine,

fais fondre et intègre ;

ré-invoque, re-crée

l'opale, l'onyx, l'obsidienne,

à présent éparpillés en tessons

que foulent les humains.

[II]

Tes murs ne tombent pas, dit-il,

parce que tes murs sont de jaspe ;

mais pas carrée, ai-je pensé,

une autre forme (octaèdre ?)

glissa à la place

réservée par règle et rite

pour les douze fondements,

pour le verre tréluisant,

car elle n'a que faire du soleil

ni de la lune pour luire ;

car la vision comme nous la voyons

ou l'avons vue ou l'avons imaginée

ou autrefois invoquée

ou conjurée ou l'avions conjurée

par un autre a été usurpée ;

j'ai vu la forme

qui aurait pu être de jaspe,

mais elle n'était pas carrée.

H[ilda] D[oolittle] Trilogie, traduit par Bernard

Hoepffner, éditions Corti, 2011, p. 57-58

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : h[ilda] d[oolittle] trilogie, hermès, mithra, destruction, jaspe, vision | ![]() Facebook |

Facebook |

21/08/2014

Édith Azam, Jean-Christophe Bellevaux, Bel échec

les mains se referment

étreignent le vide

voudraient le saisir

l'empoigner pour de bon

en briser la frontière mais...

on ne le sait que trop :

le vide

n'épargne personne

c'est à peine c'est-à-dire

si la peine si le dire

si les roses et les choses

tout s'emmêle et se noue :

les battements du cœur et les mots indigents,

tout va, la pluie, l'absence, tout va bien

tout va bien

tout s'en va

tout est perdu :

très bien...

mais que l'échec au moins

on le tente au plus juste

oui

que l'échec humain soit :

notre plus bel échec.

Édith Azam, Jean-Christophe Bellevaux, Bel échec, images d'Élice Meng, Dernier Télégramme, 2014, p. 25.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, jean-christophe bellevaux, bel échec, vide, peine, mot, échec | ![]() Facebook |

Facebook |

20/08/2014

Louis Aragon, La Grande Gaîté [1929]

Le paradis terrestre

Le collectionneur de bouteilles à lait

Descend chaque jour à la cave

Il halète à la

Onzième marche de l’escalier

Et tandis qu’il disparaît dans l’entonnoir noir

Son imagination se monte se monte

Kirikiki ah la voilà

La folie avec ses tempêtes

Tonneaux tonneaux les belles bouteilles

Elles sont blanches comme les seins vous savez

Vers la gorge

Où le couteau aime les très jeunes filles

Il y a des hommes dans les restaurants

Et dans les pâtisseries

Ils regardent les consommatrices et leur repas

Froidit leur chocolat

Ils aiment les voir prendre un sorbet

Ça c’est pour eux comme pour d’autres

La forêt féérique où les apparitions du soir

Se jouent et chantent

Mais quand par surcroît de délices une voilette

Sur la crème ou la glace met son château de transparence

On peut voir soudainement pâlir et rougir

Le spectateur aux dents serrées

Des exemples comme ceux-là la rue en

Est pleine

Les cafés les autobus

Le monde est heureux voyez-vous

Louis Aragon, La Grande Gaîté [1929], dans Œuvres poétiques complètes, tome I, préface de Jean Ristat, édition publiée sous la direction d’Olivier Barbarant, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2007, p. 435.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis aragon, la grande gaîté, le paradis terrestre, restaurant, femme | ![]() Facebook |

Facebook |

19/08/2014

Christiane Veschambre, Fente de l’amour

au chemin creux

glaise et pierres

demeure

ma demeurée

m’attend

— pas moi

mais celle que la mort lavera

l’amour cherche

une chambre en nous

déambule dans nos appartements meublés

parfois

se fait notre hôte

dans la pièce insoupçonnée mise à jour par le rêve

creuse

entre glaise et pierres

un espace pour mon amour

n’ai que lui

pour osciller

comme la tige à l’avant de l’aube

au respir de l’amour

— la vaste bête

qui tient contre elle

embrassée

la demeurée du chemin creux

Christiane Veschambre, Fente de l’amour, illustrations de

Madlen Herrström, éditions Odile Fix (Bélinay, 15430

Paulhac), 2011, n.p.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christiane veschambre, fente de l’amour, chemin, mort, amour | ![]() Facebook |

Facebook |

18/08/2014

Jacques Dupin, Chansons troglodytes, Gravir

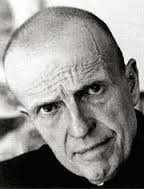

Francis Bacon, Portrait of Jacques Dupin, 1990

Ta nuque, plus bas que la pierre,

Ton corps plus nu

Que cette table de granit…

Sans le tonnerre d’un seul de tes cils,

Serais-tu devenue la même

Lisse et insaisissable ennemie

Dans la poussière de la route

Et la mémoire du glacier ?

Amours anfractueuses, revenez,

Déchirez le corps clairvoyant.

Jacques Dupin, Gravir, Gallimard, 1963, p. 94.

Romance aveugle

Je me suis perdu dans le bois

dans la voix d’une étrangère

scabreuse et cassée comme si

une aiguille perçant la langue

habitait le cri perdu

coupe claire des images

musique en dessous déchirée

dans un emmêlement de sources

et de ronces tronçonnées

comme si j’étais sans voix

c’en est fait de la rivière

c’en est fini du sous-bois

les images sont recluses

sur le point de se détruire

avant de regagner sans hâte

la sauvagerie de la gorge

et les précipices du ciel

le caméléon nuptial

se détache de la question

c’en est fini de la rivière

c’en est fait de la chanson

l’écriture se désagrège

éclipse des feuilles d’angle

le rapt et le creusement

dont s’allège sur la langue

la profanation circulaire

d’un bond de bête blessée

la romance aveugle crie loin

que saisir d’elle à fleur de cendre

et dans l’approche de la peau

et qui le pourrait au bord

de l’horreur indifférenciée

[…]

Jacques Dupin, Chansons troglodytes, Fata Morgana, 1989, p. 21-23.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dupin Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques dupin, chansons troglodytes, gravir, bacon, corps, mémoire, voix, chanson | ![]() Facebook |

Facebook |

17/08/2014

Johannes Bobrowski, Terre d’ombres fleuves

Le mont des Juifs

Voyage d’araignée,

blanc, la terre se répandait en poussière

de sable rougeâtre — forêt,

comme chevelure de tresses, cri d’animal,

lui heurtait la joue, herbe

piquait ses tempes.

Tard, lorsque le grand duc, bruissement

de cent nuits, traversait

le sommeil des genêts,

il se levait dans le hallier frémissant

des grillons pour voir un

blême chemin de lune qui montait

dans l’entrelacs des racines.

Il regardait par-delà le marécage.

Abrupt, indistinct, un reflet de lumière

le frôlait de son vol, le temps de ce

battement de cœur une sauvage

empaumure émergea des ténèbres,

hérissée, tête larmoyante.

Pressé entre les mains

le temps, non nommé : les essaims

qui, jaunes, suivaient

Curragh, nuées grondantes

au-dessus du lac, les abeilles

suivaient le pieux père,

il remuait les rames, il disait :

Je serai un mort dans la verte vallée.

Der Judenberg

Spinnenreise

weiß, mit rötlichem Sand

stäubte die Erde — Wald,

flechtenhaarig, Tierschrei,

stieß um die Wange ihm, Gras

stach seine Schläfe.

Spät, wenn der Uhu, Sausen

aus hundert Nächten, umherstrich

durch den Schlaf der Geniste,

hob er sich in der Grillen

Schwirrgesträuch, einen fahlen

Mondweg zu sehn, der heraufkam

an die seufzende Eiche, die Greisin, in ihrem

Wurzelgeflecht verging.

Über das Bruch sah er hin.

Jäh, undeutbar, Lichtschein

flog vorüber, diesen

Herzschlag lang ragte wüstes

Schaufelgeweih aus der Finsternis,

zottig, ein tränendes Haupt.

Unter die Hände gepreßt

Zet, unbenannt: die Schwärme,

gelb, die dem Curragh

folgten, tönende Wolken

über der See, die Bienen

folgten dem frommen Vater,

er rührte die Ruder, et sagte :

Ich werde tot sein im grünen Tal.

Johannes Bobrowski, Terre d’ombres fleuves,

traduit de l’allemand par Jean-Claude Schneider,

Atelier La Feugraie, 2005, p. 84-87.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : johannes bobrowski, terre d’ombres fleuves, le mont des juifs, grand duc, lune, lumière | ![]() Facebook |

Facebook |

16/08/2014

Romain Fustier, Mon contre toi

ma petite voleuse d'oreiller dont le visage reposé. dans une course-poursuite immobile. une traque silencieuse dans les nuages de ses songes. et je pars à sa recherche tandis qu'elle dort allongée devant moi. souffle calme. bouche phylactère. un message suspendu entre les lèvres. mon oreiller sous le visage. ma petite voleuse dort. s'arrêtant dans les bars de carrefour où l'on joue de la guitare la nuit. fonçant sue la fédérale dans une voiture de location. et je me lance à ses trousses. écartant les nuages de ses songes tandis qu'elle dort étendue devant moi. un vent du sud s'échappe de ses lèvres où je me glisse dans la bulle de son visage. ma petite voleuse d'oreiller dort et je deviens complice de sa fuite.

Romain Fustier, Mon contre toi, éditons de l'Atlantique, 2012, p. 48.

Romain Fustier anime avec Amandine Marembert la revue et les éditions Contre-Allées.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : romain fustier, mon contre toi, nuit, sommeil, voleuse, rêve, tendresse | ![]() Facebook |

Facebook |

15/08/2014

Michel Leiris, Le ruban au cou d'Olympia

Qu'est-ce que, pratiquement, je poursuis ?

— La combinaison de mots, phrases, séquences, etc., que je sis seul à pouvoir bricoler et qui — dans ma vie pareille à toute autre, à une île où les conditions d'existence ne cessent d'empirer — serait mon vade-mecum de naufragé, me tenant lieu de tout ce qui permet à Robinson de subsister : caisse d'outils, Bible, voire Vendredi (si je dois finir dans une solitude à laquelle je n'aurai pas le cœur d'apporter le catégorique remède).

— Ou plutôt ce qui me fascine, c'est moins le résultat, et le secours qu'en principe j'en attends, que ce bricolage même dont le but affiché n'est tout compte fait qu'un prétexte. Au point exact où les choses en sont au-dedans comme au-dehors de moi, quoi d'autre que ce hobby pourrait m'empêcher de devenir un Robinson qui, travaux nourriciers expédiés, ne ferait plus que se glisser vers le sommeil, sans même regarder la mer ?

Michel Leiris, Le ruban au cou d'Olympia, Gallimard, 1981, p. 195.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

14/08/2014

Ivar Ch’Vavar, Travail du poème

Le réel n’est pas ce que je vois, parce que je ne vois pas ce qui est là (pourtant bien là). Je ne vois rien du tout de ce qui est là. — Ce que j’appelle l’effet de réel, c’est quand je vois ce qui est là. Cela m’arrive. — Soit dans la "réalité" (immédiatement), soit dans une œuvre, par exemple en écoutant un morceau de musique, regardant un tableau ou un film, lisant un poème ou une page de roman. — Je n’ai jamais pu admettre qu’une œuvre soit moins "réelle" que la "réalité". On appelle souvent poésie l’œuvre où se produit un effet de réel : qui fait qu’on accède au réel, une sorte d’"illumination" ou je ne sais pas quoi qui fait qu’on voit, et que soi-même on devient réel, on est, on ne souffre plus du "trop peu de réalité", et c’est l’harmonie des Navahos ou la vie unitive des bouddhistes : le réel… On peut appeler poésie l’acte créateur qui constitue cette œuvre et donne à travers elle accès au réel… Souvent faut-il l’intercession d’un créateur pour voir ce qui est.

Les peupliers de Monet sont là et les vieux souliers de Van Gogh, les rochers de Cézanne, on apprend à voir en regardant ces tableaux ; et la musique de Bach, de Nielsen ou de Schnittke, on apprend à entendre la musique du monde. Le monde est là et un talus de Rimbaud est là, un ciel de Pierre Jean Jouve ; et Thomas Hardy ou Bernanos, Dostoïevski nous montrent des hommes et des femmes réels, et quand on lit Soleil hopi de Talayesa il y a des parois rocheuses qui sont là vraiment, présentes verticalement. — L’art n’a pas d’autre message. Ou s’il en a d’autres, ils n’appartiennent pas au même plan (plan du réel), le seul message de l’art, c’est que le réel est là, qu’il faut seulement tomber de le voir, comme qui dirait, et on est dans l’harmonie, ou l’acuité ou l’évidence, je ne sais pas comment vous appelleriez ça.

Ivar Ch’Vavar, Travail du poème, Préface de Laurent Albarracin, édition des Vanneaux, 2011, p. 121.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ivar ch’vavar, travail du poème, art, réel, harmonie | ![]() Facebook |

Facebook |

13/08/2014

Jacques Roubaud, Les Animaux de tout le monde / de personne

Grive musicienne

La grive

Quand s’achève le mois d’octobre

quand les vendanges sont passées

quand les vignes rouges blessées

par l’automne saignent sombres

quand les cyprès aux noires ombres

en haut des collines dressés

luttent contre les vents pressés

on voit la petite grive sobre

s’asseoir dans la vigne sous les feuilles

avec son panier à raisins

de son bec expert elle cueille

muscat, grenaches, grain à grain

elle en goûte tant qu’elle roule

dans la poussière, heureuse et saoule.

Jacques Roubaud, Les Animaux de tout le monde, Seghers, 1990 [éditions Ramsay, 1983], p. 52.

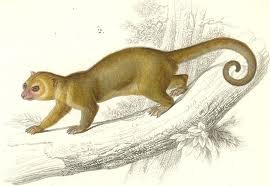

Kinkajou Poto Flavus

Le Kinkajou Potto

Alexandre von Humboldt

Possédait un Kinkajou

Il l’aimait son Potto, son pote

Il l’embrassait sur les joues.

Et le Kinkajou passait

Douce, extensive, sa langue

Sur la barbe bien brossée

Du savant en toutes langues.

Il faudrait se lever tôt

Pour trouver plus insolite

Que l’amour du grand linguiste

Pour son Kinkajou Potto.

Alexandre avait, dit-on,

Ô merveille naturelle

Deux coqs de roche femelles

Joyaux de sa collection.

Or un jour le Kinkajou

Recevut un télégramme

Qui venait de la Louisiane

Où pousse le bel acajou.

C’était de sa vieille mère :

« Faut qu’tu revienn’zaussitôt

Suite décès à ton père

Rois des Kinkajous Pottos. »

Alexandre n’était pas là

Et le Kinkajou (c’est moche !)

Tua les poulettes de roche

Et partant les emporta.

Le sens de cette aventure

C’est que le Kinkajou n’est

Pas un ours. Un ours n’aurait

Jamais pris la précaution

D’emporter des provisions

Ce n’est pas dans sa nature.

Jacques Roubaud, Les Animaux de personne, Seghers, 1991, p. 50-51.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, les animaux de tout le monde de personne, humour, grive, kinkajou, rime | ![]() Facebook |

Facebook |

12/08/2014

André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Carnets 1949-1955

André du Bouchet par Giacometti

Rhétorique : dépouillés de la rhétorique, on ne se bat plus que les poings nus. (Ferblanterie des mythologies, armurerie comique et naturelle, etc.) On finissait par ne plus entendre que le choc des armures. Nous sommes aujourd’hui au point si intéressant, si vif, de nous reconstituer une coquille.

Dire : pourquoi est-ce que j’écris, ou veux écrire — pas exactement pour le plaisir, ou combler les trous du temps — ou précisément pour cela — l’oisiveté finit par se contre dire et donner un pouce à des forces. Si elle est appuyée par quelques inconvénients solides sur lesquels on peut compter — en dehors : travail, gymnastique, bonté, etc.

Aujourd’hui, comme chaque jour : il faut que la « poésie » devienne plus (autre chose) qu’un constat ou bien se démette. (Moralité, règle de vie, rythme impératif, non-impérieux — mais le mot est détestable.)

Rhétorique. Le « sonnet » devait être une sorte de garde-fou. Écrits par centaines. Des bonheurs relatifs — et de détail — assez pour rendre heureux dans une certaine mesure — mais dans l’ensemble, une fois bouclé le sonnet, rien de bien moderne, ni qui valait qu’on s’y attache ou s’y abîme. Il n’y avait plus qu’à recommencer. Mallarmé essaie d’en faire un absolu, un gouffre. Il s’y abîme. Tout près, justement, de forcer le langage : il n’écrit qu’une poignée de sonnets , au lieu de la multitude que le genre comporte.

De mon côté écrire des poèmes résolument enracinés dans l’effort de l’homme : il sera parfumé des idées du monde ambiant, choyé par le vent. L’eau lui lavera sa sueur. Mais d’abord lui-même —

(Reverdy. C’est ça la réalité telle que je la sens et la respire : mais il faut tout redécouvrir pour soi, comme si vous n’aviez jamais écrit, jamais rien dit. Mais cela je ne l’aurais jamais aussi bien su si je ne vous avais pas lu.)

ART : perpétuel.

Il n’y aura jamais de terme à cette surprise, à cet étonnement sans précédent que nous donnent un poème, une œuvre d’art, pour aussitôt (à condition de nous avoir donné cette surprise, cet étonnement) rentrer dans tout ce qu’il y a de plus familier. L’homme familier (« miracle dont la ponctualité émousse le mystère », Baudelaire) ne cessera jamais de s’émerveiller de lui-même, de se voir reflété dans les yeux de ses semblables.

André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Carnets 1949-1955, édition établie et préfacée par Clément Layet, éditions Le Bruit du Temps, 2011, p. 30, 31, 33, 34, 44, 58, 62.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bouchet André du, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, une lampe dans la lumière aride, carnets 1949-1955, giacometti, rhétorique, poème, écrire, art | ![]() Facebook |

Facebook |

11/08/2014

Nikolaï Zabolotski, Poèmes, et Daniil Harms, Œuvres en prose et en vers

Zabolotski

L’adieu aux amis

Avec vos chapeaux à larges bords, vos longues vestes

Vos carnets de poèmes

Vous vous êtes dispersés en poussière

Comme font les lilas passé le temps des fleurs.

Vous reposez depuis longtemps dans ce pays

Sans formes préétablies, où tout se rompt, se mêle,

Se désagrège, où le tertre funéraire tient lieu de ciel,

Où l’orbite de la lune est immobile.

Là, dans une autre langue, un idiome brumeux,

Chante un synode d’insectes aphones.

Là, une petite lanterne à la main,

Le bonhomme-scarabée complimente ses amis.

Cette paix vous est-elle douce, camarades ?

Avez-vous bien tout confié à l’oubli ?

Maintenant vos frères sont les racines et les fourmis,

Les brins d’herbe, les soupirs, les colonnes de poussière.

Vos sœurs maintenant sont les œillets sauvages,

Les thyrses de lilas, les copeaux, les poules de passage…

Le frère que vous avez laissé là-haut

N’a plus la force de se rappeler votre langage.

Sa place n’est pas encore sur ce rivage

Où vous avez disparu, légers, comme des ombres,

Avec vos chapeaux à larges bords, vos longues vestes,

Vos carnets de poèmes.

1952

Nikolaï Zabolotski, Poèmes suivis de Histoire de mon incarcération, traduits et présentés par Jean-Baptiste Para, dans Europe, n°986-987, juin-juillet 2011, p. 238-281.

Poème écrit en souvenir de Daniil Harms et d’Alexandre Vvedenski, poètes de l’Oberiou, dix ans après leur mort [Note de J.-B. Para]

Oberiou :sigle de : Obiedinienie Realnovo Iskousstva (Association de l'art réel), groupe littéraire fondé en 1927, auquel se joindra le peintre Malevitch.

Daniil Harms

Le court éclair survola le tas de neige

alluma la bougie tonnerre détruisit l’arbre

le mouton (tigre) épouvanté aussitôt

se mit à genoux

aussitôt fuirent les enfants du cerf

aussitôt la fenêtre s’ouvrit

et Harms passa sa tête

Nicolaï Makarovitch et Sokolov (1 et 2)

passèrent en parlant des fleurs et des nombres féériques

aussitôt passa de l’esprit de la poutre Zabolotski

lisant un livre de Skorovoda (3)

il était suivi par Skaldine (4) s’accompagnant d’un cliquetis

et les pensées de sa barbe tintaient. La chope de l’échine tintait

Harms par la fenêtre criait seul

où es-tu ma compagne

oiselle Esther envolée par la fenêtre

Sokolov lui depuis longtemps se taisait

sa silhouette partie devant

et Nicolaï Makarovitch renfrogné

écrivait des questions sur la papier

Zabolotski couché sur le ventre

voyageait dans un chariot

et au-dessous de l’ours Skaldine

volait un aigle du nom de Serge.

(Mars 1931)

Daniil Harms, Œuvres en prose et en vers, traduit du russe et annoté par Yvan Mignot, avant-propos de Mikhaïl Iampolski, éditons Verdier, 2005, p. 408-409.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nikolaï zabolotski, daniil harms, poésie russe | ![]() Facebook |

Facebook |

10/08/2014

Guillevic, Art poétique

Qu’est-ce qu’il t’arrive ?

Il t’arrive des mots

Des lambeaux de phrase.

Laisse-toi causer. Écoute-toi

Et fouille, va plus profond.

Regarde au verso des mots

Démêle cet écheveau.

Rêve à travers toi,

À travers tes années

Vécues et à vivre.

Ce que je crois savoir,

Ce que je n’ai pas en mémoire,

C’est le plus souvent,

Ce que j’écris dans mes poèmes.

Comme certaines musiques

Le poème fait chanter le silence,

Amène jusqu’à toucher

Un autre silence,

Encore plus silence.

Dans le poème

On peut lire

Le monde comme il apparaît

Au premier regard.

Mais le poème

Est un miroir

Qui offre d’entrer

Dans le reflet

Pour le travailler,

Le modifier.

— Alors le reflet modifié

Réagit sur l’objet

Qui s’est laissé refléter.

Chaque poème

A sa dose d’ombre,

De refus.

Pourtant, le poème

Est tourné vers l’ouvert

Et sous l’ombre qu’il occupe

Un soleil perce et rayonne,

Un soleil qui règne.

Mon poème n’est pas

Chose qui s’envole

Et fend l’air,

Il ne revient pas de la nue.

C’est tout juste si parfois

Il plane un court moment

Avant d’aller rejoindre

La profondeur terrestre.

Guillevic, Art poétique, dans Art poétique, précédé de Paroi et suivi de Le Chant, préface de Serge Gaubert, Poésie / Gallimard, 2001, p. 166, 172, 177, 178,180 et 184.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillevic, art poétique, mot, rêve, mémoire, vivre, miroir | ![]() Facebook |

Facebook |

09/08/2014

Henri Cole, Terre médiane (traduction Claire Malroux)

Masque

J’ai attaché un masque en papier sur mon visage,

mes lèvres presque au-dedans de sa petite bouche rouge.

Tournant la tête à gauche, à droite,

je ressemblais à quelqu’un que j’avais connu, ou été,

aux dents blanches bien droites, aux boucles juvéniles.

Ma vie ordinaire avait suivi son cours attendu,

comme une flèche d’argent se plante dans un cyprès.

Reste à ta place ou tu t’en repentiras, ai-je murmuré

au miroir. Pour réussir, j’avais fait des choses

que je détestais ; pour être aimé, j’avais rivalisé

de promiscuité ;

mon essence semblait se réduire seulement à cela.

Puis j’ai vu mes iris noisette monter à la surface,

comme des œufs accrochés à une plante aquatique,

lisses et clairs, dans un visage vide, un visage d’étang.

Mask

I tied a paper mask into my face,

my lips almost Inside its small red mouth.

Turning my head to the left, to the right,

I looked like someone I once knew, or was,

with straight white teeth and boyish bangs.

My ordinary life had come as far as it would,

like a silver arrow hitting cypress.

Know your place or you’ll rue it, I sighed

to the mirror. To succeed, I’d done things

I hated ; to be loved, I’d competed promiscuously :

my essence seemed to boil down to only this.

Then I saw ma own hazed irises float up,

like eggs clinging to a water plant,

seamless and clear, in an empty pondlike face.

Henri Cole, Terre médiane, édition bilingue, traduction de l’anglais (États-Unis) et présentation par Claire Malroux, Le Bruit du Temps, 2011, p. 86-87.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri cole, terre médiane (traduction claire malroux), masque, aimer, visage | ![]() Facebook |

Facebook |

08/08/2014

E. E. Cummings, font 5 (traduction Jacques Demarcq)

Cinq

I

Quand tous les chevaux blancs seront au lit

voudrez-vous, ma vraie dame, vous promener

auprès de moi si à peine un semblant de ville

dans un énorme crépuscule vacille

et toucher (alors) d’un inexprimé

geste subit légèrement mes yeux ?

Et envoyer la vie loin de moi et la nuit

absolument jusqu’au fond de moi… Un prudent

puéril mouvement de votre bras

le fera tout à coup

fera

plus que des héros magnifiques aux stridentes

armures s’entrechoquant sur de grands chevaux bleus,

et les poètes les regardaient, faisaient des vers,

pleurant les chevaliers enfuis sous l’aveuglante lumière.

E. E. Cummings, font 5, traduction et postface de Jacques Demarcq, éditions NOUS, 2011, p. 97, 18 €.

Five, I

After all white horses are in bed

Will you walking besides me,my very lady,

if scarcely the somewhat city

wiggles in considérable twilight

touch(now)with a suddenly unsaid

gesture lightly my eyes ?

And send life out of me and the night

absolutely into me…a wise

and puerile moving of your arm will

do suddenly that

will do

more than heroes beautifully in shrill

armour colliding on huge blue horses,

and the poets looked at them, and made verses,

through the sharp light cryingly as the knights flew.

e. e. Cummings, is 5, in Complete Poems 1904-1962, revised,corrected, and expanded edition containing all the published poetry, by George J. Firmage, New York, Liveright, 1991, p. 303.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : e. e. cummings, font 5, traduction et postface de jacques demarcq, nuit, dame, chevalier, moyen âge | ![]() Facebook |

Facebook |