17/09/2017

Jean-Claude Pinson, Laïus au bord de l'eau

Autoportrait

À quoi bon détailler toutes ces circonstances

raconter vaguement sa vie ?

tandis que je feuillette un livre sur Rembrandt

me revient la question d’un collègue me demandant

pourquoi j’écris à la première personne

le moi, je le concède, est haïssable

j’aimerais bien d’ailleurs certains jours m’en défaire

me fondre pour de vrai dans le décor

bucolique évoqué dans ces vers

mais il s’attache l’animal

refuse de s’évaporer dans la brume

qui pourtant lui plaît bien quand à fleur d’eau

dans les matins d’automne on la voit qui lévite

et même s’il lui prenait l’envie

(imaginons un jour de bile vraiment noire

où il se sentirait décidément trop lourdaud)

de devenir diaphane et pour de bon

basculait d’un plongeon sans retour,

il y a fort à parier qu’au dernier moment

comme je sais très bien nager

je ramènerais moi-même ce maudit moi

sur la berge sans peine

car nous ne pesons que le poids d’un seul

et nous continuerions ensemble

à naviguer dans la vie

mon double et moi

à parler d’une seule voix.

Jean-Claude Pinson, Laïus au bord de l’eau,

Champ Vallon, 1993, p. 57-58.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude pinson, laïus au bord de l’eau, autoportrait, le moi, double | ![]() Facebook |

Facebook |

16/09/2017

Jules Supervielle, Le Corps tragique

Le milieu de la nuit

Je vois ma plume au milieu de la nuit

Qui met un peu de lumière autour d’elle.

Mais la vapeur de la locomotive

Entre ces murs de plus en plus rétive

Qui me le dira d’où vient-elle ?

J’ai beau penser fer, chaudière, charbon,

Je ne vois pas à quoi je leur suis bon,

Je ne sais plus d’où me viennent ces mots

Ni l’alphabet dont les lettres cessèrent

Si brusquement de m’être familières.

Comme quelqu’un qui a perdu son cœur

Je suis ailleurs jusqu’en mes profondeurs

Et je me sens tellement insolite

Que tout m’est bon à me servir de gîte.

À la merci de contraires sans foi

Je suis partout où s’affirment leurs lois,

Et cependant la bougie se consume

Et le train file et je suis dans ma chambre.

Les montagnards de mon rêve s’égaillent

Et je me sauve au fond des couvertures.

Jules Supervielle, Le Corps tragique, dans

Œuvres poétiques complètes, Pléiade / Gallimard,

édition Michel Collot, 1996, p. 595.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules supervielle, le corps tragique, le milieu de la nuit, rêve | ![]() Facebook |

Facebook |

15/09/2017

Aragon, Le paysan de Paris (1926)

Le songe du paysan

Il y a dans le monde un désordre impensable, et l’extraordinaire est qu’à l’ordinaire les hommes aient recherché sous l’apparence du désordre, un ordre mystérieux, qui leur est si naturel, qui n’exprime qu’un désir qui est en eux, un ordre qu’ils n’ont pas plutôt introduit dans les choses qu’on les voit s’émerveiller de cet ordre, et impliquer cet ordre à une idée, et expliquer cet ordre par une idée. C’est ainsi que tout leur est providence, et qu’ils rendent compte d’un phénomène qui n’est témoin que de leur réalité, qui est le rapport qu’ils établissent entre eux et par exemple la germination du peuplier, par une hypothèse qui les satisfasse, puis admirent un principe divin qui donna la légèreté du coton à une semence qu’il fallait à d’innombrables fins propager par la voie de l’air en quantité suffisante.

Aragon, Le paysan de Paris (1926), dans Œuvres poétiques complètes, I, Pléiade / Gallimard, 2007, p. 484.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, le paysan de paris (1926), le songe du paysan, croyance, ordre, désordre | ![]() Facebook |

Facebook |

14/09/2017

Benoît Casas, L'agenda de l'écrit

14 septembre

Naissance de Dante Alighieri

Le dire est faible : ma parole sera courte

j’ai mémoire, vue nouvelle, d’un enfant, langue au sein.

Je voulais voir la lumière, je voyais.

Benoît Casas, L’agenda de l’écrit,

Editions Cambourakis, 2017, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : benoît casas, l’agenda de l’écrit, naissance de dante alighieri, 140 signes | ![]() Facebook |

Facebook |

13/09/2017

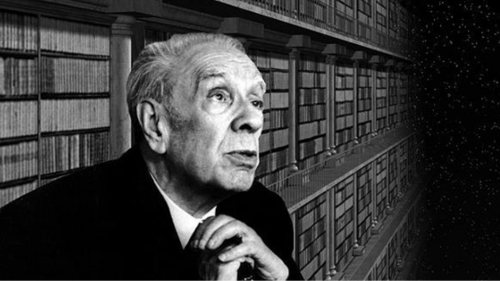

Borges, Éloge de l'ombre

Labyrinthe

De porte, nulle part, jamais. Tu es dedans

Et l’alcazar embrasse l’univers

Et il n’a point d’avers et de revers,

Point de mur extérieur ni de centre secret.

N’espère pas que la rigueur de ton chemin

Qui obstinément bifurque sur un autre

Qui obstinément bifurque sur un autre

Puisse jamais finir. De fer est ton destin

Comme ton juge. N’attends point la charge

De cet homme-taureau dont l’étrange

Forme plurielle épouvante ces rêts

Tissés d’interminable pierre.

Il n’existe pas. N’attends rien. Pas même

Au cœur du crépuscule noir, la bête.

Borges, Éloge de l’ombre, traduction J.-P. Bernès

et N. Ibarra, dans Œuvres complètes, II, Pléiade /

Gallimard, 1999, p. 161.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : borges, Éloge de l’ombre, labyrinthe, attente, destin, forme, nuit | ![]() Facebook |

Facebook |

12/09/2017

Claude Chambard, Le chemin vers la cabane

le jardin est désert

aucun chemin n’en part

ciel vert le matin

ciel rouge le soir

un assemblage un paysage

la porte du paradis

est condamnée

faute de clef

il n’y a pas de sentier derrière la porte fermée

partout le paysage est interrompu

par de méchantes larmes

(en Petite Sologne)

Claude Chambard, Le chemin vers la cabane, le bleu

du ciel, 2008, p. 16.© Photo Michel Durigneux.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude chambard, le chemin vers la cabane, en petite sologne, paysage, jardin | ![]() Facebook |

Facebook |

11/09/2017

Maurice Olender, Un fantôme dans la bibliothèque

(…) comment a-t-on le droit d’apprendre à lire, à écrire, si la lecture et l’écriture conduisent à légitimer la mort de jeunes hommes valides, ni soldats, ni combattants, de femmes, d’enfants, de vieillards ? comment peut-on apprendre à lire, à écrire les alphabets de langues dans lesquelles ont été pensées et consignées, en toute légalité, des lois (en France, en Italie, en Allemagne) qui triaient les humains, séparant ceux qui étaient destinés à la vie de ceux qui devaient disparaître pour « raison de naissance » ?

Les mots formés par ces alphabets, la grammaire, la syntaxe de ces langues avaient autorisé, légitimé même, les mécanismes intellectuels et les rouages techniques de l’administration d’un génocide industriel. Non pas comme dans une guerre géopolitique, qui se déroule avec un début e tune fin, quand on tue des ennemis pour l’emporter dans un conflit, mais comme dans une extermination métaphysique, sans fin, hors du temps et de l’espace, où les actions résultent d’une haine inexpiable où la mort elle-même se dérobe aux mortels.

Maurice Olender, Un fantôme dans la bibliothèque, La librairie du xxe siècle, Seuil, 2017, p. 22-23.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice olender, un fantôme dans la bibliothèque, langue, génocide, haine, juif | ![]() Facebook |

Facebook |

10/09/2017

Buson, Le parfum de la lune

les journées lentes

s'accumulent

si loin autrefois

le poirier en fleurs

sous la lune

une femme lit une lettre

je marche, je marche

songeant à des choses et à d'autres

le printemps s'en va

au bord du chemin

des jacinthes d'eau arrachées fleurissent

la pluie du soir

la nuit, des voix d'hommes

irriguant les champs

la lune d'été

la nuit voilée

les grenouilles brouillent

l'eau et le ciel

Buson (1716-1783), Le parfum de la lune,

traduction Cheng Wing fun et Hervé

Collet, Moundarren, 1992, p. 55, 59,

68, 80, 90, 93.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : buson (1716-1783), le parfum de la lune, nuit, lune, pluie, printemps | ![]() Facebook |

Facebook |

09/09/2017

Antonio Tabucchi, Les oiseaux de Fra Angelico

Dernière invitation

Au voyageur solitaire — l’espèce est rare, mais il s’en trouve encore — qui ne se résigne pas aux formes tièdes et standardisées de la mort à l’hôpital telle que la garantissent les États modernes, à celui-là qui, plus encore, est terrorisé à l’idée du sort expéditif et impersonnel auquel sera voué son corps au moment des obsèques, Lisbonne continue d’offrir une appréciable variété de choix pour un noble suicide. Cette ville dispose en outre des infrastructures es plus décentes, les plus raffinées, les plus diligentes et surtout les plus économiques pour le traitement de ce qui subsiste après un suicide bien réussi : l’inévitable cadavre.

Antonio Tabucchi, Les oiseaux de Fra Angelico, traduction Jean-Baptiste Para, Christian Bourgois, 1989, p. 84.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio tabucchi, les oiseaux de fra angelico, jean-baptiste para, dernière invitation, suicide, lisbonne | ![]() Facebook |

Facebook |

08/09/2017

Natalia Ginsburg, Les petites vertus

Le silence

J’ai été entendre Pelléas et Mélisande. Je ne comprends rien à la musique. Seulement je me suis mise à comparer les mots des vieux livrets d’opéra (« Je paie avec mon sang — l’amour que j’ai mis pour toi »), paroles fortes, sanglantes, lourdes, avec les paroles de Pellaés et Mélisande (« J’ai froid — ta chevelure »), paroles fuyantes, aquatiques. De la fatigue, du dégoût pour les paroles fortes et sanglantes, sont nées ces paroles aquatiques, fuyantes.

Je me suis demandé si ce n’est pas cela (Pelléas et Mélisande) qui a été le début du silence.

Parce que, parmi les tares les plus graves et les pus étranges de notre époque, il faut citer le silence. Ceux d’entre nous qui, de nos jours, ont essayé d’écrire des romans, connaissent la difficulté, la gêne qui vous saisit lorsqu’il s’agit de faire parler entre eux des personnages. Pendant des pages et des pages, nos personnages échangent des commentaires insignifiants, mais chargés d’une lamentable tristesse. « Tu as froid ? » « Non, je n’ai pas froid » « Veux-tu un peu de thé ? » « Non, merci » « Tu es fatigué ? » « Je ne sais pas. Oui je suis peut-être un peu fatigué. » C’est ainsi que parlent nos personnages. Ils parlent ainsi parce qu’ils ne savent plus comment parler.

Natalia Ginsburg, Les petites vertus, traduction Adriana R. Salem, Flammarion, 1964, p. 135-136.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : natalia ginsburg, les petites vertus, opéra, pelléas et mélisande, silence | ![]() Facebook |

Facebook |

07/09/2017

Esther Tellermann, Carnets à bruire

Ne m’effleurait

votre

incise théâtre

de pierres linges

recouvraient

les paumes

j’induisais votre

souffle

à l’intérieur

de mes sillons

je

respire

vos aurores de

papier comme si

l’ombre

prenait

feu

Esthet Tellermann, Carnets

à bruire, La lettre volée, 2014, p. 74.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, carnets à bruire, théâtre, souffle, ombre | ![]() Facebook |

Facebook |

06/09/2017

Jean Tardieu, Comme ceci comme cela

Comptine des civilisations

Pigeon vole voici voilà

voici la veuve voilée

harpe des douleurs

fleurie et transpercée

Vierge ou Niobé.

Voici voilà en la aréna

le taureau qui s’est arrêté

il ne sera pas mis à mort

le public le torero

dans un verre d’eau se sont noyés.

Pigeon hibou vautour vole

vol à l’immensité

un fémur renversé

un osselet de pierre

pour prier pour siffler.

Le sphinx Janus Uranus

je ne sais quels dieux trouvés

abandonnés oubliés

inconnus mais révérés.

Les ruines l’ossuaire

civilisations éteintes

les cités imaginaires

inhumaine vérité

bien au-delà de la Terre

s’endorment dans les stellaires

monastères ministères

cimetières.

Première poussière

poussière lumière

désert étoilé.

Jean Tardieu, Comme ceci comme cela,

Gallimard, 1979, p. 47-48.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, comme ceci comme cela, comptine des civilisation, ruine, taureau | ![]() Facebook |

Facebook |

05/09/2017

John Ashbery (1927-3 septembre 2017), Fragment, Clepsydre, poèmes français

C’est sûrement sur une des pages intérieures

Que l’histoire de sa timidité sera écrite

Avec toutes les pensées libertines d’un trajet

Grossièrement en forme de cœur autour d’un marais

Qui pour beaucoup de nous sera le voyage ultime

Vu la petite quantité de grâce qu’on nous a accordée.

Cette banalité qui est en fin de compte notre

Possession la plus précieuse, parce que permettant de

Nous élever au niveau de nous-mêmes, ce qui serait peu de chose

Sans la présence d’un tas d’amis et d’ennemis, tous

Disposés à nous prêter serment, nous comptant

Peu sur cet anoblissement de dernière heure, restent

Colossaux, leurs chapeaux à larges bords figurant

Toute la honte de la gloire, nous enfermant dans l’idée du nombre :

L’éther divisant nos victoires, anciennes et futures : dents et sang.

John Ashbery, Fragment, Clepsydre, poèmes français), traduction Michel Couturier, Seuil, 1973, p. 19.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john ashbery, fragment, clepsydre, poèmes français, vivre | ![]() Facebook |

Facebook |

04/09/2017

Jacques Bens (1931-2001), Sonnets irrationnels

Capricieux

Sur quinze lignes célèbres de Musset

Nous sommes seuls, je suis jeune, vous êtes belle,

Si, contre un peu d’ennui, notre esprit se rebelle,

Malgré mille chagrins entre nous élevés,

Madame, accordez-nous la douceur d’un caprice.

Laissez-nous emporter, fascinés, captivés,

Par une heure d’oubli, parfum de mirabelle,

Pétales effeuillés, jasmins en ribambelle,

Jardins de ces plaisirs que nous avons rêvés.

Madame, accordez-vous la douceur d’un caprice.

Le plaisir ? Ce n’est pas le plaisir sacrifice,

Aveugle et sans amour, que je vous offre ici.

C’est l’amour sans regret, sans peine, sans entrave,

Qui fait briller les yeux d’une lumière grave,

Et dont on garde au cœur le sourire adouci.

Jacques Bens, Sonnets irrationnels, Gallimard, 1965, p. 18.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques bens, sonnets irrationnels, muser, plaisir, caprice, amour | ![]() Facebook |

Facebook |

03/09/2017

Gennadi Aïgui, Sommeil : un chemin dans un champ

Sommeil : un chemin dans un champ

à quoi bon — presque inexistant — ta rage

pour en chercher un autre

dépossédé de cendres ?

quel don pour toi de ce chemin ? son ombre

referme quelque chose…

de nourriture non-terrestre :

absente… tu ne trouveras pas

les traces

du visiteur premier…

Guennadi Aïgui, Hors-commerce Aïgui, textes réunis et

traduits par André Markowicz, Le Nouveau Commerce,

1993, p. 66.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gennadi aïgui, sommeil : un chemin dans un champ, absence | ![]() Facebook |

Facebook |