20/09/2017

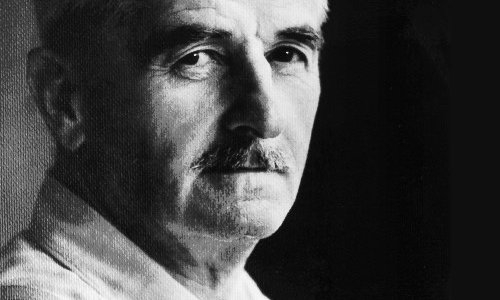

William Faulkner, Les Larrons

C’était samedi matin, vers 10 heures. Ton arrière grand-père et moi, nous étions dans le bureau de l’écurie de louage. Père assis à son bureau en train de compter l’argent et de vérifier avec la liste des factures de livraison les sommes que je venais de collecter dans le sac de toile en faisant le tour de la Place ; et moi assis sur la chaise contre le mur, attendant midi, l’heure où je toucherais les dix cents de mon salaire du samedi (de la semaine) et où on rentrerait à la maison et où je serais enfin libre de rattraper (on était en mai) la partie de base-ball qui se jouait sans moi depuis le petit déjeuner : l’idée (pas la mienne, celle de ton arrière grand-père) étant que même à onze ans un homme devait depuis un an déjà assumer le coût et les responsabilités de sa place au soleil, de l’espace qu’il occupait dans l’économie de ce monde (du moins celle de Jefferson, Mississippi). Tous les samedis matins je partais avec Père immédiatement après le petit déjeuner, tandis que tous les autres garçons de notre rue se contentaient de s’occuper de balles, de battes et de gants — pour ne rien dire de mes trois frères qui, étant plus jeunes et par conséquent plus petits que moi, avaient plus de chance, à supposer que tels étaient bien la logique et les présupposés de Père : puisque tout adulte digne de ce nom pouvait prendre en main ou assumer la responsabilité économique de quatre enfants, n’importe lequel de ces enfants, à plus forte raison l’aîné, suffirait pour prendre en charge les déplacements nécessaires à cette économie (…)

William Faulkner, Les Larrons, Pléiade / Gallimard, 2016, p. 785-786.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william faulkner, les larrons, responsabilité, jeu, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

21/07/2015

William Faulkner, Le Bruit et la fureur

2 juin 1910

Quand l’ombre de la croisée apparaissait sur les rideaux, il était entre sept heures et huit heures du matin. Je me retrouvais alors dans le temps, et j’entendais la montre. C’était la montre de grand-père et, en me la donnant, mon père m’avait dit : Quentin, je te donne le mausolée de tout espoir et de tout désir. Il est plus que douloureusement probable que tu l’emploieras pour obtenir le reducto absurdum de toute expérience humaine, et tes besoins ne s’en trouveront pas plus satisfaits que ne le furent les siens ou ceux de son père. Je te le donne, non pour que tu te rappelles le temps, mais pour que tu puisse parfois l’oublier pour un instant, pour éviter que tu ne t’essouffles en essayant de le conquérir. Parce que, dit-il, les batailles ne se gagnent jamais. On ne les livre même pas. Le champ de bataille ne fait que révéler à l’homme sa folie et son désespoir, et la victoire n’est jamais que l’illusion des philosophes et des sots.

[...]

William Faulkner, Le Bruit et la fureur, traduction par M.-E. Coindreau, revue par M. Gresset avec le traducteur, dans Œuvres romanesques, I, Pléiade / Gallimard, 1977, p. 414.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william faulkner, le bruit et la fureur, temps, désespoir, désir, bataille, illusion | ![]() Facebook |

Facebook |

20/12/2014

William Faulkner, "La Nouvelle-Orléans", dans Croquis de la Nouvelle-Orléans

L'artiste

Un rêve, un feu sur lesquels je n'ai pouvoir me guident hors des sentiers sûrs et balisés de la solidité et du sommeil que la nature a créés pour l'homme. Un feu dont j'ai hérité malgré moi, et que je dois alimenter de verbe et de jeunesse et du vaisseau même qui le porte — le serpent qui dévore sa propre engeance —, sachant que je ne pourrai jamais donner au monde ce qui en moi cherche à se libérer.

Car où est la chair, dans quelle main le sang, aptes à modeler dans le marbre, sur la toile ou le papier, ce rêve qui est en moi et qui demande à vivre ? Je ne suis, moi aussi, qu'une motte informe de terre humide issue de la douleur et destinée à rire, à lutter, à pleurer, ne connaissant la paix que le jour où l'humidité partie, elle retournera à la poussière originelle et éternelle.

Mais créer ? Qui, parmi vous qui n'êtes pas la proie de ce feu, pour connaître cette joie, si fugace soit-elle ?

William Faulkner, "La Nouvelle-Orléans", dans Croquis de la Nouvelle-Orléans, suivi de Mayday, traduit d el'anglais par Michel Gresset, Gallimard, 1988, p. 63.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william faulkner, "la nouvelle-orléans", dans croquis de la nouvelle-orléans, création, feu, rêve, joie | ![]() Facebook |

Facebook |