10/02/2026

André Breton, Julien Gracq, Correspondance 1939-1966

Julien Gracq envoie Au Château d’Argol à André Breton qui s’enthousiasme : il a découvert dans le roman une proximité avec ses recherches, « [votre livre] m’a placé pour la première fois au cœur de mes propres préoccupations, de mes propres désirs ». Message de reconnaissance que Julien Gracq accueille avec émotion, « Votre jugement m’importait, plus que tout autre » et, plus loin, « Votre lettre me donne du courage ». C’est ainsi que commencent, en mai 1939, des échanges nombreux jusqu’à la mobilisation des deux hommes, interrompus de 1941 à mai 1946 par l’exil d’André Breton aux États-Unis, repris jusqu’à sa mort en septembre 1966. La correspondance contient très peu de développements sur la littérature, il s’agit plutôt d’affirmer une communauté d’esprit à partir des activités et préoccupations de chacun ; ce qui apparaît notamment avec le passage de « Monsieur » à « cher ami », « très cher ami », « cher Julien », « très cher Julien » pour l’un, de « Monsieur », à « cher André Breton », pour l’autre une légère distance, qu’explique peut-être l’importance littéraire qu’il accordait à son aîné : il avait commencé à le lire au début des années 1930, avec les Manifeste du surréalisme, Les Pas perdus et Poisson soluble (1924), Nadja (1928).

L’admiration réciproque n’implique pas un accord sur tout et les points de désaccord entre celui considéré comme le "chef" du surréalisme et Julien Gracq, sans être nombreux, auraient pu entraîner une séparation ; André Breton ne s’embarrassait pas de précautions pour exclure de son entourage quiconque s’opposait frontalement aux choix défendus dans les Manifestes du surréalisme. En 1951, quand il est attaqué pour sa manière d’être dans le mouvement, il demande à Julien Gracq son avis : pourquoi, écrit-il, sont « conjurés contre moi des gens avec qui j’ai entretenu de si longs rapports d’amitié. » La longue réponse se veut conciliatrice ; prenant acte des « longs rapports d’amitié », il écarte l’idée de conjuration et insiste sur une « querelle d’amoureux » née d’une différence d’appréciation : l'André Breton des manifestes n’est plus l’André Breton de l’après-guerre. Explications données et refus d’approuver la condamnation, Julien Gracq conclut : « Je souhaite que vous pensiez moins à cette affaire. Peut-être qu’elle ne vaut pas vraiment qu’on s’y arrête très longtemps. (…) Je vous l’avoue, (…) je n’y ai pas pris un intérêt si pressant. » Il se refusera encore à prendre parti pour les surréalistes qui, en novembre 1962, avaient frappé Georges Hugnet dans son appartement au prétexte qu’il avait insulté la mémoire de Benjamin Péret. Il a d’ailleurs écrit plus tard : André Breton avait pris soin d’« écarter entre nous tous les sujets scabreux. »*

André Breton n’ignorait pas la distance de Julien Gracq vis-à-vis du surréalisme (« il ne m’est que très extérieurement et très imparfaitement connu »), cela ne l’a pas empêché de lui faire part, en 1939, d’un projet de revue, de lui assurer qu’il voyait en lui « le collaborateur idéal » et de lui demander son avis détaillé quant au contenu d’une revue du point de vue du lecteur. Les propositions détaillées de Julien Gracq, dans une lettre du 22 août 1939, auraient abouti, si elles avaient été mises en œuvre, à une Nouvelle Revue Française"améliorée". Il la voulait à l’écart de toute « doctrine politique » et donc sans le noyau surréaliste pour la diriger ; de là, l’introduction de collaborateurs sans lien avec les surréalistes. Cet éloignement de l’engagement a pour corollaire le refus de mettre en avant des œuvres violentes qui ont perdu leur sens — celles de Sade, de Lautréamont — au bénéfice d’œuvres contemporaines. Parallèlement, il faut se passer de « poèmes ahurissants qui dégoûtent le public » ; on pense par exemple à l’écriture automatique. Selon Julien Gracq, une revue devrait inclure une critique argumentée des livres nouveaux, destinée à dissocier ce qui est à lire de ce qui est à rejeter. La guerre emporta le projet.

Une revue d’obédience surréaliste créée en juin 1942 aux États-Unis a eu 4 numéros (2-3 en 1943, 4 en 1944) ; dirigée par le peintre David Hare, à ses côtés André Breton, Marcel Duchamp et Max Ernst ; le sens du nom choisi n’aurait pas tout à fait convenu à Julien Gracq, VVV, « La victoire sur les forces de la régression, la vue autour de nous, la vue en nous [...], le mythe dans le processus de formation sous le voile de ce qui se passe. » En France, en 1944, domine selon lui dans les « "milieux littéraire" un vent d’imbécillité » ; les années suivantes, rien ne change, les lieux de publication soumis à la doxa des communistes.

Une introduction développée était nécessaire pour le lecteur d’aujourd’hui, peu au fait des détails de l’histoire littéraire. Les querelles liées au surréalisme, le rôle d’André Breton dans ce mouvement, les conditions difficiles pour être édité dans l’après-guerre, ces faits et bien d’autres sont replacés dans leur contexte. Des notes précises et légères accompagnent les lettres pour la même raison. Les curieux reprendront la lecture de la correspondance à partir de l’index des personnes citées, tous consulteront la table des illustrations, pour Breton et Gracq posant en tenue de ville dans la forêt de Meudon, pour reconnaître écrivains et peintres présents au Café de la place Blanche en 1953, ou pour découvrir Julien Gracq et sa compagne, Nora Mitrani, à Venise en compagnie d’André Pieyre de Mandiargues. Dans la correspondance d’André Breton, déjà riche de plusieurs volumes (Paulhan, Éluard, Péret, Tzara et Picabia, etc.), l’auteur de Nadja ne surprend pas, curieux, enthousiaste et attentif, et l’on apprend beaucoup sur cet écrivain un peu secret qu’était Julien Gracq.

* Julien Gracq, Carnets du grand chemin, Œuvres II, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1995, p. 1055.

André Breton, Julien Gracq, Correspondance, 1939-1966, Édition Bernard Vouilloux, collaboration d’Henri Béhar pour les notes, Gallimard, 2025, 240, p.21 €? Cette recension a été publiée par Sitaudis le 5 janvier 2026.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré breton, julien gracq, correspondance | ![]() Facebook |

Facebook |

08/01/2026

Blaise Cendrars, Georges Sauser-Hall, Correspondance 1904-1960

Hier j’ai été la première fois à l’anniversaire et quoique je m’étais préparé j’ai quand même été surpris en entrant dans ce tabernacle de la science. 30 cadavres raides, jaunes, comme de cire, presque transparents, hommes et femmes, jeunes et vieux, étaient couchés, pendus, assis, pliés dans toutes les positions imaginables. L’un d’un air grave semblait présider une assemblée, une horrible coupure lui fendait le dos. Un autre, pendu par les pieds, le ventre ouvert, étendait les bras et semblait demander secours et pitié ! Un autre, une vieille dame était recroquevillée dans un coin, comme approfondie dans la prière, mais un coup de bistouri en croix lu

i avait ouvert le crâne et l’on apercevait la boite crânienne vidée.

Blaise Cendrars, lettre à son frère Georges, novembre 1907, dans B. C., Georges Sauser-Hall, Correspondance 1904-1960, éditons Zoé, 2025, p. 95.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : blaise cendrars, correspondance | ![]() Facebook |

Facebook |

29/12/2021

André Breton, Jean Paulhan, Correspondance

La correspondance entre André Breton et Jean Paulhan, remarquable par sa durée, introduit le lecteur à des aspects mal connus des relations des surréalistes avec l’institution littéraire représentée par la Nouvelle Revue Française et permet de comprendre, malgré l’absence d’un grand nombre de ses lettres, combien les liens d’amitié avec Paulhan ont été essentiels pour Breton. En outre, on retrouve à diverses occasions le polémiste vigoureux qui a dirigé le mouvement surréaliste. Les premières années de la correspondance, les lacunes empêchent de suivre les réactions de Paulhan aux propos de Breton, c’est pourquoi l’éditrice, Claire Barthélémy, reconstruit précisément le contexte des échanges et rappelle le parcours des deux écrivains et, pour Breton, la mise en œuvre de la revue Littérature, ses relations avec Jacques Rivière qui dirigeait la NRF. Les notes nécessaires pour éclairer le contexte sont précieuses ; le sont aussi les fac-similés de lettres dans le volume et les annexes (textes de Breton, de Paulhan et de Jouhandeau liés à la correspondance), et l’on n'oublie pas les très utiles appendices (index des noms, des titres, table des illustrations).

La première lettre publiée de Breton (18 juin 1918) répond à une offre d’amitié de Paulhan, offre recopiée et envoyée à Aragon. Breton souhaite se lier avec son aîné (douze années les séparent) et l’exprime nettement ; « Vous ne savez pas encore le prix que j’attache à ce qui me vient de vous », écrit-il et, un peu plus tard, en juillet, « Vous êtes précisément l’ami que j’attendais à cette époque de ma vie ». Il considère alors que Paulhan, à qui il a dédié son premier texte publié, peut dans leurs échanges apporter des réponses à des questions littéraires qu’il se pose ; lecteur attentif de Valéry (dont il recopie des poèmes dans ses lettres), il admet les lacunes de sa lecture : « Vous tenez le sens total du poème quand je fais encore, moi, le jeu des mots ». Le premier numéro de la revue Littérature, qu’il dirige avec Aragon et Philippe Soupault, ouvre son sommaire avec un texte de Gide ("Les Nouvelles nourritures") et un poème de Valéry ("Cantique des colonnes"), mais aussi avec "La Guérison sévère" de Paulhan qui publiera dans trois numéros en 1920 "Si les mots sont des signes ou Jacob Cow le pirate". Cette étude rencontre des préoccupations de Breton, « ces pages sur les mots me sollicitent en tous sens », écrit-il à Paulhan.

De son côté, Paulhan, ce que relève Clarisse Barthélémy, « dans cette ardeur vitale, initiatique, radicale qui caractérise Breton, (...) retrouve son goût de la liberté et une forme de pureté, — ainsi, sans doute, que ses premières convictions anarchistes ». Ils avancent tous deux avec des questions analogues concernant l’expression ; cependant, la transformation progressive de la revue, qui devient le 1erdécembre 1924 La Révolution surréaliste éloigne Paulhan du surréalisme. Le projet lui-même, énoncé dans le premier numéro, ne pouvait lui convenir : « Le procès de la connaissance n'étant plus à faire, l’intelligence n’entrant plus en ligne de compte, le rêve seul laisse à l’homme tous ses droits à la liberté ».

Jacques Rivière, qui dirigeait la Nouvelle Revue Française, meurt en février 1925 et Paulhan, qui assurait le secrétariat depuis 1920, prend sa place. Les divergences entre la revue, Paulhan et les surréalistes, tant pour les choix esthétiques que politiques, s’accroissent jusqu’à la rupture, consommée par une brève lettre de Breton le 4 mars 1926, « J’ai l’honneur de vous informer que je vous tiens pour un con et un lâche » ; l’intéressé répond sur le même ton par pneu, « Il y a longtemps que vous m’emmerdez. Vous auriez dû comprendre plus tôt que je vous tiens pour aussi lâche que fourbe ». Un an plus tard, l’adhésion du surréalisme au Parti communiste, justifiée dans un tract, Au grand jour, entraîne dans la NRF une réponse d’Antonin Artaud, À la grande nuit, et un commentaire de Paulhan, sous le pseudonyme de Jean Guérin. Breton réagit par une lettre ordurière, Paulhan lui envoie ses témoins mais il refuse le duel. La rupture durera jusqu’en 1935.

L’éditrice trace à grands traits l’histoire du surréalisme pendant les années 1930. C’est la séparation d’avec le Parti communiste, dont Breton explique les raisons en 1935 dans la préface de Position politique du surréalisme, qui permet à nouveau le dialogue avec Paulhan ; il accuse notamment le pouvoir soviétique d’avoir trahi les espoirs de la révolution de 1917. Les échanges épistolaires reprennent mais, surtout, Paulhan publie Breton dans la NRF et dans Mesures, la revue amie d’Henry Church, puis prend L’Amour fou dans sa collection "Métamorphoses". Le silence reprend avec l’exil de Breton aux États-Unis à partir de 1941. Il revient en France en juillet 1946, sans pourtant rencontrer Paulhan ; ils ne se verront qu’au cours de leur engagement, pour un temps, dans l’organisation pacifiste "Citoyens du monde" initiée par Robert Sarrazac, qui fera connaître à Breton le village de Saint-Cirq-Lapopie où le poète s’installera. Ils se retrouvent pleinement sur des questions de critique littéraire, en 1949, avec la publication le 19 mai d’un faux de Rimbaud, La Chasse spirituelle, avec une préface de Pascal Pia ; le faux est défendu par une partie de la critique, par exemple avec force par Maurice Nadeau. Dès le 21 mai, Breton dénonce dans une lettre au journal Combat le « caractère particulièrement méprisable » du pastiche — la lettre n’est publiée que le 26 ; il publie la même année sur cette affaire Flagrant délit, Rimbaud devant la conjuration de l’imposture et du trucage, salué par Paulhan, « c’est une grande joie de l’esprit et du cœur que donne Flagrant délit ». Une autre affaire les rapprochera en 1960, celle de l’élection du "Prince des poètes" pour succéder à Paul Fort ; malgré ses efforts Breton, qui déteste Cocteau, n’empêchera pas qu’il soit choisi. Il semble que les échanges cessent dans le courant de l’année 1962 — Breton meurt en décembre 1966, Paulhan en octobre 1968 —, sans que l’on en connaisse vraiment la raison.

L’un et l’autre, intransigeants dans leurs choix intellectuels, se sont reconnus et rencontrés sur des questions littéraires essentielles pour eux. Breton a souvent regretté de trop peu rencontrer Paulhan et il lui écrivait en 1959, « Je mourrai sans avoir compris pourquoi vous et moi nous ne serons vus, pourtant parfois de si près, que par intermittences mais seul le sentiment de chance demeurera ». Dans le numéro de la NRF en hommage à Breton, Paulhan concluait son article par ces mots « il n’est pas toujours possible à un homme de dire ce qu’il sait. Breton est mort. Tout est à recommencer ». On lit souvent dans cette correspondance de précieux témoignages d’une vraie amitié.

Correspondance André Breton-Jean Paulhan, 1918-1962, présentée et éditée par Clarisse Barthélémy, Gallimard, 2021, 268 p., 22 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 2 décembre 2021.

Publié dans Breton, André, Paulhan Jean, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : a 13breton, jean paulhan, correspondance | ![]() Facebook |

Facebook |

03/05/2021

Rainer Maria Rilke, Correspondance

À Lou Andreas-Salomé

Château de Muzot sur Sierre (Valais)

Suisse, le 11 février au soir [1922]

Lou, chère Lou, ainsi donc :

En cet instant précis, samedi 11 février, à 6 heures, je pose la plume, la dernière Élégie, la dixième. Celle (alors déjà destinée à être la dernière) dont le début avait été écrit à Duino déjà : « Dass ich dereinst, am Ausgang der grimmigern Einsicht / Jubel und Ruhm aufsinge zustimmenden Engeln... » Je t’avais lu tout ce qui existait, mais seuls les douze premiers vers ont subsisté, tout le reste est nouveau et, oui, très, très, très superbe ! — Songe ! J’ai pu surmonter jusque-là. À travers tout. Miracle. Grâce. — Tout cela en quelques jours. Ce fut un ouragan, comme à Duino, jadis : tout ce qui était en moi fibre, tissu, bâti a craqué.

Rainer Maria Rilke, Correspondance, édition Philippe Jaccottet, Seuil, 1976, p. 502.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Rilke Rainer Maria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rainer maria rilke, correspondance, élégie, ouragan | ![]() Facebook |

Facebook |

02/05/2021

Rainer Maria Rilke, Correspondance

À Ilse Erdmann,

11.0.1915, samedi

(...) les sécurités que vous avez trouvées dans mes livres ne sont plus celles dont je vis. Spirituellement et, à bien des égards, physiquement, tout appui m’a été momentanément retiré, je me maintiens, en quelque sorte, dans l’impossible ; mais puisque je m’y maintiens, il doit y avoir à l’œuvre en moi une énergie que je finirai peut-être par faire mienne, puisqu’elle persiste malgré tout. Le fait qu’autour de cette épreuve intérieure se soit refermé un monde non moins éprouvé enveloppe mon cœur épuisé d’indescriptibles ténèbres. Pour comprendre à quel point l’époque actuelle m’est difficile à supporter, il est nécessaire de savoir que mes sentiments ne sont d’aucune manière « allemands » ; bien que je ne puisse être étranger à la réalité allemande puisque je suis enraciné dans sa langue, sa manifestation et ses revendications actuelles n’ont pu que me surprendre et me heurter ; quant à trouver dans le monde autrichien, qui est toujours resté pour moi un compromis artificiel (la déloyauté faite État), quant à trouver là une patrie, il me serait absolument impossible de le concevoir. Comment pourrai-je, moi dont le cœur a été formé par la Russie, la France, l’Italie, l’Espagne, le désert et la Bible, comment pourrai-je m’entendre avec ceux qui fanfaronnent ici autour de moi ! Passons.

Rainer Maria Rilke, Correspondance, éditions Philippe Jaccottet, Seuil, 1976, p. 382.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Rilke Rainer Maria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rainer maria rilke, correspondance, spiritualité, énergie, formation | ![]() Facebook |

Facebook |

07/02/2021

Catherine Pozzi, Paul Valéry, La flamme et la cendre, Correspondance

À Catherine Pozzi

Paris, vendredi 25 février 1921

(...) Tu comprends, mon petit nigaud, que je t’aime comme sœur et comme femme et comme Psyché et comme Éros, comme infiniment intime, et je ne puis rien ôter de ton adorable collier. Je ne peux pas briser le fil qui retient les perles. La rareté incomparable du joyau vient de cette réunion. Une perle considérée me jette à l’autre, et d’orients en orients je te parcours indéfiniment. C’est t’aimer chérie trop complète trop nécessaire trop fermée autour de L.

Donnez-moi mon souci quotidien. N’est-ce pas mon petit et de quoi voulez-vous que je vive ? Je ne pense pas que tu comprennes ce besoin impossible qui tout à coup après une nuit et un demi-jour de peine tendre et sombre, se soulève et me brise contre moi-même car c’est moi aussi qui suis obstacle à moi vers toi, puisque si j’étais autre, peut-être il n’y aurait pas d’obstacle.

Catherine Pozzi, Paul Valéry, La flamme et la cendre, Correspondance, édition Lawrence Joseph, Gallimard, 2006, p. 133.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, CORRESPONDANCE, Valéry, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : catherine pozzi, paul valéry, correspondance, aimer, lettre, la flamme et la cendre | ![]() Facebook |

Facebook |

06/02/2021

Honoré de Balzac, Correspondance

À Helmina de Chézy,

Paris, vers le 10 octobre 1833

Je serais bien ingrat, Madame, si je ne répondais à votre aimable lettre ; mon dieu, je désirerais bien avoir l’honneur et le plaisir de vous voir, les âmes nobles sont si rares, qu’il faut se serrer en faisceau, quand on les rencontre et tâcher de les retenir dans la sphère où l’on vit, même quand on est loin d’elles ; mais en ce moment, je plie comme toujours sous mon fardeau de pensées, sous les obligations que je me suis imprudemment faites — Quand vous voyez une pauvre bête prise par la patte, vous allez à elle, mais quand l’animal est un homme, comme ses liens sont moraux, sa cage, une idée, il est difficile d’être pris de la pitié physique qui vous saisit à l’aspect de l’autre.

Honoré de Balzac, Correspondance, I (1809-1835), Pléiade/Gallimard, 2006, p. 870.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, CORRESPONDANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : honoré de balzac, correspondance, ingratitude, lien | ![]() Facebook |

Facebook |

18/12/2020

Jean Paulhan, Henri Pourrat, Correspondance 1920-1959 : recension

La correspondance commence avec une lettre de Paulhan du 19 avril 1920, demandant à Pourrat une note, pour La NRF, à propos d’un livre de Francis Jammes ; la note est écrite et les deux écrivains s’envoient leurs livres. Paulhan regrette l’éloignement de Pourrat, qui vit à Ambert, et sollicite rapidement une collaboration régulière. Après quelques échanges d’éléments plus personnels — mais les lettres de Pourrat sont absentes jusqu’au 26 septembre —, Paulhan termine sa longue lettre du 15 juin 1920 par « Je suis votre ami » et débute la suivante par « Mon ami », à quoi répond un « Cher ami » suivi, comme ce sera souvent le cas, de nouvelles développées.

Tout semblait séparer les deux hommes, outre l’éloignement géographique : Paulhan (1884-1968) avait un métier, en même temps qu’il assurait le secrétariat de La NRF avant d’en prendre la direction, en 1925, à la mort de Jacques Rivière ; cette fonction lui faisait rencontrer le milieu littéraire, de Gide et Valéry aux surréalistes : il écrivit dans Littérature, la revue d’André Breton. Henri Pourrat (1887-1959), souffrant de la tuberculose, avait dû abandonner sa formation d’agronome et vivre à Ambert ; il publia très tôt des poèmes, collaborait à des journaux régionaux en Auvergne et trouva sa voie avec la publication de Les Vaillances, farces et aventures de Gaspard des montagnes en 1921. Les différences ont été mises entre parenthèses et les deux hommes se sont vite découvert des motifs d’échanger.

Pourrat exprime souvent un lien très fort, vivant, à la nature qui l’environne, soucieux d’aménager un potager, de planter des arbres fruitiers, et il écrit à propos des changements dans la montagne au fil des saisons, de la dureté des hivers, des plaisirs simples de la campagne (« Je cueille des champignons rosés dans de jolis prés »). Toute son œuvre est écrite principalement « sur les gens d’Auvergne, leurs coutumes, leurs mœurs », c’est-à-dire à propos du monde paysan dont, en observateur avisé, il observe la mort possible et, écrit-il dès 1928, « Ce pourrait être intéressant (...) ces transformations qu’on a sous les yeux, et [de] se séparer de tout un régionalisme. » Ses descriptions du quotidien, comme ses livres, ont toujours été très favorablement accueillis par Paulhan qui était également un observateur de la nature. Il raconte qu’à Paris une marchande de journaux gardait dans son kiosque une salamandre qu’elle nourrissait de salade, ou que Paul Éluard lui « a apporté un caméléon de Tunisie » ; lui-même élevait des lézards verts, des poissons rouges. Il note qu’au moment de la migration des hirondelles, les plus anciennes s’occupent des plus jeunes et, qu’au mois de juin, son jardin est « pris d’une sorte de folie bien plus animale que végétale, et lance de tous côtés des fleurs et des tiges que l’on reconnaît à peine ». Il serait aisé de multiplier les traces du souci de la nature dans leur correspondance ; en octobre 1937 encore, Pourrat ajoute à la fin d’une lettre, « Hier nous avons vu une si belle monstrueuse salamandre. J’ai pensé à la capturer pour toi. »

Les échanges portent aussi régulièrement sur les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne, personnelle et professionnelle. Pourrat et Paulhan se font part de leurs problèmes de santé, de ceux de leurs proches : pour le premier, il souffrira beaucoup de la mort de sa fille aînée, âgée de dix ans, en mai 1940, pour le second, il voit l’évolution de la maladie de Germaine, son épouse, qui perd toute sa mobilité. Les rationnements au cours de la guerre ont donné à Pourrat l’occasion d’apporter à Paulhan, alors installé à Paris, une aide efficace en lui expédiant des sacs de charbon de bois pour le chauffage et des vivres, pommes de terre, topinambours et miel. On lit des deux côtés une attention constante à l’autre et les témoignages réciproques d’amitié sont aussi nombreux en ce qui concerne leur travail, chacun tenant l’autre au fait de ce qu’il écrit.

Dès le début de leur relation, en 1920, Pourrat remercie Paulhan d’avoir publié dans La NRF quelques poèmes qui contribuent à le faire connaître ; il ne cessera les décennies suivantes de lui savoir gré de ses lectures attentives et critiques. On peut voir par les remarques de Paulhan ce que pouvait être alors un éditeur ; à propos d’un roman de Pourrat, Le Mauvais garçon, il détaille tout le bien qu’il en pense (délicatesse, justesse, poésie) et, ensuite, précise ce qui lui paraît à reprendre — « Il faut que je te tracasse sur deux ou trois points » —, à alléger ou supprimer dans la première partie, etc. Cet éditeur savait découvrir dans Pourrat autre chose qu’un écrivain "régional", lisant dans un récit un « sentiment d’horreur ou d’effroi (...) qui donne à ton œuvre une raison tragique ». Il ne se posait pas pour autant en supérieur, insistant sur le rôle positif de Pourrat pour lui, «Tu es mon homme libre ; il y a beaucoup de choses que je choisis ou que je juge à partir de toi, ou de ce que je serais si j’étais toi », projetant d’écrire deux romans ensemble lors d’une rencontre, lui demandant son avis quand il publiait un livre ou l’écrivait (« Ça ne t’ennuie pas que je te parle un peu des Fleurs de Tarbes ? »). Pourrat, de son côté, a toujours sollicité et apprécié les remarques et conseils de son ami : « Je pense à toi comme à celui qui m’a donné le sens de la qualité et comme au meilleur des témoins, des juges, des parrains », lui écrit-il, et il a régulièrement commenté les livres de Paulhan dans ses lettres et dans des articles*, très intéressé notamment par l’art du récit.

Pourrat publiait beaucoup (c’était son gagne-pain), en partie aux éditions Gallimard, et il a souvent sollicité l’aide de Paulhan pour régler des problèmes de tirage, de promotion de ses livres, et il était parfois furieux par la désinvolture — le mépris ? — manifesté par certains membres des éditions, comme Brice Parain ; ses lettres reviennent régulièrement sur ces difficultés, accrues par son éloignement de Paris. Paulhan intervient chaque fois qu’il le peut et, par ailleurs, lui donne des nouvelles de la vie de l’édition (en 1931, « Tout va vraiment très mal pour les livres »), des revues. Tous deux échangent à propos des écrivains qu’ils apprécient, Francis Jammes, Cingria, Bove, Ramuz, Joë Bousquet, etc., de Vialatte, que Pourrat a présenté à Paulhan.

Pendant la période de la guerre les confidences se font plus rares. Paulhan s’est engagé très vite dans la résistance, fondant notamment dès 1941 avec Jacques Decour Les Lettres françaises, alors que La NRF était passée sous la direction de Drieu La Rochelle en novembre 1940. Il batailla après la guerre contre les excès de l’épuration, sachant que sa revue, « souillée » sous l’occupation, ne pouvait reparaître — ce sera La Nouvelle Nouvelle Revue française en 1953. Pourrat, de son côté, a d’abord vu dans Pétain celui qui résistait au nazisme ; il recueillit des Juifs dans les années sombres et, plus tard, reconnut qu’il avait été en partie aveugle, « je pense à tout ce que j’aurais dû comprendre mieux auprès de toi ». La maladie gâcha ses dernières années et il voyait la disparition accélérée du monde qu’il avait décrit, « l’homme vient travailler à Ambert pour bénéficier des lois sociales », écrivait-il en 1957.

Ce fort volume est une traversée de quarante ans d’histoire littéraire ; on y découvre l’acharnement de Paulhan pour que sa revue se développe et devienne une référence dans le monde des lettres, l’énorme travail de Pourrat pour restituer la vie et les mœurs d’une région rurale. On y suit également les développements d’une belle amitié.

Jean Paulhan, Henri Pourrat, Correspondance, 1920-1959, édition Claude Dalet et Michel Lioure, Les Cahiers de la NRF, Gallimard, 2020, 816 p., 45 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 18 novembre 2020.

* On lira la liste de ses recensions en appendice et celle des Fleurs de Tarbes reprise intégralement.

Publié dans Paulhan Jean, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean paulhan, henri pourrat, correspondance, 1920-1959, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

18/03/2020

Simone Debout & André Breton, Correspondance 1958-1966

L’Atelier d’André Breton

Derrière la lourde table bureau, le mur que l’on a célébré et finalement transporté dans un espace public, comme si l’on pouvait séparer ce mur de l’atelier qu’à la fois il clôturait et portait jusqu’aux confins de la terre. Là, étaient juxtaposées des pièces d’art primitif, une écorce aborigène, des planches sculptées de Nouvelle-Calédonie, un tableau de Picabia et la grande peinture d’une tête de Miró. Plus bas, une foule de statuettes des Marquises, de l’Île de Pâques, des masques, de sombres fétiches parés de coquillages ou d’écorces et de plumes, et des petits tableaux de Jarry, de Miró, d’Arp, une photo-portrait d’Élisa et une grande volière d’oiseaux aux brillantes couleurs et des crânes surmodelés. Le passé et le présent le plus proche et le plus lointain, un tout dont la véhémence et la cohérence étaient celles du désir, de regard qui les avait choisis un à un, et que cette commune élection accordait.

Simone Debout, Mémoire, d’André Breton à Charles Fourier, dans S. D. & André Breton, Correspondance, 1958-1966, éditions Claire Paulhan, 2020, p. 170-171.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Breton, André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : simone debout & andré breton, correspondance, 1958-1966, atelier | ![]() Facebook |

Facebook |

11/01/2020

Félix Fénéon, Jean Paulhan, Correspondance, 19-1944 : recension

Il faut avoir le goût de l’histoire littéraire et de l’histoire de l’art pour savoir qui était Félix Fénéon (1861-1944) ; il n’a publié qu’un livre, Les Impressionnistes en 1886 (dans La Vogue, 1886) et tous ses textes sont restés très longtemps dispersés. Ce n’est qu’en 1948 que ses articles et ses Nouvelles en trois lignes ont été réunis en un fort volume, non réédité, (Œuvres, Gallimard)(1). Le découvreur que fut Fénéon était un connaisseur des impressionnistes, collectionneur, défenseur en particulier de Seurat, mais également des "arts lointains" et de l’art africain(2). La préface renseigne sur ce que fut sa vie et présente une lecture d’une correspondance un peu déséquilibrée — 92 lettres de Félix et Fanny Fénéon à côté des 11 seules lettres retrouvées de Paulhan ; quant au texte des lettres, il est abondamment annoté et enrichi de fragments de lettres, d’études et de témoignages et illustré de portraits de FF (il signait de ses initiales), de photographies, de reproductions de lettres.

En novembre 1917, Fénéon travaillait à la galerie Bernheim et Paulhan lui envoie en hommage son second livre récemment paru à compte d’auteur, Le Guerrier appliqué ; trois ans plus tard, il lui remet le manuscrit de Lalie, Fénéon, alors directeur littéraire des éditions de la Sirène, « renonce à éditer ce livre charmant », estimé trop « difficile pour les enfants ». Il abandonne en 1924 toute activité sociale et, en 1933, ses deux lettres à Paulhan (depuis 1925 rédacteur en chef de La NRF) sont de sollicitation pour des amis ; un peu plus tard, en mai 1935, travaillant à un catalogue des œuvres de Seurat, il demande des renseignements à propos d’un dessin qu’avait acheté le père de Paulhan. En mars 1937, Fénéon décline l’offre de collaborer à un bulletin inséré dans La NRF, sans doute pour « des notes ou des souvenirs », prétextant être alors dans sa retraite devenu « ignorant des choses de l’univers. » Ce n’est qu’à partir de 1941 que les relations entre les deux hommes s’établissent vraiment, qu’ils s’écrivent et se rencontrent : Paulhan envoie à Fénéon Les Fleurs de Tarbes, qui estime le livre « Inépuisable, car il faut à tant de facettes plus d’une lecture » et offre en retour un dessin de Seurat. Atteint d’un cancer de l’intestin, Fénéon quitte Paris avec son épouse, Fanny, et s’installe à La Vallée-aux-Loups, ancienne maison de Chateaubriand devenue maison de santé, à Châtenay-Malabry. Les Paulhan, Jean et Germaine, viendront les voir jusqu’à la mort de Fénéon en février 1944.

Dans une étude publiée en 1943 dans les Cahiers du Sud (reprise ici en annexe), Maria Van Rysselberghe écrivait, « Pour Fénéon, le sérieux ne commence qu’avec l’art, il ne se sent engagé que sur ce terrain-là » : on comprend qu’il ait très tôt attiré Paulhan qui décide d’écrire une étude à propos de son activité critique et, parallèlement, de rassembler ses textes dispersés ; quand Fénéon a été élu juré du prix Mallarmé, en 1943, le journal La Croix notait que « La plus grande partie [de ses textes] n’a pas été jusqu’ici réunie en volume et se compose d’études littéraires, de critiques d’art et de préfaces à différents ouvrages ». Le volume des œuvres ne paraîtra qu’en 1948, mais l’étude FF ou le critique a été lue par l’intéressé, publiée en revue (1943), puis en un volume en 1945(3). Une division du livre a pour titre "Fénéon l’énigme", on y lit, « nous savons peu de chose » de lui : malgré ses questions Paulhan ne rassemble pas les éléments souhaités sur la vie du critique qui prétexte des souvenirs trop imprécis pour éviter de répondre ; le témoignage de Fanny Fénéon confirme qu’il avait un caractère pour le moins réservé, « Il ne parle guère, ne discute pas volontiers, ne se plaint jamais et ne comprend pas la jalousie ».

Mais l’entreprise de Paulhan a néanmoins séduit Fénéon qui, lorsqu’il reçoit le sommaire de deux chapitres, répond « je suis (...) impatient de les lire dans leur ampleur » et qui, surtout, lisant le manuscrit, rectifie des dates, corrige des erreurs de graphie et propose des corrections de vocabulaire, par exemple il conseille de « Remplacer "forfanterie" par "bravade" plus juste ». Il détaille aussi son rôle dans la création d’une revue — en 1884, La Revue indépendante, qui paraît pendant un an — ou précise le lieu de publication d’un de ses articles. Jusqu’à ses derniers jours Fénéon reste un lecteur attentif, commentant à l’occasion tel livre que lui apporte Paulhan : à propos de l’auteur du Silence de la mer, publié clandestinement en 1942, il assure que « nul de la corporation, pour mêlée qu’elle soit, n’a pu écrire cette niaiserie ». Il aura le plaisir de lire diverses réactions concernant l’étude de Paulhan, dont le premier des deux articles de Maurice Blanchot.

Amitié tardive, sans doute, puisque Fénéon avait 80 ans en 1941 et Paulhan 65, mais toute de complicité littéraire et d’attentions ; les Paulhan répondaient aux demandes de Fanny et Félix, leur fournissant tabac, savon, etc., apportant par exemple à Fénéon une carte d’Afrique du Nord pour suivre les combats contre l’Allemagne nazie. La préface de Claire Paulhan conclut heureusement que leur relation, outre qu’elle a remis en lumière une œuvre, « a permis de révéler un espace critique commun, dessinant une forme de filiation théorique et morale de Mallarmé à Fénéon, de Fénéon à Paulhan, de Paulhan à Blanchot et quelques autres... »

________________________________-

- Les Nouvelles en trois lignes, données au journal Le Matin de mai à novembre 1906, sont aujourd’hui disponibles en Livre de Poche.

- Une exposition au musée du Quai Branly en 2019 lui a rendu hommage, une autre a commencé en octobre au musée de l’Orangerie, elle réunit, outre des documents, des tableaux de peintres qu’il a défendus, des œuvres d’Afrique et d’Océanie.

- FF ou le critique a été réédité aux éditions Claire Paulhan (1998) et est repris dans les Œuvres complètes, IV, Critique littéraire, I, p. 260 sv. (Gallimard, 2018).

Félix Fénéon et Jean Paulhan, Correspondance, 1917-1944, édition Patrick Fréchet, Claire Paulhan, éditions Claire Paulhan, 2019, 246 p., 26 €. Cette note a été publiée sur Sitaudis le 12 décembre 2019

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : félix fénéon et jean paulhan, correspondance, 1917-1944, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

23/03/2019

Honoré de Balzac, Correspondance I, 1809-1835

À Marceline Desbordes-Valmore, Paris, fin avril 1834

Il m’est arrivé deux petites lettres trop courtes de deux pages, mais toutes parfumées de poésies et qui sentaient le ciel d’où elles venaient, et qui m’ont rappelé comme les plus beaux endroits d’une symphonie de Beethoven, les deux jours que j’ai eus de vous, en sorte que, ce qui m’arrive rarement, je suis resté les lettres à la main, pensif, me faisant un poème à moi seul, me disant — Elle a donc conservé le souvenir d’un cœur dans lequel elle a pleinement retenti, elle et ses paroles, elle et ses poésies de tout genre, car nous sommes du même pays, Madame, du pays des larmes et de la misère. Nous sommes aussi voisins que peuvent l’être en France la prose et la poésie, mais je me rapproche de vous par le sentiment avec lequel je vous admire, et qui m’a fait reste une heure de dix minutes devant votre portrait au Salon. […]

Honoré de Balzac, Correspondance, I (1809-1835), Pléiade / Gallimard, 2006, p. 853

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : honoré de balzac, correspondance, marceline desbordes-valmore | ![]() Facebook |

Facebook |

30/12/2018

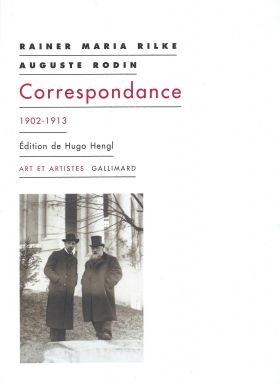

Rainer Maria Rilke, Auguste Rodin, Correspondance 1902-1913 : recension

En 1902, Rodin, à 62 ans, reconnu aux Etats-Unis et au Japon comme en Europe, homme d’affaires avisé, reçoit de nombreuses commandes de musées et de particuliers, Rilke, lui, poète pas encore estimé en Allemagne, n’a publié aucune de ses œuvres majeures. Il découvre Rodin grâce à son épouse, Clara Westhoff, elle-même sculptrice, et il lui écrit, en français, pour le rencontrer et compléter ses informations : il a obtenu la commande d’une monographie sur l’œuvre du sculpteur. Les échanges épistolaires ont été déséquilibrés, un peu plus d’une centaine de lettres de Rilke à côté de 26 de Rodin, souvent très brèves et parfois écrites par son secrétaire. Pourtant la correspondance n’éclaire pas seulement sur la manière qu’a Rilke de penser son rapport à la sculpture et à son écriture.

Bien que peu nombreuses et courtes, les lettres de Rodin sont le plus souvent attentives et chaleureuses. Loin des formules toutes faites, il dit son attachement au couple, « Vos lettres (…) me sont si précieuses que je les mets avec soin à part » ; le sachant dans le besoin, il offre l’hospitalité à Rilke dans sa maison de Meudon et est prêt à lui apporter une aide financière. De 1905 à 1906, il le prend comme secrétaire, n’ignorant pourtant pas qu’il maîtrisait mal le français, et Rilke s’acquitte de sa tâche en écrivant aussi bien à Bourdelle qu’à un emballeur, à une dame qu’à l’écrivain Gustave Kahn — ce qui ne l’empêchera pas d’être brusquement licencié, victime de l’humeur changeante de Rodin, ce qu’il commente avec amertume, « Me voilà chassé comme un domestique voleur à l’imprévu de la petite maison où, jadis, votre amitié m’installait doucement ». Leur relation reprend un an plus tard sans ce rapport d’employeur à employé et Rodin invite Rilke à venir le voir, affirmant « nous avons besoin de la vérité de la poésie tous deux et d’amitié » ; il lui propose même des photos inédites pour un article, lui porte un panier de fruits, lui prête une table. Clara obtient de travailler dans son atelier et, plus tard, de sculpter son buste pour le musée de Mannheim. Rodin lui refuse ensuite cette faveur comme il refuse à Rilke, en 1913, des photographies pour une nouvelle édition de sa monographie, après les avoir promises. L’épisode marque la fin de la relation et Rilke écrit à son éditeur, « On ne peut plus se fier à lui en rien ».

Dès les premiers temps de sa relation à Rodin, Rilke le considère comme un modèle, et ses lettres s’ouvrent avec « Mon cher maître », « Mon grand maître », avant que l’adresse devienne, en décembre 1908, « Mon cher et seul Ami ». Il vit une relation d’apprentissage qui lui paraît indispensable, et il évoque le drame du jeune peintre ou écrivain qui ne trouve aucun appui, dans « un abîme de délaissement » ; on pense aux lettres qu’il a écrites à partir de 1903 au jeune Franz Kappus, publiées beaucoup plus tard et traduites en 1937, Lettres à un jeune poète. Il regrette très vivement « l’imperfection » de son français qui gêne sa relation au point qu’il perd souvent « tout moyen de [s’] exprimer » — Hugo Hengl a heureusement choisi de publier les lettres de Rilke et de Rodin sans aucune correction. Ce qu’il apprend, en fréquentant Rodin et ses sculptures, c’est la nécessité de ne pas céder à l’émotion première, « le travail assidu peut désarmer même les anxiétés de la pauvreté », écrit-il, appréciant « cette solide et suprême jeunesse qu’est le travail », et ses hommages sont sans ambiguïté quant à l’importance pour lui de ce qu’il acquiert au cours de ses rencontres : « Votre œuvre est la patrie, pour nous, la terre natale où nous prenons tout : force et espoir et nourriture ». Clara, dans une de ses lettres à Rodin, lui rend également hommage, « Je commence à comprendre un peu ce qu’il faut faire dans la sculpture grâce à votre exemple et votre conseil. »

Si Rilke n’hésite pas à être un intermédiaire entre un acheteur en Allemagne et le sculpteur, ses lettres abordent plus souvent ce qui lui tient à cœur. Il ne cesse d’écrire à Rodin, d’Italie, de Suède, d’Autriche et lors d’un séjour en Espagne, il lui décrit un tableau du Greco qui l’a enthousiasmé. Il souhaite lui lire ses poèmes : « (quoique en allemand) pour vous donner, du moins dans le rythme, quelque chose de ce qui est ma vie », et il le tient au fait de son travail, lui confiant par exemple, « Je suis descendu dans mon travail plus loin que jamais. Il y fait noir quelquefois comme au fond de la mer et la pression des courants au dessus (sic) de moi est très forte » ; à un autre moment il tente de définir ce qu’est pour lui la différence entre poésie et prose. En 1913, quand il se retrouve seul à Paris — son ami Verhaeren est reparti —, il se fixe une règle de vie et définit ce qu’est son travail, « je ne verrai plus personne et je serai dans mon atelier comme un jeune étudiant qui commence. Car on commence toujours ».

Ce qui est aussi lisible dans cette correspondance et que souligne Hugo Hengl, c’est « un cosmopolitisme remarquable et […] un esprit européen qu’offre la passion commune de l’art ». C’est également, clairement analysé, la difficulté qu’ont les femmes à devenir artiste, notamment sculptrice, « Clara ne put véritablement percer dans son art » — le refus de Rodin de la laisser sculpter son buste révèle cette mise à l’écart.

Le livre est abondamment illustré de fac-similés de lettres, de photographies des épistoliers, des œuvres de Rodin, de l’hôtel Biron (devenu le musée Rodin), etc. Il comprend tout un ensemble d’annexes, notamment une chronologie contextuelle à partir de la naissance de Rodin, fort utile pour suivre les déplacements de Rilke et Rodin, quelques lettres écrites par Rilke au service de Rodin, des extraits d’une conférence de Carla Rilke autour de Rodin, à quoi s’ajoutent des index. Le tout, dans la belle collection Art et artistes, aide à mieux connaître le poète et le sculpteur.

Rainer Maria Rilke, Auguste Rodin, Correspondance, 1902-1913, édition de Hugo Hengl, Gallimard, 230 p., 28 €. Cette note a été publiée sur Sitaudis le 5 décembre 2018.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rainer maria rilke, auguste rodein, correspondance, 19°2-1913, édition de hugo hengl | ![]() Facebook |

Facebook |

22/11/2017

Georges Perros, Henri Thomas, Correspondance 1960-1977 : recension

Une bonne partie de la correspondance de Georges Perros (mort en 1978) a été publiée à partir de 1980 et son œuvre est rassemblée en un volume (Quarto / Gallimard, novembre 2017) préparé par Thierry Gillibœuf, à qui l’on doit déjà l’édition de la correspondance avec Jean Paulhan (éditions Claire Paulhan, 2009). Il est bon de lire les lettres de G. P. échangées avec Henri Thomas (1912-1993), dont les poèmes, romans, récits et essais — une quarantaine de volumes —, presque tous chez Gallimard, n’ont pas encore été rassemblés.

Henri Thomas enseignait la littérature française aux États-Unis, à Boston, quand il a reçu Papiers collés à leur parution en 1960, second livre publié par G. P. après Poèmes bleus, tous deux dans la collection "Le Chemin" fondée par Georges Lambrichs chez Gallimard. Cet envoi marque le début de la correspondance entre les deux écrivains. Ils se rencontrèrent peu, quelquefois à Paris, H. T. différant à plusieurs reprises un séjour à Douarnenez où vivait G. P. ; il se demandait en 1964 quand il ferait le voyage et écrivait en août 1967, « Douarnenez me reste inconnu pour un temps encore », et six ans plus tard, « Je fais toujours le songe d’aller vous voir à Douarnenez ».

Il s’y est enfin rendu en 1975, après que G. P. eut appris qu’il était atteint d’un cancer de la gorge. Cette année-là, G. P. avait obtenu une année sabbatique. Il a subi une ablation de cordes vocales à Marseille, où il était soigné ; rééduqué, comme d’autres malades, pour que soit rétablie une forme élémentaire de communication, il racontait les tentatives « pour retrouver une parole œsophagienne », en concluant « On s’est parfois plaint de ma parole. On pourra maintenant s’énerver de mon silence. » H. T. est revenu à Douarnenez en décembre 1977, un mois avant la mort de son ami, le 24 janvier 1978. L’amitié entre eux s’est d’abord fondée sur la reconnaissance réciproque d’une écriture. G. P. se retrouvait dans les études critiques de H. T., celles par exemple de La Chasse aux trésors dont il écrit, « Vous avez la dureté des poètes. Et leur tendresse » ; recevant Le Parjure, il y lit « ce déchirement d’être là plutôt qu’ailleurs » et regrette de si peu connaître son auteur, ajoutant « Je me sens moins seul, à vous imaginer ».

Tous deux avaient également des manières analogues de voir et de penser les choses du monde. Les considérations de G. P. sont d’un homme sans illusions, « La vie, ça tient dans un dé à coudre. Mais, faut se taper tout le reste », et les conclusions de H. T. à propos de son activité ne le sont pas moins quand il confie, « écrire est mon seul mode d’être en vie ». La proximité de vues n’a pourtant conduit que fort tardivement au tutoiement et ce n’est qu’à partir de juillet 1975 qu’il est devenu de mise, G. P. sollicitant alors un article sur Corbière pour une revue amie, Ubacs.

Leur correspondance a été relativement peu importante : 32 lettres de G. P., 26 de H. T., aucune par exemple entre 1964 et 1967, entre 1969 et 1972, peut-être parce qu’aucune n’a été retrouvée pour ces périodes. La maladie de G. P. change la relation épistolaire, puisque 16 lettres ont été écrites par l’un et l’autre de 1976 à décembre 1977. Comme plusieurs de G. P., celles de H. T. ont été alors plus développées ; il rapportait, notamment, les déboires amoureux de sa fille en Grande-Bretagne, donnait des nouvelles de la Nouvelle Revue Française (Lambrichs en a pris la direction en 1977), ou brodait autour des aventures d’un chat qui, recueilli dans son appartement et apporté en banlieue chez Pierre Leyris, avait finalement disparu — anecdote que connaissait G. P. : elle lui avait été relatée par Paul de Roux. L’amitié passait par la correspondance, dont H. T. souligne régulièrement l’importance pour lui ; ainsi : « Je reçois tes deux lettres qui font ma joie. Il me semble que je vis, ça ne m’arrive pas si souvent » (25 février 1977), et un peu plus tard, il s’émeut de « cette flambée d’amitié, qui me vient de toi, et me fait croire à la vie. C’est plus étrange que je ne le dis là » (8 mars 1977). Mais l’amitié se manifestait aussi autrement ; invité à l’émission de Claude Royet-Journoud, "Poésie interrompue »", G. P. lit des poèmes de H. T. et il écrit, en 1977, la 4ème de couverture de La Nuit de Londres repris dans la collection "L’imaginaire".

On lira la préface de Jean Roudaut *, qui définit finement sa relation aux deux hommes, « nous nous plaisions non par la similitude de ce que nous étions mais de ce qui nous manquait ». Dans la postface il propose un portrait de l’un et l’autre ; ils sont suivis d’une évocation de G. P. par H. T., parue dans la revue Ubacs en 1984, et d’un extrait des Papiers collés, 2 (1973) consacré à H. T. L’établissement d’une telle correspondance est affaire délicate : des lettres ne sont pas datées, les événements passés sont plus ou moins compréhensibles, etc. ; Thierry Bouchard fait revivre ces lettres sans les surcharger d’explications mais, toujours précis, il suggère par ses notes d’autres lectures. Cette édition est une réussite qui complète heureusement les volumes de correspondance déjà parus de Georges Perros — on ne connaît qu’un Choix de lettres de Henri Thomas (Gallimard, 2003).

Georges Perros, Henri Thomas, Correspondance, 1960-1977, collection Thierry Bouchard, Fario, 2017, 166 p., 15 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 7 novembre 2017

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perros, henri thomas, correspondance, 1960-1977 | ![]() Facebook |

Facebook |

29/10/2017

Georges Perros, Henri Thomas, Correspondance 1960-1977

11 août 1975, Georges Perros à Henri Thomas

Dans le fond — de quoi ? ce qu’on appelle notre destin c’est peut-être tout ce qu’on a aimé à moitié sans le savoir, tout aussi, ce qui nous a échappé, parce qu’on n’y tenait pas tellement. Trop mortel. D’où ce fumier infranchissable dont tu parles ? On sait peut-être l’essentiel trop vite. L’inacceptable si l’on tient à vivre un peu. La vie ça tient dans un dé à coudre. Mais, faut se taper tout le reste.

Georges Perros, Henri Thomas, Correspondance, 1960-1977, collection Théorodre Balmoral, Fario, 2017, p. 55.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perros, henri thomas, correspondance, 1960-1977, destin, vivre | ![]() Facebook |

Facebook |

29/09/2017

Rainer Maria Rilke, Correspondance

À Annette Kolb

Château de Duino, 24 janvier 1912

(…) le triste rôle qu’il [l’homme] joue dans l’histoire de l’amour : la seule force qu’il y montre, ou presque, c’est la supériorité que la tradition lui assigne, et celle-là même, il l’assume avec une négligence qui serait simplement révoltante, si la distraction, les absence de son cœur n’avaient eu souvent de grands motifs, qui le justifient en partie. Mais personne ne m’empêchera de voir ce que le rapport entre cette amante absolue et son pitoyable partenaire manifeste de façon définitive : à quel point tout ce qui est réalité, accompli, supporté d’un côté, celui de la femme, s’oppose à l’absolue insuffisance de l’homme en amour. Elle se voit décerner, si vous me permettez cette image banalement explicite, le diplôme de capacité d’amour, quand il n’a encore en poche qu’une grammaire élémentaire où la nécessité lui a fait apprendre quelques mots dont il forme à l’occasion des phrases, aussi belles, aussi exaltantes que les fameuses premières phrases des manuels de langue pour débutants.

Rainer Maria Rilke, Œuvre, III, Correspondance, édition Philippe Jaccottet, Seuil, 1974, p. 195-196.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Rilke Rainer Maria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rainer maria rilke, Œuvre, iii, correspondance, philippe jaccottet, amour | ![]() Facebook |

Facebook |