18/10/2017

Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline

Dodo, l’enfant ut

Enfants qui déchiffrez dans l’ambre des agathes

Des entrailles le miel des lapins étendues

Sur l’étal du marchand avec leurs quatre pattes

Pour qu’ils ne courent pas deux ensemble cousues

Enfants qui préférez le goût des aromates

Au vol des papillons sur les pousses touffues

Y semant le pollen de leurs corps antennates

Exemples confondants des ères révolues

Enfants qui déchiffrez dans le cercle de lune

Un bûcheron bossu qui porte sa fortune

Quelque fagot de bois valant bien quatre sous

Enfants qui dans la nuit apercevez la hune

De bateaux sinistrés recouverts par la hune

Enfants vous qui rêvez enfants endormez-vous

Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline,

Gallimard, 1965, p. 221-222.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, le chien à la mandoline, dodo, enfant ut, sommeil, lune, papillon | ![]() Facebook |

Facebook |

17/10/2017

Édith Azam, Mon frère d'encre

Mon frère d’encre

Mes pas de pierre ont résonné toute la nuit. J’ai eu froid, j’ai eu faim, j’ai eu peur, tellement peur que pleurer, je ne savais plus. Je me suis perdue, les yeux grands ouverts, aveugle de ne pas vous voir, les bras tendus de votre absence. J’ai foulé de mes pieds la nuit nue et béante. Seule, immensément seule, je vous ai cherché partout. Partout, les lèvres ouvertes, le regard blanc et toute fièvre. Je vous ai inventé un langage, j’ai passé des nuits à courir, exsangue, derrière la possibilité d’un souffle. J’ai cru que nous pourrions nous connaître, j’ai cru, j’ai cru… Je crois encore : il n’y a pas d’autre choix possible.

Édith Azam, Mon frère d’encre, Au Coin de la rue de l’Enfer, 2012, p. 26.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, mon frère d’encre, marche, peur, pleur | ![]() Facebook |

Facebook |

16/10/2017

Cesare Pavese, Le Métier de vivre

(1944-1945)

La richesse de la vie est faite de souvenirs oubliés.

Il y a des gens pour qui la politique n’est pas universalité, mais seulement légitime défense.

Il n’est pas beau d’être enfant ; il est beau étant vieux de penser à quand on était enfant.

Comme elle est grande cette idée que vraiment rien ne nous est dû. Quelqu’un nous a-t-il jamais promis quelque chose ? Et alors pourquoi attendons-nous ?

Il est beau d’écrire pare que cela réunit deux joies : parler tout seul et parler à une foule.

Cesare Pavese, La Métier de vivre, traduction Michel Arnaud, Gallimard, 1958, p. 227, 228, 249, 250-251, 259.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, le métier de vivre, enfance, politique, souvenir, écrire, joie | ![]() Facebook |

Facebook |

14/10/2017

Robert Coover, Rose (L'Aubépine)

Dans son imagination (tout ce qui lui reste) il s’est taillé un chemin à travers l’aubépine, a escaladé les murailles du château et atteint le chevet de la princesse. Il s’attendait à être excité rien qu’en la regardant, cette beauté légendaire qui tient à la fois de la biche et du félin, et il est vrai que, entièrement dénudé par l’aubépine, la chair encore douloureuse des piqûres d’épines qui à présent paraissent l’envelopper à la manière du linceul d’un martyr, il est excité, mais pas par la créature grave étendue là devant lui, pâle et immobile, revêtue de sa beauté spectrale comme d’un chagrin ancien et inextirpable. Le sens de sa mission le stimule et, animé par l’amour et l’honneur qui le contraignent à mener à bien cette aventure fabuleuse, il se penche en avant pour embrasser ces douces lèvres de corail légèrement écartées qui l’attendent depuis cent ans, de sorte qu’il pourrait la libérer de son envoûtement et accomplir ainsi son propre destin emblématique. Mais il hésite. Qu’est-ce donc qui le retient ? Sûrement pas ce fracas sourd de vieux ossements autour de lui. Plutôt la compassion sans doute. Que signifie vivre dans le bonheur pour l’éternité, en fin de compte, sinon chuter dans l’ordinaire, dans la faiblesse humaine, toujours davantage de désespoir, chuter dans la mort ?

Robert Coover, Rose (L’aubépine), traduction Bernard Hœpffner, Seuil, 1998, p. 58-59.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert coover, rose (l’aubépine), la belle au bois dormant, épreuve | ![]() Facebook |

Facebook |

13/10/2017

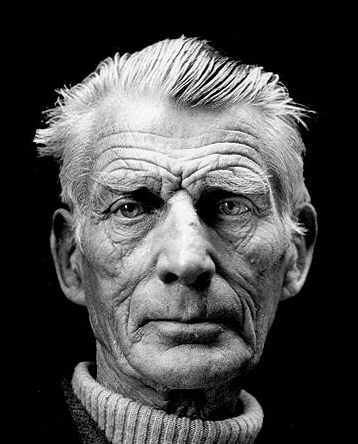

Samuel Beckett, Comment c'est

seul dans la boue oui le noir oui sûr oui haletant oui quelqu’un m’entend non personne ne m’entend non murmurant quelquefois oui quand ça cesse de haleter oui pas à d’autres moments non dans la boue oui à la boue oui moi oui ma voix à moi oui pas à un autre non à moi tout seul oui sûr oui quand ça cesse de haleter oui de loin en loin quelques mots oui quelque bribes oui que personne n’entend oui mais de moins en moins pas de réponse de moins en moins oui

Samuel Beckett, Comment c’est, éditions de Minuit, 1961, p. 176-177.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, comment c’est, mot, boue, personne | ![]() Facebook |

Facebook |

12/10/2017

Cavafy, Poèmes : Devant cette maison

Devant cette maison

Hier, en marchant dans un quartier

éloigné, je suis passé devant cette maison

que je fréquentais lorsque j’étais très jeune.

En ce lieu l’Amour avait pris mon corps

avec sa prodigieuse vigueur.

Et hier,

quand je me suis trouvé dans la vieille rue,

aussitôt furent embellis, par l’enchantement de l’amour,

magasins, trottoirs, pierres,

et murs, et balcons, et fenêtres.

Plus rien autour de moi qui fût vilain.

Et comme je m’arrêtais là, et regardais la porte,

et m’arrêtais, et m’attardais devant cette maison,

de tout mon être émanait

la voluptueuse émotion si longtemps retenue.

Cavafy, Poèmes, traduction Georges Papoutsakis,

Les Belles Lettres, 1977, p. 127.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cavafy, poèmes, devant cette maison, souvenir, volupté | ![]() Facebook |

Facebook |

11/10/2017

Pierre Pachet, Nuits étroitement surveillées

Dormir, c’est oublier

Tu dors, dit Patrocle mort apparaissant au rêveur, et moi tu m’as oublié, Achille… Curieuse accusation, a-t-on envie de dire, car si Achille rêve de Patrocle, c’est précisément qu’il ne l’a pas oublié. Et pourtant il est bien vrai que pour dormir, Achille a dû renoncer à son chagrin, renoncer même à l’idée de la mort de Patrocle, et que cette idée ne peut lui revenir que dans un sursaut, un remords : l’image de Patrocle vivant, et rappelant qu’il est mort, vient transpercer son oubli.

(…) voici que nous sommes transportés dans le rêve, au cœur de la nuit. Comme s’il était beaucoup plus tard aux horloges, quand tout est calme et noir et que peuvent se mettre à briller les images frileuses qui craignent le jour.

Pierre Pachet, Nuits étroitement surveillées, Gallimard, 1980, p. 55-56.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre pachet, nuits étroitement surveillées, rêve, achille et patrocle | ![]() Facebook |

Facebook |

10/10/2017

Rodolphe Töpffer, Du progrès dans ses rapports avec le petit bourgeois

Le progrès, la foi au progrès, le fanatisme du progrès, c’est le trait qui caractérise notre époque, qui la rend si magnifique et si pauvre, si grande et si misérable, si merveilleuse et si assommante. Progrès et choléra, choléra et progrès, deux fléaux inconnus des anciens.

Le progrès, c’est ce vent qui, de tous les points à la fois, souffle sur la plaine, agite es grands arbres, ploie les roseaux, fatigue les herbes, fait tourbillonner les sables, siffle dans les cavernes et désole le voyageur jusque que la couche où il comptait trouver le repos.

Le progrès (plus qu’une figure), c’est cette fièvre inquiète, cette soif ardente, ce continuel transport qui travaille la société tout entière, qui ne lui laisse ni trêve, ni repos, ni bonheur. Quel traitement il faut à ce mal, on l’ignore. D’ailleurs les médecins ne sont pas d’accord : les uns disent que c’est l’état normal, les autres que c’est l’état morbide ; les uns que c’est contagieux, les autres que ce n’est pas contagieux. En attendant le choléra, le progrès, veux-je dire, va son train.

Rodolphe Töpffer, Du progrès dans ses rapports avec le petit bourgeois et avec les maîtres d’école, Le temps qu’il fait, 1983, np.

09/10/2017

Tristan Tzara, De nos oiseaux

Cirque, I

tu fus aussi étoile

l’éléphant sortant de l’affiche

voir un œil énorme d’où les rayons se laissent descendre

en courbes sur terre

qui ne voit que sous la toile

la force musculaire est grave et lente sous la lumière bleuâtre

nous donne la certitude en certains exemples

la précision des gymnastes parfois des clowns

doit attendre ?

la perspective tordant la forme du corps

c’est émouvant dans ces lueurs

loin d’ici

des mains invisibles qui torturent les membres

toutes les taches jaunes aux points d’acier s’approchent

de quelques centimètres du milieu

du cirque

on attend

ce sont des cordes qui pendent en haut

la musique

c’est le directeur du cirque

le directeur du cirque ne veut pas montrer qu’il est content

il est correct

Tristan Tzara, De nos oiseaux, dans Œuvres complètes, I, Flammarion, 1975, p. 183.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan tzara, de nos oiseaux, cirque, clown | ![]() Facebook |

Facebook |

08/10/2017

Shakespeare, Le Viol de Lucrèce

Ceux qui convoitent vraiment sont rendus si absurdes par leur désir qu’ils gaspillent et abandonnent aussi bien ce qu’ils n’ont pas que ce qu’ils possèdent : espérant davantage, ils ont bientôt moins. Ou, s’ils obtiennent, ils ne gagnent dans cette surabondance que satiété, et en souffrent tant de maux qu’on peut dire qu’ils sont minés par ce pauvre enrichissement.

Shakespeare, Le Viol de Lucrèce, dans Les poèmes, traduction Yves Bonnefoy, Mercure de France, 1993, p. 65.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : shakespeare, le viol de lucrèce, dans les poèmes, yves bonnefoy, désir, avoir, satiété | ![]() Facebook |

Facebook |

Joseph Joubert, Carnets, II

17 juin 1812

N’ayant rien trouvé qui valut mieux que le vide, il laisse l’espace vacant.

2 juillet

L’indifférence donne un faux air de supériorité.

29 juillet

Quand on a trop craint ce qui arrive, on finit par éprouver quelque soulagement lorsque cela est arrivé.

4 août

Tout ce qui a l’air antique est beau, tout ce qui a l’air vieux ne l’est pas.

Joseph Joubert, Carnets, II, Gallimard, 1994, p. 355, 357, 359, 360,

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, ii, vide, indifférence, antique, beau | ![]() Facebook |

Facebook |

07/10/2017

Jean Arp, L'Ange et la Rose

Quelqu’un sait-il encore

ce qui est en haut et ce qui est en bas ?

Quelqu’un sait-il encore

Ce qui est clair et ce qui est obscur

Toujours plus rares : les rêveurs.

Le jour et la nuit se lèvent de plus en plus rarement.

Caressez la terre couverte de violettes

sous les baldaquins.

Suivez vos étoiles personnelles

suivez le cœur des nuits saintes

et le chant des rêves silencieux.

Jean Arp, L’Ange et la Rose, Robert Morel, 1965, p. 57-58.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : quelqu’un sait-il encore ce qui est en haut et ce qui est en bas, l’ange et la rose, rêveur, clair, obscur, violette | ![]() Facebook |

Facebook |

06/10/2017

Pascal Quignard, Petits traités, V

De librorum delectu

La lecture sert à faire resurgir ceux qui furent. Elle sert à faire s’approcher ce qui n’est pas. Elle sert à faire parler ceux qui sont sans voix. Par elle des ombres et des silencieux se rencontrent. Elle sert à les faire participer à l’existence que les vivants mènent. Autant que ceux qui vivent auprès de nous, autant que ceux que nous avons aimés, autant ceux dont les livres nous conservent les noms. La lecture sert de cette façon à nous inclure dans ce « rien ». Elle sert à nous réapproprier à ceux qui ont cessé d’être ou qui le cessent, à ce défaut en eux qui nous fit entre leurs jambes, et à ce vide en nous qui lui correspond sur le champ.

La prière.

La continuation des vivants et des morts.

La lecture sert à transformer la solitude en une communauté dénuée de « soi ». Une solidarité des « errants assis ».

Pascal Quignard, Petits traités, tome V, Maeght éditeur, 1990, p. 163.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités, tome v, de librotum délecte, lecture, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

05/10/2017

Alejandra Pizarnik, Cahier jaune

Portrait de voix

– À l’aube je dormirai avec ma poupée entre les bras, ma poupée aux yeux bleu or, ou celle à la langue aussi merveilleuse qu’un poème à ton ombre. Poupée, tout petit personnage, qui es-tu ?

– Je ne suis pas si petite. C’est toi qui es trop grande.

– Qu’es-tu ?

– Je suis un moi, et cela qui semble si peu, est suffisant pour une poupée.

Petite marionnette de la bonne chance, elle se débat à ma fenêtre au gré du vent. La pluie a mouillé ses vêtements, son visage et ses mains, qui se décolorent. Mais il lui reste son anneau, et avec lui son pouvoir. En hiver, elle frappe à la vitre de ses petits pieds chaussés de bleu et elle danse, danse de froid, d’allégresse, elle danse pour réchauffer son cœur, son cœur de bois, son cœur de la bonne chance. Dans la nuit elle lèvre ses bras suppliants et crée à volonté une petite nuit de lune.

Alejandra Pizarnik, Cahier jaune, traduction Jacques Ancet, Ypsilon, 2012, p. 88.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alejandra pizarnik, cahier jaune, traduction jacques ancet, poupée, hiver, danse | ![]() Facebook |

Facebook |

04/10/2017

Roland Barthes, Incidents

Urt, 31 août 1979

(…) Le crépuscule, déjà avancé, d’une beauté extraordinaire, presque étrange à force de perfection : un gris ouaté et léger pas triste, des bancs de brume au loin de l’autre côté de l’Adour, le chemin bordé de maisons paisibles pleines de fleurs, une demi-lune d’or, véritablement, des bruits de grillons, comme autrefois : noblesse, paix. J’ai eu le cœur gonflé de tristesse, presque de désespoir : je pensais à mam, au cimetière où elle était, non loin, à la « Vie ». Je sentais ce gonflement romantique comme une valeur et j’étais triste de ne jamais pouvoir le dire, « valant toujours plus que ce que j’écris » (thème du cours) ; désespéré aussi de ne me sentir bien ni à Paris, ni ici, ni en voyage : sans abri véritable.

Roland Barthes, Incidents, Seuil, 1987, p. 89-90.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |