16/11/2017

Hélène Sanguinetti, Domaine des englués, suivi de six réponses à Jean-Baptiste Para

Automne à nouveau

2 novembre à nouveau passé. Anniversaire de nos morts. Visite au cimetière. Calme visite étonnamment.

Que voulez-vous faire de vous après ? Enterré, pourrissant, farci de vers, blanchi enfin ? ou brûlé, éparpillé, dans la belle nature d’où vous venez ? ou brûlé conservé, délicatement posé enfermé ? ou exposé, dévoré en haut de la tour, morceaux de vous que charognards s’arrachent ? Dures questions. Le bushi ce n’est pas moi. Hurler la mort qui fait vieillir d’un coup tous ceux qui aimaient, aiment, restent. Oh, des cœurs aussi friables !

Hélène Sanguinetti, Domaine des englués, suivi de Six réponses à Jean-Baptiste Para, La Lettre volée, 2017, p. 26.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hélène sanguinetti, domaine des englués, suivi de six réponses à jean-baptiste para, novembre, cimetière | ![]() Facebook |

Facebook |

15/11/2017

Marie-Laure Zoss, hécates (la Revue de belles-lettres)

Photo C. Bally

S'arc-boute et force la cohue, finira bien par sauter, le couvercle, pas vrai, du brasier de cailloux, tandis que mors à l'échine vient serrer ; colère à sa tordre roulée sur elle-même, accroche grenaille au passage de syllabes, et ça s'arrête bouclé au seuil ; au fer rouge ou même forgeant à froid, celui-là essaie, n'y arrive pas, à travers la croûte terrestre pas de coup possible porté de l'intérieur ; ça ne dégage rien ; jusqu'en lisière de la voix, verbe corseté au point mort ;

à ce jour nulle autre issue que le bond ; pieds dans les ronces fraîches ou la fleur d'acacia, celui-là ne souffre pas de s'entendre, ponts sabrés derrière soi ;

et qu'il réprime ainsi qu'âcre ballot l'empêchement d'articuler, sous folle avoine, orge des murs ; l'espace entrouvert dans le cri qu'affile la suie du martinet, un souffle d'herbe froissant le talus.

Marie-Laure Zoss, hécates (extraits), dans La revue de belles-lettres,

Société de Belles-Lettres de Lausanne, 2011-2, p. 127.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie-laure zoss, hécates, voix, saut | ![]() Facebook |

Facebook |

14/11/2017

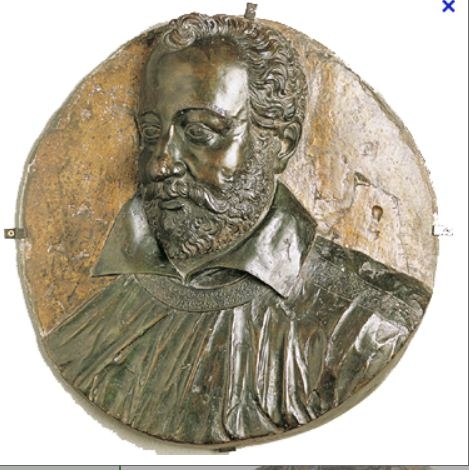

Jean de Sponde, Œuvres littéraires

Tandis que dedans l’air un autre air je respire,

Et qu’à l’envy du feu j’allume mon désir,

Que j’enfle contre l’eau les eaux de mon plaisir,

Et que me colle à Terre un importun martyre,

Cet air tousjours m’anime, et le désir m’attire,

Je recherche à monceaux les plaisirs à choisir,

Mon martyre eslevé me vient encore saisir,

Et de tous mes travaux le dernier est le pire.

À la fin je me trouve en un estrange esmoy,

Car ces divers effets ne sont que contre moy ;

C’est mourir que de vivre en cette peine extrême.

Voilà comme la vie à l’abandon s’espard,

Chaque part de ce Monde en emporte sa part,

Et la moindre à la fin est celle de nous mesme.

Jean de Sponde, L’essay de poèmes chrétiens, dans Œuvres

littéraires, Droz, Genève, 1978, p. 259.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean de sponde, Œuvres littéraires, désir, plaisir, vivre, mourir | ![]() Facebook |

Facebook |

13/11/2017

Nicolas de Staël, Lettres 1926-1955

Paris, 1953

Toute ma vie j’ai eu besoin de penser peinture, de voir des tableaux, de faire de la peinture pour m’aider à vivre, me libérer de toutes les impressions, toutes les sensations, toutes les inquiétudes auxquelles je n’ai jamais trouvé d’autres issues que la peinture.

Nicolas de Staël, Lettres 1926-1955, Le bruit du temps, 2014, p. 362.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas de staël, lettres 1926-1955, peinture, issue | ![]() Facebook |

Facebook |

12/11/2017

Christine de Pisan, Cent ballades d'amant et de dame

Cent ballades d’amant et de dame,

XX, La Dame

Se j’estoie bien certaine

Que tout vostre cuer fust mien,

Et sans pensée vilaine

M’amissiez, je vous dy bien,

Que tant vous vueil ja de bien,

Que m’amour vostre seroit,

N’autre jamais ne l’aroit.

Mais mains hmmes, par grant peine,

Faont accroire, et n’en est rien,

Qu’ils ayment d’amour certaine

Les dames, et par maintien

Faulx, font tant qu’on leur dit : « Tien

Mon cuer qui tien est de droit,

N’autre jamais ne l’aroit ».

Par quoy s’ainsi amour vaine

M’avugloit, sur toute rien

Me seroit douleur grevaine,

Mais s’estiez en tel lien

Comme vous dictes, je tien

Que mon penser s’i donroit,

N’autre jamais ne l’aroit.

Le cuer dit : « Je vous retien ».

Mais Doubtance y met du sien,

Mon vueil point ne vous lairoit

N’autre jamais ne l’aroit.

Christine de Pisan, Cent ballades d’amant

et de dame, 10/18, 1982, p. 51.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christine de pisan, cent ballades d’amant et de dame, fidélité, cœur, doute | ![]() Facebook |

Facebook |

Velimir Khlebnikov, La création verbale

L’A. B. C. libéré des entraves

Le Livre Unique

J’ai vu les noirs Védas

Le Coran, l’Évangile,

Les livres des Mongols

Dans leur gaine de soie,

Où se mêlent la poussière des steppes

Et l’odeur forte de crottin.

Faire un bûcher,

Comme les Kalmouks à l’aube,

Et s’y étendre —

De blanches veuves disparurent dans un nuage de fumée,

Pour hâter la venue

Du Livre Unique,

Dont les pages sont de grandes mers,

Frémissant de leurs ailes de papillons bleus ;

Et le fil de soie indiquant

Où s’est suspendu le regard du lecteur

Des fleuves immenses au torrent bleu ;la Volga où, la nuit, on chante Razine,

Le Nil jaune où l’on prie le soleil,

le Yang-Tsé-Kiang comme un purin épais de créatures humaines.

[…]

Velimir Khlebnikov, La création verbale, traduction Catherine Prigent, Christian Bourgois, 1980, p. 21.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : velimir khlebnikov, la création verbale, l'a. b. c. libéré des étraves, livre unique | ![]() Facebook |

Facebook |

11/11/2017

Elizabeth Willis, Intrigue

Intrigue

La deuxième phase est l’insomnie.

D’abord il y eut l’inquiétude.

La troisième phase est « les gens normaux ».

La quatrième — que faire.

La première phase est le chaos.

La deuxième est l’invention.

L’engin à vapeur. La serviette.

La table de pique-nique. L’argent.

D’abord tu franchis un pont.

Ensuite tu volais.

Puis tu passais le balai.

D’abord vient l’amour.

Puis la nausée.

D’abord le plaisir.

Rien qu’un petit pincement.

D’abord la pupe, puis les ailes.

Pas un mot. La nuit.

[…]

Elizabeth Willis, Intrigue, dans Koshkonong, n° 12,

été 2017, p. 1-2.

© photo Charles Bernstein

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : elizabeth willis, intrigue, koshkonong, origine, consommation | ![]() Facebook |

Facebook |

10/11/2017

Blaise Cendrars, 19 poèmes élastiques

19.Construction

De la couleur, de la couleur et des couleurs

Voici Léger qui grandit comme le soleil de l’époque tertiaire

Et qui durcit

Et qui fixe

La nature morte

La croûte terrestre

Le liquide

Le brumeux

Tout ce qui se ternit

La géométrie nuageuse

Le fil à plomb qui se résorbe

Ossification

Locomotion

Tout grouille

L’esprit s’anime soudain et s’habille à son tour comme les animaux et les plantes

Prodigieusement

Et voici

La peinture devient cette chose énorme qui bouge

La roue

La vie

La machine

L’âme humaine

Une culasse de 75

Mon portrait

Février 1919

Blaise Cendrars, Dix-neuf poèmes élastiques, dans Œuvres romanesques ;précédées de Poésies complètes, Pléiade / Gallimard, 2017, p. 71.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : blaise cendrars, dix-neuf poèmes élastiques, construction, fernand léger, portrait | ![]() Facebook |

Facebook |

09/11/2017

Emily Dickinson, Y aura-t-il pour de vrai un matin

I’m Nobody! Who are you?

Are you — Nobody — too?

Then there’s a pair of us!

Dont tell ! they’d banish us — you know!

How dreary — to be — Somebody!

How public — like a Frog —

To tell your name — the livelong June —

To an admiring Bog!

Je ne suis personne ! et vous ?

Personne — non plus ?

Alors nous faisons la paire !

Chut ! on nous bannirait — savez-vous !

Que c’est ennuyeux — d’être — Quelqu’un !

Vulgaire — comme la grenouille —

De claironner son nom — au long de Juin —

À un Marais admiratif !

Emily Dickinson, Y aura-t-il pour de vrai un matin,

traduit et présenté par Claire Malroux, José Corti,

2008, p. 252-253.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, y aura-t-il pour de vrai un matin, personne, quelqu'un, public | ![]() Facebook |

Facebook |

08/11/2017

Daniel Blanchard, Bruire

Vivere il finire

À la baisse du jour,

sous le vacarme exténué,

des voix d’enfants, d’oiseaux.

Parole de rivière :

Demain tu ne seras plus toi…

un chant dans la mémoire.

L’appel de ton regard,

ta musique dans ma mémoire,

eau qui remue dans l’eau.

Dans la brise de mai,

avec le grand pin bleu bruire

à l’automne de la vie.

Mon corps contre ton corps

sera la caresse du temps.

(Murmure de rivière)

Daniel Blanchard, Bruire, L’Atelier contemporain,

2017, p. 10, 11, 24, 28, 30.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : daniel blanchard, bruire, vivere il finire, haïku | ![]() Facebook |

Facebook |

07/11/2017

Christine Guinard, Des corps transitoires (chute d'Icare)

Chute d’Icare

Lorsque Icare se fut consolé de sa légère tristesse, regrettant à l’aube, son père et la terre délaissée déjà, troqués naïvement contre un moment de grâce ; lorsqu’il eut considéré la perte en lui, la peur du chemin, le battement acharné du cœur prenant son envol, il ouvrit délicatement son bras droit, serti d’une aile bleutée. Il tira jusqu’au milieu du bras, guida jusqu’à l’épaule le gant gainé de plumes soyeuses et l’ajusta au plus près, afin de ne pas le laisser s’affaisser. Puis, encouragé par le souffle du vent contre sa poitrine nue, il entama le déploiement du bras gauche, pour y apprêter l’aile grise et bleue, identique à la première, de plumes et de soie, piquée comme de fins grains d epeau. Il replia contre son cœur le bras droit pour ne pas donner prise aux bourrasques fraiches du matin et voulut, agenouillé en terre tel un suppliant, se dresser, héroïque, pour braver devant lui les lois humaines.

Christine Guinard, Des corps transitoires, éditions mémoire vivante, 2017, p. 7-8.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christine guinard, des corps transitoires, chute d'isard, aile | ![]() Facebook |

Facebook |

06/11/2017

Jean-Baptiste Cabaud, La folie d'Alekseyev — Tombeau de Mandelstam

Tombeau de Mandelstam

C’est un dernier arrêt, une dernière porte en plein Nord, devant une perspective Nevski pétersbourgeoise vidée de ses passants. Changements légers. Les immeubles s’éloignent. Les fers des chevaux aux fiacres archaïques, à coups d’étincelles, de claquements sonores, secs, creusent des marches d’escalier dans les pavés. C’est un siècle chien-loup, depuis les hauteurs, qui s’étend sur la ville et fond sur l’horizon comme une rumeur dans les nuages. Comme un bruit dans le temps. Les couleurs sont changeantes, accidentelles, et le froid, c’est étrange, le froid morbide et carnivore a disparu. Une table de cuisine dans cette allée est installée, conviviale, universelle ; son plateau de bois patiné est le centre de toute la Russie. […] À qui s’y assiéra, à qui voudra se poser là, échoira de discuter avec le poète. Il est là ; il attend. Délivré de sa fatigue. Les yeux creux et les gencives maladives, regardant, étonné un peu, la nouveauté de ce décor. Ses mains scorbutiques en gants de pellagre ne le font plus souffrir. Il ne gratte plus en gestes réflexes son corps suppurant de vermines et de poux. Ne cherche plus à remettre machinalement, vainement en place contre le froid son caban d’ouate crevée de détenu, ses bottes bourkis de tissus décousus Qui voudra lui parler le trouvera assis ici. Longtemps sûrement. Légèrement souriant, composant à mi-voix, d’un souffle de poumon, ses poèmes sur le monde ; tout à son esprit. Son corps, sans qu’il s’en soit rendu compte, ne le tourmente plus, depuis longtemps enfoui par d’autres compagnons de disgrâce, sous le poteau noir d’une fosse commune, dans un camp de transit près de Vladivostok.

Jean-Baptiste Cabaud, La folie d’Alekseyev, Dernier Télégramme, 2017, p. 25-26.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-baptiste cabaud, la folie d’alekseyev, tombeau de mandelstam, camp, déportation, russie | ![]() Facebook |

Facebook |

05/11/2017

Hugo von Hofmannsthal, Lettre du voyageur à son retour

Le 26 mai 1901

Ma vie a été totalement dépourvue de bons moments jusqu'à maintenant, et peut-être ne le sais-je que depuis certaine petite aventure que j'ai eue voici trois jours — mais je veux essayer de raconter les faits dans l'ordre : encore que tu ne puisses pas retirer grand-chose de mon récit. Bref, je devais me rendre à une conférence, la dernière, décisive, d'une suite de discussions qui avaient pour but de rapprocher la société hollandaise pour laquelle je travaille depuis quatre années et une société anglo-germanique déjà existante, et je savais que ce jour serait déterminant — d'une certaine façon aussi pour ma vie à venir — et je n'avis aucune prise sur moi-même, oh! comme je manquais d'emprise sur moi-même ! De l'intérieur je sentais la maladie venir en moi, mais ce n'était pas dans mon corps, je le connais trop bien, mon corps. c'était la crise d'un malaise interne ; ses accès antérieurs, il est vrai, avaient été aussi imperceptibles qu'il est possible ; qu'ils avaient somme toute été réels, qu'ils étaient liés néanmoins à ce vertige présent, je le compris alors en un éclair, car nous comprenons bien davantage en de telles crises que dans les instants ordinaires de la vie. Ces prémices avaient été d'infimes, d'absurdes mouvements de contrariété, tout à fait négligeables, presque des déviations et incertitudes passagères de la pensée ou du sentir, amis à coup sûr quelque chose de tout nouveau pour moi ; et je crois bien, pour insignifiant que soit tout cela, n'avoir jamais rien ressenti de tel, sinon depuis ces quelques mois où je foule à nouveau le sol européen. Quoi, énumérer ces accès occasionnels d'un presque rien ? Il le faut, de toute façon — ou bien je dois déchirer cette lettre et taire le reste à jamais. Il arrivait parfois, le matin, dans ces chambres d'hôtels allemands, que la cruche et la cuvette — ou un coin de la chambre avec la table et le portemanteau — m'apparaissaient si irréels, si totalement dépourvus de réalité, malgré leur indescriptible banalité, presque fantomatiques et en même temps provisoires, en attente, qu'ils se substituaient en quelque sorte, pour un instant, à la cruche réelle, à la cuvette réelle emplie d'eau. Si je ne te connaissais pas comme un homme à qui rien ne semble grand ni petit ni entièrement absurde, je n'irais pas plus loin. D'ailleurs, il me suffirait peut-être de ne pas expédier la lettre. Mais : c'était ainsi.

(...)

Hugo von Hofmannsthal, Lettre du voyageur à son retour, précédé de la Lettre de Lord Chandos, traduit de l'allemand par Jean-Claude Schneider, Mercure de France, 1969, n.p.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

04/11/2017

Roger Giroux, L'arbre le temps

Nue,

Frileusement venue,

Devenue elle sans raison, ne sachant

Quel simulacre de l’amour appeler en image

(belle d’un doute inachevé

vague après vague,

et comme inadvenue aux lèvres), ici

d’une autre qui n’est plus

que sa feinte substance nommée

Miroir, abusive nacelle,

eau de pur silex.

Roger Giroux, L’arbre le temps,

Éric Pesty éditeur, 2016, p. 61.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roger giroux, l’arbre le temps, nudité, miroir, simulacre | ![]() Facebook |

Facebook |

03/11/2017

E. E. Cummings, Érotiques

Ma dame, je vais vous toucher de mon esprit

Vous toucher et toucher et toucher

jusqu’à ce que vous m’accordiez

un soudain sourire, timidement obscène

(ma dame je vais vous toucher de mon esprit.) Vous

toucher, c’est tout,

légèrement et vous deviendrez tout à fait

avec une infinie facilité

le poème que je n’écris pas.

Edgar Estlin Cummings, Érotiques, traduction Jacques

Demarcq, Seghers, 2012, p. 113.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cummings, Edward Estlin, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : e. e. cummings, Érotiques, jacques demarcq, dame, toucher, esprit, poème | ![]() Facebook |

Facebook |