11/01/2016

Danielle Collobert (1940-1978), Survie

balancé au chaos sans armure

survivra ou non résistance aux coups la durée longue de

[vie

je parti l’exploration du gouffre

tâtonnant contre jour

déjà menottes aux mains les stigmates aux poignets

aux pieds les fers les chaînes

la distance d’un pas l’unité de mesure

je raclant mon sol avec ça

traîne le bruit dans l’espace

en premier sur la bande son du prométhée

le vautour dans la gorge

à coups au sang rabattu sans fin vers le silence

au milieu du front le plat désert futur

derrière caché peut-être le corps à s’agglomérer

Danielle Collobert, Survie, Orange Export Ltd, 1978,

repris dans Change, n° 38, octobre 1979, repris dans

Œuvres, I, P.O.L, 2004.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danielle collobert, survie, chaos, prométhée corps | ![]() Facebook |

Facebook |

10/01/2016

Agnès Rouzier, À haute voix, dans Change

Tout vouloir dire et ne pouvoir rien dire, quand on dit. Cette distance invincible qui fait effectivement que la parole ne serait valable que si elle pouvait être, en même temps, une forme de fête. Parce que quand on écrit, elle est fête, ou faite pour la fête, très exactement, oui, faite pour la fête. Mais la fête n’arrive jamais. Alors l’écriture est silence, et c’est dans cet intervalle : être faite pour la fête et ne devenir que silence, qu’il faut la situer, comme si dans cet intervalle le silence devenait : une fête, une sorte de fête, une fête, difficile de trouver le mot : ce n’est pas défaillant, ce n’est pas triste, une fête à part, une autre fête, une fête qui est redoublement du silence, peut-être que le silence, alors, devient quelque chose d’insolent, je ne sais pas. Je ne comprends pas bien. Je crois qu’il serait très important de définir, de chercher à comprendre ce que peut contenir cette forme de silence, ce qui le rend possible, ce qui rend cette parole-silence possible.

Agnès Rouzier, ‘’À haute voix’’, Change, ‘’La machine à conter’’, n° 38, octobre 1979, p. 75.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : agnès rouzier, ‘’À haute voix’’, change, ‘’la machine à conter’’, écrire, fête, silence | ![]() Facebook |

Facebook |

09/01/2016

Eugène Savitzkaya, Nouba

[...]

y a-t-il quelqu’un

à côté d emoi ?

qui partagera ma couche ?

où serai-je demain ?

demain sera-t-il ?

serai-je demain ?

où demain sera-t-il ?

qu’en sera-t-il demain ?

de qui sont ces os ?

qui tient à ses os ?

où serons-nous demain ?

qui boit mon sang ?

ai-je du sang ?

que dit le sang ?

qui saigne ?

à quelle heure saigne-t-on ?

saigne-t-on à sa guise ?

où est mon mari ?

mon mari est-il ?

est-il mon mari ?

qui est contre mon cœur ?

contre qui est mon cœur ?

qui contient mon cœur ?

que contient mon cœur ?

où est ma fiancée ?

qui est ma fiancée ?

ai-je une fiancée ?

on se fiance ?

qui se fiance ?

se fiance-t-on ?

fiance-t-on ?

comment faire ?

on nous flétrit ?

nous flétrit-on ?

qui est au timon ?

qui nous émascule ?

qui est l’homme ?

qui est la femme ?

quel temps fait-il ?

fait-il du temps ?

du temps se fait-il ?

comment se fait le temps ?

où se fait-il ?

[...]

Eugène Savitzkaya, Nouba, Yellow Now

(Crisnée, Belgique), 2007, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, nouba, aimer, fiancée, temps, sang, cœur, demain | ![]() Facebook |

Facebook |

08/01/2016

Rachel Blau Duplessis, Brouillons — traduction Auxeméry

Brouillon 89 : Interrogatoire.

Tout cela, pourquoi en as-tu été touchée à ce point ?

La soif, d’aller ici, là, partout.

Et où va-t-on quand on part de là ?

Il n’était pas prévu que ce soit une impasse.

Es-tu prête ?

Jamais de ma vie.

Déclares-tu ici bien être l’auteur des termes que tu employais ?

Non, il y avait quelque chose qui dépassait l’idée d’auteur.

As-tu eu plaisir à déposer ?

C’est devenu une condition de mon travail.

En réponse à quoi, exactement ?

À deux mots, un de ses poèmes, jadis, ‘’cendres froides’’.

C’est arrivé quand ?

À moment donné, il y a longtemps, mais encore en ce moment.

En es-tu vraiment à ce point de désespoir ?

Dépend des fois, et d’où. Oui et non.

De quelle sorte de confession s’agit-il ?

Je ne fais pas de confession, j’expose seulement des faits.

Naïveté de ta part, non ?

Ça oui, je peux l’avouer.

Où en as-tu entendu parler ?

Sur la toile, dans l’air du temps, ici ou là.

Tu es à l’écoute, mais comme de façon surnaturelle.

Elle, quand je l’ai entendu en parler, c’est comme si moi, j’en avais parlé.

La déclaration que tu as faite était donc exacte ?

Je ne sais pas ; c’est une déclaration venue d’ici ou là

Il y a trop de vague dans tout ça : ici ou là, jadis ou maintenant.

Je ne fais que donner les réponses, c’est toi qui poses les questions.

Mais ton opinion réelle, elle ne peut pas se résumer à ça.

Je ne veux pas renoncer à la poésie —

Et elle, elle n’a perdu tout espoir en l’écriture...

mais moi, c’est tous les jours que la poésie m’exaspère.

Pourquoi dis-tu ça ? C’est faire du sentiment, apparemment.

Adéquation entre langue telle que produite, et telle que reçue.

Peut-on savoir ce qu’on risque de trouver là, finalement ?

Quelqu’un d’entortillé dans un auto-interrogatoire.

[...]

Rachel Blaud Duplessis, Brouillons, traduit par Auxeméry

avec la collaboration de Chris Tysh, Corti, 2013, p. 217-218.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rachel blau duplessis, brouillons, auxeméry, interrogatoire, indécision, question, réponse | ![]() Facebook |

Facebook |

07/01/2016

Gustave Courbet : pourquoi refuser la Légion d'honneur

au ministre des Beaux-Arts

[...]

Mes opinions de citoyen s’opposent à ce que j’accepte une distinction qui relève essentiellement de l’ordre monarchique. Cette décoration de la Légion d’honneur, que vous avez stipulée en mon absence et pour moi, mes principes la repoussent. En aucun temps, en aucun cas, pour aucune raison, je ne l’aurais acceptée. Bien moins le ferai-je aujourd’hui que les trahisons se multiplient de toutes parts, et que la conscience humaine s’attriste de tant de palinodies intéressées. L’honneur n’est ni dans un titre, ni dans un ruban : il est dans les actes et dans le mobile des actes. Le respect de soi-même et de ses idées en constitue la majeure part. Je m’honore en restant fidèle aux principes de toute ma vie : si je les désertais, je quitterais l’honneur pour en prendre le signe.

Mon sentiment d’artiste ne s’oppose pas moins à ce que j’accepte une récompense qui m’est octroyée par la main de l’État. L’État est incompétent en matière d’art. Quand il entreprend de récompenser, il usurpe sur le droit public. Son intervention est toute démoralisante, funeste à l’artiste, qu’elle abuse sur sa propre valeur, funeste à l’art, qu’elle enferme dans des convenances officielles et qu’elle condamne à la plus stérile médiocrité. La sagesse pour lui est de s’abstenir. Le jour où il nous aura laissés libres, il aura rempli vis-à-vis de nous tous ses devoirs.

Souffrez donc, Monsieur le Ministre, que je décline l’honneur que vous avez cru me faire. J’ai cinquante ans , et j’ai toujours vécu libre. Laissez-moi terminer mon existence libre ; quand je serai mort, il faudra qu’on dise de moi : « Celui-là n’a jamais appartenu à aucune école, à aucune église, à aucune institution, à aucune académie, surtout à aucun régime, si ce n’est le régime de la liberté ! »

Gustave Courbet, Lettre du 23 juin 1870 au Ministre des Beaux-Arts.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gustave courbet, légion d'honneur, citoyen, artiste, principe, liberté | ![]() Facebook |

Facebook |

06/01/2016

Olivier Domerg, Le temps fait rage

© Brigitte Pallagi

pour toute poétique & pour toute morale, ce qui est devant

nous. pont de l’Anchois, un matin d’avril. léger voile malgré

grand soleil, soleil et beau temps. léger voile peut-être du fait

de la petite rivière, là, derrière, en contrebas. tout indique

que ce sentier conduit au refuge qui porte son nom. le plein

d’oiseaux dans les vallons boisés, repousses vert tendre,

crissement des chaussures de marche dans le désert du

sentier. pour toute poétique & pour toute morale, ce qui est

devant nous. je n’ai jamais fini, disait-il, jamais, jamais. elle

est nue, presque unicolore. c’est davantage un éclat lumineux

qu’une couleur. ici, et sur une centaine de mètres, le vacarme

de l’eau domine, prend le dessus sur le ronflement des

voitures qui passent de temps à autre sur la départementale.

petite gorge arborée, cascades, eau claire, remontée de son

amplifié par la caisse de résonance du vallon. pied de la

montagne comme pied du mur ; pareil pour l’écriture. on

entend des rossignols, mais pas que des quantités.

Olivier Domerg, Le temps fait rage, Le bleu du ciel, 2015, p. 25.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : olivier domerg, écriture, nature, soleil, oiseaux | ![]() Facebook |

Facebook |

05/01/2016

Pascal Quignard, Princesse Vieille Reine

[...] Le vendredi 17 septembre 1808, le père de George Sand se rendit de Nohant à La Châtre afin de faire un quatuor chez les Duverret.

Il y dîna, tint parfaitement sa partie de violon, les quitta à onze heures.

Le cheval, qui avait pris le galop en quittant le pont, heurta dans l’obscurité un déblai de pierres, manqua rouler, se releva avec une telle violence qu’il projeta son cavalier derrière lui, à dix pieds de là.

Les vertèbres du cou furent brisées. Le père de George Sand avait trente et un ans. On le plaça sur une table d’auberge. On transporta le mort sur sa table, avec une lanterne sourde tenue devant lui, afin de voir dans l’obscurité, jusqu’à Nohant. On réveilla l’enfant de quatre ans, qui était en train de dormir, et on lui dit que son père était mort en revenant de faire du violon.

Orpheline de père, enfant d’une servante méprisée et à demi-folle, petite-fille d’une vieille dame aristocratique et malade (princesse de songe, riche comme Crésus, habillée comme l’as de pique, triste à étouffer, excellent musicienne). Aurore, quand elle fut adolescente, au désespoir d’avoir été arrachée à la paix du couvent où elle était heureuse, tout à coup, « vingt pieds d’eau dans l’Indre » l’attirent.

Pascal Quignard, Princesse Vieille Reine, Galilée, 2015, p. 51-53.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mort, orpheline, couvent, quignard | ![]() Facebook |

Facebook |

04/01/2016

André du Bouchet, Entretiens avec Alain Veinstein

[...]

Alain Veinstein

Quelle a été la fonction des carnets par rapport à l’écriture des poèmes, et des livres. Vous insistiez sur le travail, tout à l’heure : précisément, on retrouve dans les livres des phrases des carnets soumises à un processus de travail.

André du Bouchet

Dans les vrais livres, dans ce qui a pris forme de poème, il y a un travail d’élaboration qui, chaque fois, m’a obligé à sortir du carnet. Il y a un point de cristallisation et de travail sur des mots sortis du carnet qui fait que ce qui est un poème a un commencement et un point final. Lequel constitue généralement une difficulté pour le lecteur Quand on interrompt, on prend congé de ce que l’on a écrit, c’est une rupture, et une rupture appelle un commencement, qui vous engage bien davantage qu’une succession de notes courant indéfiniment. La fin d’un poème vous renvoie en sens inverse au commencement. Pour commencer, comme pour finir, il faut s’engager. Je pense que dans ce qui fait un poème, il y a une difficulté absente d’un livre de notes. Le livre de notes paraît beaucoup plus facile. On prend quelque chose qui est en cours. Peut-être que le lecteur est libéré de la décision qu’il devrait prendre, comme moi-même, au fond, j’ai été libéré de la responsabilité de ce livre, assumée à l’origine par quelqu’un d’autre que moi.

André du Bouchet, Entretiens avec Alain Veinstein, L’Atelier contemporain / Institut National de l’Audiovisuel, 2016, p. 78.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bouchet André du | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, entretiens avec alain veinstein, livre, poème, travail | ![]() Facebook |

Facebook |

03/01/2016

Jean Tardieu, Formeries ; Comme ceci comme cela

La fin du poème

C’est la fin du poème. Épaisseur et transparence, lumière et misère — les jeux sont faits.

On avait commencé par la rime pour enfants. On avait cherché des ondes de choc dans d’autres rythmes. On avait gardé le silence, ensuite murmuré : on cherchait à se rapprocher du bruit que fait le cœur quand on s’endort ou du battement des portes quand le vent souffle. On croyait dire et on voulait se taire. Ou faire semblant de rire. On voulait surtout sortir de son corps, se répandre partout, grandir comme une ombre sur la montagne, sans se perdre, sans rien perdre.

Mais on avait compté sans la dispersion souveraine. Comment feindre et même oublier, quand nos débris sont jetés aux bêtes de l’espace, — qui sont, comme chacun sait, plus petites encore que tout ce qu’il est possible de concevoir. Le vertige secoue les miettes après le banquet.

Jean Tardieu, Formeries, Gallimard, 1976, p. 81.

Complainte du verbe être

Je serai je ne serai plus je serai ce caillou

toi tu seras moi je serai je ne serai plus

quand tu ne seras plus tu seras

ce caillou.

Quand tu seras ce caillou c’est déjà

comme si tu étais n’étais plus,

j’aurai perdu tu as perdu j’ai perdu

d’avance. Je suis déjà déjà

cette pierre trouée qui n’entend pas

qui ne voit pas ne bouge plus.

Bientôt hier demain tout de suite

déjà je suis j’étais je serai

cet objet trouvé inerte oublié

sous les décombres ou dans le feu ou dans l’herbe froide

ou dans la flaque d’eau, pierre poreuse

qui simule une murmure ou siffle et qui se tait.

Par l’eau par l’ombre et par le soleil submergé

objet sans yeux sans lèvres noir sur blanc

(l’œil mi-clos pour faire rire

ou une seule dent pour faire peur)

j’étais je serai je suis déjà

la pierre solitaire oubliée l

le mot le seul sans fin toujours le même ressassé.

Jean Tardieu, Comme ceci comme cela, Gallimard, 1979,

p. 45-46.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, formeries, comme ceci comme cela, la fin du poème, jeu | ![]() Facebook |

Facebook |

02/01/2016

Cavafy, ''Une nuit'' : trois traductions

Une nuit

C’était une chambre pauvre et de fortune

Reléguée au-dessus d’une taverne louche.

De la fenêtre, on voyait la ruelle

Sordide et étriquée. D’en bas

Montaient les voix d’ouvriers

Jouant aux cartes et s’amusant.

Là, sur le lit banal, sur l’humble lit,

J’ai possédé le corps de l’amour, les lèvres

Sensuelles et roses de l’ivresse,

— Les lèvres roses d’une ivresse telle que

[maintenant encore,

Cependant que j’écris, tant d’années après,

Chez moi, dans l’isolement, l’ivresse me reprend.

Cavafy, Œuvres poétiques, traduction Socrate C. Zervos

et Patricia Portier, Imprimerie nationale, 1991, np.

Une nuit

La chambre était pauvre et commune,

cachée en haut de la taverne louche.

Par la fenêtre, on voyait la ruelle

malpropre et étroite. D’en bas

montaient les voix de quelques ouvriers

qui jouaient aux cartes et s’amusaient.

Et là, sur cette couche humble et vulgaire,

je possédais le corps de l’amour, je possédais

les lèvres voluptueuses et roses de l’ivresse —

roses d’une belle ivresse, que même en ce moment

où, après tant d’années ! j’écris,

dans ma maison solitaire, je m’enivre à nouveau.

- C. P. Cavafy, Poèmes, traduit par Georges Papoutsakis,

Les Belles Lettres, 1977, p. 92.

Une nuit

La chambre était pauvre et vulgaire,

cachée au-dessus de la taverne louche.

Par la fenêtre on voyait la ruelle,

étroite et sale. D’en bas

montaient les voix de quelques ouvriers

qui jouaient aux cartes et s’amusaient.

Et là, dans l’humble lit d’un quartier populaire

j’avais à moi le corps de l’amour, j’avais les lèvres

voluptueuses et roses de l’ivresse —

roses d’une telle ivresse, qu’en cet instant

où j’écris, après tant d’années !

dans mon logis solitaire, l’ivresse revient.

Constantin Cavàfis, Une nuit, traduit par Michel

Volkovitch, Le Cadran ligné, 2012, np.

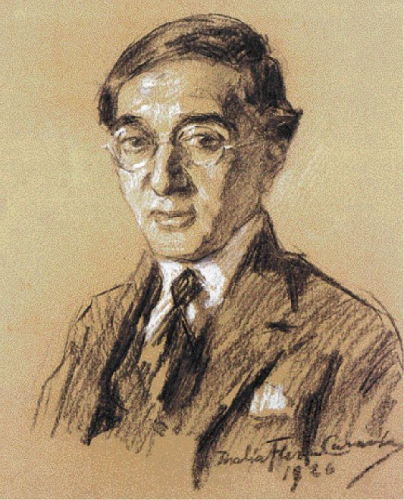

Tableau de Thalia-Flora Karavia, 1926

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cavafy, une nuit, trois traductions, chambre, amour, ivresse | ![]() Facebook |

Facebook |

01/01/2016

André Frénaud, Nul ne s’égare, précédé de Hæres

Petite révolutionnaire

Les yeux ardents

provoquant le soleil

qu’elle aimerait mieux caresser,

et la faille mince marquée

sous les embarras du mépris

pour l’homme qui n’est pas grand :

Révolutionnaire

O mon amant,

homme de demain

et peut-être de jamais,

ô front de gloire inexistant,

mon absurde frénésie.

La hache qui cheminait se déploie.

— Je porterai des hardes.

Je chanterai dans les cours avec ma voix.

J’irai sur la grand-route s’il le faut.

Rien ni personne

qui me guérira.

André Frénaud, Nul ne s’égare, précédé de

Hæres, Poésie :Gallimard, 2005, p. 266-267.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, nul ne s’égare, précédé de hæres, révolution, mépris, homme de demain, chantar | ![]() Facebook |

Facebook |

31/12/2015

Tiphaine Samoyault, La main négative, Louise Bourgeois

On n’écrit pas directement avec la main, sauf dans le sable, sauf après l’avoir préalablement trempée dans son sang. Pourtant on fait beaucoup de choses directement avec les mains : manger, boire, se moucher, creuser un trou dans la terre. Vivre et finir de vivre.

Je voudrais être un âne qui n’a pas de mains et n’a donc pas besoin de s’occuper les mains. Je pourrais aussi être un être sans mains. Alors je me plaindrais de n’avoir pas de mains et de ne pas pouvoir faire tout ce qu’on peut faire avec des mains. Mais j’ai des mains et je ne sais pas quoi faire avec elles. Alors j’écris pour m’occuper les mains. L’écriture me prend par la main et me maintient en enfance. Elle m’aide à traverser la rue, à monter les escaliers plus vite, à ne pas me sentir abandonnée. Joindre les mains occupe les mains, mais on ne peut pas écrire les mains jointes. On ne peut pas à la fois écrire et prier, écrire les yeux fermés.

Tiphaine Samoyault, La main négative, Louise Bourgeois, Argol, 2008, p. 37-38.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tiphaine samoyault, la main négative, louise bourgeois, écriture, enfance, viver | ![]() Facebook |

Facebook |

30/12/2015

Myrto Gondicas, "Sali, lié..."

Sali, lié

lourd soudain d’abîme jeté, crochant

des pieds le sol, on

lutte

trop tard déjà mais là,

impacté, compact

cinglé de pluie oblique et raide

viré cible l’instant d’avant, cueilli

(des catapultes invisibles tirent) :

on s’arc-boute écartant des jambes d’ours

courbette bagarreuse

soudain

s’expulse noir un camail de tripes

les fesses rient ;

du centre où les bras aspirés partent, un lancer d’ondes

gagne les arrières — rachis, trapèzes, nuque

s’étoilent maintenant, minuscules assauts multipliés

trop tard

on tiendra sans savoir combien

tête bue à demi, dos

proliférant

broussaille d’homme

Myrto Gondicas, "Sali, lié...", dans Sarrazine,

n°15, ocotbre 2015, "Une fois".

© Photo Sylvie Cardon

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : myrto gondicas, srrazine, sumotori, violence, assaut, combat | ![]() Facebook |

Facebook |

29/12/2015

Stéphane Korvin, noise

la fin. longtemps la répéter, ne pas la retenir, avec les mains qui fabriquent ces jours-ci des pansements discrets.

Je sais ce qu’il faut faire. s’accoter, être un cylindre, collecter la lumière, l’informité ne pas la répandre trop vite, les jours sont si longs, ils dorment dans la paume avec des idées de vertige

comme tout le monde, l’épuisante matière, la fabrique aimer, nous tournons autour d’une impression ténue

nos malléoles se heurtent, les voyages sont serrés, les chemins jouent à creuser et s’évaser, rien accueille, ici heurte

les lettres se logent, lentement elles forment des fleurs, des lettrines, la tête s’éprend, toute seule elle ne crépite pas

les couleurs se retirent et tombent jusqu’aux solives, un cœur claque quand l’oiseau entre

deux ou trois semaines : elles se taisent, passent et pendulent

si je savais parler je te glisserais « accorde tes rêves »

Stéphane Korvin, noise, isabelle sauvage, 2015, p. 7-8.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stéphane korvin, noise, lumière, aimer, lettres, couleur, parler, rêve | ![]() Facebook |

Facebook |

28/12/2015

Paysages d'automne

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paysages d'automne, venise, aveyron, périgord | ![]() Facebook |

Facebook |