12/03/2019

Jean-Louis Giovannoni, L'air cicatrise vite

On se tient dans le visage de l’autre. En dehors, c’est le vide.

Ces visages qui affleurent à la surface et qui ne vivent qu’un instant.

Effacer est une nécessité.

Accélère, ne reste pas sur place — la meute n’est pas loin !

Toutes ces formes qui glissent en nous pour avoir un visage.

Jean-Louis Giovannoni, L’air cicatrise vite, éditions Unes, 2019, p. 11, 15, 16, 21, 26.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-louis giovannoni, l’air cicatrise vite, visage, vide, effacer | ![]() Facebook |

Facebook |

11/03/2019

Henri Heine, 40 poèmes

La Lorelei

Je ne sais ce que veut dire

La tristesse que je ressens,

Une légende des anciens temps

De mon esprit ne peut sortir.

L’air est frais, l’ombre grandit

Le Rhin coule doucement,

Le sommet des monts resplendir

Au soleil couchant.

La vierge la plus belle

Là-haut s’est posée,

Sa parure d’or étincelle

Elle peigne ses cheveux dorés.

Un peigne d’or lui sert

Et pendant ce temps elle chante ;

Ô merveille de cet air,

Ô mélodie puissante !

Le batelier dans son esquif

Est ému jusqu’à la douleur,

Il ne voit plus le récif,

Il regarde vers les hauteurs.

Enfin les flots ont englouti

Le batelier et son bateau,

Et cela, par son chant si beau

C’est la Lorelei qui le fit.

Henri Heine, 40 poèmes, traduction Diane de Vogüe,

Debresse, 1956, p. 55 et 57.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri heine, 40 poèmes, légende, la lorelei | ![]() Facebook |

Facebook |

Henri Heine, 40 poèmes

La Lorelei

Je ne sais ce que veut dire

La tristesse que je ressens,

Une légende des anciens temps

De mon esprit ne peut sortir.

L’air est frais, l’ombre grandit

Le Rhin coule doucement,

Le sommet des monts resplendir

Au soleil couchant.

La vierge la plus belle

Là-haut s’est posée,

Sa parure d’or étincelle

Elle peigne ses cheveux dorés.

Un peigne d’or lui sert

Et pendant ce temps elle chante ;

Ô merveille de cet air,

Ô mélodie puissante !

Le batelier dans son esquif

Est ému jusqu’à la douleur,

Il ne voit plus le récif,

Il regarde vers les hauteurs.

Enfin les flots ont englouti

Le batelier et son bateau,

Et cela, par son chant si beau

C’est la Lorelei qui le fit.

Henri Heine, 40 poèmes, traduction Diane de Vogüe,

Debresse, 1956, p. 55 et 57.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri heine, 40 poèmes, légende, la lorelei | ![]() Facebook |

Facebook |

10/03/2019

Antoine Emaz, Cuisine

La « poésie » va prendre en charge ce que le récit classique ne peut porter, peut-être parce qu'il ne s'agit pas de fiction. Quelques chose l, comme si travailler dans le vrai interdisait le récit, parce qu'un poète n'est pas un autobiographe narcissique ou exhibitionniste et qu'il sait que la poésie est et n'est pas un confessionnal. Donc on va avec le récit, on le détourne, on le déboîte, le défait, on le déstructure, le pousse aux limites... plus rien n'est reconnaissable mais tout est dit. Ce cœur noir moteur, c'est lui qui pulse. En poésie, quand on sait lire, l'urgence est palpable, la nécessité de dire évidente. Cela peut être plus ou moins masqué par le dispositif d'écriture qui est à la fois un mode d'exposition et un mode de défense, mais c'est bien un cœur ouvert, au bout. L'enfant qui pleurede Reverdy.

En poésie, ce qui est dit est l'affleurement lisible de ce qui est tu : la vague / les profondeurs de la mer.

Dans tout ce que je note au jour le jour, cette piétaille de lignes, je ne vois pas bien en quoi je suis poète. Je note seulement ce que d'ordinaire on ne retient pas, espérant que tel ou tel détail sera révélateur, qu'il portera un peu plus que seulement lui-même.

Antoine Emaz, Cuisine, publie.net, p. 31, 35, 50.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, cuisine, sur la poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

09/03/2019

Antoine Emaz, Sauf

L'élan, l'impact

Au commencement, une poignée de terre ou une tête, serrée, trop.

Fuir haut.

Gong bleu. N'importe où l'impact. Un long frémissement à peine, immense, léger.

Une tête contre le ciel s'étoile. Miettes.

Pluie de sable sec.

Fin, en bas. De force rassemblée, une tête à nouveau serrée, un peu.

***

Dans la peur coincé, puis comme un souffle au point où on avait peur sans mots.

Brusquement, tout le corps emporté par le souffle monte, libre, vite, heurte le ciel, trop près.

La force brise net contre : un bruit d'os. Ciel à peine étoilé.

Longtemps la poussière retombe.

En bas, on est au bout, à la fin, avec quelques mots et la peur qui revient.

***

La peur trop : l'élan vers l'air, plus haut.

Bleu massif et sans bords.

Tant que l'élan nous plaque au ciel, on tient contre, sans appui.

Au bout de la force, une retombée lente, vidé.

Les mots, la tête à la fin, une poignée de sable sec.

***

être à l'étroit

trop brusque

l'appel

gong bleu choc

la tête en miettes

en bas

on refait figure

compact

à nouveau

on se tient comme on peut

Antoine Emaz, L'élan, l'impact, dans Sauf,

Tarabuste, 2011, p. 53-54.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, l'élan, l'impact, sauf | ![]() Facebook |

Facebook |

08/03/2019

Antoine Emaz, Peau

Vert, I (31.09.05)

on marche dans le jardin

il y a peu à dire

seulement voir la lumière

sur la haie de fusains

un reste de pluie brille

sur les feuilles de lierre

rien ne bouge

sauf le corps tout entier

une odeur d'eau

la terre acide

les feuilles les aiguilles de pin

silence

sauf les oiseaux

marche lente

le corps se remplit du jardin

sans pensée ni mémoire

accord tacite

avec un bout de terre

rien de plus

ça ne dure pas

cette sorte de temps

on est rejoint

par l'emploi de l'heure

l'à faire

le corps se replie

simple support de tête

à nouveau les mots

l'utile

on rentre

on écrit

ce qui s'est passé

il ne s'est rien passé

Antoine Emaz, Peau, encres de Djamel Meskache,

éditions Tarabuste, 2008, p. 25-28.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, peau, encres de djamel meskache | ![]() Facebook |

Facebook |

07/03/2019

Hommage à Antoine Emaz (1955-3 mars 2019), recension du dernier livre publié

Prises de mer est le dernier livre publié par Antoine Emaz, en 2018, aux éditions, le phare du cousseix. Cette recension a été publiée par Sitaudis

Dans une caractérisation de la mer, le lecteur lit qu’elle « vient (…) s’affaisser », « Quelque chose comme une fatigue, ou une paresse — de mer lasse » ; plus loin, à propos des vagues, « nerveuse » apparaît après une série d’adjectifs. Rien qui puisse arrêter la lecture, habitués que nous sommes à ce que tout ce qui est vivant ou en mouvement soit décrit de manière anthropomorphique ; Antoine Emaz interrompt son propos et commente : « Parler d’un mer calme ou nerveuse, en colère, ne veut sans doute rien dire mais cela permet de s’entendre à défaut d’être exact ». On reconnaît dans la remarque sa rigueur dans l’usage de la langue, on la retrouve à chaque instant dans les pages de ce Journal, consacré à ce qui est vu, selon la saison, à différents moments du jour.

Anroine Emaz note ainsi précisément des bruits, celui des vagues que l’on écoute dans le sielnce autour, celui des coquillages que le pied écrase et qui se détache au milieu d’autres, celui du vent dont le « poids » et le « mouvement » appelle des comparaisons avec ce qui est vu dans les tableaux de Klee, la flèche organisatrice de l’espace. Sont relevés aussi avec précision les couleurs : bleu de source, (le ciel), gris étain, bleu frais, bleu soutenu (la mer), etc., la couleur de la mer changeant selon l’endroit d’où on l’observe : brune parce qu’elle prend la couleur du sable, puis après « quelques mètres de vert » bleu foncé. Pourtant, ces « prises de mer » ne sont pas seulement comparables à des marines.

Le premier paysage décrit, c’est celui du matin, où la relation entre le mouvement incessant des vagues s’accorde avec le « peu de bruit » et procure une impression de tranquillité. Mais ce qui est récurrent dans ces pages, c’est la saisie du vide de la mer, de l’espace, un vide associé au calme de la marche devant l’eau : elle n’a « ni but ni errance, comme les vagues du bord qui se plient et se déplient ». Ce vide n’a rien d’angoissant, on mesure ce que l’on est quand on prend conscience de la disproportion entre notre corps et l’étendue maritime, « on ne se perd pas, on s’efface pour se retrouver plus loin à l’intérieur, bout minime anonyme du vivant ».

L’action du vent transforme le paysage, le sol s’érode, le sable se met en mouvement et l’on a alors le sentiment de « marcher dans ce qui s’en va ». Il faut ajouter à ce caractère éphémère du paysage (« on passe ») que la perception constante du vide donne à penser que l’espace (de la mer, devant la mer) ne peut être une demeure, seulement un espace de passage ; les humains deviennent vite des silhouettes, des « bâtons verticaux sur l’étendue ». Si l’on tient cependant à les garder comme terme de référence, c’est sans doute « pour croire un peu saisir les choses ». C’est cette saisie des choses, si modeste soit-elle, qui importe : prendre sa mesure, pour Antoine Emaz, c’est toujours la condition pour « ouvrir et libérer ». Il y a, ici comme dans la plupart des écrits d’Antoine Emaz, des réflexions dans la lignée des moralistes classiques — ce qui les rend d’autant plus attachants.

Publié dans Emaz Antoine, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage à antoine emaz, recension de prises de mer | ![]() Facebook |

Facebook |

06/03/2019

Hommage à Antoine Emaz (1955-3 mars 2019)

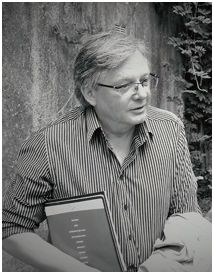

Mars 2007, Angers (photo T. H.)

Antoine Emaz est mort le dimanche 3 mars 2019 à Angers après une longue maladie.

Comment écrire après la disparition d'un homme pour qui l'on avait affection et estime depuis plus de vingt ans ? Je reprends ici un entretien, publié dans Poezibaoen 2007.

On pourrait commencer par distinguer dans tes publications les livres d’artistes des autres ensembles ; pourquoi les livres d’artistes, assez abondants ?

C’est beaucoup plus léger puisque le livre d’artiste ne comprend qu’un poème. C’est plus rapide d’exécution, ça n’engage pas du matériel, des fonds importants, donc cela écourte le temps entre l’écriture et la réalisation du livre.

Encore que… Les choses ont changé. Auparavant, je venais avec le manuscrit et il fallait attendre parfois un an, deux ans avant qu’il soit fait. Maintenant, j’anticipe le livre, je préviens l’éditeur qu’il aura un manuscrit dans un an, un an et demi, je sais que je rassemblerai les matériaux pour un livre.

Il y a donc toujours avec le livre d’artiste un plaisir de la vitesse. Autre chose : j’aime travailler dans des espaces différents ; l’espace du livre est toujours un peu le même, je pense à un livre avec Camille …, , où l’objet faisait 4 à 5 centimètres de large et 20 à 25 de haut ; il y a là une contrainte d’espace intéressante. De plus, je donne un texte et l’artiste intervient comme il veut, donc je ne peux pas deviner ce que sera le livre. Il y a un étonnement avec le livre d’artiste, beaucoup plus qu’avec un livre normal.

Tu parles de ton rapport au livre d’artiste, mais c’est un peu frustrant pour beaucoup de lecteurs, qui ne peuvent pas acheter ce genre de livres. D’ailleurs, on ne sait même pas la plupart du temps que tel livre est sorti.

Cela ne m’a jamais gêné. Pendant des années, je me suis dit que les gens pouvaient les lire, les regarder quand il y avait une exposition. Dans l’anthologie parue, Caisse claire, où j’ai repris 7, 8 poèmes tirés de livres d’artistes, ils ont à nouveau une existence. Mais c’est un peu frustrant pour moi, du fait que la présence de l’artiste disparaît ; il reste une note, on signale que le poème est paru avec l’intervention de tel artiste, et c’est la seule trace de la collaboration. Dans le livre d’artiste, le poème était dans un lieu, l’espace que l’artiste avait décidé, il existait là et, dans l’anthologie, il n’est plus dans sa maison.

Il faut ajouter que le marché du livre d’artiste a évolué, pas forcément dans le bon sens. Dans les années 1980, tu avais encore des gens prêts à dépenser 3 ou 4000 francs de cette époque pour acheter un livre, maintenant c’est plus difficile, tu as des amateurs pour des livres autour de 100 euros, ce sont encore des livres d’artistes mais beaucoup plus petits – une gravure et une page de texte. Les formats importants, avec un emboîtage, se font rares.

Tu distinguerais un ensemble de poèmes qui peuvent être lus dans une certaine continuité et le poème isolé…

Ces poèmes isolés, pour moi, existent dans l’espace ménagé par l’artiste, qui fait partie de leur identité. C’est la première fois que je sors de leur contexte des poèmes pour les déplacer dans un autre ensemble. Et ce n’est pas moi qui ai décidé ; François-Marie Deyrolle m’a dit qu’il montait l’anthologie de cette manière et j’ai accepté. Il voulait, à partir de tout ce qui avait été écrit au cours de cette période, sortir un maximum de choses.

Dans le livre d’artiste il y a la trace d’une forte collaboration, alors que dans Caisse claireje suis tout seul. Quelque chose change. Peut-être que cela ne manque qu’à moi.

Mais si le poème est lu, qu’il le soit à partir du livre d’artiste ou dans l’anthologie, quelle différence ?

Aucune – sauf que le poème n’est pas fait pour être lu à voix haute, mais pour être dans sa page, dans son espace de papier. La voix haute n’existe pas dans mon travail, je suis toujours dans la musique intérieure, dans la musique de tête. D’ailleurs je ne voulais pas lire mes poèmes. J’ai passé le cap grâce à la pression amicale de Djamel Meskache1, mais aussi parce j’ai entendu mes poèmes lus par un acteur et j’ai trouvé que ce n’était pas bon. À partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut y aller ! Je peux oraliser le poème, mais c’est tout, le poème n’a pas besoin d’autre chose. Je me démarque complètement de poètes pour qui la performance fait partie du travail.

La lecture à voix haute empêche d’embrasser du regard l’ensemble du poème, oblige à être attentif aux blancs, au découpage.

Ce découpage se fait dès le premier jet, sans que je sache pourquoi cela passe par de la prose ou des vers. Ça doit dépendre de la force motrice du poème qui décide de la pente que l’ensemble va prendre. Ensuite je ne change jamais, mis à part le travail de menuiserie. Dans le détail, oui, cela bouge, il peut y avoir cinq ou six versions successives, beaucoup de corrections, mais pas dans la forme : je ne suis jamais passé d’un premier jet en vers à une finition en prose, et vice-versa.

Je pense à un poème très ancré dans la réalité, Tours [autour de la destruction des tours du World Trade Center, le 11 septembre 2001], dans lequel le découpage en cellules interdit, me semble-t-il, le récit. Il y a bien un déroulement dans le temps, mais les blancs introduisent constamment des ruptures. Je ferai la même remarque à propos de tes réflexions sur l’écriture, dans Lichen, lichen.

D’accord avec l’idée de rupture - et qu’il y a quand même du temps. Plutôt que narration interdite, je dirais qu’elle ne se fait pas. C’est très vrai à l’intérieur des poèmes et parfois à l’intérieur d’un livre. Par exemple, dans Entre2, ça commence au printemps et ça se termine au printemps suivant ; il y a bien une chronologie mais le temps est segmenté. Cela doit correspondre à une forme d’esprit parce que c’est en effet la même chose dans la réflexion théorique ; j’ai beaucoup de mal à dépasser deux ou trois pages, je n’arrive pas à construire une démonstration. Dans ma thèse sur Reverdy, je me suis obligé à écrire pas mal de pages pour faire le nombre voulu, mais elles n’avaient pas de raison d’être ; on aboutit alors à une fausse continuité. Pour moi la pensée, comme la vie, est discontinue – une pensée, puis une autre. C’est ce que je retrouve chez des penseurs du XVIIesiècle, Pascal ou La Rochefoucauld. Une forme un peu en miettes.

La forme des moralistes… Mais il y a un côté moral chez toi ?

Je défendrais bien ça. Une certaine forme de morale, même si ça n’est pas très bien vu en poésie. Il y a une certaine façon de se tenir face à la vie, et cela ne me fait pas peur de prendre le poème sous cet angle-là. Le poème en quelque sorte aboutit à une forme de morale, sans qu’il y en ait au départ ; je n’écris pas du tout pour dire quelque chose d’ordre moral, il s’agit d’une attitude.

Et le goût de la forme lapidaire…

Dans la brièveté, c’est l’idée de condensation qui m’intéresse : en un minimum de mots un maximum de sens. Le travail sur les poèmes consiste toujours à enlever, jamais à ajouter. La matière au départ dans mes carnets est toujours trop importante, il faut supprimer. Même chose au niveau des mots : je cherche systématiquement les mots les plus courts. Plus cela tend vers le monosyllabe, mieux c’est. Tu ne liras pas des adverbes en –ment : trop longs ! Pas un mot trop abstrait non plus ; pas im-bé-cil-li-témais bê-ti-se… Aller à ce qui est à la fois le plus simple et le plus court. Cela s’est fait progressivement, avec les années, sans que je le veuille vraiment. J’ai une manière de faire, pas d’art poétique construit au sens où l’on dirait qu’un poème devrait se faire comme ci ou comme ça. De la pratique avec un certain savoir-faire acquis avec le temps. Je constate qu’à choisir entre deux mots c’est toujours le plus bref qui s’impose. Pas de volonté, c’est plutôt de l’ordre de la pente.

Je pense aux carnets de Reverdy, pour qui il y avait également un savoir-faire.

Oui, les notes de Reverdy, c’est une partie de son œuvre que j’ai toujours défendue, que je continue à lire. C’est une forme qui m’a marqué ; la pratique du carnet, de la note, de l’écriture discontinue me vient à la fois de Reverdy et des moralistes. Un texte long comme un article ne me convient pas trop, je préfère sauter d’une idée à l’autre sans suivre un fil.

Tu suis un fil d’une façon différente, c’est au lecteur à effectuer un montage.

Il y a bien l’idée de montage, d’assemblage qui est importante, notamment d’ailleurs pour les poèmes. Une page est constituée de microséquences et le poème lui-même est formé de plusieurs pages. Je réfléchis beaucoup à ces séquences au moment de la reprise. Cela peut m’arriver de bouger ce qui était au départ, dans le carnet. [Antoine Émaz cherche dans un carnet un exemple de découpage de la matière qui sera travaillée]Je dis souvent que ce n’est pas moi qui écrit un poème, mais qu’il s’écrit à travers moi.

Ce n’est pas très clair !

Cela veut dire qu’il y a une sorte de dictée de mots. Quand j’écris le premier jet, il n’y a pas de réflexion, de maîtrise ; moins j’interviens, mieux c’est. Je suis une sorte de pente qui s’organise malgré moi et la réflexion n’intervient qu’ensuite. Donc, une matière première assez grossière, assez mal fichue. Quand cette espèce de dictée de mots s’arrête, je ferme le carnet. Le lendemain, deux semaines après, je le rouvre avec mes outils.

On remplace sans peine dictée de motspar inspiration.

[rire] Mais le mot est trop long ! ins-pi-ra-tion, quatre syllabes ! Sérieusement : il y a un côté magique dans inspirationqui ne me semble pas juste. Cela vient d’en haut ! Chez moi, non, plutôt d’en bas ou d’à côté…

Je ne sais pas ce qui décide de la venue d’un poème et cela m’intrigue toujours. Tu parlais de Tours ; dans d’autres poèmes c’est le monde immédiatement autour de nous qui est en jeu. Pourquoi certains événements déclenchent un poème, alors que d’autres – par exemple la Tchétchénie – n’en ont jamais déclenché, alors que ma révolte est la même devant ces événements. Comme s’il fallait qu’il y ait à la fois un événement qui me bouleverse et que je sois prêt à écrire ; c’est cette articulation-là qui enclenche l’écriture. De là des périodes longues où le carnet reste fermé. Les premières années, je me suis parfois dit que je n’écrirais plus du tout ; je suis complètement dépendant de cette venue du poème sans que je la veuille.

C’est très loin, par exemple, des pratiques de James Sacré. Si tu prends Broussailles3 : il a décidé d’écrire sur cette question « vers ou prose », il a un projet de livre, il tisse des motifs. Chez moi, il n’y a jamais de décision, de projet de livre. Le plus construit de mes livres, si l’on peut dire ! c’est Entre ; quand j’en étais à peu près à la moitié, je me suis aperçu que j’écrivais continuellement sur le jardin, donc j’ai fini le livre dans le même mouvement, pas du tout voulu au départ.

Comme mes livres ne sont pas vraiment construits, j’ai fini par m’en sortir en introduisant des dates dans les derniers parus.

Mais à partir du moment où tu dates tes poèmes, cela gênhe le montage.

C’est vrai, je ne peux pas déplacer les poèmes. Dans Soirs, tu as seulement l’ordre chronologique, reste alors le montage à l’intérieur de chaque poème. Mais dans Os, j’ai croisé chronologie et montage : les poèmes se succèdent avec des dates, mais par les titres j’ai organisé des séries. Donc tu peux lire série après série, ce qui brise l’ordre chronologique ; ce sera la même chose avec Peau, le prochain ensemble.

Les dates, ce sont toujours celles du premier jet. Pour moi, ce sont des repères ; cela permet d’être plus clair quand tu as des références à ce qui nous entoure. C’est aussi lié à la question du temps qui me préoccupe beaucoup. Plus j’avance, plus je me dis que les poèmes c’est ce qui reste d’un temps disparu, c’est un peu comme une mémoire.

Ce serait une poésie-journal ?

Oui, pourquoi pas ? Avec une réserve : je n’écris pas de poème tous les jours. Disons : le journal d’une vie intérieure

Le journal, en fait, ce sont tes carnets, et les poèmes seraient la mémoire de ce qui est marquant dans ta vie intérieure.

J’ajoute : et que je peux écrire, puis publier. Mais c’est vrai qu’avec Ras, Soirs, Os, De l’air et Peau, cela fait une dizaine d’années de vie intérieure en mots.

Il me semble qu’il y a un mouvement progressif depuis tes premiers textes pour accorder de plus en plus de place à la vie intérieure. Rien, par exemple, sur la vie du corps.

La vie du corps est écartée, comme tout ce qui est sentimental. Cela tient à la timidité et à la pudeur, à l’interdit moral aussi – vieillerie d’éducation ! Et d’autres en parlent bien mieux que je pourrais le faire. Une dame me demandait pourquoi je n’écrivais jamais de poèmes d’amour – mais parce que cela ne vient jamais dans les carnets, que je vis cet amour sans avoir besoin de l’écrire.

Quand je veux écrire à partir d’un sujet donné, je n’y arrive pas. J’ai écrit à propos de Jean Marcourel, mort il y a peu de temps, qui était un très bon ami ; après plusieurs tentatives de poèmes, je les ai associées et abouti à un texte qui se tient à peu près. À peu près, sans plus. C’est tout à fait différent des notes, dont je peux écrire trois ou quatre pages par jour.

Dans les Carnetsde Du Bouchet, les notes sont très souvent des poèmes.

On a là une écriture qui est poétique d’entrée, même quand elle a un enjeu réflexif ou de pensée ; les trois volumes sont très beaux. Dans sa prise de ce qu’est le réel dehors, que ce soit la montagne ou la lumière, il y a une manière de travailler d’entrée poétique. Je me demande, comme il marchait beaucoup, s’il n’y avait pas maturation, et au bout d’un certain temps il s’arrêtait et notait le résultat. Giovannoni travaille également comme ça : il me disait qu’il peut avoir un livre en tête pendant six mois, qui mûrit, et à un moment il s’enferme et l’écrit.

Ce n’est pas du tout de cette manière que je travaille. Il y a peut-être une maturation qui se fait, mais c’est plus une émotion qui déclenche de l’écriture et ensuite je travaille. Il y a une matière brute, un matériau d’ordre poétique mais très grossier ; tu verrais les premières versions … Ce que je veux c’est avoir de la masse, il y en a trois fois trop mais peu importe : le lendemain je sais que je vais en enlever. Je vais jusqu’au bout de la force qui me porte, quand cela s’arrête j’ai écrit 4, 5, 6 pages de carnet, et ensuite je reprends pour élaguer, élaguer, élaguer encore, pour aboutir à une sorte de noyau, à ce qui était vraiment en jeu mais que je ne voyais pas en l’écrivant.

À propos de ce travail d’élagage, pourrait-on revenir à ton souci des mots brefs. Tu disais que tu les préférais parce qu’ils sont plus simples, mais ils ne le sont pas : quand tu parles durienou de la boue, il n’y a aucune simplicité, non ?

C’est vrai. Ce que j’aime bien, c’est une sorte d’épaisseur de sens dans un minimum de son. En plus, les mots que j’aime utiliser, comme rien, bouejustement, sont la plupart du temps très usés - usés par le temps, par leur usage courant. Ils ne brillent pas, ils sont comme délavés à force d’avoir été utilisés par tout le monde dans la vie quotidienne ; . il y a une profondeur du banal qui m’intéresse beaucoup. Je crois qu’on peut aller au plus profond de soi, ou de sa méditation sur la vie, sur la mort avec des outils très simples.

. J’aime bien aussi employer ces mots parce qu’ils offrent souvent la possibilité d’un double sens, d’une double lecture. Cela veut dire que je n’aime pas quand il y a trop de musique ; je peux admirer quelqu’un comme Claudel dans ses vers ou son théâtre, mais ce n’est pas du tout ma direction, j’ai besoin de choses plus resserrées.

Quand on te lit, grâce à ces mots usés, on a l’impression que rien ne se passe ; il faut être attentif et respecter ta ponctuation, tes blancs, tes arrêts : à ce moment-là, les mots se chargent, comme une batterie se charge. Je pense au Reverdy de La Lucarne ovale, des Ardoises sur le toit…

Oui, et en cela je dois certainement quelque chose à Du Bouchet et à Reverdy. L’idée que le blanc te permet de charger un mot qui, sinon, resterait inerte, c’est tout à fait juste. Le blanc, c’est la résonance du mot, ce qui lui donne du relief. Dans les livres de Reverdy, au moins jusqu’aux Cravates de chanvre, on est à ce sujet dans quelque chose qui continue de nous interroger dans le contemporain.

Pourrait-on parler du problème de la mémoire, pas seulement de la mémoire des événements, aussi de la mémoire de l’enfance – il y a des fragments du temps de l’enfance qui viennent dans certains poèmes.

Cela vient plus souvent maintenant. Dans Peau, ensemble écrit depuis 2005, trois ou quatre poèmes renvoient très directement à l’enfance, de manière quasiment descriptive, ce qui n’était pas possible il y a vingt ans. C’est pourquoi François-Marie Deyrolle s’est arrêté à 1997 pour l’anthologie Caisse claire ; après 1997, notamment avec la série, Soirs,Ras, Os, De l’air, Peau, il y a des motifs qui sont apparus, absents auparavant. Notamment l’enfance et les événemenst du monde, le fonctionnement de la mémoire aussi. Est-ce que cela tient au vieillissement, ce motif de l’enfance ? À la mort des parents ? Je ne sais pas.

Mais cette mémoire de l’enfance est donnée au même plan que le présent ou que le proche passé ; on a l’impression que tous les temps se confondent.

Tu as raison. Je ne distingue pas les différents plans ; du présent est mêlé à du passé proche ou du passé lointain. Je ne sais pas comment cela fonctionne, je constate que c’est comme ça dans mon écriture. Dans un poème je ne "veux" jamais me souvenir, c’est le souvenir qui s’impose.

Mais quand tu travailles ta matière, tu sais bien qu’il y des temps différents…

Oui, et je les laisse tels quels. J’ai toujours tendance à faire confiance à ce qui s’est écrit au départ, comme malgré moi, comme si une vérité personnelle apparaissait dans le poème qu’il fallait que je respecte.

Ce que je lis quand le texte se rapporte à l’enfance, c’est toujours quelque chose de très obscur ; tu parles d’un mouvement vers l’origine dans un poème, « Comprendre que l’on n’en finira pas avant de connaître l’origine »…

Il s’agit bien pour moi d’essayer de voir d’où ça vient. Pour employer un vocabulaire chrétien, sans être du tout chrétien, c’est une idée de péché originel, c’est-à-dire qu’il y a quelque chose dans "vivre" qui est faussé dès le départ, quelque chose de raté dans "vivre", et j’ai une conscience profonde de cela, qui a été fortement aiguisée par diverses circonstances. On ne comprend pas ce qui est faussé, ce qui est raté. « Dans chaque poète il y a un enfant qui pleure », écrivait Reverdy. Chez tous les poètes que je connais un peu, derrière le masque social tu trouves une fêlure dès que tu grattes un peu, et il y a un lien entre cette fêlure et l’écriture, même si on n’est pas capable de le définir. Mieux vaut sans doute ne rien en savoir!

Mouvement qui évoque Beckett…

J’aime beaucoup Beckett ; chez lui tu retrouves cette simplicité, le très peu de mots pour aller au plus loin possible d’une sorte de condition humaine ; une manière de dire la vie, ce qu’il y a de manque dans vivred’une façon extrêmement simple. Je me sens proche de cela, des derniers petits textes, Soubresauts, L’image, Le dépeupleur avec la solidité étonnante de la langue en même temps que l’émotion.

Sur l’origine… Il y a un creusement : en quoi le passé fait écho au présent. Je crois qu’écrire est toujours lié au passé parce qu’on ne peut pas écrire sur une émotion originale, neuve. Il faut toujours que cette émotion entre en résonance avec du déjà vécu pour que de l’écriture puisse se faire, sinon tu es dans quelque chose où il y a une émotion très forte, mais comme tu ne l’as pas déjà vécue, en quelque sorte, tu ne peux pas l’écrire, tu n’as pas de langue. Il faut attendre qu’une émotion un peu analogue vienne recouvrir la première pour que tu puisses écrire quelque chose. Il y a une page très juste de Baudelaire à propos de la mémoire palimpseste, au début du Mangeur d’opium ; la mémoire comme stratification d’expériences et d’émotions, la dernière venue faisant résonner toutes les strates antérieures. Pour moi, je ne cherche pas à marquer dans le poème si c’est plus ou moins loin dans le passé : tout joue de manière un peu élastique ; il y a plein d’étages et tu bouges d’un étage à l’autre sans trop savoir où cela s’arrête. Donc, les temps se mêlent, et cela m’intéresse vraiment, cela se creuse…

Cela se creus,e et toujours vers l’obscur.

Oui, parce que je pense que l’expérience forte rend muet, donc arriver à mettre des mots là-dessus ce n’est pas très évident. Mais … J’avais essayé une fois, avec de petites proses, de sérier les expériences fortes que j’avais eues dans l’enfance et dont je me souvenais. J’ai abandonné après deux ou trois textes, je n’ai jamais repris, sans doute parce que cela tournait trop vers le récit – je n’aime pas raconter. Le poème donne l’avantage de pouvoir jouer sur une sorte de clair-obscur, alors que si tu racontes tu es dans du « clair ». Quelqu’un m’avait demandé d’écrire sur un souvenir marquant, et j’ai dit tout de suite que je ne pouvais pas le faire.

C’était un sujet de rédaction…

(rire) La mémoire comme motrice, oui, et le travail sur mémoire et présent, oui aussi. Le poème me révèle quelque chose que je n’attendais pas, je ne pensais pas aller dans telle ou telle direction du temps. Encore une fois il n’y a pas une démarche volontaire d’aller vers le souvenir, du passé affleure au passage de tel ou tel truc dans le présent. Le poème en quelque sorte va noter cela.

C’est le poème-analyse…

(rire) Oui, auto-analyse.

Je reviens au poème titré Tours, où j’ai trouvé plus fort qu’ailleurs l’obsession de la chute, de l’écroulement.

Toute une série d’images disent l’obstacle ou la destruction. En ce sens , on pourrait dire que ma poésie est très négative. Il y a bien cette idée que tout est train de se défaire, tout s’éparpille. Je ne sais pas à quoi ça tient, mais c’est en effet obsessionnel. Il y a sûrement à travers l’image quelque chose qui dirait la limite de vivre, le fait qu’il n’y a pas de plénitude possible de vivre, on est toujours dans l’étroit, dans l’exigu, dans ce qui se défait. Finalement, il ne restera rien, c’est sûr… Mais j’aime mieux le savoir, être lucide qu’aveugle… Cela donne une poésie assez sombre, on ne peut pas le nier.

Avec Tours, cette obsession de la chute trouvait une matière de choix, en même temps que tu faisais un choix politique…

Il y a cet enjeu politique, mais aussi quelque chose d’autre : comment une image, un événement se défont. Quelle que soit son importance, l’événement ne tient pas plus de trois semaines. Oublié. Rien ne tient.

D’où la douleur de la mémoire.

Oui, parce que si tu ne gardes pas un peu, ne serait-ce qu’à travers un poème, trace d’un événement, du vécu, il ne restera rien du tout. Mais les poèmes eux-mêmes, on n’est vraiment pas sûrs qu’ils tiennent longtemps…

Ils tiennent au moins pour toi.

Mais après, il ne faut pas rêver… Je rêve peu d’ordinaire…

Il y a une autre théâtre d’obsessions, un peu différent de l’obsession de la chute : l’enlisement avec le sable, la boue, la vase, l’obstacle avec le mur, la falaise, et la lourdeur – lourdest des mots les plus souvent employés dans tes poèmes : tout est lourd, et va tomber.

On revient à une sorte de morale ; très profondément il y a une impossibilité de vivre ou de se réaliser pleinement qui est fondamentale chez moi. On ne réalisera jamais tout ce qui était à faire, on mourra avant d’avoir fait tout ce que l’on pouvait faire. J’ai une conscience très forte de cela et, en même temps, aussi fortement, l’idée qu’il faut se tenir face à cela, se tenir debout, ne pas se laisser tomber, écraser, être nihiliste par rapport à cela. C’est comme ça, donc tenons-nous droit et regardons en face.

C’est : titre d’un ensemble de tes poèmes.

Oui. Se tenir debout est une nécessité, ancrée en moi avec en même temps la certitude que rien en restera, pas même les poèmes. Finalement, on vient de rien et l’on va vers rien – mais allons-y tranquillement, avec le sourire et en gênant le moins possible les autres.

Néanmoins, la crainte de la suffocation est forte.

Tout ce qui tient à l’étroitesse, reprends l’étymologie d’ »angoisse » : l’étroitesse. Je ne suis pas dans un monde tranquille ; tu trouveras dans mes textes le mot « calme », pas celui de « paix » ; la tranquillité, un peu cependant avec le jardin, avec les végétaux. Sinon la vie au quotidien, c’est la difficulté, le stress, de la lourdeur, du poids : quand tu veux réaliser quelque chose, c’est lourd, tu vas peiner pendant des mois pour un résultat minime.

Par exemple dans ton métier de professeur ?

C’est un métier que j’aime bien, mais fatigant, répétitif, pénible. L’expérience du métier n’a rien arrangé sur cette vision. Pendant plusieurs années, il y a eu un combat syndical assez lourd pour améliorer une situation, mais pour déplacer un tout petit peu quelque chose, il faut des efforts énormes, et l’acquis est toujours remis en cause, alors même que la nécessité de changer est évidente pour tout le monde. Tout cela fatigue. La fatigue est un des motifs de mon écriture, et c’est bien la fatigue liée au travail ; ce n’est pas lisible directement par le lecteur.

Là où je peux retrouver du calme, c’est ici, avec les murs qui protègent, inutile de les ébouler pour aller plus loin, il y a là une sorte de sérénité, mais provisoire, je sais que cela ne va pas durer. Donc il faut en profiter tout de suite. Je ressens le dehors comme dangereux, parce que je ne le maîtrise pas, je n’ai pas de pouvoir sur lui, et que je le ressens comme potentiellement agressif. Vivre dehors c’est entrer dans du malaise.

Ce qui apparaît quand on te voit dehors avec les autres…

Je ne sais pas d’où cela vient, cela doit s’ancrer dans l’enfance. Une sorte d’inaptitude à vivre sans tension. Je pense au titre que j’aime bien de Cocteau, La difficulté d’être, celui de Pavese, Le Métier de vivre. Je ne suis pas du tout suicidaire, mais il y a régulièrement des tensions à la limite du supportable, il faut éviter autant qu’on le peut ces moments, et tâcher avec les autres comme avec soi-même d’être zen. Voilà quelque chose que j’admire chez James [Sacré] : je sais bien qu’au fond de lui-même il est inquiet, mais il a toujours une grande égalité d’humeur ; lire une page de lui a le don de me faire entrer dans une sorte de paix intérieure.

Il n’y a que là que la paix existe…

Oui, dans les mots.

Tes textes ne sont pas pessimistes ; on pourrait parler plutôt de lucidité – et la lucidité est positive, non ?

Oui, et c’est pour cela que j’ai toujours refusé le nihilisme. Pour moi, il ne faut pas en politique aller au pire. Par la lucidité, je rejoins Reverdy et, encore, les moralistes du XVIIesiècle : pas de faux-semblant. C’est comme ça, C’est.

Et le titre Caisse claire ?

Je voulais d’abord Cela, mais le titre n’était vraiment pas porteur. Après plusieurs autres, comme Un peu d’air et de peur, qui étaient trouvés trop noirs, je me suis arrêté à Caisse claire, avec l’image de la peau tendue sur laquelle on frappe. Comme si la peau était frappée du dehors, de ce qui arrive du monde, et par le dedans, par tout ce qui remonte de la mémoire – ce qui fait un son, qui est le poème. L’idée de la peau tendue me plaisait bien, l’idée aussi que la caisse claire était celle dans laquelle on sera au bout… Mais la plupart des gens ne voient pas ce deuxième sens…C’est celui que tu as lu en premier (rires).

1. Djamel Meskache dirige avec Claudine Martin les éditions Tarabuste qui ont publié plusieurs recueils d’Antoine Émaz.

2. éditions Deyrolle, 1995, repris dans Caisse claire, Points/Seuil, 2007.

3. James Sacré, Broussailles de prose et de vers, éditions Obsidiane, 2006.

Publié dans Emaz Antoine, ENTRETIENS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage à antoine emaz, entretien, 2007 | ![]() Facebook |

Facebook |

05/03/2019

Esther Tellermann, Première version du monde : recension

Ce serait sortir du cadre de la simple note de lecture que de montrer la continuité entre les textes d’Esther Tellermann ; notons cependant les liens de ce livre avec Une odeur humaine (2004), également donné comme "récit". Liens formels d’abord : prose qui privilégie souvent des blocs sans ponctuation, passage couramment dans la page d’une séquence à l’autre sans rupture syntaxique « (…) approcher la fin de l’univers, // la plaine est gorgée de sang (…) » (p. 88), introduction de formes considérées comme orales, entrelacement des voix et pas d’indication particulière pour passer de l’une à l’autre. Les rapprochements thématiques sont également nombreux, au point que Première version du monde, sur certains points, pourrait être lu comme une continuation de Une odeur humaine ; à côté de la présence de la Shoah, plus largement du racisme et des massacres de masse, le récit met aussi en scène la relation entre l’homme et la femme — plutôt qu’entre un homme et une femme — dans les échanges amoureux, qui parlent avec des interlocuteurs identiques (Madame, Docteur). En outre ces thèmes sont liés à celui de la disparition (du sujet, de la Terre).

Très tôt dans Première version du monde apparaît l’un des noms utilisés par les antisémites pour parler des Juifs (« youpins, youpinasses »), repris ensuite avec ajout de qualificatifs (« ordure, sale youpin ») ; est évoquée aussi très tôt l’envoi vers les camps de la mort : « on avait rempli les wagons de carnes, futurs cadavres », avec mention de tortures. Autre aspect des destructions, sont également rappelés les temps de la colonisation, avec un bref descriptif raciste de la vie des populations indigènes et un éloge des colons (« y avait pas encore de noms, fallait qu’on vienne ») et de leur action (« on va leur apprendre le vieux monde ! »). Ce type de discours a justifié, et justifie encore, les exactions et l’exploitation des ressources naturelles ; il est répété avec variante dans le récit, cette fois en insistant sur le caractère archaïque des pratiques indigènes, « Ils entouraient les cadavres de feuilles de palmiers, c’était à la naissance de l’Histoire (…) ». À ces « peuplades ignorantes (…) », à cet « abrutissement des races devant un lever de lune (…) », l’occidental oppose et propose ce qu’il est : « on a mieux, // tous en jeans et en baskets, on s’photographie, même que ça r’mue, on s’fait des films… ».

Cependant, si des voix vantent seulement la supériorité de leur modèle, d’autres rejettent la possibilité de toute différence et prônent la disparition de tout ce qui est estimé élément de désordre, « Faudra débroussailler ces youtres, ces nègres ces cafards (…), ce néant puant l’ordure ». Le livre abonde en allusions aux massacres et à la variété des moyens pour les mener à bien, de la machette aux armes biologiques. Éradiquer toute différence serait le moyen de préserver la vie future, « la ville doit être transformée en fosse commune, voilà tout, nous sommes nombreux depuis toujours à vouloir sauver l’espèce humaine ». On reconnaît là un des thèmes de l’eugénisme, pas seulement celui du nazisme mais (souvent) de tout projet d’un "monde nouveau". L’acharnement des humains à (se) détruire met en cause tout le vivant puisque « les océans se recouvr[…]ent de plastique » ; la disparition du monde d’aujourd’hui est vue comme une nécessité pour sortir de ce qui est mauvais (« ils (…) s’appliquaient à récuser la première version du monde ») ou comme un processus inévitable quoique incompréhensible (« nous n’avions pu ni expliquer ni enrayer la volonté humaine d’organiser sa propre fin »).

Voilà une vision peu amène, noircie sans doute par mon choix de retenir tels fragments du récit. Comment dans ce monde à l’avenir incertain peuvent se construire et se vivre les échanges amoureux ? Quel que soit l’état de la société, il est toujours nécessaire de comprendre ce qu’est la relation entre hommes et femmes ; ici, les voix sans visage ne renvoient pas à des personnages romanesques, plutôt au masculin et au féminin, et il n’est qu’une question : « que narrer d’autre que la rencontre de deux corps ? ». Les échanges amoureux évoqués relèvent du désir plus que de l’amour et ils apparaissent fort peu satisfaisants. Les mini scènes érotiques dans le récit ne font pas illusion, elles ne sont que répétition de gestes décevants ; pour lui, « c’est d’une sinistre trivialité ces cuisses ouvertes pour le même remède ancestral je t’aime tu répètes je t’aime, mêmes récidives, remèdes du vieux monde », pour elle, « ça colle cette odeur étrangère, pas lavé le sexe, j’ai rien senti Docteur, ça va trop vite ».

Ne peut-il y avoir quelque accomplissement de soi dans les échanges amoureux ? La recherche n’en est pas absente, mais le résultat toujours dans l’irréel (elle crut, ce serait), c’est dire qu’elle aboutit toujours plus ou moins à un échec. Au-delà des différences — l’homme toujours dominateur, la femme souhaitant être regardée autrement que comme objet de désir — les attentes convergent ; pour lui, la possession « serait une autre façon d’atteindre le ciel ou son envers », pour elle, l’aboutissement serait d’être « aux confins de la vie, plus proche de l’éternité qui ne réclame plus aucun effort pour disparaître ». On rapprocherait sans peine ce lyrisme amoureux, qui associe amour et disparition, de certains récits, par exemple de Bataille. Une autre aspect de la recherche exclut toute tension, rêve cette fois d’un idéal du retour à un temps d’avant tout échange amoureux, quand ce n’est pas à l’enfance.

Il est remarquable que, pour le masculin comme pour le féminin, l’évocation de l’idéal passe par la relation à l’enfance, c’est-à-dire à un moment de la vie où rien du désir amoureux n’a commencé ; pour elle il aurait fallu, non être pénétrée, mais « qu’il s’alanguisse dans un geste enfantin, les choses reviendraient à leur point de départ, l’émoi d’une première rencontre » ; pour lui, « un jour viendra (…) // l’étincelle d’un premier amour (…) // un contact si volatile (…) qu’il ferait croire à une continuité sans fin ». Pourquoi cela ne reste-t-il qu’à l’état de souhait ? Le vécu amoureux ne serait-il que sujet de roman, « illusions de pensionnaire » ? Voyons un autre plan : les conditions de vie, la « misère sociale » dans la "première version du monde" sont sans doute peu favorables à l’épanouissement par les échanges amoureux ; toute l’existence est enserrée dans un cadre rigide, limitée à « quelques actes notariés », et chacun apprend à ne vivre son corps que comme un « sac incongru » avec « une conscience empêchée d’avance ». Rien de possible aujourd’hui, mais peut-on penser un changement comme le laissent plus ou moins croire les derniers mots du livre,

« peut-être demain nous immerge dans une seconde version du monde » ?

Première version du monde offre une vision si complexe de notre monde que d’autres lectures en sont possibles. On pourrait s’attarder, par exemple, aux évocations de ce qui appartient à l’enfance, aux mentions des odeurs, à l’image du corps, à la construction même du livre (les trois parties ne sont pas équivalentes). Le récit d’Esther Tellermann ne se donne pas aisément à la lecture — et c’est tant mieux.

Esther Tellermann, Première version du monde, éditions Unes, 2018, 144 p., 20 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 10 février 2019.

Publié dans Celan Paul, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, première version du monde, shoah, racisme, échange, désir, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

04/03/2019

Carol Snow, Artiste et modèle

Le dos de la blouse blanche

Le dos de la blouse blanche boutonnée de boutons blancs

— ou le dos de la femme

emplissant la blouse blanche —

en sorte que les boutons tiraient sur les boutonnières

et ça faisait des plis

je suis restée assise derrière ça pendant toute la lecture.

J’avais essayé de décrire comment il semblait facile

d’être dehors — feuilles et herbe

attentive à verdir en guise de compagnie : combien ma difficulté

à vivre seule était exacerbée par les objets

que j’avais choisis ou qu’on m’avait donné, par la nécessité

permanente d’avoir à les reconnaître

— ce que, à l’image de la poupée

passant tendrement toute la nuit avec moi,

je savais n’être qu’illusion.

Carol Snow, Artiste et modèle, traduction de l’anglais (États-Unis) Maïtreyi et Nicolas Pesquès, éditions Unes, 2019, p. 45.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carol snow, artiste et modèle, gêne, solitude, illusion, maïtreyi et nicolas pesquès | ![]() Facebook |

Facebook |

03/03/2019

Arno Schmidt, Scènes de la vie d'un faune

[...]Septembre 1944

Un chat s'approche, hésitant, m'adresse un regard timide, accompagné d'un petit rire gêné : je lui coup une de mes trois rondelles de saucisson que je pose sur un bout de papier gras : — — Une vieille femme, perchée sur un vélo, zigzague dangereusement au milieu des gosses qui sortent de l'école.

Un chœur d'enfants ânonnait avec conviction : « Brossons nos quenottes. Zoignons nos menottes. Avant de faire dodo. Pensons saque soir au Fuhrère. Il nous donne notre lolo. Il nous protèze comme un père ! » Je n'ai pas pu me retenir d'aller jusqu'à la haie pour regarder ces mioches de cinq ans , en barboteuses, bib and tucker, sagement assis sur leurs bancs de bois. La sœur (qui venait de leur faire répéter cette monstrueuse litanie) était en train de distribuer des bonbons vitreux ; ils les mettaient alors dans un petit pot de fer blanc et touillaient avec application, jouant à les <faire cuire> : le régime capable d'inventer des choses pareilles ?! Mais je me suis alors rappelé que la première chanson qu'on m'avait apprise à l'école maternelle était : « L'Empereur est un brave homme (sic): il habite à Berlin. » C'est sans doute ainsi qu'on enseigne partout les premiers rudiments d'<instruction civique> ! : Tous des salauds ! Oser pomper ce purin fétide dans des réceptacles innocents et sans défense ! Ou l'absurde rengaine du « Sang du Christ »! : Jusqu'à l'âge de dix-sept ou dix-huit ans, les enfants devraient grandit dans une parfaite neutralité philosophique. Après, quelques cours sérieux suffiraient ! On pourrait alors leur conter alternativement l'histoire à dormir debout de la « Sainte Trinité » et la vaste blague du « brave homme de Berlin » et, à titre de comparaison, leur enseigner la filosofie et es sciences naturelle. Alors, les obscurantistes pourraient s'inscrire au chômage !

Arno Schmidt, Scènes de la vie d'un faune, traduit de l'allemand par Jean-Claude Hémery avec la collaboration de Martine Vallette, postface de J.-C. Hémery, 1991 [1962, Julliard], Christian Bourgois, p. 157-158.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arno schmidt, scènes de la vie d'un faune, endoctrinement, éducation, jean-claude hémery | ![]() Facebook |

Facebook |

02/03/2019

John Clare, Poèmes et proses de la folie

Solitude

Il y a dans la solitude un charme heureux

Un sentiment dont le monde ne connaît rien

Un vert délice que chérit l’esprit blessé

Une fois retranché de ce monde brutal

Dont la joie criminelle est de railler le bien

Sa verte geôle lui procure du plaisir

La renarde ne le fuit pas les oiseaux rient

Il vie en Crusoë de son champ dont les chênes

Abritent vert foncé son méridien loisir

John Clare, Poèmes et proses de la folie, traduction

Pierre Leyris, Mercure de France, 1969, p. 91.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john clare, poèmes et proses de la folie, solitude, éloignement | ![]() Facebook |

Facebook |

01/03/2019

Thomas Kling, Échange longue distance

Actéon 5

petites images trouvées en marge, les idoles piteuses

communiqués de l’Institution idyllique, images radio

d’un relief romain défoncé, description violente,

ici en terrain isolé la nature a échafaudé une œuvre

d’art, grotte en trompe-l’œil du bain de Diane, d’où

transparence jusqu’au fond, la source résonne, trame

où D., nue, surprise par A., n’hésite pas longtemps, prononce peu

de mots : quelque chose comme tabou brisé, pores, mort ignominieuse,

qui entraînent rapidement perte de parole, cellule de cerf,

sa tête s’alourdit de cornes, un écho de brames, aucun répit avec ce

projecteur de cerf qui ronronne jusqu’au bout, puis déchirements. l’antiquité

en accéléré, une scène de chasse, comme des troubles du sommeil la lumière.

Thomas Kling, Échange longue distance, traduction Aurélien Galateau, éditions Unes, 2016, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas kling, Échange longue distance, diane, action, métamorphose | ![]() Facebook |

Facebook |

28/02/2019

Umberto Saba, Presque un récit

Moment

Les oiseaux à la fenêtre, les persiennes

demi-closes : un air d’enfance et d’été

qui me console. Ai-je vraiment l’âge

que je sais avoir ? ou seulement dix ans ? À quoi

l’expérience m’a-t-elle donc servi ? À vivre

satisfait des petits riens qui autrefois

inquiétaient ma vie.

Umberto Saba, Presque un récit, traduction René de

Ceccaty, dans Il Canzionere, L’Âge d’Homme, 1988, p. 584.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Saba Umberto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : umberto saba, presque un récit, moment, petites riens, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

27/02/2019

Jean Queval, En somme

Rural différent

l’été reparti

et mes amis

badauds silhouettés aux devantures des villes

il y aura

des bestiaux dans leur hibernation

rêvassant faisant leurs besoins

il y aura

les épaves des navires

les squales en dévisageant la paroi le gouvernail

les yeux hors de la tête leurs queues les propulsent

il y aura

des bonshommes de glace dans les palaces

cependant

moi vieillard encore assez jeune

enfournerai dans ma chaudière

du charbon de la terre

et passerai la mauvaise saison

la chance le voulant, emportant

les poids les poulies du temps

je déporterai les squales dans les grands magasins

laisserai bonasse moi aussi les bestiaux rêvassant

aux épaves des navires

je donnerai à chacun de mes amis

une grande boule en couleur d’ancien apothicaire

ou bien pour télégraphe un corbeau serviteur

Jean Queval, En somme, Gallimard, 1970, p. 199-200.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean queval, en somme, rural différent | ![]() Facebook |

Facebook |