12/05/2019

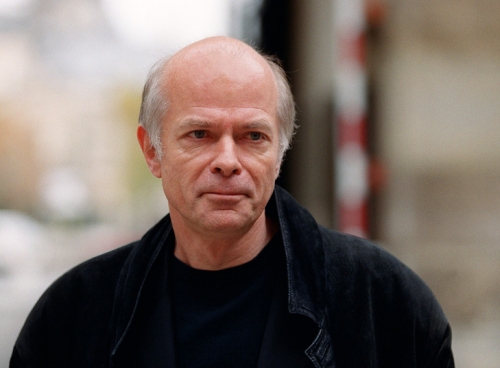

René de Obaldia, Innocentines

Dimanche

Charlotte

Fait de la compote.

Bertrand

Suce des harengs.

Cunégonde

Se teint en blonde.

Épaminondas

Cire ses godasses

Thérèse

Souffle sur la braise.

Léon

Peint des potirons.

Brigitte

S’agite, s’agite.

Adhémar

Dit qu’il en a marre.

La pendule

Fabrique des virgules.

Et moi dans tout cha ?

Et moi dans tout cha ?

Moi, ze ne bouze pas

Sur ma langue z’ai un chat.

René de Obaldia, Innocentines,

Grasset, 1989, p. 81-82.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené de obaldia, innocentines, nom, homophonie, humour | ![]() Facebook |

Facebook |

11/05/2019

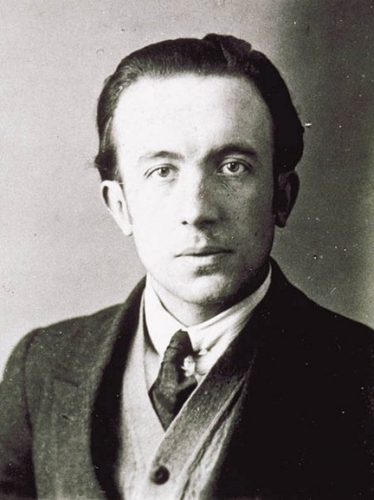

Bernard Vargaftig, Distance nue

`

Cailloux murs pivoines

Et l’ombre

Des sorbiers

N’est plus qu’un mouvement

L’aveu me fait face

Accourir

Était

Une page muette

Paysage comme

Sans rien

Déchirer

L’air touchait où je tremble

Où les chiens se jettent

Où dans l’aube

Les places

Ont le nom d’un instant

Bernard Vargaftig, Distance nue,

André Dimanche, 1994, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard vargaftig, distance nue, ombre, paysage, chiens | ![]() Facebook |

Facebook |

10/05/2019

Norge, Le Stupéfait

Une fête

La folle mouche d’octobre

Qu’exaltait l’amour de vivre,

Sent déjà pincer le givre

Qui va lui blanchir la robe.

Mais elle ne gémit pas

Et nous zézaie à tue-tête

Mordant au raisin muscat

Que la mort est une fête.

Norge, Le Stupéfait, Gallimard,

1988, p. 99.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : norge, le stupéfait, fête, mouche, mourir | ![]() Facebook |

Facebook |

09/05/2019

Franck Guyon, une cérémonie

rejoindre ses semblables, terre et cendre et poussière, heure venue, et tu ressembleras bientôt à ce qui n’a jamais eu lieu, jamais, sans pourtant jamais te défaire tout à fait de ce mouvement perdu sur le lac et le grain de l’ombre : rejoindre ses semblables, à n’oublier que l’alphabet des choses, le lierre, le lilas mauve ou blanc, le blé, la coquille et l’écorce, les animaux du monde, le ver, le cerf, l’hirondelle à manier les anneaux de l’air, et ce bleu sur le dos des sardines, et ces vents qui montent dans les plis du large : rejoindre ses semblables et retrouver cette longue absence de laquelle autrefois nous avions cru peut-être un peu nous dégager : mais le vin nouveau qui viendra bientôt n’apaisera rien du cœur : et le cœur est plus dur et plus vert que les plus mauvaises lunes

Franck Guyon, une cérémonie, le phare du cousseix, 2018, p. 11.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franck guyon, une cérémonie, semblable, animal, vent | ![]() Facebook |

Facebook |

08/05/2019

Bernard Delvaille, Poèmes 1951-1981

Désordre, 3

Il en va souvent des itinéraires de la passion

Comme de ces vents d’octobre qui fleurent la fougère

Ils bercent en silence le sommeil de notre maison

Et se retranchent dans les tranchées et les domaines du mystère

L’amour vient de la mer et y retourne Nous le savons ô fable

Immortelle et complice À chaque amour suffit sa peine

Lorsque les vagues auront effacé votre nom sur le sable

Il m’a soudain semblé que toute plainte serait vaine

Quand viendra le moment précis de votre mort je serai là

Douloureux et retrouvé fidèle muet et amoureux

Nous partirons alors vers ces plats pays où au ras

De l’eau volent quelques oiseaux malhabiles au creux

Des falaises du soir sous un ciel en lutte aux embruns

Vous savez qu’il sera trop tard que je ne serai plus jaloux

Que de ces pays brûlés nous soyons ou non riverains

Sachez simplement que ce grand jardin ravagé est à vous

Bernard Delvaille, Poèmes (1951-1981), Seghers, 1982, p. 107.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard delvaille, poèmes (1951-1981), désordre, mer, amour, jalousie | ![]() Facebook |

Facebook |

07/05/2019

Andrea Zanzotto, Le paysage, illusions anciennes et nouvelles

Raisons d’une fidélité

L’habitat humain dans le cadre naturel constitué par le paysage pourrait sembler totalement accidentel, sans signification, ou même néfaste comme une plaie. La tentation revient encore à notre époque de le considérer de cette manière : s’il le voyait « de Sirius » ou Micromégas dégoûté de l’homme et de ses méfaits, ou de son grouillement inexplicable, le déblaierait peut-être volontiers de la présence corruptrices des fourmilières humaines, libérant la pureté du vert et du bleu, du doré et du brun, les couleurs de la gemme terrestre dans sa configuration originelle. Mais si l’on a l’orgueil et l’humilité qu’il faut pour se situer sur le plan humain (tel est le postulat implicite de tout propos venant de l’homme), la présence humaine dans le cadre naturel doit nécessairement retrouver un sens. On ne peut débattre des signes laissés par cette présence que dans la tension qui se fait « mesure de toutes choses ». L’habitat plaie disparaît alors pour laisser place à l’habitat floraison qu’un milieu terrestre doit être prêt à recevoir — qu’il est même, en un sens, destiné à recevoir. On ne peut échapper à ce pari : l’homme en tant que moment le plus ardent de la réalité naturelle, se situe en elle à sa juste place, la remet en ordre selon ses lois et en révèle par cela même la pré-humanité, cette attente où elle se préparait à sa réussite la plus complexe pour ne pas dire la plus haute. (…)

Andrea Zanzotto, Le paysage, illusions anciennes et nouvelles, traduction Christophe Garraud, dans Conférence, n°47, hiver 2018-printemps 2019, p. 443-444.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andrea zanzotto, le paysage, illusions anciennes et nouvelles, habitat humain, nature | ![]() Facebook |

Facebook |

05/05/2019

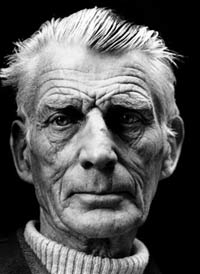

Samuel Beckett, Cap au pire

Encore. Dire encore. Soit dit encore. Tant mal que pis encore. Jusqu’à plus mèche encore. Soit dit plus mèche encore.

Dire pour soit dit. Mal dit. Dire désormais pour soit mal dit.

Dire un corps. Où nul. Nul esprit. Ça au moins. Un lieu. Où nul. Pour le corps. Où être. Où bouger. D’où sortir. Où retourner. Non. Nulle sortie. Nul retour. Rien que là. Rester là. Là encore. Sans bouger.

Samuel Beckett, Cap au pire, traduction Édith Fournier, éditions de Minuit, 1991, p. 7.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, cap au pire, traduction Édith fournier, dire | ![]() Facebook |

Facebook |

04/05/2019

Malcolm Lowry, Le Vendredi-Saint de M. Lowry...

Le Vendredi-Saint de M. Lowry

sous un véritable cactus

Parce que je suis un esbrouffeur

Parce que je suis un effrayé

Parce que je dois éluder

La sentence du Seigneur

Puis à nouveau m’en moquer

Et encore une fois être crucifié à son côté

Parce que je dois décider

Parce que je ne le fais point

Étant comme Crusoé

Naufragé sur un îlot de douleur

Je suis mort, je crève d’ennui

Parce que je suis un esbrouffeur

Parce que je suis un effrayé.

Malcolm Lowry, Poèmes, traduction Jean Follain,

dans"Malcolm Lowry", Les lettres nouvelles,

1950, p. 89.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Lowry Malcolm | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : malcolm lowry, poèmes, traduction jean follain, esbroufe, ennui | ![]() Facebook |

Facebook |

03/05/2019

Jean Tardieu, Une Voix sans personne

Le monde immobile

Puits de ténèbres

fontaine sourde

lac sans éclat

présence épaisse

battement faible

l’instant est là

rien ni personne

une ombre lourde

et qui se tait

j’attends des siècles

rien ne résonne

rien n’apparaît

sur ce tombeau

l’espace bouge

c’est ma pensée

pour nul regard

pour nulle oreille

la vérité.

Jean Tardieu, Une Voix sans

personne, Gallimard, 1954,

-

-

-

-

-

-

- 38-39.

-

-

-

-

-

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, une voix sans personne, le monde immobile, vérité, personne | ![]() Facebook |

Facebook |

02/05/2019

Jules Renard, La Lanterne sourde

Programme d’Éloi en société

I. Défier les complimenteurs ; les écouter sans leur venir en aide ; compter mentalement jusqu’à trente pour leur donner le temps de barboter dans les louanges ; tourner le dos.

II. Sourire aux dames, et, dès qu’elles sourient, ne plus sourire. Ensuite, éclater de rire.

III. De préférence, cultiver les vieux des vieux, ceux dont les ongles même ne poussent plus.

IV. Expliquer, inlassable, pourquoi on ne fume pas, on ne boit pas, on n’a pas de défaut. Démontrer que ce n’est point par genre.

V. Devant les portraits de famille, mâcher patiemment le mot qui fera balle dans la vanité des maîtres…Ne pouvoir jamais s’enthousiasmer qu’à blanc.

(…)

XII. S’en aller, mais habile, se brouiller avec ses hôtes, pour n’avoir rien à leur rendre. Mieux : n’être pas venu.

Jules Renard, La Lanterne sourde, dans Œuvres, I, Pléiade / Gallimard, 1970, p. 620-622.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, la lanterne sourde, pique-assiette, société, flatterie | ![]() Facebook |

Facebook |

01/05/2019

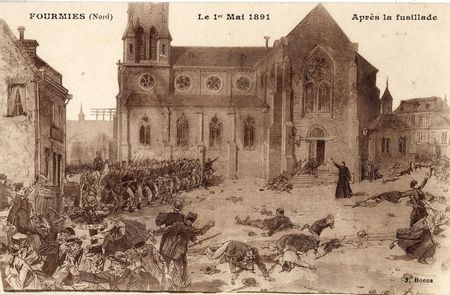

Le 1er mai : bref rappel historique

Le 1er mai 1891 à Fourmies

Le 1ermai 1886, aux États-Unis, environ 200 000 ouvriers obtiennent la journée de 8 heures. Plusieurs centaines de milliers de travailleurs qui n’ont rien obtenu se mettent en grève. Le 3 mai, à Chicago, 3 manifestants sont tués ; une nouvelle manifestation a lieu le lendemain : alors qu’il ne reste qu’un petit nombre devant la police, une bombe explose devant la police, tuant un policier, et, à l’issue de la bagarre, 7 d’entre eux sont tués. Quatre syndicalistes seront pendus le 11 novembre 1887 (Black Friday), un cinquième s’est suicidé dans sa cellule.

Le 20 juillet 1889, lors de la réunion de la IIeinternationale, est décidé de faire du 1ermai une journée de manifestation pour obtenir la journée de 8 heures, donc 48 heures par semaine, le dimanche étant chômé. Le 1ermai 1891, à Fourmies, dans le Nord, la police tire et tue 9 mineurs. C’est à partir de cette date que le 1ermai devient la fête des travailleurs.

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : le 1er mai, bref rappel historique | ![]() Facebook |

Facebook |

30/04/2019

Pascal Quignard, Les Larmes

Virgile

Virgile a écrit dans En. VI, 179 : On marche en direction de l’antique forêt qu’on a perdue, jadis, dès l’instant où on s’est agroupé pour tuer en imitant les essaims et ls meutes, en préparant des pièges, en dressant des filets, en entassant des pierres sur les morts, en assemblant des armées pour tuer, en constituant des nations qu’on borne de frontières imaginaires, verbales, brumeuses, impitoyables, terribles.

En latin : Itur in antiquam silvam.

Les Francs marchèrent le long du Rhin, le long de la Meuse, le long de la Moselle, le long de la Somme, le long de la Seine, le long de l’Yonne, le long de la Loire, le long de la Garonne.

On marche vers les cris qu’on a entendus dans le ventre noir des mères jusqu’au jour où on a commencé à se mettre debout et à tituber en direction de ce qu’on interprétait comme des tendres sourires, de ce qu’on découvrait comme des beaux visages aux lèvres peintes qui devenaient comme des leurres sous des grandes chevelures creuses, des grandes robes creuses, comme des lettres étranges, magiques, qui ensorcellent.

(…)

Pascal Quignard, "(Le Livre du poète Virgile)", dans Les Larmes, Folio / Gallimard, 2016, p. 173-174.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, "(le livre du poète virgile)", dans les larmes, marche, ventre, femme | ![]() Facebook |

Facebook |

29/04/2019

Paul Éluard, Cours naturel,

Novembre 1936

Regardez travailler les bâtisseurs de ruines

Ils sont riches patients ordonnés noirs et bêtes

Mais ils font de leur mieux pour être seuls sur terre

Ils sont au bord de l’homme et le comblent d’ordures

Ils plient au ras du sol des palais sans cervelle.

*

(…)

*

Parlez du ciel le ciel se vide

L’automne nous importe peu

Nos maîtres ont tapé du pied

Nous avons oublié l’automne

Et nous oublierons nos maîtres

Paul Éluard, Cours naturel, dans Œuvres complètes, I,

Pléiade / Gallimard, 1968, p. 801.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Éluard Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul Éluard, cours naturel, maîtres, exploitation, bêtise | ![]() Facebook |

Facebook |

28/04/2019

Marie de Quatrebarbes, Voguer

Prière pour Pepper LaBeija, mère de la Maison LaBeija, décédé au Roosevelt Hospital de Manhattan en 2003.

Une maison est faite pour y vivre. Une maison est une famille pour ceux qui n’ont pas de maison. C’est une réalité quand on n’a pas de famille. C’est comme ça que naissent les maisons, là où une mère accueille les enfants rejetés par leurs parents biologiques. C’est important pour moi d’être la mère. Aussi, je mène ma maison d’une main de velours. Je prends soin de mes enfants, mes filles et mes fils. J’ai remporté tous les trophées. Et tant que je vivrai, mes filles et mes fils seront protégés, et je mènerai ma maison d’une main de velours. C’est comme traverser le miroir d’Alice. Comme se préparer pour un grand événement. Je me vois sur un lit de roses. Je me vois dans une robe de roses qui s’adapte à chacun de mes gestes. Je me déplace en montgolfière et je jette par-dessus bord des poignées de pétales chiffonnés. C’est mon état d’esprit. Je vais quelque part. Je peux être agressive, mais la plupart du temps je reste calme. Je veille sur mes enfants, mes filles et mes fils. Je me consacre à l’observation des oiseaux et au sport. J’étudie la parade nuptiale des moineaux et leurs stratégies d’accouplement.

[…]

Marie de Quatrebarbes, Voguer, P. O. L, 2019, p. 29-30.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quatrebarbes Marie (de) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, voguer, pepper labeija, maison, fille, fils | ![]() Facebook |

Facebook |

27/04/2019

Claude Chambard, Carnet des morts

IV

Dans le miroir nous ne nous connaissons pas

C’est le sauvage qui est dans le grain.

Mieux vaut être sauvage qu’aveugle.

S’il n’y a pas de buée sur le miroir, c’est la mort.

La mort est invisiblement visible dans le miroir.

Le livre est le lieu de la ressemblance.

Même si le livre ne ressemble pas au livre, il est la ressemblance.

Nous ressemblons à ce que nous lisons dans le livre.

Même si ce que nous lisons est exécrable. Notre visage alors se tord & marque sa répugnance. Nous effaçons le livre de notre visage le live, nous nous écartons de la ressemblance ;

Claude Chambard, Carnet des morts, Le bleu du ciel, 2011, p. 36-37.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Chambard Claude | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude chambard, carnet des morts, miroir, livre, ressemblance | ![]() Facebook |

Facebook |