11/04/2019

Valérie Rouzeau, Neige rien

Manœuvres

À l’étroit les trois huit

Virés salaires de rien

Micheline Michelin

Paradis pour demain

Allez toi va-t’en vite

Micheline Michelin

On te remercie bien

Valérie Rouzeau, Neige rien, dans

Pas revoir suivi de N r, La petite

Vermillon, 2010, p. 104.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valérie rouzeau, neige rien, manœuvres, travail, licenciement | ![]() Facebook |

Facebook |

10/04/2019

Christian Ducos, Plic ! Ploc !

passé le coin de la rue

elle tombe dans les bras

du vent

il est maigre

comme un clou

le clou

une grenouille plonge

dans le poème

ah ! le bruit de l’encre

gouttes de pluie

tintements

le seau rouillé

la vie est si brève

entre ceci et cela

il faut choisr

Christian Ducos, Plic ! Ploc !, Le Cadran ligné, 2019, p. 15, 16, 17, 18, 19

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian ducos, plic ! ploc !, haiku | ![]() Facebook |

Facebook |

09/04/2019

Jours à Venise

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jours à venise | ![]() Facebook |

Facebook |

08/04/2019

René Char,Fenêtres dormantes et porte sur le toit

Faire du chemin avec

Le poème sur son revers, femme en besogne à qui les menus objets domestiques sont indispensables. La richesse et la parcimonie.

Avant de se pulvériser, toute chose se prépare et rencontre nos sens. Ce temps de préparatifs est notre chance sans rivale.

N’incitez pas les mots à faire une politique de masse. Le fond de cet océan dérisoire est pavé des cristaux de notre sang.

Il en faut un, il en faut deux, il en faut… Nul ne possède assez d’ubiquité pour être seul son contemporain souverain.

Combien y a-t-il de nuits différentes au mètre carré ? Seul ce trouble-fête de rossignol le sait. Nous, dont c’est la mesure, l’ignorons.

René Char, Fenêtres dormantes et porte sur le toit, Gallimard, 1979, p. 12, 13, 15, 16, 17.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené char, fenêtres dormantes et porte sur le toit, richesse, parcimonie, rossignol, contemporain, politique | ![]() Facebook |

Facebook |

07/04/2019

Étienne Faure, Tête en bas — rencontre, lecture

Étienne Faure et Jean-Baptiste Para pour la remise du prix Max Jacob 2019

Le mot Départ taillé dans la pierre

au fronton de la gare est resté

comme Liberté, Égalité, Fraternité

ou École de garçons il y a beau temps

devenue mixte, cris indécis,

simple inscription, vieil incipit

redoré ou repeint en rouge sang,

et ce départ incrusté fédère

dans les cœurs tous les départs forcés,

volontaires, oubliés qui défilèrent sous le linteau,

entrés par la face nord, ressortis plus tard

sous le pignon opposé annonçant Arrivée,

ces enfants de la patrie, déportés, communards,

sinistrés, réfugiés, revenus plus ou moins,

criant dans le heurt des bagages, sacoches, havresacs,

des mots entre-temps érodés, nullement gravés

en mémoire.

frontons

Étienne Faure, Tête en bas, Gallimard, 2018, p. 116.

Étienne Faure a reçu le prix Max Jacob pour Tête en bas.

Les Éditions Gallimard organisent une rencontre lecture le

mardi 9 avril à 19 h

à la librairie Gallimard, Boulevard Raspail

La lecture rencontre sera animée par

Myrto Gondicas et François Bordes.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, tête en bas, mémoire, souvenir, gare, oubli | ![]() Facebook |

Facebook |

06/04/2019

Blaise Cendrars, Feuilles de route

Vie dangereuse

Aujourd’hui je suis peut-être l’homme le plus heureux du

monde

Je possède tout ce que je ne désire pas

Et la seule chose à laquelle je tienne dans la vie chaque

tour de l’hélice m’en rapproche

Et j’aurai peut-être tout perdu en arrivant

Coquilles

Les fautes d’orthographe et les coquilles font mon bonheur

Il y a des jours où j’en ferais exprès

C’est tricher

J’aime beaucoup les fautes de prononciation les hésitations

de la langue et l’accent de tous les terroirs

Blaise Cendrars, Feuilles de route, III, dans Du monde entier au

cœur du monde, dans Œuvres romanesques, précédées de

Poésies complètes, Pléiade / Gallimard, 2017, p. 172.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : blaise cendrars, feuilles de route, iii, du monde entier au cœur du monde, vie dangereuse, coquilles | ![]() Facebook |

Facebook |

05/04/2019

André Frénaud, La Sainte Face

L’irruption des mots

Je ris aux mots j’aime quand ça démarre,

qu’ils s’agglutinent et je les déglutis

comme cent cris de grenouilles en frai.

Ils sautent et s »appellent, s’éparpillent et m’appellent

et se rassemblent et je ne sais

si c’est Je qui leur réponds ou eux

encore dans un tumulte intraitablement frais

qui vient sans doute de mes profondes lèvres.

là -bas où l’eau du monde m’a donné vie.

Je me vidange quand m’accouchent ces dieux têtards.

Je m’allège et m’accrois par ces sons qui dépassent,

issus d’un au-delà, presque tout préparés.

J’en fais le tour après, enorgueilli,

ne me reconnaissant qu’à peine en ce visage

qu’ils m’ont fait voir et qui parfois m’effraie,

car ce n’est pas moi seul qui par eux me démange.

André Frénaud, La Sainte Face, Poésie/Gallimard, 1985, p. 72.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, la santé face, mots, désordre, joie | ![]() Facebook |

Facebook |

04/04/2019

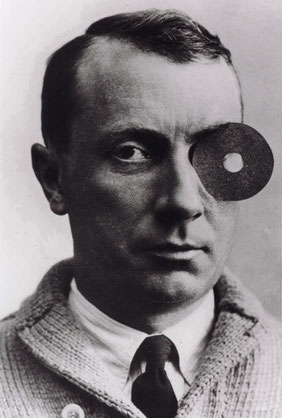

Arp, L'Ange et la Rose

Comme l’étoile se réjouit

de l’ange d’argent.

L’ange est-il une rose d’argent ?

La rose est-elle une étoile ?

L’étoile est-elle un rêve ?

Le rêve rêve-t-il

de l’ange ou de la rose ?

Comme l’étoile se réjouit

de l’argent du rêve.

La rose d’argent est-elle un ange ?

Comme la rose se réjouit

de la lumière de l’ange.

Les roses d’argent entourent-elles les anges d’argent ?

Comme les étoiles sont parfumées.

Comme la rose se réjouit

du rêve de l’étoile.

Est-ce un rêve ?

Est-ce une lumière ?

Est-ce un ange ?

Arp, L’Ange et la Rose, traduction Maxime Alexandre,

Robert Morel, 1965, p. 18-19.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arp, l’ange et la rose, étoile, lumière, rêve | ![]() Facebook |

Facebook |

03/04/2019

Peter Gizzi, Archéophonies

Tout joli tout beau

Ici il y a de petits animaux

fourrageants et satisfaits

Peut-être est-ce comme ça que cela s’appelle

peut-être l’amour est-il un petit animal fourrageant

entièrement satisfait quand sa bouche ici

quand la fourmi et le soleil et la toison

C’est une drôle de vue

la lueur du soleil et de la toison et une bouche

affairée à la nature

une bouche affairée à se faire fleurir

une beauté à fleurir la bouche

Peter Gizzi, Archéophonies, traduction Stéphane

Bouquet, Corti, 2019, p. 47.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peter gizzi, archéophonies, traduction stéphane bouquet, animal, beauté | ![]() Facebook |

Facebook |

02/04/2019

Eugène Savitzkaya, Saperlotte !

Pourquoi ne suis-je que moi-même, fil entortillé et noué autour d’une carcasse, perfection édentée et précaire ? Je serais autre chose avec plus de profit. Je serais un clou avec plus de profit, un clou planté dans la partie molle d’un pied. Je serais une jeune fille avec plus de profit, une jeune fille portant sur sa tête une poire et qui, nue et harassée, se tient debout comme par miracle. Je serais volontiers une jeune fille couchée sous un arbre et sur laquelle tombent des pétales et du lait de puceron. Je sentirais couler en moi des flux, je rosirais, je serais vulnérable et invincible, je soutiendrais mes seins avec mes bras croisés lorsque je les trouverais trop lourds et pour courir, j’enroulerais sur ma poitrine plusieurs tours de bande de coton qui me ferait comme une cotte de mailles. […]

Eugène Savitzkaya, Saperlotte !, Flohic éditions, 1994, p. 61 et 63.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, saperlotte !, métamorphose, jeune fille | ![]() Facebook |

Facebook |

01/04/2019

Images de l'Auvergne : lac de Servières et environs

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : images de l'auvergne : lac de servières et environs | ![]() Facebook |

Facebook |

31/03/2019

Primo Levi, À une heure incertaine

L’œuvre

Voilà, c’est terminé : on n’y touche plus.

Qu’à la main la plume me pèse !

Elle était si légère, tantôt,

Et plus vive que le vif argent :

Je n’avais qu’à la suivre,

Elle me guidait la main

Comme un voyant guide un aveugle,

Comme une dame vous amène à danser.

Maintenant, ça suffit, la tâche est terminée,

Parachevée, bouclée.

Si j’en ôtais ne fût-ce qu’un seul mot,

Ce serait comme un trou d’où suinte le sérum.

Si j’en ajoutais un,

Il saillerait, aussi laid qu’une verrue.

Si j’en changeais un seul, il sonnerait faux

Comme un chien qui aboie au milieu d’un concert.

Et maintenant, que faire ? Comment s’en détacher ?

Mettre au monde une œuvre, c’est chaque fois mourir un peu.

Primo Levi, À une heure incertaine, traduction Louis Bonalumie, Arcades /Gallimard, 1997, p. 78.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : primo levi, À une heure incertaine, œuvre, achèvement, mourir | ![]() Facebook |

Facebook |

30/03/2019

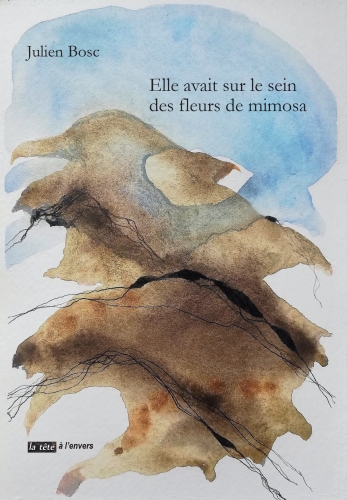

Julien Bosc, Elle avait sur le sein des fleurs de mimosa : recension

La phrase titre débute chacune des 9 séquences du long poème posthume de Julien Bosc. Il s’agit d’un récit de rêve qui met en scène un homme et une femme, sans que l’on puisse, à certains moments, déterminer qui, des deux, rêve, cette indécision étant un des éléments de la construction du texte. L’absence de repères temporels (« Un long temps passa / Des siècles peut-être » ; « Un matin d’hier ; « Les années passèrent » ; etc.) et l’indétermination des espaces sont caractéristiques de cet état dans lequel le réel perd ses contours. Seul un élément du monde est présent d’un bout à l’autre du récit, la mer.

Un château est mentionné mais ce décor d’un certain romantisme est bâti devant la mer, par ailleurs la terre est travaillée par les eaux (« côtes hautes et déchirées ») et la plupart des notations qui la concernent la lient à la mer. Les mots employés n’appartiennent pas tous au vocabulaire courant et sont empruntés au lexique technique ; à côté, par exemple, de phare, digue, jetée, proue, hisser les voiles, larguer les amarres, on lira aussi bollard, musoir, amer, videlle, etc., et certaines expressions sont données avec une valeur figurée comme lester son rêve ou, à propos de la robe de la femme, prendre le large. Ajoutons l’existence de gigantesques navires ; sachant que Julien Bosc a voyagé quelques jours sur un porte-conteneurs (voir La coupée, 2016), on pourrait penser seulement à une fascination pour la mer si l’on oubliait qu’elle figure un lieu sans repère, toujours semblable à lui-même, et qu’elle symbolise toujours, conventionnellement, la vie (comme le liquide amniotique) autant que la mort (les dangers de la tempête), donc l’origine et la fin, une traversée et un retour.

L’image de la boucle (du vide au vide) apparaît très tôt dans le poème ; à la question « D’où venez-vous ? » est donnée une réponse complexe ; d’abord « D’un amour fou », ensuite « D’une racine vivace survivant à chacune des saisons et dont le dernier mot est l’écho silencé du premier » ; à l’idée de la vie qui ne cesse s’ajoute celle du retour, du miroir (qui évoque un livre précédent, Le verso des miroirs, 2018) ; la séquence suivante, donnée entre parenthèses, associe cette idée, avec l’image de la rencontre, à la mort : « (Or / Un matin d’hier / À l’angle de deux rues // La mort). Traversée d’une origine à la disparition. C’est aussi à partir du miroir qui réfléchit la lumière que sont détruits par le feu « Les lieux / Les noms / Les souvenirs (…) / Tout », c’est-à-dire l’espace, le temps, la mémoire (de l’espace et du temps) ; ne subsistent que « elle la fleur la mer » et ce qui est proposé également hors du temps et d’un lieu (« sans début trame ni fin ») et enfin, détachés de la séquence, « Les mots du corps ». On y voit une allusion à un écrit précédent, Le corps de la langue (2016), mais ici se pose la question de la présence, ou de l’absence, du corps.

Paradoxalement le corps apparaît peu dans l’ensemble des séquences. La phrase titre, reprise, implique certes la nudité, et cette nudité est soulignée (« nue et brune », ou blanche comme la dalle de la tombe), mais quand elle est évoquée ce n’est pas dans un contexte amoureux, les mots qui lui sont associés sont tous négatifs : « peine », « amour suffoqué » (donc, étouffé jusqu’à la mort), « trépas », « chancellement », « vertige » ; c’est un corps qui n’a plus d’assise, qui se défait, et l’amour est à peine énoncé qu’il disparaît. Ce mouvement vers la disparition répété plus avant, puisqu’elle fait entrer la nuit en elle, par « l’huis de la vie » ; singulier emploi d’un mot archaïque qui permet l’homophonie, lui, l’absent, apparaît en creux. Lorsque le corps (masculin ou féminin ?) vit l’acte amoureux, il n’est aucunement dans l’échange — soumis, yeux bandés, membres entravés —, sinon dans le « sang d’un baiser » et, une fois encore, tout disparaît dans « la tempête les flammes » ; le feu semble encore présent plus avant dans le poème avec le mot « âtre », dont le contexte (« La mer / Immense large d’huile âtre ») écarte l’idée de feu et oriente vers un autre sens : le mot, archaïque lui aussi, signifie « noir » (latin ater). L’absence d’échange se manifeste également dans une autre scène ; l’homme est mort et enterré, « Seule et nue elle l’exhuma / Le mit en elle une dernière fois ». Ces variations autour de l’inaccomplissement d’une relation amoureuse ont leur pendant dans d’autres rapports à l’autre et au monde.

La femme est, d’abord rêvée, introduite « dans le corps du poème » ; ensemble de mots, elle peut s’écarter de la figure conventionnelle de l’amoureuse et se définir sans relation avec ce que le lecteur attendrait ; ainsi, entrée dans le poème, elle délaisse :

(…) la veille pour les songes

La clarté pour l’ombre

Le feu pour le fanal

(…) Le dialogue pour le ressassement

L’étreinte pour le vide

Ce qui est stable, ce qui évoque fortement le réel, ce qui assure le lien à l’autre, tout cela est abandonné au bénéfice de ce qui est du côté de l’oubli, de la répétition, de l’absence. C’est une figure mélancolique qui s’impose dans ce récit, et les voix de l’homme et de la femme ne s’accordent pas — pour autant qu’elles cherchent à le faire. Poème étrange et attachant autour d’un amour fou, dans lequel les visages de l’amour, même rêvés, ne parviennent pas à sortir du chaos.

Julien Bosc, Elle avait sur le sein des fleurs de mimosa, Préface Édith de la Héronnière, peinture de Cécile A. Holdban, " la tête à l’envers ", 2019, 76 p., 16 €. Cette note a été publiée sur Sitaudis le 7 février 2019.

29/03/2019

Virginia Woolf, Journal d'un écrivain, 2

Mercredi 17 février 1935

Et je viens une fois de plus de tout récrire. Je me disais : « Cette fois-ci cela doit aller. » Et cependant je sais que je dois encore resserrer l’écran et écrire certaines pages de nouveau. C’est trop saccadé, trop [mot omis]. Il est évident qu’une personne voit une chose, une autre en voit un aspect différent. Et qu’il faut arriver à les concilier. Qui donc a dit que par l’inconscient on arrive au conscient, avant de retourner de nouveau à l’inconscient ?

Virginia Woolf, Journal d’un écrivain, 2, traduction Germaine Beaumont, 10/18, 1977, p. 101.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : virginia woolf, journal d’un écrivain, récrire, inconscient | ![]() Facebook |

Facebook |

28/03/2019

Pierre Jean Jouve, La Vierge de Paris

Merveilleuse la fleur souterraine ou le sexe

N’est-ce le bien le plus précieux de nos eaux ?

C’est le plus doux après la mort et c’est la peste

Que nous abandonnons la nuit près des ruisseaux,

Aux larmes ; quand le sexe est le dernier qui reste

Au monde incendié, gémissant je le perds

Car il est tout et donc un ennemi de Tout

Un œil de tout et donc un ennemi du Regard

Qui d’abord ne veut rien des attaches de l’art.

Pierre Jean Jouve, La Vierge de Paris, dans Œuvre, I,

Mercure de France, 1987, p. 515.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre jean jouve, la vierge de paris, mort, sexe, art | ![]() Facebook |

Facebook |