27/03/2019

Jean-Luc Sarré, Ainsi les jours

C’est bien la vie, c’est bien à lire. J’aime beaucoup certaines biographies. C’était bien aussi à voir, ce matin, vers sept heures. L’orage qui avait sévi toute la nuit s’était éloigné et le parc délicieusement s’étirait, bien mieux qu’il ne l’aurait fait dans le plus merveilleux des romans, à cet instant du moins, et puis je n’ai pas tout lu, et puis ce n’est pas la première fois que je bats la breloque ni que j’extravague, et puis il faut oser « laisser trotter les plumes comme elles veulent »..

Jean-Luc Sarré, Ainsi les jours, le bruit du temps, 2014, p. 53

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sarré Jean-Luc | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc sarré, lire, rêver, ainsi les jours | ![]() Facebook |

Facebook |

26/03/2019

Arbres d'hiver

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arbres d'hiver | ![]() Facebook |

Facebook |

25/03/2019

Raymond Queneau, Le Voyage en Grèce

(…) La science actuelle est un disparate, un amas incoordonnable et voilà pourquoi sa richesse est un dénuement. Un individu fini ne peut amasser en un temps fini un nombre indéfini de connaissances (faits). Résultat : le savant réduit à la spécialisation ; « l’honnête homme » réduit au snobisme ; le citoyen réduit à l’ignorance. (…)

Il faut ajouter qu’avec la science actuelle, en dehors de domaines minimes pour chacun, l’ « élite » doit se satisfaire elle aussi de rudiments mal digérés. C’est que cette masse colossale de faits qu’est la « culture moderne » n’est pas en réalité un savoir et ne fournit pas les moyens d’atteindre à un savoir quelconque. En dehors de son intérêt pratique, en dehors des théories fragmentaires, et qui viennent d’ailleurs, cette masse en elle-même n’est que le résultat d’un désordre, le déchet de l’incohérence de toutes les recherches et de toutes les expériences ; ce à quoi vient s’ajouter toute la poussière de l’histoire, de l’archéologie, etc. Tout ceci ne peut rien apprendre à l’homme. Ce n’est d’aucun usage pour sa culture réelle, ni pour son bonheur, ce ne lui est d’aucune utilitépour l’aider à découvrir sa propre vérité.

Raymond Queneau, Le Voyage en Grèce, Gallimard, 1973, p. 101-102.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, le voyage en grèce, savoir, ignorance, science, expérience | ![]() Facebook |

Facebook |

24/03/2019

Jacques Réda, La Course

Juin 44

Maintenant que le fil se détend et s’embrouille

(Et la mémoire écrit avec un crayon blanc),

Je reviens en arrière à tâtons, rassemblant

Les divers rescapés de ma longue patrouille.

Je retrouve la porte aux craquements de rouille

Qui donnait sur le fleuve où je palpe le flanc

De ma barque ; j’entends ronfler un monoplan

Piper Club, et je vois éclater la citrouille

De la lune sur les jardins criblés d’obus.

Quelle étrange saison, favorable aux abus

Des vivants quand la mort rôdait sous les cerises.

Je ramais, je cueillais pour Janine en piqué

Blanc — tous ses mouvements étaient pleins de surprises

Dans l’ombre qu’à midi mitraillait en piqué

Le soleil.

Jacques Réda, La course, Nouvelles poésies itinérantes et familières,

Gallimard, 1999, p. 78.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, la course, nouvelles poésies itinérantes et familières, souvenirs, juin 44 | ![]() Facebook |

Facebook |

23/03/2019

Honoré de Balzac, Correspondance I, 1809-1835

À Marceline Desbordes-Valmore, Paris, fin avril 1834

Il m’est arrivé deux petites lettres trop courtes de deux pages, mais toutes parfumées de poésies et qui sentaient le ciel d’où elles venaient, et qui m’ont rappelé comme les plus beaux endroits d’une symphonie de Beethoven, les deux jours que j’ai eus de vous, en sorte que, ce qui m’arrive rarement, je suis resté les lettres à la main, pensif, me faisant un poème à moi seul, me disant — Elle a donc conservé le souvenir d’un cœur dans lequel elle a pleinement retenti, elle et ses paroles, elle et ses poésies de tout genre, car nous sommes du même pays, Madame, du pays des larmes et de la misère. Nous sommes aussi voisins que peuvent l’être en France la prose et la poésie, mais je me rapproche de vous par le sentiment avec lequel je vous admire, et qui m’a fait reste une heure de dix minutes devant votre portrait au Salon. […]

Honoré de Balzac, Correspondance, I (1809-1835), Pléiade / Gallimard, 2006, p. 853

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : honoré de balzac, correspondance, marceline desbordes-valmore | ![]() Facebook |

Facebook |

22/03/2019

Sergueï Essenine, Journal d'un poète

Heureux qui par un frais automne

largue son âme comme pomme au vent

et contemple le soc du soleil

fendre l’eau bleue de la rivière.

Heureux qui extrait de sa chair

l’incandescent clou des poèmes,

et revêt le blanc vêtement de fête

en attendant que l’hôte frappe.

Apprends, mon âme, apprends à garder

au fond des yeux la fleur de merisier ;

Avares sont les sens à s’échauffer

quand du flanc coule un filet d’eau.

Les étoiles carillonnent en silence

telle la bougie à l’aube, telle la feuille blanche.

Nul n’entrera dans la chambre haute,

je n’ouvrirai la porte à personne.

Sergueï Essenine, Journal d’un poète, traduction

Christiane Pighetti, La Différence, 2014, p. 77.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergueï essenine, journal d’un poète, chair, poème, étoile | ![]() Facebook |

Facebook |

21/03/2019

Joseph Joubert, Carnets, I

C’est le genre humain en corps qui invente les arts. Tous sont fils des expériences que les sociétés se sont transmises et des besoins communs à tous.

Les célèbres, les illustres parmi nous sont ceux qui excellent, non pas dans quelque science, mais dans quelque science à la mode.

Ils aiment mieux qu’on le leur donne à croire qu’à comprendre.

Enfants. Ont plus besoin de modèles que de critiques.

Joseph Joubert, Carnets, I, Gallimard, 1994, p. 258, 270, 325, 332.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, i, art, expérience, modèle | ![]() Facebook |

Facebook |

20/03/2019

Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance

L’école

J’ai trois souvenirs d’école :

(…) Le troisième est, apparemment le plus organisé. À l’école on nous donnait des bons points. C’étaient des petits carrés de carton jaunes ou rouges sur lesquels il y avait écrit : 1 point, encadré d’une guirlande. Quand on avait eu un certain nombre de bons points dans la semaine, on avait droit à une médaille. J’avais envie d’avoir une médaille et un jour je l’obtins. La maîtresse l’agrafa sur mon tablier. À la sortie dans l’escalier, il y eut une bousculade qui se répercuta de marche en marche et d’enfant en enfant. J’étais au milieu de l’escalier et je fis tombe rune petite fille. La maîtresse crut que je l’avais fait exprès, elle se précipita sur moi et, sans écouter mes protestations, m’arracha ma médaille.

Je me vois dévalant la rue des Couronnes en courant de cette façon particulière qu’ont les enfants de courir, mais je sens encore physiquement cette poussée dans le dos, cette preuve flagrante de l’injustice, et la sensation cénesthésique de ce déséquilibre imposé par les autres, venu d’au-dessus de moi et retombant sur moi, reste si fortement inscrite dans mon corps que je me demande si ce souvenir ne masque pas en fait son exact contraire : non pas le souvenir d’une médaille arrachée, mais celui d’une étoile épinglée.

Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance, L’imaginaire / Gallimard, 1994 (Denoël ; 1975), p. 75-76.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perec, w ou le souvenir d’enfance, souvenir, école, médaille, étoile jaune | ![]() Facebook |

Facebook |

19/03/2019

Eugène Savitzkaya, À la cyprine

Dans mon corps tout chaud le cœur tremble.

Le corps de la crevette dans le corps du poisson

qui broute et qui broute, sa vessie est sa lumière

Le corps du poisson dans le corps du héron

gelé sur un pied, son bec est sa pince à sucre

Le corps du héron dans le corps de l’air

ce grand fluide

Le corps de l’air dans le corps du vaisseau

en mouvement

Eugène Savitzkaya, À la cyprine, éditions de Minuit, 2015, p. 44.

Jean-Pierre Richard (1922-2019)

J’ai connu la poésie de Jacques Dupin grâce à la lecture de ses Onze études sur la poésie moderne, en 1964. La longue vie de Jean-Pierre Richard a été celle d’un homme d’une immense curiosité, soucieux de transmettre ; ses études sur Flaubert et Stendhal (1954), Mallarmé et Proust ont nourri des générations de lecteurs. Infatigable, il a écrit aussi au fil des années à propos de ses contemporains— parmi d’autres, Pierre Michon, Pierre Bergounioux, Eugène Savitzkaya, Christophe Pradeau, Michel Jullien...

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, À la cyprine, crevette, poisson, héron, corps | ![]() Facebook |

Facebook |

18/03/2019

Philippe Jaccottet, Tout n'est pas dit

Tout n’est pas dit

Croire que « tout a été dit » et que « l’on vient trop tard » est le fait d’un esprit sans force ou que le monde ne surprend plus assez. Peu de choses, au contraire, ont été dites comme il le fallait, car la secrète vérité du monde est fuyante et l’on peut ne jamais cesser de la poursuivre, l’approcher quelquefois, souvent de nouveau s’en éloigner. C’est pourquoi il ne peut y avoir de répit à nos questions, d’arrêt dans nos recherches, c’est pourquoi nous ne devrions jamais connaître la mort intérieure, celle qui survient quand nous croyons, à tort, avoir épuisé toute possibilité de surprise. Si nous cédons à ce désabusement, bien proche du désespoir, c’est que nous ne savons plus voir ni le monde en dehors de nous, ni celui que nous contenons, c’est que nous sommes inférieurs à notre tâche, et nous n’avons pas le droit d’en faire le reproche à la « Vie », au « Destin » ou à rien, qu’à nous seuls.

Philippe Jaccottet, Tout n’est pas dit, Le temps qu’il fait, 1994, p. 128.

Une publication en mars

LES CARNETS

D’EUCHARIS

[Édition 2019]

CLAUDE DOURGUIN

Tristan Hordé

Myrto Gondicas

Pierre Chappuis

Bernhild Boie

Jean-Baptiste Para

Claude Chambard

Éryck de Rubercy

Marco Martella

Didier Pinaud

Richard Blin

Michaël Bishop

Nathalie Riera

CLARICE LISPECTOR – OLIVIER ROLIN – EDUARDO ARROYO

[Sur les routes du monde – Vol. II]

Nicolas Boldych Michel Gerbal Catherine Zittoun André Ughetto Rita R. Florit Christophe Lamiot Enos Jean-Paul Bota Gilles Debarle Thierry Dubois Laurent Enet Benoît Sudreau Victoria Gerontasiou Yin Ling Gianni D’Elia Sarah Kirsch…

Format : 16 cm x 24 cm | 216 pages (dont un Cahier visuel de 8 pages)

| France : 26 € (frais de port compris)

LIRE LES 10 PREMIERES PAGES :

POUR VOUS ABONNER :

LE SITE : CLIQUER ICI

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, tout n’est pas dit, vérité du monde, surprise, désespoir | ![]() Facebook |

Facebook |

17/03/2019

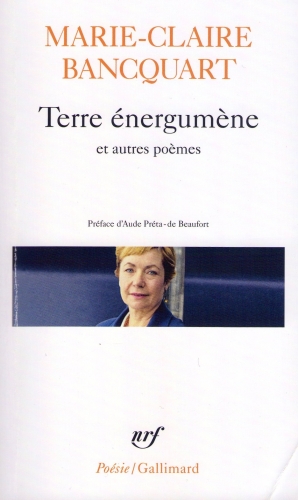

Marie-Claire Bancquart, Terre énergumène : recension

« J’habite le visible »

Le livre rassemble trois recueils publiés en 1994 (Feuilletage de la terre), 2007 (Verticale du secret) et 2009 pour celui qui donne son titre au volume. La préface les présente et parcourt l’ensemble de l’œuvre ; Aude Préta-de Beaufort montre l’unité d’une poésie où « le quotidien, ce qui existe au plus près de soi, les vagabondages de la pensée, de la mémoire, de la rêverie », la présence de l’être aimé mais aussi le doute, la mort dans un monde sans dieu constituent la matière.

Les choses proches, tous ces riens dont la vie de chacun est faite, ce sont un des motifs récurrents de l’écriture. Ce que l’on rencontre dans la ville comme ce que l’on regarde dans la marche sont sujets à s’étonner, on multiplierait sans peine les exemples : ici, « c’est une jacinthe (…) que nous recevons en plein dans les yeux // ou la trace brillante d’un escargot sur une feuille », et là, « des orbes / une tête de lion, une cannelure ». Ce qui retient n’est pas seulement le caractère de ce qui est vu, c’est aussi que chaque chose rappelle que nous-mêmes faisons partie d’un ensemble ; des moments de bonheur y sont liés et l’on rêve même parfois, dans la nature, de devenir animal, le corps alors plus libre « aime de toute sa peau / [et] voit l’exhalaison des sèves ». Mais un insecte sur une pierre, mais un regard bienveillant dans un bus, tous ces « Minimes dons / qui saturent la vie » rappellent également qu’ils sont, comme nous, éphémères.

Ce qui est vécu ne dure pas, qu’il s’agisse des paysages entrevus dans le train par la fenêtre, des reflets du corps dans les vitrines, des mots écrits sur les sarcophages, « tout s’efface / le monde / l’instant / le vide même ». De là, dans la poésie de Marie-Claire Bancquart, le rôle essentiel de la mémoire pour que ce qui a été ne disparaisse pas à jamais. Se souvenir « des jus de notre enfance » aide à vivre la dispersion qu’est la vie de l’adulte, retrouver les odeurs et les bruits des jours anciens, même dans les rêves, fait oublier un moment « la peur d’exister », et les mots sont le moyen de s’interroger sur l’énigme du temps qui a passé. Ce qui demeure plus longtemps, ce sont les œuvres humaines, le taureau de Lascaux qui « s’élance (…) depuis des millénaires », ou les figures mythologiques et littéraires, bribes infimes du passé tout comme les ruines, muséifiées, qui renvoient à l’existence d’une civilisation — et à sa mort. Ce qui peut susciter l’angoisse est cette accumulation de traces muettes, auxquelles on a imaginé brièvement pouvoir redonner vie. Il est possible de se souvenir qu’avant les immeubles, ici — à Paris, mais aussi à Bordeaux ou à Francfort — il y eut des usines, auparavant des potagers, plus en arrière dans le temps des forêts, des friches… Mais si rien du passé ne revit, on peut cependant voir que les ruines sont « bourdonnantes d’abeilles ». C’est souvent le sentiment de ne pouvoir aller au-delà de l’ « entrouvrure des choses », qui s’impose, pourtant ce qu’est l’obscur du monde n’empêche pas du tout de vivre fortement le présent.

Se souvenir du « jeu de l’enfant lointain » ou de l’enfance pendant la Seconde Guerre mondiale n’empêche pas Marie-Claire Bancquart de se préoccuper des conflits du présent, des « barbelés sur la terre entière, aujourd’hui », d’évoquer aussi le parcours tragique de Primo Levi et sa transmission d’une « expérience illisible ». Dans le présent encore, les guerres n’excluent pas que l’on rêve, lise — et aime. Dans les trois recueils réunis, mais tout autant dans les livres précédents, ce n’est pas la souffrance d’être devant l’énigme de la vie, la peur d’exister qui s’imposent, c’est de vivre les jours comme « une traversée de tendresse / près d’un autre corps ». Dans un long poème, "Àtoi, de toi, pour toi", s’exprime sans détour la plénitude de la relation amoureuse : « Est-ce ce que je pense à l’éternel / quand nous nous serrons nue à nu ? // Non, j’évoque l’herbe ou le bonheur d’une bête de grande taille. » On lira souvent dans les poèmes l’éloge du corps amoureux, du désir, de l’étreinte :

Caresse

genou, sexe et tendre cou à son attache

c’est la chair découverte

loin des phrases.

L’éloge n’est pas naïf, Marie-Claire Bancquart n’ignore jamais que le temps qui défait toutes choses atteint aussi le corps amoureux, que l’on « divorc[e] d’avec notre visage de la veille ». Continuer cependant à être là, sur la « terre énergumène », même quand on est devenu un « vieil animal qui flaire l’ horizon »

Il était indispensable de donner à lire largement dans un format accessible une œuvre importante, commencée depuis le début des années 1970. Une œuvre dans laquelle les « choses de rien » (pour reprendre une formulation de Marie-Claire Bancquart), les paysages (la ville, les ruines antiques), l’amour, et tout ce qui dérange (la mort, l’angoisse) ont toute leur place. Comment être plus près du lecteur quand on écrit : « la poésie me semble représenter un besoin vital, une énergie, un moyen d’être « un peu là » en approchant le monde » ?

Marie-Claire Bancquart, Terre énergumène, présentation Aude Préta-de Beaufort, Poésie/Gallimard, 2019, 400 p., 9, 30 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 17 mars 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie-claire bancquart, terre énergumène | ![]() Facebook |

Facebook |

16/03/2019

James Joyce, Brouillons d'un baiser

Mamalujo

Et ils étaient là eux aussi à écouter de toutes leurs forces les solans & les sycomores et les grives et tous les oiseaux tous les quatre à écouter ils étaient les grands quatre les quatre maîtres vagues d’Erin tous à écouter quatre il y avait le vieux Matt Gregory et à côté du vieux Matt il y avait le vieux Marcus Lyons les quatre vagues et souventes fois ils avaient coutume de dire les grâces ensemble ici-même maintenant nous voilà les quatre le vieux Matt Gregory et le vieux Marcus Lyons et le vieux Luke Tarpey nous quatre et pour sûr Dieu merci il n’y a plus que nous et pour sûr maintenant tu ne t’en iras plus vieux Johnny MacDougall nous tous les quatre il n’y a plus que nous et maintenant fais passer le poisson pour l’amour du Christ amen la façon dont ils disaient les grâces avant le poisson pour auld lang syne(1)

1.Le bon vieux temps en écossais. C’est le titre d’un poème de Robert Burns et d’une chanson qu’on entonne traditionnellement à l’occasion d’un adieu.

James Joyce, Brouillons d’un baiser, Premiers pas vers Finnegans Wake, traduction Marie Darrieusecq, Gallimard, 2014, p. 103.

15/03/2019

Raymond Queneau, Courir les rues

Mon beau Paris

Maisons lépreuses

maisons cholériques

maisons empestées

bâtisses fienteuses

immeubles atteints de rougeole

de scarlatine

de vérole

pavillons chlorotiques

pavillons scrofuleux

pavillons rachitiques

hôtels particuliers

constipés

baraques

taudis

Raymond Queneau, Courir les rues, dans

Œuvres complètes, I, Pléiade/Gallimard,

1989, p. 412.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, courir les rues, mon beau paris | ![]() Facebook |

Facebook |

14/03/2019

Jules Supervielle, Le Corps magique

Qui parle ?

L’univers fait un faible bruit

Est-ce bien lui à mon oreille ?

Pourquoi si faible si c’est lui

Alors qu’il n’a pas son pareil

Pour être lui, même la nuit.

Que deviendra ce faible bruit

A ses seules forces réduit

Sans une oreille qui le pense,

Sans une main qui le conduise,

Où le bruit est encore le bruit.

Où le silence à son silence

Très secrètement se fiance.

Jules Supervielle, Le Corps magique, dans

Œuvres poétiques complètes, éditions

Michel Collot, Pléiade/Gallimard, 1996, p. 601.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules supervielle, le corps magique, michel collot, bruit, silence | ![]() Facebook |

Facebook |

13/03/2019

Jean-Paul Michel, "Défends-toi, Beauté violente"

« Ordonne ce frais désordre de choses données »

Ordonne ce frais désordre de choses données

Prends

Toute beauté donnée, toutes choses à l’excès données

Prends.

Qu’on sente dans ton pas gémir la terre tendre

Marche. Cadence. Rythme. Chasse.

Tout le parfait réel. Tout le Mal. Prends.

Plonge en lui, Nageur ô crache

Avec le sel l’exultante

Joie.

Jean-Paul Michel, « Défends-toi, Beauté violente ! »,

Poésie/Gallimard, 2919, p. 247.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-paul michel, « défends-toi, beauté violente ! », désordre, excès, joie | ![]() Facebook |

Facebook |