11/01/2019

Mary Oliver, Les Oies sauvages

Les oies sauvages

Vous n’avez pas à être sages.

Vous n’avez pas à traverser à genoux

des centaines de kilomètres de désert, en repentance.

Vous avez juste à laisser le doux animal de votre corps

aimer ce qu’il aime.

Parlez-moi du désespoir, le vôtre, je vous parlerai du mien.

Pendant ce temps le monde avance.

Pendant ce temps le soleil et les limpides galets de pluie

traversent les paysages,

survolent les plaines et les forêts profondes,

les montagnes et les rivières.

Pendant ce temps les oies sauvages, là-haut dans le pur air bleu,

sont sur le chemin du retour.

Qui que vous soyez, en quelque solitude,

le monde s’offre à votre imagination,

vous appelle comme les oies sauvages, rude et passionnant —

et indéfiniment signale votre place

dans la famille des choses.

Wild Geese

You do not have to be good.

You do not have to walk on your knees

for a hundred miles through the desert, repenting.

You only have to let the soft animal of your body

love what it loves.

Tell me about despair, yours, and I will tell you mine.

Meanwhile the world goes on.

Meanwhile the sun and the clear pebbles of the rain

are moving across the landscapes,

over the prairies and the deep trees,

the mountains and the rivers.

Meanwhile the wild geese, high in the clean blue air,

are heading home again.

Whoever you are, no matter how lonely,

the world offers itself to your imagination,

calls to you like the wild geese, harsh and exciting —

over and over announcing your place

in the family of things.

Mary Oliver, Wild Geese, extrait de Dream Work, The Atlantic Monthly Press, 1986, p. 14. Traduction inédite de Chantal Tanet.

Les oies migratrices sont en danger. Je publie le communiqué de la Ligue pour la Protection des Oiseaux qui appelle à s'élever contre le prolongement du massacre des oies pour des motifs électoraux.

|

|

|---|

|

|---|

|

|---|

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mary oliver, wild geese, extrait de dream work, oies sauvages, migration | ![]() Facebook |

Facebook |

10/01/2019

Henri Pichette, Les ditelis du rougegorge

Petit propriétaire à la cravate rouge

il chante contre l’intrus

il se rengorge se redresse

il se crête se hérisse

il se campe torse bombé

tant le cœur lui bat que le sang lui bout

ses yeux flamboient

son corps saccade

et plus il mélodie plus il furibonde

Gare la bagarre !

on pourrait bien se voler grièvement

dans le plumes.

Henri Pichette, Les ditelis du rougegorge,

Gallimard, 3005, p. 49.

Ce ne sont pas les rouges-gorges qui sont en danger (quoique...) mais les oies migratrices. Je publie le communiqué de la Ligue pour la Protection des Oiseaux qui appelle à s'élever contre le prolongement du massacre des oies.

|

|

|---|

|

|---|

|

|---|

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri pichette, les ditelis du rougegorge, néologisme | ![]() Facebook |

Facebook |

09/01/2019

Pierre Reverdy, Flaques de verre

Mélange d’ombres

Ce ne sont que des tourbillons de bruits et des tintements d’heure dans l’air qui devient plus épais que la nuit.

L’horloge a remonté le temps et les étoiles tombent dans l’eau et la vapeur du feu qui les attend.

Le soleil séparé en deux et les aiguilles arrêtées au milieu du chemin sans bornes du cadran ; la route a bifurqué, l’ombre a changé de place et la lumière tremble à tout ce mouvement.

On cherche quelque forme précise entre les lignes.

Un coin où retrouver l’esprit qui s’est éteint.

Le vent est arrêté et les lampes sont mortes.

La paupière sous l’aile, prunelle du couchant

ne voit plus le foyer, l’ardeur des auréoles, ni le cœur allumé qui éclaire le monde et le sommeil perdu jusqu’au matin.

Pierre Reverdy, Flaques de verre, dans Œuvres complètes, II, Flammarion, 2010, p. 487.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, flaques de verre, mélange d'ombres | ![]() Facebook |

Facebook |

08/01/2019

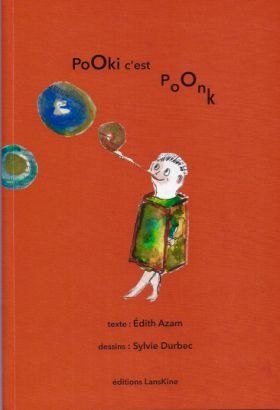

Édith Azam, PoOki, c'est PoOnk : recension

Un livre pour les zenfants ?

Tous les livres écrits par des écrivains ’’à destination de la jeunesse’’, comme on dit, n’ont pas tous eu le succès du Petit Prince et on a tendance à les oublier. Quelques titres au hasard de ce que la mémoire appelle : Grain d’aile d’Eluard (dont le patronyme était Grindel), Chantefleurs chantefables de Desnos, plus près de nous Innocentines de René de Obaldia, Contes de Ionesco, Anacoluptères de James Sacré et, pour ne citer qu’un seul ouvrage traduit, L’arbre aux souhaits de Faulkner. Il y a bien une tradition en la matière et Édith Azam la poursuit à sa façon, elle a inventé un personnage, PoOki, dont elle débute les aventures. Présenté comme « brindille en bois cassé », ou comme bestiole, ou comme « oizo », il est enfermé dans une boîte et seuls bras, jambes et tête sont visibles ; la fausse naïveté des dessins de Sylvie Durbec (qui, entre autres, écrit aussi ’’pour la jeunesse’’) dirige le lecteur vers l’imaginaire et le non-sens, en accord avec le texte.

Édith Azam renoue pour certains aspects avec quelques-uns de ses écrits anciens qui mettaient à mal la syntaxe et la morphologie du français, comme dans Le mot il est sorti, Du popcorn dans la tête ou, surtout, Mercure qui, en outre, saccage l’orthographe. Les atteintes sont nombreuses : rupture des accords (« comment que c’est ses dents cassées »), soudure de mots (« c’est komça »), liaison prononcée d’un mot après un article au pluriel (les émotions) transportée au singulier (« la zémotion »), suppression du ne de la négation (« j’ai pas »), mot habituellement au masculin pluriel utilisé au singulier (« un gens »), aphérèse (« les tites », pour les petites ; « zaktement » ; « l’aime pas », « l’est là »), redoublement d’une syllabe (« la boîboîte ; les bêbêtes ») ; graphie selon la prononciation (« l’oizo », « le cervo »), etc. On relève également des créations de mots, qui suivent les règles de la néologie en français et, de ce fait, restent interprétables : « la brûlance », « la croquille », « cagé » (= mis en cage), « enfloconner », etc.

Tous ces éléments ne visent pas à représenter l’oral, mais à donner une langue au personnage principal, langue d’un personnage qui est autre, ne ressemble à rien que l’on puisse rencontrer — surtout pas à un petit prince. Loin d’un oral factice : PoOki emploie aussi des mots comme « métamorphique », « mutisme » et crée le verbe « néanter ». Le lecteur est du côté nonsensique dès le début avec une proposition comme « Le PoOki il est PoOnk / Non on sait pas pourquoi ». Mais si quelques séquences reprennent le motif de l’ignorance, d’autres évoquent nettement des thèmes propres aux récits et poèmes d’Edith Azam : la peur, la difficulté de la relation à autrui (« Mais c’est facile pour personne / savoir aimer c’est pas facile ») ou la place prépondérante, pour se construire un équilibre, de l’écriture (« L’écrit du fond de sa baignoire ») et du livre : le PoOki termine sa première aventure « au milieu des livres et des feuilles / à se faire tout doux dans lui » et, ainsi, à être « ENTIER ».

Tout cela est-il bien sérieux ? Sans aucun doute, puisque la 4ème de couverture porte : « poésies pour enfants de 3 à 99 ans ». Dessins et texte font vraiment sortir de l’oubli quelque chose de l’enfance, une langue pas encore réglée par des normes et l’extrême difficulté à (se) construire une image du monde.

Édith Azam, PoOki,c'est PoOnk, dessins de Sylvie Durbec, Lanskine, 2018, 32 p., 12 € ; Cette note a été publiée sur Sitaudisle 9 décembre 2018.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, pooki, c'est poonk, dessins de sylvie durbec | ![]() Facebook |

Facebook |

07/01/2019

Ezra Pound, ABC de la lecture

Ezra Pound a précisé que son A B C de la lecture « ne s’adresse pas à ceux qui sont déjà arrivés à une pleine connaissance du sujet sans en connaître les données ».

QUAND ON SE MET À ÉCRIRE on imite toujours quelque chose qu’on a entendu ou lu.

La majorité des écrivains ne dépasse jamais ce stade.

La véritable éducation ne devrait être confiée qu’aux hommes qui INSISTENT sur le savoir, le reste est affaire de gardiens de moutons.[…] Il faut beaucoup d’expérience pour qu’un homme soit capable de définir une chose dans son propre genre, c’est-à-dire définir la peinture comme peinture, l’écriture comme écriture. On identifie tout de suite le mauvais critique à ce qu’il commence par discuter du poète et non du poème.

Le mauvais poète fait de la mauvaise poésie parce qu’il ne perçoit pas les relations de temps. Il est incapable d’en jouer de manière intéressante, par le moyen des brèves et des longues, des syllabes dures ou molles et des diverses qualités du son qui sont inséparables des mots de son discours.

On ne peut tout mettre en quarante-cinq pages. Mais même si j’avais eu Quatre cent cinquante pages à ma disposition, je n’aurais certes pas écrit un traité convaincant sur l’art du roman. Je n’ai pas écrit de bon roman. Je n’ai pas écrit de roman. Je n’ai pas l’intention d’écrire de romans et je ne dirai à personne comment s’y prendre tant que je n’en aurai pas écrit un moi-même.

Ezra Pound, A B C de la lecture, traduit de l’anglais par Denis Roche, Gallimard, 1967, p. 66, 75, 80 et 179.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ezra pound, a b c de la lecture, denis roche, poésie, savoir | ![]() Facebook |

Facebook |

06/01/2019

Paul Celan, La rose de personne

Le menhir

Gris de pierre

qui pousse.

Forme grise, sans

yeux, toi, regard de pierre, avec lequel

la terre a fait saillir vers nous, humains,

sur l’obscur, le clair, de ces chemins de lande,

le soir, devant

toi, gouffre du ciel.

De l’adultérin,

charroyé jusqu’ici, sombrait

par-dessus le dos du cœur. Moulin-

de-mer moulait.`

Aile-claire, tu étais suspendue le matin,

entre genêt et pierre,

petite phalène.

Noires, couleur

de phylactères, ainsi étiez-vous,

cosse

partageant les prières.

Paul Celan, La rose de personne, traduction

Martine Broda, Le Nouveau Commerce,

1979, p. 97.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, la rose de personne, menhir, pierre, gouffre | ![]() Facebook |

Facebook |

05/01/2019

Bernard Noël, La Chute des temps

Portrait

où est la lettre ?

cette question vient d’un mourant

puis il se tait

tant qu’un homme vit

il n’a pas besoin de compter sa langue

quand un homme meurt

il doit rendre son alphabet

de chaque mort

nous attendons le secret de la vie

le dernier souffle emporte

la lettre manquante

elle s’envole derrière le visage

elle se cache au milieu du nom

Bernard Noël, La chute des temps,

Poésie / Gallimard,1993, p. 219.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, la chute des temps, langue, lettre, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

04/01/2019

Michel Collot, Le parti-pris des lieux

Face revêche, le mur lépreux. La suie, la crasse s’y sont accumulés pendant un siècle, incrustées dans le moindre interstice. Sur la paroi le regard glisse, le corps dévisse.

Sous la couche uniforme, enduite d’ennui, transparaissent pourtant quelques zones plus pâles, ou plus sombres, et même des traces de couleur. On croit parfois surprendre deux silhouettes qui s’esquissent. Elles animent un instant la tristesse ambiante, puis disparaissent dans le halo d’un autre noir. Ballet de spectres qui s’esquivent, intermittent.

Mais à l’aurore tout devient clair pour qui sait lire le palimpseste. Les taches roses se recomposent, lettres géantes, majuscules où l’on déchiffre : SAINT-RAPHAÊL, puis en dessous, en lettres minuscules : quinquina.

L’opacité s’est déchirée, l’espace soudain s’est rouvert : je plonge dans la foule, tout requinqué d’avoir trouvé, sous les pavés, la plage.

Michel Collot, Le parti-pris des lieux, La Lettre volée, 2018, p. 58.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel collot, le parti-pris des lieux, palimpseste, aurore, réclame | ![]() Facebook |

Facebook |

03/01/2019

Laurent Albarracin, Cela

Souvent ça n’est rien de tangible, et ça n’est

Rien non plus d’abstrait. C’est cela. C’est

Désigné par n’importe quoi. C’est tout. Non

Pas la notion du tout, entendez bien, mais

C’est tout qui est cela. Alors on peut s’assoir

Et regarder : la table est cela. La tasse sur

La table, cela. Les vitres sont cela. Le reflet

Des lampes. La pluie qu’on ne voit pas parce

Qu’il fait nuit tombe dans cela.

Cela est une sorte d’escarcelle.

Un pot qui a tout gagné.

Où toute chute se récupère.

Laurent Albarracin, Cela, Rougerie, 2016, p. 10.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent albarracin, cela, rie, reflet | ![]() Facebook |

Facebook |

02/01/2019

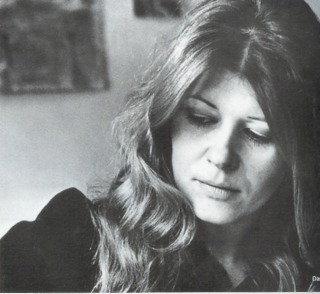

Danielle Collobert, Dire II

la seule chose – recommencer encore – si possible – encore une fois des mots – l’équivalent d’une mort – ou le contraire même – ou peut-être rien

être ici – le calme – épuisant de tension – le monde autour qui ne s’arrête pas – mais pourrait s’arrêter – le souffle qui pourrait s’arrêter maintenant – un instant après l’autre – même égalité plane –même dureté froide – même goût fade et doux – supporter encore d’aller vers d’autres moments pareils – continuer seulement le souffle – la respiration – prolonger le regard – simplement

sans doute – une certaine confusion – auparavant – chaque événement détruit par lui-même – passant d’une chose à l’autre – revenant en arrière – avançant – imprévisible – dans un avenir imaginé – s’acccrochant autour de lui à toutes les rugosités – à tous les angles

Danielle Collobert, Dire II, dans Œuvres I, P. O. L., 2004, p. 211.

Corps là

noué

noué aux mots

l’étranglement du souffle

perte du sol

pendu

balancement à l’intérieur des mots – trouées –

vide

approche de la folie

peur continuelle de la fuite verticale

les mots en spirale fuyante – aspirée

sans prise

sans arrêt

tremblement

un cri

peur continuelle – absence de mots – gouffre

ouvert – descente – descente

mains accrochées au visage

toucher

corps là

résistance –

entendre encore le souffle – quelquepart

à l’instant savoir – souffle là

à l’écoute du bruit

affolement

tendu pour entendre

tendu pour résister

jusqu’à la limite – l’immobilité

sursaut

cassure

encore sombrer – descendre – ou aspiré au loin

– ou fatigue – désespoir

Danielle Collobert, Dire II, dans Œuvres I, P. O. L., 2004, p. 256-257.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danielle collobert, dire ii, corps, recommencement | ![]() Facebook |

Facebook |

01/01/2019

Joachim du Bellay, Poésies françaises et latines

La complainte du désespéré

Qui prestera la parolle

A la douleur qui m’afolle ?

Qui donnera les accens

A la plainte qui me guyde,

Et qui laschera la bride

A la fureur que je sens ?

Qui baillera double force

A mon ame, qui s’efforce

De soupirer mes douleurs ;

Et qui fera sur ma face

D’une larmoyante trace

Couler deux ruysseaux de pleurs ?

Sus mon cœur, ouvre ta porte,

Afin de que de mes yeux sorte

Une mer à ceste foys.

Ores fault que tu te plaignes,

Et qu’en tes larmes tu baignes

Ces montagnes et ces boys.

Et vous mes vers, dont la course

A de sa premiere sourse

Les sentiers habandonnez

Fuyez à bride avalée

Et la prochaine vallée

De vostre bruyt estonnez.

Vostre eau, qui fut clere et lente,

Ores trouble et violente,

Semblable à ma douleur soit,

Et plus ne meslez vostre onde

A l’or de l’arene blonde,

Dont vostre fond jaunissait.

[…]

Joachim du Bellay, Poésies françaises et

latines, II, Garnier, 1918, p. 1-2.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joachim du bellay, poésies françaises et latines, complainte du désespéré | ![]() Facebook |

Facebook |

31/12/2018

Dylan Thomas, Poèmes, traduction Patrick Reumaux

Y eut-il une temps

Y eut-il un temps où les danseurs et leurs violons

Dans les cirques d’enfants pouvaient suspendre leurs chagrins ?

Il y eut un temps où ils pouvaient pleurer sur les livres

Mais le temps a lancé son ver sur leurs traces.

Sous l’arc du ciel ils sont en danger.

Ce qui n’est jamais connu reste le plus sûr en cette vie.

Sous le présage du ciel ceux qui n’ont pas de bras

Ont les mains les plus propres ; comme le spectre sans cœur

Est seul indemne, ainsi l’aveugle voit le mieux.

Dylan Thomas, Poèmes, traduction Patrick Reumaux,

Dans Œuvres, I, Seuil, 1970, p. 395.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dylan thomas, poèmes, patrick reumaux, temps, crique, enfant | ![]() Facebook |

Facebook |

30/12/2018

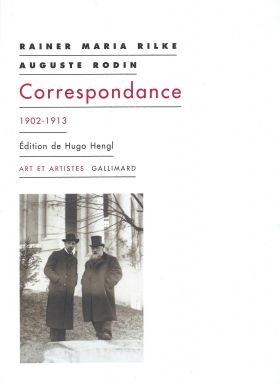

Rainer Maria Rilke, Auguste Rodin, Correspondance 1902-1913 : recension

En 1902, Rodin, à 62 ans, reconnu aux Etats-Unis et au Japon comme en Europe, homme d’affaires avisé, reçoit de nombreuses commandes de musées et de particuliers, Rilke, lui, poète pas encore estimé en Allemagne, n’a publié aucune de ses œuvres majeures. Il découvre Rodin grâce à son épouse, Clara Westhoff, elle-même sculptrice, et il lui écrit, en français, pour le rencontrer et compléter ses informations : il a obtenu la commande d’une monographie sur l’œuvre du sculpteur. Les échanges épistolaires ont été déséquilibrés, un peu plus d’une centaine de lettres de Rilke à côté de 26 de Rodin, souvent très brèves et parfois écrites par son secrétaire. Pourtant la correspondance n’éclaire pas seulement sur la manière qu’a Rilke de penser son rapport à la sculpture et à son écriture.

Bien que peu nombreuses et courtes, les lettres de Rodin sont le plus souvent attentives et chaleureuses. Loin des formules toutes faites, il dit son attachement au couple, « Vos lettres (…) me sont si précieuses que je les mets avec soin à part » ; le sachant dans le besoin, il offre l’hospitalité à Rilke dans sa maison de Meudon et est prêt à lui apporter une aide financière. De 1905 à 1906, il le prend comme secrétaire, n’ignorant pourtant pas qu’il maîtrisait mal le français, et Rilke s’acquitte de sa tâche en écrivant aussi bien à Bourdelle qu’à un emballeur, à une dame qu’à l’écrivain Gustave Kahn — ce qui ne l’empêchera pas d’être brusquement licencié, victime de l’humeur changeante de Rodin, ce qu’il commente avec amertume, « Me voilà chassé comme un domestique voleur à l’imprévu de la petite maison où, jadis, votre amitié m’installait doucement ». Leur relation reprend un an plus tard sans ce rapport d’employeur à employé et Rodin invite Rilke à venir le voir, affirmant « nous avons besoin de la vérité de la poésie tous deux et d’amitié » ; il lui propose même des photos inédites pour un article, lui porte un panier de fruits, lui prête une table. Clara obtient de travailler dans son atelier et, plus tard, de sculpter son buste pour le musée de Mannheim. Rodin lui refuse ensuite cette faveur comme il refuse à Rilke, en 1913, des photographies pour une nouvelle édition de sa monographie, après les avoir promises. L’épisode marque la fin de la relation et Rilke écrit à son éditeur, « On ne peut plus se fier à lui en rien ».

Dès les premiers temps de sa relation à Rodin, Rilke le considère comme un modèle, et ses lettres s’ouvrent avec « Mon cher maître », « Mon grand maître », avant que l’adresse devienne, en décembre 1908, « Mon cher et seul Ami ». Il vit une relation d’apprentissage qui lui paraît indispensable, et il évoque le drame du jeune peintre ou écrivain qui ne trouve aucun appui, dans « un abîme de délaissement » ; on pense aux lettres qu’il a écrites à partir de 1903 au jeune Franz Kappus, publiées beaucoup plus tard et traduites en 1937, Lettres à un jeune poète. Il regrette très vivement « l’imperfection » de son français qui gêne sa relation au point qu’il perd souvent « tout moyen de [s’] exprimer » — Hugo Hengl a heureusement choisi de publier les lettres de Rilke et de Rodin sans aucune correction. Ce qu’il apprend, en fréquentant Rodin et ses sculptures, c’est la nécessité de ne pas céder à l’émotion première, « le travail assidu peut désarmer même les anxiétés de la pauvreté », écrit-il, appréciant « cette solide et suprême jeunesse qu’est le travail », et ses hommages sont sans ambiguïté quant à l’importance pour lui de ce qu’il acquiert au cours de ses rencontres : « Votre œuvre est la patrie, pour nous, la terre natale où nous prenons tout : force et espoir et nourriture ». Clara, dans une de ses lettres à Rodin, lui rend également hommage, « Je commence à comprendre un peu ce qu’il faut faire dans la sculpture grâce à votre exemple et votre conseil. »

Si Rilke n’hésite pas à être un intermédiaire entre un acheteur en Allemagne et le sculpteur, ses lettres abordent plus souvent ce qui lui tient à cœur. Il ne cesse d’écrire à Rodin, d’Italie, de Suède, d’Autriche et lors d’un séjour en Espagne, il lui décrit un tableau du Greco qui l’a enthousiasmé. Il souhaite lui lire ses poèmes : « (quoique en allemand) pour vous donner, du moins dans le rythme, quelque chose de ce qui est ma vie », et il le tient au fait de son travail, lui confiant par exemple, « Je suis descendu dans mon travail plus loin que jamais. Il y fait noir quelquefois comme au fond de la mer et la pression des courants au dessus (sic) de moi est très forte » ; à un autre moment il tente de définir ce qu’est pour lui la différence entre poésie et prose. En 1913, quand il se retrouve seul à Paris — son ami Verhaeren est reparti —, il se fixe une règle de vie et définit ce qu’est son travail, « je ne verrai plus personne et je serai dans mon atelier comme un jeune étudiant qui commence. Car on commence toujours ».

Ce qui est aussi lisible dans cette correspondance et que souligne Hugo Hengl, c’est « un cosmopolitisme remarquable et […] un esprit européen qu’offre la passion commune de l’art ». C’est également, clairement analysé, la difficulté qu’ont les femmes à devenir artiste, notamment sculptrice, « Clara ne put véritablement percer dans son art » — le refus de Rodin de la laisser sculpter son buste révèle cette mise à l’écart.

Le livre est abondamment illustré de fac-similés de lettres, de photographies des épistoliers, des œuvres de Rodin, de l’hôtel Biron (devenu le musée Rodin), etc. Il comprend tout un ensemble d’annexes, notamment une chronologie contextuelle à partir de la naissance de Rodin, fort utile pour suivre les déplacements de Rilke et Rodin, quelques lettres écrites par Rilke au service de Rodin, des extraits d’une conférence de Carla Rilke autour de Rodin, à quoi s’ajoutent des index. Le tout, dans la belle collection Art et artistes, aide à mieux connaître le poète et le sculpteur.

Rainer Maria Rilke, Auguste Rodin, Correspondance, 1902-1913, édition de Hugo Hengl, Gallimard, 230 p., 28 €. Cette note a été publiée sur Sitaudis le 5 décembre 2018.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rainer maria rilke, auguste rodein, correspondance, 19°2-1913, édition de hugo hengl | ![]() Facebook |

Facebook |

29/12/2018

Léon-Paul Frague, Espaces

Nuées

À Catherine Pozzi

Non, rien, ce n’était pas lui,

C’est bon, je ne suis pas sourd.

Il ne vient pas tous les jours

Il n’a pas toutes ses nuits

Dans le dortoir éternel

Où se cherchent les amis

Sous la grande lueur sage.

La vertu qui fait sa route,

Où se perchent les visages

Des témoins de sa jeunesse,

Tourne ses pépins couchés

Dans le rond de la paresse.

La bête sort du pertuis,

L’homme caché dans l’étui

Se souvient de la tendresse,

Cette avance douce et fraîche,

Ce faufilement perché

Qui tinte dans le chéneau

Sur la vitre et sur le mur

Et retentit dans la cour

Comme une réplique obscure,

Ni l’erreur d’une souris

Ni la gratte d’un oiseau

Ne feraient cette écriture,

Ni la main du bien aimé…

Non, c’est le filet rêveur

Qu’ils jettent sans espérance

Sur la chauffe de la boule

Sur le vieux tombeau qui roule

Sur les hommes qui sécrètent

Dans leur sablier de chair

À travers le temps qui trame

Et qui ferme ses yeux bleus

Sur le métier de la ville.

(…)

Léon-Paul Fargue, Espaces, Gallimard,

1929, p. 115-116.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : léon-paul fargue, espaces, nuées, catherine pozzi | ![]() Facebook |

Facebook |

28/12/2018

Samuel Beckett, Les Os d’Écho

Da Tagte Es

rachète les succédanés d’adieux

dans ta main le drap file comme un fleuve

toi qui as largué toutes amarres

et le miroir sans buée au-dessus de tes yeux

Samuel Beckett, Les Os d’Écho, traduction

Édith Fournier, éditons de Minuit, 2002, p. 41.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, les os d’Écho, adieu, miroir | ![]() Facebook |

Facebook |