13/06/2019

Abbaye d'Arthous, pays d'Orthe

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : abbaye d'arthous, pas d'ortie | ![]() Facebook |

Facebook |

12/06/2019

Cédric Le Penven, Verger

ce matin d’octobre, je cherche entre mes arbres la suite d’une phrase commencée pendant la nuit

elle m’arrache à la terre que je foule, transforme le paysage en simple décor, les arbres en silhouettes grisâtres. Il s’agissait d’une histoire d’enfant meurtri qui parvenait à prononcer distinctement son nom, au cœur même d’une salve de coups, et l’arrêtait net

je pose la paume contre le tronc froid et humide du cerisier. J’exerce une faible pression pour que les gouttes de rosée restent suspendues au bouton dont elles ne connaîtront jamais les fleurs

si le temps reste trop à la brume, la pellicule d’eau qui couvre les écorces favorise les maladies. La monilia est un miel détestable qui commence à perler dans la moindre ride de l’écorce, et contamine le rameau, puis la branche, puis la charpentière, et l’arbre entier suffoque

la maladie ne doit pas être prise à la racine, mais à la pointe de la branche, dont il faut se départir, en espérant que le coup de sécateur n’accélère pas sa propagation

Cédric Le Penven, Verger, éditions Unes, 2019, p. 25.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cédric le penven, verger, arbres, brume, maladie | ![]() Facebook |

Facebook |

11/06/2019

John Taylor, Le dernier cerisier

(…)

tout s’élève ou chute

de la matière à la matière

sauf la matière la plus essentielle

que tu as devinée

que tu devines

être en perpétuelle création

non pas de la matière

mais nos vies

montent

doivent descendre

un filet d’eau par terre

ou parmi les pierres

ou est-ce de l’eau de pluie

s’égouttant sur d’anciens chemins

pour nourrir le cerisier

que tu imagines tout en bas de la pente

à la fin

et au commencement

où que tu sois

est ton pays natal

aucun cerisier ne s’y trouve

puis il y en a un

il s’élève dans ton esprit

sur cette feuille de papier

sur cette page

John Taylor, Le dernier cerisier, traduction

Françoise Daviet-Taylor, aquarelles

Caroline François-Rubino, Voix d’encre,

2019, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john taylor, le dernier cerisier, matière, création, caroline françois-rubino | ![]() Facebook |

Facebook |

09/06/2019

Denise Le Dantec, La seconde augmentée

Sous les chants de la pluie. Les arbres sombres. Les fantasmagories du ciel.

C’est plein de heurts dans les étoiles.

Tourbillons de phrases, de lettres, de mots. Je perds ma langue. Le récitatif.

Bouquets dégoulinants. Rigoles judicariennes. Désastre-Monde.

J’allume la lumière pour voir.

Il y a de divins bouquets de fleurs blanches qui ruissellent sur la fenêtre — mille petits muguets en dédicace du jour.

Denise Le Dantec, La seconde augmentée, Tarabuste, 2019, p. 81.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : denise le dantec, la seconde augmentée, phrases, bouquet | ![]() Facebook |

Facebook |

Pia Tafdrup, Le Soleil de la salamandre

Marraine

Pour la partie inférieure de mon corps

il n’existe pas de nom

et elle n’est pas connue

comme le visage, les bras ou les jambes.

La partie inférieure de mon corps

relève de la fable — ou d’un temps mythique,

c’est un labyrinthe vertigineux et joyeux,

seulement visible

dans le miroir expérimental

que ma marraine

un jour m’a offert.

C’est chez elle

que je dois habiter si un avion

tombe

avec ma mère et mon père

ou si la ferme brûle pendant que je suis à l’école.

Depuis je

crois

aux marraines, aux énigmes des images de miroir et aux erreurs nues.

Pia Tafdrup, Le Soleil de la salamandre, traduction du danois Janine Poulsen, éditions Unes, 2019, p. 23.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pia tafdrup, le soleil de la salamandre, marraine, miroir énigme | ![]() Facebook |

Facebook |

08/06/2019

Bernard Noël, La Chute des temps

Sur un pli du temps

toujours le plus

aura manqué

la langue a touché

trop d’ombre

trop compté les lettres du nom

une fois

cent fois

mille fois

les mains

ont rebâti

la statue

des larmes

mot

tombé

d’un mot

l’être

a roussi

dans le souffle

quelle fin

la bouche

troue

un visage

l’ombre

gouverne

sous les yeux

une pierre

pousse

entre nous

(…)

Bernard Noël, dans

La Chute des temps,

Poésie/Gallimard,

1993, p. 225-226.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, la chute des temps, langue, ombre, souffle | ![]() Facebook |

Facebook |

07/06/2019

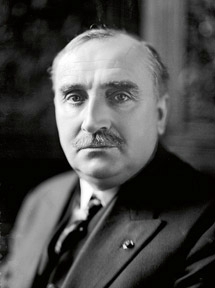

Paul Claudel, Dodoitzu

Ma figure dans le puits

Ma figure dans le puits

Pas moyen que je me l’ôte

Ma figure dans le puits

Pas moyen que je me l’ôte

Et que j’en mette une autre

Et si l’on me trouve jolie

Tant pis ! C’est pas ma faute !

Her face in the well

My face in the well

I cannot take it out

My face in the well

I cannot take it off

And if you think I’m pretty

It’s really not ma fault !

Le crapaud

Quand j’entends dans l’eau

Chanter le crapaud

Des choses passées

J’ai le cœur mouillé !

Nightingale and toad

When I hear in the cool

Gold of the moonlight pool

The nightingale singing,

It is my heart ringing.

Paul Claudel, Dodoitzu, peintures de Rihakou Harada, Gallimard, 1945, non paginé.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, dodoitzu, ma figure dans le puits, le crapaud | ![]() Facebook |

Facebook |

06/06/2019

Ghérasim Luca, La paupière philosophale

L’émeraude

Elle est comme la mère d’une robe

Elle a l’air de rogner ses coudes amers

comme une rondelle

mais elle n’aime pas son rôle de laine

Elle est roche des odes

et rotules des ondes

Émergée de la mer de tulle

d’un thème rose

elle rode dans le lemme d’air

d’un ver

comme l’arôme ronde de l’aronde

qui ronge une rondelle d’hirondelles

à l’aube sur la roche de l’arroche

Lorsque d’un gant extrêmement arrogant

la rose arrose l’arobe des robes

de l’autre côté du tréma de son unité

elle gêne tout autrement

la gerbe à traîne ardente

de ses trente dents à la ronde

Ghérasim Luca, La paupière philosophale, Corti,

2016, p. 71-74.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ghérasim luca, la paupière philosophale, émeraude, jeu de mots | ![]() Facebook |

Facebook |

05/06/2019

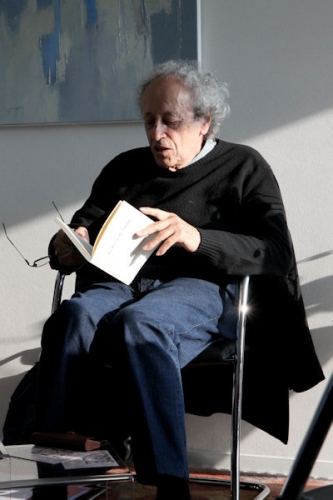

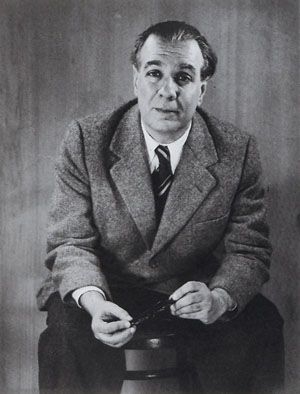

Jorge Luis Borges, Éloge de l'ombre

Labyrinthe

De porte, nulle part, jamais. Tu es dedans

Et l'alcazar embrasse l'univers

Et il n'a point d'avers ni de revers.

Point de mur extérieur ni de centre secret.

N'espère pas que la rigueur de ton chemin

Qui obstinément bifurque sur un autre

Qui obstinément bifurque sur un autre

Puisse jamais finir. De fer est ton destin

Comme ton juge. N'attends point la charge

De cet homme taureau dont l'étrange

forme plurielle épouvante ces rêts

Tissés d'interminable pierre.

Il n'existe pas. N'attends rien. Pas même

Au cœur du crépuscule noir, la bête.

Jorge Luis Borges, Éloge de l'ombre, dans Œuvres complètes II,

traduction Jean Pierre Bernès et Nestor Ibarra,

Pléiade, Gallimard, 1999, p. 161.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jorge luis borges, Éloge de l'ombre, labyrinthe, minotaure | ![]() Facebook |

Facebook |

04/06/2019

John Clare, Poèmes et proses de la folie

Je suis

Je suis ce que je suis pourtant personne ne le sait ni n’en a cure

Mes amis m’ont abandonné comme on perd un souvenir

Je vais me repaissant moi-même de mes peines —

Elles surgissent pour s’évanouir —armée en marche vers l’oubli

Ombres parmi les convulsives les muettes transes d’amour —

Et pourtant je suis et je vis — ainsi que vapeurs ballotées

Dans le néant du mépris et du bruit

Dans la vivante mer des rêves éveillés

Où nul sentiment de la vie ne subsiste ni du bonheur

Rien qu’un grand naufrage en ma vie de tout ce qui me tient à cœur

Oui même mes plus chers soucis — les mieux aimés

Sont étrangers — plus étrangers que tout le reste

Je languis après un séjour que nul homme n’a foulé

Un endroit où jamais encore femme n’a souri ni pleuré —

Pour demeurer avec mon Dieu mon Créateur

Et dormir de ce doux sommeil dont j’ai dormi dans mon enfance

Sans troubler — moi-même introublé où je repose

L’herbe sous moi — couvert par la voûte du ciel

John Clare, Poèmes et proses de la folie, traduction Pierre Leyris, 1969, p. 77 et 79.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john clare, poèmes et proses de la folie, pierre leyris, oubli, abandon, néant | ![]() Facebook |

Facebook |

03/06/2019

Georges Braque, Le jour et la nuit

C’est une erreur que d’enfermer l’inconscient dans un contour et de le situer aux confins de la raison.

La charrue au repos se rouille et perd son sens usuel.

Je n’ai jamais pu discerner d’un commencement d’une fin.

Il faut toujours avoir deux idées, l’une pour détruire l’autre.

Ceux qui s’appuient sur le passé pour prophétiser feignent d’ignorer que le passé n’est qu’une hypothèse.

Georges Braque, Le jour et la nuit, Gallimard, 1952, p. 19, 19, 20, 21, 22.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges braque, le jour et la nuit, maxime | ![]() Facebook |

Facebook |

01/06/2019

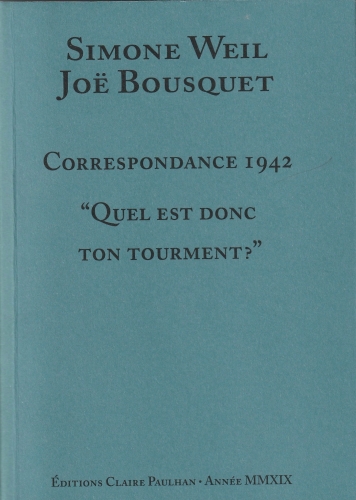

Simone Weil, Joë Bousquet, Correspondance 1942 : recension

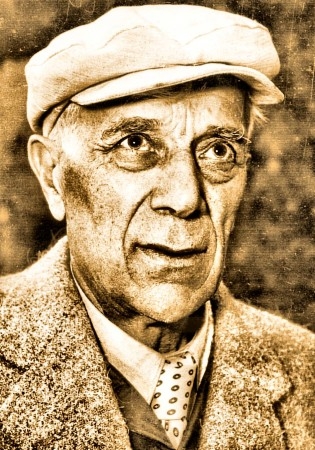

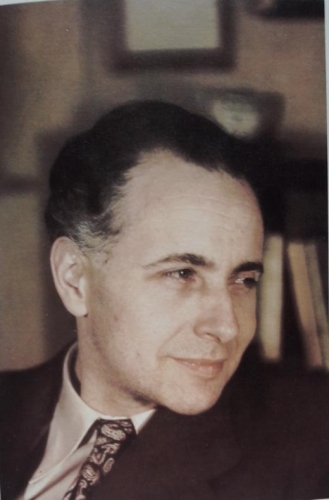

Simone Weil (1909-1943) et Joë Bousquet (1897-1950) se sont rencontrés sans doute le 28 mars 1942 la première fois, la philosophe collaborant à une livraison des Cahiers du Sud sur le thème "Le Génie d’oc et l’homme méditerranéen". Logée à Marseille en attendant son départ pour les États-Unis via Casablanca, elle désirait se rendre à l’abbaye d’En-Calcat, pas trop éloignée de Carcassonne, pour écouter le chant grégorien, et elle souhaitait l’appui de Joë Bousquet pour un projet de corps d’infirmières. Il y eut probablement deux entretiens avec Joë Bousquet, dans la chambre où il vivait alité depuis sa blessure qui, en 1918, l’avait rendu invalide, et les échanges ne furent pas, loin de là, limités au programme de Simone Weil, comme le prouve le contenu des lettres publiées (5 de Simone Weil — la dernière depuis Casablanca —, 2 de Joë Bousquet). Elles ne sont pas seulement resituées dans leur contexte et précisément annotées : les éditeurs renvoient toujours sur chaque point évoqué à des textes de l’un et l’autre et analysent minutieusement dans leur présentation les idées exposées. Il est intéressant de lire d’abord la correspondance avant la lecture qui l’étudie : on y retourne en l’abordant autrement.

Simone Weil avait lu des chroniques et des poèmes de Joë Bousquet qui, lui, avait beaucoup apprécié son article pour les Cahiers du Sud ; il écrivait à Jean Ballard, directeur de la revue, qui accompagnait Simone Weil à Carcassonne, « Je suis ravi de connaître Émile Novis1. Nous avons beaucoup de choses à nous dire ». Simone Weil voulait entretenir Joë Bousquet de son projet ; il s’agissait de créer un corps d’infirmières de "première ligne" qui chercheraient les blessés sur le front ; elles auraient ainsi risqué leur vie, mais les pertes possibles faisaient partie du projet, l’« effet produit sur les combattants et la population » pouvant être, selon elle, des plus bénéfiques contre la poursuite de la guerre. Elle insiste dans le projet définitif sur ces « facteurs moraux » — point absent de sa demande au poète. Le soutien de Joë Bousquet, couvert de médailles, permettrait de faire accepter le projet et, après leur rencontre, elle lui rappelle dans sa première lettre du 13 avril l’utilité d’une recommandation. À partir de là, elle aborde des questions qui la préoccupent, notamment celles de la souffrance, du bien et du mal.

Avant cette première lettre, elle a lu Traduit du silence de Joë Bousquet, livre paru en 1941 et, par ailleurs le Timée, St Thomas d’Aquin et Nicolas de Cues ; plus important pour les échanges avec J. B., elle a découvert les romans du Graal grâce à sa rencontre avec René Nelli2. Elle en a surtout retenu l’histoire du roi Anfortas qui, privé de l’usage de ses jambes, guérit quand Perceval lui pose la question : « Bel oncle, quel est donc ton tourment ? ». Elle voit dans la légende « une clé de lecture de la vie » de Joë Bousquet. Pour poser la question, selon Simone Weil qui compare Joë Bousquet à Perceval et non à Anfortas, « Il lui faut passer par des années de nuit obscure où il erre dans le malheur (…). Au bout de tout cela il reçoit la capacité de poser une telle question, et du même coup la pierre de vie est à lui ».

Elle est revenue sur la question de la souffrance physique — elle dont les maux de tête lui interdisaient parfois toute activité intellectuelle —, affirmant à Joë Bousquet qu’il était, d’une certaine manière, privilégié : « vous avez la guerre logée à demeure dans votre corps », or, « Pour penser le malheur, il faut le porter dans sa chair » : c’est la condition selon elle pour « connaître dans sa vérité, […] contempler dans sa réalité le malheur du monde ». Elle insiste sur le fait que le malheur ou la joie « comme adhésion totale et pure à la parfaite beauté » impliquent « la perte de l’existence personnelle » et, par là-même, donnent le moyen d’entrer dans « le pays du réel ». Il faut refuser tout ce qui est consolation, qui éloigne de la réalité, et en particulier la rêverie ; pour Simone Weil, Joë Bousquet n’aurait pas reconnu, et ne pouvait reconnaître, la distinction entre le bien et le mal, parce qu’il rêvait sa vie.

Dans leurs échanges, le fait mystique est détaché de la religion, la philosophe cherche le surnaturel, pas une Église. Si Joë Bousquet conseille à Simone Weil d’écrire sous le signe d’un « abandon mystique », lui veut trouver le « passage de la poésie à la spiritualité », même s’il oppose régulièrement voie spirituelle et voie poétique ; c’est bien la recherche du surréel que rejette violemment sa correspondante comme étant « mensonge » qui détourne de toute vérité. Joë Bousquet ne répondra pas sur ce point, mais écrira à Jean Ballard qu’il accepterait de vivre dans la peau de Simone Weil, mais avec « plus de complaisance envers le mal ».

Il y eut une de ces rencontres rares où l’amitié naît immédiatement — l’amitié, « source de vie », écrivait la philosophe —, et désir d’échanger, il y eut aussi incompréhension de part et d’autre, les chemins suivis étant sans doute trop différents. C’est cette relation vécue le temps de deux longs entretiens et de quelques lettres, que suivent avec chaleur Florence de Lussy et Michel Narcy dans leurs commentaires qui apprennent sur la personnalité de Simone Weil et Joë Bousquet. Ils ont accompagné les lettres, selon l’esprit des éditions Claire Paulhan, de nombreuses illustrations (photographies, reproduction de manuscrits et de documents), d’annexes et de traductions que choisissait Simone Weil pour Joë Bousquet.

1 Émile Novis, anagramme partielle de Simone Weil, était par sécurité son pseudonyme.

2 René Nelli (1906-1962), ami de Joë Bousquet et vivant à Carcassonne, était un spécialiste de la poésie d'oc du Moyen-Âge.

Simone Weil, Joë Bousquet, Correspondance 1942, réunie par Florence de Lussy et Michel Narcy, éditions Claire Paulhan, 2019, 200 p., 27 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 22 avril 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : simone weil, joë bousquet, correspondance 1942, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

31/05/2019

Julien Bosc, La demeure et le lieu

la locution « à bord de nuit »

comme dans « se promener à bord de nuit »

est-elle propre à cette famille de paysans

(de qui je l’affectionne et la tiens)

ou est-elle plus largement répandue

quoi qu’il en soit

si elle touche la corde sensible

c’est que

révélatrice des transmutations et métamorphoses

— où s’accordent mots et songes —

elle fait du crépuscule un navire

des cieux la mer

et

de la nuit

l’augure d’une traversée merveilleuse

— si

à bord

et au large déjà

la côte est laissée derrière soi

Julien Bosc, La demeure et le lieu, Faï fioc, 2018, p. 39.

© Photo Chantal Tanet

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bosc Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, la demeure et le lieu, expression, songe, métamorphose, mer | ![]() Facebook |

Facebook |

30/05/2019

Louis Aragon, Le Mouvement perpétuel

La route de la révolte

Ni les couteaux ni la salière

Ni les couchants ni le matin

Ni la famille familière

Ni j’accepte soldat ni Dieu

Ni le soleil attendre ou vivre

Les larmes danseuses du rire

N-I ni tout est fini

Mais Si qui ressemble au désir

Son frère le regard le vin

Mais le cristal des roches d’aube

Mais MOI le ciel le diamant

Mais le baiser la nuit où sombre

Mais sous ses robes de scrupule

M-É mé tout est aimé

Aragon, Le Mouvement perpétuel, dans

Œuvres poétiques complètes, I, Pléiade /

Gallimard, 2007, p. 116.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, le mouvement perpétuel, la route de la révolte, désir | ![]() Facebook |

Facebook |

29/05/2019

Jean-Pierre Chambon, Un écart de conscience

Je ne sais quelle nécessité

me pousse aujourd’hui à revenir

quelques années plus tard

au trouble si indéfinissable

que devant l’évidence d’un lieu nu

il m’est arrivé maintes fois d’éprouver

comme une manière d’expérience des limites

même si l’expression est exagérée.

Te mettre à nouveau dans la confidence

de mon introspection

t’inclure ne serait-ce qu’en pensée

dans le mouvement de ma recherche

m’aide et me soutient cette fois encore.

C’est aussi une occasion

en dépit de la distance irréductible

qui désormais nous sépare

de t’accueillir en songe dans l’état de rêverie

où il m’a été si souvent reproché de me complaire.

Jean-Pierre Chambon, Un écart de conscience,

Le Réalgar, 2019, p. 33.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre chambon, un écart de conscience, lieu, limite, distance, rêverie | ![]() Facebook |

Facebook |