26/02/2019

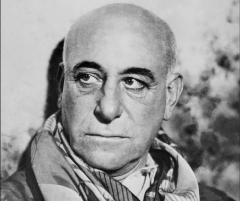

Louis Scutenaire, Mes inscriptions

C’est toujours de mots que l’on se paie, que l’on paie, que l’on est payé.

Affirmer est hasardeux. Gardez-vous donc de nier.

La science et l’ignorance, voilà deux prisons.

N’est-ce pas que l’on retrouve facilement ce que l’on fuit ?

La Révolution est une aventure merveilleuse pour ceux qui peuvent y gagner quelque chose.

Louis Scutenaire, Mes inscriptions, éditions Labor, 1990, p. 239, 239, 244, 246, 250.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis scutenaire, mes inscriptions, maxime, humour | ![]() Facebook |

Facebook |

25/02/2019

La tête et les cornes, n° 6 : recension

Quelles qu’aient été les conditions dans lesquelles une forme poétique est apparue, elle peut toujours être reprise plusieurs siècles après. Ainsi la fatrasie, née au XIIIème siècle, le plus souvent poème d’une seule strophe de 11 vers rimés selon un schéma précis (6 pentasyllabes suivis de 5 heptasyllabes), qui énumère des actions impossibles à accomplir ; redécouverte au XXème siècle, notamment par André Breton et Paul Éluard*, pour son caractère nonsensique, elle a été revivifiée par la poète allemande Dagmara Kraus (née en 1981), ainsi d’ailleurs que d’autres formes médiévales dont le virelai. Que la traduction de Jean-René Lassalle ouvre cette livraison de la revue montre l’intérêt du collectif qui l’édite pour ce que peut être l’expérimentation par le biais d’une forme délaissée. L’incohérence des deux poèmes retenus ne fait pas de doute :

supposons une seule fois

que oiseaumot infiltre

sa trogne morfondue

plutôt assez tailladée

nonobstant d’extrême circonspection

mi-pointant depuis l’extérieur

etc.

Il aurait été intéressant de donner les textes originaux des deux fatrasies pour qu’un lecteur germaniste (cela existe) saisisse la tension possible entre le caractère incohérent du propos et sa forme.

La présence de l’original, dans un corps plus petit, s’imposerait aussi pour le long extrait d’un livre de Rosmarie Waldrop, Driven to Abstraction (2010), "En voie d’abstraction", traduit par Françoise de Laroque. L’ensemble présenté tourne autour du nombre zéro, en même temps « signe pour une absence » et représenté par un cercle, donc par une infinité de points. Paradoxe que ce qui note « l’idée du rien » soit également « une trace de qui-compte » : l’introduction du nombre zéro est liée historiquement à l’invention de la monnaie (« un système de nombres noue des nœuds autour de rien »), de l’or comme unité de mesure, et en outre contemporain de l’invention de la perspective. À cet ensemble d’abstractions s’ajoute le phonème, « valeur abstraite comme celle du zéro, qui rend possible l’existence du langage » : formation essentielle qui permet sans limite de dire le monde, ce qu’entreprend Rosmarie Waldrop en proposant par exemple une énumération dont les contenus ne relèvent pas du hasard (« Hirondelles, missiles, hélicoptères, corps blessés, bourgeons, lever du soleil [etc.] », énumération qui s’achève par : « champs de fleurs sauvages et champ de mines en un sacré bouquet de confusion ».

Le désordre du monde, c’est-à-dire la vie, s’oppose à l’abstraction. Entre les différents moments des développements à propos du nombre zéro, de la perspective ou de la monnaie sont introduits des éléments très divers qui renvoient au vécu, d’où des phrases telle « Les voisins disent, quel beau bébé » (reprise en quatrième de couverture) ; d’où aussi, nombreux, des énoncés relatifs au corps et au plaisir amoureux, « Les doigts de la main droite errent sur les parties intimes et les doigts de la main gauche effleurent les seins ». Que les abstractions aient leur nécessité ne peut faire oublier qu’il n’y a pas d’autre monde que celui où nous sommes, et que « C’est encore sur notre cul que nous sommes assis ».

Le poème de Maxime Hortense Pascal interroge également le quotidien, ce qu’est le corps parmi d’autres corps, ce que deviennent les tentatives de dire ce qui est devant soi, ce qu’est un monde où « l’air tient le choc pour le moment ». Poème tout de questions sans réponses possibles, si ce n’est contre l’oppression, contre la destruction le conseil répété d’aller vers la nature, de la parler :

Épelle le nom de la renoncule à feuilles d’ophioglosse ranunculus ophioglossifolius ne la renonce pas rappelle son milieu ouvert son milieu humide son milieu menacé

L’image de la sole blanche sur une assiette blanche dans le poème de Seung-hee Kim (traduit du coréen par Camille Bessette et Hyun-jee Cho) aboutit d’une autre manière à interroger le monde contemporain, la poète concluant « l’extérieur s’immisce toujours en nous par violence ». Dans une prose autour de la musique, traduite par Martin Richet, Mia You évoque le temps de l’enfance et le fait d’être un sujet par la musique, « chaque note jouée pour dire que nous existons ». Une livraison de La tête et les cornes comprend presque toujours un poète d’un pays nordique ; Emmanuel Reymond traduit cette fois le norvégien Nils Christian Moe-Repstad. Poésie très elliptique qui creuse dans la mémoire des temps géologiques, mémoire inscrite dans les pierres, temps gravé dans un espace.

La variété des textes dans la forme comme dans l’origine linguistique caractérise depuis le premier numéro la revue. Il faut ajouter que la couverture est faite pour se déplier : on obtient une feuille de 42cm sur 27,50cm illustrée cette fois de quatre images, chacune légendée en espagnol (tournage, décollage, vol, atterrissage), sous le titre général " Tentativa de sobrevolar un cuerpo invertido " — la tentative échoue…

On peut s’abonner à la revue en écrivant à :

lateteetlescornes@gmail.com

* Voir Paul Éluard, Première anthologie vivante de la poésie du passé (Seghers, 1951).

La tête et les. Cornes, 36 p., 6 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 2 février 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la tête et les cornes, n° 6, poésie étrangère | ![]() Facebook |

Facebook |

24/02/2019

André Spire, Versets

Aux livres

Vous m’avez donné mes plus nobles joies,

Combien de fois mes lèvres vous baisèrent !

En vous fermant, chers livres.

C’est en vous, semences fragiles,

Que dorment, tout prêts à renaître,

Les frissons des jours enfuis.

Oui ! plus que mes parents et bien plus que mes maîtres,

Plus que toutes celles que j’aimai,

Vous m’avez enseigné à regarder le monde.

Sans vous, j’aurais passé à travers toutes choses

Sensible seulement aux actions des hommes.

Sans vous, j’aurais été un pauvre être barbare,

Aveugle, comme un petit enfant.

Vous avez dilaté ma puissance d’aimer,

Aiguisé ma tristesse, et cultivé mon doute.

Par vous, je ne suis plus un être d’un instant.

(…)

André Spire, Versets, Mercure de France, 1908, p. 87-88.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré spire, versets, aux livres, enseigner, société | ![]() Facebook |

Facebook |

23/02/2019

Albert Cohen, Carnets, 1978

Elle chante, cette vois, et elle glorifie l’homme de nature qui est un pur animal et de proie, le fauve qui est noble et parfaite créature, un seigneur sans l’humilité née de la faiblesse. Elle chante cette voix attirante et souveraine des forêts, chante la louange des dominateurs, des intrépides et des brutaux. (…) Et cette voix de nature, de tant de poètes et de philosophes accompagnée, se rit de la justice, se rit de la pitié, se rit de la liberté, et elle chante, mélodieuse et convaincante, chante l’oppression de nature, l’inégalité de nature, la haine de nature, la tuerie de nature. (…)

Telle est la voix de la nature. Et, en vérité, lorsque les hommes de Hitler adoraient l’armée et la guerre, qu’adoraient-ils sinon les canines menaçantes du gorille debout, tout trapu et pattes tordues devant l’autre gorille ? Et lorsqu’ils chantaient leurs anciennes légendes et leurs ancêtres cornus, oui cornus, car il s’agit avant tout de ressembler à une bête et il est sans doute exquis de se déguiser en taureau, que chantaient-ils sinon un passé tout de nature, un passé animal dont ils avaient la nostalgie et par quoi ils étaient attirés. Et lorsqu’ils exaltaient la force et les exercices du corps et els nudités au soleil (…) qu’exaltaient-ils et que vantaient-ils sinon le retour à la grande singerie de la forêt préhistorique ? Et en vérité lorsqu’ils massacraient ou torturaient mes Juifs, ils punissaient le peuple ennemi, le peuple de la Loi et des prophètes, le peuple qui a voulu l’avénement de l’humain sur terre.

Albert Cohen, Carnets, 1978, Gallimard, 1979, p. 138-139.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albert cohen, carnets, 1978, nature, culture, nazisme, juif | ![]() Facebook |

Facebook |

22/02/2019

Franz Kafka, Derniers cahiers

Excusez ma soudaine distraction. Vous m’avez annoncé vos fiançailles, la plus réjouissante nouvelle qui soit, et me voici soudain sans réaction, semblant m’occuper de tout autre chose. Mais ce n’est certainement qu’un manque d’intérêt apparent, je me suis en effet souvenu d’une histoire, une vieille histoire, que j’ai vécue une fois dans les environs, en tout cas en toute sécurité, en toute sécurité et pourtant plus concerné que pour des affaires qui me touchaient personnellement. Cela tient à la chose elle-même, on ne pouvait rester indifférent à l’époque, même si l’on n’avait rien eu à voir que le dernier petit bout de l’histoire.

Franz Kafka, Derniers cahiers, traduction Robert Kahn, NOUS, 2015, p. 62.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, derniers cahiers, fiançailles, histoire, distraction | ![]() Facebook |

Facebook |

21/02/2019

Max Jacob, Les pénitents en maillots roses

Le pape au couvent

Ô moines

— du ciel

fidèles

cétoines —

idoines

au miel !

Cilice,

caprice

d’un pape

qui frappe

à l’huis

des trappes.

Bien las

peut-être

qui va

paraître

par la

fenêtre !

« Qu’un pape

s’astreigne !

qu’il ceigne

la chape !

– Mon règne

m’échappe !

disette

ici !

couette

au lit !

ne suis

qu’ascète. »

Max Jacob, Les pénitents

en maillots roses, dans Œuvres,

Quarto/Gallimard, 2012, p. 700-701.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jacob Max | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : max jacob, les pénitents en maillots roses, le pape au couvent | ![]() Facebook |

Facebook |

20/02/2019

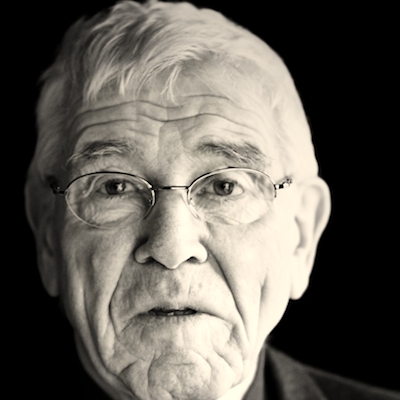

Jean Bollack, Au jour le jour

X 1311

Primo Levi, lors de son deuxième retour à Auschwitz en 1982, s’exprime sur les négationnistes : « celui qui nie Auschwitz est celui-là même qui serait prêt à le recommencer ». Cette dernière phrase de son livre(1)est simple. On ne peut le dire mieux, ni plus justement.

1. Primo Levi, Rapport sur Auschwitz, présentation Philippe Mesnard, Kimé, 2005.J

Jean Bollack, Au jour le jour, P.U.F., 2013, p. 493.© Photo Tristan Hordé, 2006.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean bollack, au jour le jour, juif, auschwitz, primo levi | ![]() Facebook |

Facebook |

19/02/2019

Pierre Chappuis, Pleines marges

Pleines marges

Toute le nuit

est resté ouvert

sur une page blanche

le calepin noir

Au matin, la neige.

(hiatus)

Tels,

dans le lit même de l’hiver,

les galets que remue une eau imaginaire.

Tel

que semble cesser,

prisonnier du gel,

le vacarme harassant de la route.

(espace muet)

La plaine sous des amas de brume ;

le regard tranché par la bise.

Alentours en fuite.

Pierre Chappuis, Pleines marges, suivi de

L’Autre, le Même, éditions d’en bas,

Lausanne, 2017, p. 8, 10 et 12.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, pleines marges, suivi de l’autre, le même, hiver, neige | ![]() Facebook |

Facebook |

18/02/2019

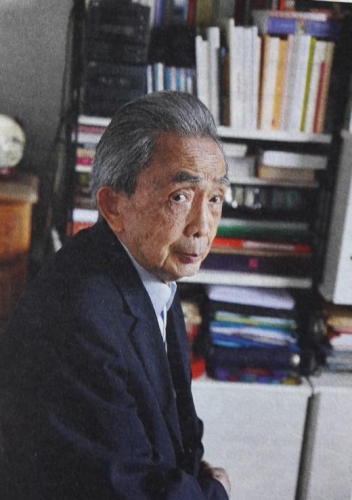

François Cheng, Enfin le royaume

L’immense nuit du monde

semée de tant d’étoiles,

Prendrait-elle jamais sens

hors de notre regard ?

Longues nuits d’hiver, restent croisées nos branches,

la promesse est en nous ;

Nous n’oublierons rien, nous oublierons tout,

déjà proche est la brise.

François Cheng, Enfin le royaume, Gallimard, 2018, p. 35, 43.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois cheng, enfin le royaume, unit, regard | ![]() Facebook |

Facebook |

17/02/2019

Pierre Reverdy, La meule de soleil

Mémoire

Quand elle ne sera plus là

Quand je serai parti

Là-bas où il doit aussi faire jour

Un oiseau doit chanter la nuit

Comme ici

Et quand le vent passe

La montagne s’efface

Ces pointes blanches de la montagne

On se retrouvera sur le sable

Derrière les rochers

Puis plus rien

Un nuage marche

Par la fenêtre sort un cri

Les cyprès font une barrière

L’air est salé

Et tes cheveux sont encore mouillés

Quand nous serons partis là-bas derrière

Il y aura encore quelqu’un ici pour nous attendre

Et nous entendre

Un seul ami

L’ombre que nous avons laissée sous l’arbre et qui s’ennuie

Pierre Reverdy, La meule de soleil, dans Œuvres complètes, I,

Flammarion, 2010, p. 943-944.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, la meule de soleil, mémoire, ami, ombre | ![]() Facebook |

Facebook |

15/02/2019

Philippe Soupault, Georgia, Épitaphes, Chansons,

Mais vrai

Sa vie fut un calvaire sa mort romantique

Sa mère était trombone son enfant asthmatique

Les métiers les moins sots ne sont pas les meilleurs

Nous l’avons tous connu il était métallique

Sa fille préférée s’appelait Mélancolique

Un nom occidental qui flattait les tailleurs

Avide comme un pou sans aucun sens critique

Il se mordit les doigts brûla toute sa boutique

C’est du moins ce qu’affirment ses amis rimailleurs

Cette histoire nous vient d’Amérique

Elle pourrait venir d’ailleurs

Philippe Soupault, Georgia, Épitaphes, Chansons,

Poésie / Gallimard, 1984, p. 215.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe soupault, georgia, Épitaphes, chansons, rime, non-sens | ![]() Facebook |

Facebook |

14/02/2019

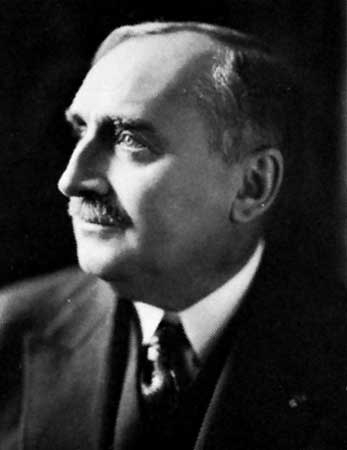

Paul Claudel, Positions et propositions

On ne pense pas d’une manière continue, pas davantage qu’on ne sent d’une manière continue. (…) Notre appareil à penser en état de chargement ne débite pas une ligne ininterrompue, il fournit par éclairs, secousses, une masse disjointe d’idées, images, souvenirs, notions, concepts, puis se détend avant que l’esprit se réalise à l’état de conscience dans un nouvel acte.Sur cette manière première l’écrivain éclairé par sa raison et son goût et guidé par un but plus ou moins distinctement perçu travaille, mais il est impossible de donner une image exacte des allures de la pensée si l’on ne tient pas compte du blanc et de l’intermittence.

Tel est le vers essentiel et primordial, l’élément premier du langage antérieur aux mots eux-mêmes : une idée isolée par un blanc. Avant le mot une certaine intensité, qualité et proportion de tension spirituelle.

(…)

Dans la prose les éléments primordiaux de la pensée sont en quelque sorte laminés et soudés, raccordés pour l’œil, et leurs ruptures natives sont artificiellement remplacées par des divisions logiques. Les blancs du stade créateur ne sont plus rappelés que par les signes de la ponctuation qui marquent les étapes dans le train uniforme du discours. Dans la poésie, au contraire, le lingot a été accepté tel quel et soumis seulement à une élaboration additionnelle (…).

*

Pas plus que l’inspiration, la poésie n’est un phénomène réservé à un petit nombre de privilégiés. Pas plus que les couleurs ne sont réservées aux peintres. Partout où il y a langage, partout où il y a des mots, il y a une poésie à l’état latent.Ce n’est pas assez de dire et j’ai envie d’ajouter : partout où il y a silence, un certain silence, partout où il y a attention, une certaine attention, et surtout partout où il y a rapport, ce rapport secret, étranger à la logique et prodigieusement fécond, entre les choses, les personnes et les idées qu’on appelle l’analogie1et dont la rhétorique a fait la métaphore, il y a poésie. La texture même du langage, et par conséquent de la pensée, est faite de métaphores… La poésie est partout. Elle est partout, excepté dans les mauvais poètes.

(1) Saint Bonaventure a donné la formule de l’analogie : A est à B comme C est à D.

Paul Claudel, "Réflexions et propositions sur le vers français" et "La Poésie est un art", dans Positions et propositions, Œuvres en prose, Pléiade, 1965, p. 3-4 et 54-55.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, positions et propositions, vers, mot, prose, langage | ![]() Facebook |

Facebook |

13/02/2019

Henri Thomas, Poésies

Le temps n’est qu’un noir sommeil

bienheureux qui sut garder

les images de l’éveil.

Vallée blanche, mes hivers,

bois pleins d’ombre, mes étés,

belle vue des toits déserts,

jours d’automne, et je marchais

recueilli, seul, ignoré,

dans l’or pâle des forêts,

déjà moutonnait la mer

perfide des accidents,

petits flots, petits éclairs,

bien malin qui s’en défend.

Henri Thomas, Poésies, Poésie / Gallimard,

1970, p. 132.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, poésies, temps, sommeil, automne, hiver | ![]() Facebook |

Facebook |

12/02/2019

Marie-Claire Bancquart, Terre énergumène et autres poèmes

Exils, célébrations

Irais-je oublier le sadisme du monde les corps tourmentés

comme voici quarante, soixante ans, et des millénaires ?

mais vous ignorerais-je

mots rutilants, sexe, caresse, pleurs au milieu du désir ?

Non. Que je ne mange

aucune cendre d’oubli

au milieu des profanations, des agonisants

non séparables

de la musique et de l’olive douce

dans notre destin double-face.

(…)

Marie-Claire Bancquart, Terre énergumène et autres poèmes,

Poésie / Gallimard, 2019, p. 225.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie-claire bancquart, terre énergumène, exil, célébration, sadisme, oubli, destin | ![]() Facebook |

Facebook |

11/02/2019

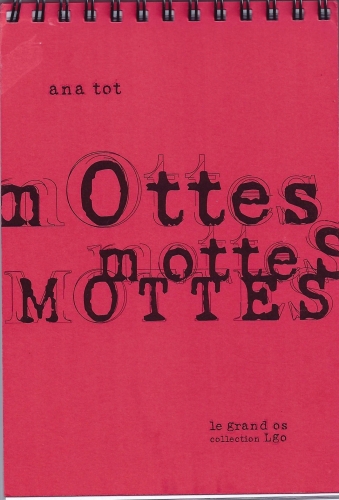

Ana Tot, mottes mottes mottes

On ne peut pas choisir pour pseudonyme un double palindrome (Ana + Tot—Thot, dieu des scribes et de la parole) sans avoir un goût prononcé pour toutes les manipulations possibles de la langue, et c’est le cas : l’auteur, à sa manière, s’apparente aux Grands Rhétoriqueurs pour l’invention, la virtuosité et l’humour. Il joue avec la syntaxe, la morphologie, la prononciation, avec les figures de rhétorique, le sens des mots, la versification sans qu’il soit aisé de proposer des classements. Le livre lui-même rompt joyeusement avec la pratique éditoriale ; il se présente sous forme d’un carnet à spirale (16 cm x11 cm), avec une première et une quatrième de couverture semblables, on peut donc commencer à lire d’un côté (numérotation paire des pages) ou de l’autre (numérotation impaire), en résistant à la tentation de lire successivement, par exemple les pages 1 et 114 ou 3 et 113. Le titre est un exemple de ce qu’est le contenu, puisqu’il s’agit d’un jeu sur le genre grammatical, précisément sur des paires de mots que l’on retrouve dans un des poèmes avec « la manche est creuse / le manche est plein » ; donc, « mottes » comme un féminin de « mot ».

Le déplacement du masculin au féminin prend une autre forme avec, parallèlement à « cousins / cousines », « en limousin / en limousine ». On ne s’étonnera pas de lire des inversions du genre grammatical (« le fibre le tige le sève / la fruit la nœud la gland [etc.] » (un mauvais esprit trouvera ici des allusions sexuelles), y compris avec la neutralisation de l’article (l’) : « l’écorce l’humus l’humeur ». À partir du moment où l’on examine les paires de mots possibles, la langue permet d’innombrables possibilités ; à côté d’une anagramme comme « suave / sauve », l’homophonie donne de nombreuses séries : de « scènes d’amours saines » à « le bout bout / le vagin geint » et aux approximations telle « et cetera / se-taira / c’est-tes-rats ». La répétition d’un son, y compris la rime) est à la source d’un poème sur les parties du corps : à chacune est attribuée une chose qui se consomme, introduite par l’anaphore ’’pour le (variante les, la) : « pour le teint le thym / pour les narines des mandarines / pour la brioche une brioche ; etc. ». On passera de l’homophonie à l’à-peu-près avec « un nom brille dans nombril » qui se poursuit en « l’anneau vrille le nom brûle ». On changera le sens en changeant une consonne (« soit tu l’arraches / soit tu t’arraches »), une voyelle (« mère / mort », « père / peur ») ou en introduisant dans un groupe en chiasme une consonne au bon endroit (« de peines la coupe / du couple est pleine »).

Jeux de sens avec par exemple « il nia rien/ il nia rien-à-dire », et jeu du sens et des sons avec l’allitération, dans un poème comme : « lente lapée // longue / langue / lasse /laisse / l’os /lisse ». Un autre poème repose sur l’assonance, « résumé // corps ciseau / corps fuseau / corps tuyau //corps // chaud », et allitérations et assonances peuvent se mêler :

guerre / un

à bas l’abus

à bas l’abat

à bas l’abus d’abats

l’obus s’abat sur les absts

à bas l’abat d’obus

à bas l’envoi là-bas

à l’abattoir

à bas

Il faudrait aussi examiner la versification, où rien n’est laissé au hasard ; ainsi, chaque vers d’un poème commence par un pronom élidé, « j’la cultive / ell’ colporte / j’la calfeutre ; etc. », atteinte à la morphologie et moyen de compter chaque fois 3 syllabes ; dans tel autre poème, est répétée trois fois la structure « vers de 4 syllabes / une syllabe / une syllabe / une syllabe ». Etc. Il faudrait s’attarder à des variations complexes à partir de deux mots, "rien" et "mieux" (« il n’y a rien de mieux que rien mieux que rien / ; etc.), à la manière d’illustrer le mot "anamnèse", à tel micro récit qui renoue avec le non-sens carrollien, etc.

On pourrait à la suite de mes quelques remarques ne voir dans un tel livre qu’un ensemble de jeux ; ce serait déjà beaucoup mais mottes mottes mottes n’est pas une production de l’Oulipo et l’on y trouvera autre chose qu’un plaisir de l’invention. Avec "persona" est esquissée une vision de notre société, « on n’est plus vu / dès qu’on est nu // le vêtement ment / si le silence / et le mensonge / habillent ; etc. » ; l’usage de l’homophonie et de la rime peuvent être au service d’un engagement sans équivoque :

les embruns humectent le sang brun

des hommes tombés sur le rivage

à l’abattoir où vont les uns

répond soudain le sang des braves

c’est toujours soi qu’on assassine [etc.]

Ana Tot, avec tous les aspects ludiques de son livre, a le sérieux de qui entend bien « faire / mordre aux mors ordinaires / la poussière du désordre ».

Ana Tot, mottes mottes mottes, le grand os, 2018, 118 p., 12 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudisle 23 janvier 2018.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ana tot, mottes mottes mottes : recension | ![]() Facebook |

Facebook |