25/09/2018

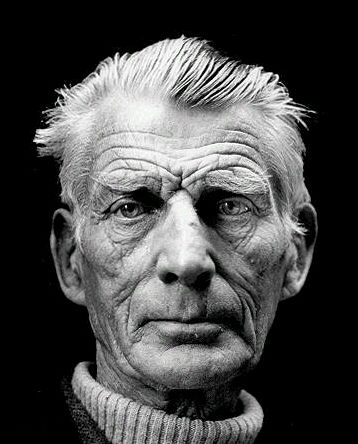

Samuel Beckett, Lettres,IV, 1966-1989 : recension

Le quatrième et dernier volume des Lettres de Samuel Beckett clôt la traduction de l’édition anglaise. La collecte des matériaux, entreprise par Martha Fehsenfeld avec l’aval de l’auteur (« en […] limitant aux seuls passages qui intéressent mon travail », 18.3.85), s’est poursuivie pendant des années avec George Craig, Dan Gunn et Lois More Overbeck. Suivant la demande de Beckett, seule une partie (12 %) des lettres a été publiée mais, chaque fois que cela est nécessaire pour la compréhension, de larges extraits d’autres lettres sont donnés, des siennes et de celles de ses correspondants. Il faut saluer la qualité de cette publication, tant pour la pertinence de l’introduction, pour la précision des nombreuses notes que pour l’élégance de la traduction de Gérard Kahn. Comme dans toute édition savante de ce genre, une bibliographie des ouvrages cités et plusieurs index apportent des informations complémentaires. Selon le vœu de Beckett les lettres, comme celles des volumes précédents, éclairent ce que fut son rapport à l’écriture, particulièrement au théâtre, mais aussi sa relation à ses proches et à ceux qui ont mis en scène ou en ondes ses pièces ; elles précisent également l’image qu’il avait de lui-même.

Beckett était régulièrement sollicité pour mettre en scène plusieurs de ses pièces ou suivre le travail des acteurs, par exemple à Berlin pour Fin de partieen 1967, pour En attendant Godoten 1975. Quand il n’était pas devant les acteurs il pouvait, souvent à l’invitation du metteur en scène, écrire précisément sur la manière dont il pensait le décor, l’éclairage, les déplacements ; il donne ainsi en mars 1968 des indications à Roger Blin pour Fin de partie, à Alan Schneider qui, à New York, montait Not I, en concluant à propos du personnage de la pièce, « Je ne sais pas plus qu’elle où elle est et pourquoi. Tout ce que je sais est dans le texte. » La présence devant la scène lui était nécessaire, bien qu’il ait souvent écrit à ses correspondants qu’il souhaitait s’en éloigner ; en 1966, « Espère me sauver bientôt du piège du théâtre etc. et me remettre à la véritable palpitation » ; dix ans plus tard, le 24 septembre 1977, alors qu’il travaillait à Berlin, il confiait à Alan Schneider, « Je rentre à Paris le 29 et compte bien me reposer du théâtre pendant un bon bout de temps », mais en décembre il annonçait qu’il s’était « laissé faire pour Play « pour l’année suivante et il ajoutait « j’appréhende déjà ».

Les années passant, Beckett a progressivement écarté cette activité dévoreuse d’énergie souhaitant, écrivait-il en 1975, passer « le peu de temps qui reste à ce pour quoi je suis un peu fait », c’est-à-dire écrire. Un jour lui est venue l’idée d’une pièce très courte avec un personnage qui porte cape et cagoule, inspiré par « une femme arabe tout en noir, immobile, absolument immobile à la porte d’une école de Taroudant [en Tunisie], et par les spectateurs de la décollationde Caravage à Malte ». Il a rêvé également à une pratique du théâtre très éloignée des conventions : il entrerait dans un théâtre, verrait ce qu’est la salle, discuterait avec le metteur en scène et les acteurs avant d’écrire quoi que ce soit, « l’auteur (…) œuvrerait simplement comme un spécialiste qui n’aurait ni plus ni moins d’importance que les autres spécialistes concernés. » Ces idées n’ont pas abouti, pas plus que certaines tentatives d’écrire pour tel acteur, mais Beckett a modifié à plusieurs reprises des répliques ou des didascalies en observant un travail de mise en scène. Il a toujours commenté dans ses lettres le jeu des acteurs et il s’estimait piètre lecteur de ses textes au point de ne pas vouloir qu’une lecture, par lui, d’un poème inclus dans son roman Wattsoit diffusée, qualifiée de « misérable enregistrement ».

L’extrême attention aux mots ne l’a jamais quitté. Il pensait quasiment impossible de traduire ses propres œuvres de l’anglais au français, et inversement. Quand Ludovic et Agnès Janvier lui ont proposé de traduire Watt, ont été organisées des séances de travail hebdomadaires au cours desquelles Beckett décortiquait chaque phrase — et il a repris entièrement l’ensemble. Il a passé des mois à se traduire d’une langue à l’autre et il suivait la traduction de ses pièces dans plusieurs langues. On comprend pourquoi il a refusé diverses adaptations de ses pièces : celles de Fin de partiepour la télévision, de Oh les beaux jourspour la radio, celle de En attendant Godotpour le cinéma par Polanski : il justifiait sa position auprès de son ami Jack MacGowran, « [Godot] ne constitue tout simplement pas un matériau pour le cinéma. Et une adaptation le détruirait. Je te prie de me pardonner (…) & ne va pas croire que je suis un salaud de puriste. » Il n’a accepté qu’en 1977 que la Comédie Française inscrive En attendant Godotà son répertoire, « C’est la pièce qui me demande de rester sans attache ».

On se tromperait si l’on voyait chez Beckett un orgueil démesuré dans cette intransigeance à l’égard de son œuvre. Il a refusé la chaire de poésie offerte par l’Université d’Oxford, comme il refusait qu’on lui attribue le prix Nobel : « Je ne veux pas de ce prix et j’ai demandé à Jérôme Lindon [son éditeur] de le faire savoir » — c’est Lindon qui se déplaça à Stockholm après l’attribution du prix. Il a également toujours refusé toute aide à qui voulait écrire sa vie, en en indiquant la raison à John Knowlson, en 1972, raison qu’il a répétée régulièrement, « Il y a des vies qui valent la peine d’être écrites, la mienne sans intérêt en soi ni rapport avec l’œuvre n’en fait partie ». Sur un autre plan, s’il était attentif à la réception de ses pièces, il répondait invariablement à qui l’interrogeait sur sa pratique, « Je n’ai rien à dire sur mon travail ».

Rien, donc, sur sa vie et son travail, ne serait à écrire, mais on découvre avec ces lettres un homme modeste qui parlait volontiers des compositeurs, des peintres et des écrivains qu’il appréciait, un homme généreux qui aidait matériellement, toujours de manière discrète, bien au-delà du cercle de ses proches (son amie Barbara Bray ou le peintre Avigdor Arikha) ; ainsi il a fait vendre un manuscrit pour Djuna Barnes qu’il ne connaissait que par ses livres. Il s’engageait quand besoin était, écrivant par exemple à Madrid pour soutenir Arrabal accusé de blasphème. Bien évident dans l’œuvre, son humour s’exerçait volontiers dans la correspondance : il concluait une lettre à Barbara Bray, en 1979, par « ne trouve rien d’autre d’inintéressant à raconter ». Il a répété au fil des années à ses intimes la nécessité pour lui d’écrire pour supporter la vie, « le seul moyen de tenir le coup sur cette foutue planète », comme il le confie à Robert Pinget en 1966 ; il avait d’ailleurs le sentiment de ne pouvoir le faire longtemps, « le temps s’épuise et il reste peut-être encore quelques gouttes à extraire du vieux citron », confiait-il en 1967, à 61 ans.

Quand, après une chute dans son appartement en juillet 1988, il a dû rester en maison de repos, il ne pensait qu’à une seule chose, y retourner, malheureux d’être « Toujours dans cette retraite de croulants à la recherche de mes jambes d’autrefois. (…) espoir de remonter bientôt au 38 déserté [son appartement, au 38 boulevard Saint-Jacques] ». Ce n’est que dans la dernière lettre publiée qu’il renonce ; sollicité pour le projet de film télévisé de son roman Murphy, il répond le 19 novembre 1989, « Je suis malade & ne peux vous aider. Pardon. / Faites donc sans moi. » Il meurt le 22 décembre, six mois après son épouse Suzanne.

Samuel Beckett, Lettres, IV, 1966-1989, traduction Gérard Kahn, Gallimard, 2018, 960 p., 58 €.

Publié dans Beckett Samuel, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, lettres, iv, 1966-1989, traduction gérard kahn | ![]() Facebook |

Facebook |

Les commentaires sont fermés.