26/01/2019

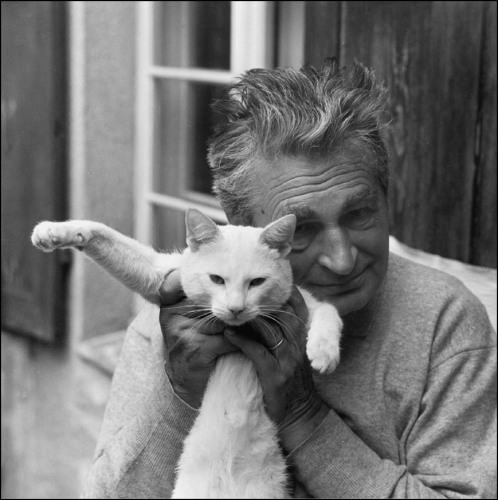

Bernard Vargaftig, Le monde le monde

L’horizon touche les herbes

À nouveau pas un nuage

Et tant de souffle qu’espère

L’écho dans l’emportement

Tout ressemblait à la suite

Amandiers hâte calanque

Après l’avoir oubliée

L’inclinaison et l’été

Comme étonné sous ton cri

Et pitié inavouable

Et parfum embrasé où

Aucun mot n’est épargné

L’éblouissement sans ombre

Ne se referme jamais

Bernard Vargaftig, Le monde le monde,

André Dimanche, 1994, p. 65.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard vargaftig, le monde le monde, horizon, souffle, ombre | ![]() Facebook |

Facebook |

25/01/2019

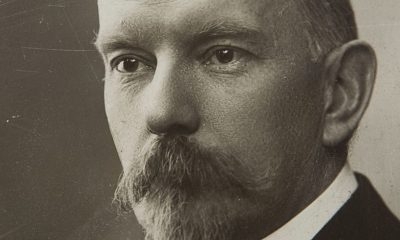

Peter Huchel, La neuvième heure

Par les routes

La troupe vagabonde

des feuilles glacées,

le jour l'a rabattue sur la fosse à feu

avec ses lacets.

Près du chariot

à l'abri de la bâche,

la bohémienne

à ses pieds,

emmitouflé, l'enfant endormi.

Elle sort de sa veste de mouton

un jeune chien qui tète,

en l'allaitant

elle nourrit dans la neige le vent affamé.

Sœur lointaine

de la déesse asiatique,

le croissant de silex,

tu l'as perdu

au bord des étangs infernaux.

Tu entends dans la nuit l'aboi

derrière les traces de roues, d'un campement l'autre.

Unterwegs

Die streifende Rotte

vereister Blätter

fällte der Tag

mit Drähten über der Feuergrube.

Neben dem Karren

im Schutz der Plache

die Zigeunerin,

zu ihren Füßen

eingewickelt das schlafende Kind.

Sie hebt aus dem Schafspelz

einen jungen Hund an die Brust,

ihn säugend,

säugt sie den hungrigen Wind im Schnee.

Ferne Tochter

der asiatischen Göttin,

die Feuersteinsichel

hast du verloren

am Rand der höllischen Teiche.

Du hörst das Gebell in der Nacht

das der Radspur folgt von Lager zu Lager.

Peter Huchel, La neuvième heure [Die neunte Stunde], traduit de l'allemand par Maryse Jacob et Arnaud Villani, Atelier La Feugraie, 2013, p. 63 et 62.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peter huchel, la neuvième heure, sur les routes, chien, bohémien | ![]() Facebook |

Facebook |

24/01/2019

Antoine Emaz, Lichen, lichen

Me paraissent importer l’émotion (produite par l’expression au plus près possible d’une expérience), et le sens comme connexion possible, même intermittente, entre la langue arrêtée du livre et celle, vive, du lecteur. Partant de là, tout trajet poétique juste devient défendable.

Méthode. Commencer peut-être par saper la confiance en soi, se vider, réduire la vanité, ne plus savoir. Écrire. Ensuite, casser l’écrit, et trouver dans les miettes qui restent de quoi encore écrire, parce que ce sera ça ou rien. Là, on commence d’ordinaire à arriver sur zone.

Écrire, c’est peut-être risquer une parole en deçà de la question, avant ce qui deviendrait question si l’on travaillait dans l’ordre de la pensée, peut-être. Saisir sans comprendre ? La formulation ne va pas, mais ce qu’elle vise est juste. Il s’agit bien de saisir un mouvement de vivre, comme un remous, une convulsion, un soubresaut, une tension brusque…On ne localise pas forcément ce qui se passe, mais il y a bien cet essorage brutal et sans mots. Le poème, alors, c’est tenter de voir.

Tout poème a une portée politico-morale, de façon manifeste, ou bien par son refus d’interroger directement ces questions. Le « dégagement » est aussi significatif que « l’engagement ». Je ne demande aucunement au poète d’expliciter ses choix ; je dis simplement qu’il doit les assumer vis-à-vis de lui-même et de son lecteur. Si la poésie n’est que très peu un mode d’action, elle n’est pas façon de fuir ; elle n’est pas non plus exclusivement de l’ordre du privé passé dans le domaine public. Idéalement, elle devrait pouvoir investir tous les domaines d’une vie d’homme, ici et maintenant.

Antoine Émaz, Lichen, lichen, dessins d’Anne Mark, éditions Rehauts, 2003, p. 13, 15, 22, 89.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine Émaz, lichen, émotion, expérience, engagement | ![]() Facebook |

Facebook |

23/01/2019

Edoardo Sanguinetti, Corollaire

1.

acrobate (n.m.) est celui qui marche tout en pointe (des pieds) : (tel, du moins,

pour l'étymon): mais ensuite il procède, naturellement, tout en pointe de doigts, aussi,

de mains (et en pointe de fourchette) : et sur sa tête : (et sur les clous,

en fakirant et funambulant) : (et sur les fils tendus entre deux maisons, par les rues

et les places : dans un trapèze, un cirque, un cercle, sur un ciel) :

il voltige sur deux cannes, flexiblement, enfilées dasn deux verres, deux chaussures,

deux gants : (dans la fumée, dans l'air) : pneumatique et somatique, dans le vide

pneumatique : (dans de pneumatiques plastiques, dans des fûts et bouteilles) : et il saute mortellement :

et mortellement (et moralement) il tourne :

(ainsi je tourne et saute, moi, dans ton cœur) :

1.

acrobata (s.m.) è chi cammina tutto in punta (di piedi) : (tale, almeno,

è per l'etimo) : poi procede, però, naturalmente, tutto in punta di dita, anche,

di mani (e in punta di forchetta) : e sopra la sua testa : (e sopra i chiodi,

fachireggiando e funamboleggiando): (e sopra i fili tra due case, per le strade

e le piazze: dentro un trapezio, in un circo, in un cerchio, sopra un cielo):

volteggi su due canne, flessibilmente, infilzate in due bicchieri, in due scarpe,

in due guanti: (dentro il fumo, nell'aria): pneumatico e somatico, dentro il vuoto

pneumatico (dentro pneumatici plastici, dentro botti e bottiglie) : e salta mortalmente:

e mortalmente (e moralmente) ruota:

(cosi mi ruoto e salto, io nel tuo cuore):

Edoardo Sanguinetti, Corollaire, traduit de l'italien par Patrizia Atzei et Benoît Casas, Préface de Jacques Roubaud, NOUS, 2013, p. 13 et 71.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edoardo sanguinetti, corollaire, jacques roubaud, benoît casas, acrobate, cirque | ![]() Facebook |

Facebook |

22/01/2019

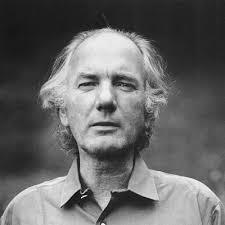

Philippe Jaccottet, À la lumière d'hiver

Sur tout cela maintenant je voudrais

que descende la neige, lentement,

qu’elle se pose sur les choses tout au long du jour

— elle qui parle toujours à voix basse —

et qu’elle fasse le sommeil des graines,

d’être ainsi protégé, plus patient.

Et nous saurions que le soleil encore,

cependant, passe au-delà,

que, si elle se lasse, il redeviendra même un moment

visible, comme la bougie derrière son écran jauni.

Alors, je me ressouviendrais de ce visage

qui demeure, lui aussi, derrière

la lente chute des cristaux humides,

qui change, avec ses yeux limpides ou en larmes,

impatiemment fidèles...

Et, caché par la neige,

de nouveau, j’oserais louer leur clarté bleue.

Fidèles yeux de plus en plus faibles jusqu’à

ce que les miens se ferment, et après eux, l’espace

comme un éventail peint dont il ne resterait plus

qu’un frêle manche d’os, une trace glacée

pour les seuls yeux sans paupières d’autres astres.

Philippe Jaccottet, À la lumière d’hiver, précédé de

Leçons et de Chants d’en bas, Gallimard, 1977, p. 96-97.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, À la lumière d’hiver, neige, graine, yeux | ![]() Facebook |

Facebook |

21/01/2019

Cédric Demangeot, Une inquiétude

Caprice deux

L’un seul

On en a vu un

travailler dur toute sa vie

dans le simple souci

de remercier sa mère

de l’avoir mis au monde

avec un chausse-pied

On en a vu un autre

ébloui par défaut

distraire ses camarades

en récitant des poésies

de sa fabrication (on

le fit fusiller sur le champ)

Cédric Demangeot, Une inquiétude,

Flammarion, 2013, p. 185

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cédric demangeot, une inquiétude, enfantement, poésie, fusiller | ![]() Facebook |

Facebook |

20/01/2019

Jules Renard, Journal 1887-1910

Il y a une justice, mais nous ne la voyons pas toujours. Elle est là, discrète, souriante, à côté, un peu en arrière de l’injustice qui fait gros bruit.

Un socialiste indépendant jusqu’à ne pas craindre le luxe.

Chaque fois que je veux me mettre au travail, je suis dérangé par la littérature.

Travailler à n’importe quoi, c’est-à-dire faire de la critique.

Combien d’acteurs paraissent naturels parce qu’ils n’ont aucun talent !

Jules Renard, Journal, 1887-1910, Pléiade / Gallimard, 1965, p. 1094, 1096, 1097, 1104, 1107.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal 1887-1910, justice, socialiste, littérature, acteur, talent | ![]() Facebook |

Facebook |

19/01/2019

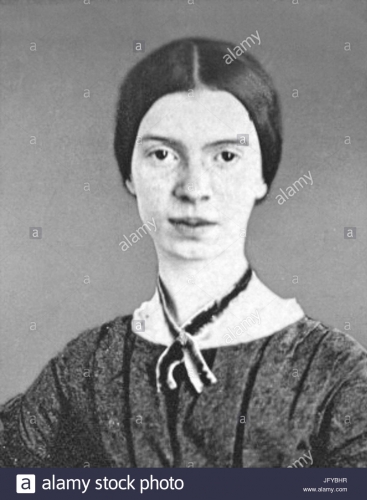

Emily Dickinson, Le vent se mit à bercer l’Herbe

Le vent se mit à bercer l’Herbe

Le Vent se mit à bercer l’Herbe

Avec des Airs de Basse grondeuse —

Lançant une Menace à la Terre —

Une Menace au Ciel.

Les Feuilles se décrochèrent des Arbres —

Et s’égaillèrent de toutes parts

La Poussière se creusa elle-même comme des Mains

Et dispersa la Route.

Les Chars se hâtèrent dans les Rues

Le Tonnerre se rua lentement —

L’Éclair exhiba un Bec Jaune

Et puis une Griffe livide.

Les Oiseaux verrouillèrent leurs Nids —

Le Bétail s’enfuit vers les Granges —

Vint une goutte de Pluie Géante

Et puis ce fut comme si les Mains

Qui tenaient les Barrages avaient lâché prise

Les Eaux Dévastèrent le Ciel,

Mais négligèrent la Maison de mon Père —

N’écartelant qu’un Arbre —

The Wind begun to rock the Grass

The Wind begun to rock the Grass

With threatening Tunes and low —

He threw a Menace at the Earth —

A Menace at the Sky.

The Leaves unbooked themselves from Trees —

And started all abroad

The Dust did scoop itself like Hands

And threw away the Road.

The Wagons quickened on the Streets

The Thunder hurried slow —

The Lightning showed a Yellow Beak

And then alivid Claw.

The Birds put up the Bars to Nets —

Ther came one drop of Giant Rain

And then as il the Hands

That held the Dams had parted hold

The Waters Wrecked the Sky,

But overlooked my Fathers’s House —

Just quartering a Tree —

Emily Dickinson, traduction Pierre Leyris dans son Anthologie

de la poésie américaine du XIXe siècle, édition bilingue, Gallimard,

1995, p. 332-333.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, le vent se mit à bercer l'herbe, pierre layris | ![]() Facebook |

Facebook |

18/01/2019

Au bord de la Dordogne

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : au bord de la dordogne | ![]() Facebook |

Facebook |

17/01/2019

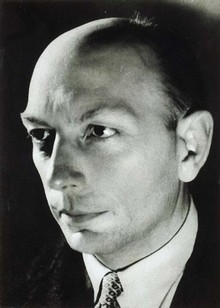

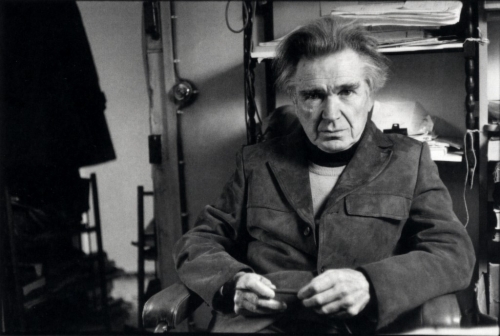

Henri Michaux, Textes épars 1950-1954

Dans l’ultime moment

Le froid est en moi, vous qui criez près de moi

Je quitte la maison aux mille gammes

Dans mes nerfs sans graisse

Le chariot de vos bruits fonce méchamment

Défaite, défaite, étrange affaire

En pleine journée, je m’étends, arbre abattu,

Le tigre ne vit pas plus vieux que le cerf

mais le tigre arrive toujours à temps pour tuer le cerf

Par erreur le couteau d’un irrité

est entré dans la poitrine mienne

mais c’est toujours une ombre

qui chasse une ombre, pour rejoindre les ombres

Ne t’agite pas, mon être, ne te lamente pas, ne me brise pas

Souvenons-nous de nous retenir

Dans l’amitié du silence

Enfonçons seuls dans la nuit du silence

Henri Michaux, Textes épars 1950-1954, dans Œuvres complètes, II, édition Raymond Bellour et Ysé Tran, Pléiade / Gallimard, 2001, p. 432.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Michaux Henri | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : textes épars 1950-1954, dans l'ultime moment | ![]() Facebook |

Facebook |

16/01/2019

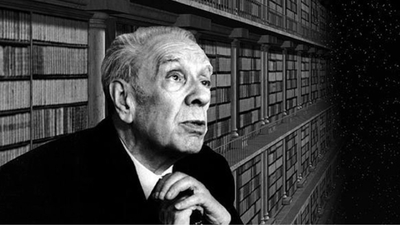

Borges, Histoire universelle de l'infamie

Le rédempteur effroyable, Lazarus Morell

En 1517, le père Bartholomé de Las Casas eut très grande pitié des Indiens qui périssaient dans les laborieux enfers des mines d’or antillaises. Il proposa à l’empereur Charles Quint d’importer des nègres qui peineraient à leur place dans les laborieux enfers des mines d’or antillaises.

On doit à cette curieuse substitution d’un philanthrope une infinité d’événements : le bluesde Hardy, le succès remporté à Paris par le peintre uruguayen don Pedro Gigari, la belle prose âpre de don Vincente Rossi, également uruguayen, la grandeur mythique d’Abraham Lincoln, les cinq cent mille morts de la guerre de Sécession, les trois milliards et cinq cents millions dépensés en pensions militaires, la statue de l’imaginaire Falucho, l’admission du verbe « lyncher » dans la treizième édition du dictionnaire de l’Académie espagnole, le film impérieux Hallelujah, la vigoureuse charge à la baïonnetteconduite par Soler à la tête de ses « Bruns et Noirs » au Cerrito, la grâce de Mlle Une telle, le noir que Martin Fierro assassina, la lamentable rumba Le vendeur de cacahuètes, le napoléonisme arrêté et emprisonné de Toussaint Louverture, la croix et le serpent à Haïti, le sang égorgé des chèvres par le couteau du papaloï, la habanera, mère du tango, le candombe.

En outre : l’existence magnifique et coupable de Lazarus Moerll, l’atroce rédempteur.

[…]

Borges, Histoire universelle de l’infamie, dans Œuvres complètes, I, édition Jean-Pierre Bernès, Pléiade / Gallimard, 1995, p. 303.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : borges, histoire universelle de l’infamie, esclavage, coupable, conséquence | ![]() Facebook |

Facebook |

15/01/2019

Cioran, Syllogismes de l'amertume

Nous sommes tous des farceurs : nous survivons à nos problèmes.

Le bonheur est tellement rare parce qu’on n’y accède qu’avec la vieillesse, dans la sénilité, faveur dévolue à bien peu de mortels.

La mort pose un problème qui se substitue à tous les autres. Quoi de plus funeste à la philosophie, à la croyance naïve en la hiérarchie des perplexités ?

Le Réel me donne de l’asthme.

Dans un monde sans mélancolie, les rossignols se mettraient à roter.

Cioran, Syllogismes de l’amertume, Idées / Gallimard, 1976 [1952], p. 32, 34, 35, 42, 52.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cioran, syllogismes de l’amertume, bonheur, réel, mélancolie, farceur | ![]() Facebook |

Facebook |

14/01/2019

Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer

Devant le pommier

Je ne meurs pas, avant d’avoir vu la vache

dans l’étable de mon père,

avant que l’herbe ne rende ma langue acide

et que le lait ne métamorphose ma vie.

Je ne meurs pas avant, avant que ma cruche ne soit remplie à ras bord

et que l’amour de ma sœur ne me rappelle

combien est belle notre vallée

où ils battent le beurre

et tracent des signes dans le lard pour Pâques…

Je ne meurs pas, avant que le forêt n’envoie ses tempêtes

et que les arbres parlent de l’été,

avant que la mère ne sorte dans la rue avec un fichu rouge

derrière la charrette cahoteuse, où elle pousse

son bonheur : pommes, poires, poulets et paille —

Je ne meurs pas, avant que ne se referme la porte par laquelle

je suis venu

devant le pommier —

Thomas Bernhard, Sue la terre comme en enfer, traduction Susanne Hommel, Orphée / La différence, 2012, p. 57.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, sue la terre comme en enfer, pommier, mourir | ![]() Facebook |

Facebook |

13/01/2019

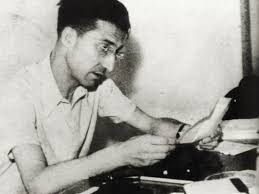

Cesare Pavese, Le métier de vivre

La poésie est non un sens mais un état, non une compréhension mais un être.

Avec les autres — même avec la seule personne qui émerge — il faut toujours vivre comme si nous commencions alors et devions finir un instant plus tard.

Il est beau d’écrire parce que cela réunit les deux joies : parler tout seul et parler à une foule.

On n’a jamais vu qu’un poème ait changé les choses.

Une fois la liberté sauvée, les libéraux ne savent plus qu’en faire.

Cesare Pavese, Le métier de vivre, traduction Michel Arnaud, Gallimard, 1958, p. 255, 256, 259, 261, 262.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, le métier de vivre, traduction michel arnaud, liberté, plaisir, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

12/01/2019

Fabienne Raphoz, Jeux d'oiseaux dans un ciel vide, augures

Ansériformes

Chaque année au mois de mars depuis le Pléistocène, les oies proclament l’unité des nations depuis la mer de Chine jusqu’aux steppes sibériennes, de l’Euphrate à la Volge, du Nil à Mourmansk,du Lincolnshire au Spitzbergen. Chaque année au mois de marsdepuis le Pléistocène, les oies proclament l’unité des nations de Curritude au Labrador, de Mattamuskeet à Ungava, du lac de Horsesboe à la baie d’Hudson, d’Avery Island à Baffin Land, de Panbandle à Mackenzie, de Sacramento au Yukon.

Aldo Leopold (1887-1948)

La beauté si familière du canard colvert

Les perles roses du Canard musqué

Le quartier de lune oriental de la Sarcelle à ailes bleues

Le sourire plate-forme du Canard souchet

La minerve blanche du Canard pilet

La minerve verte de l’Eider à duvet

Le loup émeraude de la Sarcelle à ailes vertes

L’œil Néfertitit de la femelle Fuligule à collier

L’anneau blanc sur le bec du mâle et sur le bec de la femelle Fuligule à collier

Tête noire bec azur c’est l’Érismature (routoutou)

Le cul dodu dodelinant de la Bernache cravant

[…]

Fabienne Raphoz, Jeux d’oiseaux dans un ciel vide, augures, Héros Limite, 2011, p. 42.

Les oies migratrices sont en danger. Je publie le communiqué de la Ligue pour la Protection des Oiseaux qui appelle à s'élever contre le prolongement du massacre des oies pour des motifs électoraux.

|

|

|---|

|

|---|

|

|---|

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne raphoz, jeux d’oiseaux dans un ciel vide, augures, migrateurs | ![]() Facebook |

Facebook |