28/05/2019

Paysages, coquelicots et bleuets

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paysages, coquelicots et bleuets | ![]() Facebook |

Facebook |

27/05/2019

Christian Ducos, Plic ! Ploc !

Plic ! Ploc ! le bruit de la pluie, Ploc ! le bruit de la grenouille qui tombe dans l’eau chez Bashô, et le titre de la revue de l’association française du haïku… On sait que le haïku classique (de Bashô, Issa, chacun ici dans un haïku) compte trois vers non rimés de 5, 7 et 5 syllabes, relatifs notamment aux saisons, aux choses de la vie quotidienne. Le genre a été introduit en France au début du XXesiècle et adapté par de nombreux poètes, dont Paul Éluard qui a publié 11 haïkus en 1920 et qui s’est souvenu de cette forme ensuite, par exemple dans Cours naturel, en 1938 :

Le bec de bois crachait des flammes vertes

L’herbe aurorale

Chant des fontaines disparues

L’essentiel est, chaque fois, de conserver la brièveté, l’emploi de groupes nominaux, l’inégalité dans la longueur des trois vers, mais aussi le déséquilibre syntaxique. Il ne s’agit pas de restituer dans notre langue ce qui appartient à une culture fort éloignée de la nôtre, ce que rappelle Christian Ducos pour qui l’intérêt du haïku vient de ce qu’il « entretient un rapport très particulier avec le sens qu’il s’emploie à immobiliser, figer pour mieux faire entendre le silence dans lequel il est tout entier contenu. » Beau programme que de chercher à restituer pour le lecteur le « mystérieux pouvoir d’évidement » du haïku.

Ce qui séduit dans le livre, c’est la volonté de Christian Ducos de ne pas proposer une simple succession de haïkus, mais souvent de donner à lire quelque chose de l’absence au cœur du haïku ; ainsi, le premier haïku et le dernier se répondent et la suggèrent :

coquille vide

peut-être pas

l’escargot !

enfin

de l’autre côté du mur

l’escargot

On peut relever tous les haïkus qui, avec de nombreuses variations, mettent en évidence le vide, l’absence dans le temps et l’espace. Ainsi la fleur n’apparaît que lorsque ce qui la cachait est ôté :

lorsque l’herbe est coupée

plus rouges encore

les fleurs de l’azalée

et des moments oubliés resurgissent avec un objet :

bille d’agate

retrouvés

mes yeux d’enfant

Le silence même est dans le haïku pour que puisse s’entendre une vibration — « le haïku se doit de résonner, vibrer », écrit Christian Ducos :

là

dehors

dans le silence d’éclore

sous la peau nue des pierres

bat le sang

du silence

Bien d’autres approches du haïku sont retenues dans le livre. Son titre qui figure un bruit est introduit et, quelquefois, le lien à la saison ou à ses aspects retrouve le ton du haïku classique :

elle vient

comme la pluie

la mélancolie*

Christian Ducos, comme il l’indique dans sa note liminaire, utilise les ressources rhétoriques pour inventer sa voix. Il joue sur le double sens d’une expression :

elle se croyait parfaite

elle tombe de haut

la neige

et sur l’homophonie :

elle est claire

avec elle-même

la luciole

L’humour est présent dans nombre de haïkus :

lire Saint-Simon

ou se laver les pieds

matinée d’été

et, également, le plaisir de l’absurde, le vide ou le poème lui-même devenant personnage :

il fait si chaud

même mon ombre

cherche un peu de fraîcheur

On lit aussi des haïkus avec assonances, qui peuvent en même temps être en vers comptés (10 + 8 + 8) :

par la fenêtre la lune d’avril

personne ici pour l’accueillir

le monde entier pour s’en réjouir

On voit la variété des approches du genre, qui permet d’aborder tous les sujets, y compris des questions de société, la peur de l’autre et l’extrême pauvreté, celle que l’on préfère ne pas voir :

chacun a peur

de l’ombre de l’autre

vivement midi

le regard du mendiant

m’a fait baisser les yeux

longue nuit

On ne boude pas son plaisir à lire et relire Plic ! Ploc !, à comparer le traitement différent d’un même thème (presque chaque thème apparaît deux fois) et s’il arrive d’estimer un peu faible un haïku on passe allègrement au suivant.

Christian Ducos, Plic ! Ploc !, Le Cadran ligné, 2019, 64 p., 14 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 10 mai 2019.

* Bashô écrivait : « Soleil d’un matin d’hiver / tout n’est que mélancolie », traduction René Sieffert, dans Bashô, Jours d’hiver POF, 1987, p. 61.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian ducos, plic ! ploc !, haïku, simplicité | ![]() Facebook |

Facebook |

26/05/2019

Alberto Giacometti, Écrits

Je n’ai plus peur

plus aucune peur,

avant je tremblais

le soir, la nuit

la mort toujours

me hantait, me

tourmentait, maintenant

rien, c’est pire c’est

effroyable, ce calme.

Alberto Giacometti, Écrits,

Hermann, 1992, p. 154.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alberto giacometti, Écrits, peur, calme | ![]() Facebook |

Facebook |

25/05/2019

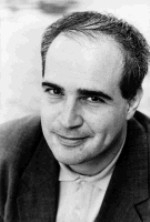

Boris Pasternak, Poèmes

Le poème qui suit les poèmes

Sur votre étagère j’ai posé des poèmes

Poèmes que vous prenez pour du « moi-même »

Sur mon étagère aucun poème :

Et dans les jours que j’ai subisd aucun « moi-même ».

Dans la vie de ceux qui le mieux ont chanté,

Des traits d’une telle simplicité

Que quicinque, authentique, y a goûté

Ne peut plus que s’achever en silence entier.

Né de même parenté avec tout ce qui est,

Familier d’un avenir, qui dès aujourd’hui est,

Comment ne pas, finalement, tomber

Dans l’hérésir de la simplicité inouïe ?

J’ai honte, tous les jours plus honte

Qu’au profond de ce siècle de telels ombres

Subsiste une certaine haute maladie

Nommée « haut mal de poésie ».

Boris Pasternak, Poèmes, traduction Armand Robin,

Paris, sans nom d’éditeur, octobre 1946.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : boris pasternak, poèmes, simplicité, silence, avenir | ![]() Facebook |

Facebook |

24/05/2019

Henri Cole, Terre médiane

Insomnie

La nuit, à la lueur de la lampe, certains insectes

planant ou volant, en noir, rouge ou or,

surgissent comme des acteurs, vaguement spectraux,

dans l’espace ordinaire de ma chambre.

Hier soir, ils ont exécuté La Tempêteavec frénésie,

exigeant que je joue Prospero et pardonne

à chacun. « Et puis quoi ! » ai-je gémi.

Ce cher Ariel surnaturel, je l’aimais,

le décor insulaire, l’opportune vengeance —

comment résister ? La pluie s’est mise à tomber,

emplissant le temps comme du sable ou l’entendement humain.

C’est comme si je rêvais ou étais mort.

J’ai pardonné à mon frère, il m’a pardonné.

Nous nous sommes serrés l’un contre l’autre dans l’obscur reflux de la nuit.

Henri Cole, Terre médiane, traduction Claire Malroux, Le bruit du temps, 2003, p. 83.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri cole, terre médiane, claire malroux, insomnie, insecte | ![]() Facebook |

Facebook |

22/05/2019

Louis-René des Forêts, Poèmes de Samuel Wood

Est-il pire façon d’alléger ses regrets

Que perdre le désir de désirer ce qui passe ?

Pourquoi mettre si grande hâte à se déprendre,

Fermer les yeux aux biens offerts et visibles,

À tout ce que déverse la gaieté du soleil

Sur la mer, les feuilles, un visage inconnu

Qu’on croise dans la fraîcheur de la jeune saison ?

C’est comme s’avouer vaincu avant la partie

Au lieu de jouer franchement cartes sur table

Jusqu’à la dernière, et rire d’avoir perdu

Sachant que la mort ne connaît pas d’échec,

Qu’elle brûle nos chances et d’une main sûre

Nous tient tôt ou tard à sa merci.

Louis-René des Forêts, Poèmes de Samuel Wood,

Fata Morgana, 1988, p. 22.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-rené des forêts, poèmes de samuel wood, désir, biens, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

21/05/2019

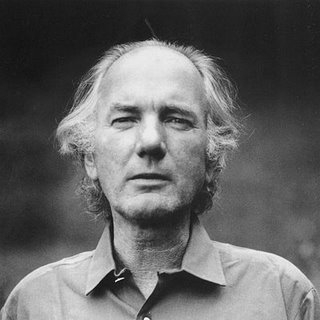

Philippe Jaccottet, Exemples

L'habitant de Grignan

Parfois, un tel poids est sur nous que nous décidons de ne rien faire, et en particulier de ne rien écrire, qui ne l'allège, mais encore ne l'allège qu'à bon droit. Cela se peut-il en parlant simplement d'un lieu ? C'est la question que je me suis posé devant ce texte. Provisoirement, en tout cas, rien d'autre ne m'intéresse, et tant pis si je m'égare.

Il semblerait donc que je dispose d'une règle qui me permette de choisir entre le pire et le mieux, c'est-à-dire de quelque absolu ? Non ; mais comment s'expliquer ? C'est un peu comme si le mouvement de l'esprit vers une vérité pressentie révélait cette vérité, ou l'alimentait ; comme si nous devions une bonne fois partir, puisque quelque chose nous y pousse, et que la voie créât, ou plutôt découvrît le but. Marche difficile aux étapes dérobées.

En route donc encore une fois ! Je suis un marcheur voûté par ses doutes. Mais il arrive que des souffles bienheureux m'emportent.

Philippe Jaccottet, Exemples, dans Œuvres, édition établie par José-Flore Tappy, Pléiade, Gallimard, 2014, p. 90.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, exemples, l'habitant de grignan, écriture | ![]() Facebook |

Facebook |

20/05/2019

Leonor Fini, Rogomelec

Je savais qu'il ne fallait pas se laisser tenter. Qu'il faudrait savoir rester chez soi, éviter les voyages dans cette époque barbare, les affreuses bousculades, l'humiliation de ce que l'on appelle les "villégiatures".

« Le vain travail de voir divers pays », Maurice Scève l'avait écrit ; je me le répétais.

Mais on m'avait parlé de ce lieu solitaire, de ce climat assoupissant. Imaginant un bien-être particulier, je suis donc parti rejoindre le navire.

C'était le Port Saïd.

D'autres navires hurlaient déjà très fort. Pour le Port Saïd, il y avait encore du temps ; au moins une heure. Passaient des chariots avec des ballots d'odorantes épices — safran peut-être, cannelle — une bonne odeur et de la poussière jaune or tout autour. Cette poussière voilait parfois ces groupes d'humains vociférants, tous habillés de mêmes couleurs, me semblait-il.

Il n'y avait qu'un homme différent et peu recommandable. Mais à l'observer plus attentivement, je lui trouvai davantage l'aspect d'un assassiné que celui d'un assassin. Il se frayait un chemin pour rejoindre une jeune femme blonde qui parut surprise en l'apercevant et certainement ne le connaissait pas. Lui se baissa un peu et murmura quelque chose à l'oreille de la femme qui, contre le soleil, apparaissait d'une transparence fragile. Puis elle baissa le regard vers cette main ouverte, tendue à la hauteur de sa taille ; elle poussa un petit cri, mais le passage d'un chariot chargé de ballots qui sentaient le safran et la cannelle la fit disparaître à mes yeux.

Je ne la voyais plus.

La foule s'épaississait.

Je m'apercevais que je suivais cet homme.

Leonor Fini, Rogomelec, éditions Stock, 1979, p. 9-11.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leonor fini, rogomelec, voyage | ![]() Facebook |

Facebook |

19/05/2019

Thomas Bernhard, Mes prix littéraires

[après la publication de Gel]

[...] lorsque le déluge de critiques, incroyablement violent et complètement contradictoire, des éloges les plus embarrassants aux descentes en flèche les plus féroces, a pris fin, je me suis senti d'un seul coup comme anéanti, comme si je venais de tomber sans rémission dans un épouvantable puits sans fond. J'étais persuadé que l'erreur d'avoir placé tous mes espoirs dans la littérature allait m'étouffer. Je ne voulais plus entendre parler de littérature. Elle ne m'avait pas rendu heureux , mais jeté au fond de cette fosse fangeuse et suffocante d'où l'on ne peut plus s'échapper, pensai-je à l'époque. Je maudissais la littérature et ma dépravation auprès d'elle et j'allais sur des chantiers pour finalement me faire engager en tant que chauffeur-livreur pour la société Christophorus, située sur la Klosterneuburgerstrasse. Pendant des mois j'ai fait des livraisons de bière pour la célèbre brasserie Gösser. Ce faisant, j'ai non seulement très bien appris à conduire des camions, mais aussi à connaître encore mieux qu'avant la ville de Vienne tout entière. J'habitais chez ma tante et je gagnais ma vie comme chauffeur de poids lourds. Je ne voulais plus entendre parler de littérature, j'avais placé en elle tout ce que j'avais, et elle m'avait récompensé en me jetant au fond d'une fosse. La littérature me dégoûtait, je détestais tous les éditeurs et toutes les maisons d'édition et tous les livres. Il me semblait qu'en écrivant Gel, j'avais été victime d'une escroquerie gigantesque. J'étais heureux quand, dans ma veste de cuir, je m'installais au volant du vieux camion Steyr et sillonnais la ville en faisant vrombir le moteur. C'est là que se montrait toute l'utilité pour moi d'avoir appris à conduire des camions depuis longtemps, c'était une des conditions pour obtenir un poste en Afrique auquel je m'étais porté candidat, des années auparavant, ce qui finalement ne s'était pas fait, en raison d'un concours de circonstances en réalité très heureux, comme je sais aujourd'hui.

Thomas Bernhard, Mes prix littéraires, traduit de 'allemand par Daniel Mirsky, "Du Monde entier", Gallimard, 2009, p. 41-42.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, mes prix littéraires, littérature, critique | ![]() Facebook |

Facebook |

18/05/2019

Jean-Yves Masson, Neuvains du sommeil et de la sagesse

Je n'ai pas eu à la chercher longtemps, la maison grise. Soudain

près du grand pont de pierre, au bout de cette rue trop noire,

elle était là. Et si je l'avais imaginée différente,

passé le bref étonnement je crus l'avoir connue depuis toujours.

Enfant, à l'une ou l'autre de ces fenêtres

tu te penchais. Mais point de jardin, point d'allée :

le bruit seulement de la rue — carrioles, chevaux et voitures —

et l'heure au clocher de l'église, les cris d'enfants au loin...

Plus rien ici ne se souvient de ton sourire.

Jean-Yves Masson, Neuvains du sommeil et de la sagesse, éditions Cheyne,

2007, p. 63.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : neuvains du sommeil et de la sagesse, maison, souvenir, enfant e | ![]() Facebook |

Facebook |

17/05/2019

Sylvia Plath, Arbres d'hiver

Mort-nés

Ces poèmes ne vivent pas : c’est un triste diagnostic.

Ils ont pourtant bien poussé leurs doigts et leurs orteils,

Leur petit front bombé par la concentration. S’il ne leur a pas été donné

D’aller et venir comme des humains

Ce ne fut pas du tout faute d’amour maternel.

Ô je ne peux comprendre ce qui leur est arrivé !

Rien ne leur manque, ils sont correctement constitués.

Ils se tiennent si sagement dans le liquide formique !

Ils sourient, sourient, sourient, sourient de moi.

Et pourtant les poumons ne veulent pas se remplir ni le cœur s’animer.

Ils ne sont pas des porcs, ils ne sont pas même des poissons,

Bien qu’ils aient un air de porc et de poisson —

Ce serait mieux s’ils étaient vivants, et ils l’étaient.

Mais ils sont morts, et leur mère presque morte d’affolement,

Et ils écarquillent bêtement les yeux, et ne parlent pas d’elle.

Stillborn

These poems do not live: it’s a sad diagnosis.

They grew their toes and fingers well enough,

Their little foreheads bulged with concentration.

If they missed out on walking about like people

It wasn’t for any lack of mother-love.

O I cannot understand what happened to them!

They are proper in shape and number and every part.

They sit so nicely in the pickling fluid!

They smile and smile and smile and smile at me.

And still the lungs won’t fill and the heat won’t start.

They are not pigs, they are not even fish,

Though they have a piggy and a fishy air —

It would be better if they were alive, and that’s what they were.

But they are dead, and their mother near dead with distraction.

And their stupidly stare, and do not speak of her.

Sylvia Plath, Arbres d’hiver, précédé de La Traversée, édition bilingue, traduction Françoise Morvan et Valérie Rouzeau, Poésie/Gallimard, 1999, p. 88 (texte anglais) - 89.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sylvia plath, arbres d'hiver, poème, mort-né | ![]() Facebook |

Facebook |

16/05/2019

Lord Byron, Oraison vénitienne (Ode on Venice)

Oraison vénitienne

(Ode on Venice)

Ô Venise ! Venise ! Quand tes murs de marbre

Seront gagnés par les eaux, il y aura

Un cri des nations devant tes salons engloutis,

Une forte lamentation le long de la mer vorace !

Si moi, voyageur du nord, je pleure sur toi,

Que devront faire tes fils ? tout sauf sangloter

Et pourtant ils ne font que gémir dans leur sommeil.

Par contraste avec leurs pères,

Ils sont aux disparus ce que le limon,

Ce que la vase verdâtre des flots refluant,

Est à l’écume impétueuse qui ramène au port

Le marin sans navire. ; ce sont des crabes rampants

Répandus dans leurs rues étayées.

(…)

Lord Byron, Le corsaire et autre poèmes orientaux, traduction

Jean Pavans, édition bilingue, Poésie/Gallimard, 2019, p. 27.

r

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lord byron, le corsaire et autre poèmes orientaux, venise | ![]() Facebook |

Facebook |

15/05/2019

Charles Péguy, Les Tapisseries

Paris

Sept villes se vantaient d’avoir cerné la Ville :

Auteuil voulait en faire un jardin potager ;

Grenelle en voulait faire’ un énorme verger ;

Bercy, des entrepôts ; Montmartre, un vaudeville.

Passy faillit en faire un immeuble servile,

Un caravansérail pour le noble étranger ;

Vaugirard, la Villette à ce peuple léger

Faisaient des abattoirs pour sa guerre civile.

Mais la dame a mangé les sept petites sœurs,

Elle a mis pour toujours la liberté de l’âme,

Et tous ces fourniments, et tous ces fournisseurs,

Le négoce, l’amour, et la cendre, et la flamme,

Et tous ces boniments et tous ces bonisseurs,

Et les gouvernements gendres et successeurs

Sous le commandement des tours de Notre-Dame.

Vendredi 20 septembre 1912

Charles Péguy, Les Tapisseries, Poésie / Gallimard, 1957, p. 91.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles péguy, les tapisseries, paris | ![]() Facebook |

Facebook |

14/05/2019

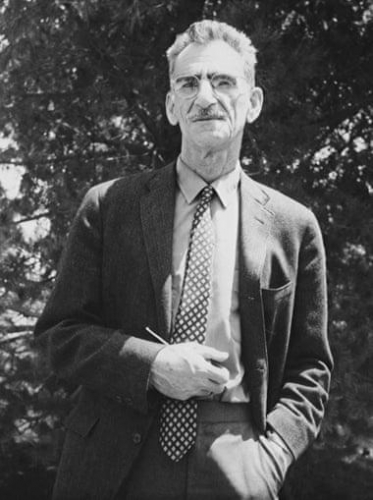

George Oppen, Poésie complète

Chambre d’enfant

Un ami a visité les chambres

De Keats et de Shelley

Près du lac, observant « qu’il s'agissait de simples

Chambres d’enfant », ce qui a eu le don

De l’émouvoir. Certes la chambre d’un poète

Est toujours une chambre d’enfant

Et j’imagine que les femmes le savent.

Peut-être une femme sera-t-elle excitée par

Un banquier d’une grande laideur, un homme

Et non pas un enfant qui cherche à retrouver

Son souffle sur le corps d’une fille.

George Oppen, Poésie complète, traduction Yves di Manno,

José Corti, 2011, p. 141.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges oppen, chambre d'enfant, yves di manne, poète, banquier | ![]() Facebook |

Facebook |

13/05/2019

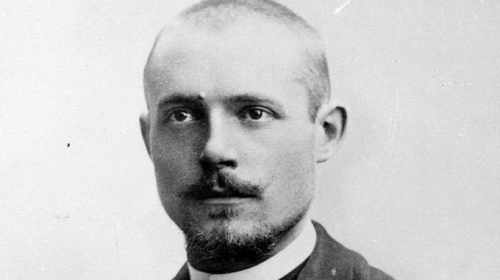

Bashô, Jours d'hiver

Une ombre noire

dans le petit matin blême

attise la flamme

(Bashô)

Entre chien et loup

incliné sur l’horizon

un mince croissant

Tokoku)

Papillons sur le houblon

et la voilà qui se mouche

(Bashô)

De notre malheur

ne résoudra le mystère

le chant du coucou

(Yasui)

Jusqu’aux fleurs des champs

butine le papillon

aux ailes froissées

(Bashô)

Bashô,Jours d’hiver, traduction René

Sieffert, Presses orientalistes de France,

1987, p. 17, 17, 19, 21, 25.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bashô | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bashô, jours d'hiver, rené sievert, haïku | ![]() Facebook |

Facebook |