10/02/2019

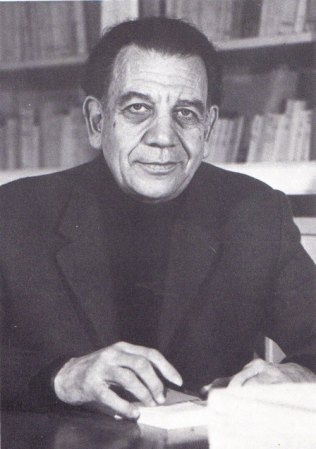

Edmond Jabès, Le retour au livre

Il me faut rapporter, puisqu’elle m’obsède toujours, l'histoire étrange de cette octogénaire sur son lit d’agonie qui, un moment avant de s’éteindre, s’exprima dans la langue de son enfance qu’elle avait, depuis son plus jeune âge, oubliée. Ce comportement d’un être dans les brumes de l’inconscience m’a paru — et me paraît encore — illustrer le comportement du poète qui, dans ses œuvres, parle comme il ne parle jamais.

Edmond Jabès, Le retour au livre, Gallimard, 1965, p. 23.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, le retour au livre, agonie, langue, enfance, poète | ![]() Facebook |

Facebook |

09/02/2019

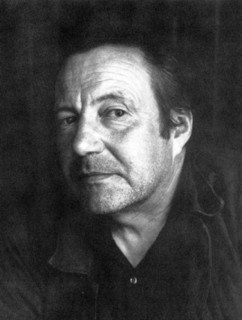

André Frénaud, Les Rois mages

La vie morte, la vie

À Jean Tardieu

Ma vie morte, ô mon poids fertile,

la rivière qui me conduit,

ma seule part de toute présence,

la consistance de mon défaut,

mon entrave ardemment ourdie,

mon étrave que je maudis,

glacier qui absorbes mes flammes,

néant coloré qui l’inondes,

tache à flanc de si lourde absence,

aqueduc au rebours de l’eau vive,

c’en est assez, ma vie, merci.

Quand me perdrai-je hors de ma vue ?

André Frénaud, Les Rois mages, Poésie /

Gallimard, 1987, p. 160.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, les rois mages, la vie morte | ![]() Facebook |

Facebook |

08/02/2019

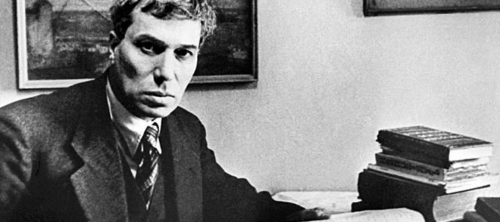

Georges Perros Poèmes bleus

Ce n’est pas cela que j’attends

De la vie à l’odeur forte

Couleur de lilas veuve morte

Tu m’indiffères printemps.

L’algue marine et les vents

Qui viennent frapper à ma porte

L’amour que le diable l’emporte

Me sont plus émoustillants

Homme qu’un désastre habite

Mes vœux de nulle saison

Ne se soucient. Ma prison

Ce corps qu’un feu noir excite

Rien n’en peut changer le sort

Sinon toi, mort de ma mort.

Georges Perros, Poèmes bleus,

Gallimard, 1962, p. 43.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perros, poèmes bleus, vie, amour, printemps | ![]() Facebook |

Facebook |

07/02/2019

Fernando Pessoa, le violon enchanté

Sonnets

I.

Jamais nous n’avons d’apparence, que nous parlions

Ou que nous écrivions ; sauf quand nous regardons. Ce

que nous sommes

Ne peut passer dans un livre ou un mot.

Infiniment notre âme est loin de nous.

Et quelque forte soit la volonté que nos pensées

Soient notre âme, en imitent le geste,

Nous ne pouvons jamais communiquer nos cœurs ;

Nous sommes méconus dans ce que nous montrons.

Aucune habileté de la pensée, aucune ruse des semblants

Ne peut franchir l’abîme entre deux âmes.

Nous sommes de nous-mêmes un abrégé, quand nous voudrons

Clamer notre être à notre pensée.

Nous sommes les rêves des lueurs de nos âmes,

Et l’un l’autre des rêves les rêves des autres.

Fernando Pessoa, le violon enchanté, traduction Olivier Amiel pour

les sonnets, Christian Bourgois, 1992, p. 295.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fernando pessoa, le violon enchanté, sonnet, apparence, inconnaissable, rêve | ![]() Facebook |

Facebook |

06/02/2019

Armand Robin, Poèmes de Boris Pasternak

Boris Pasternak

La plus belle en son jardin

Être ès vent, bras

Tâtant : « N’est-ce heure à chants d’oiseaux ? »

Dos de moite moineau,

Brassée de lilas.

D’abord marmot par mon deuil nourri,

Dans les épines à cause de TOI,

Cette nuit ce jardin commença sa vie,

Son odorance et sa voix.

Toute la nuit sur la vitre il mit

Son tapage et son volet vibra d’émoi ;

Brusque, l’odeur d’un moite moisi

Par tout habit fut un vif pas.

Réveillé par la lection

Rare de ces noms : « printemps, automne »

Ce jardin ceint ce jour de son

Obsession d’yeux d’anémones.

Armand Robin, Poèmes de Boris Pasternak,

Paris, octobre 1946, p. 16.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armand robin, poèmes de boris pasternak, la plus belle en son jardin | ![]() Facebook |

Facebook |

05/02/2019

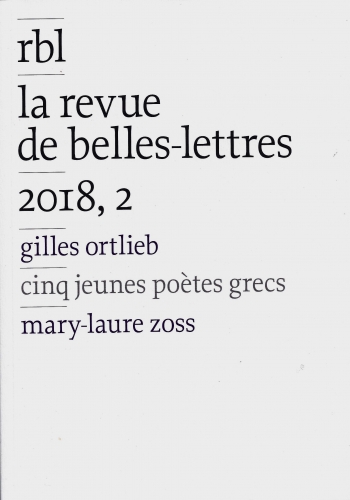

La revue de Belles-Lettres, 2018-2 : recension

La dernière livraison de la revue éditée à Lausanne propose un dossier consacré à Gilles Ortlieb, occasion de reprendre quelques-uns de ses livres parmi la trentaine publiée. L’ensemble s’ouvre avec une prose, comme issue d’un journal si l’on se fie aux dates qui la jalonnent, autour d’un passage dans une ville, Arles, que la vie semble en partie abandonner ; l’imagination lit des traces de délaissement qui, progressivement, iront « Jusqu’à ce que les anciens marais reprennent possession des jardins et de la campagne environnante ». Journal ou carnet duquel des notes seraient extraites ? le lecteur reconnaît une manière analogue de regarder les choses du monde dans les essais et les poèmes.

La vision de la ville de province, celle de l’essayiste qui « replace[…] sous la lampe » des écrivains peu ou mal lus, s’accordent en effet avec ce que Jacques Réda met en valeur dans l’œuvre. Chaque fois, Gilles Ortlieb « discerne, dans le fouillis du réel, cet inaperçu qui paraît en être l’accessoire sinon le rebut »., il « enregistre, et s’en tient là » ; il saisit le réel comme l’a fait le peintre Thomas Jones,, notamment avec en 1782 Un mur à Naples : on y voit, au milieu d’une muraille dont le crépi s’écaille et laisse apparaître les pierres, deux fenêtres closes et, séchant à la rambarde d’un petit balcon de l’une, un drap et (peut-être) une couverture, et à une ficelle fixée au mur, un vêtement blanc, un autre bleu ; au-dessus à gauche un pan de mur, le ciel bleu à droite : rien d'autre. La comparaison avec le peintre anglais est forte : il y a chez Gilles Ortlieb un semblable « souci d’exactitude » qui, selon Jacques Réda, est peut-être « la seule parade que nous puissions opposer au rien qui, dans l’inaperçu, puise le moyen paradoxal de revêtir toute une variété de formes. » Patrick McGuinness, lui, insiste sur le mélange des genres, le chevauchement des formes dans l’écriture de Gilles Ortlieb qui, prenant toujours pour motif les choses ordinaires de la vie, parvient à y distinguer ce qu’elles contiennent de mystérieux, d’inattendu. C’est que notre quotidien est « comme perçu à travers un télescope tenu du mauvais côté » ; de là non seulement la mise au jour de ce qui demeure caché pour la plupart d’entre nous mais aussi, régulièrement, la « révélation d’une sorte d’algèbre kafkaïenne ».

Le quotidien a sa part dans les extraits de la correspondance (année 1984-1985) avec Henri Thomas, qui fut un modèle pour Gilles Ortlieb avant d’être un ami. Chacun fait part à l’autre de ses activités, de ses lectures, de ses voyages — l’ensemble s’achève avec une longue lettre d’Ortlieb à propos de l’île grecque où il se trouvait. Les difficultés de la vie sont présentes : Henri Thomas propose par exemple son aide pour l’édition d’un texte, Ortlieb, qui traduisait pour une collection aux éditions Laffont, pose une question sans réponse, « Comment concilier gagne-pain et le reste ? La question m’a l’air souvent insoluble ». Comme il le raconte dans une lettre, elle l’est aussi pour Paul de Roux, qui dirigeait la collection : de retour d’une semaine en Bretagne, « il avait suffi d’un jour pour que Laffont lui pèse à nouveau bien lourd ». Mais tous deux s’accordent dans leur correspondance sur la nécessité de l’écriture, sur « la chimère d’y voir plus clair dans la vie et le réel » grâce à elle.

Gilles Ortlieb écrit également à propos d’autres écrivains, ici du dramaturge Arthur Adamov dont il relate quelques moments de la vie*, et, passeur, il est traducteur de l’allemand, de l’anglais et du grec : il donne dans ce numéro cinq bref récits de Tanassis Valtinos. Son "autoportrait" est construit à partir de ses propres proses par Marcel Cohen, non pas pour caractériser l’œuvre mais retenir quelques attitudes de l’écrivain devant le monde ; ainsi dans cet extrait, « Quelle est la nature du plaisir que l’on éprouve (…) à se trouver là où l’on ne devrait pas être et à fuir autant que possible chaque fois que cela est possible, les lieux où la plupart jugent bon de se trouver ? »

À côté de ce dossier, le lecteur retrouvera ou découvrira dans la revue une figure un peu oubliée, celle d’Armel Guerne, poète et grand traducteur, grâce à un hommage de Jean-Yves Masson qui insiste sur l’importance du rôle du rêve chez ce traducteur de Novalis et des romantiques allemands. Un autre écrivain un peu à part, Jean-Loup Trassard, est lu par Mary-Laure Zoss ; attentive au rythme et à l’allure des textes, à « une langue qui engage le corps et le souffle » ; elle montre qu’il se tient dans son œuvre au plus près du vivant et qu’il a su restituer une présence à une civilisation agraire en voie de disparition. On lira encore, réunis par Jean-Daniel Murith, cinq jeunes poètes grecs (dont quatre femmes), non encore traduits, et une longue note de lecture qui clôt le riche sommaire, à propos de Un nouveau monde, poésies en France 1960-2010, d’Yves di Manno et Isabelle Garron ; Jacques Lèbre en regrette les limites, avec des choix qui excluent, d’Edmond Jabès à André Frénaud, de Robert Marteau à Philippe Jaccottet.

* La revue Europe a consacré son numéro de janvier-février 2018 à Arthur Adamov, numéro évoqué par Gilles Ortlieb.

La revue de Belles-Lettres, 2018- 2, Société de Belles-Lettres de Lausanne, 208 p., 25 €. Cette note a été publiée sur Sitaudis le 18 janvier 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la revue de belles-lettres, 2018- 2, gilles ortlieb, adamov, réda, zoss, masson | ![]() Facebook |

Facebook |

04/02/2019

André Malraux, L'Homme précaire et la littérature

L’imaginaire de vérité

Tenons-nous l’imaginaire pour un monde fictif dont changeraient seulement les programmes, où l’on jouerait Fantômasau lieu de Cendrillon ? Pourtant on n’a jamais cru à Fantômas comme à saint Pierre, ni à saint Pierre comme à Fantômas.

Les media peuplent notre imaginaire, et d’images changeantes ; Sans doute celui du Moyen Âge ne fut pas moins peuplé ; sans doute nos images sont-elles présentes dans nos maisons, par le journal et la télé, alors que les images religieuses étaient rassemblées dans l’église. La plus éclatante fiction projetée sur le plus vaste cinémascope, comparée aux grands lieux de pèlerinage, aux cathédrales, devient enfantine, d’abord parce qu’elle est un jeu. La Fable n’a pas plus remplacé l’Histoire Sainte et la Légende Dorée, que les westerns n’ont remplacé la messe. Si Vénus a remplacé la Vierge dans l’illustration, la bibliothèque et le musée, rien n’a remplacé Marie dans la civilisation qu’elle couronne. Supposer que Versailles succède à Notre-Dame de Chartres satisfait les déterminismes — et leur permet d’oublier que du XIIIe au XVIIesiècle, le chrétien a subi une mutation radicale, son lien avec l’imaginaire ayant radicalement changé. Le Moyen Âge a cru au sien comme un vrai communiste croit au communisme ; le XVIIIesiècle, comme les habitants des pays démocratiques croient à la démocratie : distraitement.

André Malraux, L’Homme précaire et la littérature, dans Essais (Œuvres complètes, VI), Pléiade / Gallimard, 2010, p. 772.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré malraux, l’homme précaire et la littérature, l'imaginaire de vérité, fiction, christianisme, changement, mutation | ![]() Facebook |

Facebook |

03/02/2019

Marie-Claire Bancquart, Terre énergumène et autres poèmes

Déjà

Tête de petite fille sous ma paume

secrète

finement odorante

fermée sur son sort intimité fraîche avec l’animal.

Tête

le brouillon de sa mort

sous ma paume devient crâne

avec ses os si nets sous les cheveux.

Petite fille

habite déjà le blême chemin des couleuvres.

Marie-Claire Bancquart, Terre énergumène et autres poèmes,

préface d’Aude Préta-de Beaufort, Poésie / Gallimard,

2019, p. 92.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie-claire bancquart, terre énergumène et autres poèmes, petite fille, animal, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

02/02/2019

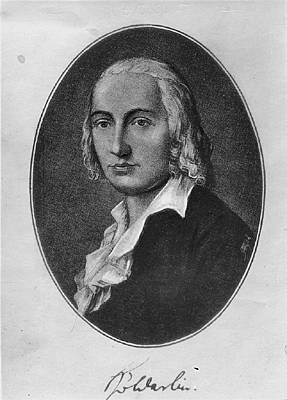

Hölderlin, Poèmes de la folie

Moitié de la vie

Suspendue avec des poires jaunes

Remplie de roses sauvages,

La terre sur le lec.

Et vous merveilleux cygnes ivres de baisers

Trempez la tête dans l’eau sainte et sobre.

Malheur à moi ! où les prendrai-je moi

Quand ce sera l’hiver, les roses ?

Où le miroir du soleil

Avec les ombres de la terre ?

Les murs s’élèvent sans parole et froids

Et les enseignes grincent dans le vent.

Hölderlin, Poèmes de la folie, traduction

Pierre Jean Jouve et Pierre Klossowski, dans

PJJ,Œuvres, II, Mercure de France, 1987, p. 1908.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hölderlin, poèmes de la folie, pierre jean jouve, pierre klossowski | ![]() Facebook |

Facebook |

01/02/2019

Dagmara Kraus, Fatrasie (dans : La tête et les cornes)

fatrasie

supposons une seule fois

que oiseaumot infiltre

sa trogn morfondue

plutôt tailladée

nonobstant d’extrême circonspection

mi-pointant depuis l’extérieur

tortillé dans sa longue queue

vers une bouche domestiquée

des humeurs cachées déclencheraient

le déchiffrage temporel

de ces obstacles mêmes

Dagmara Kraus, traduction de l’allemand

Jean-René Lassalle, dans La tête et les cornes,

n° 6, hiver 2018, p. 1.

Dans le même numéro, un extrait de En voie d’abstractionde Rosmarie Waldrop, des poèmes Nils Christian Moe-Repstad (traduit du norvégien), de Maxime Hortense Pascal, de Seung-Hee Kim (traduit du coréen), de Mia You (traduit de l’anglais).

La tête et les cornes s’achète 6 € à Paris chez Yvon Lambert, Texture, Vendredi et Litote. À Bruxelles chez Ptyx et à Marseille à la galerie le 10.

Pour s'abonner il suffit d'écrire un mail à l'adresse suivante : lateteetlescornes@gmail.com

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dagmara kraus, fatrasie (dans la tête et les cornes), incohérence, jean-rené lassalle | ![]() Facebook |

Facebook |

31/01/2019

Michel Collot, Le parti-pris des lieux : recension

Connaisseur de la poésie moderne et contemporaine, Michel Collot a beaucoup écrit à propos du paysage*. Le parti pris des lieux rassemble pour l’essentiel des poèmes en prose à propos de paysages ’’naturels »’’, puis de paysages urbains ; suivent une série de rêves et des poèmes écrits après une résidence à Charleville. Les dernières séquences constituent une ouverture, réflexions sur l’architecture grecque et sur des peintures de paysages. Ajoutons que, d’un bout à l’autre, l’écriture des paysages est souvent moyen de définir ce qu’est pour lui la poésie.

Les paysages, vus directement ou réinventés grâce aux tableaux, sont des espaces explorés de diverses manières et liés au temps, ‘’lieu mémoire’’. Deux courts avant textes annoncent ces caractéristiques, j’en extrais la première phrase : « La parole poétique est celle qui se porte vers l’autre rive, comme un pont » et « Remonter le cours du sang, se tourner vers les zones les plus intimes pour agrandir le domaine public ». Ce qu’apprennent les proses données autobiographiques, c’est l’absence pour Michel Collot d’ancrage dans un paysage pendant l’enfance, contrairement à celui qui, né dans un village de Bourgogne ou des Landes, apprécie d’en dire les charmes ; il a vécu dans cette absence de lieu qu’est toute banlieue, loin de la Champagne paternelle et du Vaucluse maternel : « n’étant nulle part », il devint capable d’une « adhésion fugitive » à un lieu jusqu’alors inconnu, chaque fois que « le temps d’un instant, se nouait un certain accord entre moi et le monde, entre le ciel et la terre, entre la nature et les hommes. » C’est ensuite par l’écriture qu’il invente ses propres paysages.

L’inconnu ne devrait jamais être inquiétant, il apparaît plutôt comme une chance puisqu’il oblige chaque fois à « faire l’épreuve de [notre] relation intime avec le monde » et, ce faisant, à reconnaître notre « appartenance au monde ». L’écriture du paysage, à partir de ces prémices, abandonne l’idée commune du lyrisme comme expression du moi : il est ici « expression du sujet hors de soi qui explore son propre inconnu à travers l’étrangeté du monde et des mots ». Ce sont des fragments de cette exploration qui sont proposés, les paysages les moins aimables pouvant être appréciés. Ainsi, on sait que « la mondialisation habille le globe de teintes uniformes », cependant rien n’empêche de voir la ville autrement que grise et de la réinventer à partir des matériaux disponibles devant soi. Un exemple : Michel Collot, assis un soir d’hiver dans un abribus, voit sur l’immeuble en face de lui la mention d’une pension de famille et il commence à « imaginer la vie des pensionnaires », puis il découvre dans les vitres d’une fenêtre ouverte « un paysage inaperçu », enfin une jeune fille à sa fenêtre le fait rêver — jusqu’au moment où l’autobus arrive. Ce poème récit illustre la manière dont peuvent se révéler autres les choses du monde.

Il faut évidemment prêter une attention particulière à ce qui nous entoure pour comprendre, non qu’il y a des choses cachées dans le quotidien mais plutôt qu’à tout moment peut naître une émotion, que l’imagination s’empare aisément d’un détail. Alors, le lieu et le temps se transforment, parfois de manière inattendue : ainsi, « au bord du précipice (…) on plonge dans les entrailles de la terre » et, entre les murettes, on s’égare dans un « dédale de couloirs » vers quelle issue ? « le vide », et l’on se dit, en l’espérant et en le craignant : « Le Minotaure nous y attend » — avant à nouveau de marcher sur un sentier plus avenant. Un autre ’’lieu’’ privilégié — espace et temps s’y confondent — est le sommeil, grâce auquel le narrateur « plonge dans la nuit des temps, descend au fond de la grotte obscure des sensations. » La paroi où la cordée progresse est aussi mouvement vers l’inconnu et la plus petite erreur peut conduire à la chute, alors « une main se tend, une voix répond », « L’échange est renoué », la chute écartée. Il est donc des lieux dangereux qui, par leur nature même, peuvent conduire à la disparition. Dans les poèmes de Michel Collot, le vide est toujours proche : celui des cauchemars n’est dissipé que par le jour, qui aide à « échapper à l’abîme du sommeil et à la masse obscure des rêves. » Le vide est également présent dans la vie de chaque jour, ainsi la jeune femme qui a fait rêver le narrateur « s’appuy[ait] sur le garde-corps », et lui-même prend garde à vérifier, lorsqu’il se trouve à un étage élevé, qu’un appui à une fenêtre le préservera de la chute ; dans un rêve, il voit une « rambarde très basse » et, rapporte-t-il, « je crains de tomber ».

Il faut sans cesse ouvrir les yeux pour voir ce qui échappe au premier regard pour lequel tout est indistinct, et comprendre progressivement que toujours un « rayon (…) perce à jour toutes choses (…) : les voici de nouveau visibles, et rendues à leur part d’invisible. » Ainsi la poésie : beaucoup « de mots éculés, sans cesse remâchés pour retrouver enfin par la grâce d’une image la saveur de la langue. » Cette exploration des lieux est sans cesse révélation, des « ramifications secrètes » de la paroi rocheuse au surgissement de la rivière un temps partie dans « l’épaisseur obscure » de la terre. Ainsi de la poésie : « la ligne devient sens, le sens prend la tangente — tangent à l’infini ».

Michel Collot, Le parti-pris des lieux, La Lettre volée, 2018, 128 p., 19 €.Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 28 décembre 2018.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel collot, le parti-pris des lieux, exploration, inconnu | ![]() Facebook |

Facebook |

30/01/2019

Hilda Doolittle, Pour l'amour de Freud

22 mars 1933

Je me sens vieille. Quand j’ai parlé au Professeur [Freud] d’un de mes admirateurs, beaucoup plus jeune que moi, qui avait flirté avec moi et m’avait doucement « courtisée », le Professeur a dit : « Était seulement il y a deux ans ? », comme si à mon âge (quarante-six ans) j’avais dépassé depuis longtemps cette sorte de badinage. Mais je me rappelais le roman Vagadu [de Pierre Jean Jouve] que le docteur Sachs nous avait donné à lire. Si je me souviens bien, la femme dans ce livre commençait son annalyse à quarante-six ans… et à cet âge elle était profondément engagée dans différentes expériences ou expérimentations amoureuses. Mais c’était un roman français. À Vienne, aussi, tout se développe différemment. Le Professeur parut surpris quand je lui dis que mon premier grave conflit amoureux sérieux, ma première rencontre, eut lieu avec Ezra [Pound] quand j’avais dix-neuf ans. Il a dit alors : « Dix-neuf ans, si tard que cela ? ». C’est peut-être quelque maniérisme technique, ou façon de parler.

Hilda Doolittle, Pour l’amour de Freud, traduction Nicole Casanova, des femmes, 2010, p. 234.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hilda doolittle, pour l’amour de freud, jornal, freud, analyse | ![]() Facebook |

Facebook |

28/01/2019

Alexandre Mare, Écorces

les monts de Sancy, les scories

la ligne d’eau du cratère

le paysage suspendu, nous haletons

flotte volcan

il fait froid

c’est l'été partout

ailleurs. Il y a tellement de

mouches, nous avons dû en avaler

quelques-unes ont déposé leurs larves

dans les entrailles

à l’automne, la bouche ouverte

c’est l’irruption

elles me rappellent à ton souvenir

au volcan éteint, au cratère

dans lequel se reflète

ce même gris que le ciel

Alexandre Mare, "Écorces", dans L’étrangère, n° 47-48, p. 92.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre mare, "Écorces", dans l’étrangère, écorces, mouche, cratère | ![]() Facebook |

Facebook |

Jacques Josse, Au célibataire retour des champs

la mère, soixante ans,

lit froid, vie rêche,

lance, remorque, pleine,

son tracteur dans les ornières.

Fonce vers les silos.

Écrase herbes folles,

fougères, digitales.

Demande au cheval mort

qui tire depuis toujours dans sa mémoire

la même charrue aux socs usés

de continuer à lui labourer le crâne

pour y semer ces idées noires

que les corbeaux déterreront dès l’aube.

(03.01.2014)

Jacques Josse, Au célibataire retour des champs,

Le phare du cousseix, 2015, p. 7.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques josse, au célibataire retour des champs, travaux des champs, labour | ![]() Facebook |

Facebook |

27/01/2019

René Daumal, Le Contre-ciel

Il suffit d’un mot

Nomme si tu peux ton ombre, ta peur

et assure-lui le tour de sa tête,

le tour de ton monde et si tu peux

prononce-le, le mot des catastrophes,

si tu oses rompre ce silence

tissé de rires muets, — et si tu oses

sans complices casser la boule,

déchirer la trame,

tout seul, tout seul, et plante là tes yeux

et viens aveugle vers la nuit,

viens vers ta mort qui ne te voit pas,

seul si tu oses rompre la nuit

parée de prunelles mortes,

sans complice si tu oses

seul venir nu vers la mère des morts

dans le cœur de son cœur ta prunelle repose

écoute-la t’appeler : mon enfant,

écoute-la t’appeler par ton nom.

René Daumal, Le Contre-ciel, Poésie / Gallimard, 1070, p. 61.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené daumal, le contre-ciel, mot, peur, enfant | ![]() Facebook |

Facebook |