10/02/2019

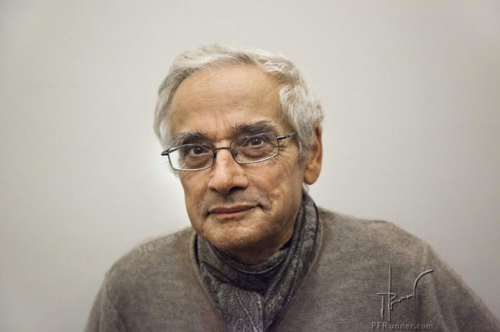

Edmond Jabès, Le retour au livre

Il me faut rapporter, puisqu’elle m’obsède toujours, l'histoire étrange de cette octogénaire sur son lit d’agonie qui, un moment avant de s’éteindre, s’exprima dans la langue de son enfance qu’elle avait, depuis son plus jeune âge, oubliée. Ce comportement d’un être dans les brumes de l’inconscience m’a paru — et me paraît encore — illustrer le comportement du poète qui, dans ses œuvres, parle comme il ne parle jamais.

Edmond Jabès, Le retour au livre, Gallimard, 1965, p. 23.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, le retour au livre, agonie, langue, enfance, poète | ![]() Facebook |

Facebook |

09/10/2018

Laurent Cennamo, L'herbe rase, l'herbe haute

À midi le poème

À midi le poème porte un mouchoir

sur la tête. Tu lisais sur le balcon. L’enfant

blond en été, la fleur de coquelicot qui dépasse

du muret de pierres sèches. Les grands chênes

poussiéreux à l’horizon, le Petit Salève

lavandière penchée au-dessus de son invisible

baquet d’où jaillit un nuage de papillons.

Tu lisais, toi aussi à l’envers. Écrire

Beaucoup plus tard serait comme traverser

Le miroir, écrire dans l’air, comme Tolstoï

Dans la petite gare, Kafka

sur la photographie fraiche contre le mur,

fourrure, épais manchon. Ton front brûlant,

comme le cygne plonge sa tête et son

long cou dans les eaux du lac,

éblouissantes. Tu es un enfant encore pour peu

de temps, bientôt le poème prend fin (il est

midi) le ciel bascule et le Petit Salève

comme une bille dans son château de bois

Laurent Cennamo, L’herbe rase, l’herbe haute,

Bruno Doucey, 2018, p. 47.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent cennamo, l’herbe rase, l’herbe haute, lecture, enfance, miroir, kafka, tolstoï | ![]() Facebook |

Facebook |

19/05/2018

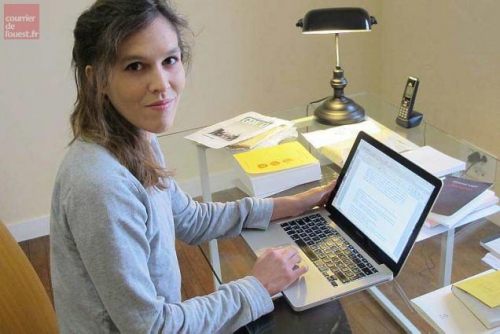

Agnès Rouzier, Le fait même d'écrire

Lettre à Magda von Hattinberg

L’enfance — qu’était-ce donc ? Qu’est-ce que c’étaitl’enfance ? Peut-on poser à son propos d’autres questions que celle-là, perplexe, — qu’était-ce — cette façon de brûler, de s’étonner, de ne jamais pouvoir faire autrement, de sentir la douce, la profonde montée des larmes ? Qu’était-ce ?

… Cette enfance qui n’avait aucun refuge en dehors de nous….

… Quand nous la vivions nous ne la connaissions pas, nous la consommions sans savoir son nom, et de ce fait même nous l’avions toute entière, inépuisable ; plus tard les choses prennent des noms qu’elle ne doivent pas dépasser et laissent, par prudence, à moitié vides.

… Autrefois encore mineurs, nous vivions tout, je crois que nous vivions totalement la terreur, la pire terreur, sans savoir que c’en était, et totalementla joie, sans deviner qu’il y en eût une, trop riche pour nos cœurs (elle nous faisait trembler, mais nous la prenions telle quelle) — et peut-être l’amourtout entier(Penser que je l’ai suune fois — quand l’ai-je désappris ?)

… et maintenant avec nos visages encombrés d’extériorité nous demandons qu’était-ce ?

Agnès Rouzier, Le fait même d’écrire, Change / Seghers, 1985, p. 249.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : agnès rouzier, le fait même d’écrire, enfance, terreur, joie | ![]() Facebook |

Facebook |

16/10/2017

Cesare Pavese, Le Métier de vivre

(1944-1945)

La richesse de la vie est faite de souvenirs oubliés.

Il y a des gens pour qui la politique n’est pas universalité, mais seulement légitime défense.

Il n’est pas beau d’être enfant ; il est beau étant vieux de penser à quand on était enfant.

Comme elle est grande cette idée que vraiment rien ne nous est dû. Quelqu’un nous a-t-il jamais promis quelque chose ? Et alors pourquoi attendons-nous ?

Il est beau d’écrire pare que cela réunit deux joies : parler tout seul et parler à une foule.

Cesare Pavese, La Métier de vivre, traduction Michel Arnaud, Gallimard, 1958, p. 227, 228, 249, 250-251, 259.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, le métier de vivre, enfance, politique, souvenir, écrire, joie | ![]() Facebook |

Facebook |

23/09/2017

Apollinaire, Enfance (Poèmes retrouvés)

Enfance

Au jardin des cyprès je filais en rêvant

Suivant longtemps des yeux les flocons que le vent

Prenait à ma quenouille, ou bien par les allées

Jusqu’au bassin mourant que pleurent les saulaies

Je marchais à pas lents, m’arrêtant aux jasmins,

Me grisant au parfum des lys, tendant les mains

Vars les iris fées, gardés par les grenouilles.

Et pour moi les cyprès n’étaient que des quenouilles,

Et on jardin, un monde où je vivais exprès

Pour y filer un jour les éternels cyprès.

Apollinaire, Poèmes retrouvés, dans Œuvres poériques,

Pléiade / Gallimard, 1961, p. 651.

Publié dans Apollinaire Guillaume | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : apollinaire, enfance, poèmes retrouvés, cyprès, quenouille, jardin, fleur | ![]() Facebook |

Facebook |

20/09/2017

William Faulkner, Les Larrons

C’était samedi matin, vers 10 heures. Ton arrière grand-père et moi, nous étions dans le bureau de l’écurie de louage. Père assis à son bureau en train de compter l’argent et de vérifier avec la liste des factures de livraison les sommes que je venais de collecter dans le sac de toile en faisant le tour de la Place ; et moi assis sur la chaise contre le mur, attendant midi, l’heure où je toucherais les dix cents de mon salaire du samedi (de la semaine) et où on rentrerait à la maison et où je serais enfin libre de rattraper (on était en mai) la partie de base-ball qui se jouait sans moi depuis le petit déjeuner : l’idée (pas la mienne, celle de ton arrière grand-père) étant que même à onze ans un homme devait depuis un an déjà assumer le coût et les responsabilités de sa place au soleil, de l’espace qu’il occupait dans l’économie de ce monde (du moins celle de Jefferson, Mississippi). Tous les samedis matins je partais avec Père immédiatement après le petit déjeuner, tandis que tous les autres garçons de notre rue se contentaient de s’occuper de balles, de battes et de gants — pour ne rien dire de mes trois frères qui, étant plus jeunes et par conséquent plus petits que moi, avaient plus de chance, à supposer que tels étaient bien la logique et les présupposés de Père : puisque tout adulte digne de ce nom pouvait prendre en main ou assumer la responsabilité économique de quatre enfants, n’importe lequel de ces enfants, à plus forte raison l’aîné, suffirait pour prendre en charge les déplacements nécessaires à cette économie (…)

William Faulkner, Les Larrons, Pléiade / Gallimard, 2016, p. 785-786.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william faulkner, les larrons, responsabilité, jeu, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

11/08/2017

Emond Jabès, Le Soupçon Le Désert

Le livre de la prime enfance serait-il l’avant-livre dont nous mourrons ? Serait-il le livre de la mort que nous feuilletons tout au long de nos livres sans savoir jamais avec certitude s’il nous accompagne et s’il est « le livre qui est dans le livre » ?

Ainsi, être nommé serait accepter, de la mort, un destin de vivant : serait pour qui reçoit un nom, s’élever des ténèbres vers le jour ; un jour, lui aussi, dans le jour, plus ancien que celui de notre naissance et dont nous saurons, par le biais fébrile d’une signature, marquer l’avènement. Rien ne se fait, cependant, qui n’ait été préparé dès longtemps avec minutie et comme en dehors de nous, ce qui laisserait supposer que ce « dehors » serait, peut-être, le tréfonds, car le corps écrit, comme le livre, est sans limites et, de surcroît, nous amènerait à penser que c’est bien l’écriture qui fait éclater les limites, qu’il n’y aurait point d’illimité vécu hors de l’écriture laquelle, ayant pouvoir incontesté de délimiter, simultanément assigne à ce qu’elle limite de nouvelles bornes, elles-mêmes, aussitôt, dépassées.

Edmond Jabès, Le Soupçon Le Désert, Gallimard, 1978, p. 93.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jabès Edmond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, le soupçon le désert, livre, enfance, mort, ténèbres, limite | ![]() Facebook |

Facebook |

26/06/2017

Camille Loivier, éparpillements

Cahier 1

[…]

je suis le minotaure à qui on sacrifie l’enfance

au coin il y a un corps que je vais piétiner

avec le lierre en boule et la glycine

la maison disparaît et s’alourdit

des sortes d’ailes poussent pour s’éloigner de soi

s’enfonce dans ce qui se déforme

des parties s’imbriquent dans les autres

des morceaux s’enjambent puis se fondent

une cicatrice apparaît

au coin se perd

une encoche rappelle

— une prairie et trois buses en cercle dans le ciel planent —

Camille Loivier, éparpillements, isabelle sauvage, 2017, p. 43.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, éparpillements, minotaure, enfance, maison, prairie | ![]() Facebook |

Facebook |

29/05/2017

Antonio Rodriguez, Après l'union

ee rêve revient par la marche, pas à pas parmi les ronces mêlées se décompose la suite empêtrée, la tuyauterie sylvestre enfouit une trachée ouverte, parle, la terre livre un chemin de mains brunes, parle, le rythme des pieds qui fondent au sol et déambulent sur une foule, « le siècle », j’ai écrit cela dans un carnet, était-ce en piétinant un corps, une branche, me reviennent les tombes proches de la chapelle, enfants nous nous dissimulions pour ne pas être attrapés, cache-cache se finissant derrière des stèles, et toujours montait ce trouble de les piétiner, je titube à présent, subitement irrité par ces barbelés, des ronces accrochées aux mollets, pointes retirées délicatement, réitérées une à une, c’étaient des ombres

Antonio Rodriguez, Après l’union, Tarabuste, 2017, p. 78.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio rodriguez, après l’union, rêve, forêt, enfance, cimetière, barbelés | ![]() Facebook |

Facebook |

03/04/2017

Léon-Paul Fargue, Espaces

Les souvenirs, (…) les souvenirs de l’enfance houlaient, se bousculaient pour me regarder, se posaient net et sans bruit comme des insectes, ou passaient par mes yeux, tout faits, d’un seul coup de balancier sur les placards, ou lentement comme une décalcomanie, parfois pathétiques et tachés sourdement, comme l’empreinte sacrée dans le mouchoir, avec des battements de trapèze de ciels mouvants où s’infiltraient délicieusement en moi comme une liqueur qui porte aux larmes. Je voyais le visage de mon père et de ma mère, la bonne figure de la mère Jeanne, des chambres et des chemins de fer, des maisons coupées comme des cartes, la marmite à Papin, des revenants de fiacres et de lumières le long de l’eau, des feux de bois couvés de veillées, des maladies et des chaussons aux pommes. Là-dedans miroitait la maison Deyrolle, rue de la monnaie, berceau d eleur famille, avec une pleine vitrine de Morphe Élénor, son artillerie de microscopes et l’odeur de mort préparée.

Léon-Paul Fargue, Espaces, Gallimard, 1929, p. 146-147.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : léon-paul fargue, espaces, souvenirs, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

05/01/2017

Marcel Bénabou, Un poème à votre façon

Un poème à votre façon

Tout est rêve et la vie et l’amour et la mort

On entre en souriant dans le berceau de l’ombre

Quel cadavre la nuit ne reprend son essor

Pour retrouver l’enfant survivant aux décombres

Je débarque parfois dans ma ville déserte

Le feu du ciel alors s’est éteint brusquement

Encore enveloppé des ruses du printemps

Au-dessus de la craie qui poudre les fleurs vertes

Les rues muettes me regardent sans me voir

La vie s’est réfugiée au profond des miroirs.

Marcel Bénabou, dans La Bibliothèque Oulipienne,

Slatkine, 1981, p. 55.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marcel bénabou, un poème à votre façon, rêve, ombre, nuit, enfance, printemps, miroir | ![]() Facebook |

Facebook |

11/12/2016

Pierre Bergounioux, Métamorphoses

[…] Combien de fois, tombant inopinément, des années plus tard, sur des hommes bâtis en athlètes, des femmes faites qui se donnent pour avoir été de mes élèves, n’ai-je pas éprouvé une tristesse insidieuse, un sentiment de perte irréparable. Le garçonnet brillant, la fillette vive, résolue, étincelante à qui tout semblait permis, disparus, le feu éteint, la promesse oubliée. Comme si nous procédions, nous aussi, par métamorphoses complètes, séparés de ce qui palpitait, tremblait d’être, insoucieux d’y revenir en pensée. Comme si l’esprit, à l’instar du corps, son compère, avait dépouillé l’éclat natif, la puissance originelle qui l’animaient.

Il y a l’inverse, aussi, la même tristesse, si l’on veut, mais résultant de la constatation opposée. On croise des femmes, des hommes qu’on n’a pas connus avant et dont il se vérifie, très vite, que ce sont des enfants. Comme ces derniers, ils l’ignorent, et ce qu’il faut bien envisager un jour, dût-il en cuire et d’autant plus, sans doute, qu’il en cuit. Ils laissent le monde extérieur empiéter sur eux-mêmes, persévèrent dans l’inachèvement, le confus, l’odieux qui qualifient aussi l’enfance. Et pour le coup, c’est aux insectes à métamorphoses incomplètes, qui croissent en volume sans changer de forme, que je songe.

Pierre Bergounioux, Métamorphoses, dans Penser/Rêver, « L’enfant dans l’homme », printemps 2002, p. 24-25.

© Photo Chantal Tanet

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre bergounioux, métamorphoses, élève, adulte, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

24/08/2016

Marie de Quatrebarbes, La vie moins une minute

Café de la paix. Ici, tout va bien

le goût de rien, l’épée rentrée dans le thorax

j’ai la lèpre. Mais si, je vous jure : j’ai la lèpre

au point du jour, à point fermé le dimanche

je dors sous l’étendard, fait chaud là-dessous

Mon sommeil me murmure

« les mots sont importants »

on en discute avec les morts

jusqu’ici, tout va bien

Qu’es-ce que vous prendrez Mademoiselle ?

la nature est docile

cette façon délicate d’être soi-même

attentive aux gestes du détail

Je vis en rythmes économes

compte et recompte les boutons tombés du peignoir

j’ai été cette petite fille solitaire

la garder encore un peu près de moi

être pour elle la porte ouverte du château

enfermer ma jeunesse dans son cœur

une fois si vieille, peut-être

les retrouvailles rebattues

elles commencent ici pour nous

Marie de Quatrebarbes, La vie moins une minute,

Lanskine, 2014, p. 64.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, la vie moins une minute, tout va bien, enfance, nostalgie | ![]() Facebook |

Facebook |

05/08/2016

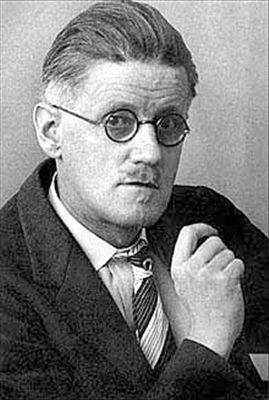

James Joyce, Finnegans Wake

(…)

Entends, Ô monde du dehors ! Notre petit bavardage ! Soyez attentifs citoyens des villes et des bois ! Et vous les arbres, donnez votre écot !

Mais qui vient par ici avec ce feu au bout d’une perche ? Celui qui rallume notre maigre torche, la lune. Apporte les ramours d’olive sur la boue des maisons et la paix aux tentes de Cèdre. Néomène ! Le banquet du tabernacle s’approche. Shop-shup. Inisfail ! Tinkle Bell, Temple Bell ; ding ding disent les cloches du Temple. Sur un ton de synéglogue. Pour tous ceux d’esprit vif. Et la vieille sorcière qu’on damanomme Couvrefeu siffle de son allée. Et hâtez-vous, c’est l’heure pour les enfants de rentrer à la maison. Petits, petits enfants, rentrez chez vous dans vos chambres. Rentrez chez vous vivement, oui petits petits, allez, quand le loup-garou est dehors. Ah, éloignons-nous, réjouissons-nous, restons chez nous où la bûche dans son foyer brûle lentement !

(…)

James Joyce, Finnegans Wake, traduit de l’anglais par Philippe Lavergne, Gallimard, 1982, p. 262-263.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joyce James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james joyce, finnegans wake, philippe laverne, enfance, sorcière | ![]() Facebook |

Facebook |

25/06/2016

Pierre Pachet, Autobiographie de mon père

En hommage à Pierre Pachet, 1937-21 juin 2016

Dans l’enfance, je m’ennuyais beaucoup. Je vois avant tout l’enfance livrée à de longs déserts d’ennui, impossibles à traverser, pendant lesquels le corps est torturé, livré au temps, à l’incompréhensible attente. Seule ma mère avait la sympathie et la finesse nécessaires pour me comprendre et m’aider : elle acceptait de bonne grâce de jouer avec moi à la bataille, aux dominos, à la belote à deux, lorsque je n’avais pas d’amis sous la main. Mon père, lui, n’émergeait de son travail que pour rechercher le repos, en « s’allongeant » ou en allant se promener. Mais l’ennui, chez moi, ne voulait pas des promenades.

Pourtant une fois — une fois qui a dû se produire de nombreuses fois que ma mémoire condense parce que d’abord mon expérience l’a ressentie comme une seule fois, une fois venant après beaucoup d’autres mais enfin saisie comme telle — une fois, prenant en pitié mon corps et mon âme torturés, mon père me dit : « Tu t’ennuies ? Tu n’as qu’à avoir une vie intérieure ! Alors tu ne t’ennuieras jamais. »

Pierre Pachet, Autobiographie de mon père, Belin, 1996, p. 5.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre pachet, autobiographie d mon père, enfance, ennui, vie intérieure | ![]() Facebook |

Facebook |