26/02/2022

James Sacré, Figures de solitudes

Les vaches qu’on allait garder

Les animaux qui sont dans les poèmes

Si un peu

C’est pas comme au zoo,

Comme au cirque, ou pareil

Qu’à la ferme où je les ai connus

On fait semblant de les aimer

On les aime, on les enferme.

Tout ce qu’ils m’ont donné :

Rêveries, mots, savoir et désir.

Le fond sale et somptueux du cœur

Et d’autres organes,

Bougent ton poème, tes pensées mal pensées

Animaux parlés mal vivants

Dans l’écriture qui les enferme

Quelle amitié leur est donnée ?

James Sacré, Figures de solitudes, Tarabuste,

2022, p. 52.

Photo T. H.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, figures de solitudes, animaux, vache, désir, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

12/02/2022

Paul de Roux, Entrevoir

L’enfance

La nuit dans les grands arbres on entendait le vent

ou pour ainsi dire rien, et c’était pire :

comme un bruit de pas trop près des murs

puis escaladant la façade — est-ce possible ?

Les volets sont fermés

la lourde porte verrouillée

mais la peur tombe en piqué sur le cœur

qui bat soudain plus fort que tout.

Paul de Roux, Entrevoir, Poésie / Gallimard, 2014, p. 143.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul de roux, entrevoir, enfance, peur | ![]() Facebook |

Facebook |

28/09/2021

Étienne Faure, Légèrement frôlée

Le cœur serré sans préavis

entre les murs du bâtiment gris public

d’où les cris fusent, on croirait une enfance

à cause des barreaux qui restreignent

la vue du ciel

les origines restituées

comme on s’en trouve à même les livres

enracinés dans la mémoire

avec l’ennui et les récitations

— craie, encrier, cire d’abeille —

la cour d’école au gravier jaune où crisse

une espèce de véracité française,

racines, à force d’être lues, plausibles

et crues finalement, oui, avec effet rétroactif

tant le désir de croître est commun aux souvenirs

d’une enfance implantée au hasard des sols,

l’autre en papier relue, comme apprise.

Papier relu

Étienne Faure, Légèrement frôlée, Champ Vallon, 2007, p. 88.

Photo Chantal Tanet

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, légèrement frôlée, école, enfance, souvenir | ![]() Facebook |

Facebook |

16/07/2021

James Sacré, Broussaille de bleus

Fontaine de mémoire

Une fontaine fait son bruit de fontaine

Donne son eau claire

Au silence des buissons, on ne sait plus

Si le jour est grand bleu ou larges avancées de nuées

Tout s’efface ou brille un peu

Parmi des débris de mémoire.

Des pays traversés s’emmêlent

En quelques mots familiers qui furent

Ceux donnés par une enfance oubliée.

Quels paysages reviendraient dans le courant d’une écriture ?

Un poème fait son bruit de poème, son bruit de poème.

James Sacré, Broussaille de bleus, dessins de Jacques Barral, Le Réalgar, 2021, p. 43.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, broussaille de bleus, fontaine de mémoire, enfance, écriture | ![]() Facebook |

Facebook |

11/05/2021

James Sacré, Des animaux plus ou moins familiers

La fleur de la morelle

La fleur de la morelle (douce amère ou noire)

Donne des baies aux buissons ; l’automne est poison

Nourri de mauvais rouge au fond de la mémoire.

Mais plaisir ! (trop naïf) ah ! j’entends la saison

Qui revient, ses fruits mous, pourriture mais gloire

Et bonheur ! (rouilles, soleil) au bord des buissons.

Alors la saison flambe au faîte des grands ormes ;

Fourche, paille jetée : c’est le goret qu’on tue.

Il brûle dans l’automne et l’enfance perdus.

Je m’en souviens du goût des nèfles et des cormes.

Il brûle dans l’automne et l’enfance est perdue (l’enfance éperdue).

James Sacré, Des animaux plus ou moins familiers, André Dimanche, 1993, p. 15.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, des animaux plus ou moins familiers, morelle, automne, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

03/04/2021

Nathalie Sarraute, Enfance

J'ai l'embarras du choix, il y a des livres partout, dans toutes les pièces, sur les meubles et même par terre, apportés par maman et Kolia ou bien arrivés par la poste... des petits, des moyens et des gros...

J'inspecte les nouveaux venus, je jauge l'effort que chacun va exiger, le temps qu'il va me prendre... J'en choisis un et je m'installe avec lui sur mes genoux, je serra dans ma main le large coupe-papier en corne grisâtre et je commence... D'abord le coupe-papier, tenu horizontalement, sépare le haut des quatre pages attachées l'une à l'autre deux par deux, puis il s'abaisse, se redresse et se glisse entre les deux pages qui ne sont plus réunies que sur le côté... Viennent ensuite les pages "faciles" : leur côté est ouvert, elles ne doivent être séparées que par le haut, puis quatre "difficiles", et ainsi de suite, toujours de plus en plus vite, ma main se fatigue, ma tête s'alourdit, bourdonne, j'ai comme un léger tournis... « Arrête-toi maintenant, mon chéri, ça suffit, tu ne trouves vraiment rien faire de plus intéressant ? Je le découperai moi-même en lisant, ça ne me gêne pas, je le fais machinalement...»

Nathalie Sarraute, Enfance, Gallimard, 1983, p. 79.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nathalie sarraute, enfance, livre | ![]() Facebook |

Facebook |

14/12/2020

Edmond Jabès, La Clef de voûte

Nous sommes invisibles

Quant tu es loin

il y a plus d’ombre

dans la nuit

il y a

plus de silence

Les étoiles complotent

dans leurs cellules

cherchent à fuir

mais ne peuvent

Leur feu blesse

il ne tue pas

Vers lui quelquefois

la chouette lève la tête

puis ulule

Une étoile est à moi

plus qu’au sommeil

et plus qu’au ciel

distant absent

prisonnière hagarde

héroïne exilée

Quand tu es loin

il y a plus de cendres

dans le feu

plus de fumée

Le vent disperse

tous les foyers

Les murs s’accordent

avec la neige

Il était un temps

où je ne t’imaginais pas

où hanté par ton visage

je te suivais dans les rues

Tu passais étonnée à peine

J’étais ton ombre dans le soleil

J’ignorais le parc silencieux

où tu m’as rejoint

Seuls nous deux

rivés à nos rêves

au large de nos paroles abandonnées

Je dors dans un monde

où le sommeil est rare

un monde qui m’effraie

pareil à l’ogre de mon enfance

[...]

Edmond Jabès, La Clef de voûte,

GLM, 1950, p. 25-26.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jabès Edmond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, la clef de voûte, invisible, ogre, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

10/01/2020

Bernard Vargaftig, Dans les soulèvements

L’effroi se sauve

Un mouvement incliné dont l’envol se dénoue

Pourtant rien n’est trop loin l’insatiable

Acceptation respirait

La rapidité et l’absence de ressemblance

Qu’avec l’abîme

L’enfance fait chanceler

Dans l’étonnement sous le désir

Aucun nuage

Et c’est brusquement comme à travers moi tu m’emmènes

Où ton saisissement s’assombrit

Le temps redevient langage

Bernard Vargaftig, Dans les soulèvements, André Dimanche, 1996, p. 29.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard vargaftig, dans les soulèvements, effroi, enfance, désir | ![]() Facebook |

Facebook |

Bernard Vargaftig, Dans les soulèvements

L’effroi se sauve

Un mouvement incliné dont l’envol se dénoue

Pourtant rien n’est trop loin l’insatiable

Acceptation respirait

La rapidité et l’absence de ressemblance

Qu’avec l’abîme

L’enfance fait chanceler

Dans l’étonnement sous le désir

Aucun nuage

Et c’est brusquement comme à travers moi tu m’emmènes

Où ton saisissement s’assombrit

Le temps redevient langage

Bernard Vargaftig, Dans les soulèvements, André Dimanche, 1996, p. 29.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard vargaftig, dans les soulèvements, effroi, enfance, désir | ![]() Facebook |

Facebook |

26/10/2019

James Sacré, Paysage au fusil (cœur) une fontaine

Oiseaux qui sont au loin dans la plaine

Courlis qui sont passés loin quel

cri jeté brille encore à l’extrémité

(peut-être) d’une plaine oh si petite

ou d’une enfance oiseaux poursuivis

précaution fusil pour rien après

des guérets traversés des prairies rases

un autre cri jeté plus loin quel

poème brille (bonheur peut-être oiseaux

solitaires et vrais) que je chasse avec

un autre poème.

Oiseau ventolier les branches

mesurent son effort son aile

sait décliner croître pour

quel point haut dans l’air nul

secret ni leçon à montrer

le vent large l’emporte

un peu plus loin je regarde

à travers un poème un arbre comme

nul moment ni désir mais dans le vent

[...]

James Sacré, Paysage au fusil (cœur) une fontaine,

La Cécilia, 1991, p. 15.

© Photo Tristan Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, paysage au fusil (cœur) une fontaine, oiseau, enfance, chasse, poème | ![]() Facebook |

Facebook |

28/09/2019

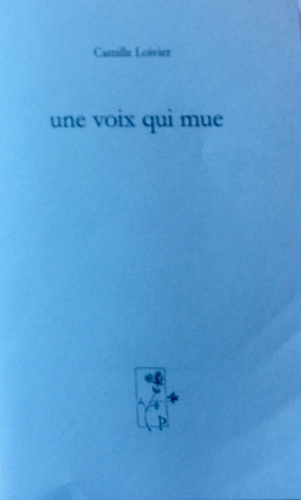

Camille Loivier, Une voix qui mue : recension

Une voix qui mue est le premier d’une nouvelle série de plaquettes et de livres des éditions Potentille : une couverture différente avec un rabat dans lequel les pages sont insérées et avec une nouvelle vignette. Camille Loivier a déjà publié aux mêmes éditions Joubarbe (2015) ; elle enseigne la littérature de langue chinoise et la traduit — récemment un livre de Hong-Ya Yan, écrivain et réalisateur taïwanais (Le passe muraille, 2018). Son long poème est consacré à la difficulté d’être dans une langue, c’est-à-dire de construire sa relation au monde — peut-être à être soi avec les autres.

Le poème s’ouvre comme un aparté, avec des vers entre parenthèses qui portent sur le désir d’un lieu, de sa nécessité pour vivre ; le rejoindre, c’est retrouver « derrière (…) la rupture / ce qui lie ». Qu’est-ce que le lieu peut apporter ? ce qui est essentiel pour l’identité de la narratrice, la « trace de soi », au point que l’on puisse y vivre sans craindre sa nudité. Ce lieu est nommé plus loin, il s’agit de Taipei, capitale de Taïwan, et il est désigné par « bercail », où, explicitement (sens de "bercail"), elle dit être « comme dans [s]a ville natale » — « c’est donc [s]a ville natale » —, et, fortement, « née une seconde fois », et « j’y suis née ». Vivre à Taipei, c’est connaître la plénitude, toutes fissures de la vie éloignées, et cette certitude d’un accomplissement est restitué dans quelques vers où la seconde naissance dans la ville s’apparente à la fois à la présence du corps dans le ventre maternel et à sa sortie dans le monde. L’ensemble de vers débute par « naître ; » et est immédiatement suivi par « retourner à la chaleur moite et poisseuse » et, plus avant, « on est à l’intérieur d’une serre chaude », puis

soudain on est libre, amphibie

on respire dans l’eau, on est là

dans le monde partie rattachée

au reste

on n’est plus séparée

Cet attachement à la ville chinoise ne peut être dissocié de la langue de Taipei, de Taïwan. Camille Loivier précise que la langue maternelle, celle de Nankin, qui « remonte » et diffère de la langue commune, a été perçue comme une sorte de « patois » et que le changement de langue, à Taipei, a été senti comme une mue de la voix. La langue chinoise, lors de son apprentissage, a été éprouvée comme « une langue / qui ne se parle pas », donc qui ne nécessitait pas d’interlocuteur. Langue pour soi, qu’il n’est pas indispensable de parler, sinon « à soi-même à voix basse ». S’il y a « silence des mots » pour qui la pratique, la langue, alors, conduit à une « complète solitude », ce qui ne semblait pas gêner la narratrice. Le bouleversement semble être survenu quand la langue chinoise a été parlée autrement, ce qui a permis la mue, la transformation ; alors, la langue peut être parlée, et non plus dans la solitude, et est « entendue (…) / telle qu’elle devait me délivrer » : il n’y a plus simplement des signes écrits mais la possibilité d’un tu, d’échanges. Le sentiment d’avoir découvert sa voix (et, évidemment, une voie) est tel que, chaque année, revenir à Taïwan, est à la fois « naître et mourir », perte d’une langue et (re)naissance d’une autre. Sans qu’il y ait croisement de l’une et l’autre, d’où peut-être toujours un manque.

Une voix qui mue, seul texte de Camille Loivier, sauf erreur, qui présente des éléments biographiques, évoque l’enfance où l’« on vit au ralenti » et où se décide pour longtemps une relation à la langue, aux langues, relation au fondement ensuite de ce qu’est le je-tu : rupture du silence, apprentissage du monde. Dans La rivière aux amoures, Camille Loivier écrit, « A-t-on vraiment envie de devenir adulte ? », elle répond sans ambiguïté dans Une voix qui mue, oui, en sachant qu’il faut parfois accepter de perdre ce qu’on pensait être indispensable pour mieux, beaucoup mieux, le retrouver. `

Camille Loivier, Une voix qui mue, éditions Potentille, 2019, 32 p., 7 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 25 août 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, une voix qui mue, taïwan taipei, enfance, langue maternelle | ![]() Facebook |

Facebook |

04/09/2019

Sylvie Durbec, Autobiographies de la faim

Le pain de la faim, le pain des fous

Enfance sans pain,

Pain sans enfance ?

Impossible alliance.

Nous sommes toujours les premiers à réclamer du pain. On nous donne du sucre. En morceaux. Petits quadrilatères de sucre blanc à manger avec la tranche épaisse de pain. Quelquefois le sucre est remplacé par des pâtes de fruits. Le dimanche. C’est une colonie d’enfants déshérités. Sans parents pour certains, ou pour d’autres dont je fais partie, sans héritage. Le pain est notre aliment. C’est le pain des enfants, nous répète-t-on. Celui du goûter mais aussi du matin. Il fait grandir.

Enfance sans fin.

Sylvie Durbec, Autobiographies de la faim, éditions Rhubarbe, 2019, p. 40.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sylvie durbec, autobiographie de la faim, pain, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

23/08/2019

Camille Loivier, une voix qui mue

je suis retournée sur les lieux

où j’ai retrouvé l’enfance

le temps avait arrêté de s’écouler

nous venions du passé

nous venions du temps long et de

l’univers clos, nous venions

de l’époque où nos mères sont jeunes et

nous sourient, où nos pères nous

portent sur leurs épaules, il est si

enivrant de voir le monde d’en haut

plus haut, encore plus haut

on vit au ralenti, extrêmement

précautionneux de nos pas

et de nos

gestes

c’est cela qui m’arrive

je retourne à Taipei

comme dans ma ville natale

c’est donc ma ville natale car

je n’en ai pas d’autre

Camille Loivier, une voix qui mue, Potentille,

2019, p. 5.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, une voix qui mue, enfance, passé, ville natale | ![]() Facebook |

Facebook |

05/03/2019

Esther Tellermann, Première version du monde : recension

Ce serait sortir du cadre de la simple note de lecture que de montrer la continuité entre les textes d’Esther Tellermann ; notons cependant les liens de ce livre avec Une odeur humaine (2004), également donné comme "récit". Liens formels d’abord : prose qui privilégie souvent des blocs sans ponctuation, passage couramment dans la page d’une séquence à l’autre sans rupture syntaxique « (…) approcher la fin de l’univers, // la plaine est gorgée de sang (…) » (p. 88), introduction de formes considérées comme orales, entrelacement des voix et pas d’indication particulière pour passer de l’une à l’autre. Les rapprochements thématiques sont également nombreux, au point que Première version du monde, sur certains points, pourrait être lu comme une continuation de Une odeur humaine ; à côté de la présence de la Shoah, plus largement du racisme et des massacres de masse, le récit met aussi en scène la relation entre l’homme et la femme — plutôt qu’entre un homme et une femme — dans les échanges amoureux, qui parlent avec des interlocuteurs identiques (Madame, Docteur). En outre ces thèmes sont liés à celui de la disparition (du sujet, de la Terre).

Très tôt dans Première version du monde apparaît l’un des noms utilisés par les antisémites pour parler des Juifs (« youpins, youpinasses »), repris ensuite avec ajout de qualificatifs (« ordure, sale youpin ») ; est évoquée aussi très tôt l’envoi vers les camps de la mort : « on avait rempli les wagons de carnes, futurs cadavres », avec mention de tortures. Autre aspect des destructions, sont également rappelés les temps de la colonisation, avec un bref descriptif raciste de la vie des populations indigènes et un éloge des colons (« y avait pas encore de noms, fallait qu’on vienne ») et de leur action (« on va leur apprendre le vieux monde ! »). Ce type de discours a justifié, et justifie encore, les exactions et l’exploitation des ressources naturelles ; il est répété avec variante dans le récit, cette fois en insistant sur le caractère archaïque des pratiques indigènes, « Ils entouraient les cadavres de feuilles de palmiers, c’était à la naissance de l’Histoire (…) ». À ces « peuplades ignorantes (…) », à cet « abrutissement des races devant un lever de lune (…) », l’occidental oppose et propose ce qu’il est : « on a mieux, // tous en jeans et en baskets, on s’photographie, même que ça r’mue, on s’fait des films… ».

Cependant, si des voix vantent seulement la supériorité de leur modèle, d’autres rejettent la possibilité de toute différence et prônent la disparition de tout ce qui est estimé élément de désordre, « Faudra débroussailler ces youtres, ces nègres ces cafards (…), ce néant puant l’ordure ». Le livre abonde en allusions aux massacres et à la variété des moyens pour les mener à bien, de la machette aux armes biologiques. Éradiquer toute différence serait le moyen de préserver la vie future, « la ville doit être transformée en fosse commune, voilà tout, nous sommes nombreux depuis toujours à vouloir sauver l’espèce humaine ». On reconnaît là un des thèmes de l’eugénisme, pas seulement celui du nazisme mais (souvent) de tout projet d’un "monde nouveau". L’acharnement des humains à (se) détruire met en cause tout le vivant puisque « les océans se recouvr[…]ent de plastique » ; la disparition du monde d’aujourd’hui est vue comme une nécessité pour sortir de ce qui est mauvais (« ils (…) s’appliquaient à récuser la première version du monde ») ou comme un processus inévitable quoique incompréhensible (« nous n’avions pu ni expliquer ni enrayer la volonté humaine d’organiser sa propre fin »).

Voilà une vision peu amène, noircie sans doute par mon choix de retenir tels fragments du récit. Comment dans ce monde à l’avenir incertain peuvent se construire et se vivre les échanges amoureux ? Quel que soit l’état de la société, il est toujours nécessaire de comprendre ce qu’est la relation entre hommes et femmes ; ici, les voix sans visage ne renvoient pas à des personnages romanesques, plutôt au masculin et au féminin, et il n’est qu’une question : « que narrer d’autre que la rencontre de deux corps ? ». Les échanges amoureux évoqués relèvent du désir plus que de l’amour et ils apparaissent fort peu satisfaisants. Les mini scènes érotiques dans le récit ne font pas illusion, elles ne sont que répétition de gestes décevants ; pour lui, « c’est d’une sinistre trivialité ces cuisses ouvertes pour le même remède ancestral je t’aime tu répètes je t’aime, mêmes récidives, remèdes du vieux monde », pour elle, « ça colle cette odeur étrangère, pas lavé le sexe, j’ai rien senti Docteur, ça va trop vite ».

Ne peut-il y avoir quelque accomplissement de soi dans les échanges amoureux ? La recherche n’en est pas absente, mais le résultat toujours dans l’irréel (elle crut, ce serait), c’est dire qu’elle aboutit toujours plus ou moins à un échec. Au-delà des différences — l’homme toujours dominateur, la femme souhaitant être regardée autrement que comme objet de désir — les attentes convergent ; pour lui, la possession « serait une autre façon d’atteindre le ciel ou son envers », pour elle, l’aboutissement serait d’être « aux confins de la vie, plus proche de l’éternité qui ne réclame plus aucun effort pour disparaître ». On rapprocherait sans peine ce lyrisme amoureux, qui associe amour et disparition, de certains récits, par exemple de Bataille. Une autre aspect de la recherche exclut toute tension, rêve cette fois d’un idéal du retour à un temps d’avant tout échange amoureux, quand ce n’est pas à l’enfance.

Il est remarquable que, pour le masculin comme pour le féminin, l’évocation de l’idéal passe par la relation à l’enfance, c’est-à-dire à un moment de la vie où rien du désir amoureux n’a commencé ; pour elle il aurait fallu, non être pénétrée, mais « qu’il s’alanguisse dans un geste enfantin, les choses reviendraient à leur point de départ, l’émoi d’une première rencontre » ; pour lui, « un jour viendra (…) // l’étincelle d’un premier amour (…) // un contact si volatile (…) qu’il ferait croire à une continuité sans fin ». Pourquoi cela ne reste-t-il qu’à l’état de souhait ? Le vécu amoureux ne serait-il que sujet de roman, « illusions de pensionnaire » ? Voyons un autre plan : les conditions de vie, la « misère sociale » dans la "première version du monde" sont sans doute peu favorables à l’épanouissement par les échanges amoureux ; toute l’existence est enserrée dans un cadre rigide, limitée à « quelques actes notariés », et chacun apprend à ne vivre son corps que comme un « sac incongru » avec « une conscience empêchée d’avance ». Rien de possible aujourd’hui, mais peut-on penser un changement comme le laissent plus ou moins croire les derniers mots du livre,

« peut-être demain nous immerge dans une seconde version du monde » ?

Première version du monde offre une vision si complexe de notre monde que d’autres lectures en sont possibles. On pourrait s’attarder, par exemple, aux évocations de ce qui appartient à l’enfance, aux mentions des odeurs, à l’image du corps, à la construction même du livre (les trois parties ne sont pas équivalentes). Le récit d’Esther Tellermann ne se donne pas aisément à la lecture — et c’est tant mieux.

Esther Tellermann, Première version du monde, éditions Unes, 2018, 144 p., 20 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 10 février 2019.

Publié dans Celan Paul, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, première version du monde, shoah, racisme, échange, désir, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

28/02/2019

Umberto Saba, Presque un récit

Moment

Les oiseaux à la fenêtre, les persiennes

demi-closes : un air d’enfance et d’été

qui me console. Ai-je vraiment l’âge

que je sais avoir ? ou seulement dix ans ? À quoi

l’expérience m’a-t-elle donc servi ? À vivre

satisfait des petits riens qui autrefois

inquiétaient ma vie.

Umberto Saba, Presque un récit, traduction René de

Ceccaty, dans Il Canzionere, L’Âge d’Homme, 1988, p. 584.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Saba Umberto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : umberto saba, presque un récit, moment, petites riens, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |