01/02/2017

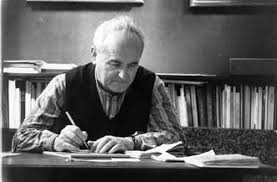

Alberto Giacometti, Écrits

(...) Je suis certain de faire ce que je n’ai jamais fait encore et qui va rendre périmé ce que j’ai fait en sculpture jusqu’à hier soir ou jusqu’à ce matin. J’ai travaillé à cette sculpture jusqu’à 8 heures ce matin, je travaille maintenant : même si ce n’est encore rien du tout, pour moi elle est avancée sur ce qu’elle était, et une fois pour toutes. Ça ne revient jamais en arrière, plus jamais je ne ferai ce que j’ai fait hier soir. C’est la longue marche. Alors tout devient une espèce de délire exaltant pour moi. Exactement comme l’aventure la plus extraordinaire : je partirais sur un bateau dans des pays jamais vus et rencontrerais des îles et des habitants de plus en plus inattendus, que cela me ferait exactement cet effet-là.

Cette aventure, je la vis bel et bien. Alors, qu’il y ait un résultat ou non, qu’est-ce que vous voulez que ça fasse ? Qu’à l’exposition il y ait des choses réussies ou ratées, ça m’est indifférent. Comme c’est raté de toute manière pour moi, je trouverais normal que les autres ne regardent même pas. Je n’ai rien à demander, sinon de continuer éperdument.

Alberto Giacometti, Écrits, présentés par Miche Leiris et Jacques Dupin, Hermann, 1990, p. 268.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alberto giacometti, sculpture, aventure, délire | ![]() Facebook |

Facebook |

31/01/2017

Robert Pinget, Clope au dossier

Que d’être seul n’était pas une condition. Ni une vocation dit Mortin ni rien en tion sauf aberration ce qui explique tout, on finira bien par l’emmener mais il faut paraît-il un rapport du médecin ou de la famille ou d’un avocat ou de Dieu sait qui. Un avocat en tout cas dit Philippard on n’y coupe pas rien à faire sans ça pour ce qui est d’une profession alors on peut dire tous des caves des zéros. Ils buvaient du vin blanc Mortin Philippard et Verveine le stagiaire du pharmacien, tu devrais savoir toi qui connaît le docteur lui dit Philippard. Un spécialiste dit Verveine on ne s’adresse pas à n’importe qui ces choses –là sont délicates si vous croyez du reste je me demande jusqu’à quel point il ne faut pas qu’il dérange la société quelle société dit Mortin. La nôtre dit Verveine la société en général il ne nous dérange pas tellement, jusqu’au jour du scandale en pleine rue dit Philippard moi j’ai une femme et des enfants. Une femme et des enfants la société. Des fusains à droite et à gauche dans des caisses et trois tables de fer peintes enrouge ainsi que les chaises, c’est Philippard qui a voulu s’asseoir ils restent d’habitude au comptoir, la serveuse qui a l’air sale ils l’appellent Mathilde pour remplir les verres, la route passe devant mal goudronnée il y a de la poussière.

Robert Pinget, Clope au dossier, les éditions de Minuit, 1961, p. 7-8.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert pinget, clope au dosier, solitude, conversation, café | ![]() Facebook |

Facebook |

30/01/2017

Pascal Quignard, "La lecture", rencontre avec Chantal Lapeyre-Desmaison

[La lecture]

Il est possible que ce qu’on cherche dans la lecture ne corresponde pas du tout à ce qu’elle assouvit. (…) il m’est impossible de contempler cette expérience que je crois extrême. À certains égards c’est un état limite très ancien, sans comparaison avec l’écriture qui est si récente. Sortir de soi, voyager, fabriquer un chant qui mène dans l’autre monde, drogue, extase, tapis magique, chant chamanique, cela c’est la fonction de la lecture. D’autre part, c’est une curiosité sexuelle intense, voyeuriste, pour tout ce qui est autre, qu’il s’agisse du sexe, de la famille, du groupe, des groupes, des mœurs, du temps, de l’espace. D’une autre manière encore c’est une activité de recherche active, pour décomposer le composé social. Enfin pour une autre part, qui n’est pas la moindre et qui n’est pas la moins périlleuse, la lecture est une régression très étrange à l’état de l’audition avant la voix.

Pascal Quignard le solitaire, Rencontre avec Chantal Lapeyre-Desmaison, "Les singuliers", Les Flohic, 2001, p. 71-72.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la lecture, expérience, curiosité, recherche, régression, pascal quignard | ![]() Facebook |

Facebook |

29/01/2017

Laure (Laure Colette Peignot), Écrits

La vie répond — ce n’est pas vain

on peut agir

contre — pour

La vie exige

le mouvement

La vie c’est le cours du sang

le sang ne s’arrête pas de courir dans les veines

je ne peux pas m’arrêter de vivre

d’aimer els êtres humains

comme j’aime les plantes

de voir dans les regards une réponse ou un appel

de sonder les regards comme un scaphandre

mais rester là

entre la vie et la mort

à disséquer des idées

épiloguer sur le désespoir

Non

ou tout de suite : le revolver

il y a des regards comme le fond de la mer

et je reste là

quelques fois je marche et les regards sr croisent

tout en algues et détritus

d’autres fois chaque être est une réponse ou un appel

Écrits de Laure, Jean-Jacques Pauvert, 1971, p. 150.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Écrits de laure, agir, sang, regard, désespoir, réponse, appel | ![]() Facebook |

Facebook |

28/01/2017

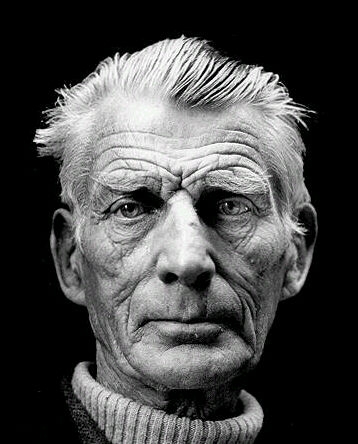

Samuel Beckett, Lettres, III, 1957-1965

A Matti Megged, 21.11.60

(…) Votre point de vue semble être que ce que vous ne pouvez vivre vous devriez au moins être capable de l’énoncer — et ensuite vous vous plaignez de ce que votre énoncé a dévitalisé son objet. Mais le matériau de l’expérience n’est pas le matériau de l’expression et je pense que le malaise que vous ressentez, en tant qu’écrivain, vient d’une tendance de votre part à assimiler les deux. La question a été en gros soulevée par Proust dans sa campagne contre le naturalisme, et la distinction qu’il opère entre le « réel » de la condition humaine et le « réel idéal » de l’artiste reste certainement valable pour moi et aurait même grand besoin d’être ranimée. Je comprends — je crois mieux que personne — la fuite de l’expérience vers l’expression et je comprends l’échec de nécessaire de l’un et de l’autre. Mais c’est la fuite d’un ordre ou désordre vers un ordre ou désordre d’une nature différente, et les deux échecs sont d’une nature foncièrement différente. Ainsi la vie dans l’échec ne peut-elle guère être autre chose que sinistre dans le meilleur des cas, tandis qu’il n’est rien de plus stimulant pour l’écrivain, ou plus riche en possibilités expressives inexploitées, que l’incapacité d’exprimer.

Samuel Beckett, Lettres, III, 1957-1965, Gallimard, 2016, p. 461.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, lettres, iii, expérience, expression, écrire, stimulation, échec | ![]() Facebook |

Facebook |

27/01/2017

Georges Perec, Un homme qui dort

Il fait nuit. De rares voitures passent en trombe. La goutte d’eau perle au robinet du palier. Ton voisin est silencieux, absent peut-être ou mort déjà. Tu es étendu, tout habillé, sur la banquette, les mains croisées derrière la nuque, genoux haut. Tu fermes les yeux, tu les ouvres. Des formes virales, microbiennes, à l’intérieur de ton œil ou à la surface de ta cornée, dérivent lentement de haut en bas, disparaissent, reviennent soudain au centre, à peine changées, disques ou bulles, brindilles, filaments tordus dont l’assemblage dessine comme un animal à peine fabuleux. Tu perds leur trace, tu les retrouve ; tu te frottes les yeux et les filaments explosent, se multiplient.

Georges Perec, Un homme qui dort, 10/18, 1976, p. 95.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perec, un homme qui dort, nuit, rue, repos, œil, virus | ![]() Facebook |

Facebook |

26/01/2017

Maryline Desbiolles, Poèmes saisonniers

que faire de cette violence qui endolorit chacun de mes muscles mais à laquelle je tiens comme à la prunelle de mes yeux que faire de cet amour que je lui porte et du combat contre elle que je voudrais livrer mais qui la nourrit plus encore que faire sinon serrer plus les dents plus fort qu’il est possible de sorte que du lait jaillisse de ma bouche au lieu que du fiel

Maryline Desbiolles, Poèmes saisonniers, éditions Telo Martius, 1992, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maryline desbiolles, poèmes saisonniers, violence, amour, combat, lait, miel | ![]() Facebook |

Facebook |

25/01/2017

Raymond Queneau, Évolution (L'Instant fatal)

Évolution

L’espèce eut ses grands orteils

les ancêtres ont donc raison

ils font les monts et les merveilles

dans leur vieux temps ils font les cons

leur vieux temps où déjà bien jeunes

ils procréaient à queue-veux-tu

les rejetons les épigones

les disciples les trous du cul

les fils les filles et les mioches

la marmaille drette ou bancroche

l’averse des avortons

la multiplicité des gones

la prolixité sans borne des chiards

leurs héritiers leurs successards

c’était au temps où notre espèce

ne se voilait pas encore la face.

Raymond Queneau, L’instant fatal, dans

Œuvres complètes, I, Pléiade / Gallimard,

1989, p. 116.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, évolution, l'instant fatal, procréation | ![]() Facebook |

Facebook |

24/01/2017

Robert Marteau, Fleuve sans fin, Journal du Saint-Laurent

Lundi 13 septembre [1982]

On conçoit que des esprits simplistes aient mis leur confiance et leur espoir dans les machines. Il me suffit de regarder la navigation devant moi pour comprendre ce qui peut passer par la tête de bien des gens à propos des progrès de la mécanique conjoint à celui de l’humanité. Surprenants, le vélo, l’automobile, l’avion, l’ordinateur, le satellite, mais nullement admirables. Or le monde fut fait pour l’admiration, c’est-à-dire pour que l’âme pût connaître un miroir où se contempler et reconnaître les signes de sa voie.

Robert Marteau, Fleuve sans fin, Journal du Saint-Laurent, Gallimard, 1986, p. 84-85.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert marteau, fleuve sans fin, journal du saint-laurent, progrès, confiance, admiration | ![]() Facebook |

Facebook |

23/01/2017

Jean Tortel, Instants qualifiés

L’opération durant laquelle

Les choses sont

Et ne sont pas ce qu’elles sont,

Le noir ne salit pas le blanc.

L’inclinaison grâce à laquelle

Elles respirent.

Noir et blanc, couleurs non couleurs,

Contradictoires.

Jean Tortel, Instants qualifiés, Gallimard,

1973, p. 76.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tortel, instants qualifiés, choses, contradiction, noir, blanc | ![]() Facebook |

Facebook |

22/01/2017

Hubert Lucot, Écrire, pourquoi ?

En hommage à Hubert Lucot (1935-18 janvier 2017)

(…) Généralement, mes textes économico-politiques sont esthétiquement inférieurs aux autres, mais je m’accroche, je veux me convaincre que je dis l’essentiel, que j’attrape en plein le monde actuel, je me fais l’avocat de l’adversaire, je doute, je glisse un oblique poétique… et je ne cesse d’avoir conscience que quelques centaines de personnes, le plus souvent « de mon bord » me liront, quand la moindre apparition de Le Pen, de Madelin ou de Bernard-Henri Lévy suscite l’attention de millions de citoyens.

Je trace ici un petit crochet scolastique avec espièglerie : l’intensité de ma passion est un absolu marginal. Oui, l’art, la littérature, surtout à l’époque de la culture de masse, sont des absolus marginaux. Absolue peut paraître la liberté d’agir dans un monde où notre inconscient est manipulé par les puissances d’argent après que pendant des siècles notre liberté le fut par la foi, par notre destination éternelle.

Huber Lucot, dans Écrire pourquoi ?(collectif), Argol, 2005, p. 97.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hubert lucot, écrire, pourquoi ?, esthétique, politique, média, capitalisme | ![]() Facebook |

Facebook |

21/01/2017

Yves di Manno, Champs, un livre de poèmes, 1975-1995

Non sans peine

Son aile ! quand sous couvert d’abri

Couve mon hirondelle. April.

— « Comment t’appelles-tu ? Oh quel

lied, hymne à l’hommage du ciel

Plié lui dis-je (« lui ai-je dit »)

Et d’ailleurs. Répétant. Jeudi.

Un mot tourné dans les deux sens

Déchiffré à l’envers : versant

Est — s’en expliquer. Ou d’Anvers

À Hambourg — mais à la fin vers

Quel « il » dont est absent le vers

Te mèneront ces mots (bleu, vert)

— Et l’on croit que j’ironise

Pour tant soit peu qu’il soit de mise

— « Et ton prénom ? » Ah, je n’ai plus

Espoir qu’en vous deux (mon, nom) lus

À l’envers inversement.

Yves di Manno, "Sciences", dans Champs,

un livre de poèmes, 1975-1995, Flammarion,

2014, p. 133.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves di manno, "sciences", dans champs, non sans peine, inversion | ![]() Facebook |

Facebook |

20/01/2017

Ivan Alechine, Enterrement du Mexique

Cela s’appelle mesure

Si on considère la lune comme un visage de femme

quand une femme se maquille

on peut dire que ses mains (qui agissent) sont

l’atmosphère qui entoure la lune

comme la Vierge cachée par l’Arbre à sucre

pose son pied de bois sculpté sur un nuage

survolant un olivier croissant sur un globe terrestre

dans l’église de la Charité de San Cristobal de Las Casas

plus loin

une tranche de pain trempé dans un jus d’ananas chaud

à l’échoppe tout en plastique

entouré (je) d’objets en plastique

une musique de plastique

télévision de plastique

pulls de plastique

tout pour le brillant

néon bleu

ampoules nues

comme si les câbles électriques tendaient l’horizon

de points de fuite d’une perspective qui nous échapperait

et qu’on s’y fasse

finalement c’est la terre au crépuscule qui a le dernier mot

la nuit vient et fait d’elle la dernière ombre découpée

sur le papier du ciel

un œil du dix-huitième siècle

un lapin sur une galette de maïs

Ivan Alechine, Enterrement du Mexique, dessins d’Eduardo

Arroyo, Galilée, 2016, p. 35-36.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ivan alechine, dessins d’eduardo arroyo, mesure, visage, plastique, enterrement du mexique | ![]() Facebook |

Facebook |

19/01/2017

Anne Calas, Honneur aux serrures

Je me tais

devant les platanes nus

et le ciel presque [je me tais]

nuages brossés d’acier

totalement tendrement tragiquement aimés

bras levés, haut levés, dressés par dizaines érigés

invoquant, suppliant

intimant l’ordre intimidant

de t’aimer

Pourquoi prends-tu cet air pensif ?

parce que je pense à quelque chose

une chair neigeuse une lumière poudrée

une inadvertance rapide un

nuage d’inconscience

[je me tais parce que je n’ai plus rien à dire

Anne Calas, Honneur aux serrures, isabelle sauvage,

2016, p. 76-77.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anne calas, honneur aux serrures, se taire, aimer, nuage | ![]() Facebook |

Facebook |

18/01/2017

T. S. Eliot, La terre vaine

Les hommes creux

(Un penny pour le vieux Guy)

I

Nous sommes les hommes creux

Les hommes empaillés

Cherchant appui ensemble

La caboche pleine de bourre. Hélas !

Nos voix desséchées, quand

Nous chuchotons ensemble

Sont sourdes, sont inanes

Comme le souffle du vent parmi le chaume sec

Comme le trottis des rats sur les tessons brisés

Dans notre cave sèche.

Silhouette sans forme, ombre décolorée,

Geste sans mouvement, force paralysée ;

Ceux qui s’en furent,

Le regard droit, vers l’autre royaume de la mort

Gardent mémoire de nous — s’ils en gardent — non pas

Comme de violentes âmes perdues, mais seulement

Comme d’hommes creux

D’hommes empaillés.

T. S. Eliot, La terre vaine, dans Poésie, traduction Pierre

Leyris, Seuil, 1969, p. 107.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : t. s. eliot, la terre vaine, hommes creux, voix, silhouette, mémoire, âme | ![]() Facebook |

Facebook |