24/11/2020

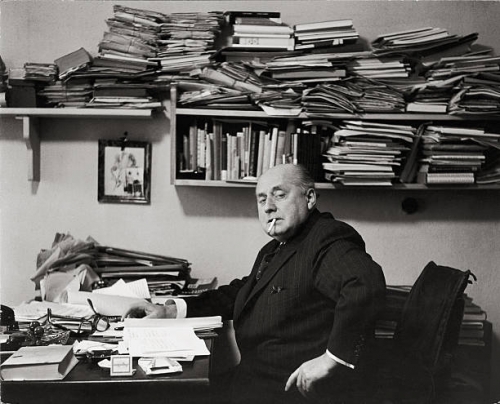

Jehan Rictus, Les Soliloques du pauvre

L’hiver

Merd’ ! V’là l’hiver et ses dur’tés,

V’là l’moment de n’pus s’mett » à poils ;

V’là que’ ceuss’ qui tienn’nt la queu’ d’la poêle

Dans l’Midi vont s’carapater !

V’là l’temps ousque jusqu’en Hanovre

Et d’Gibraltar au cap Gris Nez,

Les Borgeois, l’soir, vont plaind’ les Pauvres

Au coin du feu... après dîner !

Et v’là le temps ousque dans la Presse,

Entre un ou deux lanc’ments d’putains,

On va r’découvrir la Détresse,

La Purée et les Purotains !

Les jornaux, mêm’ ceuss’ qu’a d’la guigne,

À côté d’artiqu’s festoyants

Vont êt’ pleins d’appels larmoyants,

Pleins d’sanglots... à trois sous la ligne !

(...)

Jehan Rictus, Les Soliloques du pauvre,

Poésie/Gallimard, 2020, p. 23.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jehan rictus, les soliloques du pauvre, hiver, oral | ![]() Facebook |

Facebook |

23/11/2020

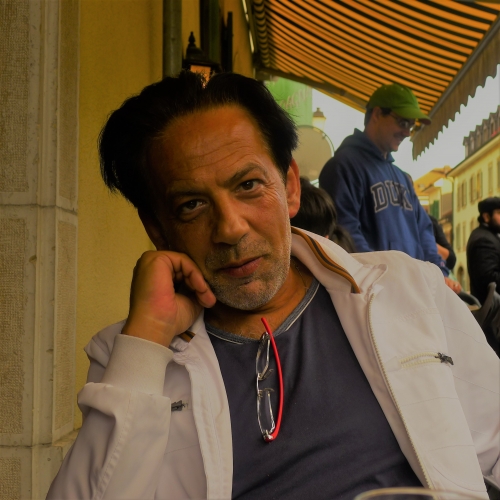

Natacha Michel, Catherine Varlin

Catherine Varlin était belle. C’était une femme que sa petite taille cajolait d’une énigmatique prestance. Sans doute parce qu’elle avait dans mon souvenir de larges épaules, qui donnait quelque chose de costaud à sa sveltesse. Un visage de lionne aux yeux bleus (je me les rappelle bleus) l’apparentait aux sculptures précieuses qui surprennent en changeant de matière par les quartz brillants plantés dans l’orbite. Le tracé sans hésitation de ses hautes pommettes cintrait ses traites en porte romane. Elle avait de splendides cheveux anciens torsadés en chignon qui faisaient penser à leur déroulement. Je ne me souviens pas de l’avoir entendu rire, mais elle souriait sans cesse. Plus exactement je me rappelle un sourire dans le sourire, guetteur masqué, qui parcourait ses lèvres mieux que du rouge, qu’elle fût en train de parler ou baillât, pli sceptique, patient, craintif, savant, ligne tourmenté comme la bouche des vieux juifs sur le point de raconter une histoire, petite flamme chantournée et horizontale assez semblable à un huit couché où l’épaisseur des lèvre emplit les deux ballons du signe, tandis que la torsade jointive du chiffre s’amincit jusqu’à la colère, la crainte, ou la prisse. Je n’oublie pas les commissures soupe au lait qui bouillaient parfois de quelques bulles.

Natacha Michel, Catherine Varlin, dans 591, n° 8, 2020, p. 41.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : natacha michel, catherine varlin, portrait | ![]() Facebook |

Facebook |

21/11/2020

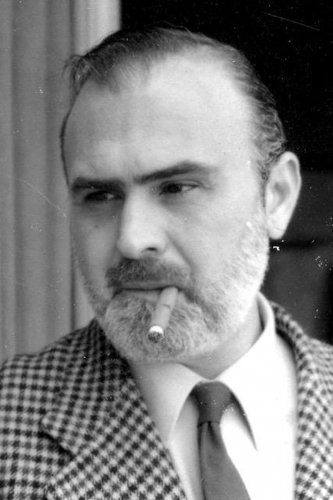

Jude Stéfan, Aux Chiens du soir

Jude Stéfan, 01/07/1930-11/11/2020

les yeux d’Emma

ocre fougère bistre clairière

amande noisette et verdissants

au soir ou tristes éblouis de

liesse absents vacants il y

a tout dans les yeux de ton nom

dans le nom de tes yeux le non

de ta promesse aime et âme et elle

aima souverains offensés bruns

et lus par cœur où sont-ils en-

volés où s’égrène ton rire avec ?

trois fois je suis passé devant

ta maison vide sans leur flamme

Jude Stéfan, Aux Chiens du soir,

‘’Le Chemin’’/Gallimard, 1979, p. 79.

© Photo Tristan Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, aux chiens du soir | ![]() Facebook |

Facebook |

20/11/2020

Jude Stéfan, Que ne suis-je Catulle

Jude Stéfan, 01/07/1930-11/11/2020

thérèse I

premier baiser sous la lune

dans la ruelle au ruisseau

avec perle qui éclaire le

sourire à l’iris brun sou-

dain un rat qui lape l’eau

mollesse des seins

puis flâner, le piano, les pluies,

ta blouse les plantes et le lit

le nu, les bois, les soirs, l’adieu

énorme regret

par ineptie perdue la vie

wie ist es mir geschehn ? comme

à Arnim : que m’est-il arrivé ?

Jude Stéfan, Que ne suis-je Catulle ?

Gallimard, 2010, p. 33.

© Photo Tristan Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, que ne suis-je catulle ? | ![]() Facebook |

Facebook |

19/11/2020

Jude Stéfan, Suites slaves

Jude Stéfan, 01/07/1930-11/11/2020

Suite n°17 : Vers tombeaux.

(...)

il s’écrie / il s’écrit /

la sous la couronne /

St (e) e (nue) fans

qui parle avec énergie

ou

st (r) e (nue) f (ans) anus

qui parle avec énergie aux vieilles /

leur disant leur enjoignant d’encore jouir / fût-ce

de la bouche / c’est pourquoi il fut dit du démon

possédé / dont le nom en hébreu signifie règle aussi

bien / d’encore se défendre contre la mort plus vieille

qu’elles / enjoignant à sa mère à sa sœur aimée aî-

née à sa voisine / avec énergie vaillance guerrière /

strénument / comme mourut son aïeul ivrogne / d’un

net coup de sabot / et lui d’un net coup de pistolet

ou de rasoir (c’était au siècle dernier avant l’expi-

ration de la concession à fausse perpétuité) / avant

l’oubli des herbes et des tombes / un exemple aux autres

de souffrir / régulièrement avec droiture / constamment

agir dans la sincérité de ses faiblesses / la dignité

de son membre et déchets quotidiens / longtemps après

les martyrs / et en bas il lut l’enfant — le nouveau

mourant /

A RAISON L’HERBE

Jude Stéfan Suites slaves, Ryôan-ji, 1983, p. 81.

© Photo Tristan Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan suites slaves | ![]() Facebook |

Facebook |

18/11/2020

Jude Stéfan, À la Vieille Parque

Jude Stéfan, 01/07/1920-11/11/2020

à tous morts en 1984

aux chiens du soir répondent les étrons matinaux

quand l’haleine se dit des vents

la bête est sur ses fins

immobile aux coups

un débris des halles

apaisé comme un qui urine entre cerise et rose

sous l’horreur nue de la troisième heure

enlisé George dans tes idylles bergères

les moutons n’ont pas froid à brouter blanc

et chaque année donne leur mort aux noms

Foucault Michaux Cortazar ou Magne

le lexovien

ordure du cœur ordure de l’être

mes doigts crispés aux robes-cuisses mères

Jude Stéfan, À la Vieille Parque, ‘’Le Chemin’’/ Gallimard,

1989, p. 32.

© Photo Tristan Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, À la vieille parque | ![]() Facebook |

Facebook |

17/11/2020

Jude Stéfan, Aux Chiens du soir

Jude Stéfan, 01/07/1930-11/11/2020

sur la grève

a fui l’hiver avec

ses enfants dans les jardins de neige

ici temps et marée n’attendent personne

« en vieil anglais steorfan veut dire

mourir » et si j’en retranche l’or reste

ma vie terne

or voici la sterne la visiteuse d’été

haute là-bas sur la mer

où le cerveau n’est que nuée

à ton interrogation la fleur répond :

efface-toi tout vivant du monde avant

la Mort qui glousse au loin près des épaves

Jude Stéfan, Aux chiens du soir, ‘’Le Chemin’’/

Gallimard, 1979, p. 51.

© Photo Tristan Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, aux chiens du soir | ![]() Facebook |

Facebook |

16/11/2020

Jude Stéfan, Cyprés

Jude Stéfan, 01/07/1930-11/11/ 2020

Sauvez-moi de l’ennui forclos gardez-

moi de a lourde luxure aux dents

noires protégez-moi du froid du monde

évitez-moi la haine des odieux

en votre joie dissolvez toute hantise

l’enfance l’infect la sénilité

écartez en fin l’image de la tombe

réelle ô femmes tendres aidez à l’impossible !

(Suprême charité)

Jude Stéfan, Cyprés, ’’Le Chemin’’/Gallimard,

1967, p. 93.

© Photo Tristan Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, cyprés | ![]() Facebook |

Facebook |

14/11/2020

Giorgio Caproni, Le Mur de la terre

Moi aussi

Moi aussi j’ai essayé.

Ce fut toute une guerre

d’ongles. Mais maintenant je le sais.

Nul ne pourra jamais trouer

le mur de la terre.

Anch’io

Ho provato anch’io.

È stata tutta una guerra

d’unghie. Ma ora so. Nessuno

porrà mai perforare

il muro della terra.

Gorgio Caproni, Le Mur de la terre,

traduction Philippe di Meo, Atelier

La Feugraie, 2002, p. 85 et 84.

13/11/2020

Bohdan Chlibec, Le sang de la bourse

Le conciliateur

La vie ne sera pas leur œuvre,

et même s’ils venaient peupler l’abîme

et que leurs descendants s’entassaient jusqu’aux sommets,

ils resteraient des multiplicateurs du vide,

des reproducteurs du désastre.

Divers peuples vivent encore et toujours

innombrables, mais sans un seul homme.

Des portes barricadées, voilà

ce qu’ils poussent devant eux.

Bohdan Chlibec, Le sang de la bourse, traduction du tchèque

Petr Zavadil et Cédric Demangeot, éditions Fissile,

2020, p. 15.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bohdan chlibec, le sang de la bourse, abîme, vide, désastre | ![]() Facebook |

Facebook |

12/11/2020

John Clare, Poèmes et proses de la folie de John Clare

Automne

Le duvet de chardon sauvage

Bien que les vents soient tous tranquilles

Tantôt là sur le pâturage

Tantôt gravissant la colline

Le courant qui vient de la source

À présent bout comme un chaudron

Et franchit d’innombrables pierres

En bouillonnant à gros bouillons.

Le sol racorni craquelé

A la mine d’un pain trop cuit

Le gazon vert est saccagé

Ses tiges desséchées sans vie

Les jachères comme de l’eau

Miroitent à perte de vue

Les fils de la vierge tremblotent

D’une herbe à l’autre suspendus.

Les collines tel un fer ardent

Brûlent à leur faîte au soleil

Et les ruisselets dans leur cours

Flambent clair à de l’or pareils

L’air aussi est de l’or liquide

La terre brûle comme un four

Quiconque promène les yeux

Voit l’Éternité alentour.

John Clare, Poèmes et proses de la folie

de John Clare, traduction Pierre Leyris,

Mercure de France, 1969, p. 99 et 101.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

11/11/2020

Dylan Thomas, Et la mort n'aura pas d'empire

Et la mort n’aura pas d’empire

Et la mort n’aura pas d’empire.

Les morts nus ne feront plus qu’un

Avec l’homme dans le vent et la lune d’ouest.

Quand leurs os becquetés seront propres, à leur place

Ils auront des étoiles au coude et au pied.

Même s’ils deviennent fous ils seront guéris,

Même s’ils coulent à pic ils reprendront pied

Même si les amants s’égarent l’amour demeurera

Et la mort n’aura pas d’empire.

Et la mort n’aura pas d’empire.

Gisant de tout leur long dans les dédales

De la mer ils ne mourront pas dans les vents.

Se tordant sur des chevalets quand céderont leurs muscles,

Ligotés sur une roue, ils ne se briseront pas.

La foi dans leurs mains cassera net,

Les démons unicornes les transperceront.

Fendus de toutes part ils ne craqueront pas

Et la mort n’aura pas d’empire.

Et la mort n’aura pas d’empire.

Ils n’entendront peut-être plus les cris des mouettes

Ni le déferlement des vagues sur les rives.

Là où s’ouvrait une fleur, peut-être qu’aucune fleur

Ne montrera sa tête aux rafales de la pluie.

Même s’ils sont fous et morts, tout à fait morts

Leurs têtes comme des marteaux enfonceront les marguerites,

S’ouvriront au soleil jusqu’au dernier jour du soleil

Et la mort n’aura pas d’empire.

Dylan Thomas, Poèmes, traduction Patrick Reumaux, dans

Œuvres I, Seuil, 1970, p. 413.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dylan thomas, et la mort n'aura pas d'empire, mouette | ![]() Facebook |

Facebook |

10/11/2020

Gottfried Benn, Poèmes

Un mot

Un mot, une phrase — ; des lettres montent

vie reconnue et sens qui fulgurent,

le soleil s’arrête, les sphères se taisent,

tout se concentre vers ce mot.

Un mot — un éclat, un vol, un feu,

un jet de flammes, un passage d’étoiles —

puis à nouveau le sombre le terrible

dans l’espace vide autour du moi et du monde.

Gottfried Benn, Poèmes, traduction Pierre Garnier,

Gallimard, 1972, p. 249.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gottfried benn, poèmes, pierre garnier, mot, phrase | ![]() Facebook |

Facebook |

08/11/2020

Jean-Baptiste Para, Une semaine dans la vie de Mona Grembo

Septième jour

À quel point jamais on ne dira

à quel point de silence et de nord

l’hiver ému m’a restaurée de gelée blanche

N’ayant plus de peau je choisissais la pierre

et la vérité qui fait de nous

des plongeurs essoufflés

une bouchée d’aurore

Mais un mot à la fin celui qu’on voit s’affaisser

et l’autre qui se redresse et crie

ont grignoté les mêmes baies de chaque côté du ciel

entrevu le mystère qui est comme les orvets

sur les roches, par toute approche empêché

de prendre racine

Mais le soleil, pour eux, ne revient plus

Le monde est dur comme des crics d’étal

épais comme des saules au bord de leur naissance

Il donne à note chant

sa profondeur de granges

Jean-Baptiste Para, Une semaine dans la vie de Mona Grembo,

Arcane 17, 1985, p. 21.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-baptiste para, une semaine dans la vie de mona grembo, le septième jour, mystère | ![]() Facebook |

Facebook |

07/11/2020

Bartolo Cattafi, Mars et ses idées

En silence

Un quelque chose qui donne de l’ombre

surgit et pique

une plante à épines

une encre livide

avec de nombreux bras

ici et maintenant avec nos bras

en silence

tête baissée

Bartolo Cattafi, Mars et ses ides, traduction

Philippe Di Meo, Héros-Limite, 2014, p. 95.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bartolo cattafi, mars et ses ides, silence, ombre | ![]() Facebook |

Facebook |