21/09/2025

Jacques Réda,

Tombeau de mon livre

Livre après livre on a refermé le même tombeau.

Chaque œuvre a l’air ainsi d’une plus ou moins longue allée

Où la dalle discrète alterne avec le mausolée.

Et l’on dit, c’était moi, peut-être, ou bien : ce fut mon beau

Double infidèle et désormais absorbé dans le site,

Afin que de nouveau j’avance et, comme on ressuscite —

Lazare mal défait des bandelettes et dont l’œil

Encore épouvanté d’ombre cligne sous le soleil —

Je tâtonne parmi l’espace vrai vers la future

Ardeur d’être, pour me donner une autre sépulture.

Jusqu’à ce qu’enfin, mon dernier fantôme enseveli

Sous sa dernière page à la fois navrante et superbe,

Il ne reste rien dans l’allée où j’ai passé que l’herbe

Et sa phrase ininterrompue au vent qui la relit.

Jacques Réda, L’herbe des talus, Gallimard, 1984, p. 208.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, l'herbe des talus, tombeau de mon livre | ![]() Facebook |

Facebook |

05/10/2024

Jacques Réda, rencontres et lectures

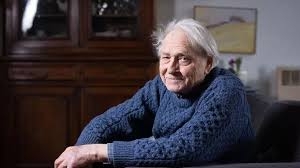

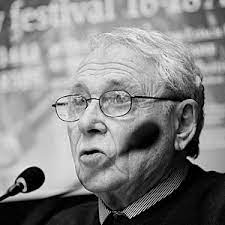

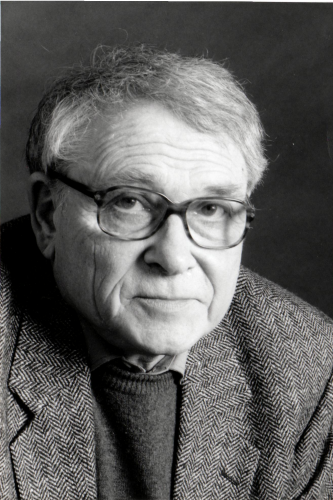

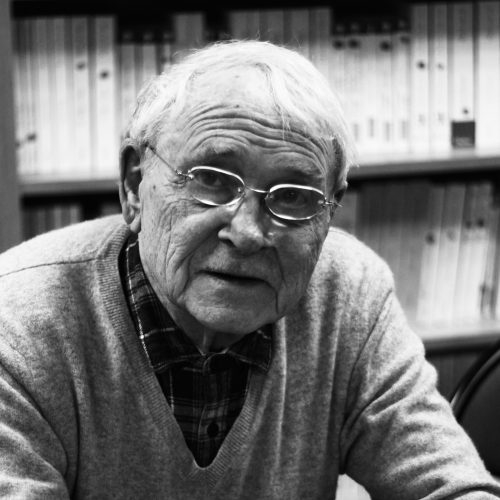

Jacques Réda (24 janvier 1929-30 septembre 2024)

Rencontres et lectures

Une grande pièce et sur un semblant d’estrade une batterie presque complète, sur des étagères un nombre impressionnant de soldats de plomb apparemment rangés par régiments — « Je m’exerce un peu, je ne suis pas Art Blakey. Les soldats de plomb… ; vous êtes sorti de l’enfance, vous ? »

C’était à la fin des années 1980, dans le quinzième arrondissement, et l’entretien dura des heures, à propos de Paris, du vers, du jazz (Réda était chroniqueur dans Jazz Magazinedepuis les années 1960), de la campagne, du vin, des avantages du solex en ville, de Charles Albert Cingria, de la poésie contemporaine (il dirigeait La NRF), des anciennes lignes de chemin de fer, de ses premières publications (introuvables, mais présentes à la Bibliothèque nationale). De tout. Toujours sérieux mais avec humour. Défense argumentée du vers français dont il connaissait parfaitement l’histoire. Impossible d’oublier l’énergie de Jacques Réda, son refus aussi d’être vu comme un « poète » — il avait alors publié une vingtaine de livres —, son extrême modestie, son écoute toujours attentive et le souci de répondre aux questions qui avaient dû lui être souvent posées.

Quelques rares rencontres ensuite, les dernières dans le vingtième où il s’était installé, et près de la place Saint-Sulpice, où le consumérisme triomphant a instauré un marché et « voué un mois comme à la Vierge Marie », ce qu’il fustige dans Mes sept familles. Restent les livres, toujours relus, nombreux quand on a écrit pendant un peu plus de soixante-dix ans. On l’y retrouve, entier, même si parfois masqué. Relectures.

Le préambule de Mes sept familles (fario, 2022), à propos de ses « ascendants littéraires » (p. 7) :

(…) tout ce que j’ai lu depuis que j’ai appris à lire et à écrire, et qui était souvent sans rapport avec la littérature (absente du milieu où je vivais), a aussitôt suscité chez moi un réflexe d’imitation qui m’a longtemps laissé douter d’avoir, littérairement, une singularité quelconque — si j’en ai une, et il ne m’appartient pas d’en décider.

Un "auto-portrait", celui qui ouvre Les ruines de Paris (Gallimard, 1978, p. 14) :

Je rentre. Il y a des œufs, du fromage, du vin, beaucoup de disques où, grâce à des boutons, on peut mettre en valeur la partie de la contrebasse. Ainsi je continue d’avancer, pizzicato. Est-ce que je suis gai ? Est-ce que je suis triste ? Est-ce que j’avance vers une énigme, une signification ? Je ne cherche pas trop à comprendre. Je ne suis plus que la vibration de ces cordes fondamentales tendues comme l’espérance, pleines comme l’amour.

Toujours dans Les ruines de Paris (p. 153) :

Une fois de plus c’est au coin de ce buffet de gare que je vais pleurer. Au moins les gens du quai d’en face peuvent croire que j’éternue. Et je pleure de tout mon corps devant cette solitude, même si quand même après des mois j’allais retrouver quelqu’un. C’était un autre soir, en octobre. Impossible de m’en empêcher mais ça ne durera pas. Je me demande ce qui dure.

Réda a régulièrement écrit à propos du vers, du sien, plus généralement de son statut aujourd’hui. Une partie importante de ses réflexions dans Celle qui vient à pas légers (Fata Morgana, 1999) sont reprises et développées dans un long entretien : Alexandre Prieux & Jacques Réda, Entretien avec Monsieur Texte (fario, 2020). Quelques extraits :

J’ai écrit en vers réguliers, en vers libres, en versets et en prose, et je n’ai rien inventé, pas même, contrairement à ce que croient certains spécialistes de la poésie française qui ne la connaissent pas très bien, le vers de quatorze syllabes, ni le vers mâché. (p. 106)

Il faut comprendre que [les] formes fixes, que le vers-libriste regarde comme des obstacles intolérables à la liberté de son inspiration, sont, dans la langue, un équivalent des exercices de solfège qui n’ont pas de valeur poétique en eux-mêmes, mais qui permettent à cette inspiration de se manifester à plein, et non derrière le rideau de fumée des coupes arbitraires et des images dont l’abondance est le produit d’un système devenu lui-même producteur à bon compte d’anti-clichés inanes. (p. 110)

Etc. Qu’est-ce que la poésie peut exprimer de la « réalité » ? Le vers compté est certes un artifice mais il favorise notre contact avec ce fond insaisissable de la réalité qu’est le rythme, donc l’approche d’« une saisie éternisée de l’instant ». Comme le fait le swing : Réda traduit le titre de Charlie Parker, It’s the time par « maintenant est toujours le seul moment qui compte ». Seule manière d’accepter cette « vie incompréhensible », comme il l’écrit dans Les ruines de Paris (p. 144). Quelle autre issue ?

Peut-être que si je réussissais enfin à tout décrire, à l’instant même où le moindre brin d’herbe ou de fil de fer paraît, je comprendrais quel rôle ambulant je tiens moi dans ce rythme, dans cet ordre dont s’exerce la poigne extatique partout — des mouvements de cinq gamins en train de shooter une balle, à ce gui noir dans les peupliers établi comme une partition. (pp. 146-147).

Mais il faudrait toujours recommencer… C’est pourquoi Jacques Réda a publié en 2023 Leçons de l’Arbre et du Vent (Gallimard).

Publié dans ESSAIS CRITIQUES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, rencontres et lectures | ![]() Facebook |

Facebook |

04/10/2024

Jacques Réda, Les ruines de Paris

Une fois de plus c’est au coin de ce buffet de gare que je vais pleurer. Au moins les gens du quai d’en face peuvent croire que j’éternue. Ici je suis tout seul. Et je pleure de tout mon corps devant cette solitude, comme si quand même après des mois j’allais retrouver quelqu’un. C’était un autre soir, en octobre. Impossible de m’en empêcher mais ça ne durera pas. Je me demande ce qui dure. Je me le suis demandé pendant toutes ces heures d’autorail dans le Jura noir, ces correspondances sous la pluie, ces attentes dans des haltes aux pendules barrées d’une croix. Et me voilà de nouveau avec le saisissement de la réponse : il n’y a pas de mots ; rien que ce vide ténébreux qui n’est qu’un buffet de gare, la tête contre pour que de loin on suppose que je tousse ou que je rends. Peut-être.

Jacques Réda, Les ruines de Paris, Gallimard, 1978, p. 153.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, les ruines de paris, pleurer | ![]() Facebook |

Facebook |

03/10/2024

Jacques Réda, Les ruines de Paris

Malgré son bébé cette jeune femme a l’œil en coin-du-bois. Je lui demande où trouver une gare ou le 196, et en retour je lui déconseille le sentier d’où je descends. Elle y perdrait certainement la poussette. Sur ses indications bien précises je trouve l’endroit, marqué comme à Paris d’un potelet à tête jaune et rouge, mais l’autobus ne passe jamais. J’écris en haut d’un mur d’où l’on voit s’emballer vers la forêt toute une plaine, qui fut des champs, et qui devient à présent une sorte de savane suburbaine en ondulations pâles au beau soleil. Des émeus, des girafes peut-être, n’étonneraient qu’à moitié.

Jacques Réda, Les ruines de Paris, Gallimard, 1978, p. 118.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, les ruines de paris, paysage | ![]() Facebook |

Facebook |

06/03/2023

Jacques Réda, Mes sept familles : recension

Joue-t-on encore au jeu des sept familles ? Le jeu a pour but de rassembler le plus de fois possible six cartes dont les figures forment une des sept familles — le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le fils, la fille —, c’est-à-dire un groupe homogène. Retenons qu’aux sept poètes retenus, qui apparaissent par ordre alphabétique, manière de ne pas en privilégier un (Jean Follain, André Frénaud, Lorand Gaspar, Jean Grosjean, Louis Guillaume, Francis Ponge, Jean Tardieu), en est ajouté un huitième (Raymond Queneau), en dehors de l’ordre adopté : contrairement aux premiers, Réda l’a connu trop tard pour que des liens d’amitié se créent. De ces écrivains réunis, seul Gaspar (1925-2019) appartient à sa génération ; tous se rencontraient régulièrement et sont « appréciés tant comme poètes qu’en tant qu’hommes » par Jacques Réda.

Très tôt dans sa vie d’écrivain, Réda a publié des notes critiques ; on pense au Premier livre des reconnaissances (1985), en vers (avec notamment Follain, Perros, Armand Robin), livre maintenant dans un ensemble dont la dernière pièce a été donnée en 2021 (Quart livre des reconnaissances), on pense aussi à son Ferveurs de Borges (1988) et à son activité de chroniqueur de jazz pour Jazz magazine (1). On n’oublie pas qu’il a souvent précisé ce qu’était dans sa pratique le vers et la poésie, depuis Celle qui vient à pas légers (1985) jusqu’aux échanges avec Alexandre Prieux, dans l’Entretien avec Monsieur Texte (2020). La part de chaque écrivain retenu dans ce livre est différente, Réda reprend des recensions ou un texte lu en public, l’ensemble ayant été revu, corrigé et, si besoin était, augmenté.

Les liens d’amitié expliquent que Réda mêle les réflexions à propos des livres et les portraits de leurs auteurs ; son art de la digression le conduit à en introduire d’autres, par exemple celui de Pierre Seghers qui, éditeur, avait publié son premier ensemble de proses dans sa collection à compte d’auteur "Poésie 52". Lisant un livre de Follain, une autre digression lui fait percevoir un poème comme un idéogramme « ouvrant dans la multitude des choses et des mots une sorte de perspective ouvragée sur l’’immensité de son paysage » ; de là, glissement et discussion sur Dieu et le monde pour conclure que « l’homme n’est plus qu’une chose parmi les choses », puis retour au livre. Ces digressions sont partie prenante de la manière de lire de Réda, tout comme les brefs récits de rencontre avec tel ou tel écrivain devenu un ami proche avec le temps, c’est dire qu’un livre n’est pas un objet détaché de celui qui l’a écrit ou de ce que l’on a appris du monde, ce dont la recension tient compte.

Ainsi la lecture de Chef-lieu de Follain se développe en se référant à ce que l’on connaît (ou prétend connaître) de la relation entre les mots et les chose ; dans l’enfance,

La perception pure des choses n’a pas encore été troublée par le sentiment de l’énigme de leur présence et les explications que l’on reçoit : elles sont là et ne font qu’acquérir un surcroît de réalité quand nous apprenons à les nommer, de sorte que les mots qui les désignent sont la chose même et le resteront avec le regard de Follain.

Décalage pour le lecteur entre la lecture critique et les échappées vers d’autres sujets ? Réda s’en amuse, « Je m’excuse de ces considérations que je n’aurais pas osé exposer en présence de Follain et Frénaud. Dans un autre article, il revendique ces sorties de route, « Je reviendrai peut-être tout à l’heure (peut-être : je ne suis pas un commentateur très cohérent) ».

Ses lectures ont un point commun, il se préoccupe toujours du rythme. Frénaud : « il engendre, hors de toute référence par le fourmillement ou l’allitération de ses timbres, le déboité de ses cadences, le refus de la mélodie au profit de l’allure plus souple et plus austère du récitatif » ; Grosjean : « diversité dans la prosodie des vers ». Dans le préambule, Réda relève que les chansons ont conservé « vers rimé et mesuré », ce qui est retrouver quelque chose des origines de la poésie, les liens entre rythme et mélodie étant alors étroits. Liens abandonnés, selon Réda, par la poésie d’aujourd’hui fustigée, « Il y a (...) depuis pas mal d’années une telle prostitution de ce que ses souteneurs appellent « la poésie » que je me refuse à situer les poèmes de Grosjean par rapport à ce trottoir ». On ne peut être plus clair. Réda, depuis longtemps, voit dans l’abandon progressif du vers régulier une marque, « un symptôme de l’affaiblissement de [notre langue] ». S’ajoutent des usages aberrants de l’anglais, quand rien ne semble justifier.

Déclin ou non de la langue, le débat est loin d’être clos. Pour la poésie, Réda ne s’embarrasse pas de précautions et, lecteur pendant des décennies aux éditions Gallimard, il relève que la poésie actuelle oscille « entre une dégénérescence du syllabisme et une prose indigente mise en morceaux sans nécessité prosodique » — c’est sans aucun doute une affirmation à laquelle il est difficile de ne pas souscrire. On discuterait son refus du marché de la poésie, même si l’on apprécie son humour ; la poésie ? « on lui a voué un mois, comme à la Vierge Marie » et « dans une saine politique consumériste, un marché ». Réda n’a jamais mâché ses mots dans une société où c’est le consensus qui prime, on peut refuser de le suivre — encore faut-il argumenter.

1) Parmi les livres à propos du jazz : L’Improviste, une lecture du jazz, Gallimard, coll. « Le Chemin » (1980), Jouer le jeu (L’Improviste II), id., 1985, Le Grand Orchestre, (Sur Duke Ellington), Gallimard, coll. « L’un et l’autre », 2011.

.

Jacques Réda, Mes sept familles, collection Théodore Balmoral, fario, 2022, 200 p., 19 €.

Joue-t-on encore au jeu des sept familles ? Le jeu a pour but de rassembler le plus de fois possible six cartes dont les figures forment une des sept familles — le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le fils, la fille —, c’est-à-dire un groupe homogène. Retenons qu’aux sept poètes retenus, qui apparaissent par ordre alphabétique, manière de ne pas en privilégier un (Jean Follain, André Frénaud, Lorand Gaspar, Jean Grosjean, Louis Guillaume, Francis Ponge, Jean Tardieu), en est ajouté un huitième (Raymond Queneau), en dehors de l’ordre adopté : contrairement aux premiers, Réda l’a connu trop tard pour que des liens d’amitié se créent. De ces écrivains réunis, seul Gaspar (1925-2019) appartient à sa génération ; tous se rencontraient régulièrement et sont « appréciés tant comme poètes qu’en tant qu’hommes » par Jacques Réda.

Très tôt dans sa vie d’écrivain, Réda a publié des notes critiques ; on pense au Premier livre des reconnaissances (1985), en vers (avec notamment Follain, Perros, Armand Robin), livre maintenant dans un ensemble dont la dernière pièce a été donnée en 2021 (Quart livre des reconnaissances), on pense aussi à son Ferveurs de Borges (1988) et à son activité de chroniqueur de jazz pour Jazz magazine (1). On n’oublie pas qu’il a souvent précisé ce qu’était dans sa pratique le vers et la poésie, depuis Celle qui vient à pas légers (1985) jusqu’aux échanges avec Alexandre Prieux, dans l’Entretien avec Monsieur Texte (2020). La part de chaque écrivain retenu dans ce livre est différente, Réda reprend des recensions ou un texte lu en public, l’ensemble ayant été revu, corrigé et, si besoin était, augmenté.

Les liens d’amitié expliquent que Réda mêle les réflexions à propos des livres et les portraits de leurs auteurs ; son art de la digression le conduit à en introduire d’autres, par exemple celui de Pierre Seghers qui, éditeur, avait publié son premier ensemble de proses dans sa collection à compte d’auteur "Poésie 52". Lisant un livre de Follain, une autre digression lui fait percevoir un poème comme un idéogramme « ouvrant dans la multitude des choses et des mots une sorte de perspective ouvragée sur l’’immensité de son paysage » ; de là, glissement et discussion sur Dieu et le monde pour conclure que « l’homme n’est plus qu’une chose parmi les choses », puis retour au livre. Ces digressions sont partie prenante de la manière de lire de Réda, tout comme les brefs récits de rencontre avec tel ou tel écrivain devenu un ami proche avec le temps, c’est dire qu’un livre n’est pas un objet détaché de celui qui l’a écrit ou de ce que l’on a appris du monde, ce dont la recension tient compte.

Ainsi la lecture de Chef-lieu de Follain se développe en se référant à ce que l’on connaît (ou prétend connaître) de la relation entre les mots et les chose ; dans l’enfance,

La perception pure des choses n’a pas encore été troublée par le sentiment de l’énigme de leur présence et les explications que l’on reçoit : elles sont là et ne font qu’acquérir un surcroît de réalité quand nous apprenons à les nommer, de sorte que les mots qui les désignent sont la chose même et le resteront avec le regard de Follain.

Décalage pour le lecteur entre la lecture critique et les échappées vers d’autres sujets ? Réda s’en amuse, « Je m’excuse de ces considérations que je n’aurais pas osé exposer en présence de Follain et Frénaud. Dans un autre article, il revendique ces sorties de route, « Je reviendrai peut-être tout à l’heure (peut-être : je ne suis pas un commentateur très cohérent) ».

Ses lectures ont un point commun, il se préoccupe toujours du rythme. Frénaud : « il engendre, hors de toute référence par le fourmillement ou l’allitération de ses timbres, le déboité de ses cadences, le refus de la mélodie au profit de l’allure plus souple et plus austère du récitatif » ; Grosjean : « diversité dans la prosodie des vers ». Dans le préambule, Réda relève que les chansons ont conservé « vers rimé et mesuré », ce qui est retrouver quelque chose des origines de la poésie, les liens entre rythme et mélodie étant alors étroits. Liens abandonnés, selon Réda, par la poésie d’aujourd’hui fustigée, « Il y a (...) depuis pas mal d’années une telle prostitution de ce que ses souteneurs appellent « la poésie » que je me refuse à situer les poèmes de Grosjean par rapport à ce trottoir ». On ne peut être plus clair. Réda, depuis longtemps, voit dans l’abandon progressif du vers régulier une marque, « un symptôme de l’affaiblissement de [notre langue] ». S’ajoutent des usages aberrants de l’anglais, quand rien ne semble justifier.

Déclin ou non de la langue, le débat est loin d’être clos. Pour la poésie, Réda ne s’embarrasse pas de précautions et, lecteur pendant des décennies aux éditions Gallimard, il relève que la poésie actuelle oscille « entre une dégénérescence du syllabisme et une prose indigente mise en morceaux sans nécessité prosodique » — c’est sans aucun doute une affirmation à laquelle il est difficile de ne pas souscrire. On discuterait son refus du marché de la poésie, même si l’on apprécie son humour ; la poésie ? « on lui a voué un mois, comme à la Vierge Marie » et « dans une saine politique consumériste, un marché ». Réda n’a jamais mâché ses mots dans une société où c’est le consensus qui prime, on peut refuser de le suivre — encore faut-il argumenter.

1) Parmi les livres à propos du jazz : L’Improviste, une lecture du jazz, Gallimard, coll. « Le Chemin » (1980), Jouer le jeu (L’Improviste II), id., 1985, Le Grand Orchestre, (Sur Duke Ellington), Gallimard, coll. « L’un et l’autre », 2011.

Jacques Réda, Mes sept familles, collection Théodore Balmoral, fario, 2022, 200 p., 19 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 24 janvier 2023.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, mes sept familles | ![]() Facebook |

Facebook |

14/11/2022

Les Ruines de Paris

Des fleurs des acacias qui moussent pendent au-dessus du trottoir. Je m’aperçois que trois demoiselles pour vouloir en cueillir des grappes : elles n’y arriveront pas. J’estimerais assez naturel de leur venir en aide, mais qu’en penseraient-elles, et puis moi, dans le vacillement de la courte échelle ? J’attends donc qu’elles aient disparu avant de plonger les bras dans le lait frais bouillonnant de ces géants de la ligne de Ceinture. Les fleurs sentent le grenier à foin un été sous l’averse (je me souviens de l’été de 43), la cigarette Senior Service, le cou de jeune fille, la camomille — bref elles sentent surtout l‘acacia. Si candides, si fragiles, j’en remplis ma sacoche dont le ressort va sauter rue d’Alésia, s’embrouillant dans la chaîne, compliquant prosaïquement le reste de la journée, alors que j’avais prémédité de bouleverser ma vie en offrant ces fleurs — mais je divague, et surtout j’anticipe ; je n’ai même pas encore atteint le coin de la rue de Patay, près du restaurant La Pente Douce ; je ne fais qu’amorcer la descente vers les derniers potagers suspendus de la rue Regnault, et là, dans les lointains brumeux d’une Afrique de rêve, d’horizons en photogravure d’atlas géographique, aberrant mais fatal, sans nom, sans raison, sans emploi, éclôt en fragment absolu le piton du zoo de Vincennes.

Jacques Réda, Les Ruines de Paris, Gallimard, 1972, p. 86-87.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, less ruines de paris, acacia, demoiselle, odeur | ![]() Facebook |

Facebook |

13/11/2022

Jacques Réda, Retour au calme

La mercière

Ayant mis des chandails en solde sur le trottoir,

Elle contemple l’infini du fond de sa boutique.

Au passage on entend grésiller des musiques

Comme de l’huile chaude, au fond d’un petit transistor.

On croise en même temp des gens qui déménagent

Des poêles, des ballons débordant de lainages,

Ils ont l’air misérable et louche, un peu traqué.

Un couloir de travers les avale, et le pavé

Luit de nouveau comme un couteau dans un libre-service.

Froid et gras, son reflet met dans la profondeur

Des vitrines une autre rue où le ciel des tropiques

Décoloré voisine avec les fioles du coiffeur,

Des lavabos et des gâteaux aux couleurs utopiques,

Pendu bien au-delà sans remuer d’un cil,

L'œil résigné de la mercière les traverse.

Elle n’attend plus rien. L’hiver est nuisible au commerce,

Elle ne vendra pas aujourd’hui la moindre bobine de fil.

Jacques Réda, Rettour au calme, Gallimard, 1989, p. 67.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, retour au calme, mercière, infini, hiver | ![]() Facebook |

Facebook |

12/11/2022

Jacques Réda, Retour au calme

La pie

Au nouvel habitant de la cour (la pie) ;

Derrière mon rideau, ma vieille, je t’épie,

Car depuis ce matin — et ce n’est pas fini —

Tu n’as pas arrêté d’aller, venir ; ton nid

Doit prendre forme en haut de l’immense platane,

Avec des ramillons, des bouts de tarlatane,

De paille, de ficelle ; et, régulièrement,

On entend éclater ton sec ricanement

Qui suspend à tout coup la cadence baroque

Du merle et des moineaux, l’effervescent colloque.

Le concert matinal deviendra bien succinct

Quand, ta famille ayant passé de deux à cinq,

La cour, déjà soumise aux rauques tourterelles,

Retentira du bruit sans fin de ses querelles,

Il est vrai que dans le blason des animaux,

Rien ne vaut la sobriété des deux émaux

Qui, composant le rien d’argent pur et de sable,

Te rendent entre mille oiseaux reconnaissable,

Comme ce vol au mécanique et lourd ballant

Qui paraît imiter celui d’un cerf-volant.

(...)

Jacques Réda, Retour au calme, Gallimard, 1989, p. 131.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, retour au calme, pie, concert | ![]() Facebook |

Facebook |

03/09/2021

Jacques Réda, L'herbe des talus

Tombeau de mon livre

Livre après livre on a refermé le même tombeau.

Chaque œuvre a l’air ainsi d’une plus ou moins longue allée

Où la dalle discrète alterne avec le mausolée.

Et l’on dit, c’était moi, peut-être, ou bien : ce fut mon beau

Double infidèle et désormais absorbé dans le site,

Afin que de nouveau j’avance et, comme on ressuscite —

Lazare mal défait des bandelettes et dont l’œil

Encore épouvanté d’ombre cligne sous le soleil —

Je tâtonne parmi l’espace vrai vers la future

Ardeur d’être, pour me donner une autre sépulture.

Jusqu’à ce qu’enfin, mon dernier fantôme enseveli

Sous sa dernière page à la fois navrante et superbe,

Il ne reste rien dans l’allée où j’ai passé que l’herbe

Et sa phrase ininterrompue au vent qui la relit.

Jacques Réda, L'herbe des talus, Gallimard, 1984, p. 208.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, l'herbe des talus, tombeau de mon livre | ![]() Facebook |

Facebook |

21/01/2021

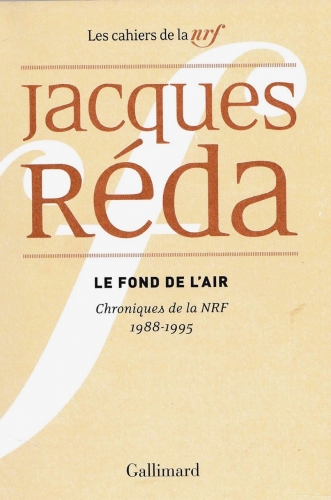

Jacques Réda, Le Fond de l'air : recension

« Ainsi va le monde »

Jacques Réda s’est vu proposer de prendre la direction de La NRF en 1987 quand Georges Lambrichs, qui l’avait fait entrer chez Gallimard comme lecteur, abandonna la tâche à cause de l’état de ses yeux. La situation des revues, à ce moment, était médiocre, loin des tirages des années 1930, désaffection du public comme des auteurs, « le règne des revues littéraires avait touché à son déclin, faute de représenter pour les auteurs une sorte d’étape naturelle sur le chemin de la publication en livre. » Réda est resté jusqu’en 1995 à la tête de la revue, créant, après Le temps, comme il passeet L’air du temps, la rubrique Le fond de l’air. Ce sont ses contributions qui sont réunies dans ce livre.

Les contributions traitent des sujets les plus divers, souvent ouvertes avec "la question...", de "La question toponymique" dans les villes à "La question du paysage" ; d’autres titres suggèrent parfois un traitement humoristique comme, anagrammatique, "Vélos volés" ou "Contribution à la définition d’une langue européenne". L’importance du sujet dépasse bien souvent les limites d’un bref article mais Réda y met en évidence l’absence de logique de la plupart des décisions ou propositions, parfois leur absurdité ; ce faisant, l’humour lie tous les textes, sans exception. On retiendra quelques sujets relatifs à la langue et aux Lettres.

"La question poétique" part d’un article paru dans Libération, qui reprend le refrain bien connu du divorce entre la poésie et le public, mais l’un des poètes qui regrette cet écart écrit par ailleurs des vers, reproduits (« Toi cloche vespertinale / des tablettes le nombril /les cinnames et les baumes / le manger et le dictame ! [etc.] ») qui ne deviendraient (peut-être ?) compréhensibles qu’accompagnés d’un commentaire, alors que deux autres vers cités en note, d’un autre écrivain, laissent perplexe (« Tmol / Fst hrt »). Toujours sur ce sujet, sont reproduites quelques lignes d’un écrit théorique dont la simplicité n’est pas la première qualité ; à sa suite est mise en cause la politique éditoriale de Gallimard qui se contenterait d’avoir une « production raréfiée limitée à quelques "poètes maison" », ce qui évidemment est inexact et une liste d’auteurs le prouve. Sur les trois points, Réda ne fait rien d’autre que mettre en évidence ce qui contredit les affirmations de la journaliste, et du même coup montre que le problème, pour le moins mal posé, est seulement une « fièvre récurrente qui, de loin en loin, ressaisit, à propos de la poésie française actuelle, des gens dont c’est le dernier des soucis. »

Cette manière de faire, citer ce qui est à examiner pour que le lecteur puisse juger du bien-fondé de la lecture critique, met efficacement en cause l’inanité de bien des projets. Il y a des « États généraux de la poésie » annoncés ? Réda retourne au sens des mots et à ce que furent les États généraux de 1789 : en sortira-t-il pour la poésie une Constituante, d’où une Législative, puis une Convention et, pourquoi pas une Terreur ? Ironie à l’égard de ceux — qui les mandate ? — qui prétendent discuter de « la création poétique elle-même » et l’on se demande si ce genre de réunion n’aboutirait pas à une « définition officielle, administrative, voire obligatoire » de la poésie. Les organisateurs de ce genre de réunions ont eu comme successeurs ceux qui ont tenté en 2020 de congeler Rimbaud et Verlaine au Panthéon, mais déjà en 1991 avait été formée une « délégation générale aux Années Rimbaud » : « le fait consterne et le pluriel terrorise », commente Réda, qui suggérait alors pour faire bon poids un « Parc de loisirs Arthur Rimbaud dans les environs de Charleville » avec tout ce qui accompagne ce genre d’établissements.

Réda est également attentif aux changements dans la langue, relevant l’abondance de mots anglais en entrée dans le Petit Robert, édition de 1992, alors que pour chacun un mot français existe ; l’emprise de la civilisation américaine est restée forte depuis et, sans se poser de question sur la nécessité de s’exprimer en leur langue, ministres et journalistes parlent de cluster pour ce qui est un « foyer de contagion » — trop long sans doute et moins in... L’abandon du vocabulaire est parfois moins visible, Réda relève en 1989 que dans tous les contextes générer remplace « engendrer, déterminer, produire, amener, entraîner, occasionner, conduire à », que sur s’emploie pour « à, vers » ("je vais sur Paris"), qu’à « oui / non » se sont substitués absolument, tout à fait / pas du tout — « Je crois, dit le présentateur, que vous êtes née à Coutances ? - Tout à fait, répond la vedette », etc. C’est évidemment l’ensemble des remarques sur la langue qu’il faudrait relever, Réda n’a rien d’un puriste grincheux et n’ignore pas que, par exemple, l’abondance des anglicismes doit plus à la puissance économique des États-Unis et à la fascination d’un mode de vie qu’à la paresse ; de la Corée à la banlieue parisienne les téléspectateurs ont vu la série Dallas et ont des images communes, une « culture » commune comme on dit aujourd’hui ; c’est bien la « médiocrité la plus nauséeuse qui devient la règle » dans les programmes télévisés. On se demande ce qu’écrirait Réda aujourd’hui : alors que règnent les sondages les plus absurdes et, plus encore, les réseaux dits sociaux, "nauséeux" serait un aimable euphémisme.

Les brèves chroniques de Réda n’avaient pas d’autre objet que de susciter la réflexion à propos des choses du monde, qu’il s’agisse du langage, du comportement vis-à-vis des femmes, des « vélos volés », et, observateur sans complaisance, de le faire avec humour. On sourit souvent à le lire, en approuvant ses observations toujours justes. Revenant par exemple sur ce marronnier d’un certain journalisme, les extra-terrestres, il affirme que nous serions bien gênés s’ils venaient sur terre, car comment leur dire : « voici une famine, une guerre civile, un massacre, un camp de concentration ; voici une centrale nucléaire fondue, des colonnes de Buren, une commission de Bruxelles, un jeu télévisé. »

Et, en effet, nous supportons tout cela.

Le commentaire de sitaudis.fr

"Chroniques de la NRF" (1988-1995)

Les Cahiers de la nrf, Gallimard, 2020

128 p.

12,50 €

« Ainsi va le monde »

Jacques Réda s’est vu proposer de prendre la direction de La NRF en 1987 quand Georges Lambrichs, qui l’avait fait entrer chez Gallimard comme lecteur, abandonna la tâche à cause de l’état de ses yeux. La situation des revues, à ce moment, était médiocre, loin des tirages des années 1930, désaffection du public comme des auteurs, « le règne des revues littéraires avait touché à son déclin, faute de représenter pour les auteurs une sorte d’étape naturelle sur le chemin de la publication en livre. » Réda est resté jusqu’en 1995 à la tête de la revue, créant, après Le temps, comme il passeet L’air du temps, la rubrique Le fond de l’air. Ce sont ses contributions qui sont réunies dans ce livre.

Les contributions traitent des sujets les plus divers, souvent ouvertes avec "la question...", de "La question toponymique" dans les villes à "La question du paysage" ; d’autres titres suggèrent parfois un traitement humoristique comme, anagrammatique, "Vélos volés" ou "Contribution à la définition d’une langue européenne". L’importance du sujet dépasse bien souvent les limites d’un bref article mais Réda y met en évidence l’absence de logique de la plupart des décisions ou propositions, parfois leur absurdité ; ce faisant, l’humour lie tous les textes, sans exception. On retiendra quelques sujets relatifs à la langue et aux Lettres.

"La question poétique" part d’un article paru dans Libération, qui reprend le refrain bien connu du divorce entre la poésie et le public, mais l’un des poètes qui regrette cet écart écrit par ailleurs des vers, reproduits (« Toi cloche vespertinale / des tablettes le nombril /les cinnames et les baumes / le manger et le dictame ! [etc.] ») qui ne deviendraient (peut-être ?) compréhensibles qu’accompagnés d’un commentaire, alors que deux autres vers cités en note, d’un autre écrivain, laissent perplexe (« Tmol / Fst hrt »). Toujours sur ce sujet, sont reproduites quelques lignes d’un écrit théorique dont la simplicité n’est pas la première qualité ; à sa suite est mise en cause la politique éditoriale de Gallimard qui se contenterait d’avoir une « production raréfiée limitée à quelques "poètes maison" », ce qui évidemment est inexact et une liste d’auteurs le prouve. Sur les trois points, Réda ne fait rien d’autre que mettre en évidence ce qui contredit les affirmations de la journaliste, et du même coup montre que le problème, pour le moins mal posé, est seulement une « fièvre récurrente qui, de loin en loin, ressaisit, à propos de la poésie française actuelle, des gens dont c’est le dernier des soucis. »

Cette manière de faire, citer ce qui est à examiner pour que le lecteur puisse juger du bien-fondé de la lecture critique, met efficacement en cause l’inanité de bien des projets. Il y a des « États généraux de la poésie » annoncés ? Réda retourne au sens des mots et à ce que furent les États généraux de 1789 : en sortira-t-il pour la poésie une Constituante, d’où une Législative, puis une Convention et, pourquoi pas une Terreur ? Ironie à l’égard de ceux — qui les mandate ? — qui prétendent discuter de « la création poétique elle-même » et l’on se demande si ce genre de réunion n’aboutirait pas à une « définition officielle, administrative, voire obligatoire » de la poésie. Les organisateurs de ce genre de réunions ont eu comme successeurs ceux qui ont tenté en 2020 de congeler Rimbaud et Verlaine au Panthéon, mais déjà en 1991 avait été formée une « délégation générale aux Années Rimbaud » : « le fait consterne et le pluriel terrorise », commente Réda, qui suggérait alors pour faire bon poids un « Parc de loisirs Arthur Rimbaud dans les environs de Charleville » avec tout ce qui accompagne ce genre d’établissements.

Réda est également attentif aux changements dans la langue, relevant l’abondance de mots anglais en entrée dans le Petit Robert, édition de 1992, alors que pour chacun un mot français existe ; l’emprise de la civilisation américaine est restée forte depuis et, sans se poser de question sur la nécessité de s’exprimer en leur langue, ministres et journalistes parlent de cluster pour ce qui est un « foyer de contagion » — trop long sans doute et moins in... L’abandon du vocabulaire est parfois moins visible, Réda relève en 1989 que dans tous les contextes générer remplace « engendrer, déterminer, produire, amener, entraîner, occasionner, conduire à », que sur s’emploie pour « à, vers » ("je vais sur Paris"), qu’à « oui / non » se sont substitués absolument, tout à fait / pas du tout — « Je crois, dit le présentateur, que vous êtes née à Coutances ? - Tout à fait, répond la vedette », etc. C’est évidemment l’ensemble des remarques sur la langue qu’il faudrait relever, Réda n’a rien d’un puriste grincheux et n’ignore pas que, par exemple, l’abondance des anglicismes doit plus à la puissance économique des États-Unis et à la fascination d’un mode de vie qu’à la paresse ; de la Corée à la banlieue parisienne les téléspectateurs ont vu la série Dallas et ont des images communes, une « culture » commune comme on dit aujourd’hui ; c’est bien la « médiocrité la plus nauséeuse qui devient la règle » dans les programmes télévisés. On se demande ce qu’écrirait Réda aujourd’hui : alors que règnent les sondages les plus absurdes et, plus encore, les réseaux dits sociaux, "nauséeux" serait un aimable euphémisme.

Les brèves chroniques de Réda n’avaient pas d’autre objet que de susciter la réflexion à propos des choses du monde, qu’il s’agisse du langage, du comportement vis-à-vis des femmes, des « vélos volés », et, observateur sans complaisance, de le faire avec humour. On sourit souvent à le lire, en approuvant ses observations toujours justes. Revenant par exemple sur ce marronnier d’un certain journalisme, les extra-terrestres, il affirme que nous serions bien gênés s’ils venaient sur terre, car comment leur dire : « voici une famine, une guerre civile, un massacre, un camp de concentration ; voici une centrale nucléaire fondue, des colonnes de Buren, une commission de Bruxelles, un jeu télévisé. »

Et, en effet, nous supportons tout cela.

Jacques Réda, Le Fond de l’air, ‘’Chroniques de la NRF’’, (1988-1995), Les Cahiers de la nrf, Gallimard, 2019, 128 p., 12,50 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 7 décembre 2020.

Publié dans RECENSIONS, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, le fond de l'air : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

28/11/2020

Jacques Réda, Le fond de l'air, Chroniques de La NRF, 1988-1995

Le pompon [1991]

À l’occasion d’une Fête de la poésie intitulée Pour la poésie [...] événement national créé à (sic) l’initiative du ministère de la Culture et de la Communication, se sont tenus les 12, 13 et 14 juin derniers, à Marseille, des États généraux de la Poésie. On ne sait trop de quels mandants les délégués avaient reçu leur charge, mais on identifiait aisément deux ou trois représentants de la noblesse, des observateurs délégués par le clergé, quelques figures typiques du tiers état. Cette assemblée se proposait de dresser un état des lieux de la poésie d’aujourd’hui [...] pour aboutir à toute une série de propositions concrètes dans différents domaines en faveur de la poésie. On peut donc espérer que ces États généraux ne tarderont pas à engendrer une Constituante, puis une Législative accouchant à son tour d’une Convention et, peut-être, d’une petite Terreur. Car à quoi des propositions concrètes serviraient-elles si elles ne devaient pas déboucher sur des mesures de salut public ? Les États généraux n’ayant pas hésité à aborder la question de la création poétique elle-même, on est en droit d’attendre une définition enfin officielle, administrative, voire obligatoire, d’une poésie garantie par le gouvernement. Avouons que ce sera bien commode.

Jacques Réda, Le fond de l’air, Chroniques de La NRF, 1988-1995, Gallimard, 2020, p. 90-91.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, le fond de l’air, chroniques de la nrf, 1988-1995, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

23/09/2020

Jacques Réda, Retour au calme

La boulangerie

Souvent assez tard en hiver cette boulangerie

En face reste ouverte, et l’on peut voir le pain

Nimber d’or les cheveux frisés de la boulangère

Qui, bien qu’à tant d’égards ordinaire, nourrit

Des desseins obliques de femme et s’ennuie. Et parfois

La boutique à cette heure est vide ; elle ne brille

Qu’à la gloire exclusive du pain.

Il suffit bien je crois de sa lumière au coin

De la rue assez tard en hiver pour que l’on remercie.

Jacques Réda, Retour au calme, Gallimard, 1989, p. 92.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, retour au calme, boulangerie, ennui, pain | ![]() Facebook |

Facebook |

21/09/2020

Jacques Réda, L'incorrigible

Ulysses

Des pas sertis dans le bitume ont un éclat de cuivre :

Ce sont les traces du héros de ce fameux roman

Qui circule à travers Dublin, l’agite, et la délivre

De son destin provincial — étrange moment

Où tous les récits ont trouvé leur aboutissement

Convulsif dans une Odyssée convulsivement ivre.

Quand on accompagne ces pas, il arrive un moment

Où l’on se demande où l’on va : dans la ville, ou le livre ?

On s’y perd à la longue. Mais un circuit personnel

Se dessine, qui vous ramène aux abords d’O’Connell

Bridge ou devant la poste à l’imposante colonnade.

On y discerne des éclats de balle ou de grenade,

Et c’est dans l’histoire vraie, et ses héros de sang

Qui mêlés à l’imaginaire arrête le passant.

Jacques Réda, L’incorrigible, Gallimard, 1996, p. 66.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, l’incorrigible, ulysses, dublin, james joyce, traces | ![]() Facebook |

Facebook |

20/09/2020

Jacques Réda, L'adoption du sytème métrique

L’insaisissable

Le matin et le soir, quand la foule s’active

Entre les carrefours, déserts après midi

Comme au fond d’un miroir où l’heure s’engourdit,

J’ai vu dans les faubourgs la beauté fugitive.

Je reconnais de loin la teinte un peu trop vive

De sa robe trop courte et le geste arrondi

Qu’elle a vers ses cheveux dont la flamme assourdit

L’éclat des bijoux faux des vitrines.

J’arrive

Parfois à m’approcher d’elle, mais c’est toujours

Quand de nouveau midi submerge ces faubourgs

Dont le silence augmente avec leur étendue.

Elle m’appelle alors, et – joueuse –

M’échappe quand j’allais l’atteindre : dans l’instant,

Plus personne – un couloir sordide l’a happée,

Puis ce miroir au fond duquel, en écoutant

Mon pas elle se tient droite comme une épée.

Jacques Réda, L’adoption du système métrique,

Gallimard, 2011, p. 26.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, l’adoption du système métrique, l'insaisissable, beauté, fuite | ![]() Facebook |

Facebook |

18/09/2020

Jacques Réda, Du rythme — revue Catastrophes

Lettre parue dans la revue en ligne Catastrophes le 15 septembre 2020

Du rythme

Hyères, le 13 juillet 2020

.

Cher Laurent Albarracin,

Chers Catastrophés,

merci de me convier une fois encore dans votre cénacle dont aucun de ceux qui l’ont précédé dans l’histoire de la littérature ne s’est réuni sous un nom aussi approprié aux circonstances.

Mais répondre point par point à un questionnaire, m’a toujours laissé l’impression un peu désagréable de subir un interrogatoire. Aussi répondrai-je globalement au vôtre qui, d’ailleurs, concerne divers aspects du rapport qu’entretiennent, non moins globalement, prose et poésie.

Ici j’observe déjà un temps d’arrêt, car on sait à peu près ce que signifie le mot prose (si l’on fait abstraction du sens particulier qu’il a en latin de la liturgie romaine), mais je ne connais aucune définition communément acceptable du terme poésie. Je lui préférerai donc le mot vers, puisque même après l’abandon de ses formes régulières, et de ce qui justifiait pleinement l’emploi de ce nom, les poètes ont continué, pour la plupart, à présenter leur prose découpée d’abord en suivant plus ou moins les règles de la syntaxe, puis, fatalement, après l’avoir bousculée, selon des modèles arbitraires individuels qui relèvent de l’artifice typographique.

Prose et vers, donc, si vous le voulez bien, étant entendu qu’il existe des proses poétiques et des vers d’un prosaïsme parfait.

Mais il me semble que nous devons remonter à une époque où le langage ne connaissait pas la partition entre écrit et parlé. Certainement alors, en raison de ses avantages en matière de mémorisation, mais aussi des ressources de mystère et de puissance qu’il paraissait détenir pour le prêtre ou le sorcier, le vers a permis de distinguer le sacré du profane, et d’introduire ensuite dans le profane un élément particulier que nous appelons vaguement poésie.

Toutefois je vois les choses autrement, et je les ai vues ainsi de bonne heure, non en raison d’un « génie » particulier, mais bien parce que je suis, au contraire, longtemps resté au niveau commun brut où nous abordons le langage. C’est-à-dire, et peut-être même avant d’être nés, que nous découvrons d’instinct qu’il existe deux états principaux du langage : l’un qui n’est qu’une modulation, dans le mouvement incessant du temps, du sens qu’il véhicule dans le domaine de la vie courante ; l’autre qui, comme à contretemps, et sans pouvoir échapper à l’écoulement de la durée, y introduit un élément fixe qui est le vers. C’est en lisant La Naissance de la tragédie de Nietzsche (je ne suis pas nietzschéen pour autant), que j’ai compris en quoi mon intuition, universellement partagée, était juste : avant tout, il y a le rythme. Et les gestuelles comme les danses et arrangements de son qui ont dû précéder le langage (voyez les autres animaux), traduisent cette relation du vivant (de l’inerte aussi) avec le rythme.

L’invention progressive de l’écrit a tout changé. Longtemps encore, danse, musique et vers ont été réunis et, pour ce qui regarde notre propre histoire, le divorce ne s’est définitivement accompli qu’au moment de ce qu’on appelle curieusement la Renaissance.

Sans jamais rompre franchement mes liens avec ce qui me parait la prosodie naturelle, puisqu’elle fait droit au rythme qui informe tout, j’ai comme tout le monde écrit diverses espèces de vers réputés libres, avant de revenir aussi strictement que possible au vers régulier. Ce qui s’est passé depuis Rimbaud – et avec lui – prouve que notre langue s’est révélée, pour cause d’usure, incapable de trouver une autre structure susceptible de replacer le vers dans le continu rythmique à l’œuvre partout. Elle n’y peut parvenir qu’en changeant profondément elle-même, comme les divers latins en usage dans les Gaules entre le IIIe et le Xe siècle sont insensiblement devenus, au XVIIe, un intangible français.

Il ne sert à rien de le défendre. Mais il serait aussi vain de croire qu’avec le processus de métamorphose où son âge et toutes sortes de circonstances l’ont engagé depuis cent-cinquante ans, notre langue puisse se fixer de façon durable, utile à la communauté, autrement qu’à la faveur d’initiatives ponctuelles, individuelles, stériles et éphémères dans le parlé comme dans l’écrit.

Le français écrit se présente actuellement sous deux formes : une forme relativement stable de prose qui est en somme notre latin (et, en gros, celui de la langue littéraire), et celui du vers qui ayant perdu le contact avec le rythme, peine indéfiniment à le rechercher jusque dans les diverses et innombrables contorsions qu’on veut lui imposer.

C’est sans doute ce qui explique le mieux la désaffection dont la poésie est l’objet : on ne comprend plus la langue qu’elle emploie, chacun ayant son propre dialecte en vers, l’ensemble offrant la seule cohésion paradoxale d’un chaos typographique.

Écrire comme on parle ? Mais l’on ne parle déjà plus aujourd’hui le français que l’on parlait hier, et qui aura changé demain encore. Durant environ trois bons siècles (disons de 1620 à 1920), la langue écrite est restée proche comme jamais de la langue parlée par ceux qui savaient écrire. Et c’était certes un privilège, désormais à peu près aboli, mais sans effet, puisqu’en même temps la langue parlée a commencé à perdre l’énergie nécessaire à son renouvellement et à son simple maintien.

Voilà pourquoi j’écris en ce moment même en latin, et pourquoi, dans ce latin, je réutilise les formes de vers qu’il a patiemment et anonymement élaborées, car j’ai renoncé à croire que je pouvais me montrer plus savant que lui. Sa pratique n’exige qu’un peu de travail et un peu de modestie. À la portée de tous, il est le plus éminemment démocratique. Des dizaines de milliers de poètes l’ont employé (davantage peut-être), et permis de voir apparaître ceux que l’on peut attribuer sans erreur à Du Bellay, La Fontaine, Delille, Hugo, Baudelaire, Mallarmé, Toulet, Audiberti. (J’en passe.)

La vieillerie que lui a reprochée Rimbaud, est devenue celle du vers parfois gâteux qui universellement radote, au besoin avec une très constante intention de contribuer à la ruine qui le menaçait de toute manière.

Personne n’est coupable. Comme un jour me l’a dit prosaïquement Guillevic, en son temps célèbre, « on fait ce qu’on peut, on n’est pas des bœufs. » Voilà de quoi en rabattre sur le lyrisme. Et malheureusement pas que sur lui...

Pardon de m’être montré si loquace : le sujet me tient à cœur. Je comprendrais très bien que vous ne puissiez pas publier la totalité de ma réponse. mais je ne souhaite pas que l’on n’en donne que des extraits. Comme je suppose que vous, vous l’aurez lue, j’estimerai avoir eu ainsi suffisamment de vrais lecteurs.

.

Avec ma sympathie la plus sincère,

JRéda

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, du rythme, prose, poésie, français, écrit, oral, vers, prose — revue catastrophes | ![]() Facebook |

Facebook |