12/01/2021

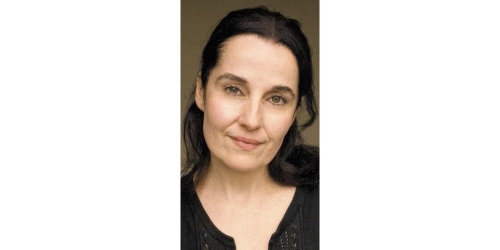

Sandra Moussempès, Vestiges de fillette

Reflet 1

Lèvres dévastées, le rouge vif déborde, les yeux sans fin au contour aguicheur, elle s’accroupit (pagne mauve lèvres offertes tee-shirt près du corps), regarde au loin, les traces noires autour des yeux, sourcils maladroitement repeints de la main d’une enfant, la lumière opaque, moue d’une fillette, rayons roses sur le corps, secret de la paille autour de ses cuisses refermées, elle s’imagine de l’autre côté du miroir.

Reflet 2

Les draps noirs sur les seins, dessein caché de l’autre monde. La dentelle d’une bretelle soutient la gorge dorée, dorure éternelle, les cheveux blonds, délavés par temps orageux, embroussaillés, sa bouche enflammée, le rouge dévie, regard docile presque doux (les pleurs ou le discours indicible d’une nuit blanche) elle tient au cœur du corps le drap froissé, elle, blonde à gémir, l’œil glauque et langoureux, désir tiède de l’autre corps, luxure des lumières, l’éclat de sa peau, en plein jour, émaillée.

Sandra Moussempès, Vestiges de fillette, Poésie / Flammarion, 1997, p. 103-104.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sandra moussempès, vestiges de fillette, reflet | ![]() Facebook |

Facebook |

11/01/2021

Marina Tsvétaïéva, Le ciel brûle

Tu m’aimas dans la fausseté

Du vrai — dans le droit au mensonge,

Tu m’aimas — plus loin : c’eût été

Nulle part ! Au-delà ! Hors songe !

Tu m’aimas longtemps et bien plus

Que le temps. — La main haut jetée ! —

Désormais :

-

-

-

-

-

-

- Tu ne m’aimes plus ! —

-

-

-

-

-

C’est en cinq mots la vérité.

12 décembre 1923

Marina Tsvétaïéva, Le ciel brûle, suivi de Tentative

de jalousie, traduction Pierre Léon et Ève Malleret,

Poésie / Gallimard,1999, p.119.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marina tsvétaïéva, le ciel brûle, suivi de tentative de jalousie | ![]() Facebook |

Facebook |

09/01/2021

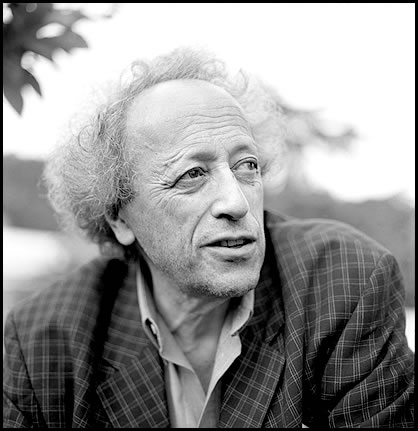

Raymond Queneau, Fendre les flots

La moule de l’estuaire

Collée au pilotis sapeur sachant saper

se balançant aux sons de l’orchestre tzigane

la bestiole paisible aime la société

les remous de la mer et le contact des algues

et la caresse des vagues inextinguibles

elle dort bien tranquille étant incomestible

longtemps longtemps longtemps elle pourra bercer

sa placide nature au flonflons des violons

Raymond Queneau, Fendre les flots, Gallimard,

1969, p. 116.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, fendre les flots, la moule de l'estuaire | ![]() Facebook |

Facebook |

08/01/2021

Raymond Queneau, Battre la campagne

Le citadin aux champs

Abuser du temps qui passe

soustraire l’air d’une souris

piocher dans le beurre en motte

atteindre l’eau d’un coup de scie

piétiner l’or de la crotte

étreindre le blé sans épis

insulter mouche qui trotte

sermonner les poux des brebis

abuser du temps qui passe

voilà tout ce qu’à la campagne

fait le monsieur de Paris

Raymond Queneau, Battre la campagne,

Gallimard, 1968, p. 67.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

07/01/2021

Raymond Queneau, Courir les rues

Tous les parfums de l’Arabie

Il y avait un passage Waterloo

on l’a démoli

c’est qu’on est patriote à Paris

alors pourquoi une rue Jules César

l‘ennemi juré des Gaulois

ces ancêtres

elle se musse non loin de la gare de Lyon

et quel air banal

soudain cette odeur

plantes aromates épices tropiques

effluves fragrances botaniques

garrigues de Provence jardins d’Ispahan

je fonce et flaire

le CPM fondé en 1901 m’attire

le CPM c’est-à-dire

l’omptoir harmaceutique oderne

mais non ce n’est pas là

je fonce et flaire et découvre

Les Bons Producteurs

vente en gros

herboristeries de toute provenance

Les Bons Producteurs

ont la bonne odeur

mais elle ne va pas plus loin que le boulevard de la Bastille

en face de l’autre côté du canal

s’assirent sur un banc Bouvard et Pécuchet

comme il faisait une chaleur de trente-trois degrés

Raymond Queneau, Courir les rues, Gallimard, 1967, p. 155-156.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, courir les rues, tous les parfums de el'arabie | ![]() Facebook |

Facebook |

06/01/2021

Bernard Noël, L'été langue morte

L’été langue morte

Chant I

le monde n’est pas fini

et quand le vent se ève

notre visage est différent

l’amour défait l’amour

pour devenir plus que lui-même

qui va mourir

sait que la beauté est inexorable

je regarde ton souffle

tu t’évapores

l’obscur du temps est un ongle

derrière l’œil

il faudrait tenir sa langue

jusqu’au commencement du monde

la lumière est terrible

la mer ressasse

tu cherches un point parmi le jour

le présent est sans but

sans contour

et le sommet des pierres

ne connaît pas leur ombre

(...)

Bernard Noël, L’été langue morte, dans

Les Plumes d’Éros, Œuvres I, P.O.L, 2010, p. 87.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, l’été langue morte, les plumes d’Éros | ![]() Facebook |

Facebook |

05/01/2021

Pierre Reverdy, Sable mouvant

Clair mystère

Par-dessus le portique où s’enroule la treille et ou chante l’oiseau — À la fenêtre où se dressent une tête et un buste immobile. Derrière le mur qui penche et l’air qui s’éblouit, un œil à demi clos qui attend le signal.

Pierre Reverdy, Sable mouvant, Poésie / Gallimard, 2003, p. 62.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, sable mouvant, clair mystère | ![]() Facebook |

Facebook |

04/01/2021

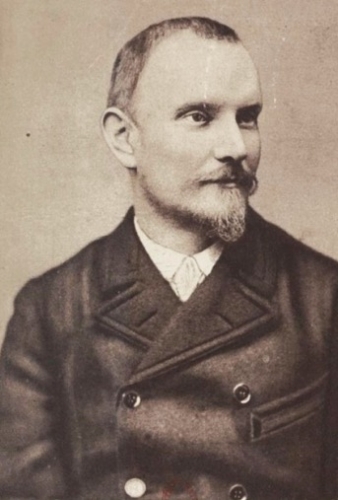

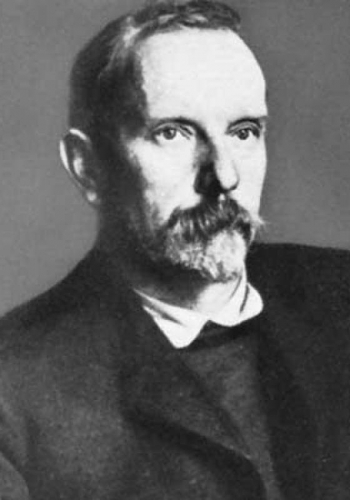

Jules Renard, Journal, 1887-1910

Prononcer vingt-cinq aphorismes par jour et ajouter à chacun d’eux : « Tout est là ! »

La mélancolie soudaine de celui à qui l’on dit : « Vous savez que je pars en voyage ? »

Les enfants devraient être des apparitions facultatives.

J’aime lire comme une poule boit, en relevant fréquemment la tête pour faire couler.

Si vous pensez du bien de moi il faut le dire le plus vite possible, parce que, vous savez, ça se passera.

Jules Renard, Journal, 1887-1910, Pléiade / Gallimard, 1965, p. 202, 203, 203, 205, 206.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, 1887-1910, aphorisme, mélancolie | ![]() Facebook |

Facebook |

03/01/2021

Jules Renard, Journal, 1887-1910

Il a chassé le naturel : le naturel n’est pas revenu.

Soyez tranquilles ! nous qui avons peur de la mort, nus mettrons toute notre coquetterie à bien mourir.

Vivre et juger sa vie : quel est l’homme capable des deux ?

Il n’y a pas d’amis : il y a des moments d’amitié.

À sa pièce, on lui serra la main comme pour l’enterrement d’un être cher.

Jules Renard, Journal, 1887-1910, Pléiade / Gallimard, 1965, p. 195, 196, 196, 197,198.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, 1887-1910, naturel, amitié | ![]() Facebook |

Facebook |

02/01/2021

Georges Lambrichs (1917-1992), Les Rapports absolus

C’est le geste qui coûte

Une grande froideur fait le jeu de l’histoire, notre destin s’y trouve mêlé et, hâtivement, nous adoptons par mimétisme, un souci logique, vulgaire, bien étranger à notre être qui est composé de fluides et d’humeurs. Je n’en veux, ici, ni à la morale, ni à l’immoralisme tapageur (dont on a pu voir les éclats déjà anciens, divulgués, les réussites esthétiques). Je dis seulement que l’être, notre nature, ne répondent pas à la parole, aux commandements graves, et que l’usage de la parole qui est essentiellement calculateur et médiateur ne véhicule pas la passion, mais qu’il la cogne. Si la vérité est un sens, la passion doit être mise en théorie, et le malheur est donné par surcroît.

(...)

Georges Lambrichs, Les Rapports absolus, collection Métamorphoses, Gallimard, 1949, p. 53.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges lambrichs, les rapports absolus, geste, maheur, réussite | ![]() Facebook |

Facebook |

01/01/2021

Wislawa Szymborska (1923-2012), De la mort sans exagérer

Photo Anna Kaczmarz

Buffo

D’abord notre amour passera,

puis un siècle, un autre siècle,

puis, nous serons réunis :

comédienne et comédien,

favoris du grand public,

au théâtre on nous jouera.

Petite farce avec couplets :

quelques danses, éclats de rire,

Bien saisies, les mœurs de l’époque,

sous vos applaudissements.

Tu seras irrésistible

sur scène, avec ta cravate

et tes crises de jalousie.

Ma tête toute retournée,

ma tête, mon cœur couronnés,

cœur stupide qui se brise,

couronne qui roule par terre.

Nous quitterons, nous retrouverons,

toute la salle rire nous ferons,

sept rivières, sept montagnes

entre nous érigerons.

Comme si nous n’avions pas assez

de douleurs, et de défaites

— de paroles nous achèverons.

À la fin nous saluerons

et la farce sera finie.

Et les gens iront dormir

contents d’avoir bien ri.

Eux, vivront comme des images,

dompteront l’amour. Le tigre

dans la main leur mangera.

Et nous toujours Dieu sait quoi,

bouffons de clochettes coiffés,

écoutant d’oreille barbare

leur tintamarre.

Wislawa Szymborska, De la mort sans exagérer,

Poèmes 1957-2009, traduction du polonais

Piotr Kaminski, Poésie/Gallimard, 2018, p. 13-14.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : wislawa szymborska, de la mort sans exagérer, jalousie, bouffon | ![]() Facebook |

Facebook |

30/12/2020

Georges Perros, Poèmes bleus

Entre nous

Alors quoi de neuf cher ami ?

Ça va ça va ça va merci.

Et le prochain livre il s’annonce

Bien ? Non ? — Maizoui, maizoui, maizoui.

J’ai relu par temps clair, le tome

Premier de l’œuvre de cet homme,

Ah son nom dites-moi son nom

Ma mémoire est comme un poisson

Elle saute vole et replonge

Allez-y voir. Mais quand j’y songe

Vous écrivez. C’était fort bien

Votre article, oh pas moins que rien.

Vous donnez là votre mesure

On s’entend mieux quand on rassure

L’amour-propre de son prochain

À bientôt cher ami machin

Mais les noms vraiment je m’y perds

Bast rien ne sert à rien. J’espère

Que nous reverrons bientôt

Botzaris 22-cigalo...

La solitude est éphémère

Comme le coq de ce clocher

Elle s’en va s’en vient. Ma mère

Aurait dû me laisser plié

Dans son ventre. J’aurais poussé

Jusqu’à ne plus me reconnaître

Elle non plus. C’en est assez

Pour aujourd’hui. À d’main peut-être.

Gorges Perros, Poèmes bleus, Le Chemin /

Gallimard, 1962, p. 100-101.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Perros Georges | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gorges perros, poèmes bleus, nom | ![]() Facebook |

Facebook |

29/12/2020

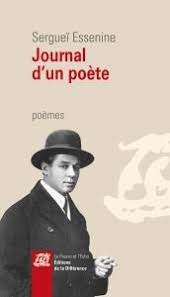

Serguei Essenine, Journal d'un poète

Caravelles-haridelles

I

Si le loup hurle à l’étoile, c’est

que les mers ont englouti le ciel.

Haridelles éventrées,

noires voilures des corbeaux.

Des hoquets nauséabonds du blizzard

l’azur ne sortira pas ses serres ; il plane

sur un jardin de crânes jonché d’aiguilles d’or,

sous le hennissement des tempêtes.

Entendez-vous ? entendez-vous ce cliquetis ?

Ce sont les râteaux de l’aube dans les bosquets.

Avec des rames de mains coupées

vous souquez vers le futur.

Voguez, voguez vers les hauteurs !

De l’arc-en-ciel craillez corneilles !

L’heure vient où la feuillée jaune de ma tête

va se muer en arbre blanc.

(...)

Serguei Essenine, Journal d’un poète, traduction

Christiane Pighetti, éditions de la Différence,

2014, p. 183.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : serguei essenine, journal d’un poète, caravelles, haridelles, corbeaux | ![]() Facebook |

Facebook |

28/12/2020

Tristan Corbière, Les Amours jaunes

À UNE ROSE

Rose, rose-d’amour vannée,

Jamais fanée,

Le rouge-fin est ta couleur,

Ô fausse-fleur !

Feuille où pondent les journalistes

Un fait-divers,

Papier-Joseph, croquis d’artistes :

— Chiffres ou vers —

Cœur de parfum, montant arôme

Qui nous embaume…

Et ferait même avec succès,

Après décès ;

Grise l’amour de ton haleine,

Vapeur malsaine,

Vent de pastille-du-sérail,

Hanté par l’ail !

Ton épingle, épine-postiche,

Chaque nuit fiche

Le hanneton-d’or, ton amant…

Sensitive ouverte, arrosée

De fausses-perles de rosée,

En diamant !

Chaque jour palpite à la colle

De la corolle

Un papillon-coquelicot,

Pur calicot.

Rose-thé !… — Dans le grog, peut-être ! —

Tu dois renaître

Jaune, sous le fard du tampon,

Rose-pompon !

Vénus-Coton, née en pelote,

Un soir-matin,

Parmi l’écume… que culotte

Le clan rapin !

Rose-mousseuse, sur toi pousse

Souvent la mousse

De l’Aï..... Du BOCK plus souvent

— À 30 Cent.

— Un coup-de-soleil de la rampe !

Qui te retrempe ;

Un coup de pouce à ton grand air

Sur fil-de-fer !…

Va, gommeuse et gommée, ô rose

De couperose,

Fleurir les faux-cols et les cœurs,

Gilets vainqueurs !

Tristan Corbière, Les Amours jaunes,

Gladys frères, 1873, p. 47-49.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, à une rose | ![]() Facebook |

Facebook |

27/12/2020

Tristan Corbière, Les Amours jaunes

À MON CHIEN POPE

— GENTLEMAN-DOG FROM NEW-LAND —

mort d’une balle.

Toi : ne pas suivre en domestique,

Ni lécher en fille publique !

— Maître-philosophe cynique :

N’être pas traité comme un chien,

Chien ! tu le veux — et tu fais bien.

— Toi : rester toi ; ne pas connaître

Ton écuelle ni ton maître.

Ne jamais marcher sur les mains,

Chien ! — c’est bon pour les humains.

… Pour l’amour — qu’à cela ne tienne :

Viole des chiens — Gare la Chienne !

Mords — Chien — et nul ne te mordra.

Emporte le morceau — Hurrah ! —

Mais après, ne fais pas la bête ;

S’il faut payer — paye — Et fais tête

Aux fouets qu’on te montrera.

— Pur ton sang ! pur ton chic sauvage !

— Hurler, nager —

Et, si l’on te fait enrager…

Enrage !

Île de Batz. — Octobre.

Tristan Corbière, Les Amours jaunes, Gladys frères,

1873, p. 147.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, chien, domestique | ![]() Facebook |

Facebook |