05/03/2019

Esther Tellermann, Première version du monde : recension

Ce serait sortir du cadre de la simple note de lecture que de montrer la continuité entre les textes d’Esther Tellermann ; notons cependant les liens de ce livre avec Une odeur humaine (2004), également donné comme "récit". Liens formels d’abord : prose qui privilégie souvent des blocs sans ponctuation, passage couramment dans la page d’une séquence à l’autre sans rupture syntaxique « (…) approcher la fin de l’univers, // la plaine est gorgée de sang (…) » (p. 88), introduction de formes considérées comme orales, entrelacement des voix et pas d’indication particulière pour passer de l’une à l’autre. Les rapprochements thématiques sont également nombreux, au point que Première version du monde, sur certains points, pourrait être lu comme une continuation de Une odeur humaine ; à côté de la présence de la Shoah, plus largement du racisme et des massacres de masse, le récit met aussi en scène la relation entre l’homme et la femme — plutôt qu’entre un homme et une femme — dans les échanges amoureux, qui parlent avec des interlocuteurs identiques (Madame, Docteur). En outre ces thèmes sont liés à celui de la disparition (du sujet, de la Terre).

Très tôt dans Première version du monde apparaît l’un des noms utilisés par les antisémites pour parler des Juifs (« youpins, youpinasses »), repris ensuite avec ajout de qualificatifs (« ordure, sale youpin ») ; est évoquée aussi très tôt l’envoi vers les camps de la mort : « on avait rempli les wagons de carnes, futurs cadavres », avec mention de tortures. Autre aspect des destructions, sont également rappelés les temps de la colonisation, avec un bref descriptif raciste de la vie des populations indigènes et un éloge des colons (« y avait pas encore de noms, fallait qu’on vienne ») et de leur action (« on va leur apprendre le vieux monde ! »). Ce type de discours a justifié, et justifie encore, les exactions et l’exploitation des ressources naturelles ; il est répété avec variante dans le récit, cette fois en insistant sur le caractère archaïque des pratiques indigènes, « Ils entouraient les cadavres de feuilles de palmiers, c’était à la naissance de l’Histoire (…) ». À ces « peuplades ignorantes (…) », à cet « abrutissement des races devant un lever de lune (…) », l’occidental oppose et propose ce qu’il est : « on a mieux, // tous en jeans et en baskets, on s’photographie, même que ça r’mue, on s’fait des films… ».

Cependant, si des voix vantent seulement la supériorité de leur modèle, d’autres rejettent la possibilité de toute différence et prônent la disparition de tout ce qui est estimé élément de désordre, « Faudra débroussailler ces youtres, ces nègres ces cafards (…), ce néant puant l’ordure ». Le livre abonde en allusions aux massacres et à la variété des moyens pour les mener à bien, de la machette aux armes biologiques. Éradiquer toute différence serait le moyen de préserver la vie future, « la ville doit être transformée en fosse commune, voilà tout, nous sommes nombreux depuis toujours à vouloir sauver l’espèce humaine ». On reconnaît là un des thèmes de l’eugénisme, pas seulement celui du nazisme mais (souvent) de tout projet d’un "monde nouveau". L’acharnement des humains à (se) détruire met en cause tout le vivant puisque « les océans se recouvr[…]ent de plastique » ; la disparition du monde d’aujourd’hui est vue comme une nécessité pour sortir de ce qui est mauvais (« ils (…) s’appliquaient à récuser la première version du monde ») ou comme un processus inévitable quoique incompréhensible (« nous n’avions pu ni expliquer ni enrayer la volonté humaine d’organiser sa propre fin »).

Voilà une vision peu amène, noircie sans doute par mon choix de retenir tels fragments du récit. Comment dans ce monde à l’avenir incertain peuvent se construire et se vivre les échanges amoureux ? Quel que soit l’état de la société, il est toujours nécessaire de comprendre ce qu’est la relation entre hommes et femmes ; ici, les voix sans visage ne renvoient pas à des personnages romanesques, plutôt au masculin et au féminin, et il n’est qu’une question : « que narrer d’autre que la rencontre de deux corps ? ». Les échanges amoureux évoqués relèvent du désir plus que de l’amour et ils apparaissent fort peu satisfaisants. Les mini scènes érotiques dans le récit ne font pas illusion, elles ne sont que répétition de gestes décevants ; pour lui, « c’est d’une sinistre trivialité ces cuisses ouvertes pour le même remède ancestral je t’aime tu répètes je t’aime, mêmes récidives, remèdes du vieux monde », pour elle, « ça colle cette odeur étrangère, pas lavé le sexe, j’ai rien senti Docteur, ça va trop vite ».

Ne peut-il y avoir quelque accomplissement de soi dans les échanges amoureux ? La recherche n’en est pas absente, mais le résultat toujours dans l’irréel (elle crut, ce serait), c’est dire qu’elle aboutit toujours plus ou moins à un échec. Au-delà des différences — l’homme toujours dominateur, la femme souhaitant être regardée autrement que comme objet de désir — les attentes convergent ; pour lui, la possession « serait une autre façon d’atteindre le ciel ou son envers », pour elle, l’aboutissement serait d’être « aux confins de la vie, plus proche de l’éternité qui ne réclame plus aucun effort pour disparaître ». On rapprocherait sans peine ce lyrisme amoureux, qui associe amour et disparition, de certains récits, par exemple de Bataille. Une autre aspect de la recherche exclut toute tension, rêve cette fois d’un idéal du retour à un temps d’avant tout échange amoureux, quand ce n’est pas à l’enfance.

Il est remarquable que, pour le masculin comme pour le féminin, l’évocation de l’idéal passe par la relation à l’enfance, c’est-à-dire à un moment de la vie où rien du désir amoureux n’a commencé ; pour elle il aurait fallu, non être pénétrée, mais « qu’il s’alanguisse dans un geste enfantin, les choses reviendraient à leur point de départ, l’émoi d’une première rencontre » ; pour lui, « un jour viendra (…) // l’étincelle d’un premier amour (…) // un contact si volatile (…) qu’il ferait croire à une continuité sans fin ». Pourquoi cela ne reste-t-il qu’à l’état de souhait ? Le vécu amoureux ne serait-il que sujet de roman, « illusions de pensionnaire » ? Voyons un autre plan : les conditions de vie, la « misère sociale » dans la "première version du monde" sont sans doute peu favorables à l’épanouissement par les échanges amoureux ; toute l’existence est enserrée dans un cadre rigide, limitée à « quelques actes notariés », et chacun apprend à ne vivre son corps que comme un « sac incongru » avec « une conscience empêchée d’avance ». Rien de possible aujourd’hui, mais peut-on penser un changement comme le laissent plus ou moins croire les derniers mots du livre,

« peut-être demain nous immerge dans une seconde version du monde » ?

Première version du monde offre une vision si complexe de notre monde que d’autres lectures en sont possibles. On pourrait s’attarder, par exemple, aux évocations de ce qui appartient à l’enfance, aux mentions des odeurs, à l’image du corps, à la construction même du livre (les trois parties ne sont pas équivalentes). Le récit d’Esther Tellermann ne se donne pas aisément à la lecture — et c’est tant mieux.

Esther Tellermann, Première version du monde, éditions Unes, 2018, 144 p., 20 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 10 février 2019.

Publié dans Celan Paul, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, première version du monde, shoah, racisme, échange, désir, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

13/12/2018

Pierre Michon, L'empereur d'Occident

Je savais ceci : Attalus était né en Orient. Nul ne sait plus à quoi fut employée sa jeunesse, s’il eut un père ou une mère ; personne ne sait de quel grand rêve, lyre dans les bosquets, buisson ardent où l’on vous remet des lois et un pouvoir, arbustes en fleur entre lesquels on aperçoit des chairs très nues dans la fièvre extravagante des premiers désirs, de quelle raison, de quel vouloir il s’épuisa à faire une réalité de sa vie : personne, sauf peut-être moi. Il rencontra Alaric entre 400 et 410 du Christ ; il pouvait avoir quarante ans ; certains disent qu’à ce moment de sa vie il jouait de la lyre ; d’autres, les mieux informés, les moins dignes de foi, affirment qu’il était préfet de Rome quand le Goth s’empara de lui : je ne veux pas les croire. Alaric guerroyait alors en Italie ou dans la Narbonnaise, peut-être déjà sous les murs de Rome, peut-être seulement dans les bois d’Autun.

Pierre Michon, L’empereur d’Occident, Fata Morgana, 1989, p. 53-54.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre michon, l’empereur d’occident, rome, désir, réalité | ![]() Facebook |

Facebook |

21/12/2017

René Char, Aromates chasseurs

Sous le feuillage

Frapper du regard, c’est se dessiner dans les yeux des autres, y découvrir leurs traits modifiés auprès des nôtres, mais pour ombrer notre ceinture de déserts.

Celui qui prenait les devants s’appuya contre un frêne, porta en compte la récidive de la foudre, et attendit la nuit en désirant.

René Char, Aromates chasseurs, Gallimard 1976, p. 35.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené char, aromates chasseurs, regard, ombre, foudre, désir | ![]() Facebook |

Facebook |

14/11/2017

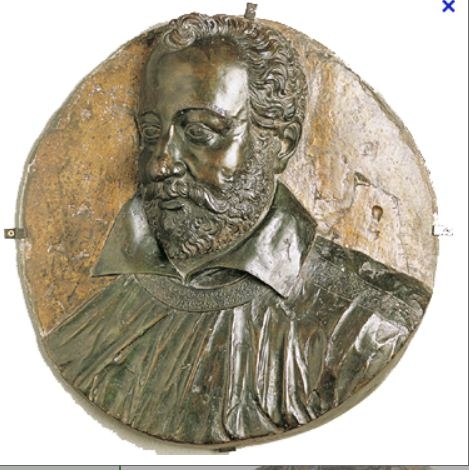

Jean de Sponde, Œuvres littéraires

Tandis que dedans l’air un autre air je respire,

Et qu’à l’envy du feu j’allume mon désir,

Que j’enfle contre l’eau les eaux de mon plaisir,

Et que me colle à Terre un importun martyre,

Cet air tousjours m’anime, et le désir m’attire,

Je recherche à monceaux les plaisirs à choisir,

Mon martyre eslevé me vient encore saisir,

Et de tous mes travaux le dernier est le pire.

À la fin je me trouve en un estrange esmoy,

Car ces divers effets ne sont que contre moy ;

C’est mourir que de vivre en cette peine extrême.

Voilà comme la vie à l’abandon s’espard,

Chaque part de ce Monde en emporte sa part,

Et la moindre à la fin est celle de nous mesme.

Jean de Sponde, L’essay de poèmes chrétiens, dans Œuvres

littéraires, Droz, Genève, 1978, p. 259.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean de sponde, Œuvres littéraires, désir, plaisir, vivre, mourir | ![]() Facebook |

Facebook |

25/10/2017

Nicolas Pesquès, La face nord du Juliau, treize à quinze

Le 2 août [2011]

Les fantômes n’ont pas besoin de se cacher, ils habitent toutes les collines. Il suffit de les lire, car ils viennent parfois dans des phrases exceptionnelles qui les libèrent. Souvent à notre insu, incrustation de chair dans le paysage. Chevreuil à dix pas. Perdrix mixte.

Le désir implante ses peut-être, où écrire s’ensource en continu.

Nicolas Pesquès, La face nord du Juliau, treize à seize, Flammarion, 2016, p. 121.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord du juliau, fantôme, paysage, désir | ![]() Facebook |

Facebook |

08/10/2017

Shakespeare, Le Viol de Lucrèce

Ceux qui convoitent vraiment sont rendus si absurdes par leur désir qu’ils gaspillent et abandonnent aussi bien ce qu’ils n’ont pas que ce qu’ils possèdent : espérant davantage, ils ont bientôt moins. Ou, s’ils obtiennent, ils ne gagnent dans cette surabondance que satiété, et en souffrent tant de maux qu’on peut dire qu’ils sont minés par ce pauvre enrichissement.

Shakespeare, Le Viol de Lucrèce, dans Les poèmes, traduction Yves Bonnefoy, Mercure de France, 1993, p. 65.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : shakespeare, le viol de lucrèce, dans les poèmes, yves bonnefoy, désir, avoir, satiété | ![]() Facebook |

Facebook |

21/06/2017

Christophe Manon, Au nord du futur

Nous n’étions rien il y avait

du silence en nous et nous

dansions dansions dressant nos désirs comme à l’assaut

de quelle falaise quelle enceinte quelle cime au

hasard n’obéissant à aucune loi aucun ordre nous enfantions

des bombes franchissions des portes allant de deuil en deuil au travers de la poussée du temps qui nous porte infailliblement

à l’échéance n’étant

que des hommes dépouillés

de ce que nous possédions encore de destin nous arpentions

les terres étrangères couverts

de nuit où étions-

nous nul ne le sait mais

comme il faisait sombre et comme

cependant nous vivions.

Christophe Manon, Au nord du futur, NOUS, 2016, p. 31.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christophe manon, au nord du futur, désir, destin, vivre | ![]() Facebook |

Facebook |

07/01/2017

Reinhard Priessnitz, Tragédie, traduction Christian Prigent

Tragédie

confiance !

si cet iambus est aussi un nimbus

que j’ai rythmiquement mis dans ce morceau,

juste pour qu’y tienne son averse intérieure

que j’observe depuis longtemps,

pour moi, qui suis venu d’urgence la pododiversifier,

qu’ils crépitent ici-bas en une mélodie

qui cherche dans la langue son alter ego

— bien que je sache que c’est un peu audacieux ;

mais je peux si je trouve faire sonner autre chose :

imitations moites, gouttant des syllabes elles-mêmes,

je laisse à mesure le plus imbibé

me coller à la conscience sur le vers aussi

dans lequel je suis, encore dithyrambique,

j’étends le manteau de pluie (sans pour autant vouloir masquer)

et butant je bricole avec le vers des scènes

ne laissant que souilles, barbouilles, gribouilles,

qui emportant une mémoire étrange,

m’ont montré ce que voulait montrer mon désir.

adieu !

(et mourez en pleine lumière.)

Reinhard Priessnitz, traduction Christian Prigent, dans Place de la Sorbonne, n° 6, avril 2016, p. 121.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : reinhard priessnitz, dans place de la sorbonne, chridtian prirent, écriture, désir, langue | ![]() Facebook |

Facebook |

31/12/2016

Jean-Baptiste Chassignet, Le mespris de la vie et la consolation contre la mort

XXXVI

Tu desires vieillir mais, au jour langoureux

Que tu auras attaint la vieillesse impotente,

Encore du futur la saison différente

De vivre plus long tems te rendra désireux.

Tu n’auras du passé qu’un regret douloureus,

De l’instable avenir qu’une ennuieuse attente

Et n’auras le présent chose qui te contente,

Autant viel et grison comme enfant mal heureus.

Tu fuis de mois en mois ton créancier à ferme

Et si tu ne seras prest non plus au dernier terme

De payer qu’au premier ains, comme au-paravant.

Tu requerras delay, mal-heureus. Hypocrite,

Quand il convient de payer il n’est que d’estre quitte,

Celuy ne meurt trop tost qui meurt en bien vivant.

Jean-Baptiste Chassignet, Le mespris de la vie et la consolation

contre la mort, Droz, 1967, p. 57-58.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-baptiste chassignet, le mespris de la vie et la consolation contre la mort, crainte, désir, passé, présent | ![]() Facebook |

Facebook |

21/12/2016

Yves Bonnefoy, Du mouvement et de l'immobilité de Douve

Vrai nom

Je nommerai désert ce château que tu fus,

Nuit cette voix, absence ton visage,

Et quand tu tomberas dans la terre stérile

Je nommerai néant l’éclat qui t’a porté.

Mourir est un pays que tu aimais. Je viens

Mais éternellement par tes sombres chemins.

Je détruis ton désir, ta forme, ta mémoire,

Je suis ton ennemi qui n’aura de pitié.

Je te nommerai guerre et je prendrai

Sur toi les libertés de la guerre et j’aurai

Dans mes mains ton visage obscur et traversé,

Dans mon cœur ce pays qu’illumine l’orage.

Yves Bonnefoy, Du mouvement et de l’immobilité de Douve,

Mercure de France, 1954, p. 41.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bonnefoy Yves | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves bonnefoy, du mouvement et de l'immobilité de douve, désir, visage, voix, mémoire | ![]() Facebook |

Facebook |

03/11/2016

Sappho, traduction Jean Bollack, Au jour le jour

Sappho, Fragment 31

Je le vois, cet homme,

l’égal des dieux, cet homme assis

en face de moi, qui près de toi entend les douceurs

de ta voix

et le rire du désir : pour le dire, c’est cela vraiment

qui dans ma poitrine épouvante mon cœur.

Car aussitôt que je regarde un instant vers toi, de même,

[ pour m’empêcher de parler

,

plus rien ne se laisse aller.

Ma langue s’est rompue, et aussitôt

une chaleur subtile s’est ruée dans mon cœur

Plus une seule chose à voir pour les yeux, et les bruits

bourdonnent.

Une sueur glacée me fait ruisseler ; un tremblement

me saisit tout entière, je suis plus verte

que l’herbe ; peu s’en faut

que l’on me voie morte…

Sappho, fragment 31, traduction Jean Bollack, dans Au jour le jour, PUF, 2013, p. 1046-1047.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sappho, jean bollack, désir, tremblement, amour | ![]() Facebook |

Facebook |

05/04/2016

Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, treize à seize

Aborder la terra incognita.

Celle de voir l’écriture nous quitter — qui est celle de la destruction du désir en relation avec un corps qui cesse lui aussi d’avoir envie, comment cette souffrance peut-elle traverser une forme pour dire son effondrement ?

Défi qui serait spécifiquement un combat de poésie : inventer l’expression de la disparition du désir de dire. Situation à la fois simple et extrême, dont la limite est peut-être la banalité même de cette cessation comparable à l’inconnu de la mort.

Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, treize à seize, Poésie / Flammarion, 2016, p. 41.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord de juliau, terra incognito, désir, écriture, corps, disparition, poésie, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

15/09/2015

Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline

L’existence tout de même quel problème

J’en ai assez de vivre et non moins de mourir

Que puis-je faire alors ? sinon mourir ou vivre

Mais l’un n’est pas assez et l’autre c’est moisir

Aussi me peut-on voir errer plus ou moins ivre

C’est un fait je pourrais écrire un bien beau livre

Où je saurais bêler en me voyant périr

Mais cette activité nullement ne délivre

De faire de la mort l’objet de son désir

Les arbres qui marchaient n’inclinaient point leur tête

Les collines courant s’apprêtaient à la fête

De son haut le soleil semait dru ses rayons

La nature en ses plis absorbait ses victimes

L’absurde coq chantait ses prouesses minimes

Et je cherchais la rime en rongeant des crayons

Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline, dans Œuvres complètes, I, Pléiade / Gallimard, 1989, p. 322.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, le chien à la mandoline, vivre, mourir, livre, désir, nature | ![]() Facebook |

Facebook |

21/07/2015

William Faulkner, Le Bruit et la fureur

2 juin 1910

Quand l’ombre de la croisée apparaissait sur les rideaux, il était entre sept heures et huit heures du matin. Je me retrouvais alors dans le temps, et j’entendais la montre. C’était la montre de grand-père et, en me la donnant, mon père m’avait dit : Quentin, je te donne le mausolée de tout espoir et de tout désir. Il est plus que douloureusement probable que tu l’emploieras pour obtenir le reducto absurdum de toute expérience humaine, et tes besoins ne s’en trouveront pas plus satisfaits que ne le furent les siens ou ceux de son père. Je te le donne, non pour que tu te rappelles le temps, mais pour que tu puisse parfois l’oublier pour un instant, pour éviter que tu ne t’essouffles en essayant de le conquérir. Parce que, dit-il, les batailles ne se gagnent jamais. On ne les livre même pas. Le champ de bataille ne fait que révéler à l’homme sa folie et son désespoir, et la victoire n’est jamais que l’illusion des philosophes et des sots.

[...]

William Faulkner, Le Bruit et la fureur, traduction par M.-E. Coindreau, revue par M. Gresset avec le traducteur, dans Œuvres romanesques, I, Pléiade / Gallimard, 1977, p. 414.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william faulkner, le bruit et la fureur, temps, désespoir, désir, bataille, illusion | ![]() Facebook |

Facebook |

28/05/2015

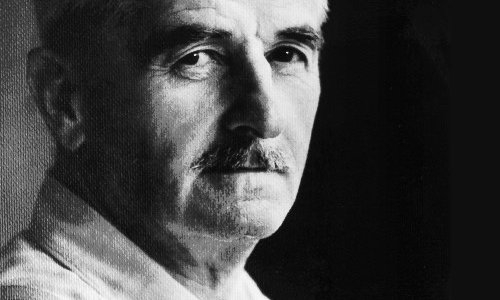

Eugène Savitzkaya, À la cyprine : recension

À la cyprine paraît en même temps qu’un roman, Fraudeur, longtemps après les poèmes de Cochon farci, en 1996, chez le même éditeur. On sait que cyprine désigne une espèce minérale, dont une variété de couleur bleue est utilisée comme pierre précieuse, mais il s’agit ici d’un homonyme ; "cyprine", dans ce livre, est le nom des secrétions vaginales provoquées par l’excitation sexuelle, en accord avec un extrait du Corps lesbien de Monique Wittig donné en exergue : « Une agitation trouble l’écoulement de la cyprine ». Donc, ces poèmes ne sont pas à proposer aux jeunes gens pubères ou, au contraire, on en encouragera la lecture, selon ce que l’on imagine que les dits pubères doivent connaître du vocabulaire et des pratiques sexuels.

Sans jeu de mots, Savitzkaya appelle un chat un chat, et l’on relèvera au fil de la lecture couilles, bite, chatte, baiser, cul, vit, con, également des expressions variées pour évoquer les parties du corps, éléments du désir, et les positions et actions des corps amoureux, par exemple "tailler une plume", "chas de l’aiguille", « babeurre suintant de la baratte », « cirer la fleur », etc. Le corps féminin est exalté, et surtout le sexe, parfois dans des vers au ton ronsardien, comme « doucement moussu de bouclettes ton ventre », mais souvent plutôt brutalement : « à grands coups de cul agite la fleurette reine ». Aux classiques métaphores végétales (« touffe », « tige », « rose ») s’opposent l’emploi recherché de « gynécée » au sens de pistil dans un poème où le corps devient fleur, ou l’inattendue qualification du vagin : « au goût de baie de genévrier ». L’homosexualité — masculine — a sa place (« maigre cul masculin / à cheval sur bâton nerveux ») parmi l’universel coït, conçu comme une dévoration : le corps de la crevette est absorbé par le poisson, lui-même par le héron, à son tour par l’air qui, enfin, disparaît dans l’univers, « vaisseau en mouvement ». La liste n’est pas close mais, si développée soit-elle, elle ne justifierait pas la lecture du recueil, la "poésie érotique" (ou prétendue telle) brodant sur quelques thèmes rebattus depuis fort longtemps. Ce sont donc d’autres caractères qui peuvent retenir le lecteur.

Tout d’abord, il peut reconnaître le bestiaire de Savitzkaya, qui définissait les animaux comme des « fragments de terre animés, les véritables esprits du monde, innombrables et la plupart du temps invisibles »1 ; ils sont présents, par leur nom (mouche, pie, hirondelle, lézard, carpe, canard, moustique faisan, merle, brebis, hulotte, etc.), par ce que leur nom suggère (bouc, tourterelle, coq, dauphin — qui porte la coquille de Vénus sortie des eaux), ou comme personnages d’un récit. Ainsi, les trois cochons (l’un mâle, un autre femelle, un troisième « ange porcin ») trouvent un remède à leurs différences : « [...] tout s’aboucha, s’imbriqua / s’emboita, s’adonna, sabota, samedi / quand tout apparut ». C’est ce travail sur le son et le sens qui importe et fait exister le thème choisi. Ici, le jeu de mots d’un premier vers, « Cybèle bêle », ferait sursauter si l’on ne s’apercevait pas que le poème est organisé à partir de la récurrence de la consonne /b/ ; là, tous les vers riment en /ue/, le dernier à l’écart (« demain ») ; ailleurs, un néologisme, cofourchons, suit la série enfourchée, cofourchée, califourchon. Ajoutons l’emploi des quasi homophones (nous deux / nés d’eux), des quasi anagrammes (ovule / olive), la reprise dans un long poème de la cellule (qui + verbe) chaque fois avec le refrain « à ma porte marbrée », les jeux sur la polysémie (matrice, terme d’anatomie et de typographie), la construction syntaxique symétrique (« Si elle me le demande [...] / Si je lui demande [...] ») suivie par la position asymétrique des corps. Ajoutons encore des figures féminines, comme celles inverses d’Eulalie, la sainte violée, et d’Astrée, nom de la constellation de la Vierge dans la mythologie.

Ces éléments, parmi d’autres, donnent leur sens au recueil mais, cependant, À la cyprine n’emporte pas l’adhésion comme, par exemple, Cochon farci. L’univers si particulier de Savitzkaya est bien là, y compris avec des souvenirs d’enfance comme cette vision de l’enfant dans le pré, monté sur un jars, vision reprise dans Fraudeur, avec son obsession aussi caractère éphémère des choses et des sentiments, du temps qui passe, dès les premiers poèmes (« Elle passe, elle passe / la jolie, la jolie vie »). Sans doute est-ce l’absence d’homogénéité de l’ensemble qui gêne ; un poème sur un restaurant bruxellois ou un autre sur une bière, parmi d’autres, détonnent dans un ensemble thématique par ailleurs bien conduit, mais dont on sait qu’il est habituellement mal reçu.

1. Eugène Savitzkaya, dans la revue Recueil, n° 20, décembre 1991.

Eugène Savitzkaya, À la cyprine, éditions de Minuit, 2015, 104 p., 11, 50 €.

Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 18 mai.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, À la cyprine, corps, amour, désir, animaux, végétaux | ![]() Facebook |

Facebook |