12/10/2016

Jacques Roubaud, Quelque chose noir

Mort réelle et constante

À la lumière, je constatai ton irréalité. elle émettait des monstres et de l’absence.

L’aiguille de ta montre continuait à bouger. dans ta perte du temps je me trouvais tout entier inclus.

C’était le dernier moment où nous serions seuls.

C’était le dernier moment où nous serions.

Le morceau de ciel. désormais m’était dévolu. d’où tu tirais les nuages. et y croire.

Ta chevelure s’était noircie absolument.

Ta bouche s’était fermée absolument.

Tes yeux avaient buté sur la vue.

J’étais entré dans une nuit qui avait un bord. au-delà de laquelle il n’y aurait rien.

Jacques Roubaud, Quelque chose noir, Gallimard, 1986, p. 118.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques rougeaud, quelque chose noir, mort, absence, nuit, rien | ![]() Facebook |

Facebook |

21/08/2016

Michel de M'Uzan, Les chiens des rois

Le cerf-volant

Les hommes se sont écartés, ils parlent et se frappent les mains, s’interpellent et se répondent. Ils sont nombreux, ils ne voient pas l’enfant blond, tout seul sur la plage. Le cerf-volant est parti, l’enfant est resté. Le fil s’est brisé, l’enfant a tendu les bras. Le cerf-volant était blanc avec une croix jaune au milieu, il montait et personne ne bougeait. L’enfant criait, il voyait encore la tache claire qui fuyait, très haut dans le ciel, au-dessus des arbres, de la terre et de la mer. Le cerf-volant est parti et l’enfant s’est couché sur le sable mouillé. Les hommes se sont avancés et ne se sont pas arrêtés. Ils ont dépassé les pleurs, ils marchaient et le bruit des voix et des pas s’est mêlé au crissement de dix doigts sur le sable. Un vent froid a soufflé, l’enfant s’est levé et des mots étrangers lui sont montés aux lèvres.

Michel de M’Uzan, Les chiens des rois, collections Métamorphoses, Gallimard, 1954, p. 138-139.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel de m'uzan, les chiens des rois, enfant, cerf-volant, absence | ![]() Facebook |

Facebook |

07/06/2016

Henri Thomas, Nul désordre

L’interrogé

— Où, tes poèmes futurs ?

— Derrière le mur.

— Où le vois-tu ce rempart ?

— Partout. Nulle part.

— Et toi-même, où donc tu perches ?

— C’est ce que je cherche.

Henri Thomas, Nul désordre, dans

Poésies, Poésie/Gallimard, 1970, p. 208.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, nul désordre, question, absence | ![]() Facebook |

Facebook |

26/04/2016

Roger Giroux, L'arbre le temps, suivi de Lieu-je et de Lettre

J’étais l’objet d’une question qui ne m’appartenait pas. Elle était là, ne se posait, m’appelait par mon nom, doucement, pour ne pas m’apeurer. Mais le bruit de sa voix, je n’avais rien pour en garder la trace. Aussi je la nommais absence, et j’imaginais que ma bouche (ou mes mains) allaient saigner. Mes mains demeuraient nettes. Ma bouche était un caillou rond sur une dune de sable fin : pas un vent, mais l’odeur de la mer qui se mêlait aux pins.

Roger Giroux, L’arbre le temps, suivi de Lieu-je et de Lettre, Mercure de France, 1979, p. 9.

Lieu-je et Lettre ont été réédités par Éric Pesty éditeur, avril 2016.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roger giroux, l’arbre le temps, suivi de lieu-je et de lettre, question, voix, absence | ![]() Facebook |

Facebook |

10/03/2016

François Muir (1955-1997), Toi, l'égaré (poèmes inédits)

Quelle mue soudaine

Te saisit ?

Le vagir s’inscrit en toi,

Te quitte.

Le bégaiement du vieillard

Te poursuit, t’abandonne.

Quel est cet âge ?

Tu dresses la carte

De ton corps.

Désert de mots.

Géographie de morsures.

Tu secoues le planisphère.

Un long sifflement te répond.

Il n’y a plus personne.

François Muir, Toi l’égaré (poèmes inédits),

La Lettre volée, 2015, p. 13, 26.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois muir, toi, l'égaré, mue, vieillard, corps, mots, absence | ![]() Facebook |

Facebook |

19/12/2015

Édith Azam, Vous l'appellerez : Rivière

Elle regarde à nouveau le moulin, pense qu’il a encore vieilli, qu’elle ne lui connaît pas d’enfance, qu’il perd ses osselets en inventant des mots qui ne s’oublient jamais, qu’elle a mille ans d’absence sur tous les dictionnaires, que la vie n’est qu’un tour de passe-passe, que ses yeux s’habituent à la nuit, que dans ses mains à lui, même affaiblies, la lumière sera : toujours belle.

Rivière

ils ont bien vu

oui

en retrouvant le sol

qu’elle pouvait

se glisser

partout

qu’elle était

pour la terre

la source :

le langage

Édith Azam, Vous l’appellerez : Rivière, La Dragonne, 2013, p. 74.

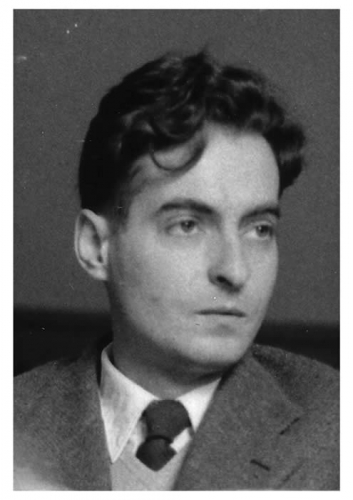

©Photo Chantal Tanet.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, vous l’appellerez : rivière, regard, enfance, mot, absence, nuit, lumière, langage | ![]() Facebook |

Facebook |

19/09/2015

Ingeborg Bachmann, Toute personne qui tombe a des ailes

Une sorte de perte

Utilisés en commun : des saisons, des livres et une musique.

Les plats, les tasses à thé, la corbeille à pain, des draps et un lit.

Un trousseau de mots, de gestes, apportés, employés, usés.

Respecté un règlement domestique. Aussitôt dit. Aussitôt fait. Et toujours tendu la main.

De l’hiver, d’un septuor viennois et de l’été je me suis éprise.

De cartes, d’un nid de montagne, d’une plage et d’un lit.

Voué un culte aux dates, déclaré les promesses irrévocables,

porté aux nues un Quelque chose et pieusement vénéré un Rien,

(_ le journal plié, la cendre froide, un message sur un bout de papier)

intrépide en religion car ce lit était l’église.

La vue sur la mer produisait ma peinture inépuisable.

Du haut du balcon il fallait saluer les peuples, mes voisins.

Près du feu de cheminée, en sécurité, mes cheveux avaient leur couleur extrême.

Un coup de sonnette à la porte était l’alarme pour ma joie.

Ce n’est pas toi que j’ai perdu,

c’est le monde.

Ingeborg Bachmann, Toute personne qui tombe a des ailes (poèmes 1942-1967), édition, introduction et traduction François Rétif, Poésie / Gallimard, 2015, p. 437 et 439.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ingeborg bachmann, toute personne qui tombe a des ailes, perte, vie quotidienne, absence, joie, monde | ![]() Facebook |

Facebook |

06/08/2015

André du Bouchet, Je suis sur les traces d'un autre

[...]

où le pas est encore plus rare qu’ici, on aura ramassé dans le désert un biface déposé là, où il sera tombé, depuis quelques milliers d’années : la face tournée au dehors, polie, lustrée par le vent. l’autre, au sol, qu’elle n’a pas quitté, mat et sans lustre. puis, venue jusqu’à la table du paléontologue qui alors en aura parlé.

rien alors, dans ces carnets, qui n’ai été noté dehors, alors que du dehors très peu en soit rendu compte. mais dehors, comme sortir de soi d’abord sans projet — dehors sans projet, comme retour au silence antérieur lorsque j’avance, qui sera porteur de la parole inattendue qui sera, par éclats, trouvée sans être attendue. je porte jusqu’au dehors la pensée qui sans le dehors ne serait pas apparue — de moi comme en provenance de ce dehors — éclats de voix, éclats de vent — par instants, et avec l’instant qui ne se soutient pas je ne suis pas le seul à ne pas la soutenir, et je la retrouve, elle l’insoutenable, à travers l’épaisseur silencieuse ou bruyante de tout ce qui lui est réfractaire, et qui engourdit jusqu’à l’absence.

André du Bouchet, "Je suis sur les traces d’un autre", dans Europe, "André du Bouchet", n°986-987, juin-juillet 2011, p. 73.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bouchet André du | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, je suis sur les traces d'un autre, biface, dehors, absence, insoutenable | ![]() Facebook |

Facebook |

23/07/2015

Édith Azam, Mon frère d'encre

Mon frère d’encre

Je ne dors plus. La nuit dernière encore je vous ai cherché partout. Je vous ai frôlé plusieurs fois, vous étiez près de moi j’en suis sûre. Je voyais plus loin que le monde, tout votre souffle entrait en moi et me réchauffait la poitrine... Je ne dors plus, non... Pourtant, pourtant je ferme bien les yeux, je fais bien comme tout le monde. Mais il y a ma cervelle défaite, ce vide noir, qui fait lumière : je ne sais plus ne plus voir Rien. Et croyez-moi, c’est terrible, j’aimerais mieux ne pas le vivre, ne vous avoir jamais connu, ne plus me cogner sans arrêt à votre absence-matière, ne plus avoir ces mains d’écriture fébriles...

Moi, moi j’aurais tellement aimé une vie tranquille et sereine où la nuit, chaque soir, m’eût invitée à sommeiller en toute quiétude. J’aurais aimé cette vie-là, mais... Mille fois plus notre voyage, notre voyage plus que tout...

Mon frère d’encre.

Les mots m’ont coupé la langue , à la fontaine où je vais boire il coule du verre brisé. J’ai des taches de nuit sur la peau, parfois, je me finis... Et c’est alors que tout commence...

Édith Azam, Mon frère d’encre, Au Coin de la rue de l’Enfer, 2012, p. 21.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, mon frère d'encre, nuit, sommeil rien, absence, mots | ![]() Facebook |

Facebook |

20/07/2015

Anaïs Bon, François Heusbourg, seul double

j’habite tout l’espace de ma solitude

en songe je conquiers des habitations

qui se dérobent

les livres sont à terre, ma poussière poussée sous les meubles

je ne sais plus qui de moi ou de ma vie regarde l’autre

par la fenêtre

les vêtements retrouvés sont un peu courts

dehors, le jour s’endort

le temps de rêver est le temps d’être seul

ceux que je croyais à mes côtés sont partis

les compagnons véritables se dévoilent

ils portent le masque de l’absent

« qui chuchote mon nom »

Anaïs Bon, François Heusbourg, seul double, éditions isabelle sauvage, 2015, p. 13.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anaïs bon, françois heusbourg, seul double, solitude, livre, rêve, abandon, absence | ![]() Facebook |

Facebook |

08/07/2015

Chloé Bressan, Claire errance

Nous ressentons le simple, le tors, le vain, le secourable, altération profonde, vit là le solitaire. Nous ressentons le ténu, le dense, le palpitant, le hors d’atteinte. Nous entrons. Nous disparaît. Nous n’est plus possible à surveiller. On ne surveille pas deux ciels à la fois. On passe un après un. Et encore, tout juste. On longe l’étrange ligne qui semble ne pas finir au fond du regard. Accepter de faire le guet pour les autres pendant qu’ils traversent le jour dans la poussière conforme.

Vient l’heure où il devient urgent de faire passer devant un motif d’absence.

Chloé Bressan, Claire errance, éditions sabelle sauvage, 2015, p. 36.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chloé bressan, claire errance, nous, ressentir, regard, absence | ![]() Facebook |

Facebook |

02/02/2015

Christian Prigent, Grand-mère Quéquette

éloge du cochon

Après les enfants, on distingue les bêtes, peintes en mur du fond au gras de fumée comme sur les parois d’Altamira. Elles assurent bien, les bêtes de profil perdu en guirlandes queue leu leu tête bêche, le corps du décor. Prière à leurs pieds, pensée en ferveur : beau-doux animaux, que dire de vous ? Les mots, bien forcé, ont peu de recours face à vos atours privés de paroles. Bêtes, quand vous me faites peur d’être sans savoir même que vous êtes, ou quand, par dégoût d’être qui je suis comme imprécision parmi créatures ou œil d’inquiétude à fleur du bouillon placide des textures, j’aspire à penser pas plus que vous-mêmes angéliquement en poils de slip isothermique, bêtes, quand je vous aime de rien dire de mal puisque dites rien et d’aller vers rien puisque toujours là à l’endroit prévu dès même le début d’avant les débuts, bêtes, quand je jalouse vos inclinations de végétation en toute insolence dans l’indifférence, bêtes, quand par prudence, ou dol, ou pétoche, j’ai de la tendance à du réticent en intelligence, bêtes, quand je m’active à aimer sommeil d’abrutissement en cul de bouteille, consommation d’hontes, festin de caca au moins en virtuel, croupi en pipi de pure idiotie, stage en bouillasson jusqu’à la tignasse, appétit de soupe faite de crottes de biques, boufftance de bouillie de refrains dingos et glapis tordus en parler gaga — bêtes vous me montez sans cesse à la tête et j’aime le trou que cette pensée douce d’ébriété fait dans la fatigue qui rend mon cerveau à force de fuites en complexités démantibulées par des anxiétés plus mou que cervelles. Bêtes, merci de tuer au moins quand je dors tout parler en accent humain. Bêtes, merci d’abattre à ras des gadoues l’instinct de ciel vide qui énerve ma tête.

Christian Prigent, Grand-mère Quéquette, P. O. L, 2003, p. 139-140.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, grand-mère quéquette, bêtes, parole, silence, absence | ![]() Facebook |

Facebook |

08/11/2014

Caroline Sagot-Duvauroux, Le Vent chaule, suivi de L'Herbe écrit

Lecture avec Jean-Louis Giovannoni

Même sans histoire maman faut bien vivre. Avant le grand cri dessus l'étendue, tu as pituité par moitié de bouche c'est un peu tôt non ? mais j'ai déguerpi rincer ma honte au whisky. Ta tendresse dis, c'est au naturel ou c'est concocté par foi l'espérance et la charité ? je suis dans la rue ne suis rien qu'à me confier le guidon. Pourquoi n'ai-je pas la mémoire d'enfance ? j'ai des trous. Où je dissimule des livres d'amour et mon cœur de pierre, Thomas touche des trous sur le corps de Jésus. Touche des trous pour croire. Je touche des trous mais j'ai pas le reste de Jésus autour.

Sans mémoire ni cigogne toujours s'en va-t-en guerre on est. Revenir c'est écrire mutilé tout à fait. Ce qu'on fait. On compte les absents mais coupée des servages jarret fendu des marronnages. Entre, on plante la bourrache, l'herbe à chat, valériane et patates et des ormes pour l'ombre. On métisse on parle. Sur la terre tétée de récoltes impériales on plante des absences et des tentatives on écrit.

Caroline Sagot-Duvauroux, Le Vent chaule, suivi de L'Herbe écrit, Corti, 2009, p. 69.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : caroline sagot-duvauroux, le vent chaule, suivi de l'herbe écrit, mère, absence, écrire | ![]() Facebook |

Facebook |

10/09/2014

Jean-Louis Giovannoni, Les mots sont des vêtements endormis : recension

Les mots sont des vêtements endormis a été publié en 1983 par Jean-Pierre Sintive, cette réédition est augmentée de fragments qu'avait conservés le fondateur des éditions Unes, d'inédits et d'une postface de l'auteur : on y apprend notamment comment était né cet ensemble. D'autres livres anciens ont été repris (1), le manuscrit des Voyages à Saint-Maur, longtemps resté dans un tiroir, a été édité cette année (chez Champ Vallon), et le lecteur peut maintenant suivre le parcours de ce poète qui s'est efforcé de restituer ce qu'est « la stupeur et l'incompréhension de vivre », comme l'écrit François Heusbourg dans sa préface.

On pourrait lire bien des poèmes comme des aphorismes en les isolant, ainsi : « Nos mots ne sont que les préliminaires du silence », mais la concision ne vise pas à proposer une vérité et cet énoncé est lié à d'autres, tous se répondent et il n'y a rien de discontinu dans ce livre très homogène. La construction repose surtout sur la reprise de quelques motifs : le corps et sa difficulté à se situer dans l'espace. L'une des issues pour vivre son corps est de fuir dans le sommeil, et le rêve ; la relation du corps au réel est alors annulée, mais le réveil chaque fois rappelle la possibilité de la disparition définitive ; les mots qui, plus ou moins directement, évoquent la mort sont en effet abondants : chute, être emporté, se taire, s'effacer, mourir, sortie, absence, froid, silence, partir, vide, se tuer, etc.

Dans ce livre comme ceux qui suivent, le corps est un élément central, lié à l'absence, au vide («On s'agite parce que le vide nous entoure.) », et l'écriture tourne autour de ce qui apparaît énigme, la place du corps dans le monde des choses qui, lui, reste opaque et muet comme les pierres. Comme si le monde n'avait pas de présence suffisante, qu'il pouvait d'un seul coup s'annuler, d'où le sentiment que les choses autour de soi peuvent s'évanouir : « C'est terrifiant de penser que l'on peut emporter le monde, juste en fermant les yeux. » et, ailleurs, « Bouge un tant soit peu, / et c'est un monde qui s'efface. » Rien ne peut être dit du corps, comme s'il était inatteignable, comme le visage, ce que figure l'image du mur comme miroir, qui ne renvoie rien. Il semble toujours opaque au point qu'il est difficile de se reconnaître « dans les reflets des vitrines ». Corps sans forme, que seuls les vêtements protègent, comme un sac, et quand la mort vient il se vide, retournant à quelque chose d'innommable, d'indistinct ; les mots ne suffisent pas pour le faire vivre, seulement aptes à décrire l'effondrement, « Toujours au bord de l'effondrement. . Au bord. ». Visage qui n'est là que « pour ne pas effrayer les autres. Pour cacher le trou dans lequel on vit » ; le vide toujours présent, autour de soi et en soi : Giovannoni écrit sa fascination devant un tableau de Nicolas de Staël, Les toits, qui donne à voir « le bord du vide ». Que reste-t-il ? Une extrême difficulté à se situer dans l'espace du dehors, autant qu'à vivre le dedans, dans l'isolement, sans pouvoir faire un mouvement suffisant vers l'autre, « Les mots n'ouvrent pas assez ».

Au fil du temps Giovannoni a laissé la forme très brève des premiers textes, le travail de la langue s'est transformé, la prose alterne avec le poème, mais c'est toujours le corps et son espace qui demeurent au centre de tous les écrits et la certitude que l'« On vit toujours à côté ». Dans un texte récent, "Ce que l'immobile tient pour geste", poème écrit dans le livre consacré au peintre Pastor (Les apparitions de la matière, éditions Unes, 2013), est fortement marquée l'indécision quant à ce que peut être le moi : « On croit vivre toute sa vie avec soi-même / Alors que chacun de nos gestes / Est la demeure de ce qui ne peut être atteint. » C'est une indécision analogue que figurait le corps divisé ("Jean" et "Louis") dans S'emparer (2007). Est-il un lieu à trouver ? pour répondre on retourne au "peut-être" de Ce lieu que les pierres regardent : « Ce vide / que tu sens au fond de toi / peut-être / est-ce là / ton seul lieu ».

Jean-Louis Giovannoni, Les mots sont des vêtements endormis, éditions Unes, 2014.

______________________________

1. Dans Ce lieu que les pierres regardent, éditions Lettres vives, 2009.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-louis giovannoni, les mots sont des vêtements endormis, absence, vide, corps, espace, visage | ![]() Facebook |

Facebook |

26/05/2014

Jean-Claude Pirotte (1939-24 mai 2014), Revermont

sans nouvelles d'ailleurs

et n'étant pas d'ici

ma présence m'écœure

et mon absence aussi

*

ce n'est pas assez dire

que je suis seul et nu

en vérité c'est le bonheur

fredonnant les trilles du diable

de cette vie je peux maudire

seul et nu devant ma table

aux horizons imaginaires

et quel instrument que mes nerfs

un violoneux fantôme joue

mes mêmes airs jour après jour

et cela me tue à ravir

Jean-Claude Pirotte, Revermont,

Le temps qu'il fait, 2008, p. 65, 82.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude pirotte, revermont, présence, absence, solitude, musique | ![]() Facebook |

Facebook |