24/02/2016

Léon-Paul Fargue, D'après Paris

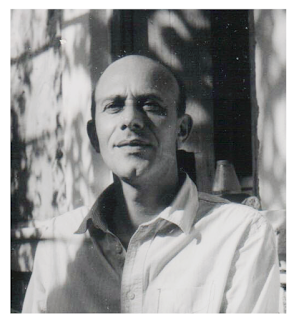

Fargue par Man Ray

En autobus

Mon voisin s’assied à ma gauche. Il laisse tomber sa canne sur moi et l’y laisse.

Une grosse dame rit d’un rire terrible, avec une bouche pleine de parmesan. Me la voilà sur tribord.

Elle pose entre ses jambes une ombrelle sans style et sans pommeau, dont la vis bordée de colle pointe entre ses doigts boulus.

Elle parle tout haut et toute seule. Elle dit tout ce qu’elle pense et tout ce qu’elle va faire. Elle a trouvé un appartement, son escalier est clair comme bonjour.

[...]

Il roule des machines qui font trembler les idylles de la ase au faîte, et qui finissent par faire tomber le bouquet...

Léon-Paul Fargue, D’après Paris, Gallimard, 1932, p. 49-50.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : léon-paul fargue, d'après paris, en autobus, man ray | ![]() Facebook |

Facebook |

23/02/2016

Philippe Blanchon, Suites peintes de Martin

Suite vi

les dieux meurent plus facilement que les hommes

venant après les uns parmi les autres ou dans

la plus absolue des solitudes c’est égal

là où ne s’opposent l’air et le geste

matière engendrée du souffle et de la main

nulle matière avant cette dernière

comme ce que peut la main en traçant

l’unicité d’un dessin que la couleur habite

ou non (un oui toujours en son agilité)

le poème de la main et du souffle en

gendré ne crée pas autre mystère — outre

substituer aux chefs-

d’œuvre toute agitation des organes

investis dans l’acte que l’on nomme

(air ou geste sont communs à chacun

le larynx les membres produisent en

multitude) est crime des tribus

mais le tableau est là écho

de son poème où il s’échappe aux soirs

bruyants de nos angoisses

[...]

Philippe Blanchon, Suites peintes de Martin, La

Lettre volée, 2016, p. 51-52.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe baluchon, suites peintes de martin, solitude, dessin, couleur, poème, angoisse | ![]() Facebook |

Facebook |

22/02/2016

Lyonel Trouillot, Tu diras

Carnaval

La nuit est moins factice dans une ville sans réverbères

Et nul ne saura le visage de la blessure qui danse sous le masque.

Qui dit masque dit-il mascarade ?

Qui dit chagrin dit-il silence ?

Le masque est un tombeau qui rit

et n’épouvante que son porteur.

Les enfants savent que quand le cœur devient

une bombe à retardement

la bombe n’éclate jamais.

Une bombe, ça se mange chaud

dans une rue où ce qui était vivant doit mourir.

Ô mon amour,

qui d’amour n’a jamais eu que le nom

et l’odeur rance du sexe,

sommes-nous de cette foule qu’on voit se ruer dans le mensonge ?

Heureusement,

pour le cœur le plus vil,

la main la plus tremblante,

entre le dimanche et le mardi, il y a le lundi gras.

Le plus triste de la fête demeure l’entre-deux :

lorsque la bête humaine enlève son masque pour souffler

et ne trouve à la place du visage

qu’un chiffon qui fait bonne figure.

Mon amour,

plus je danse plus j’ai faim.

Sommes-nous de cette servitude inaudible

dans le vacarme,

et l’homme qui tombe

piétiné par la foule

perd les deux biens propres avec lesquels

il faut tomber :

sa route et son crachat.

Mon amour,

que serons-nous demain ?

Que fûmes-nous hier

sans route ni crachat ?

Pas même danseurs de corde,

pas même bêtes de cirque.

Pas même l’élégance d’un masque funéraire

qui rendrait à la mort l’antique dignité.

Mon amour,

nous sommes l’enfant

et la foule dessinée par la main de l’enfant,

dans laquelle avancent séparées l’une de l’autre

nos destinées baignant dans leurs caricatures.

Lyonel Trouillot, Tu diras, dans La revue de belles-lettres,

‘’Poètes de la Caraïbe’’, 2015, I, Genève, p. 91-92.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lionel trouillot, tu diras, carnaval, masque, mensonge, foule, dignité | ![]() Facebook |

Facebook |

21/02/2016

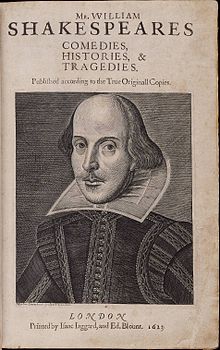

Shakespeare, Le Marchand de Venise

Portia

Si faire était aussi facile que savoir ce qu’il est bon de faire, les chapelles seraient des églises et les chaumières des pauvres gens des palais princiers. C’est un bon prêtre, celui qui se conforme à ses propres sermons ; il m’est plus facile d’enseigner à vingt personnes ce qu’il est bon de faire que d’être une de ces vingt qui suivent mes propres leçons. Le cerveau peut bien inventer des lois pour modérer le sang, mais une nature ardente saute par-dessus les décrets les plus froids — la folle jeunesse est un lièvre qui bondit par-dessus les filets de cet estropié qu’est le bon conseil —, cependant ce raisonnement n’est pas de nature à me choisir un mari. Hélas ! ce mot « choisir » ! Je ne peux ni choisir qui je voudrais ni refuser qui me déplaît, ainsi la volonté d’une fille vivante est-elle bridée par les dernières volontés d’un père mort ; n’est-il pas dur, Nerissa, de ne pouvoir ni choisir ni refuser personne ?

Shakespeare, Le Marchand de Venise, Acte I, scène 2, traduction Jean-Michel Déprats, édition établie par Gisèle Venet et J.-M. Déprats, Pléiade Gallimard, 2013, p. 1043.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : shakespeare, le marchand de venise, jean-michel déprats, choisir, jeunesse, conseil | ![]() Facebook |

Facebook |

20/02/2016

Julien Bosc, De la poussière sur vos cils : recension

Les vers en exergue extraits de Dans la Conversation, recueil de Jacques Lèbre, orientent la lecture du livre : les corps gazés dans les camps de la mort ont été brûlés et « quelques-uns peuvent dire encore / [...] j’ai vu la fumée s’élever dans le ciel ». Le long ‘’poème prosé’’ de Julien Bosc n’est pas un récit, on y lit des « scories de l’innommable », les traces de ce que des témoins ont écrit, ce qui demeure pour nous de ce qu’ils ont vécu — « quelqu’un cette nuit écrit à partir d’une mémoire qui n’est pas la sienne ». Et d’abord un mur, mur de mémoire, « preuve » du passé et qui porte des noms : pour sa construction, sont énumérés tous les matériaux qui ont été utilisés au cours du temps en divers lieux pour bâtir un mur, marbre, pierre, banco, etc. Rien de tout cela ne convient, et à la question de sa matière une seule réponse : « — Telle la mémoire ? / — Tel le miroir sans tain de la souvenance oui. » Mais la parole sur ce qui fut semble impossible, il n’y aurait que « les mots creusés sur le vide », et cependant personne n’a, aujourd’hui, « le droit d’oublier ce que nous ne pouvons raconter ». C’est à partir de cette impossibilité qu’écrit Julien Bosc.

Ce qui peut être écrit l’est ici dans une forme particulière. Deux personnages, Lui et Elle, dialoguent dans divers lieux ; au début la nuit dans un pré, plus tard dans un hôpital pour la guérir de la folie née du souvenir de l’holocauste (« Elle perdit la raison »), puis dans un village « Entre la montagne et la mer ». Leurs échanges sont parfois accompagnés d’un commentaire et s’achèvent par un fragment en italique, introduit par le « Ô » du lyrisme et reprenant littéralement ou pour le sens ce qui précède. On pense à un livret d’opéra ou à une tragédie, avec dialogues, voix hors champ ou didascalies, intervention d’un chœur, et ce d’autant plus que les répliques sont toujours brèves, la syntaxe et le vocabulaire dépouillés, des fragments de dialogue répétés, la répétition se produisant aussi dans une réplique :

Jamais, jamais je n’ai pu, je n’ai pu jamais, jamais pu, jamais, mais malgré moi tout le temps, minute après minute, nuit et jour sans répit, ni rien, sans répit ni rien, ni rien pouvoir, rien pouvoir faire, rien pouvoir faire taire, à en devenir folle. Folle.

La folie naît du souvenir des camps de la mort, ceux de la ‘’solution finale’’, ce qu’explicite un seul échange :

— Votre nom est-il juif ?

— Oui.

— Êtes-vous juif ?

— Oui.

— Êtes-vous innocent ? Êtes-vous coupable ?

Réponse qui ne peut être entendue : une pierre « est-elle innocente ou est-elle coupable ? ».

La seule amorce de récit du livre est présentée comme un rêve par l’homme, elle décrit un lieu d’où l’on ne peut sortir, un couloir, où des chiens dévorent le visage et le nom, métaphore de l’identité à faire disparaître. Les images de destruction brutale abondent dès l’ouverture ; le dialogue évoque d’abord une porte et des fenêtres, pourtant il ne s’agit pas d’une maison, d’un refuge, la clef est perdue, une main broyée, les yeux aveugles, l’ordre même de la nature défait avec le « givre incandescent ». La poussière sur les cils ? non, ce sont les cendres qui retombent, et avant la mort ce sont les fils barbelés, la langue tranchée, le nom broyé, « les wagons de la mort et la folie dans les wagons ».

Que reste-t-il après « la nuit du retour sans retour » ? Le livre pourrait s’achever sur des questions comme celles-ci, « Quel témoin ? Le témoin du récit ? Quel récit ? » Il reste des noms, des noms inscrits sur un mur, dans la mémoire, et reste donc « le récit d’un mur ». Le hasard des publications a mis sur ma table le livre de Julien Bosc et un entretien de Philippe Beck, ‘’Dialogue de la poésie avec la prose testimoniale’’(1) ; j’en détache pour conclure quelques lignes, qui disent aussi la nécessité pour la poésie d’écrire après les témoins : « Les proses de témoignage (le réel prosant et prosé) en disent toujours plus. C’est l’excès qui demande la poème, selon moi, et en réponse aux vers de Celan : « Niemand / zeugt für den / Zeugen. » (« Gloire de cendres », dans Renverse du souffle). « Nul / ne témoigne pour le / témoin. » Le poète ni le romancier ne témoignant à la place du témoin, et cela se dit en vers libres ; le « témoin » est rejeté après le deuxième vers — le suspens est catégorique. Mais le témoin n’est pas seul et sa prose est précédée, parlée déjà ; elle doit être continuée. »

——————————————————————————————

1. ‘’Dialogue de la poésie avec la prose testimoniale’’, entretien de Philippe Beck avec Frédéric Detue, dans Europe, ‘’Témoigner en littérature’’, janvier-février 2016, p. 221-235. L’ensemble du numéro, dès l’introduction de Frédéric Detue et Charlotte Lacoste, est remarquable.

Julien Bosc, De la poussière sur vos cils, La tête à l'envers, 2015, 13, 50 €.

Cette note a été publiée dans Sitaudis le 5 février 2016.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, de la poussière sur vos cils, jacques lèbre, shoah, folie, mémoire, témoin, juif | ![]() Facebook |

Facebook |

19/02/2016

Thilo Krause, À la lisère du sommeil

Poème

...ed è subito sera

Salvatore Quasimodo

Remontant de la cave en frissonnant

je regardai droit

dans les yeux d’un chat.

Sans trouver

de réplique je trébuchai, pris d’un léger vertige

dans le gouffre d’une des pupilles

je tombais et

tombais et ne me rattrapai que lorsqu’une porte s’ouvrit

que le soleil se déploya d’un mur à l’autre.

Déjà le soir était là.

Gedicht

...ed è subito sera

Salvatore Quasimodo

Als ich fröstelnd aus dem Keller kam

blickte ich geradewegs

in die Augen einer Katze.

Ich wusste nichts

zu erwidern, stolperte von leichtem Schwindel gepackt

in den Brunnenschacht der einen Pupille.

Ich fiel und

fiel und fing mich erst, als eine Tür aufging

als Sonne sich spannte von Wand zu Wand.

Schon war es Abend.

Thilo Krause, À la lisère du sommeil, traduit de l’allemand par Eva Antonnikov, dans La revue de belles-lettres, 2015, 2, Lausanne, p. 41 et 40.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thilo krause, À la lisère du sommeil, chat, œil, rêve, soir | ![]() Facebook |

Facebook |

18/02/2016

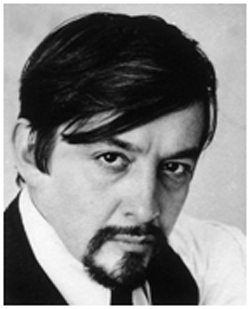

José Carlos Beccera (1936-1970)

jardin d’hiver

plantes dont on extrait

de l’appareil végétatif les petits trous

avec lesquels on nettoie la maison

après l’enterrement

plantes aux articulations diurnes

amas de feuilles dont on obstrue la substance

s p o n g i e u s e

de la nudité devenue

insaisissable

fleurs pianistes (tan ta tan)

pétales finement striés pour provoquer

le son des anges quand nous nous lavons les mains

fleurs vivaces pour se parer

des conjonctures les plus subtiles

et pour orner les leucocytes de ceux

qui disparaissent

quand grincent (Hououou) les portes

plantes aux fleurs comestibles pour orner

la table servie

de ceux qui tirent leur discours (hum hum)

du plat de macaronis

et vous d’où venez-vous ?

José Carlos Becerra, Comment retarder l’apparition

des fourmis, traduit de l’espagnol (Mexique) par

Bruno Grégoire et Jean-François Hatchondo, dans

Rehauts, n° 36, septembre 2015, p. 5.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : josé carlos becerra, comment retarder l’apparition des fourmis, plante, fleur, table, fantaisie | ![]() Facebook |

Facebook |

17/02/2016

Andrèas Embirìkos (1901-1975), Oktàna

La porte

La porte s’ouvrit, avec fracas se referma. Ceux de la maisonnette s’écrièrent « Qui est là ? » Voyant que nul n’était entré, que nulle réponse n’arrivait, ceux de la chambre conclurent : le vent a dû claquer la porte.

Pourtant le calme était absolu. On eût dit que le temps s’arrêtait. Et malgré tout, derrière la fenêtre close le rideau remuait comme un voile soulevé par des bouffées de vent. Dans la chambre quelque chose brassait l’air auparavant inerte — comme si là-bas, soudain, battaient les ailes d’une cigogne immense, comme si un archange blanc agitait les siennes, apportant au bout de son épée la lumière des cieux dans la chambre close.

La maîtresse de maison abasourdie regarda les autres. Puis tous ensemble regardèrent le vase, posé sur une petite console et tous restèrent sans voix... Les fleurs de papier contenues dans le récipient poussaient en un clin d’œil telles des fleurs véritables et l’humble abri embaumait intensément, comme un lieu sanctifié, un lieu saint.

Glyfada, 8.7.60

Andréas Embirìkos, Oktàna, traduction Myrto Gondicas et Michel Volkovitch, Le miel des anges, 2015, p. 28.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andréas embirìkos, oktàna, vent, fantastique | ![]() Facebook |

Facebook |

16/02/2016

Claude Minière, C'est

C’est

C’est parti

c’est parti pour le jour et la nuit

comme c’est parti ça durera

une barque se détache du quai

on remonte l’ancre et les cordages

la mer est incertaine mais réelle

belle rebelle

à jamais

cette flèche est lâchée

elle résonne sur sa cible virtuelle

sa nudité

cette fleur me fait une fleur

Europe

anthropos

entropie

ces fleurs s’appellent héliotropes

le soleil défroisse leurs corolles

la beauté que nous avons aimée

seule la beauté peut nous sauver

un instant la phrase est parfaite

sans oubli je n’y touche plus

Claude Minière, C’est, dans il particolare, n° 29, 2015, p. 9.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude minière, c'est, mer, barque, flèche, fleur, beauté | ![]() Facebook |

Facebook |

15/02/2016

Jean Tortel, Relations

Gestes de la marquise

II

La marquise sortit

À cinq heures, c’est moi

Qui le décide et la délivre,

Qu’elle aille vers la mer

Ou les rues, parallèle

À la sœur fabriquée

De quelque obsession

Et sans manteau.

Elle est merveilleusement triste.

Ne bouge pas.

Jean Tortel, Relations, Gallimard,

1968, p. 80.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tortel, relations, gestes de la marquise | ![]() Facebook |

Facebook |

14/02/2016

Georges Braque, Le jour et la nuit

Ceux qui viennent par derrière : les purs, les intacts, les aveugles, les eunuques.

Il ne faut pas imiter ce que l’on veut créer.

Ceux qui vont de l’avant tournent le dos aux suiveurs. C’est tout ce que les suiveurs méritent.

L’Art survole, la Science donne des béquilles.

J’ai le souci de me mettre à l’unisson de la nature, bien plus que de la copier.

Georges Braque, Le jour et la nuit, Gallimard, 1952, p. 10, 11, 12, 13, 14.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges braque, le jour et la nuit, suiveurs, imiter, art, science, nature, copie | ![]() Facebook |

Facebook |

13/02/2016

Pierre Silvain, Julien Letrouvé colporteur : recension

Les éditions Verdier puisent pour leur collection de poche dans un fonds patiemment construit depuis 1979 ; dans un format élégant, qui verra bientôt une centième livraison, voisinent Pierre Michon et Varlam Chalamov, Armand Gatti et Jean-Pierre Richard, Rilke et Benny Lévy. L’un des derniers, Julien Letrouvé colporteur, du regretté Pierre Silvain (1926-2009), était paru en 2007, et l’on redécouvre ce récit qui n’est pas étranger, au travers d’une fiction attachante, à l’histoire de la lecture.

Les prophètes à trois sous nous annoncent la fin du livre sur papier, sans savoir, apparemment, que sa diffusion très large aujourd’hui, notamment avec les livres de poche, est très récente. On imagine mal une France, pas si lointaine dans le temps, majoritairement analphabète. À l’époque de Jean-Jacques Rousseau, un succès de vente dépassait rarement 1000 exemplaires, et seuls les livres de la ‘’Bibliothèque bleue’’ étaient connus dans les campagnes — c’est-à-dire dans la plus grande partie du pays : ils y entraient grâce aux colporteurs et ils pouvaient y être lus à voix haute, quand il se trouvait un homme ou une femme instruits. Étrangers aux élites, ces petits livres à couverture bleue réunissaient aussi bien des récits de l’histoire sainte que des recettes de cuisine ou les prophéties de Nostradamus, des condensés des romans du Moyen Âge et des contes de la tradition. Ce sont ces livres que propose Julien Letrouvé dans les villages.

Le nom de Julien Letrouvé est sans ambiguïté : c’est un enfant abandonné à sa naissance ; recueilli dans une ferme, il est gardien de cochons, mais il a passé sa petite enfance au milieu de fileuses, et l’une d’elles, qui maîtrisait la lecture, lisait pour ses compagnes. Qu’à partir de petits signes sur du papier, l’on puisse quitter le moment présent et imaginer d’autres espaces, d’autres temps marque le jeune Julien pour la vie. À la puberté, il devient colporteur mais, négligeant la vente de la mercerie rémunératrice dans ce métier, il se consacre au livre, à ces histoires qui lui ont permis de supporter son sort.

Julien marche et, presque un siècle plus tard, il « eût pu croiser un autre marcheur » dans la région qu’il parcourt, Rimbaud. L’histoire se passe en septembre 1792, le mois de la bataille de Valmy (qui s’est déroulée le 20) et Julien avance sous la pluie vers le lieu des combats. Comme souvent dans les récits de Pierre Silvain, les époques se confondent et, à côté de personnages contemporains rencontrés dans sa marche (l’astronome Laplace, la voiture du roi en fuite), en viennent aussi d’autres, fictif comme Fabrice del Dongo, ou réel comme Chateaubriand. Sont évoqués également les jours de la Terreur de 1793, Gœthe racontant la bataille de Valmy, de petites poupées présentes aussi dans un autre livre, Passage de la morte (2007). Julien, lui, se lie avec un déserteur prussien rencontré lors d’une halte, Voss, qui lit au jeune garçon une des histoires d’un livre bleu ; et le jeune colporteur, penché sur le livre, comme au temps des fileuses, « retrouvait le besoin inapaisable de comprendre ce que lui refusait son ignorance ».

Le lecteur comprend bien qu’il est plongé dans un récit de formation, dans lequel les évocations mêlent de manière convaincante les époques et les lieux, font passer de l’univers du livre à une certaine réalité. Toute initiation connaît des violences ; ici, les soldats prussiens retrouvent le déserteur, le tuent et brûlent les livres, le seul appui de Julien ; ce sont « Le Paradis perdu, l’Âne d’or, Les Voyages de Gulliver, Une vie et Salammbô, Du Côté de chez Swann, Là-bas, Le Bruit et la fureur, L’Odyssée. » Nous sommes sans aucun doute dans le rêve avec cette liste, comme l’est la fin du récit. Julien continue sa route vers nulle part, lui venu de nulle part — sans père ni mère ; il marche tout l’hiver, atteint au printemps une ferme et, à la femme qui l’a accueilli, il affirme qu’il est prêt à poursuivre sa route vers « là-bas ». Mais : « Il n’y a pas de là-bas, ici on est au bout du monde [...]. Et qui pourrait vous attendre, là où vous allez, plus loin que le bout du monde ? » La réponse, si simple, est une superbe manière d’honorer la lecture : « Celle qui lit les livres ». Pierre Silvain, toujours dans une langue précise, maîtrisée, inspirée, n’achève pas le récit sur un échec. L’hiver est terminé et la femme, qui ne sait pas plus lire que Julien, se substituera à la liseuse rêvée, elle ne déchiffrera pas le mystère des mots mais elle deviendra la lectrice du monde.

Pierre Silvain, Julien Letrouvé colporteur, Verdier Poche, 2016, 128 p., 7, 50 €.

Cette recension a été publiée sur Situais le 28 janvier 2016.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre sylvain, julien retrouvé colporteur, livre bleu, lecture, rêve, imaginaire | ![]() Facebook |

Facebook |

12/02/2016

Alberto Giacometti, Écrits

Ma réalité

Je fais certainement de la peinture et de la sculpture et cela depuis toujours, depuis la première fois que j’ai dessiné ou peint, pour mordre sur la réalité, pour me défendre, pour me nourrir, pour grossir ; grossir pour mieux me défendre, pour mieux attaquer, pour accrocher, pour avancer le plus possible sur tous les plans, dans toutes les directions, pour me défendre contre la faim, contre le froid, contre la mort, pour être le plus libre possible ; le plus libre possible pour tâcher — avec les moyens qui me sont aujourd’hui les plus propres — de mieux voir, de mieux comprendre ce qui m’entoure, de mieux comprendre pour être le plus libre, le plus gros possible, pour dépenser, pour me dépenser le plus possible dans ce que je fais, pour courir mon aventure, pour découvrir de nouveaux mondes, pour faire ma guerre, pour le plaisir ? pour la joie ? de la guerre, pour le plaisir de gagner et de perdre.

Alberto Giacometti, Écrits, Hermann, 1992, p. 77.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alberto giacometti, écrits, peindre, dessiner, vivre | ![]() Facebook |

Facebook |

11/02/2016

Giorgio de Chirico, Mélancolie

Mélancolie

Lourde d’amour et de chagrin

mon âme se traîne

comme une chatte blessée

— Beauté des longues cheminées rouges

Fumée solide.

Un train siffle. Le mur

Deux artichauts de fer me regardent.

J’avais un but. Le pavillon ne claque plus

— Bonheur, bonheur, je te cherche —

Un petit vieillard si doux chantait doucement

une chanson d’amour.

Le chant se perdit dans le bruit

de la foule et des machines

Et mes chants et mes larmes se perdent aussi

dans les cercles horribles

ô éternité.

Giorgio de Chirico, Poèmes, Solin, 1981, p. 25.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio de chirico, mélancolie, vieillard, chant, larmes, éternité | ![]() Facebook |

Facebook |

10/02/2016

Antoine Emaz, Soirs

accorder la langue

sur peu de choses

là ce soir

seul

avec

le jour en vrac

tout est passé

restent l'herbe

quelques feuilles tordues sèches

le froid clair encore le mur

entre l'herbe et le mur

la lumière glace

à chaque fois renvoie

une paroi de froid

à la fin le crépi

craque gris

dans le soleil qui baisse

voilà

peu de choses

dans un temps bref où passent

beaucoup de morts trop

vite

la vie dure

poser le peu comme simple

autant que possible

l'œil ras

dans l'herbe courte

les mots

on ne sait pas trop

ils tracent comme des bouclettes

des mèches de sens sans

tête

même hors vent ils frisent

quand sur la table

une bouteille tient nette

sa forme

pour bien faire il faudrait

des mots cendriers lourds

des pavés de verre clair quand

dehors brûle

[...]

Antoine Emaz, Soirs, Tarabuste,

1999, p. 74-77.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, soirs, langue, temps, vents | ![]() Facebook |

Facebook |