09/04/2016

Marie Cosnay, Vie de HB : recension

Marie Cosnay, romancière(1), traductrice d’Ovide, écrit aussi sur l’actualité(2). Elle ouvre sa Vie de HB en rappelant ce que sont les genres dans le Timée de Platon ; le troisième genre, impossible à cerner précisément selon lui, est du côté du rêve. Et c’est par un rêve qu’elle introduit ‘’HB’’, c’est-à-dire Henri Beyle, Stendhal : « J’ai fait un rêve, la chose était bleue, indistincte [...] » ; le bleu chez HB, c’est l’enfance (la couverture de l’Encyclopédie dans le bureau de son père), c’est dans ses fictions l’habit de Julien, la cape de Mathilde, « couleur à défaut d’être forme ». Le ‘’je’’ sera tantôt Marie Cosnay écrivant à propos de HB, tantôt HB, le passage de l’un à l’autre parfois volontairement imprécis.

Pourquoi HB, et pas immédiatement Stendhal, puisque la première séquence s’achève (s’ouvre ?) sur : HB est né à Grenoble, le 23 janvier 1783. » ? Sans doute parce que HB sont les initiales d’un nom rejeté —‘’Henri Beyle’’ n’a jamais été utilisé pour une publication —, et que seuls étaient en usage de nombreux pseudonymes. Le nom d’emprunt permet sans cesse de paraître et de disparaître, le moi se multipliant à l’envi — Dominique, Alceste, J. B., Flavien, Henry Brulard (un autre HB), William Crocodile, Chaudron Rousseau, etc. Cette transformation de l’identité sociale ne pouvait que rencontrer l’adhésion de Marie Cosnay, certains personnages de ses récits ayant justement pour caractéristique de se métamorphoser.

Changer de nom, c’est ce que fait aussi l’acteur, et peut-être que le théâtre, parce que lieu du factice, est plus réel que le réel pour Stendhal, jouer sur la scène mobilisant une énergie bien plus importante que celle nécessaire dans la vie quotidienne. Jouer aussi dans la vie, « Jouer à l’amour à débiter les sornettes lues et les lyrismes à deux balles : c’est là qu’on est le plus vrai. » Jouer jusqu’à l’exténuation et Marie Cosnay rapporte la traversée de la Vendée à cheval par HB pour rejoindre une femme. L’anecdote est révélatrice d’une conception du bonheur à l’opposé de ce que définit Mme de Staël, qui voulait « l’élan sans assaut, la guerre sans la guerre, le sexe sans le sexe » : c’est là le bonheur des « sociétés riches » alors en train de se constituer. Pour HB, il faut le sexe avec le sexe — mais « Quoi, l’amour, ce n’est que ça ? », qu’on relise Lamiel pour s’en convaincre —, la guerre avec la guerre — mais Fabrice à Waterloo ne voit rien... ; voir serait peut-être l’impossible : qu’on pense à Actéon dont la métamorphose est rappelée ici. Importent seulement les « moments d’assauts violents ».

N’apprend-on donc rien ? qu’y a-t-il derrière tous les masques ? « rien de connaissable ». Que reste-t-il ? l’incendie de Moscou comme un spectacle, la vie comme un spectacle, et reviennent des images flottantes comme celle de la mère qui enjambe dans la nuit le matelas où l’on dort, le souvenir du bleu... Des noms : liste de prénoms de femmes. Et « des théories sur l’amour ». La romancière Marie Cosnay rêve elle aussi, quand elle n’imagine pas HB sur la route de Smolensk en 1812, et elle rêve d’un château qui devient une prison, transformation pour se rapprocher de ce que fut un personnage stendhalien : « Était-ce une prison pour découvrir comme Fabrice l’amour sans les mots ? »

Proximité avec Stendhal ? Oui, née de la longue fréquentation de l’œuvre — Marie Cosnay cite à partir des éditions de son adolescence ; proximité dans le goût pour la métamorphose des figures mises en scène, plus encore dans l’allégresse de l’écriture. Cette Vie de HB, qui s’achève par la mort du personnage, le 23 mars 1842, fait très heureusement coïncider une certaine vérité de Stendhal et la fiction selon Marie Cosnay.

Marie Cosnay, Vie de HB, éditions NOUS, 2016, 80 p., 10 €.

__________________________________________________

- Derniers titres parus : en 2014 Le fils de Judith (Cheyne), et en 2015 Sanza lettere (L’Attente), Cordelia la guerre (éditions de l’Ogre).

- Lire Comment on expulse, responsabilités en miettes (éditons du Croquant, 2011), À notre humanité (Quidam éditeur, 2012). Voir https://blogs.mediapart.fr/marie-cosnay/blog, blog très revigorant.

Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 27 mars 2016.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie cosnay, vie de hb, stendhal, double, métamorphose, identité | ![]() Facebook |

Facebook |

08/04/2016

Henry James, Carnets, dans Un portrait de femme et autres romans

( ...) je ne parlerai pas d’Ivan Tourguéniev, le plus délicieux et le plus aimable des hommes, ni de Gustave Flaubert, que je serai toujours si heureux d’avoir connu ; nature puissante, grave, mélancolique, virile, profondément corrompue mais non corruptrice. Quelque chose en lui me plut beaucoup et il se montra fort bienveillant envers moi. Il dominait de la tête et des épaules tous les autres, ceux que je rencontrais chez lui le dimanche après-midi — Zola, Goncourt, Daudet, etc. (Je veux dire en tant qu’homme — non comme causeur, etc.). Je me rappelle en particulier certain après-midi — en semaine — où j’allai le voir et le trouvai seul. Je suis resté longtemps assis en sa compagnie. Une impulsion soudaine le poussa à me réciter un petit poème de Théophile Gautier, « Les Vieux Portraits » (ce qui déclencha l’impulsion, c’est que nous venions de parler des poètes français, et il avait exprimé sa prédilection pour Théophile Gautier plutôt qu’Alfred de Musset ; il était plus français, etc.

Henry James, I. Carnets, traduction Louise Servicen, revue par Évelyne Labbé, dans Un portrait de femme, et autres romans, Gallimard / Pléiade, 2016, p. 1339.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henry james, carnets, flaubert, tourguéniev, rencontre, lecture, théophile gautier | ![]() Facebook |

Facebook |

07/04/2016

Cesare Pavese, Le métier de vivre

Un homme qui souffre, on le traite comme un ivrogne. « Allons, allons, ça sffit, secoue-toi, allons, ça suffit... »

Quand un jeune homme — dix-huit, vingt ans — s’arrête pour contempler son tumulte, tente de saisir la réalité et serre les poings, c’est beau. Mais il est moins beau de le faire à trente ans, comme si rien n’était arrivé. Et cela ne te fait pas froid dans le dos de penser que tu le feras à quarante ans et puis encore ?

Avec les enfants, on ne plaisante pas , ma chère. J’ai été un enfant moi aussi (premier mois).

Cesare Pavese, Le métier de vivre, traduction Michel Arnaud, Gallimard, 1958, p. 81, 83, 89.

Publié sur Sitaudis (http://www.sitaudis.fr) le 6 avril 2016 :

NUIT DEBOUT, C'EST MAINTENANT

J'étais place de la République samedi et dimanche dernier - les 32 et 33 mars, donc, selon le calendrier en vigueur sur la place et pour ceux qui souhaitent que les temps changent. Je ne suis pas jeune, et bien évidemment, je n'ai jamais vu ça.

Il est tout à fait possible que quelque chose d'approchant se soit passé en 68, par exemple. Sauf qu'en 68, il n'y avait pas les Sans-Papiers, il n'y avait pas les Rroms et les réfugiés dans les rues de Paris, il n'y avait pas les plans « sociaux » ni la fin envisagée des services publics. L'enjeu était qu'ouvriers et étudiants se rejoignent - pas qu'ouvriers, précaires, chômeurs, intermittents, étudiants, lycéens, émigrés de la deuxième, troisième génération, professeurs, infirmiers et médecins des hôpitaux, magistrats, lesbiennes, gays, be et trans, etc, fassent la jonction, de sorte que leurs luttent convergent enfin.

Il est tout à fait possible aussi que quelque chose d'approchant ait eu lieu à Madrid, Puerta del Sol, en 2011. Mais ce qui me fait penser cela, au fond, c'est juste la présence d'un jeune Espagnol samedi 32, assis en cercle, par terre, avec les autres, à discuter longuement de la pertinence, ou non, de compter les abstentions lors des votes. Les discussions auxquelles j'ai assisté (et participé) étaient en effet plutôt « techniques ».

La raison pour laquelle je publie ce compte-rendu sur sitaudis plutôt qu'ailleurs, c'est qu'il était tout le temps question de vocabulaire ; du choix des mots, de la forme des phrases, de leurs conséquences. Qu'on écartait systématiquement les noms propres (rares à venir, d'ailleurs - ni Debord, ni Deleuze, ni Badiou, ni Agamben ou autres au programme, par exemple) et les grands mots (à l'un qui disait Communisme et à l'autre qui disait Commune, on signifia gentiment de reporter le débat sur leur usage à une date ultérieure).

Pourtant, la plupart des participants à ces commissions ne semblaient pas des novices en terme de politique, d'histoire, et des discours qui se sont historiquement tenus. Simplement, le moment de fixer quelque chose d'une situation en mouvement constant était sans cesse repoussé, de manière à ce qu'il advienne le plus tard possible - voire pas.

Ne pas être ramené à un parti, à une cause, à une revendication, à un « bord politique » quel qu'il soit et aussi amical soit-il, a été en effet énoncé clairement, et répété, par Nuit Debout. Là-dessus - sur quelque chose qui ne cherche pas à être identifié et n'est pas identifiable, réductible -, divers impétrants sont venus, et viennent, régulièrement se casser les dents, laissant flotter au-dessus de la place et se poser dans les gazettes et les sites des phrases bienveillantes et définitives. Ils sont tous à côté de la plaque. Ce n'est pas vraiment drôle. Juste curieux, de voir le vieux monde passer sans rien saisir d'une chose qui, peut-être, tombera demain, mais qui ne se sera jamais fait prendre - du moins l'espère-t-on.

Les photos prises et qui paraissent pourraient nous faire croire qu'il y a là essentiellement des jeunes, étudiants et lycéens parisiens. C'est faux. Il y a des salariés, des chômeurs, des retraités, etc, de tous les sexes et tous les âges. Il y a peut-être encore trop peu de secouristes, de juristes, d'avocats, de militaires et de policiers ayant changé de camp ou désireux d'en changer. Il n'est jamais trop tard. Les employés des commerces de la place peuvent aussi venir, après le boulot. Celles et ceux qui vivent en banlieue et qui ne sont pas encore arrivé.e.s. Vous qui lisez ce texte, allez-y aussi : ce sera une action poétique.

Le commentaire de sitaudis.fr

L'auteur ne signe pas son texte, non par peur mais par respect pour le mouvement en cours.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, le métier de vivre, souffrance, réalité, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

06/04/2016

Robert Desnos, Complainte de Fantômas, dans Domaine public

Complainte de Fantômas

1

Écoutez... Faites silence...

La triste énumération

De tous les forfaits sans nom,

Des tortures, des violences

Toujours impunis, hélas !

Du criminel Fantômas.

2

Lady Beltham, sa maîtresse,

Le vit tuer son mari

Car il les avait surpris

Au milieu de leurs caresses.

Il coula le paquebot

Lancaster au fond des flots.

3

Cent personnes il assassine.

Mais Juve aidé de Fandor

Va lui faire subir son sort

Enfin sur la guillotine...

Mais un acteur, très bien grimé,

À sa place est exécuté.

4

Un phare dans la tempête

Croule, et les pauvres bateaux

Font naufrage au fond de l’eau.

Mais surgissent quatre têtes :

Lady Beltham, aux yeux d’or,

Fantômas, Juve et Fandor.

5

Le monstre avait une fille

Aussi jolie qu’une fleur.

La douce Hélène au grand cœur

Ne tenait pas de sa famille,

Car elle sauva Fandor

Qu’était condamné à mort.

6

En consigne d’une gare

Un colis ensanglanté !

Un escroc est arrêté !

Qu’est devenu le cadavre ?

Le cadavre est bien vivant,

C’est Fantômas, mes enfants !

.....................

25

Pour ceux du peuple et du monde,

J’ai écrit cette chanson

Sur Fantômas, dont le nom

Fait trembler à la ronde.

Maintenant, vivez longtemps

Je le souhaite en partant.

Final

Allongeant son ombre immense

Sur le monde et sur Paris,

Quel est ce spectre aux yeux gris

Qui surgit dans le silence ?

Fantômas, serait-ce toi

Qui te dresse sur les toits ?

Robert Desnos, Complainte de Fantômas,

(1933, musique de Kurt Weil), dans

Domaine public, Gallimard, 1953, p. 279-

280 et 286.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, complainte de fantômes, domaine public, chanson, fantaisie | ![]() Facebook |

Facebook |

05/04/2016

Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, treize à seize

Aborder la terra incognita.

Celle de voir l’écriture nous quitter — qui est celle de la destruction du désir en relation avec un corps qui cesse lui aussi d’avoir envie, comment cette souffrance peut-elle traverser une forme pour dire son effondrement ?

Défi qui serait spécifiquement un combat de poésie : inventer l’expression de la disparition du désir de dire. Situation à la fois simple et extrême, dont la limite est peut-être la banalité même de cette cessation comparable à l’inconnu de la mort.

Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, treize à seize, Poésie / Flammarion, 2016, p. 41.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord de juliau, terra incognito, désir, écriture, corps, disparition, poésie, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

04/04/2016

Antoine Emaz, Planche

Tel qu’il est, et compte tenu de l’histoire, ce monde paraît sans issue. À partir de là, on peut commencer le travail vers quelle résistance ou quel espoir, même malingre. Poésie, une charpie de mots pour soigner, accompagner un peu cette blessure du négatif. Chanter quoi dans ce tohu-bohu de misères et d’impasses ? Chanter. Le peu possible. À bouche fermée, si nécessaire.

Je revois le visage de cette élève de 2e me demandant pourquoi ce que j’écris est « si sombre ». Dans son ton, ce n’était pas une critique, plutôt une lassitude. Je comprends très bien ce désir d’échappatoire que mes poèmes ne permettent guère. « Nous ne sortirons pas du sort des condamnés » écrivait déjà Reverdy. Le poète n’est pas un enchanteur, même « pourrissant ». Mais il ne confond jamais peu et rien.

Antoine Emaz, Planche, Rehauts, 2016, p. 46.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, plance, monde sans issue, négatif, échappatoire, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

03/04/2016

Jean-Claude Caër, Alaska

Photo Michèle Le Braz

Il est troublant de vivre dans un espace-temps différent

Tout en restant connectés

De rencontrer des gens assis devant leurs ordinateurs

Comme s’ils n’allaient jamais mourir.

Je rencontre Steve, spécialiste du cerveau,

Qui me raconte s’être trompé de direction.

Il voulait aller au zoo voir des ours polaires

Mais passa son après-midi dans un café à boire bière sur bière.

Tout à l’heure, il prendra l’avion pour Seattle

Et disparaîtra définitivement de mon univers.

Il en est ainsi à chaque instant pour chacun de nous

Et le sachant cela devient extraordinaire

Tous ces gens qui apparaissent quelques secondes dans notre vie

Tels des drapeaux piqués sur une carte du monde

Puis s’éclipsent définitivement de notre vue

Nous préparent peut-être à notre propre disparition.

Jean-Claude Caër, Alaska, Le bruit du temps, 2016, p. 57.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude caër, alaska, espace-temps, voyage, disparition | ![]() Facebook |

Facebook |

02/04/2016

Sarah Plimpton, extrait de Single Skies

Extraits de Single Skies

ombre brusque du soleil

froissée derrière l’arbre

le bleu du ciel

qui mène le vent

hors de la nuit

la porte

claque

le ciel

au sein de l’orage

a sudden shadow from the sun

upset behind the tree

the blue of the sky

driving the wind

off the night

the door

slams

the sky

inside the storm

Sarah Plimpton, traduit par Mathieu

Nuss, dans L’Étrangère, n° 40-41, p. 239 et 238.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sarah plimpton, single skies, nuit, orage, ombre, arbre | ![]() Facebook |

Facebook |

01/04/2016

Autour de l'eau, images

© Photos Chantal Tanet, mars 2016

| Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

31/03/2016

Samuel Beckett, Molloy

Je suis dans la chambre de ma mère. C'est moi qui y vis maintenant. Je ne sais pas comment j'y suis arrivé. Dans une ambulance peut-être, un véhicule quelconque certainement. On m'a aidé. Seul je ne serai pas arrivé. Cet homme qui vient chaque semaine, c'est grâce à lui peut-être que je suis ici. Il dit que non. Il me donne n peu d'argent et enlève les feuilles. Tant de feuilles, tant d'argent. Oui, je travaille maintenant, un peu comme autrefois, seulement je ne sais plus travailler. Cela 'a pas d'importance, paraît-il. Moi je voudrais maintenant parler des choses qui me restent, faire mes adieux, finir de mourir. Ils ne veulent pas. Oui, ils sont plusieurs, paraît-il. Mais c'est toujours le même qui vient. Vous ferez ça plus tard, dit-il. Bon. Je n'ai plus beaucoup de volonté, voyez-vous. Quand il vient chercher les nouvelles feuilles, il rapporte celles de la semaine précédente. Elles sont marquées de signes que je ne comprends pas. D'ailleurs je ne les relis pas. Quand je n'ai rien fait il ne me donne rien, il me gronde. Cependant je ne travaille pas pour l'argent. Pour quoi alors ? Je ne sais pas. Je ne sais pas grand-chose, franchement. La mort de ma mère, par exemple. Était-elle déjà morte à mon arrivée ? Ou n'est-elle morte que plus tard ? Je veux dire morte à enterrer. Je ne sais pas. Peut-être ne l'a-t-on pas enterrée encore. Quoi qu'il en soit, c'est moi qui ai sa chambre. Je couche dans son lit. Je fais dans son vase. J'ai pris s aplace. Je dois lui ressembler de plus en plus. Il ne me manque plus qu'un fils. J'en ai un quelque part peut-être. Mais je ne crois pas. Il serait vieux maintenant, presque autant que moi. C'était une petite boniche. Ce n'était pas le vrai amour. Le vrai amour était dans une autre. Vous allez voir. Voilà que j'ai encore oublié son nom.

Samuel Beckett, Molloy, éditions de Minuit, 1951, p. 7-8.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, molloy, chambre, mère, ignorance, mémoire | ![]() Facebook |

Facebook |

30/03/2016

Catherine Pozzi, Très haut amour

Chanson sans gestes

Sur la planète de douleurs

Les roses vont jusqu'au ciel même.

Devant le mur d'azur tu meurs

Du mal qui vient d'ailleurs.

Soleil, soleil fleur de souci

Touche un cœur de ta pointe extrême

Le rayon jeté sans merci

Du passé jusqu'ici.

Mon cœur est une rose aussi

Il est plein de rois et de reines

Ils ont vécu ils ont fini

Ils souffrent où je suis.

Ils ont dormi ils ont péri

Ils s'éveilleront si je t'aime.

Un trait les touche sans merci

L'amour n'est pas l'ami.

Ô prisonniers ! dormez ainsi

Ne quittez les ombres suprêmes

La caresse est blessure ainsi

Le soleil passe aussi.

Catherine Pozzi, Très haut amour, édition de

Claire Paulhan et Laurence Joseph,

Poésie/Gallimard, 2002, p. 63-64.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : catherine pozzi, très haut amour, chanson sans gestes, cœur, rose | ![]() Facebook |

Facebook |

29/03/2016

Pierre Chappuis, Dans la lumière sourde du jardin

Zone franche

S’avancer sur la pointe des pieds et, crainte de froisser la lumière déclinante d’une fin de journée (si fragile, son équilibre), s’arrêter, interdit, sur le seuil de la clairière, parmi les bruyères, les sphaignes.

Arbre soi-même sur-le-champ au cœur et en dehors du temps.

Jalousement, une zone franche ; aucune traverse zigzaguant entre mottes et touffes, aucune trace n’en violent l’espace.

------------------

En face, si proche — et pourtant ! — court une lignée de bouleaux légers comme neige dans un ciel neuf, fuyants, frêles (limite dérobée du rêve) et cependant fringants, se tenant droits.

Formeraient, serrés étroitement les uns contre les autres, une barrière à claire-voie.

Hampes nues d’arrière-automne.

Où, reprenant, poursuivant sans relâche sa reconnaissance, le regard, oublieux, vagabonde.

Pierre Chappuis, Dans la lumière sourde de ce jardin, Corti, 2016, p. 21-22.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, dans la lumière sourde du jardin, zone franche, regard | ![]() Facebook |

Facebook |

28/03/2016

John Donne (1572-1631), L'expiration

L’expiration

Achève cet ultime et gémissant baiser

Qui nos âmes aspire et résout en buée.

Partons, spectres tous deux, par chemins opposés

Laissant la nuit couvrit notre heureuse journée.

Nous aimâmes sans tiers ; nul tiers n’aura de part

À cette chiche mort où suffit le mot « Pars ».

Pars, donc. Et si ce mot ne t’a pas fait mourir,

Fais-moi, le redisant une mort point cruelle ;

Sinon, que sur moi-même il vienne rebondir

Et frapper justement une âme criminelle !

À moins que pour ainsi périr il soit trop tard,

Mort deux fois, de partir, et de te dire « Pars ».

John Donne, Poèmes, traduction J. Fumier et

Y. Denis, Poésie / Gallimard, 1991, p. 197.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john donne, l'expiration, baiser, spectre, mourir, partir | ![]() Facebook |

Facebook |

27/03/2016

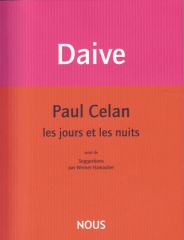

Jean Daive, Paul Celan, les jours et les nuits : recension

La poésie de Celan et sa correspondance sont maintenant, pour une grande partie, disponibles en français et, en France, de nombreux travaux ces vingt dernières années ont exploré différents aspects de l’œuvre — on pense notamment aux livres majeurs de Jean Bollack, aux études de Martine Broda, Alain Suied, Jacques Derrida, Yves Bonnefoy et, récemment, de John. J. Jackson et Stéphane Mosès. Jean Daive a déjà écrit autour de ses relations avec Celan (Sous la coupole, P.O.L, 1996) ; ce dernier livre réunit des textes de dimensions inégales — entretiens, essais, conférence, souvenirs — et qui portent sur des sujets variés : la vie de Celan, ses traductions, ses réflexions sur la poésie, le lien avec Ghérasim Luca, l’affaire Goll. Livre hétérogène donc, qui vise à rappeler ce que furent les activités de Celan et à aborder divers aspects de sa personnalité. C’est aussi le propos de Werner Hamacher, grand lecteur de Celan, qui analyse une partie du texte de Daive, mais il faudrait une chronique entière pour rendre comte de ces ‘’suggestions’’ d’une bonne cinquantaine de pages.

Jean Daive a connu Celan jusqu’à sa disparition en 1970 ; il a traduit ses poèmes (« La traduction de « Strette » côte à côte au Royal Panthéon. À sa droite », Sous la coupole, p. 17) et, encore avec lui, quelques-uns du poète allemand Johannes Poethen pour la revue L’Éphémère, republiés ici avec le texte original. Il a passé beaucoup de temps dans le bureau de Celan à l’École normale de la rue d’Ulm, en promenades et conversations « sous les marronniers de l’avenue des Gobelins ». Il a choisi d’ouvrir le livre en reprenant un entretien avec Bernard Böschentein qui, spécialiste de Hölderlin, a été un familier de Celan : c’est donner un autre regard sur le poète, qui complète son expérience.

Dans le portrait très construit que donne Jean Daive est mise en relief la complexité du poète.

On en saisit un aspect dans un chapitre consacré à Ghérasim Luca ; les deux poètes étaient proches, notamment parce que pour eux « une langue se dématérialise, se décompose et la poésie se réalise comme au travers d’un fantôme syllabique qui en serait le titre ». La décomposition donne les moyens, comme l’analyse Bernard Böschentein, « de refaire à partir de zéro une langue qui est d’abord faite d’intervalles, faite de pauses, faite de césures, faite de silences ». La réflexion sur la langue a son accomplissement dans le travail de traduction, essentiel dans la vie de Celan — « véritable combat contre la mort », selon Jean Daive — ; la liste de ses traductions, complètes ou partielles, est impressionnante, des quelques strophes de ‘’La Chanson du mal aimé’’ à Ungaretti, Mandelstam, du Bouchet et Daive, des sonnets de Shakespeare à Michaux. Et Rimbaud ; pour ‘’Le Bateau ivre’’, il s’agissait non d’écrire un équivalent en allemand mais de créer une œuvre originale : hanté qu’il était par l’image de l’abîme, celui où ont disparu les morts des camps nazis, la traduction « métamorphose l’idée du voyage en pensée de la déportation et rend la vérité rimbaldienne (la descente aux enfers) apocryphe. » Pour lui le poème, toujours, « est mémoire ou proximité de l’abîme » et c’est parce qu’il a cette importance que l’ « affaire Goll » a été une épreuve qu’il n’a pu surmonter.

Après la mort en 1950 du poète Yvan Goll, Claire Goll accusa Celan d’avoir plagié son époux et mena une campagne violente contre lui, alors que le recueil publié par Celan reprenait des poèmes qu’il avait édités en 1948, donc avant de connaître le couple — elle avait introduit dans une édition posthume de Yvan Goll des fragments empruntés à ce recueil. En Allemagne, l’antisémitisme toujours bien vivant s’empara de ces mensonges, bien que le trucage ait été mis au jour et la vérité rétablie par des amis du poète, d’abord par Peter Szondi. C’est l’engrenage : Celan a refusé de minimiser l’affaire, Claire Goll représentant alors pour lui toute l’hostilité du monde, et il a longtemps multiplié les lettres(1) sur l’’’Affaire’’, cherchant sans cesse des appuis et à susciter des pétitions en sa faveur. Il lui fallait l’impossible : que son innocence soit reconnue partout et clamée, l’Affaire rejoignant « une somme de culpabilité, décisive et tragique ».

Cette extrême difficulté à vivre les attaques calomnieuses de Claire Goll ont contribué à ruiner un équilibre précaire, le souvenir des camps toujours vivant, la tentation de se donner la mort toujours présente : jusqu’à proposer à son épouse de mourir ensemble. Car comment être là ? Daive rapporte le goût qu’avait Celan pour le cirque, c’est-à-dire pour l’activité de ces nomades jamais installés, fixés dans un lieu, lui-même ne voulant pas « être l’habitant et le représentant d’un pays spécifique ». Comment vivre le présent, quand on vit « la souffrance au jour le jour » ? Ingeborg Bachmann a relaté dans un roman autobiographique, Malina, sa relation, d’une certaine manière impossible, avec Celan, qui avait « l’art ou la stratégie de provoquer les circonstances conflictuelles où le pardon joue un rôle actif. »

On n’a fait qu’aborder ce livre témoin d’une amitié vraie. Daive analyse de manière aiguë aussi bien la complexité de la relation de Celan avec son épouse, Gisèle Lestrange, que le déroulement et le sens des attaques de Claire Goll et la place du Méridien dans l’œuvre. Vingt ans après Sous la coupole, il donne un portrait chaleureux et vivant.

- On lira par exemple une lettre de 1962 de Celan à René Char sur l’affaire Goll, dans Paul Celan, René Char Correspondance, 1954-1968, édition établie, présentée et annotée par Bernard Badiou, Gallimard, 2015, p. 138-145.

Jean Daive, Paul Celan, les jours et les nuits, suivi de Suggestions, par Werner Hamacher, NOUS, 216 p., 20 €. Cette note de lecture a été publiée dans Sitaudis le 16 mars 2016.

Le n° 4 des Carnets d'eucharis, organisé par Nathalie Riera, outre un hommage à Charles Racine, publie un ensemble de portraits d'écrivains.

J'ai proposé un portrait de Jean-Luc Sarré et conduit un entretien avec Claude Chambard.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean daive, paul celan, les jours et les nuits | ![]() Facebook |

Facebook |

26/03/2016

Branimir Scepanovic, La bouche pleine de terre

Je ne sais plus qui je suis ni où je me trouve : je guette le moindre signe de vie, son, odeur ou forme visible, qui me convaincrait qu’avec ma mémoire ne s’est pas tarie l’ultime lumière. Mais j’espère en vain : dans des ténèbres opaques où sont abolis l’espace et le temps, je flotte, sans même sentir mon corps, comme un grain de poussière perdu qui n’a que la conscience de son infime existence.

C’est la mort, me dis-je, et j’ouvre les yeux.

Je gis sur le dos, immobile, dans une herbe parfumée. La nuit d’été se balance comme une cloche incandescente dont le bourdonnement fait naître des essaims d’étincelles. Écrasé par tant de beauté, je ne décèle en moi ni souffrance, ni peur, ni joie. Mais le ciel violet s’apaise soudain et l’éclat glacé des étoiles le rapproche de mes yeux vides.

Branimir Sepanovic, La bouche pleine de terre, traduit du serbo-croate par Jean Descat, 10/18, 1983, p. 163.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : branimir scepanovic, la bouche pleine de terre, mémoire, évanouissement, nuit, beauté | ![]() Facebook |

Facebook |