05/03/2018

Martial, Épigrammes

XII, 95

Tu peux lire des livres olé-olé,

Mais que ta nana soit à tes côtés,

Pour que tu n’ailles fleureter

Avec la Veuve Poignet

Et que tu ne deviennes, infâme,

Un mari sans femme !

Martial, Épigrammes, choisie et adaptées

du latin par Dominique Noguez, Arléa,

2006, p. 141.

Musée, en ses livres obscènes,

Rivalise avec ceux que lisait Sybaris

Tant ses pages de sel sont pleines.

Rufus, si tu lis ses écrits

Tout fragrants de saveur traîtresse,

Prends auprès de toi ta maîtresse,

Pour que ta vicieuse main,

Déshonorant le dieu d’Hymen

Par quelque trahison infâme,

Ne te fasse mari sans femme.

Martial, Épigrammes, traduction Jean Malaplate,

Poésie / Gallimard, 1992, p. 165.

Lis des bouquins surexcitants

Au sel cochon superbandant.

Mais prends bien soin que ta copine

Soit avec toi dessous la couette.

T’astique pas tout seul la pine :

Ce serait Poignet sans Poignette.

Martial, DCL épigrammes, recyclées par

Christian Prigent, P.O.L, 2014, p. 221-222.

Musseti pathicissimus libellos,

qui certant Sybariticis libellis,

et tinctas sale pruriente chartas

Instant lege Rufe ; sed puella

sit tecum tua, ne thalassionem

indiças manibus libidinosis

et fias sine femina maritus.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : martial, épigrammes, traduction, adaptation | ![]() Facebook |

Facebook |

04/03/2018

Alberto Giacometti, Écrits

Gris, brun, noir (Georges Braque)

Gris, brun, noir, feuilles, sables, vases : les grandes fleurs jaunes qui me regardent. Je me vois au milieu des tableaux, les regardant l’un et l’autre, passant du vase à la plage, au blé, à la bicyclette brillante, l’humidité du pré derrière les deux troncs d’arbres au bord de la route. Je sens l’asphalte, la poussière, l’étendue du pré et de la forêt, je suis sur la route passant à côté de cette bicyclette comme abandonnée dans le paysage et puis le banc sous les arbres à l’ombre fraiche. Je vois tout le jardin, je suis dans le jardin, j’entends les pas sur le gravier, les voix des autres qui sont là avec moi, qui vont et viennent, et, là-bas, il y a ce banc dans l’ombre fraiche qui m’attire.

Je regarde les fleurs. Il y a de vraies fleurs à côté du tableau, elles se ressemblent.

Alberto Giacometti, Écrits, Hermann, 1990, p. 68.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alberto giacometti, Écrits, gris, brun, noir (georges braque), jardin | ![]() Facebook |

Facebook |

03/03/2018

Max Ernst, Écritures

la paix

la guerre

et la rose

la paix : source fraiche et amère

la guerre : le général rit sous cape

au nez du pape

la rose : nulle rose ne pleure virginité.

Laicité

Ne pas confondre

le baiser de la fée

avec

la fessée de l’abbé.

Max Ernst, Écritures, Gallimard, 1970, p. 373-374.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : max ernst, Écritures, la paix la guerre et la rose, laïcité | ![]() Facebook |

Facebook |

02/03/2018

Pierre Chappuis, Dans la lumière sourde de ce jardin

Déversoir du temps

Orgues, non : ressassement brut.

Gravier, cailloux, sable s’engouffrant dans l’oreille — hoquetant, leur tri à longueur de journée —, délestés par une machinerie géanye, indifférente, indomptable.

Brinquebale ; éructe.

D’être secoué, véhiculé au gré de multiples stéréoducs, passé au crible, le jour lui-même se décolore, réduit en une poussière grise, en un brouhaha — des ribambelles de grincements, chuintements raclements de gorge venus se perdre dans un brouillage ininterrompu.

Tel, glossolalie harassante (" ce vrombissement démesuré qui n’a pas de début et n’aura pas de fin"), tel ce que crachent dans le vide plans inclinés et entonnoirs s’entrecroisant dans le ciel.

Déversoir du temps qui, sans relâche, inintelligiblement, l’émiette.

Pierre Chappuis, Dans la lumière sourde de ce jardin, Corti, 2016, p. 9-10.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, dans la lumière sourde de ce jardin, déversoir du temps, bruits | ![]() Facebook |

Facebook |

01/03/2018

Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline

Une révolution loupée en 1788

Lorsque sur le château la patine des âges

S’ébroue en ricanant parce qu’un menuisier

N’essuyant pas ses pieds ignore les usages

Comment les aurait-il puisqu’il est roturier

Alors les archiducs de moindres personnages

Et jusqu’au damoiseau devenu foutriquet

Remontant lentement le cours des épandages

Pour dedans le donjon pouvoir se réfugier

Mais l‘homme était suivi de plus d’un acolyte

Celui qui fend la pierre et l’ardoise délite

Celui qui tord le fer et mâchonne l’acier

Ces ludions s’élevaient artisans ou d’élite

Puis tous durent descendre à cause du plombier

Réussissant enfin à boucher une fuite

Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline,

Gallimard, 1965, p. 151-152.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, le chien à la mandoline, une révolution loupée en 1788 | ![]() Facebook |

Facebook |

27/02/2018

Paol Keineg, Les trucs sont démolis

Ma lenteur à comprendre les paroles et les motifs,

et de mes passages à vide, fils de la poule, mes candeurs suspectes, mes poèmes besogneux.

Le miracle te plait, et l’hyperbole,

la mémoire retorse de la syntaxe.

Trois femmes fatales, deux petits enfants de cire, le pays

austère et double,

les cris d’alarme, les ségrégations géographiques.

Quoique morose et chauffé à blanc, je reste dispos, j’accueille avec douceur soubresauts et contretemps,

j’ai sans raison cent raisons d’espérer.

Paol Keineg, Les trucs sont démolis, une anthologie, 1967-2005, Obsidiane/ Le temps qu’il fait, 2008, p. 165.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

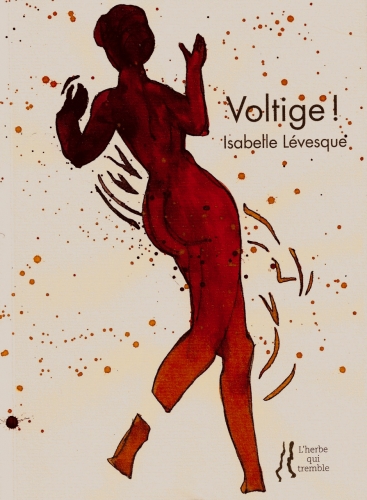

Isabelle Lévesque, Voltige ! (recension)

Les vers d’Apollinaire cités en exergue — « C’est la chanson des rêveurs / Qui s’étaient arraché le cœur / Et le portaient dans la main droite » — annoncent le thème de l’amour (le couple présent-absent) et celui de l’imaginaire. Tous deux, avec le motif du temps (la fleur éphémère, les saisons, le passé), charpentent le recueil, dont le lyrisme se lit d’entrée dans l’abondance d’éléments qui connotent la naissance du monde. Le premier poème commence avec l’aurore, le matin, le chant du coq, l’ouverture des fleurs, mais également avec la présence d’un couple qui semble surgir d’ailleurs (« nos pieds nus / sur la terre »). La nourriture même apparaît première : « les blés le pain la couleur ». La couleur, c’est celle, symbolique de la vie, le rouge ; rouge de la crête du coq, rouge du coquelicot.

Une narratrice sollicite le regard de l’Autre (« Vois mes mains ») et son acquiescement (« Sais-tu », « Veux-tu »), sans qu’une présence continue au cours du livre soit assurée, peut-être réelle, peut-être rêvée. C’est le lieu présent qui signifie l’existence du couple (« ici / nous unissait ») ou, d’une manière différente, la couleur. Le bleu, c’est celui des yeux de l’Autre, mais aussi celui du bleuet, qui croît toujours dans les mêmes champs que le coquelicot, c’est-à-dire la fleur attachée à la narratrice (« Je suis / coquelicot »). L’association des deux fleurs figure une union source de vie, la parole amoureuse même est liée aux fleurs par la couleur et l’épanouissement (« Sur tes lèvres / mes mots fleurissent »).

Cependant, la fleur est aussi le symbole de l’éphémère, de l’impermanence ; « le vent faucheur » les emporte, le temps les tue. Quand vient le matin, c’est la pensée que le soir sera bientôt là qui domine, et les saisons se succèdent dans le recueil, l’hiver, le printemps et ses « fruits verts », l’été. La neige, élément récurrent, signale aussi l’engourdissement de la nature, image de la fin et, par ailleurs, renvoie sans ambiguïté à un passé lointain : « neiges d’antan » ne peut évoquer que Villon. Le couple formé ne vainc pas le temps et c’est ce que signifie, à sa manière, le lai du chèvrefeuille auquel il est fait allusion. Dans le texte de Marie de France, en effet, Tristan et Iseut se rencontrent grâce à une absence du roi Marc, leur complémentarité n’est donc que passagère, vient rapidement la séparation et l’attente d’une nouvelle circonstance favorable pour d’autres retrouvailles, comme si toute stabilité était exclue, « jamais toujours : seule proposition ».

Pourtant, la vie l’emporte. Le temps, au moins provisoirement, serait vaincu par la trace gravée sur l’arbre, un cœur percé d’une flèche, figure de l’union comme l’étreinte : « Ce soir, cercle clos // tes bras m’entourent ». Mais la vie n’est pas dans l’immobilité pour Isabelle Lévesque, bien plutôt dans la « danse folle » : le titre « Voltige ! » évoque les déplacements rapides, comme ceux de l’acrobate qui sans cesse cherche-trouve-perd son équilibre. La danse est image de la vie, comme le coquelicot dont les pétales s’envolent, « Danse coquelicot ! / Le vent ne peut rester debout, je cesse et libre. // Voltige. » D’un bout à l’autre du livre, on lit le passage de la présence à l’absence, de l’ « ici maintenant » de plénitude à la quête du moment « qui confond le passé le présent ».

Le passé est un temps analogue à celui du rêve : tout désir y a été réalisé, et le passé le plus riche est celui de l’enfance. Revisitée, elle offre le plaisir de revivre ce qui est ordonné, sans épines, « aubaine / à miracles espérés ». Il suffirait de s’y transporter avec l’aimé pour connaître l’accomplissement ; cependant, la proposition « Prendre ta main, nous sommes enfants » n’est qu’un désir qui ne fait pas disparaître le « désarroi de vivre », ni le fait que le vent disperse du coquelicot « les pétales nus loin des blés ». Le caractère souvent rêvé de la plénitude de la femme est restitué par Colette Deblé, qui allie le rouge et le bleu dans ses lavis d’après des figures peintes dans le passé.

Françoise Ascal, dans sa postface, rapproche la thématique d’Isabelle Lévesque des romantiques allemands, notamment pour sa quête « réconciliant le réel et l’imaginaire » et la place particulière faite aux fleurs. Elle note aussi le caractère souvent elliptique des vers ; ce caractère oblige avec bonheur le lecteur à construire ses images, comme dans ce vers parmi d’autres : « Gestes, souffles, prières, rester, poursuivre, garder la fièvre » — on relève ici une régularité du rythme (2/2/2/2/3/4) que l’on retrouve dans l’ensemble du livre. On sera également sensible aux récurrences de quelques mots (vent, rouge, bleu, coquelicot, par exemple) et aux homophonies (rive, rires, rythme ; laisse, lai ; signe, saigne, etc.) qui, comme le rythme, contribuent à l’unité du livre. Voilà une voix singulière à découvrir.

Isabelle Lévesque, Voltige !, peintures de Colette Deblé, L’herbe qui tremble, 2017, 96 p., 14 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 27 janvier 2018.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle lévesque, voltige !, colette deblé, coquelicot | ![]() Facebook |

Facebook |

26/02/2018

Italo Svevo, Écrits intimes

Décembre 1902

Je note le journal de ma vie de ces dernières années sans me proposer aucunement de la publier. Pour moi, à cette heure, et de façon définitive, ‘ai éliminé de ma vie cette chose ridicule et néfaste qui s’appelle littérature. À travers es pages, je veux seulement arriver à mieux me comprendre. Mon habitude qi est celle de tous les impuissants, de ne savoir penser qu’avec une plume à la main (comme si la pensée n’était pas plus utile et nécessaire au moment d’agir) me contraint à ce sacrifice. Donc, une fois encore, instrument grossier et rigide, la plume m’aidera à parvenir jusqu’au fond si complexe de mon être. Puis je la jetterai pour toujours, et je veux savoir m’habituer à penser dans l’attitude même de l’action : en courant, fuyant un ennemi en le poursuivant, le poing levé pour frapper ou esquiver un coup.

Italo Svevo, Écrits intimes, traduction de l’italien Marco Fusco, Gallimard, 1973, p. 89.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italo svevo, Écrits intimes, journal, littérature; plume | ![]() Facebook |

Facebook |

24/02/2018

Agnès Rouzier, Le fait même d'écrire

La folie

Folie ?

Approche de la folie.

Seulement approche.

Lorsque la folie est, elle n’est plus.

La folie existe : la folie n’a pas d’existence.

C’est dans le pont jeté du rôle qu’est la jubilation du fou.

Quels lieux assigner à la folie ?

Quel point strictement repérable ?

Le regard que nous portons sur elle n’est que distance.

Nous ne la parlons pas.

Nous ne la voyons pas.

Et maintenant tu dis : légende. Nous ne parlerons plus que de la légence.

(Peut-on faire qu’écrire soit entendre et voir ?)

Agnès Rouzier, Le fait même d’écrire, Change / Seghers, 1983, p. 159.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : agnès rouzier, le fait même d’écrire, la folie, légende | ![]() Facebook |

Facebook |

Laurent Albarracin, Plein vent, 111 haïkus

Dans le pré tendre

les vaches respirent

avec rudesse

Une libellule

les yeux exorbités

passe d’un trait

Vélo retourné

pour un pneu crevé —

rouet de l’enfance

S’envolant de la branche

l’oiseau y laisse

un léger balancement

Écrasant un escargot

je songe la frivole

gravité de mes pas

Laurent Albarracin, Plein vent,

111 haïkus, Pierre Mainard, 2017,

11, 13, 14, 15, 19.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent albarracin, plein vent, 111 haïkus, vache, libellule, oiseau | ![]() Facebook |

Facebook |

23/02/2018

Giorgio Manganelli, Amour

[L’Amour]

A. Ainsi deviserons-nous de l’amour.

B. Et d’opportune manière, puisque discourant sur la vertu, la mort, la fuite, l’abolition de l’être, nus avons toujours et uniquement parlé de solitudes, d’abstractions et, même en dialoguant, nous ne sommes en fait jamais sortis du monologue.

A. Tandis que l’amour est mouvement de l’âme, qui exige un destinataire

B. C’est aussi mon avis.

A. Bref, en amour nous aurons un amant et un aimé.

B. Qui aime doit aimer quelque chose.

A. Quelque chose qui existe ? Ou d’aventure serait-il possible d’aimer ce qui n’existe pas ?

B. Quelque chose qui existe, je présume.

A. Une chose aimée, existante, mais aussi, puis-je supposer, distincte, jamais confondue avec qui aime.

B. Bien entendu, constamment distincte.

A. Dans tous les cas ?

B. Assurément, dans tous les cas.

A. Et, à ton avis, la dignité de l’amour réside davantage en celui qui aime, ou en celui qui est aimé ?

B. En celui qui aime, je crois ; ce dernier souffre, médite, s’acharne, s’agite, s’inquiète, il est noctambule et insomniaque, se méprend et ne voit pas ; bref, s’il n’était là pour aimer, quelle condition pourrait bien échoir à l’objet d’amour ? Si l’amour ne le touchait, ce ne serait que pauvre chose, à tous égards semblable à d’autres possibles objets d’amour, qui en aucun cas n’échappent à leur solitude.

A. Ainsi affirmes-tu que le dignité de l’amour, voire l’amour lui-même, sont privilège de l’amant.

B. Tout à fait.

A. Mais penses-tu que l’amant puisse destiner son amour à n’importe quel objet ? J’entends : est-il indifférent à la beauté, la sagesse, la grâce et le gloire ? Peut-il aimer toute chose, même minuscule et inanimée ?

B. Certes non ; l’amant aimera une chose non dénuée de grâce, pourvue d’un je-ne-sais-quoi, une parfaite douceur, de la noblesse.

A. Donc, l’objet aimé n’est pas étranger ou indifférent à ce mouvement de l’âme que nous appelons « amour ».

B. Non, assurément.

A. Et si l’amant aimait une chose d’une totale inconvenance, un homme de lettres mettons, un mathématicien épris d’un singe, un hérisson, une lame rouillée, verrions-nous encore en lui le dépositaire de la dignité de l’amour.

B. Il pourrait l’être, mais sa dignité serait profondément frustrée par le choix malheureux de son amour.

A. Donc, si je comprends bien, qui aime doit aimer un objet convenable ; s’il lui échoit au contraire d’aimer une chose inconvenante, il est alors dépossédé de la la dignité de l’amour.

[…]

Giorgio Manganelli, Amour, traduction de l’italien Jean-Baptiste Para, Denoël, 1986, p. 103-105.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio manganelli, amour, jean-baptiste para, dignité, beauté, convenance, dialogue | ![]() Facebook |

Facebook |

22/02/2018

Laure, Écrits

Je le sens bien maintenant : « mon devoir m'est remis » lequel exactement ?

C'est parfois si lourd et si dur que je voudrais courir dans la campagne.

Nager dans la rivière

oublier tout ce qui fut, oublier l'enfance sordide et timorée, le vendredi Saint, le mercredi des cendres,

l'enfance tout endeuillée à odeur de crêpe et de naphtaline.

L'adolescence hâve et tourmentée.

Les mains d'anémiée.

Oublier le Sublime et l'infâme

Les gestes hiératiques

Les grimaces démoniaques.

Oublier

Tout élan falsifié

Tout espoir étouffé

Ce goût de cendres

Oublier qu'à vouloir tout

on ne peut rien

Vivre enfin

« Ni tourmentante

Ni tourmentée »

Remonter le cours des fleuves

Retrouver les sources des montagnes

les femmes les vrais hommes travailleurs

qui enfantent

moissonnant

M'étendre dans les prairies

Quitter ce climat

Ses dunes, ses landes sablonneuses, cette grisaille et ses déserts artificiels,

Ce désespoir dont on fait vertu,

Ce désespoir qui se boit

se sirote à la terrasse des cafés

s'édite... et ne demanderait qu'à nourrir très bien son homme

Vivre enfin

Sans s'accuser

ni se justifier

Victime

ou coupable

Comment dire ?

Un tremblement de terre m'a dévastée

On t'a mordu l'âme

Enfant !

Et ces cris et ces plaintes

Et cette faiblesse native

Oui —

Et s'ils ont vu mes larmes

Que ma tête s'enfonce

jusqu'à toucher

le bois

et la terre.

Écrits de Laure, précédé de Ma mère diagonale de Jérôme Peignot, avec une "vie de Laure" par Georges Bataille, Pauvert, 1971, p. 227-229.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Écrits de laure, jérôme peignot, georges bataille | ![]() Facebook |

Facebook |

21/02/2018

Fabienne Raphoz, Parce que l'oiseau (recension)

Un exercice de jubilation

Même si Fabienne Raphoz distingue fort bien de nombreuses espèces d’oiseaux par leurs cris ou leur apparence, même si un enregistreur et la paire de jumelles ne la quittent guère dans ses promenades, dans ses voyages en Afrique ou en Amérique, elle ne se voit pas autrement que comme une ornithophile, donc comme « celle qui aime les oiseaux », et la page de titre précise, après Parce que l’oiseau, « Carnets d’été d’une ornithophile » — extension de l’emploi d’un mot qui qualifie des plantes pollinisées par des oiseaux. Amour des oiseaux ? Un mot revient plusieurs fois dans le livre, "jubilation", et c’est cette jubilation que souhaite faire partager l’auteure.

Le livre ressemblerait à un Journal de bord, si l’on ne retenait que quelques dates liées à l’écriture du livre (« Depuis le 29 juin », « 20 juillet »), mais d’autres renvoient à un Journal plus ancien (« 27 février (dans le journal de l’année 2015) » et ce qui est présenté comme « une ballade au bois » ne se limite pas aux faits observés un été. Plusieurs séquences sont consacrées aux oiseaux du lieu de vie, le Colombier, dans le Lot, mais aussi à sa faune, d’autres se rapportent à des lieux éloignés. On lira, par exemple, un développement concernant l’Égypte ancienne et la colonne d’un tombeau qui porte les dessins d’une Pie-grièche, d’un Front-blanc, d’une Huppe fasciée. Avant une brève « coda », où deux motifs sont rappelés, celui de la présence d’une Hulotte près du Colombier et celui des migrations, un conte dont on verra la fonction(1). S’ajoutent un index des individus et espèces cités, et une bibliographie.

La joie profonde, Fabienne Raphoz l’éprouve évidemment grâce à l’observation des oiseaux, de leurs déplacements, de leur nids (celui du tisserin, par exemple), de la relation étroite d’un oiseau (le Pic à face blanche) avec son environnement (le Pin des marais ), de la comparaison des chants (celui de l’Hypolaïs polyglotte avec celui de l’ictérine) : il y a dans l’écoute attentive le plaisir immédiat, notamment, de distinguer des chants très proches, à l’occasion « une grande jubilation d’ajouter un son inconnu à [sa] petite encyclopédie sonore » et, en outre, « tous les espaces sonores ont (…) la force évocatrice d’un souvenir d’enfance ». L’enfance en Bretagne et le lien vécu alors à la nature sont évoqués, et il existe une continuité entre les souvenirs et les sentiments éprouvés lors de certaines observations : « attendre, de nuit, l’éveil du vivant dans une forêt équatoriale d’Afrique (…) expérience originelle unique de tous les sens (…) du paradis (…) premier. »

Un autre motif de joie vient de la relation à la langue. Parlant d’une espèce, le Rouge-queue à front blanc, Fabienne Raphoz passe à la définition de "espèce", ajoutant « Les noms savants sont souvent plaisants », autant que les noms de la langue vernaculaire ; le plaisir de la nomenclature, vif ici, se retrouve dans les poèmes de Jeux d'oiseaux dans un ciel vide, augures. Le plaisir d’établir des listes (ainsi par exemple la liste des Pouillots) a probablement un rapport avec l’enfance, mais nommer est également une manière d’ « ineffacer ce qui nous entoure » ; c’est encore « naître de concert avec ce qui nous (…) distingue » de ce que nous nommons. L’établissement de la nomenclature importe d’autant plus que certains noms sont prétexte à rêveries étymologiques, que la méthode linnéenne de classification a pour Fabienne Raphoz une « puissance poétique » qui la « fait toujours rêver ».

Rêveries, mais aussi questions insolubles. Il y aurait à comprendre ce que signifie chants et cris ; chacun reconnaît un cri d’alerte pour protéger le nid, par exemple, mais tous les chants sont indéchiffrables. Quant à la perception qu’ont les oiseaux des humains, elle nous est obscure : sans doute savent-ils reconnaître qui les nourrit l’hiver, mais pour le reste ? L’ornithophile, les observant, peut écrire « pour se rapprocher un peu plus d’ « eux », c’est-à-dire de toi », lecteur. C’est bien au lecteur aussi d’aller vers tout ce qui nourrit le livre, textes littéraires cités ou auxquels il est fait allusion (auteurs grecs anciens, Dante, Lewis Carroll, Melville, Paul Louis Rossi, etc.), films (Thelma et Louise, L’homme qui tua Liberty Valance, Soylen Green) et, nombreux, essais des naturalistes.

Les rêveries, comme la jubilation, sont cependant gâchées par la réalité : 20% des 10 000 espèces d’oiseaux sont en voie d’extinction. Au xviiie siècle, le Conure de Caroline, la Colombe voyageuse, comme ailleurs le Dodo, ont été exterminés ; dans une île australasienne, des bateaux débarquent, pour pouvoir ensuite trouver un approvisionnement, des cochons et des chèvres — mais aussi des rats, et une espèce endémique est éradiquée. Le Jabiru et l’Ibis chauve survivent dans des parcs… On multiplierait les exemples : « Notre espèce a peut-être d’autant mieux détruit « son » milieu, qu’il n’était justement pas le sien. »

Il faut donc protéger, certes, les espèces d’oiseaux qui demeurent — et pas seulement les oiseaux —, et apprendre à les observer ; l’amateur, même moins "savant" que Fabienne Raphoz, a sur le spécialiste l’avantage d’être toujours un « éternel débutant » et son peu de savoir l’aide peut-être à rêver. Le conte autour de Jean-Denis le forgeron nous y encourage : installé dans un arbre pour se rapprocher des oiseaux, il s’endort, rêve et disparaît dans leur monde. Toujours éveillé, le lecteur de Parce que l’oiseau suit les voyages de l’ornithophile, voyages autour de sa maison ou dans les forêts lointaines. Avec jubilation.

- La réunion de contes est une des activités de Fabienne Raphoz, qui en a rassemblé (L’aile bleue des contes, l’oiseau) et qui a créé une collection (collection Merveilleux). Fabienne Raphoz, Parce que l’oiseau, Corti, 2018, 192 p., 15 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 20 janvier 2018.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne raphoz, parce que l’oiseau, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

20/02/2018

Georges Perros, Œuvres (''Pour remplacer tous les amours...'')

Pour remplacer tous les amours

Que je n’aurai jamais

Et ceux que je pourrais avoir

J’écris

Pour endiguer le flux reflux

D’un temps que sillonne l’absence

Et que mon corps ne peut tromper

J’écris

Pour graver en mémoire courte

Ce qui défait mes jours et nuits

Rêve réel, réel rêvé

J’écris

Georges Perros, Œuvres, édition établie

et présentée par Thierry Gillybœuf,

Quarto/Gallimard, 2017, p. 1074.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perros, pour remplacer tous les amours, écrire, corps, temps, mémoire | ![]() Facebook |

Facebook |

19/02/2018

Sergueï Essenine, Journal d'un poète

Caravelles haridelles

4.

Bêtes, venez à moi ! venez bêtes farouches

épancher toute haine dans la coupe de mes mains !

Il est grand temps que la lune là-haut

cesse enfin de laper les nuages.

Sœurs chiennes, frères chiens,

traqué comme vous parmi les hommes

qu’ai-je à faire de caravelles haridelels

ou des voilures de corbeaux.

Si la faim suintant de murs en ruine

vient à s’agripper à ma chevelure,

je mangerai la moitié de ma jambe

et vous offrirai l’autre en pâture.

Je n’irai nulle part avec les gens,

mieux vaut crever ensemble, avec vous

que de ma terre aimée ramasser une pierre

pour la lancer sur mon fou de prochain.

Sergueï Essenine, Journal d’un poète, traduction du

russe Christiane Pighetti, éditions de la Différence,

2014, p. 187.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergueï essenine, journal d’un poète, bêtes, chiens, corbeaux | ![]() Facebook |

Facebook |