20/01/2018

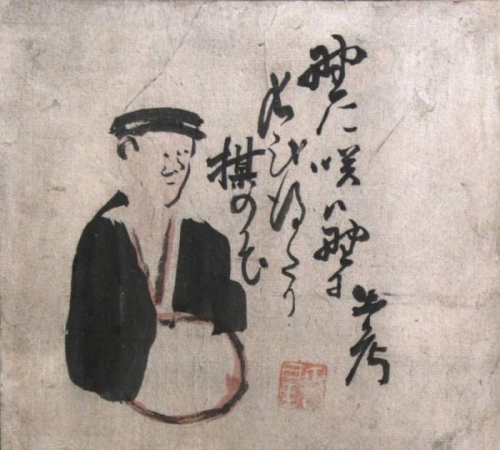

Haïku, anthologie du poème court japonais

Pas de pont —

le jour se couche

dans les eaux du printemps

Yosa Buson

Au printemps qui s’en va

les oiseaux crient —

les yeux des poissons en larmes

Matsuo Bashô

Jour de brume —

les nymphes du ciel

auraient-elles du vague ) l’âme ?

Kobayashi Issa

À la surface de l’eau

des sillons de soie —

pluie de printemps

Ryôkan

Dans les jeunes herbes

le saule

oublie ses racines

Yosa Buson

Haïku, anthologie du poème court japonais,

traduction Corinne Atlan et Zéno Bianu,

Poésie / Gallimard, 2002, p. 29, 32, 34, 36, 53.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : haïku, anthologie du poème court japonais, printemps, oiseau, brume, herbe, eau | ![]() Facebook |

Facebook |

19/01/2018

Pierre Jean Jouve, Sueur de sang

À celle qui s’amuse

Inguérissable amour ! Inguérissable plaie

Inguérissable rouge feuilles dans du noir

Ou du blond mais toujours du sombre

Inguérissables maigres démons nus

Vous laissez en vous tordant contre les ombres

Inapaisés inguérissables trous sanglants.

Tu voles pourtant un sourire enragé

Tes yeux se promènent comme deux pierres

Ta chevelure est un jeu de frisons sur la tombe

Ton masque est mort pour mieux regarder

Pour mieux regarder des feux d’entrailles

La déraison cherchant à devenir raison

Inscrit un numéro sur la tenture.

Pierre Jean Jouve, Sueur de sang, dans Œuvre, I,

Mercure de France, p. 253.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre jean jouve, sueur de sang, amour, plaie, ombre, déraison | ![]() Facebook |

Facebook |

18/01/2018

Louis Scutenaire, Mes inscriptions

Le marquis de Sade sortit à cinq heures.

Ce monsieur est un gros poète.

C’est un livre admirable, comme il y en a tant.

L’idée de discipline me fait blêmir.

Dans ce monde où l’on n’a que la terreur pour se défendre de l’angoisse.

Il n’y a pas d’utopie.

Louis Scutenaire, Mes inscriptions, éditions Labor, 1990, p. 22, 24, 33, 42, 43, 44.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis scutenaire, mes inscriptions, discipline, terreur, angoisse, utopie | ![]() Facebook |

Facebook |

17/01/2018

Saint-John Perse, Oiseaux

L’oiseau, de tous nos consanguins le plus ardent à vivre, mène aux confins du jour un singulier destin. Migrateur, et hanté d’inflation solaire, il voyage de nuit, les jours étant trop courts pour son activité. Par temps de lune grise couleur du gui des Gaules, il peuple de son spectre la prophétie des nuits. Et son cri dans la nuit est cri de l’aube elle-même : cri de guerre sainte à l’arme blanche.

Saint-John Perse, Oiseaux (1963), dans Œuvres complètes, Pléiade / Gallimard, 1972, p. 409.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : saint-john perse, oiseaux, migrateur, prophétie, destin | ![]() Facebook |

Facebook |

16/01/2018

Joseph Joubert, Carnets II

Ces esprits secs qui n’ont besoin que de doctrines ou de sèches pensées.

Pourquoi, disait-on à la pierre, offres-tu si peu de poli ? C’est que je ne suis pas du marbre.

De ce qui est théâtral dans la vie, dans les discours, dans les actions, dans les pensées.

L’esprit militaire est un esprit favorable à la bougrerie.

Tout vieillit, même l’estime, si on n’y prend garde.

Joseph Joubert, Carnets, II, Gallimard, 1994, p. 409, 419, 422, 424, 426.

Publication en janvier 2018 :

PAPILLES n° 48 AU RESTAURANT

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, ii, esprit, théâtral, estime | ![]() Facebook |

Facebook |

15/01/2018

Jacques Roubaud, C et autre poésie (1962-2012)

1994

il n’y a pas de ciel

pas d’yeux

pas de voix

rien qu’une lampe

une lampe dans la lumière

s’écoule

et ne reviendra pas

même si elle semble

posée

en permanence

sur la photographie au mur

sur les livres

en l’absence du ciel

d’yeux

et de voix

Jacques Roubaud, C et autre poésie

(1962-2012), NOUS, 2015, p. 308.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, c et autre poésie (1962-2012), ciel, yeux, voix | ![]() Facebook |

Facebook |

14/01/2018

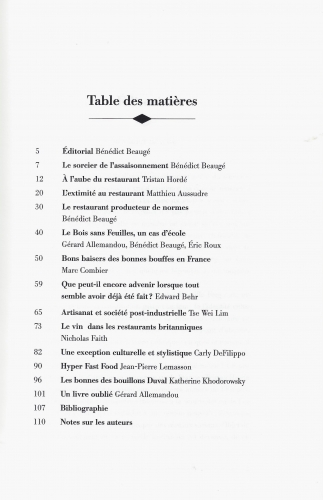

Xavier Girard, L'éléphant de mon père : recension

On connaît Pierre Parlant écrivain — Ma durée Pontormo a paru en décembre 2017 aux éditions nous — et fondateur de la revue Hiems (1997-2003) ; cette année il a publié une collection de livres de petit format (14,8 cm x10,5), intitulée Ekphrasis. On se souvient que le mot s’est d’abord employé pour la description du bouclier d’Achille dans l’Iliade : donc, il se dit d’une description d’une œuvre d’art par l’écriture. Pierre Parlant le prend dans un sens élargi et l’ekphrasis peut alors concerner un lieu, une personne, un objet mis, littéralement, sous les yeux. Les trois premiers textes proposent la description d’un ami disparu (Cyril, Didier da Silva), d’une sculpture du Bernin (Le doigt dans l’œil, Sébastien Smirou) et d’un jouet (L’éléphant de mon père, Xavier Girard). C’est ce dernier texte que je retiens. Un quatrième titre a paru, Le Pistolet, de Liliane Giraudon.

Le récit s’ouvre sur une interdiction : un objet, dont on comprend qu’il s’agit d’un éléphant, un jouet en bois placé sur le bureau du père, échappe aux enfants de la maison : « Nul ne devait l’ôter de là, un point c’est tout. » Il s’agit bien d’un objet « tabou » et c’est cette fonction qui importe, plus que l’objet lui-même qui n’est plus en bon état, après avoir été un "vrai" jouet : le père avait professionnellement dessiné des jouets, mais qui semblaient plus destinés à être des éléments de décor que des jouets. La distance exigée vis-à-vis de l’éléphant est analogue à celle entre le père et les enfants ; aucun échange entre eux, aucune caresse, et tout se passe comme si l’absence de contact physique devait être étendue aux objets. Rien ne devait bouger dans l’univers fermé du père quoi qu’il arrive, « Laisser le chaos en place mais, surtout, surtout : ne toucher à rien. » Parallèlement, le narrateur semble aussi absent pour sa mère : sur l’autel qu’est devenu le marbre de la cheminée du salon, sa photo ne figure pas auprès de celles de ses frères, l’image écartée symbolisant la différence de statut dans la famille — sans doute n’est-il pas comme les autres si l’on en juge par le « regard désapprobateur » de sa mère quand elle le voit lire le Journal de Gide.

Le lecteur ne saura rien de plus à propos de la mère, fermée sur la famille étroite. C’est la mort du père qui change la relation à l’éléphant : lors du partage des biens, le narrateur obtient le jouet. S’est construit auparavant une relation complexe avec le jouet, qui était devenu d’une certaine manière aussi proche que s’il était animé, « Je l’aimais parce qu’il était agonisant, abandonné », écrit le narrateur et, plus avant dans le récit, « Il m’était cher parce qu’il était perdu » ; par ailleurs, l’histoire du jouet, qui a « vécu une autre vie », reste ignorée parce que, selon le narrateur, jamais « personne ne songe à le questionner ». Si l’on écarte l’agonie (l’éléphant n’est plus entier), l’animal semble un double du narrateur qui, à partir du moment où il l’emporte, multiplie les notations ambiguës : « l’éléphant n’avait pas l’air mécontent de quitter le bureau », « Ses yeux (…) me fixaient », etc., pour enfin le définir comme « éléphant sans famille », ce qui pourrait s’appliquer à lui.

Dans l’appartement, le jouet était omniprésent puisque visible « en quelque endroit du salon que l’on se tienne » et sa description a commencé alors qu’il était encore sur le bureau du père. Elle était cependant sommaire, elle se développe seulement quand le narrateur peut le manipuler à loisir. Il en prend précisément les mesures — 25 cm de longueur, 18 de hauteur —, le photographie sous tous les angles — pour compenser la photo manquante ? —, le dessine, relevant que « meurtri par le temps », l’éléphant a perdu ses oreilles et qu’à leur emplacement restent des traces de peinture rouge, « comme si l’arrachement l’avait éclaboussé de sang ».

Les dessins, commente le narrateur, « levaient l’interdit de mon père » ; sans aucun doute si l’on se souvient que dessiner des jouets était la profession paternelle ; l’origine du jouet demeure inconnue et l’on peut se demander si le père ne l’avait pas conservé depuis son enfance. Le récit s’achève justement avec un retour vers un passé perdu : les dessins « ouvrant (…) le paradis de l’éléphant aux aventures du crayon. » Récit troublant dont on découvre à chaque relecture la profondeur sous l’apparence de la simple évocation d’un souvenir.

Les récits de la collection Ekphrasis, de grande qualité, sont malheureusement peu visibles dans une librairie. On peut les commander (5 €) sur le site : collectionekphrasis.bigcartel.com

Xavier Girard, L’éléphant de mon père, collection ekphrasis, 28 p., 5 €. Cette note a été publiée par Sitaudis le 23 décembre 2017.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : xavier girad, l'éléphant d mon père, ekphrasis | ![]() Facebook |

Facebook |

13/01/2018

Fabienne Raphoz, Parce que l'oiseau

Le journal fausse le passé, au moment de sa lecture, il force le souvenir. C’est un paradoxe temporel : écrit dans l’instant pour ne pas perdre l’instant, il laisse perdre tous les instants qu’il n’a pas consignés. Parfois, le journal fonctionne à la manière du carnet, comme un déictique, un propulseur, la note lacunaire ouvre un champ que le poème, même condensé, saura, ou ne saura pas, exprimer, mais s’il est trop rédigé, le fragment se suffit à soi-même.

Fabienne Raphoz, Parce que l’oiseau, collection Biophilia, Corti, 2018, p. 26.

* * *

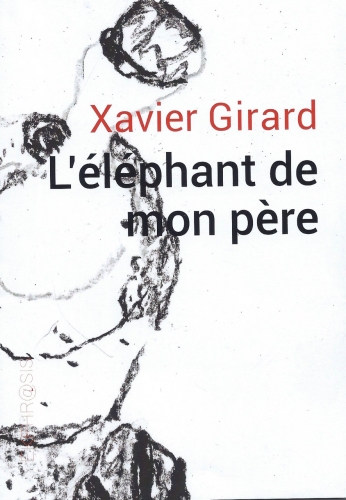

La dernière livraison (n° 27, 12 €) de la revue Phœnix est en partie consacrée à l’écrivain Étienne Faure. À lire !

Étienne Faure publie ce mois-ci aux éditions le phare de cousseix, Écrits cellulaires, que l’on peut commander directement (7 € + 1 € frais de port):

Editions le phare de cousseix

Le Cousseix, n° 7

23500 Croze

Par ailleurs, la revue Phœnix invite Étienne Faure le 18 janvier, avec Stéphane Bouquet, Jean-Pierre Chevais et Marie de Quatrebarbes. Pour plus de précisions :

https://www.entrevues.org/actualites/phoenix-etienne-faure/

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne raphoz, parce que l'oiseau, journal, souvenir, fragment, phœnix, étienne faure | ![]() Facebook |

Facebook |

12/01/2018

Manfred Peter Hein, L'érable contre la maison

Melencolia

Devant la fenêtre les trois

colonnades claires du bouleau

partageant l’obscurité

Obscurité mienne celle que j’écris

voix projetée dans l’obscur par-delà l’étoile

En ce jour de comète

pulvérisée lumière entre les prunelles de

Melencolia

Manfred Peter Hein, L’érable contre la maison,

traduction de l’allemand Natacha Ruedin-Royon,

Alidades, 2017, p. 25.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : manfred peter hein, l’érable contre la maison, melencolia, étoile | ![]() Facebook |

Facebook |

11/01/2018

Jean Tardieu, Une Voix sans personne

Pouchkine

La parole amoureuse élit domicile à la sandale des nomades. Elle court dans l’avoine sans fin.

Vers le soir la passion du feu compense un clair marteau de cloche. Le vent gonfle la fureur du bronze.

Soudain l’éclair du couteau des étoiles ! Un violon sur les rochers d’ébène annonce le printemps de la mort.

Jean Tardieu, Une Voix sans personne, Gallimard, 1954, p. 109.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, une voix sans personne, pouchkine, parole, passion, éclair | ![]() Facebook |

Facebook |

Jean Tardieu, Une Voix sans personne

Pouchkine

La parole amoureuse élit domicile à la sandale des nomades. Elle court dans l’avoine sans fin.

Vers le soir la passion du feu compense un clair marteau de cloche. Le vent gonfle la fureur du bronze.

Soudain l’éclair du couteau des étoiles ! Un violon sur les rochers d’ébène annonce le printemps de la mort.

Jean Tardieu, Une Voix sans personne, Gallimard, 1954, p. 109.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, une voix sans personne, pouchkine, parole, passion, éclair | ![]() Facebook |

Facebook |

10/01/2018

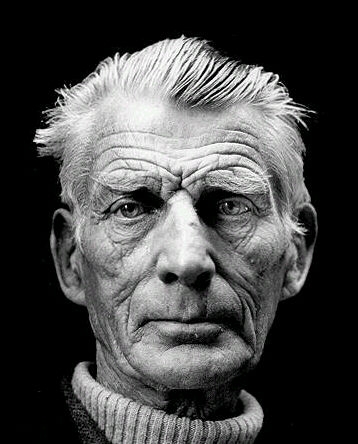

Samuel Beckett, Poèmes, suivi de mirlitonnades

je suis ce cours de sable qui glisse

entre le galet et la dune

la pluie d’été pleut sur ma vie

sur moi ma vie qui me fuit me poursuit

et finira le jour de son commencement

cher instant je te vois

dans ce rideau de brume qui recule

où je n’aurai plus à fouler ces longs seuils mouvants

et vivrai le temps d’une porte

qui s’ouvre et se referme

Samuel Beckett, Poèmes , suivi de mirlitonnades,

Editions de Minuit, 1978, p. 22.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, poèmes, suivi de mirlitonnades, sable, pluie, vie | ![]() Facebook |

Facebook |

09/01/2018

Emily Dickinson, Ses oiseaux perdus (dernières années, 1882)1886)

Tout à fait vide, tout à fait calme,

La Grive boucle son Nid et exerce ses Ailes —

Elle ne connaît pas la Route

Mais avance Machine toute

Vers des rumeurs de printemps —

Elle ne demande pas de Midi —

Elle ne demande pas de Merci —

Sans miettes et sans force, avec une seule requête —

Ses Oiseaux perdus —

Quite empty, quite at rest,

The Robin locks her Nest, and tries her Wings —

She doesnot know her Route

But puts her Craft about

For rumored springa —

She does not ask for Moon —

Se does not ask for Boon —

Crumbless and homeless, of but one request —

The Birds xhe lost —

Emily Dickinson, Ses oiseaux perdus, traduction François

Heusbourg, éditions Unes, 2017, p. 59 et 58.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, ses oiseaux perdus, grive, printemps, perte | ![]() Facebook |

Facebook |

08/01/2018

Jaroslav Seifert, Sonnets de Prague

Printanier

Demoiselle au bureau devant ta machine,

Sur tes doigts brille le soleil du printemps,

Tes mains frémissent, mon dieu,

Tu voudrais pouvoir t »en aller.

La vie, vois-tu, est formidablement belle,

Le banc du parc est bien trop dur,

Mais quand on aime toute l’âme poétise

Et ce bois lui-même ne se dédaigne pas.

Oui, je sais, ça n’est pas rien d’aimer,

Le ressac de l’amour nous ballotté,

Un moment à planer haut dans le ciel,

Accompagné jusque)là d’un rayon de soleil.,

Puis soudain l’implacable pesanteur

Nous ramène tout en bas

Et la dure réalité nous visse à la terre ;

Ne t’en fais pas pour ça, tout d’un coup

Tu rejoindras les étoiles, serrée dans ses bras,

Car tu es jeune, avec tes vingt ans,

Et à ton âge tout amour gai attriste,

Car l’amour c’est comme tout le monde :

il est amer bien sûr mais savoureux.

Si tu m’en crois, je peux te donner

Un vrai conseil d’ami,

N’aie jamais peur d’aimer, demoiselle !

et si quelqu’un t’embrasse sur la joue droite,

Tends la gauche.

Jaroslav Seifert, Sonnets de Prague, traduits par

Henri Deluy et Jean-Pierre Faye, Change errant

/ Action poétique, 1984, p. 35-36.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jaroslav seifert, sonnets de prague, henri deluy, jean-pierre faye, printanier | ![]() Facebook |

Facebook |

07/01/2018

Tristan Corbière, Les Amours jaunes

Toit

Tiens, non ! j’attendrai tranquille,

Planté sous le toit,

Qu’il me tombe quelque tuile,

Souvenir de Toi !

J’ai tondu l’herbe, je lèche

La pierre, — altéré

Comme la Colique sèche

De Miserere

Je crèverai — Dieu me damne ! —

Ton tympan ou la peau d’âne

De mon bon tambour !

Dans ton boitier, ô Fenêtre !

Calme et pure, gît peut-être

……………………………..

Un vieux monsieur sourd !

Tristan Corbière, Les Amours jaunes, dans

Charles Cros, T. C., Œuvres complètes,

Pléiade / Gallimard, 1970, p. 748.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, sonnet, toit, peau d'âne | ![]() Facebook |

Facebook |