10/05/2025

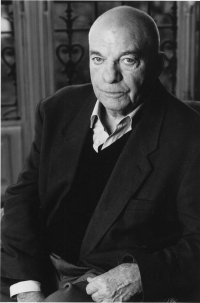

Jean Genet, L'étrange mot d'...

Dès le début de l’événement théâtral, le temps qui va s’écouler n’appartient à aucun calendrier répertorié. Il échappe à l’ère chrétienne comme à l’ère révolutionnaire. Même si le temps historique — je veux dire le temps qui s’écoule à partir d’un événement mythique et controversé que l’on dit Avènement — ne disparaît pas complètement de la conscience des spectateurs, un autre temps, que chaque spectateur vit pleinement, s’écoule alors, et n’ayant ni commencement ni fin, il fait sauter les conventions historiques nécessitées par la vie sociale, du coup il fait sauter aussi les conventions sociales et ce n’est pas au profit de n’importe quel désordre mais à celui d’une libération — l’événement dramatique étant suspendu, hors du temps historiquement compté, sur son propre temps historique —, c’est au profit d’une libération vertigineuse.

Jean Genet, L’étrange mot d’…, dans Œuvres complètes, IV, Gallimard, 1968, p. 10.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, l'étrange mot d'..., théâtre | ![]() Facebook |

Facebook |

01/07/2022

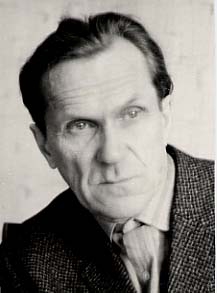

Jacques Dupin, De nul lieu et du Japon, dans L'Esclandre

Tendre est la sonorité

de la flèche décochée dans l’eau

concentration de la folie

parmi l’espace froissé

une ombre voyelle se loge

sous la corde qui se tned

une théâtre d’ exactitude

écarte les plis de l’eau

Jacques Dupin, De nul lieu et du

Japon, dans L’Esclandre, introduction

Dominique Viart, P.O.L, 2022,

p.197

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dupin Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques dupin, de nul lieu et du japon, espace, théâtre | ![]() Facebook |

Facebook |

29/06/2021

Jean Genet, L'étrange mot d'...

Où aller ? Vers quelle forme ? Le lieu théâtral, contenant l’espace scénique et la salle.

Le lieu. À un Italien qui voulait construire un théâtre dont les éléments seraient mobiles et l’architecture changeante, selon la pièce qu’on y jouerait, je répondis avant même qu’il eût achevé sa phrase que l’architecture du théâtre est à découvrir, mais elle doit être fixe, immobilisée, afin qu’on la reconnaisse responsable ; elle sera jugée sur sa forme. Il est trop facile de se confier au mouvant. Qu’on aille, si l’on cveut, au périssable, mais après l’acte irréversible sur lequel nous serons jugé, ou, si l’on veut encore, l’acte fixe qui se juge.

Jean Genet, L’étrange mot d’..., dans Œuvres complètes, IV, Gallimard, 1968, p. 11.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, l’étrange mot d’..., théâtre, forme | ![]() Facebook |

Facebook |

01/06/2021

Étienne Faure, Jours de repos

D’une ville arasée naguère, ce qui reste au sol,

toute hauteur perdue, c’est le socle,

fondation arrachée jamais

à la terre, empirique emprise

où la cité embryonnaire, aboutie, détruite

endure à présent la tracé des fleurs rudérales

au lieu des pas qui résonnèrent

sur la place herbue du théâtre — y jouaient

d’antiques tragédiens avançant pour dire

je suis ici ô dieu du temps qui fait tomber les pluies

désormais sur nos bras dressés pour quérir le ciel,

relier cette parole diluvienne à nos gestes

et trouver un terrain d’entente

pour nos vies, nos corps tandis que l’herbe

sous nos pieds repousse, herbe à chats,

vieux acteurs au soleil qui éloignent

tout ce qui ronge, les idées noires

entre les gradins.

rêves de chats dans les gradins

Étienne Faure, Jours de repos, dans Europe, n° 1106-1107-1108, Juin-juillet-août 2021, p. 279.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, jours de repos, rêves de chats dans les gradins, tragédien, théâtre | ![]() Facebook |

Facebook |

18/12/2017

Jean Ristat, Ô vous qui dormez dans les étoiles enchaînés

I

Te voici donc monsieur emporté sous nos yeux

Par l’arme des ombres en un éclair qui s’enflamme

Et passe avant de rendre à la nuit sa guenille

Te voici théâtre Ô théâtre de la mort

Avec ton cortège de figurants sourds et

Muets l’orchestre des oiseaux soudain s’est tu

L’acteur a oublié son texte le souffleur

Quitté sa cave il n’y aura pas de reprise

D’où vient-il

Le vent enfourné dans ta bouche comme un poing

Et ton corps livré aux chiens masqués des ténèbres

Maintenant

Te voici empire du silence

*

Ah j’ai vu une ombre qui portait sue sa bosse

Un homme comme un fagot de bois et le feu

A l ‘odeur de sang lorsqu’il déchire les arbres

Ne demandaient qu’à fleurir une fois encore

[…°

Jean Ristat, Ô vous qui dormez dans les étoiles enchaînés,

dessins de Gianni Burattoni, Gallimard, 2017, p. 9-11.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean ristat, Ô vous qui dormez dans les étoiles enchaînés, ombre, théâtre, silence | ![]() Facebook |

Facebook |

07/09/2017

Esther Tellermann, Carnets à bruire

Ne m’effleurait

votre

incise théâtre

de pierres linges

recouvraient

les paumes

j’induisais votre

souffle

à l’intérieur

de mes sillons

je

respire

vos aurores de

papier comme si

l’ombre

prenait

feu

Esthet Tellermann, Carnets

à bruire, La lettre volée, 2014, p. 74.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, carnets à bruire, théâtre, souffle, ombre | ![]() Facebook |

Facebook |

19/03/2017

Catherine Benhamou, Hors jeu

Hors jeu

1

Normalement on ne me voit pas.

Vous n’êtes pas censés me voir.

Je suis à l’intérieur de la poubelle qui est à l’intérieur de la pièce qui se joue en ce moment même à l’intérieur du théâtre.

La poubelle est censée être ouverte côté mur du fond.

C’est une poubelle confortable avec vue sur le mur du fond.

Noir. Le mur du fond est noir.

Ceux qui jouent là, sur la scène, les deux acteurs visibles, on les appellera par commodité le vieux et le non vieux.

Il y a aussi le père qu’on appellera par commodité le père.

Et il y a la mère qui est morte.

Normalement on ne me voit pas.

Ni dans le monde ni hors du monde.

Ni ici ni ailleurs.

Ni dans la vie ni dans le théâtre.

Entre les deux.

Entre les deux je suis.

L’auteur m’a jetée à la poubelle.

Invisible.

Cachée en pleine lumière.

Sourde aux appels des autres personnages.

Morte pour le public.

Hors jeu. Seule.

[…]

Catherine Benhamou, Hors jeu, dans Rehauts, n°38, hiver 2016, p. 56-57.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : catherine benhamou, hors jeu, théâtre, comédienne, poubelle, personnage | ![]() Facebook |

Facebook |

24/03/2016

Varlam Chalamov, Les années vingt

Les années vingt furent la grande époque des querelles littéraires et des joutes poétiques sur les sept collines de Moscou, au musée Polytechnique, à l’Amphithéâtre communiste de l’université de Moscou, au club universitaire, dans la salle des Colonnes de la Maison des Unions. L’intervention de poètes et d’écrivains avait toujours beaucoup de succès. Même des clubs comme celui de la Banque d’État rue Néglinny, faisant salle comble ces soirs-là.

Imaginistes, comfuturistes, nitchevokistes, poètes-paysans, constructivistes, phraseuristes, Kuznitsa, Piereval, LEF, RAPP, et tant d’autres... Ils étaient légion.

Ces joutes se déroulaient à la façon des drames historiques de Shakespeare :

Scène V. Entrent Maïakovski et Polonski : ils se battent. Bruits de lutte. Ils sortent.

Scène VI. Entrent Voronski et Averbakh. Voronski (tirant l’épée) : « Excusez-moi, je... » Ils sortent en se battant.

Scène VII. Une forêt obscure. Entre Asséev promenant ses regards à l’entour. Lejnëv s’avance vers lui.

Varlam Chalamov, Les années vingt, traduction du russe Christiane Loré, Verdier / Poche, 2008, p. 67.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : varlam chalamov, les années vingt, poésie, joute, théâtre | ![]() Facebook |

Facebook |

01/12/2015

Étienne Faure, Ciné-plage

T’as perdu ta langue

T’as perdu ta langue — effroyablement seule

et soudain exacte est la phrase

entendue quand on se sait plus — stupeur —

lire, écrire, ni rêver dans la langue

qu’on avait crue acquise de longue date,

à cet instant frappé d’hébétude

de n’avoir su garder racine en elle,

mots précaires, locutions locales

qui s’immisçaient vaguement jusqu’à l’âme,

et que noué jusqu’à la glotte par l’émotion

de la perte on revit le mutisme

de l’enfant d’alors qui savait à peine

la langue qu’on lui parlait quand l’autre,

la maternelle, était déjà en voie de partance

sans plus d’espoir de la retrouver, enfouie,

t’as perdu ta langue.

perdue

***

Entrée, sortie

Qui est là — et voilà, debout

après les trois coups pour entrer dans l’histoire

à dormir sur les planches, il déclame

face aux assis en rang sur les fauteuils

qui attendront la fin, cramoisis, pour éclater,

ou transis regardent dans leurs lorgnettes

l’avenir de loin,

entrer le vieil acteur au teint farineux,

un crâne en plastique à la main pour dire,

mis en branle par le corps, son texte

appris par cœur, lui donner le souffle

que la langue et la voix fusionnent

dans l’illusion qui se fait attendre

jusqu’à l’applaudissement, premier rappel

quand, se dit-il, revenu à pas caverneux pour saluer,

le tour est joué.

ceci est du théâtre

Étienne Faure, Ciné-plage, Champ Vallon, 2015,

- 103 et 118.

Rencontre avec Étienne Faure et lecture, le mercredi

9 décembre, à partir de 19h à la librairie "Libralire",

116, rue St-Maur, Paris, 75011.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, ciné-plage, langue, perte, théâtre, rôle, spectateur, acteur | ![]() Facebook |

Facebook |

18/09/2015

Étienne Faure, Souvenirs souvenirs, dans Rehauts

Comment fonctionne le théâtre, c’est la question dès qu’on entre dans le paysage d’une station, l’été balnéaire, au bord du débordement, puis vide l’hiver de toute âme, vacance qui accentue le décor de plage : vieux ressac, débris de fioles, de jouets, de sandales monoparentales, de raquettes, de râteaux, de sacs en plastique, tout un fourbi détaché des corps hier étalés sur le sable — sur le dos sur le ventre — criant ne t’éloigne pas trop.

Nous sommes dans la mémoire crois-tu entendre quand c’est la baignoire du théâtre qui t’accueille. On y écoute d’une seule oreille d’anciens acteurs de sable, les morts dans un coquillage. Tu parles.

Étienne Faure, Souvenirs souvenirs, dans Rehauts, n° 35, printemps 2015, p. 21.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, souvenirs souvenirs, rehauts, plage, hiver, oubli, théâtre | ![]() Facebook |

Facebook |

09/09/2015

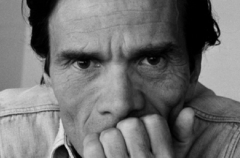

Denis Roche (1937-2 septembre 2015), Éros énergumène

Théâtre acte d’amour : 1ère chance

hors du bouillonnement de l’instrument, sem-

blable à cette phrase mal tournée de notre suicide

Ensemble, à l’Épée-de-rose enseigne verte, on

Voit un peu de verdure de Sologne au travers —

N’osant donner de l’héroïne aux vers afin que

Nul ne meure d’une telle agronomique erreur :

Une jupe fleurie qui crée un Amour à chaque pas,

Dérobe à nos yeux de ravissants appas ; et cette cuisse

Comme à Vénus potelée... À mille beautés,

À mille appas vivants, atours, vous ne substituez que

Des empêchements !... Et ce soulier mignon, sui

Couvre un pied d’Hébé, de Vénus, tout provocant qu’il

Est, vaut-il ses charmes nus ?

Tu en as menti, ô fleur de mes lèvres, les

Haricots et les bulles des folles, ton cul bien

Droit fait vers moi quelques périphrase (inuti-

Les aujourd’hui) en forme de tire-bouchons.

Denis Roche, Éros énergumène, Seuil, 1968, p. 46.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : denis roche, Éros énergumène, théâtre, amour, corps, vénus | ![]() Facebook |

Facebook |

03/06/2015

Pier Paolo Pasolini, La rage

Série de photographies de femmes parées de bijoux au théâtre

La classe propriétaire de la richesse

Parvenue à une telle familiarité avec la richesse,

qu’elle confond la nature et la richesse.

Si perdue dans le monde de la richesse

qu’elle confond l’histoire et la richesse.

Si touchée par la grâce de la richesse

qu’elle confond les lois et la richesse.

Si adoucie par la richesse

qu’elle attribue à Dieu l’idée de la richesse.

Pier Paolo Pasolini, La rage, traduit de l’italien par Patrizia

Atzei et Benoît Casas, NOUS, 2014, p. 105.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pier paolo pasolini, la rage, théâtre, richesse, nature, histoire, loi | ![]() Facebook |

Facebook |

26/05/2015

Gérard Macé, Les balcons de Babel

Le théâtre est bien réel, au nord éloigné d’un jardin où l’on a réuni les espèces végétales les plus rares : Assuérus Auréa, Catinat, Alice et Céleste, Cordélia, Clématis, Orion, Sirius et Cassiopée, Opéra, Châtelet, Crépuscule, Mentor et Spectabilis sont les héroïnes en pleine terre de ce théâtre naturel. Un sophora rapporté par un voyageur désœuvré, un prunus qui fleurit en avril, un arbre mâle et centenaire sont avec la maison de Cuvier, les serres tropicales, le jardin d’hiver et le petit labyrinthe, le vivarium à main gauche de l’éléphant de mer, les autres stations de cette promenade pour dieux minuscules, qui croient serrer le monde dans un mouchoir comme ils tiennent un dictionnaire dans leur main ; ici, c’est le jardin des nominations sous le ciel, dont les constellations trois à trois sont des miroirs tournants, qui nous montrent tour à tour, mais jamais dans le même ordre, les empreintes de nos rêves : la tête le père le cheval le vent les bois le coq ébouriffé la lune l’oreille le porc le tonnerre l’œil le faisan le lac la bouche la concubine le fou le souffleur le pendu.

Gérard Macé, Les balcons de Babel, Le Chemin / Gallimard, 1977, p. 9-10.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard macé, les balcons de babel, théâtre, fleurs, labyrinthe, jardin, constellation, rêve | ![]() Facebook |

Facebook |

04/08/2014

Michel de M’Uzan, Les chiens des Rois

Pâles et tranquilles

Toute la façade du théâtre était illuminée. Devant, le feuillage de grands arbres arrêtait la lumière en une haute voûte claire. Au-dessus, le crépuscule se prolongeait. La soirée était tiède, les bruits étouffés, une foule se pressait à l’entrée.

Dans la salle, pas une place était inoccupée. Les spectateurs silencieux fixaient la scène. Aucun rideau ne la dissimulait et dans le grand rectangle sombre et opaque, nul décor, nul objet ne se distinguait.

Les lumières s’éteignirent lentement, deux par deux, en longues rangées, à l’orchestre, puis au balcon, aux galeries enfin. Quand tout fut obscur, comme venant du faîte de la salle, les premiers sons d’une flûte descendirent. Lointaines et précises, les notes toujours égales se succédaient sans hâte.

La scène s’éclaira peu à peu ; deux personnage y étaient déjà placés : un marquis, une marquise, distants de quelques pas. Leurs costumes verts brillaient, l’homme, le buste penché, semblait avancer, la femme, le dos incliné, semblait reculer. Ils rompirent leur immobilité dans une danse lente et mesurée ; tout en haut, la flûte jouait, l’or des vêtements scintillait, les souliers vernis glissaient et tournaient. Le rythme s’accélérait, les perruques blanches flottaient, absorbaient la lumières vive cernant de près le couple qui dansait. Les ombres dédoublées s’allongeaient et revenaient, la flûte jouait plus vite et montait. Les danseurs se rapprochèrent.

Au fond de la salle, au dernier rang, un homme s’était levé ; on ne distinguait que sa haute silhouette sombre. À droite, plus en avant, un second, puis un troisième au milieu, à gauche un autre encore, se dressèrent. Tous étaient tournés vers la scène où le cercle de lumière rétrécissait. Pâles et tranquilles, tout proches, l’homme et la femme continuaient à danser. Deux nouvelles silhouettes apparurent sur le plateau. Le marquis et la marquise ne furent plus alors qu’une seule forme en mouvement. Du plafond de la salle, la flûte lançait ses notes claires, tandis que le lourd rideau rouge descendait lentement.

Michel de M’Uzan, Les chiens des Rois, collection Métamorphoses XLVI, Gallimard, 1954, p. 135-137.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel de m'uzan, les chiens des rois, théâtre, scène, lumière, rideau, spectateur | ![]() Facebook |

Facebook |

15/05/2014

Valère Novarina, L'organe du langage, c'est la main : note de lecture

Les entretiens conduits avec Novarina constituent le douzième volume publié dans la collection "Les Singuliers"; on en connaît le principe : un entretien avec un écrivain est accompagné d'extraits de son œuvre, d'une iconographie, et suivi d'une bibliographie, d'un index et d'une biographie (ici, l'auteur a préféré y substituer une chronologie de son activité depuis 1958). Les photographies de Novarina lui-même sont rares, remplacées par celles des acteurs et actrices de ses pièces, le plus souvent sur scène, et par des reproductions de pages de ses carnets de travail et de ses peintures, décor de pièces ou non. Parallèlement à l'écriture de pièces, Novarina a publié ses réflexions sur le théâtre — « Presque toujours un livre de réflexion succède à un livre d'action » (107) —, notamment dans les textes regroupés sous le titre Le théâtre des paroles (1989)). Le dialogue avec Marion Chénetier-Alev reprend toute la thématique qui gouverne son œuvre et en précise bien des points.

Le titre retenu peut paraître obscur si l'on oublie que Novarina est aussi peintre et que le corps, donc la main, est essentiel dans sa conception du théâtre et du langage. Quand il travaille à la construction d'un décor, il ne cherche pas à représenter telle ou telle figure, les matériaux viennent sur la toile comme si de l'encre était versée sur une feuille bougée en tous sens. La peinture dépend d'une certaine manière des mouvements du corps, de la main, ce qu'affirme Novarina : « Je commence à l'aveugle, puis je vois une scène apparaître. L'organe du langage, c'est la main. » (190) Qu'apparaissent alors des épisodes bibliques, comme le note Marion C.-A., est sans doute lié à la formation de Novarina pour qui, toujours, la lecture de la Bible « délie et délivre » (237) ; l'essentiel est peut-être que, dans le langage de la peinture comme dans la langue, ce n'est pas l'expression, ce qui est représenté qui importe, mais « la dynamique, la capture des forces » (211).

Cette idée de "forces" à faire émerger sous-tend ce qu'écrit Novarina à propos du langage. Il y a dans la langue, et pas seulement celle des lettrés, tout un fonds enfoui, inaudible, qui ressort par bribes dans tout discours : affleure quelque chose d'une histoire longue, celle de la succession des langues et de leur chevauchement, comme si rien ne se perdait complètement. Ainsi viendraient dans la parole aussi bien du latin, du grec que des langues du paléolithique et, ajoute Novarina, "des idiomes animaux" (218), et une mémoire non consciente serait transmise de génération en génération. Il s'agit bien de retrouver au théâtre ce qui semble à jamais perdu, quelque chose lié au cri, aux premières paroles du corps : « Nous avons à traverser la tempête verbale, réveiller des zones de langage qui n'avaient pas travaillé depuis notre âge de deux ans, de onze mois, d'un jour. » (127). La relation du langage au corps est aussi sans cesse répétée, et si forte, que Novarina l'associe au sang, insistant sur le « mouvement liquide de la phrase » (27). C'est ce statut particulier, en constant déséquilibre, peu maîtrisable qui fait que la langue est « un drame vivant » (244). La récurrence du lien entre langue, corps et drame est remarquable dans le dialogue avec Marion C.-A., affirmé dans la définition même de ce qu'est le théâtre, « un enclos où l'on vient voir le drame du langage, l'acte du langage sur les corps et dans l'espace » (27) et, plus avant, à propos d'Artaud, « La vraie scène du théâtre de la cruauté, c'est le langage » (49).

L'"acte du langage" consiste à réveiller le spectateur, à lui faire abandonner ce qui, dans la vie sociale, l'empêche d'être attentif à ce qu'il est, de vivre sans visière avec autrui — c'est l'un des rôles de la litanie au début d'une pièce : le sortir de son quotidien trop rassurant. C'est dire que le théâtre est un « lieu de la vérité et non pas du travestissement » (145). Novarina entend combattre « La mécanisation mentale. L'avancée du rouleau compresseur idéologique. L'empire de la mécanique communicationnelle. La dictée, la pétrification de tout. » (13) Programme ambitieux qui le place, comme il le revendique, dans la lignée de Brecht ; il rejette lui aussi la psychologie, la recherche de l'émotion et l'identification aux personnages : la scène doit être un « lieu de mue et de mutation » (46).

Ces exigences posent des problèmes complexes de mise en scène et une manière particulière de diriger les acteurs : une partie importante du livre est consacrée dans le détail à ces questions et il n'est guère possible de les résumer. Retenons que l'acteur est un « visage vide : une présence absente » (65), et que tout son effort consiste à parvenir à « sorte d'état non théâtral » (124). Ce qui conduit Novarina à la comparaison avec le prêtre qui nettoie l'autel avant la consécration ; alors, « il effectue une suite de gestes simples. Aucune psychologie. Absence d'homme. Il n'y a ni solennité spectaculaire ni ralentissement du temps. » (126) Retenons aussi que dans cette conception du théâtre « les acteurs donnent leur corps au livre » (135) — on lit une fois encore le lien entre langage, drame et corps.

Quand il est interrogé sur sa formation, Novarina répond : « Tout le monde peignait, dessinait et écrivait dans la famille » (237) ; c'est une aide précieuse, cela n'empêche pas de suivre dans les entretiens quelle énergie il a eue pour embrasser des modèles très différents, le théâtre Nô, le théâtre yiddish avec ses acteurs qui pratiquent le « chanté-parlé » (74), et le cirque, une des passions de son père qui l'emmena aussi voir Les Branquignols avec Louis de Funès, acteur exemplaire pour le « grand démontage du corps humain » (29). On cherche le fil de ses lectures, par exemple de La Fontaine, Mme Guyon et Bossuet : c'est encore le « savoir du corps » (229) qui les réunit. Il a commencé à étudier les écrits d'Artaud, avant de travailler avec Jean-Marc Villégier, Marcel Bozonnet, de rencontrer Carmelo Bene dans la maison d'édition, "Dramaturgie", de José Guinot, d'être soutenu par Lucien Attoun, Alain Trutat à France Culture où Marcel Maréchal enregistra L'Atelier volant. Il n'a jamais cessé d'écrire et il est bon de retourner à ses textes quand on lit ce propos : « Je n'ai jamais voulu faire du théâtre, j'ai déployé mes livres sur scène. » (135)

Valère Novarina, L'organe du langage, c'est la main, dialogue avec Marion Chénetier-Alev, Argol, 272 p., 29 €.

Note de lecture publiée dans Europe, mai 2014.

****************************************************************

Nathalie Riera, Sabine Péglion et Richard Skryzak

présenteront le n° 2 des Carnets d'eucharis

Lecture des écrivains publiés dans ce numéro

VENDREDI 16 MAI 2014

à 20 h

à L’Observatoire du livre et de l’écrit « Le MOTif »

6, villa Marcel-Lods

Passage de l’Atlas

75019 Paris

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valère novarina, l'organe du langage, c'est la main, entretien, théâtre, mise en scène, peinture, langage | ![]() Facebook |

Facebook |