28/07/2019

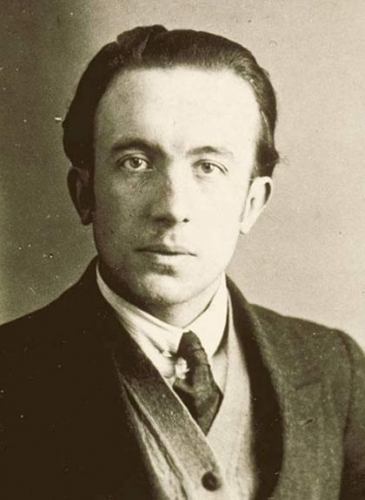

Paul Éluard, Médieuses

Au premier mot limpide

Au premier mot limpide au premier rire de ta chair

La route épaisse disparaît

Tout recommence

La fleur timide la fleur dans air du ciel nocturne

Des mains voilées de maladresse

Des mains d’enfant

Des yeux levés vers ton visage et c’est le jour sur terre

La première jeunesse close

Le seul plaisir

Foyer de terre foyer d’odeurs et de rosée

Sans âge sans liaisons sans liens

L’oubli sans ombre

Paul Éluard, Médieuses, dans Œuvres complètes, I,

Pléiade / Gallimard, 1968, p. 911.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Éluard Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul Éluard, médieuses, mot limpide, chair, oubli | ![]() Facebook |

Facebook |

27/07/2019

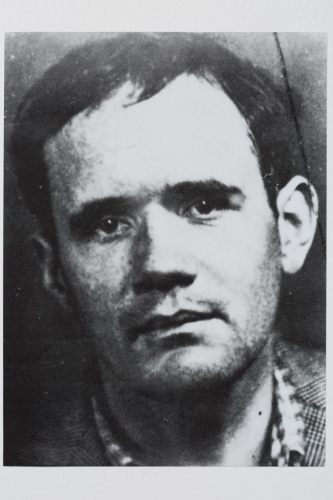

Jean Genet, Un chant d'amour

Un chant d’amour

Berger descends du ciel où dorment tes brebis !

(Au duvet d’un berger bel Hiver je te livre)

Sous mon haleine encor si ton sexe est de givre

Aurore le défait de ce fragile habit.

Est-il question d’amour au lever du soleil ?

Leurs chants dorment encor dans le gosier des pâtres,

Écartons nos rideaux sur ce décor de marbre ;

Ton visage ahuri saupoudré de sommeil.

O ta grâce m’accable et je tourne de l’œil

Beau navire habillé pour la noce des Iles

Et du soir. Haute vague ! Insulte difficile

O mon continent noir ma robe de grand deuil !

(…)

Jean Genet, Un chant d’amour, dans Le condamné à mort (…),

L’Arbalète, 1966, p. 81.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, un chant d'amour, le condamné à mort | ![]() Facebook |

Facebook |

26/07/2019

Bashô seigneur ermite

Elles mourront bientôt

et pourtant n’en montrent rien —

Chant des cigales

Obscurité de la nuit —

Un pluvier pleure

son nid perdu

Jour après jour

les orges rougissent —

Chant d’alouettes

Souffle le vent d’automne —

Mais les bogues des châtaignes

encore vertes

Invisible printemps _

Des fleurs de pruniers dessinées

au revers du miroir

Bashô, seigneur ermite, édition bilingue

par Makoto Kemmoku et Dominique Chapot,

La table ronde, 2012, p. 255, 272, 276, 285, 293.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bashô | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bashô, seigneur ermite, printemps, cigale, oiseau, châtaigne | ![]() Facebook |

Facebook |

25/07/2019

Albane Prouvost, Ne tirez pas camarades

Bien reste immobile

ne bouge pas

ou tu vas te faire tirer dessus

nous partons dans des directions opposées

en poussant des cris dans la plaine

ou en arrivant à toute vitesse

nous nous éloignons

nous sommes lourds

On traverse la rivière

c’est la débâcle

je pense au poète Victor Chklovski

en traversant la rivière

pendant que je traverse la rivière en me frayant

un passage à travers les blocs de glace

Je décide de vous faire confiance

c’est ma décision

je vous vois vous éloigner

sous les branches et le vent léger

nous sommes déjà loin et le vent rougit nos joues

le froid est très vif

(…)

Albane Prouvost, Ne tirez pas camarades, éditions Unes,

2000, p. 19-20.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albane prouvost, ne tirez pas camarades, rivière, victor chklovski | ![]() Facebook |

Facebook |

24/07/2019

Promenade dans Vic-sur-Cère (Cantal)

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : promenade dans vic-sur-cère (cantal) | ![]() Facebook |

Facebook |

23/07/2019

Jean Queval, En somme

Classique moderne

Dans les bordels les hangars les cartes postales grattées à la guerre

Dans l’usure au crépuscule des us ridicules

Dans les minéraux insondés des anciennes terres

Avec ces matériaux délaissés des héritages délaissés

Tout ce qu’ils avaient dans l’oreille sous les yeux dans la main

Avec leur main d’écrivain quelques-uns n’avaient peur de rien

Dans de vastes canevas aux arcanes subtils aux cavernes vidées

Dans comme tout le discours en récapitulé, ils écrivirent

Les mythologies des anciens temps dans la lumière de ce jour

assez triste, évidemment

Jean Queval, En somme, Gallimard, 1970, p. 206.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean queval, en somme, classique moderne | ![]() Facebook |

Facebook |

22/07/2019

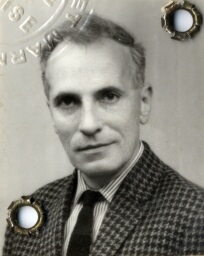

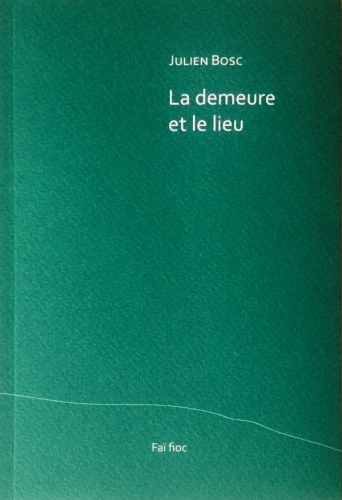

Julien Bosc, La demeure et le lieu : recension

Le livre, recueil posthume dont quelques extraits avaient été publiés dans Rehauts, avait été préparé par son auteur, tout comme Le coucou chante contre mon cœur qui paraîtra en 2020 aux éditions Le Réalgar. On y reconnaît la voix de Julien Bosc (1964-2018), par la présence d’allusions à tel livre précédent et au retour de quelques motifs — celui de la mer et du départ, et, qui donne son esprit à l’ensemble, celui d’une identité introuvable et de la détresse qui l’accompagne. La postface de Jacques Lèbre situe précisément La demeure et le lieu par rapport aux autres livres de Julien Bosc et en donne une lecture sensible et approfondie.

Quelles qu’aient été les variations dans l’écriture des différents livres publiés, une caractéristique réunit la plupart d’entre eux, l’attention au dehors, à ce que l’on hésite à noter, à ce que l’on oublie parce que partie du quotidien le plus ordinaire. Julien Bosc, sans cesse, relève les menues découvertes au cours des marches, les mouvements des oiseaux, la pousse des bourgeons, les couleurs changeantes du ciel, son étonnement quand il saisit quelques bribes de la vie nocturne du hérisson ou de la hulotte, l’épanouissement des fleurs, la préparation des fagots et des bûches à fendre — travail nécessaire quand on se chauffe avec un poêle dans une région aux hivers rudes, la Creuse ; etc. Poèmes de la vie ordinaire, où l’on apprend ce que font les chats Pépère et Minette comme on lit les compliments refoulés de l’auteur devant une jolie marchande légumes ? Oui, si la lecture ne retient que la répétition de petits gestes : il n’y a alors que les traces de moments de la vie, une manière de journal. Non, si le lecteur prend en compte ce qui suit une série d’énumérations et, de là, reprend l’ensemble sous un nouveau jour.

Les vers de plusieurs poèmes débutent par un verbe à l’infinitif, suivi ou non de compléments, comme dans « marcher / regarder / attendre / écouter / laisser dire / effacer / plusieurs fois reprendre / aller dans la nuit / réessayer / croire un instant que oui / or non déjà demain et rien ». Les actions sont ici données sous la forme la plus générale, pas du tout situées dans le temps, ce qui signifie que l’échec à écrire évoqué n’est pas lié aux circonstances. Comme si « forcer les ferrures de la langue » ne permettait que rarement de fixer « les rares mots rescapés du naufrage ». Ce qui s’exprime sous différentes formes, c’est la quasi-certitude de ne pouvoir (ou savoir) restituer ce qui devrait l’être ; une fois le poème écrit en ayant eu « la sale sensation / parfois / de faire feu de tout bois », alors « preuve est là rien n’a été dit ». Le doute de soi est rarement surmonté et il est lié à une relation difficile aux choses du monde.

Julien Bosc observe les oiseaux autour de sa maison, les manœuvres (qui échouent) des chats pour les attraper, marche près de la rivière, dans les bois où il surprend une biche, réunit des fleurs des champs : toutes actions qui le réconfortent, mais commence-t-il à brûler feuilles et « vieux genets », les « voir partir en fumée » entraîne une vive mélancolie, « (penser qu’on pourrait se pendre / allez savoir pourquoi à ce moment-là) ». Le lecteur retourne à un livre précédent, De la poussière sur vos cils, où était évoquée la fumée des crématoires, et lit d’ailleurs une autre allusion à ce livre avec « les cendres sur ses cils ». S’arrêtant pour rêver aux figures que le temps dessine sur un vieux mur, Julien Bosc reconnaît une fleur et diverses figures d’animaux mais aussi « la face d’un gisant bouche-bée » et, non pas une silhouette mais « le portrait d’un homme » (souligné par moi) dont les traits « expriment une immense tristesse ». Aussi l’idée de la disparition habite-t-elle le livre, le matin au réveil ou lorsqu’un travail physique occupe la journée, toujours sont présents les « anciens galets dans la gorge », galets déjà dans le poème d’ouverture. Cependant, dans le temps même où tout semble vaciller, être noué, existent une échappée, la possibilité de quitter ce qui provoque la détresse.

Le lecteur revient alors à un autre livre de Julien Bosc, La Coupée, récit en vers d’un court voyage sur un navire conteneur qui l’a fait « passer (…) de l’autre côté du miroir » et, le voyage achevé, il prend soin d’écrire qu’il faudra « prendre garde à ne sombrer ni toucher le fond ». La mer libératrice et le vocabulaire de la marine sont sans cesse présents dans La demeure et le lieu et aux endroits ou aux moments les plus inattendus. De l’évocation de la nuit et d’arbres en hiver on saute à celle de poussière de coquillage : de là à « un esquif pris dans la tempête », une mouette. La mer est également là quand le vent est fort, « il suffit de fermer les yeux (…) », et c’est le rivage et, la nuit, la lune devient phare pour guider

vers le large la côte

l’aventure ou sa nostalgie

Un poème est remarquable pour suivre la transformation des éléments du quotidien en paysage marin : une énumération — nom + qualification — de choses vues « de bas en haut » permet de passer d’un ruisseau à des cumulus qui « très lentement dérivent

sur la voie du retour

des feux là et là entre la ligne des arbres

le bourdonnement des mouches

les stridulations des grillons

un phare enfin

un port d’attache

et

assis sur une étroite jetée

un vieux pêcheur (…) »

Seul le départ pourrait écarter « la pensée d’en finir », sortir de la répétition et de la présence du passé que rappellent de petites actions de la vie de chaque jour. Pourtant, on peut aussi lire dans le souci de les rapporter, comme le sait bien Julien Bosc, « une manière parmi d’autres de conjurer la mort / ou / plus simplement / de déjouer les sempiternelles incertitudes de l’existence ». Certes, sa disparition conduit à lire dans les poèmes des signes de son choix de tout quitter, on peut cependant lire et relire La demeure et le lieu sans rien connaître du destin de son auteur et l’on est fortement touché par sa manière d’empoigner la vie.

Julien Bosc, La demeure et le lieu, Faï Fioc, 2019, 80 p., 9 €. Cette recension a été publiée sur Sitaudisle 19 juin 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, la demeure et le lieu | ![]() Facebook |

Facebook |

21/07/2019

Philippe Jaccottet, Après beaucoup d'années

À la brève rose du ciel d’hiver

on offre ce feu de braises

qui viendrait presque dans la main.

(« Cela ne veut rien dire », diront-ils,

« cela ne guérit rien,

ne sècherait même pas une larme… »)

Pourtant, voyant cela, pensant cela,

le temps d’à peine le saisir,

d’à peine être saisi,

n’avons-nous pas, sans bouger, fait un pas

au-delà des dernières larmes ?

Philippe Jaccottet, Après beaucoup d’années,

dans Œuvres, La Pléiade / Gallimard, 2014,

p. 856.

Publié dans Akhmatova Anna, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, après beaucoup d’années, braise, larme | ![]() Facebook |

Facebook |

20/07/2019

René Char, La fontaine narrative

Le martinet

Martinet aux ailes trop larges, qui vire et crie sa joie autour de la maison. Tel est le cœur.

Il dessèche le tonnerre. Il sème dans le ciel serein. S’il touche au soleil, il se déchire.

Sa repartie est l’hirondelle. Il déteste la familière. Que vaut dentelle de la tour ?

Sa panse est au creux le plus sombre. Nul n’est plus à l’étroit que lui.

L’été de la longue clarté, il filera dans les ténèbres, par les persiennes de minuit.

Il n’est pas d’yeux pour le tenir. Il crie, c’est toute sa présence. Un mince fusil va l’abattre. Tel est le cœur.

René Char, La fontaine narrative, dans Œuvres complètes, La Pléiade / Gallimard, 1983, p. 276.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené char, la fontaine narrative, le martinet, l'hirondelle | ![]() Facebook |

Facebook |

19/07/2019

Jules Supervielle, La Fable du monde

La mer secrète

Quand nul ne la regarde

La mer n’est plus la mer,

Elle est ce que nous sommes

Quand nul ne nous voit.

Elle a d’autres poissons,

D’autres vagues aussi.

C’est la mer pour la mer

Et pour ceux qui en rêvent

Comme je fais ici.

Jules Supervielle, La Fable du monde,

dans Œuvres poétiques complètes, édition

Michel Collot, Pléiade /Gallimard,

1996, p. 402.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules supervielle, la fable du monde, la mer secrète, rêver | ![]() Facebook |

Facebook |

18/07/2019

Jues Renard, Journal, 1887-1910

Si, au lieu de gagner beaucoup d ‘argent pour vivre, nous tâchions de vivre avec peu d’argent ?

Il y a les bons écrivains, et les grands. Soyons les bons.

Il faut être honnête et modeste, mais il faut dire qu’on l’est.

Aller parfois dans le monde pour avaler un verre de bile.

Écrire, c’est une façon de parler sans être interrompu.

Jules Renard, Journal 1887-1910, Pléiade / Gallimard, 1965, p. 254, 263, 264, 273, 277.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, 1887-1910, argent, modestie, écrire | ![]() Facebook |

Facebook |

17/07/2019

Samuel Beckett, Peste soit de l'horoscope

Précepte

Passe les années d’études à gaspiller

Le courage qu’il faut pour les années d’errance

Dans un monde qui se détourne poliment

Des incongruités de l’érudition

Gnome, 1934

Samuel Beckett, Peste soit de l'horoscope, traduction

Édith Fournier, éditions de Minuit, 2012, p. 27.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, peste soit de l'horoscope, précepte, errance | ![]() Facebook |

Facebook |

16/07/2019

La rafle du Vel'd'Hiv' : 16 juillet 1942

La rafle du Vél d'Hiv

À l'aube du 16 juillet 1942 débute à Paris la « du Vél d'Hiv». Elle voit l'arrestation par surprise de plus de treize mille Juifs parisiens de 2 à 60 ans, tous Juifs apatrides (il s'agit notamment de Juifs anciennement Allemands, Autrichiens ou Polonais). La plupart sont déportés au camp d'extermination d’Auschwitz-Birkenau. Quelques dizaines en reviendront...

À l'origine de ce crime contre l'humanité, il y a le projet hitlérien d'arrêter un grand nombre de Juifs dans toute l'Europe occupée. En France, jalouse de ses droits, l'administration, tardivement informée, veut dans certaines limites garder la maîtrise de l'opération.

C'est ainsi que sont mobilisés à Paris 7 000 policiers et gendarmes sous les ordres du délégué en zone nord de René Bousquet, jeune et efficace fonctionnaire du gouvernement de Vichy.

La rafle

13 152 personnes sont appréhendées par la police française les 16 et 17 juillet 1942, y compris 4 000 enfants de moins de 16 ans qu'il n'avait pas été initialement prévu de déporter.

C'est beaucoup... et néanmoins deux fois moins que le quota fixé par les Allemands et la préfecture de police ! Les actes de solidarité heureusement n'ont pas manqué : quelques policiers ont laissé fuir leurs victimes, des concierges, des voisins, des anonymes ont ouvert leurs portes et caché des Juifs...

Embarqués dans des autobus, les personnes seules et les couples sans enfants sont convoyés vers le camp de Drancy, au nord de Paris.

Les familles avec enfants sont quant à elles dirigées vers le Vélodrome d'Hiver, rue Nélaton, dans le XVe arrondissement de Paris (aujourd'hui disparu).

Plus de 8 000 personnes dont une majorité d'enfants vont s'y entasser pendant plusieurs jours, parfois jusqu'au 22 juillet, dans des conditions sordides : pas de couchage, ni nourriture, ni eau potable, avec un éclairage violent jour et nuit, au milieu des cris et des appels de haut-parleurs. Seuls trois médecins et une dizaine d'infirmières de la Croix-Rouge sont autorisés à intervenir.

Les familles du Vél d'Hiv sont transférées de la gare d'Austerlitz vers les camps d'internement de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, dans le Loiret. Au mois d'août suivant, les mères sont enlevées à leurs enfants par les gendarmes et convoyées vers les camps d'extermination de Pologne. Les enfants seront à leur tour envoyés deux semaines plus tard à Auschwitz-Birkenau qui, depuis le début juillet, s’est transformé de camp de travail forcé en camp d'extermination à l'échelle industrielle.

Aucun n'en reviendra. Les internés de Drancy prennent également le chemin d'Auschwitz-Birkenau. Quelques dizaines tout au plus reviendront de l'enfer.

La rafle accentue la collaboration entre Vichy et l'occupant allemand dans le domaine de la « question juive ». Mais elle entraîne aussi un début de fracture dans l'opinion française, jusque-là massivement indifférente ou attentiste. Peu à peu, certains citoyens basculent dans la Résistance, plus ou moins active ; d'autres, à l'inverse, se radicalisent et basculent dans l'antisémitisme et la collaboration.

Il a fallu attendre le 16 juillet 1995 pour qu'à la faveur d'un très beau et très émouvant discours, un président, Jacques Chirac, reconnaisse officiellement « que ces heures noires souillent à jamais notre histoire, et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français, par l'État français ».

paru dans Hérodote.net

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la rafle du vel'd'hiv' : 16 juillet 1942 | ![]() Facebook |

Facebook |

15/07/2019

Henri Michaux, Fille de la montagne

Fille de la montagne

Fille restée petite

sans fleurir

chapelet de jours

sans aurore

soignant les bêtes

dans un réduit sans air

rêvant fenêtres

une grande large fenêtre,

où les disparus

réapparaîtraient

pénitence terminée.

La saison de la feuillaison revenue

la voici au-dehors

menant les chèvres brouter.

À nouveau sur les cimes, l’étrangère

l’immensité devant elle

immensités autour d’elle

grimpant

dévalant

remontant

Mais loin du pays de sa naissance

loin le Grand Continent

habité des dieux.

Sur les hauteurs, les cieux sont proches,

de partout reviennent

Montagnes donnant courage aux courageux

persévérance aux persévérants

déviation à celles qui aspirent à l’élévation

(…)

Henri Michaux, Fille de la montagne, dans

Œuvres, III, Pléiade / Gallimard, 2004, 1289-1290.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Michaux Henri | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri michaux, fille de la montagne, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

14/07/2019

Oscar Wilde, Poèmes

Madonna mia

Une fillette, un lys, inapte à la douleur du monde,

Cheveux bruns et soyeux tressés autour de ses oreilles,

Aux yeux charmants voilés de larmes folles,

Telle une eau d’un bleu pur dans un brouillard de pluie,

Et des joues pâles ignorantes des baisers,

Lèvres rouges qui ont toujours craint l’amour.

Gorge aussi blanche que gorge de colombe,

Sur le marbre de laquelle s’inscrit une veine de pourpre,

Pourtant, bien que mes lèvre ne cessent de te louer,

Je n’ose même pas embrasser ton pied,

Tant je suis assombri par les ailes de la peur,

Tel Dante, se tenant auprès de Béatrice,

Sous le portail en feu du Lion, lorsqu’il vit

La Septième splendeur et l’Escalier d’or.

Oscar Wilde, Poèmes, traduction Bernard Delvaille,

dans Œuvres, Pléiade / Gallimard, 1996, p. 13.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oscar wilde, poèmes, traduction bernard delvaille, madonna mia, perfection | ![]() Facebook |

Facebook |