18/12/2012

Robert Duncan, L'ouverture du champ

Commencement de l'écriture

une composition

Commencer à écrire.

Continuer enfin à écrire.

Écrire enfin pour continuer à commencer.

Surmonter le commencement.

Surmonter l'urgence.

Surmonter l'écriture en écrivant.

Ne jamais surmonter le commencement.

Écrire maintenant l'écriture.

Ne pas surmonter en commençant.

*

L'amour parfois progresse et admet. L'amour parfois surmonte et ne commence pas. L'amour comme élément permanent de certaines écritures imagine qu'aimer se développe pour admettre le commencement comme continuation.

Désir : hors de l'écriture. Urgence : hors de l'écriture. Poser l'attente n'est pas l'écriture. Désir est l'avant non-commençant du commencement. Urgence est un non-sentiment d'enfin commencer.

*

Quand je m'imagine ne pas surmonter mais admettre, aimer a lieu au lieu du désirer. Quand je m'imagine le commencement quotidien continuant, l'être n'est plus reformation mais répétition.

Le géant de toute la journée c'est l'éveil.

Le géant de toute la nuit c'est le sommeil.

Être un univers ! Être un univers !

Pris dans son discours continu.

Être renvoyé au rêve.

Quand je m'imagine en amant

L'Amour est revenu, je le dis, ici,

revient encore de Jour

de l'appétit pur, appartenant

au dire.

Le matin prend

le silence quand les mots parlent,

monologue au silence audible.

*

Un monologue ! Un monologue !

paroles oisives aux lumières bigarrées, illusions

de personne imaginée, en personne.

Le grand Pajambour roule son être éternel comme un roulement

de tambour

aux mesures d'un sommeil désordonné.

Discours désordonné.

Robert Duncan, L'ouverture du champ, traduction de Martin Richet,

José Corti, 2012, p. 33-34.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert duncan, l'ouverture du champ, écriture, amour, désir | ![]() Facebook |

Facebook |

17/12/2012

Caroline Sagot Duvauroux, Le livre d'El d'où

Caroline Sagot Duvauroux et Jean-Louis Giovannoni, lecture à la librairie José Corti.

[...]

Ensuite je dirai c'est un poème mais n'en suis pas très sûre. Une conversation peut-être. De chaque chose je me suis servi pour qu'explosent des bulles à mes yeux surpris. Un jour je dirai l'histoire des amours affreuses qui peuplent les belles amours et puis un autre jour je tirerai la langue des langues despotiques. Mon chien parlera, tiens, pour te faire rire et avec toi, tous les anonymes que tu fus et que tu protégeais de moi et des langues mortes d'en savoir trop. Mais si je peux — le pourrai-je — j'écrirai le poème, il te regarde, le poème. Dans la prison de Bapaume les grands escogriffes aux yeux vides empruntent les recueils pour trouver des phrases belles pour leurs chéries. Ils avouent : Nous recopions. Je recopierai les vers qui traînent entre l'arme et la plaie. Si je ne le peux pas, si je ne sais pas, tu diras ce n'est pas très important en caressant mon corps mourant. Tu ne caresseras pas mon corps mourant.

*

[...]

Quelques autistes tranchent leurs mots au tranchant des distances. À ras le monde soudain. C'est là que la distance opère la langue. À ras. La mutile de tout le monde soudain. Mais aucun ne renonce. Le silence soudoie la linéarité de l'expression. Tout est possible soudain. Là gonfle dans mille directions. Le soudain monde.

Le silence serait-il l'enjeu de la parole ?

Alors la terre rouge naît du vert. La promenade déroule les épisodes du paysage dans le temps de la marche. C'est en couleur. Dans le temps de nos écrits, c'est noir et blanc. À cause du mauvais temps, sans doute, car on tourne en technicolor. On dit Vert dans le temps qui va. On arrache un pied à l'appui d'ensuite et le passé parle, les morts parlent. Ça sort de ligne, ça lève, c'est de l'annonce aussi, de l'ivraie, de l'ongle. Alors les temps tracent l'ébauche d'une langue de foin, de larmes, de poussière ; de jonchée. Des temps tournent bosse la terre se creuse, l'eau coule au front. La poésie ravine un principe linéaire.

*

Les mots du poème cherchent dans l'affinité avec la chose dont ils se séparent, le retour, la conversion dans la propulsion. Que la chose les expulse, soit, les exile, mais aussi les suinte, les épouse, les jouisse... rosée. Un instantané que révèle l'eau jaillissante. Un baptême de rosée ? La phrase cherche à exister quelque chose plus qu'à exister. Un écho rote sous la phrase les quelques mots qui font la phrase. Les sanglots des rouleaux qui n'aborderont pas. Ça remonte d'un mufle extravagant, ça reflue d'abordage, la langue du sanglot.

Caroline Sagot Duvauroux, La livre d'El d'où, José Corti, 2012, p. 46, 74-75 et 126.

©Photo Tristan Hordé.

Sur les livres de Caroline Sagot Duvauroux, on peut lire un article du poète Serge Ritman (Serge Martin) à l'adresse:

http://martinritman.blogspot.fr/2011/11/cacophonie-vs-polyphonie-ou-la.html

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : caroline sagot duvauroux, le livre d'el d'où, poème, écrire | ![]() Facebook |

Facebook |

16/12/2012

Paul Éluard, La vie immédiate

Maison déserte

abominables

Maisons

pauvres

Maisons

Comme des livres vides

*

Le temps d'un éclair

Elle n'est pas là.

La femme au tablier guette la pluie aux vitres

En spectacle tous les nuages jouent au plus fin

Une fillette de peu de poids

Passée au bleu

Joue sur un canapé crevé

Le silence a des remords.

J'ai suivi les murs d'une rue très longue

Des pierres des pavés des verdures

De la terre de la neige du sable

Des ombres du soleil de l'eau

Vie apparente

Sans oublier qu'elle était là

À promener un grand jardin

À becqueter un murier blanc

La neige de ses rires stérilisait la boue

Sa démarche était vierge.

Paul Éluard, La vie immédiate [1932], dans Œuvres complètes, I, préface et chronologie de Lucien Scheler, Bibliothèque de la Pléiade, 1968, p. 391 et 396-397.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Éluard Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul Éluard, la vie immédiate, pauvreté, le temps d'un éclair | ![]() Facebook |

Facebook |

15/12/2012

Adonis, Chronique des branches

Miroir du chemin, Chronique des branches

I

Non pas l'estuaire des miroirs,

non pas la rose des vents.

Toute chose est une aile

ascendante dans mon sang,

dans les champs,

nageant dans l'orbite des saisons.

J'ai fait de mon visage le frère de l'herbe

et mes pas se sont livrés à la nostalgie

des miroirs.

J'ai vu les éléments pleurer, ouvrir

entre nous la blessure fraternelle.

J'ai reconnu le signe attestant

que je suis prélude à l'annonciation,

plante de l'Orient au jardin de la prophétie.

Non pas l'estuaire des miroirs,

non pas la rose des vents.

Toute chose est chemin,

les frontières et leurs étendards,

la rencontre et son ascension,

la voix, ma voix dans mes paumes,

les oiseaux qui s'éloignent

et laissent leurs noms parmi les branches,

les branches et leur histoire.

Adonis, Chronique des branches, traduit de l'arabe

par Anne Wade Monkowski et présenté par

Jacques Lacarrière, édition bilingue, Orphée /

La Différence, 2012, p. 47 et 49.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : adonis, chronique des branches, miroir, chemin, prophétie | ![]() Facebook |

Facebook |

14/12/2012

James Sacré, Le paysage est sans légende (recension)

L'écriture du paysage

Le paysage est sans légende rassemble cinq poèmes, chacun composé de plusieurs suites de vers, qui composent un récit singulier et dont l'unité répond à celle des dessins (encre de Chine et aquarelle) de Guy Calamusa. La particularité du récit provient de son motif, exploré d'autres manières dans une partie importante de l'œuvre : que peut-on écrire (ou dessiner) de ce que l'on a vu ? Qu'est-ce qui, d'une expérience, peut être restitué par les mots ? Le titre semble donner une réponse, si "légende" désigne une note explicative : rien de juste ne sera dit — ce que confirme, inscrit avant la page titre, la mention Le vrai titre s'est effacé.

Le livre s'ouvre sur la description d'un paysage dessiné dans laquelle, pour le lecteur, tout apparaît lisible, soigneusement cerné, visible : le vert y domine et s'y détachent des formes. Cependant, cette reconstruction du paysage par les lignes et les couleurs et par la mémoire n'est guère satisfaisante pour James Sacré ; le temps passant, venu le moment de l'écriture, les mouvements observés avaient perdu de leur réalité et il devenait impossible de leur redonner un sens, comme si tout ce qui avait été vu, vécu, s'était défait, que les différents éléments du paysage — les pentes, les vallées, les arbres — et les femmes qui y travaillaient ne pouvaient être mis en place, que la tentative du regard sur le passé était vouée à échouer : tout se perdrait dans le vert, couleurs à peine présente sur le dessin. On relève au fil des pages les verbes qui traduisent la difficulté, voire l'impossibilité, de tenir ensemble les différents moments du temps, à associer les pièces d'un espace qui se dérobe : brouiller, trembler, déchirer, détruire, (se) défaire.

Plus loin, quand on lit « Je me rappelle très bien », suivi d'un embryon de description, vient rapidement le regret de ne maîtriser que de « fragiles souvenirs » ; on ne peut plus vraiment distinguer les éléments perçus, il s'agit seulement de « silhouettes » — et l'on passe à « J'ai cru reconnaître », mais il ne reste plus qu' « une broussaille / De ratures ni dessin ni rien d'écrit »(1). Il y a une perte irréparable, puisque rien ne peut faire que ce qui constituait un ensemble ne soit pas, dans l'écrit ou le dessin, en désordre. Cette relation du paysage réel, dans lequel on a vécu, et de l'écrit est décevante, et les traits sur la page ne parviennent pas mieux que les mots à approcher la réalité — « Quelqu'un n'est plus/ Qu'un léger dessin de rien ». C'est aussi vers le rien que s'abîment les jours de l'enfance, qu'elle soit ou non mise en parallèle avec le présent ; dans les écrits de James Sacré, un passage s'effectue aisément entre le présent (celui par exemple du travail agricole au Maroc) et le passé (celui de la ferme des parents) : mêmes gestes, rapport aux choses analogue, mais « presque tout / Disparaît dans un poème ».

James Sacré, répondant à la question "Où écrivez-vous ?"(2), précise qu'au moment de l'écriture à sa table, de la reprise de brouillons, interviennent

le souvenir et toute une activité de la mémoire qui mêle à d'anciens sentiments de présence ceux désormais de l'absence et de l'éloignement, de la perte des lieux et des visages, des temps et des espaces ... même quand c'est dans le plus grand effort de continuité avec le "brouillon" d'abord vécu autant qu'écrit. (p. 47)

Sans doute, c'est dire que « Le monde nous échappe. Et puis / Notre désir aussi » ; ce n'est pas pour autant qu'il faut s'en inquiéter, la poésie n'est pas vouée à fixer les formes des paysages ni à être lieu de mémoire. La re-présentation déçue, le fait qu'écrire n'aboutit — en apparence — qu'à de « minuscules machines de mots pour rien dire », n'empêche pas le poème d'être là, sans qu'il ait pour sujet on ne sait quelle impossibilité de dire quelque chose du réel. Peut-être échoue-t-on dans le désir de fixer une figure stable des choses, mais reprendre inlassablement l'arrangement des mots — des lignes — aboutit à donner un regard sur le monde, si fragmenté qu'il apparaisse ; on pense évidemment à Giacometti qui affirmait : « Tout ce que je pourrai faire ne sera jamais qu'une pâle image de ce que je vois »(3). Il y a toujours chez James Sacré le désir de faire entendre « Le bruit ténu du vivant », et si difficile soit-il à restituer, il est là :

On nomme des endroits de ce monde

L'oued Bouskoura, la rivière Vendée

Un nom de village ou plusieurs choses

Une échelle un puits des noms des mots

Comme pour mieux se tenir au monde

Avec un dessin c'est pas mieux, tout s'éboule

Et pas grand chose

Qui reste dans les mains. Quand même

On est bien.

James Sacré, Le paysage est sans légende, dessins de Guy Calamusa,

Al Manar / éditions Alain Gorius, 48 p., 16 €.

© Photo Tristan Hordé.

1 Ce qui établit une continuité avec les livres précédents : par exemple, Broussaille de prose et de vers (où se trouve pris le mot paysage), publié en 2006 (éditions Obsidiane), abordait aussi, d'une autre manière, le motif de la perte.

2 dans fario, n°11, printemps-été 2012.

3 Alberto Giacometti, Écrits, Hermann, 1992, p. 84.

Publié dans RECENSIONS, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, le paysage est sans légende, souvenir, description, réalité | ![]() Facebook |

Facebook |

13/12/2012

Jean-Claude Pirotte, Cette âme perdue

la mort s'approche à petits pas

c'est la tortue je suis le lièvre

on voit luire sa carapace

merveilleusement ciselée

et ses yeux aux lourdes paupières

simulent une somnolence

de personnage centenaire

dans un refrain de romance

gothique ou dans un roman noir

écrit par madame Radcliffe

on garde peut-être en mémoire

une ode de William Cliff

on conjure avec les moyens

du bord l'avenir immédiat

on lit deux vers d'Armand Lubin

courir vite ne sert à rien

on avance ainsi pas à pas

de borne en borne vers le lieu

où la tortue vous attendra

en ouvrant largement les yeux

Jean-Claude Pirotte, Cette âme perdue,

Le Castor Astral, 2911, p. 61.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude pirotte, cette âme perdue, la mort, william cliff, armand lubin | ![]() Facebook |

Facebook |

12/12/2012

Marie de Quatrebarbes, Les pères fouettards me hantent toujours

12

On se vêt et dévêt, des matins gris

Il y a des trucs que tu laisses en bas de la page

Tu jettes l'eau de la casserole, mise à sac

On ne pourrait pas se comprendre, s'appesantir

On dirait « il y a des trucs qui traînent un peu partout »

Un froid me mange, fait battre mes paupières

Comme dans le vent, coller au bout des doigts

Nous sommes dix en un même cœur

« Il est où l'animal »La fille entraperçue

Elle est passée à l'orange, quand le feu est arti

Et c'est bien ça la vie un long bruit de succion

Trace sur la longueur, votre bouche ovale

Que l'altitude relève les saveurs

Les caresses ne laissent jamais de traces

Et si je tourne la page, elles retombent

Du peu de vie au prix des confitures

Il a la dent dure et mes nuits sont trop courtes

Je me lève le matin pour tout recommencer

Mon corps s'étiole, les deux morceaux scintillent

Ma poitrine se soulève, une main dans l'été

J'allais les bras ballants sans le vouloir

La torsade du temps me rappelle aux ondes noires

Je ne pensais pas découvrir

Ce que rencontrant, comprenant

À quel point fort lorsqu'immanent

Loin de s'abattre comme un jugement

Il se construit au gré du vent

Comme un tout petit enfant

Marie de Quatrebarbes, Les pères fouettards me hantent

toujours, Lanskine, 2012, p. 48-50.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, les pères fouettards me hantent toujours, des trucs, la vie ordinaire | ![]() Facebook |

Facebook |

11/12/2012

Ludovic Degroote, Monologue

[...]

tout l'amour que ma mort a consolidé entre nos parents n'a pas empêché de les perdre chacun dans une douleur qu'ils ne pouvaient exprimer à l'autre qu'à travers du silence, par pudeur, ou par crainte de l'envahir, d'aviver sa peine, ou de je ne sais quoi qui aurait nécessairement accru cette douleur

ma disparition a créé beaucoup de souffrance et ça me fait mal, j'aurais bien évidemment préféré vivre, faire vivre les autres, mais j'ai pris toute la place, ma mort les a plongés dans ce lieu commun où chacun se sépare, prenant appui contre son propre vide, je n'ai jamais rien réclamé

nous avançons dans le monde comme des êtres disparus

et nous replions dès qu'on s'imagine que notre monde intérieur ne nous expose pas, car nous sommes devenus dans une histoire qui nous dépasse et que je te laisse continuer avec la sincérité trompeuse qui semble nous donner de la profondeur et nous articuler si loin en nous que nous croyons établir un espace où chacun de nous deux ne serait plus seul

alors que dans ces vies incluses que leur silence contient il est difficile de s'entendre

[...]

Ludovic Degroote, Monologue, Champ Vallon, 2012, p. 24-25.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludovic degroote, monologue, disparition, douleur, vie intérieure | ![]() Facebook |

Facebook |

10/12/2012

Jean-Paul Michel, Je ne voudrais rien qui mente dans un livre

La vie est une brûlure, pas un calcul

IV

Des oliviers plantés avec soin devant nos yeux couvrent

comme une mer la sèche

montagne. Les hommes, ainsi, habitent,

de leur talent l'espace entier du vivable ils

façonnent un visage tenable devant

le chaos des monts : c'est

la torche qu'ils allument leur

poème — devant le tout de l'être, avec modestie,

ferveur. Cette poursuite de travaux salubre est

leur arque. Une cloche soudain taille dans le silence un

ordre On remercie, reconnaissant, de

ce qu'une musique humaine puisse

borner le silence donné — ce don

d'un monde plus grand et

meilleur

Ces signes ne sont pas sans portée. Puisses-tu

carillon matinal valoir métaphore pour

un signe vers

le tout de l'être en sa beauté terrible — d'un coup surgi

surgi

attisant nos désirs ! Puisses-tu

poème comme un cri scander

à l'égal de ces notes dans l'aube — et, comme elles, d'assez

de portée un chant

pur

À cette condition, la parole n'aurait pas été chose vaine

Penser est habiter. Il n'y a d'autre mesure que la parole

L'Être n'a pas de plein La vérité est son voile Chaque

possibilité nouvelle de la parole, de ce voile, un pli

nouveau. Chacun de ces plis porte

le chiffre d'un poète.

Jean-Paul Michel, Je ne voudrais rien qui mente dans un livre,

Flammarion, 2010, p. 250-251.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-paul michel, je ne voudrais rien qui mente dans un livre, parole, poème | ![]() Facebook |

Facebook |

09/12/2012

Pierre Reverdy, Chair vive

Chair vive

Lève-toi carcasse et marche

Rien de neuf sous le soleil jaune

Le der des der des louis d'or

La lumière sui se détache

sous les pellicules du temps

La serrure au cœur qui éclate

Un fil de soie

Un fil de plomb

Un fil de sang

Après ces vagues de silence

Ces signes d'amour au crin noir

Le ciel plus lisse que ton œil

Le cou tordu d'orgueil

Ma vie dans la coulisse

D'où je vois onduler les moissons de la mort

Toutes ces mains avides qui pétrissent des boules de fumée

Plus lourdes que les piliers de l'univers

Têtes vides

Cœurs nus

Mains parfumées

Tentacules des singes qui visent les nuées

Dans les rides de ces grimaces

Une ligne droite se tend

Un nerf se tord

La mer repue

L'amour

L'amer sourire de la mort

Pierre Reverdy, Bois vert (1948-1949), dans Œuvres

complètes, II, édition préparée, présentée et annotée

par Étienne-Alain Hubert, 2010, p. 448-449.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, chair vive, la vie, signes d'amour | ![]() Facebook |

Facebook |

08/12/2012

Jean Genet, Le condamné à mort

Le condamné à mort

[...]

Sur mon cou sans armure et sans haine, mon cou

Que ma main plus légère et plus grave qu'une veuve

Effleure sous mon col, sans que ton cœur s'émeuve,

Laisse tes dents poser ton sourire de loup.

Ô viens mon beau soleil ô viens ma nuit d'Espagne,

Arrive dans mes yeux qui seront morts demain.

Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main.

Mène-moi loin d'ici battre notre campagne.

Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir,

Ni les fleurs soupirer, et des prés l'herbe noire

Accueillir la rosée où le matin va boire,

Le clocher peut sonner : moi seul je vais mourir.

Ô viens mon ciel de rose, ô ma corbeille blonde !

Visite dans sa nuit ton condamné à mort.

Arrache-toi la chair, tue, escalade, mords,

Mais viens ! Pose ta joue contre ma tête ronde.

Nous n'avion pas fini de nous parler d'amour.

Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes.

On peut se demander pourquoi les Cours condamnent

Un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour.

Amour viens sur ma bouche ! Amour ouvre tes portes !

Traverse les couloirs, descends, marche léger,

Vole dans l'escalier plus souple qu'un berger,

Plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes.

Ô traverse les murs ; s'il le faut marche au bord

Des toits, des océans ; couvre-toi de lumière,

Use de la menace, use de la prière,

Mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort.

Jean Genet, Le condamné à mort, dans Le condamné à mort,

L'enfant criminel, Le funambule, L'Arbalète, 1958, p. 18-19.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, le condamné à mort, amour, assassin | ![]() Facebook |

Facebook |

07/12/2012

Roberto Juarroz, dixième poésie verticale

La folie de ne pas être fou,

de repousser le bras tendu

les zones intérieures

où guette le marécage,

fait parfois fouler

les pieds abandonnés.

Ne pas être fou

à certains moments,

ressemble trop à la folie.

Excessive, insupportable intensité,

se défendant à la fois des tignasses flottantes

et des cheveux intolérablement lisses.

Il est nécessaire, de temps en temps,

de se reposer de ne pas être fou.

La locura de no estar loco,

de rechazar con el brazo estirado

las zonas interiores

donde aguarda la ciénaga,

hace pisar a veces

los pies abandonados.

No estar loco,

en algunos momentos,

se parece demasiado a la locura.

Excesiva, insoportable ntensidad,

defendiédose a la vez de las greñas flotantes

y del cabello intolerablemente liso.

Es precisa, cada tanto,

descabsar de no estar loco.

Roberto Juarroz, dixième poésie verticale,

traduction de François-Michel Durazzo,

José Corti, 2012, p. 129 et 128.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roberto juarroz, dixième poésie verticale, poésie argentine, folie | ![]() Facebook |

Facebook |

06/12/2012

Georges Lambrichs, Pente douce

Une confidence

L'habitude se reconnaît dans un circuit mental rapide et paresseux. Rapide : il est commode, en effet, d'abréger ce qui ne mérite pas de soutenir l'attention au profit d'une disponibilité de l'esprit. Et paresseux : qui peut empêcher d'apercevoir à temps le saugrenu qui menacerait l'ordre du sommeil. D'ailleurs, à quel défaut de sa naissance l'habitude serait-elle prise qui pourait la faire considérer à juste titre comme une nouvelle attendue ?

Venant de Saint-Malo — où l'on avait retrouvé, en pleine dérive, un ami frappé par le chagrin , lui connaissait-on d'autre lien que celui qu'il venait de rompre ? mais il devait avoir son idée là-dessus — on flânait dans Dinan, débouchant place Du Guesclin qu'on n'avait pas cherchée, quand faussant compagnie sans autre explication, je le vois s'introduire dans la boutique d'un bourrelier.

Après une attente forcée devant la vitrine où étaient exposés fouets et cravaches, nerfs de bœuf et sachets de sable, tous obets d'autant moins fascinants qu'ils sont montrés à l'état neuf, je l'aperçus qui sortait quelque peu rougissant avec un paquet blanc en fuseau tellement bien ficelé qu'on ne pouvait à première vue soupçonner ce qu'il contenait. Passé le moment de stupeur et de rire mêlés, je me dis qu'il reprenait goût à la vie et qu'il avait probablement l'intention à sa manière de rechercher un contact avec ce qui avait bien failli mourir.

[...]

Georges Lambrichs, Pente douce, nouvelles, préface de Jean Roudaut, éditions de la Différence, 1983 [1972], p. 31-33.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges lambrichs, pente douce, jean roudaut, confidence, dépression | ![]() Facebook |

Facebook |

05/12/2012

Jean Bollack, une traduction de Sappho

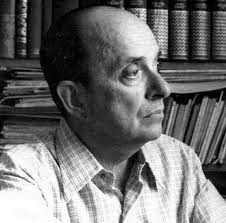

En hommage à Jean Bollack, philosophe, philologue et critique, décédé le mardi 4 décembre 2012.

On trouvera une biographie et une bibliographie sur le site www. jeanbollack.fr

Une traduction de Sappho par Jean Bollack :

Aphrodite, sur ton siège chatoyant, immortelle,

Fille de Zeus, tressant des pièges,

Souveraine, je te supplie, ne paralyse pas mon esprit, ni dans la lassitude,

Ni dans la souffrance.

Viens ici. Une autre fois, à un autre moment,

Tu as entendu mes paroles au loin,

Et tu m’as écouté. Tu as quitté la demeure en or

De ton père, et tu es venue.

Tu as attelé ton char ; ils se sont faits beaux, les rapides

Moineaux, qui te conduisaient autour de la terre noire,

Tournant dru ; le tourbillon de leurs ailes est parti du centre

Du ciel, traversant l’éther.

En un instant, ils étaient là. Et toi, la bienheureuse,

Avec tout le sourire d’un visage d’immortelle

Tu m’as demandé ce que je subissais encore, et ce qui

Encore faisait que je t’appelle,

Et ce que c’est que je veux le plus qu’il m’arrive

Dans mon esprit en délire. « Qui est-ce qu’encore je dois

Persuader de te conduire, toi aussi, dans ton amour ?

Qui est-ce

dis, ô Sappho, qui te maltraite ?

C’est sûr : si elle évite, vite elle courra après

Et si elle refusait les cadeaux, elle en donnera.

Et si elle n’aime pas, vite elle aimera,

Serait-ce contre sa volonté ».

Viens à moi, maintenant aussi, et libère-moi de mes atroces

Soucis, et tout ce dont mon esprit

Désire l’achèvement, achève-le. Et toi, en personne,

Sois mon alliée.

(Sappho, fragment 1 Lobel- Page)

© Photo Tristan Hordé. Jean Bollack en avril 2010.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean bollack, sappho, poésie grecque, antiquité, amour | ![]() Facebook |

Facebook |

04/12/2012

Florence Pazzottu, L’Inadéquat (la langue crée le dé)

à ma mère

alors poème

– enfant en moi de sept mois n’était pas un

non-parlant mais ce

tout-oreille

qu’effondra en lui-même

aussi bien commença

l’extrême silence d’une

(bien que revenue) disparue-mère

l’indispensable qui (don de langue)

fait sol

et

sens – a

lors poème

(persiste

ce mouvement tiers cette absence

– réel l’impossible retour n’efface

pas le manque fracturant et fondant

aujourd’hui)

ce tout multiple – poème – possiblement

disjoncte

Florence Pazzottu, L’Inadéquat (la langue crée le dé),

Flammarion, 2005, p. 87.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : florence pazzottu, l’inadéquat (la langue crée le dé), la mère, poème | ![]() Facebook |

Facebook |