04/04/2016

Antoine Emaz, Planche

Tel qu’il est, et compte tenu de l’histoire, ce monde paraît sans issue. À partir de là, on peut commencer le travail vers quelle résistance ou quel espoir, même malingre. Poésie, une charpie de mots pour soigner, accompagner un peu cette blessure du négatif. Chanter quoi dans ce tohu-bohu de misères et d’impasses ? Chanter. Le peu possible. À bouche fermée, si nécessaire.

Je revois le visage de cette élève de 2e me demandant pourquoi ce que j’écris est « si sombre ». Dans son ton, ce n’était pas une critique, plutôt une lassitude. Je comprends très bien ce désir d’échappatoire que mes poèmes ne permettent guère. « Nous ne sortirons pas du sort des condamnés » écrivait déjà Reverdy. Le poète n’est pas un enchanteur, même « pourrissant ». Mais il ne confond jamais peu et rien.

Antoine Emaz, Planche, Rehauts, 2016, p. 46.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, plance, monde sans issue, négatif, échappatoire, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

24/03/2016

Varlam Chalamov, Les années vingt

Les années vingt furent la grande époque des querelles littéraires et des joutes poétiques sur les sept collines de Moscou, au musée Polytechnique, à l’Amphithéâtre communiste de l’université de Moscou, au club universitaire, dans la salle des Colonnes de la Maison des Unions. L’intervention de poètes et d’écrivains avait toujours beaucoup de succès. Même des clubs comme celui de la Banque d’État rue Néglinny, faisant salle comble ces soirs-là.

Imaginistes, comfuturistes, nitchevokistes, poètes-paysans, constructivistes, phraseuristes, Kuznitsa, Piereval, LEF, RAPP, et tant d’autres... Ils étaient légion.

Ces joutes se déroulaient à la façon des drames historiques de Shakespeare :

Scène V. Entrent Maïakovski et Polonski : ils se battent. Bruits de lutte. Ils sortent.

Scène VI. Entrent Voronski et Averbakh. Voronski (tirant l’épée) : « Excusez-moi, je... » Ils sortent en se battant.

Scène VII. Une forêt obscure. Entre Asséev promenant ses regards à l’entour. Lejnëv s’avance vers lui.

Varlam Chalamov, Les années vingt, traduction du russe Christiane Loré, Verdier / Poche, 2008, p. 67.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : varlam chalamov, les années vingt, poésie, joute, théâtre | ![]() Facebook |

Facebook |

23/01/2016

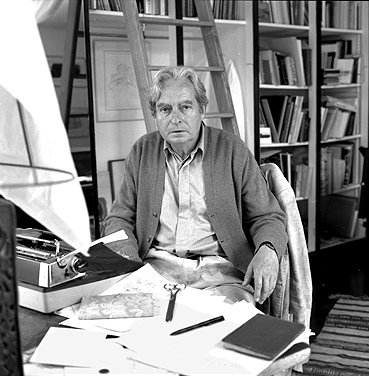

André du Bouchet, Entretiens avec Alain Veinstein recension

Alain Veinstein a souvent rencontré André du Bouchet avant de se décider à l’interroger sur sa poésie ; comme il l’écrit dans l’avant-propos, « L’intensité vécue dans mes lectures et nos rencontres, j’ai voulu la partager à la radio ». Les dix entretiens qu’il a réunis, à l’exception de trois pour des journaux, ont été conduits, de 1979 à novembre 2000 (André du Bouchet est mort le 19 avril 2001), pour France Culture.

André du Bouchet a peu commenté la poésie, surtout celle de Reverdy, lu dès son retour des États-Unis en 1948 (où sa famille juive avait dû s’exiler) et dont la poésie lui semblait représenter un « équilibre parfait ». Il a aussi écrit à propos de Baudelaire : sa lecture, dans l’entretien qui ouvre le livre, apprend beaucoup sur ses propres conceptions et pratiques. Baudelaire se serait appliqué à fixer ce qui échappe « à la possibilité de toute expression », et c’est bien également ce que tente du Bouchet. Il s’efforce en effet d’exprimer ce qui déborde le temps, sans cependant être détaché du réel : c’est qu’il y a dans le langage quelque chose qui n’appartient pas à un moment donné. La poésie n’est pas dans un rapport de dépendance par rapport au réel — le poème est le réel, ce que signifie la métaphore « les mots sont debout » —, pas plus qu’elle n’est jeu comme le voulaient la pratique surréaliste ou, plus récemment, l’Oulipo.

Pour du Bouchet, la poésie est le réel notamment parce qu’elle est « tournée vers soi », et c’est pourquoi le lecteur peut rejoindre celui qui écrit : « Vous êtes présent à l’acte de lire, qui vous renvoie à vous-même ». La lecture n’est en effet possible qu’à la condition de faire « confiance aux mots », de faire comme si était engagée et poursuivie une conversation avec quelqu’un. Par ailleurs, la poésie représente par rapport à la réalité vécue une activité de langage « incongrue, inassimilable », parce qu’expression de l’individu dans une société où seule a une valeur la parole collective. L’opposition est d’autant plus marquée que, pour du Bouchet, tout est dans « l’éboulement », la « destruction accélérée », notamment pour ce qui est l’usage de la langue.

La lecture, comme la contemplation d’un tableau, peut être une manière de se mettre, provisoirement, à l’écart, de se protéger « du fracas » ; ce n’est en rien ce qu’implique l’écriture de la poésie où, par le mot, il s’agit « d’être en rapport un instant avec ce qui est en dehors du mot ». Que peut-on atteindre ? Du Bouchet introduit une comparaison avec le jour : il est toujours nouveau mais c’est cette réitération qui nous échappe ; il y a comme un nœud qui ne cesserait pas de se dénouer. Aussi entretient-il par l’écriture un « rapport d’éveil » avec la langue, donc de rupture. Autrement dit, le sens des mots est toujours « au futur, mobile, mouvant à l’infini » chaque fois que l’on en change le contexte, et cette variation conduit à ce que les mots « se requalifiant sans cesse, la conscience critique, qui déloge sans cesse les mots, va de pair avec la notion même de poésie ».

Cette mouvance du sens des mots devient plus que perceptible lorsque l’on se mêle de traduire, et du Bouchet a traduit Celan (avec le poète, qui lui-même a traduit du Bouchet en allemand), Joyce, Mandelstam ; ce qui importe n’est pas ce que les mots ‘’veulent dire’’ mais ce qu’ils disent ; il s’agit chaque fois d’une transposition, écrit-il, « dans l’inaccessible qu’est pour moi le français [...] inaccessible, comme on est inaccessible à soi ». Une démarche analogue se retrouve dans les écrits sur quelques peintres (Tal-Coat, Giacometti, Bram van Velde, de Staël), les tableaux n’étant pas des choses à déchiffrer, à saisir, mais « dont on veut se ressaisir » : dire une expérience, la présence qui s’est imposée, et non prétendre remplacer la peinture par des mots. Les tableaux aident à réfléchir, pour qui a son propre chemin. La voie suivie par du Bouchet a été d’un travail continuel pour parvenir à établir un rapport juste avec le français, « la langue du rapport à soi, avec tout ce qui est de l’ordre du muet » — il faut se souvenir que du Bouchet a fait ses études aux États-Unis. Travail aussi dans l’édition même des poèmes : les blancs dans la page rompaient avec la répétition rythmique de la versification, mimaient l’alternance de la parole et du silence. Dans les premiers livres s’est manifestée aussi l’utopie d’un livre sans commencement ni fin, par l’abandon de la pagination.

On suivra aussi dans les entretiens la pratique, très tôt, des notations sur des carnets ; les notes, toujours hâtivement prises, n’étaient pas pour se souvenir (en ce sens, elles ne constituent pas un journal, comme par exemple le Carnet de notes de Pierre Bergounioux), mais empêchent quelque chose de rester dans l’insignifiance et elles deviennent, parfois, un matériau pour un poème à l’occasion d’une relecture. On suivra encore la relation de du Bouchet au fait d’écrire — beaucoup de livres écrits ? « C’est là, peut-être, la pauvreté d’une vie » — et aux livres : il en gardait peu, « c’est un passé qui encombre »... Et l’on réfléchira à sa réponse sur le rôle de la poésie : « Elle n’a jamais eu de rôle, et c’est ce qui en fait de la poésie. »

André du Bouchet, Entretiens avec Alain Veinstein, L’Atelier contemporain / INA, 2015, 128 p., 20 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 3 janvier 2016.

Publié dans Bouchet André du, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, entretiens avec alain veinstein, poésie, écriture | ![]() Facebook |

Facebook |

17/01/2016

Raymond Roussel, L'Âme de Victor Hugo

L’Âme de Victor Hugo

Une nuit je rêvai que je voyais Victor Hugo écrivant à sa table de travail, et voici ce que je lus en me penchant par-dessus son épaule :

Mon âme

I

Mon âme est une étrange usine

Où se battent le feu, les eaux...

Dieu sait la fantastique cuisine

Que font ces immenses fourneaux.

C’est une gigantesque mine

Où sonnent des coups de marteaux ;

Au centre un brasier l'illumine

Avec des bords monumentaux ;

Un peuple d’ouvriers grimace

Pour sortir de ce gouffre en feu

Les rimes jaillissant en masse

Des profondeurs de son milieu ;

Avec les reflets sur leur face

Du foyer jaune, rouge et bleu,

Ils saisissent à la surface

Les vers déjà formés un peu ;

Péniblement chacun soulève

Le sien, avec sa pince en fer,

Et, sur le bord du puits, l’achève

En tapant dans un bruit d’enfer.

Quelquefois une flamme brève

Plus ardente, comme un éclair,

Va tellement haut qu’elle crève

La voûte sombre, tout en l’air.

[...]

Raymond Roussel, Nouvelles Impressions

d’Afrique, suivies de L’Âme de Victor Hugo,

Alphonse Lemerre, 1932, p. 241-243.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond roussel, l'âme de victor hugo, usine, métaphore, poésie, octosyllabe, quatrain | ![]() Facebook |

Facebook |

09/12/2015

André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride

La poésie

c'est refuser la vie — partie par partie —

pour l'accepter tout entière —

que l'image se pulvérise et devienne dérisoire.

La banalité poétique se résorbe aussi bien que l'autre, seulement il faut l'avoir éprouvée, jusque dans la trame — ce qui n'est pas facile

*

Le poète est celui qui, dormant et sachant qu'il dort,

ne se réveille pas —

*

le poème sort avec sa lie

hors de sa gangue d'angoisse

et de toute la boue qui le charrie

*

la poésie, c'est cette exaspération des facultés critiques,

de cette faculté critique qui ne mord pas sur la matière

il y a cette révélation de l'insipide

— de cette clarté

qui court en avant d'elle-même

ce qu'il y a de plus éclatant, de plus exotique, est comme la préfiguration de sa banalité

qui n'est suscité que pour être incinéré

l'image n'est que l'indication de sa course, de sa rapidité.

Nous sommes — heureusement — en retard sur cette banalité.

Notre vie, notre poids, notre étonnement, notre lenteur — notre admiration.

on a touché l'essence de la poésie, quand on sent passer ce souffle incolore, ce souffle

le vent dont nous sommes affublés

le feu, c'est cet immense retard sur la banalité —

l'image n'est suscitée que pour être incinérée.

André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Le Bruit du temps, 2011, p. 249, 252, 253, 254-55.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bouchet André du | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, une lampe dans la lumière aride, poésie, image, banalité, angoisse | ![]() Facebook |

Facebook |

04/12/2015

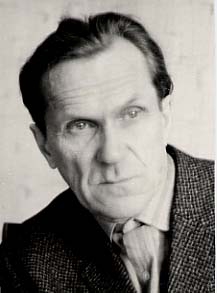

Jean Bollack, Au jour le jour

En hommage à Jean Bollack, disparu le 4 décembre 2012.

En dépit de toutes ses origines rituelles, la poésie comporte une tendance libératrice, due à sa puissance d’arrachement, qui peut la conduire à des mises en questions radicales, et à souvent contester des croyances établies. Elle est athée. Le dieu tient son pouvoir de la langue.

La fonction et la finalité d’une création littéraire (le terme n’est peut-être pas anachronique, ni pour Homère ni pour Sophocle) ne peuvent être saisies qu’au terme de l’analyse d’un projet qui relève de l’intervention d’un sujet ; ce « moi »-là s’affirme avant de pouvoir être rapporté à la situation historique d’un champ social dont la configuration préexiste à l’œuvre, mais s’y trouve également analysée et transformée.

Le plus souvent les textes recensés par les auteurs d’articles critiques servent de prétexte ou de support. Leurs développements s’en inspirent L’analyse du sens et le déchiffrement systématique des textes auraient dû précéder et faire l’objet d’une discussion critique. Les opérations se tiennent mais demandent à être distinguées.

Jean Bollack, Au jour le jour, P.U.F, 2013, p. 763, 167 et 191.

© Photo Tristan Hordé, 2012.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean bollack, au jour le jour, poésie, libérateur, athéisme, création littéraire, histoire, article critique, analyse | ![]() Facebook |

Facebook |

07/10/2015

Roger Gilbert-Lecomte, Œuvres complètes, II, Poésie

Dans les yeux de la nuit

Une femme s’endort sur un toit c’est la nuit

Abandonnée antique au péril du vertige

Aux traîtrises rêveuses des gestes du sommeil

Songeuse ensevelie en glissades mortelles

Sur le haut toit déserte glace tendue face à l’espace

Sur le zinc oxydé de vieux soleil tueur

Et de lune ancienne empoisonneuse en larmes

La grande somnambule y crie de tous ses ongles

De ses doigts déments naissent des diamants crissants

Et des gouttes de sang qui chantent en dansant

La danse en perles du mercure

Vers la femme qui dort sur le monstre du vide

Une cheminée fume un nuage en haillons

Dans la soie noire de la suie le vent des nuits

Dresse une tente errante

Creuse l’antre céleste nomade

Pour l’adoration des yeux prodigieux

De la femme endormie aux paupières battantes

Ses trop longs cils vibrants émeuvent les rayons

Des étoiles rétractiles

C’est la nuit la dormeuse un œil clos l’autre ouvert

Tout le monde à jour contre ce qu’elle voit .

Roger Gilbert-Lecomte, Œuvres complètes, II, Poésie,

édition établie par Jean Bollery, Gallimard, 1977, p. 74.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roger gilbert-lecomte, Œuvres complètes, ii, poésie, les yeux de la nuit, femme, sommeil, vide | ![]() Facebook |

Facebook |

20/09/2015

Rose Ausländer, Pays maternel

Marianne Moore

Dessiné

À la plume d’oiseau

Son visage

Chaque trait

Un modèle mathématique

Tiré

Par un regard incorruptible

Froid échantillon poétique

Et pourtant

Chaque figure réchauffée

Du sang de son idée

Rose Ausländer, Pays Maternel, traduction

Edmond Verroul, Héros-Limite, 2015,

p. 36.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rose ausländer, pays maternel, marianne moore, poésie, portrait | ![]() Facebook |

Facebook |

18/07/2015

Jean-Paul Michel, Nous étions voués à souffrir de ce savoir ainsi

Les intentions ne suffisent pas. La poésie agit par des œuvres. Gauguin a été, en acte, davantage que Le Décadent. Rien ne ment comme les fausses communautés. On s’est mépris sur le sens de « La poésie doit être faite par tous, non par un ». L’effet touche chacun, le feu naît imperceptiblement dans une âme concrète, un corps singulier, des formes et un temps imprévisibles. Rien qui ne puisse être établi à la règle et au compas, fondé, démontré, prouvé même à des enfants de dix ans.

La poésie qui vaut est le point le plus haut de l’objectivité de la vérité : elle est, en acte, la dernière Justice. Sa solitude est une force qu’aucune machine ne pourra réduire. Le temps est venu de prendre au sérieux la sublime Préface à un livre futur. Hölderlin : « habiter en poète ». Rimbaud : « La charité est cette clef ».

Jean-Paul Michel, Nous étions voués à souffrir de ce savoir ainsi (Carnets de Pietranera), La Cabane, 2008, p. 8.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-paul michel, nous étions voués à souffrir de ce savoir ainsi, poésie, œuvre, vérité, hölderlin, rimbaud, gauguin | ![]() Facebook |

Facebook |

19/04/2015

Pascal Quignard, Les mots sur le bout de la langue

La poésie, le mot retrouvé, c’est le langage qui redonne à voir le monde, qui fait réapparaître l’image intransmissible qui se dissimule derrière n’importe quelle image, qui fait réapparaître le mot dans son blanc, qui réanime le regret du foyer toujours trop absent dans le langage qui l’aveugle, qui reproduit le court-circuit en acte au sein de la métaphore. Les images ont besoin de mots retrouvés comme les hommes , chez qui le langage est second, tombant perpétuellement sous la nécessité d’être réagencés par la langage — d’être de nouveau acquis à l’idée de langage ; c’est-à-dire le vrai langage ; c’est-à-dire le langage où le réel est défaillant, où l’enfance remonte en même temps qu’Eurydice, où le sevrage les poursuit dans leur dos, où le désir de nouveau redresse le corps vers l’avant, érige, c’est-à-dire le langage où le ot manque.

Pascal Quignard, Les mots sur le bout de la langue, P.O.L, 1993, p. 77-78.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, les mots sur le bout de la langue, poésie, langage, image, réel | ![]() Facebook |

Facebook |

28/03/2015

Jules Renard, Journal

Si vieux, qu’il ne sort de sa bouche que des mots qui ont l’air historique.

Le langage des fleurs qui parlent patois.

Comment ! Je donnerais ma place à une vieille femme qui, non contente de monter sur la plate-forme d’un autobus, devrait être morte !

Un poète inspiré, c’est un poète qui fait des vers faux.

C’était un homme méthodique : il déjeunait en mâchant du côté droit, et dînait en mâchant du côté gauche.

Les gens sont étonnants : ils veulent qu’on s’intéresse à eux !

Jules Renard, Journal, 1887-1910, texte établi par Louis Guichard et Gilbert Sigaux, Pléiade / Gallimard, 1961, p. 183, 184, 189, 192, 196, 197.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, âge, vieillesse, égoïsme, inspitation, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

21/03/2015

André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride

rêvant d’une langue dot les images seraient tellement éblouissantes, profondes et fortes qu’elles tiendraient lieu de toute logique, et du cheminement ordinaire imposé à la pensée.

*

les mots labourent l’air

on pique lourdement de l’avant

L’écume

et le litre tordu du sillage

Cette image qui vient de sortir a mis exactement dix ans à mûrir. Je m’en content pour la fin de la matinée.

*

Poésie : comme dans cette récente découverte physiologique où l’on profite du violent sursaut d’énergie vitale accumulée au moment d’un danger extrême.

*

Je ne peux pas dire ce que je ressens : ce que je ressens ne m’intéresse pas.

Ce que les autres sentent ne m’intéresse pas.

Je m’occupe uniquement des détails de l’accident terrestre.

André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Carnets 1949-1955, édition établie par Clément Layet, Le bruit du temps, 2011, p. 123, 124, 125, 127.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, une lampe dans la lumière aride, langue, image, poésie, sentiment | ![]() Facebook |

Facebook |

15/01/2015

André Breton et Paul Éluard, Notes sur la poésie

Les Notes sur la poésie, écrites par Paul Éluard et André Breton, ont été publiées dans la Révolution surréaliste en 1929. Elles sont, à la manière de Lautréamont retournant La Rochefoucauld ou Vauvenargues, un démarquage d’une partie de Littérature de Paul Valéry

Les livres ont les mêmes amis que l’homme : le feu, l’humide, les bêtes, le temps, et leur propre contenu.

Dans le poète :

L’oreille rit,

La bouche jure ;

C’est l’intelligence, l’éveil qui tue ;

C’est le sommeil qui rêve et voit clair ;

C’est l’image et le phantasme qui ferment les yeux ;

C’est le manque et la lacune qui sont créés.

La poésie est le contraire de la littérature. Elle règne sur les idoles de toute espèce et les illusions réalistes ; elle entretient heureusement l’équivoque entre le langage de la « vérité » et le langage de la « création ».

Et ce rôle créateur, réel du langage (lui d’origine minérale) est rendu le plus évident possible par la non-nécessité totale a priori du sujet.

L’idée d’Inspiration est contenue dans celles-ci :

Ce qui coûte deux sous n’est pas ce qui a le plus de valeur.

Ce qui a le plus de valeur ne s’évalue pas en sous.

Et celle-ci : Se glorifier le plus de ce dont on est le moins responsable.

Quelle fierté d’écrire sans savoir ce que sont langage, verbe, comparaison, changement d’idées, de ton ; ni concevoir la structure de la durée de l’œuvre, ni les conditions de sa fin ; pas du tout le pourquoi, pas du tout le comment ! Verdir, bleuir, blanchir d’être le perroquet…

André Breton et Paul Éluard, Notes sur la poésie, avec un dessin de Salvador Dali, G. L. M., 1936, non paginé (repris dans Paul Éluard, Œuvres complètes, I, Bibliothèque de la Pléiade, 1968, p. 473, 475, 476 et 478).

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Éluard Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré breton et paul Éluard, notes sur la poésie, livre, poésie, littérature | ![]() Facebook |

Facebook |

07/10/2014

Christian Hubin, Touchant à une zone centrifuge

Touchant à une zone centrifuge

Abusive, non légitimée (rendue à quoi, altérant quoi ?) : la poésie, site classé, négociant sa reconversion.

*

Laissons-nous, aux meilleurs moments, nous laver de l'identité. Laissons-nous, émus, nous en remettre.

*

Restant à soi-même son cantus in-firmus, son mini Lascaux portatif.

*

Une logorrhée interchangeable poissant tout. L'invisible pressé au ramis. Le gluten des phrases transitoires.

*

Ozone entre les contours, les bribes de comptines de sens.

*

Rate qui flotte au fil du courant, portant sur le ventre les bubons, les présents vers ce qui l'escorte.

*

Outil de ce qui ne peut pas se dire.

*

Le particules sapides de l'air ; sa destitution du contenant.

*

Le polype invisible que la lecture apporte. Les pauses par tic propitiatoire, orphelinat expectatif.

*

Restituer les plis de sons, des hochements muets de sténoses — quelque chose peut-être en accord, en poudroyante faculté de — là où on est. Où la prosternation perplexe — nos ravages, dans la langue, de nains décatis.

Christian Hubin, Touchant à une zone centrifuge, dans Rehauts, n° 26, octobre 2010, p. 3-4.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian hubin, touchant à une zone centrifuge, poésie, identité, sens, langue | ![]() Facebook |

Facebook |

20/09/2014

Jack Spicer, c'est mon vocabulaire qui m'a fait ça

Un livre de musique

Arrivant à la fin, les amants

Sont épuisés comme deux nageurs. Où

Cela finissait-il ? On ne peut pas savoir. Aucun amour n'est

Comme un océan avec le cortège vertigineux des limites des vagues

Desquelles deux peuvent émerger épuisés, ni un long adieu

Comme la mort.

Arrivant à la fin. Plutôt, dirais-je, comme une longueur

De corde enroulée

Qui ne se déguise pas dans les dernières boucles de ses longueurs

Ses terminaisons.

Mais, diras-tu, nous aimions

Certaines parties de nous aimaient

Et ce qui reste de nous restera

Deux personnes. Oui,

La poésie finit comme une corde.

Jack Spicer, c'est mon vocabulaire qui m'a fait ça, traduction pat Éric Suchère, préface de Nathalie Quintane, Le Bleu du ciel, 2006, p. 116.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jack spicer, c'est mon vocabulaire qui m'a fait ça, Éric suchère, nathalie quintane, amant, océan, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |