20/09/2021

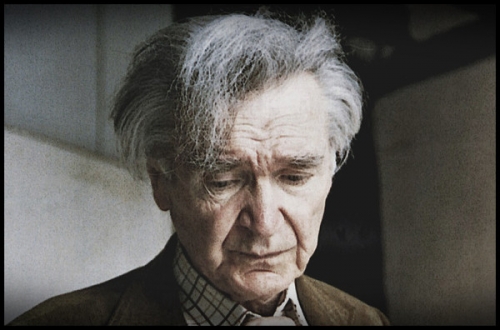

Cioran, Syllogismes de l'amertume

Tant de pages, tant de livres qui furent aux sources d’émotion et que nous relisons pour y étudier la qualité des adverbes ou la propriété des adjectifs.

Combien j’aime les esprits de second ordre (Joubert, entre tous) qui, par délicatesse, vécurent à l’ombre du génie des autres et, craignant d’en avoir, se refusèrent au leur !

L’histoire des idées est l’histoire de la rancune des solitaires.

Rater sa vie, c’est accéder à la poésie — sans le support du talent.

Ne cultivent l’aphorisme que ceux qui ont connu la peur au milieu des mots, cette peur de crouler avec tous les mots.

Cioran, Syllogismes de l’amertume, dans Œuvres, Pléiade/Gallimard, 2011, p. 169, 170, 170, 172, 173.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cioran, Emil | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cioran, syllogismes de l’amertume, aphorisme, délicatesse, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

10/07/2021

Christian Prigent, Chino au jardin

[Chino] monte et descend le long de son jardin comme un élastique énervé avec des pétarades de pancartes à la mitraillette :

Toute l’écriture

est de la cochonnerie

ou

La poésie : merde pour ce mot

ou

Poésie ?

La Haine !

ou

La poésie ?

Inadmissible !

*d’ailleurs n’existe pas !

On n’y co :=prend rien si on n’est pas du coin. Passe ton chemin, touriste au doigt vissé à la tempe ! Si tu lèves le nez vers le bleu du ciel, tu verras circuler dans les courants oscillants quelques parapentistes impatients. Ils attendent een tournicotant qu’on débarrasse le plancher pour atterrir les pieds dans le plat. À moi Antonin ! Francis ! Georges ! Denis ! appelle d’en bas époumoné d’extase de midinet Chino. Qu’on égaille un peu les familles classées par affinités qui patouillent la vase poétiquement dans des crottes de vers ! Et sans transition, il va au-devant d’une petite troupe gaie qui se tord les pieds dans le cailloutis. Car entre les bruyères qui crient les voici ! et les tamaris qui pleurent que tant pis ! s’amènent échevelée de coiffures christiques la clique aux flancs creux en pétard contre tout et rien dont le capital exploiteur du monde, les cloches de Sorbonne qui tout amochissent et la poésie perte de la pensée.

Christian Prigent, Chino au jardin, P.O.L, 2021, p. 214-216.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, chino au jardin, poésie, pancarte | ![]() Facebook |

Facebook |

10/02/2021

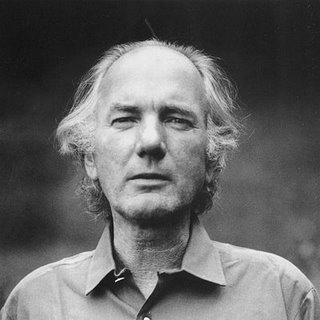

Julien Gracq, Nœuds de vie

Pourquoi ne pas avouer que la poésie connaît aussi auprès de ses lecteurs les plus fervents ses fiascos — ces moments de parfaite atonie où elle glisse sans plus y mordre à la surface de l’esprit désensibilisé, où les vers les plus aimés viennent heurter à la porte de la mémoire sans que s’allume une étincelle, où le doigt, sans que s’éveille un fourmillement, touche le fil soudain inexplicablement déconnecté ? Pourquoi ne pas avouer que la poésie la plus enchanteresse, la plus certaine de son pouvoir, ne met en train ses amants... qu’une fois de temps en temps ?

Julien Gracq, Nœuds de vie, Corti, 2021, p. 96.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Gracq Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, nœuds de vie, poésie, atonie, mémoire | ![]() Facebook |

Facebook |

28/11/2020

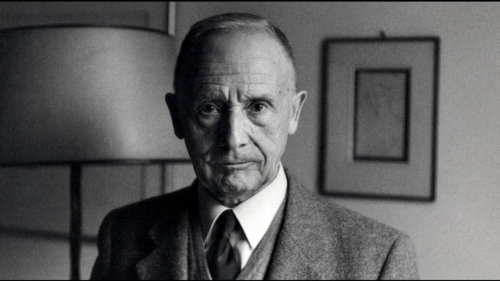

Jacques Réda, Le fond de l'air, Chroniques de La NRF, 1988-1995

Le pompon [1991]

À l’occasion d’une Fête de la poésie intitulée Pour la poésie [...] événement national créé à (sic) l’initiative du ministère de la Culture et de la Communication, se sont tenus les 12, 13 et 14 juin derniers, à Marseille, des États généraux de la Poésie. On ne sait trop de quels mandants les délégués avaient reçu leur charge, mais on identifiait aisément deux ou trois représentants de la noblesse, des observateurs délégués par le clergé, quelques figures typiques du tiers état. Cette assemblée se proposait de dresser un état des lieux de la poésie d’aujourd’hui [...] pour aboutir à toute une série de propositions concrètes dans différents domaines en faveur de la poésie. On peut donc espérer que ces États généraux ne tarderont pas à engendrer une Constituante, puis une Législative accouchant à son tour d’une Convention et, peut-être, d’une petite Terreur. Car à quoi des propositions concrètes serviraient-elles si elles ne devaient pas déboucher sur des mesures de salut public ? Les États généraux n’ayant pas hésité à aborder la question de la création poétique elle-même, on est en droit d’attendre une définition enfin officielle, administrative, voire obligatoire, d’une poésie garantie par le gouvernement. Avouons que ce sera bien commode.

Jacques Réda, Le fond de l’air, Chroniques de La NRF, 1988-1995, Gallimard, 2020, p. 90-91.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, le fond de l’air, chroniques de la nrf, 1988-1995, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

18/09/2020

Jacques Réda, Du rythme — revue Catastrophes

Lettre parue dans la revue en ligne Catastrophes le 15 septembre 2020

Du rythme

Hyères, le 13 juillet 2020

.

Cher Laurent Albarracin,

Chers Catastrophés,

merci de me convier une fois encore dans votre cénacle dont aucun de ceux qui l’ont précédé dans l’histoire de la littérature ne s’est réuni sous un nom aussi approprié aux circonstances.

Mais répondre point par point à un questionnaire, m’a toujours laissé l’impression un peu désagréable de subir un interrogatoire. Aussi répondrai-je globalement au vôtre qui, d’ailleurs, concerne divers aspects du rapport qu’entretiennent, non moins globalement, prose et poésie.

Ici j’observe déjà un temps d’arrêt, car on sait à peu près ce que signifie le mot prose (si l’on fait abstraction du sens particulier qu’il a en latin de la liturgie romaine), mais je ne connais aucune définition communément acceptable du terme poésie. Je lui préférerai donc le mot vers, puisque même après l’abandon de ses formes régulières, et de ce qui justifiait pleinement l’emploi de ce nom, les poètes ont continué, pour la plupart, à présenter leur prose découpée d’abord en suivant plus ou moins les règles de la syntaxe, puis, fatalement, après l’avoir bousculée, selon des modèles arbitraires individuels qui relèvent de l’artifice typographique.

Prose et vers, donc, si vous le voulez bien, étant entendu qu’il existe des proses poétiques et des vers d’un prosaïsme parfait.

Mais il me semble que nous devons remonter à une époque où le langage ne connaissait pas la partition entre écrit et parlé. Certainement alors, en raison de ses avantages en matière de mémorisation, mais aussi des ressources de mystère et de puissance qu’il paraissait détenir pour le prêtre ou le sorcier, le vers a permis de distinguer le sacré du profane, et d’introduire ensuite dans le profane un élément particulier que nous appelons vaguement poésie.

Toutefois je vois les choses autrement, et je les ai vues ainsi de bonne heure, non en raison d’un « génie » particulier, mais bien parce que je suis, au contraire, longtemps resté au niveau commun brut où nous abordons le langage. C’est-à-dire, et peut-être même avant d’être nés, que nous découvrons d’instinct qu’il existe deux états principaux du langage : l’un qui n’est qu’une modulation, dans le mouvement incessant du temps, du sens qu’il véhicule dans le domaine de la vie courante ; l’autre qui, comme à contretemps, et sans pouvoir échapper à l’écoulement de la durée, y introduit un élément fixe qui est le vers. C’est en lisant La Naissance de la tragédie de Nietzsche (je ne suis pas nietzschéen pour autant), que j’ai compris en quoi mon intuition, universellement partagée, était juste : avant tout, il y a le rythme. Et les gestuelles comme les danses et arrangements de son qui ont dû précéder le langage (voyez les autres animaux), traduisent cette relation du vivant (de l’inerte aussi) avec le rythme.

L’invention progressive de l’écrit a tout changé. Longtemps encore, danse, musique et vers ont été réunis et, pour ce qui regarde notre propre histoire, le divorce ne s’est définitivement accompli qu’au moment de ce qu’on appelle curieusement la Renaissance.

Sans jamais rompre franchement mes liens avec ce qui me parait la prosodie naturelle, puisqu’elle fait droit au rythme qui informe tout, j’ai comme tout le monde écrit diverses espèces de vers réputés libres, avant de revenir aussi strictement que possible au vers régulier. Ce qui s’est passé depuis Rimbaud – et avec lui – prouve que notre langue s’est révélée, pour cause d’usure, incapable de trouver une autre structure susceptible de replacer le vers dans le continu rythmique à l’œuvre partout. Elle n’y peut parvenir qu’en changeant profondément elle-même, comme les divers latins en usage dans les Gaules entre le IIIe et le Xe siècle sont insensiblement devenus, au XVIIe, un intangible français.

Il ne sert à rien de le défendre. Mais il serait aussi vain de croire qu’avec le processus de métamorphose où son âge et toutes sortes de circonstances l’ont engagé depuis cent-cinquante ans, notre langue puisse se fixer de façon durable, utile à la communauté, autrement qu’à la faveur d’initiatives ponctuelles, individuelles, stériles et éphémères dans le parlé comme dans l’écrit.

Le français écrit se présente actuellement sous deux formes : une forme relativement stable de prose qui est en somme notre latin (et, en gros, celui de la langue littéraire), et celui du vers qui ayant perdu le contact avec le rythme, peine indéfiniment à le rechercher jusque dans les diverses et innombrables contorsions qu’on veut lui imposer.

C’est sans doute ce qui explique le mieux la désaffection dont la poésie est l’objet : on ne comprend plus la langue qu’elle emploie, chacun ayant son propre dialecte en vers, l’ensemble offrant la seule cohésion paradoxale d’un chaos typographique.

Écrire comme on parle ? Mais l’on ne parle déjà plus aujourd’hui le français que l’on parlait hier, et qui aura changé demain encore. Durant environ trois bons siècles (disons de 1620 à 1920), la langue écrite est restée proche comme jamais de la langue parlée par ceux qui savaient écrire. Et c’était certes un privilège, désormais à peu près aboli, mais sans effet, puisqu’en même temps la langue parlée a commencé à perdre l’énergie nécessaire à son renouvellement et à son simple maintien.

Voilà pourquoi j’écris en ce moment même en latin, et pourquoi, dans ce latin, je réutilise les formes de vers qu’il a patiemment et anonymement élaborées, car j’ai renoncé à croire que je pouvais me montrer plus savant que lui. Sa pratique n’exige qu’un peu de travail et un peu de modestie. À la portée de tous, il est le plus éminemment démocratique. Des dizaines de milliers de poètes l’ont employé (davantage peut-être), et permis de voir apparaître ceux que l’on peut attribuer sans erreur à Du Bellay, La Fontaine, Delille, Hugo, Baudelaire, Mallarmé, Toulet, Audiberti. (J’en passe.)

La vieillerie que lui a reprochée Rimbaud, est devenue celle du vers parfois gâteux qui universellement radote, au besoin avec une très constante intention de contribuer à la ruine qui le menaçait de toute manière.

Personne n’est coupable. Comme un jour me l’a dit prosaïquement Guillevic, en son temps célèbre, « on fait ce qu’on peut, on n’est pas des bœufs. » Voilà de quoi en rabattre sur le lyrisme. Et malheureusement pas que sur lui...

Pardon de m’être montré si loquace : le sujet me tient à cœur. Je comprendrais très bien que vous ne puissiez pas publier la totalité de ma réponse. mais je ne souhaite pas que l’on n’en donne que des extraits. Comme je suppose que vous, vous l’aurez lue, j’estimerai avoir eu ainsi suffisamment de vrais lecteurs.

.

Avec ma sympathie la plus sincère,

JRéda

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, du rythme, prose, poésie, français, écrit, oral, vers, prose — revue catastrophes | ![]() Facebook |

Facebook |

03/03/2020

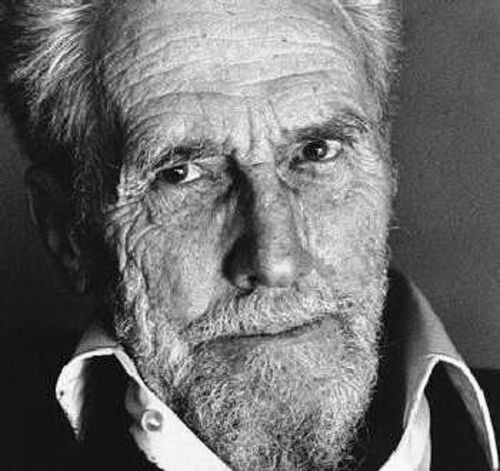

Antoine Emaz, Lichen, lichen

En hommage à Antoine Emaz, disparu le 3 mars 2019

Lyrisme : le terme me gêne aux entournures à cause de son lien au chant. Char : « aucun oiseau ne chante dans un buisson de questions ». On m’accordera sans peine que l’époque est buissonneuse.

On ne va pas faire comme si... Ce monde est sale. Et il n’en est pas d’autre. Au bout de la critique, ce n’est pas du chant qui vient ; dans l’effondrement de la louange et de l’espoir naît une parole tentée malgré, fragile, mais sûre de sa mémoire. Une parole qui ne tient que parce que c’est elle ou rien. Et rien, ce serait pire, non ?

Prenons la poésie comme une question ouverte ; autant qu’elle le reste, c’est plus simple. Quand on en vient aux principes, on n’est jamais très loin des gourdins, massues, matraques...

Qu’il y ait une fenêtre n’enlève pas les murs.

Antoine Emaz, Lichen, lichen, Rehauts, 2003, p. 13, 21, 26, 34.

©Photo T. H., mars 2007.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, lichen, monde, poésie, chant | ![]() Facebook |

Facebook |

27/12/2019

Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer

Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit

Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit

rien de ce tourment qui m’épuisait

comme la poésie qui portait mon âme,

rien de ces mille crépuscules, de ces mille miroirs

qui me précipitent dans l’abîme.

Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit

que j’ai dû traverser à gué dans le fleuve

dont les âmes sont depuis longtemps étranglées par les mers,

et tu ne sais rien de cette formule magique

que notre Lune m’a révélée entre les branches mortes

comme un fruit du printemps.

Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit

qui me chassait à travers les tombeaux de mon père,

qui me chassait à travers des forêts plus grandes que la terre,

qui m’apprenait à voir des soleils se lever et se coucher

dans les ténèbres malades de ma tâche journalière.

Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit

du trouble qui tourmentait le mortier,

rien de Shakespeare et du crâne brillant

qui, comme la pierre, portait des cendres par millions,

qui roulait jusqu’aux blanches côtes,

au-delà de la guerre et de la pourriture, avec des éclats de rire.

Tu ne sais rien, mon frère, de la nuit

car ton sommeil passait par les troncs fatigués

de cet automne, par le vent qui lavait tes pieds comme la neige.

Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer, Orphée/La Différence,

2012, p. 47.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, sur la terre comme en enfer, poésie, lune | ![]() Facebook |

Facebook |

26/12/2019

Vitezslav Nezval, Prague aux doigts de pluie

Maïakovski à Prague

Entre les coiffeurs et les popes

Un athlète agile comme une antilope

Ses jeux préférés c'étaient

Les vers et le revolver à tambour

Qui veut de la vodka qui se bouche les intestins

Gauche gauche gauche

Quand Maïakovski vint à Prague

J'étais dans un théâtre au vestiaire

Haut-de-forme de maître de poste

Qu'il est impossible d'enlever

C'était futuriste

Comme nos vies brèves

Et comme ce passant superbe

Qui boirait de la jambe gauche

Il avait l'air trop sérieux pour un poète

Il était trop empâté pour une grenouille

Ah tout ce qui serait arrivé

Si la veste et la fiancée étaient de la même cuvée

C'était de la honte

Que naît la haine

Comme les éléphants il dédaignait toute chose

Plus le ciel est lointain plus il est monotone

Surtout dans les bars

Où n'importe qui admire le charlatan

Il l'avait vu danser à Harlem

Il aimait les palmiers autant que les pommes de terre

Des volets

Et Maïakovski est mort

Lui qui pleurait dès qu'il était seul

Tu connais cela et moi aussi je connais cela

Comme nous aimons Prague

Chaque fois qu'il venait quelqu'un de là-bas

Les tavernes et les ménages bouleversés

Et la Voltava tout à coup séduisante

comme une baigneuse

Nous nous éloignons dans la nuit

À l'angle d'une rue Maïakovski agite son chapeau

Tu te jettes tête baissée

Dans des vers indéfinissables comme la nuit

Et Prague est de nouveau vivante

Le charme des blondes de la petite charcuterie

Comme les ouvrières sont belles

Et nous ne le savions pas

Tu marches et tu parles

Les perspectives défilent

Belles et usées

Comme ton manteau marron

Je connais dans les faubourgs un immeuble

Auquel il ressemble

Comme la poésie à la réalité

Et comme la réalité à la poésie sa demi-sœur

Vitezslav Nezval, Prague aux doigts de pluie, et autres poèmes (1919-1955), traduit du tchèque par François Kérel, Préface de Philippe Soupault, Les Éditeurs Français Réunis, 1960, p. 63-64.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vitezslav nezval, prague aux doigts de pluie, maïakovski, portrait, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

28/10/2019

Anne Perrier (1922-2017), Poésie 1050-1986

La voie nomade

I

O rompre les amarres

Partir partir

Je ne suis pas de ceux qui restent

La maison le jardin tant aimés

Ne sont jamais derrière mais devant

Dans la splendide brume

Inconnue

Est-ce la terre qui s’éloigne

Ou l’horizon qui se rapproche

On ne saurait jamais dans ces grandes distances

Tenir la mesure

De ce qu’on perd ou ce qu’on agne

Pour aller jusqu’au bout du temps

Quelles chaussures quelles sandales d’air

Non rien

O tendre jour qu’un mince fil d’été

Autour de la cheville

[...]

Anne Perrier, Poésie 1960-1986, L’Âge d’Homme/

Poche, 1988, p. 193-194.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anne perrier, poésie, la voie nomade, horizon, temps | ![]() Facebook |

Facebook |

21/01/2019

Cédric Demangeot, Une inquiétude

Caprice deux

L’un seul

On en a vu un

travailler dur toute sa vie

dans le simple souci

de remercier sa mère

de l’avoir mis au monde

avec un chausse-pied

On en a vu un autre

ébloui par défaut

distraire ses camarades

en récitant des poésies

de sa fabrication (on

le fit fusiller sur le champ)

Cédric Demangeot, Une inquiétude,

Flammarion, 2013, p. 185

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cédric demangeot, une inquiétude, enfantement, poésie, fusiller | ![]() Facebook |

Facebook |

13/01/2019

Cesare Pavese, Le métier de vivre

La poésie est non un sens mais un état, non une compréhension mais un être.

Avec les autres — même avec la seule personne qui émerge — il faut toujours vivre comme si nous commencions alors et devions finir un instant plus tard.

Il est beau d’écrire parce que cela réunit les deux joies : parler tout seul et parler à une foule.

On n’a jamais vu qu’un poème ait changé les choses.

Une fois la liberté sauvée, les libéraux ne savent plus qu’en faire.

Cesare Pavese, Le métier de vivre, traduction Michel Arnaud, Gallimard, 1958, p. 255, 256, 259, 261, 262.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, le métier de vivre, traduction michel arnaud, liberté, plaisir, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

07/01/2019

Ezra Pound, ABC de la lecture

Ezra Pound a précisé que son A B C de la lecture « ne s’adresse pas à ceux qui sont déjà arrivés à une pleine connaissance du sujet sans en connaître les données ».

QUAND ON SE MET À ÉCRIRE on imite toujours quelque chose qu’on a entendu ou lu.

La majorité des écrivains ne dépasse jamais ce stade.

La véritable éducation ne devrait être confiée qu’aux hommes qui INSISTENT sur le savoir, le reste est affaire de gardiens de moutons.[…] Il faut beaucoup d’expérience pour qu’un homme soit capable de définir une chose dans son propre genre, c’est-à-dire définir la peinture comme peinture, l’écriture comme écriture. On identifie tout de suite le mauvais critique à ce qu’il commence par discuter du poète et non du poème.

Le mauvais poète fait de la mauvaise poésie parce qu’il ne perçoit pas les relations de temps. Il est incapable d’en jouer de manière intéressante, par le moyen des brèves et des longues, des syllabes dures ou molles et des diverses qualités du son qui sont inséparables des mots de son discours.

On ne peut tout mettre en quarante-cinq pages. Mais même si j’avais eu Quatre cent cinquante pages à ma disposition, je n’aurais certes pas écrit un traité convaincant sur l’art du roman. Je n’ai pas écrit de bon roman. Je n’ai pas écrit de roman. Je n’ai pas l’intention d’écrire de romans et je ne dirai à personne comment s’y prendre tant que je n’en aurai pas écrit un moi-même.

Ezra Pound, A B C de la lecture, traduit de l’anglais par Denis Roche, Gallimard, 1967, p. 66, 75, 80 et 179.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ezra pound, a b c de la lecture, denis roche, poésie, savoir | ![]() Facebook |

Facebook |

23/10/2018

Julien Gracq, Petite suite à rêver et autres inédits

L’indicible n’a nullement affinité, comme nous tendons spontanément à le croire, avec l’infinitésimal : en fait de seuil d’élocution, la langue oscille plutôt grossièrement entre la paille et la poutre ; il est dans les paysages de l’esprit des cantons entiers et même des chaînes de montagne pour lesquels il ne dispose d’aucun pouvoir séparateur.

Autrement dit : Le langage est un outil pour délimiter et saisir tout ce qui ne nousenvahitjamais, et la poésie est en ce sens un contre-langage, parasite du premier, qi dérobe et pervertit au pris de mille ruses les armes de son adversaire : c’est pourquoi il y a peu de poésies de premier jet.

Julien Gracq, Petite suite à rêver et autres inédits, dans Europe, "Julien Gracq", mars 2013, p. 12.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Gracq Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, petite suite à rêver et autres inédits, europe, langage, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

30/09/2018

Entretien avec Julien Bosc, juillet 2017

juillet 2017, pendant l'entretien

Tristan Hordé – Question banale, comment l’écriture a-t-elle commencé ?

Julien Bosc – Comme quelques personnes, j’ai commencé à écrire des nouvelles, quand j’étais adolescent, et même à seize ans un roman, Pléonasme — sans valeur aucune. Ensuite je me suis passionné pour le théâtre, j’ai lu beaucoup de pièces, classiques et contemporaines : pratiquement tout Shakespeare, beaucoup d’expressionnistes allemands, en particulier Wedekind, et pour le théâtre français Adamov par exemple.

T.H. – En es-tu resté à la lecture ?

J.B. – À vingt ans j’ai monté une compagnie et j’ai écrit quelques pièces. L’écriture est devenue chose sérieuse quand je me suis installé dans la Creuse, en 1988, à la suite d’un spectacle à Avignon. Je suis arrivé début août, je voulais être dans un endroit calme pour écrire ; écrire quoi ? je ne savais pas, mais écrire. Quand je me suis installé dans la maison que l’on me prêtait à cette époque, j’écrivais tous les soirs, la nuit, et lisais toute la journée. En écrivant, je me sentais en accord avec moi-même.

T.H. – Ce n’était pas le cas avec l’écriture de pièces de théâtre ?

J.B. – Peut-être pas autant. En écrivant ici, dans la Creuse, je découvrais aussi le plaisir d’être seul. Je ne l’avais jamais été complètement et cela me convenait à merveille. Je n’étais sollicité par rien et pouvais travailler tranquillement. Lire, écrire. Je marchais aussi beaucoup, et lire toute la journée me permettait de combler un vrai déficit culturel.

Je commençais donc à écrire et dans la librairie d’Aubusson je suis tombé sur L’Espace littéraire; ce fut une immense découverte. Et en lisant Blanchot j’ai découvert et lu les auteurs dont il parlait.

T.H. – Quand as-tu commencé l’édition, avec Le phare du Cousseix ? Et pourquoi ? Plusieurs écrivains sont devenus éditeurs pour s’éditer...

J.B. – En 2013. Les deux années précédentes, je n’avais pas écrit une ligne, seulement mon Journal, que je tiens d’ailleurs de manière très irrégulière, et la relation charnelle avec la poésie me manquait. N’écrivant plus, je me suis dit que j’allais publier les autres ; j’ai commencé par Joël Baudry, puis il y eut Jacques Lèbre, Louis Dubost, Alain Lévêque, Erwan Rougé, Fabienne Courtade, Ludovic Degroote, Paul de Roux..., et les deux derniers Michel Bourçon et Étienne Faure. Quant à me publier moi-même, non ! C’est en principe tout ce qu’il y a de personnel : n’ayant confiance en moi ni en mon écriture, j’ai besoin d’en passer par la lecture d’un éditeur.

Le phare, c’est un repère, un moyen de ne pas être totalement perdu.

T.H. – Mais tu n’es pas perdu quand tu écris... ?

J.B. – Quand j’écris, et uniquement quand j’écris, c’est-à-dire quand je suis à ma table écrivant, je me sens à ma place – n’en étant pas moins souvent perdu.

T.H. – Tu as le projet de publier des ensembles plus importants que des plaquettes ?

J.B. – Si c’est possible, une fois par an, un livre avec un nombre de pages plus important, car chacune des plaquettes publiées par le phare du cousseix est composée de deux in-quarto, soit seize pages. Le premier, sera un livre de Dominique Maurizi, Démons, j’espère pour le marché de la poésie en 2018.

T.H. – Quels ont été tes premiers textes publiés ?

J.B. – Deux petits ensembles publiés aux éditions L’Éther Vague-Patrice Thierry. Ce n’était pas de la poésie. Le premier, L’Oculus, était un long récit érotique, et le second, Préludes, un recueil de très courts récits – L’Oculus, c’était l’histoire d’un marin, et L’Oculus c’est le nom du bateau dans le livre. Puis j’ai écrit des poèmes. Le premier recueil, Pas, a paru aux éditions Unes. J’avais alors été très malade et fait un long séjour à l’hôpital dont j’étais ressorti très dépressif... Je ne pouvais quasiment plus marcher mais tous les jours je me forçais toutefois à marcher. J’allais comme un escargot et le corps me parlait, des lambeaux de phrases me venaient que je notais à mon retour. Ainsi sont nés les poèmes de Pas. Cette maladie a marqué une rupture et je n’ai plus écrit ensuite que des poèmes, en prose ou en vers. C’est par cette « voix du corps » que je suis entré en poésie.

T.H. – L’érotisme revient dans un de tes derniers textes, Le Corps de la langue. C’est une voie que tu explores ?

J.B. – Une voie que j’ai explorée. Le Corps de la langueest paru en 2016, mais a été écrit bien avant sa parution. Je pense que l’influence de Georges Bataille, que j’ai lu jeune adolescent, a été déterminante dans certains choix d’écriture.

T.H. – Dans tes livres, ce qui m’apparaît vivement c’est l’extrême attention à la vie quotidienne, aux choses de la vie, par exemple dans La Coupée, publié en 2017.

J.B. – Il y a eu un changement chez moi, un passage de l’écriture de la nuit à l’écriture du jour. Ce changement s’est passé sur le bateau de La Coupée, un porte-conteneurs, où je n’ai rien fait d’autre que regarder. Regarder comme un gamin ; je n’étais jamais allé en mer ni sur un bateau, et j’étais heureux comme un gosse qui découvre quelque chose pour la première fois. Je dormais très peu, étant libre de circuler partout sur le cargo, de jour comme de nuit. En partant, je pensais tenir un journal de bord, or non j’ai écrit les poèmes réunis dans La Coupée, un ou deux par jour. Lorsque je suis revenu ici, je me suis dit qu’il me fallait écrire en regardant autour de moi, et quelques poèmes d’un ensemble, La demeure et le lieu, ont été publiés dans la revue Rehauts. C’est le cerisier dans la cour, l’oiseau qui s’y perche, les gens que l’on croise...

De plus, ma rencontre avec Jacques Lèbre, en 2011, a été déterminante. Il m’a fait comprendre que le genre de poésie que j’écrivais était possible, que l’on pouvait écrire à propos de ces petits riens du quotidien. Je lui ai envoyé un ensemble de poèmes, il m’a répondu. Nous sommes tous deux des taiseux, ce qui nous a rapprochés et a forgé notre amitié. Je lui dois beaucoup.

T.H. – Les différences importantes entre tes derniers recueils et ce que tu écris maintenant donnent l’impression que tu écris à partir des « je » contradictoires qui constituent chacun ; il est difficile d’établir une relation entre La Coupée et Maman est morte, par exemple.

J.B. – Je n’ai jamais de projet d’écriture, je ne cherche pas. Un premier vers, une première phrase vient et j’essaie de dérouler la bobine. Maman est morte, est venu d’une idée d’un ami photographe qui avait assisté chez mes anciens voisins à la tuerie du cochon et avait pris beaucoup de photos. Nous avions envisagé un livre texte et photos qui n’a pu se faire. Et puis peu après sa mère est morte et j’ai écrit ce texte.

Avec La Coupée, j’étais très à l’aise, la souffrance que je pouvais éprouver auparavant avait momentanément disparu, je regardais le dehors et beaucoup moins le dedans, mes états d’âme disons. C’est sinon vrai, chacun de mes livres est différent des autres. Je n’ai pas vraiment de « style », je peux le regretter mais qu’importe. Tu as raison, nous sommes constitués de plusieurs « je » et c’est l’un d’eux qui chaque fois parle d’un livre à l’autre. Je n’ai jamais de projet d’écriture, j’écris quand je peux et comme je peux...

T.H. – De la poussière sur vos cils est un texte de souffrance.

J.B. – Dans De la poussière sur vos cils, des traces anciennes ont resurgi, et le fait que je sois juif n’est pas indifférent, même si nous n’avons jamais parlé de la Shoah avec mes parents. Toutefois la déportation, les camps de concentration me concernent, sont en moi d’une certaine façon, aussi car tous les membres de la famille de ma mère, hormis quelques-uns, sont morts dans ces camps. Quand la mairie de Paris a commencé à poser des plaques pour rappeler la déportation d’enfants juifs, un jour mon fils m’a demandé pourquoi je n’étais pas mort. Il a posé la même question à ses grands-parents... J’ai aussi le souvenir d’un grand oncle aveugle qui jouait du piano, qui avait été dans les camps... Il est un autre texte de souffrance, comme tu le dis justement, que j’ai récemment terminé, Le coucou chante contre mon cœur. Il est lié à ceux qu’on appelle des « migrants » et qui meurent par milliers en Méditerranée. À̀ mes yeux, il s’agit du plus grand scandale depuis la dernière guerre, une semblable tragédie, la même indifférence quasi générale. Dans ce texte (une longue suite de dizains) tout ce que j’ai vu en Afrique Noire est revenu pour la première fois dans mon écriture poétique sans que j’en aie rien décidé à l’avance – funérailles, rituels, solidarités familiales, mythes ou contes, vie quotidienne dans les villages...

T.H. – Comment es-tu venu à l’ethnographie ?

J.B. – Ça s’est fait assez simplement, dans les années 1990. Pour gagner ma vie, entre autres choses, j’écrivais les scénarios de documentaires. Je travaillais pour une petite boîte de production et j’ai fait la connaissance d’un réalisateur qui partait faire un documentaire sur la musique lobi au Burkina Faso ; on a sympathisé et il m’a proposé, pour les repérages, de l’accompagner. Ce fut un nouveau bouleversement dans ma vie. En arrivant à Ouagadougou je me suis immédiatement senti chez moi. Auparavant, par Leiris et son Afrique fantôme, Alfred Métraux, Roger Caillois, la revue Documents... ; je m’étais intéressé à l’ethnographie, je commençais aussi à lire Françoise Héritier. J’ai ensuite voulu retourner au Burkina Faso, mais pour faire quelque chose, aussi me suis-je inscrit à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales reprenant des études pour travailler sur l’art lobi (une petite population du sud-ouest du Burkina Faso). Je voulais un cadre (l’EHESS) et cela répondait aussi pour moi au complexe de ne pas avoir fait de longues études – quand j’étais jeune on n’a cessé de me dire, « Tu ne feras jamais rien »... Je suis allé jusqu’en thèse, soutenu par Jean Jamin, exécuteur littéraire et ami de Leiris. La direction du musée du Quai Branly, alors en projet, m’a invité à y participer et j’ai conçu un espace consacré à l’art lobi. Il est présent dans le musée depuis son inauguration.

T.H. – Tu n’as pas voulu poursuivre dans cette voie ?

J.B. – J’avais consacré dix ans de ma vie à ces recherches, c’était terminé. J’ai beaucoup appris dans les « façons de dire, façons de faire » (pour reprendre le titre d’un merveilleux ouvrage de Yvonne Verdier), ça m’a passionné puis cela s’est éteint, comme une histoire d’amour.

T.H. – Pourquoi être venu t’installer dans la Creuse ?

J.B. – Les parents d’une amie de collège ont une maison par ici et ils me la prêtaient quand je le souhaitais. Après j’ai trouvé une maison, louée pendant dix ans, puis en 2004 j’ai pu acheter celle où nous sommes. Je n’ai jamais écrit ailleurs que dans la Creuse, à part les poèmes sur le porte-conteneurs – d’une certaine manière, les deux lieux sont des îles. Ici, je suis seul, complètement seul, et ne peux d’ailleurs travailler si quelqu’un est dans la maison. La Creuse est vraiment mon territoire d’écriture. Et cette maison n’a de raison d’être que si je parviens à écrire.

------------------------------

© Propos recueillis en juillet 2017 à Cousseix, publiés dans les Carnets d'eucharis, mars 2018.

© Photo Chantal Tanet.

Publié dans Bosc Julien, ENTRETIENS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretien avec julien bosc, écriture, lecture, poésie, édition, ethnographie, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

14/09/2018

Pierre Chappuis, Un élan semblable

Un élan semblable

Ravie (impossible de la rattraper), happée vertigineusement par son cri. L’affolement. Embrasée mais inerte. Tension de tout l’être, engouffré, qui ne s’appartient plus, non plus qu’à lui. Dans l’affolement d’une course effrénée pour tenter de la rejoindre, il est lui-même le jouet d’une force qui, souveraine, impérieuse, fait en lui des ravages, l’affouille et le comble tout à la fois. Un manque absolu et une jouissance absolue (mais pour le dire il n’y a, n’y eut jamais de nom). Une vague immense s’est emparée d’eux, les enroule, les traverse, les fait vibrer d’un commun accord. Promesse d’un aboutissement différé. Parviendra-t-il à lui communiquer, enlacée, l’énergie qui le jette dans un transport, oui, presque de détresse ? Confusion des corps qui est aussi écart — infime, infranchissable —, rapprochement extrême en un point brûlant où se noue la jouissance, de là rayonnant jusqu’aux limites de ce que peut recevoir de plus intense la conscience. Jeet tumêlés dans un étrange chacun pour soi. Solidaires. Ensemble par le trait d’union de leurs caresses : les mains donnent vie, explorent les pleins et les déliés les modèlent, les réinventent. Parallèlement, au plus intime — oh ! frémissement ! — reflux, concentration qui est également expansion infinie. Éperdus tous deux à jamais, dans un éclair.

Étreindre (stringere), de la même famille qu’étroit, strict (strictus), racloir, étrille (strigilis) : serrer, étriller, ligoter.

*

Telle la poésie : non, sauf s’il s’agit d’exprimer — presser hors de soi — ce qu’on porte en soi de plus secret, enfoui, de plus personnel mais aussi — mots ou semence — commun, anonyme.

Pierre Chappuis, Battre le briquet, "en lisant en écrivant", Corti, 2018, p. 147-148.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, battre le briquet, un élan semblable, étreinte, corps, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |