18/06/2023

Francis Ponge,, Comment une figue de paroles et pourquoi

La poésie est l’art d’écrire en vers, peut-on lire dans Larousse. Il es évident que cette définition est maintenant (aujourd’hui) dépassée, qu’elle n’est plus juste.

Pour moi la poésie est l’at d’assembler et d’abord de traiter les mots (les paroles) de façon à mordre dans les choses (dans le fond obscur des choses) et de s’en nourrir.

Las poésie est l’art de traiter les paroles de façon à permettre à l’esprit de mordre dans les choses et de s’en nourrir.

(Il s’agit donc plus que d’une connaissance : d’une assimilation.)

Francis Ponge, Comment une figue de paroles et pourquoi, dans Œuvres complètes, II, Gallimard / Pléiade, 2002, p. 788.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Ponge Francis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francis ponge, comment une figues de paroles et pourquoi, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

15/06/2023

Yves Bonnefoy, Œuvres poétiques : recension

Yves Bonnefoy, la réalité et les mots

Plusieurs écrivains ont vu leur œuvre en cours paraître dans la Pléiade, par exemple Gide en 1939 pour son Journal ou, plus récemment, Philippe Jaccottet pour ses poèmes et ses essais, et Saint-John Perse s’est lui-même occupé d’en préparer l’édition. Yves Bonnefoy, lui, a suivi de près l’élaboration du volume, intervenant pour introduire des textes habituellement vus à côté de la poésie : travail long et minutieux rendu possible par l’amitié qui liait l’écrivain aux responsables de la mise en œuvre1 et à ceux de l’établissement des textes. Qui connaît la poésie de Bonnefoy suivra avec intérêt le long avant-propos de Lançon et Née qui retrace avec précision son évolution littéraire, puis la préface d’Alain Madeleine-Perdrillat qui retient des livres considérés majeurs et met en valeur des constantes, soit l’unité de l’œuvre.

Le volume contient des traductions — les poèmes de Yeats mais aussi, comme le veut la collection, des notes abondantes en fin de volume apportent d’utiles compléments, suivies d’un choix bibliographique précieux des études critiques (livres, numéros spéciaux de revues, articles), d’un index des noms et d’une table des titres et incipit. On regrettera que les illustrations de L’Arrière-pays soient reproduites en noir et blanc.

On relève dans la construction de la personne l’amour dès l’enfance de la lecture, encouragé par les parents, et l’essai d’une pièce — coïncidence ? on se souvient que le premier des cinq ensembles de Du mouvement et de l’immobilité de Douve a pour titre "Théâtre". Bonnefoy a découvert tôt le surréalisme par l’anthologie de Georges Hugnet, a connu Breton qui l’estimait, s’est rapproché du groupe surréaliste sans y être actif, s’en est écarté en 1947 quand l’ésotérisme s’y est imposé, mais il a gardé l’amitié de dissidents du groupe comme Gilbert Lely et Christian Dotremont. Ce passage l’a conduit à réfléchir sur ce qu’est l’image et sur son usage, de là à la relation entre langage et réalité, réflexion qu’il a poursuivie toute sa vie. D’autres rencontres ensuite ont modifié profondément l’orientation de sa vie ; par exemple, grâce à Pierre Leyris il s’est voué à la traduction de Shakespeare — il a traduit une dizaine de pièces, les sonnets et la poésie — et il a publié aussi des sonnets de Yeats. Son appétit de connaissance l’a dirigé, à partir de 1949 avec les cours de Lucien Biton vers l’étude des mythes et des sciences religieuses2 et, parallèlement, il a suivi des philosophes comme Jean Hyppolite et Jean Wahl, le spécialiste de la gnose Charles-Henri Puech et, par ailleurs, les études d’André Chastel lui ont ouvert le Quattrocento.

Tous ces travaux ont nourri son écriture, comme ses rencontres, celle de la poésie de Jouve après son expérience surréaliste : « La réalité qu’avait décomposée l’intellect se rassemblait à nouveau, le regard pouvait sans entraves pressentir en tout l’unité de tout — cette lumière de l’Alpe dans Matière céleste, étincelante, enivrante, au profond de chaque chose mortelle » (L’Écharpe rouge, p. 1189). Bien avant, Bonnefoy avait lu à sa parution en 1943 L’Expérience intérieure de Georges Bataille, qui l’a sans doute aidé à considérer la poésie comme connaissance du temps, de la finitude et de soi ; cette lecture n’est pas sans rapport avec ce qu’il a désigné par « présence » — la réalité concrète, immédiate — en relation avec une autre notion, « l’indéfait » : il s’agit de cette présence, antérieure à toute analyse par la langue à quoi accèderait l’infans (l’enfant qui ne parle pas encore) et que l’art, la poésie auraient pour fonction de retrouver. Lançon et Née insistent sur ce point à propos du personnage de Douve, dans « le premier grand livre de poésie »3 de Bonnefoy : « le vocable « Douve » ne représente personne (à la différence de la « Laure » de Pétrarque ou de la « Délie » de Scève), mais allégorise la quête de l’immédiat du monde, cet en dehors du langage à ressaisir paradoxalement par les mots » (p. XVIII). Madeleine-Perdrillat insiste sur l’absence du "je" dans ce « livre fondateur », son auteur « ne manie jamais que des mots et des images, auxquels quelque chose de la réalité, la douleur et la mort, échappera toujours » (XXXVII).

Combat certes « désespéré » que l’écriture du poème, comme le souligne encore le préfacier, et c’est pourquoi il ne peut jamais être achevé. Pour Bonnefoy la poésie avait pour tâche de restituer quelque chose du « monde proche », non simplement des réalités vécues mais « de l’horizon derrière elles » (1188), sachant que « c’est seulement l’expérience du temps vécu qui peut rendre vie à la parole » (1187). Cette exigence explique la récurrence de ses thèmes (la vie, la mort, le désir, la nuit, le vent…) et son emploi de mots simples (jour, nuit, aube, froid, feu, eau, etc.) ou fortement suggestifs comme "barque" ou "neige" ; il faudrait que les mots donnent le plein de leur sens, en allant au-delà de la relation arbitraire entre le signe et la chose c’est-à-dire qu’ils permettent de saisir ce qui n’est pas dicible mais que leur emploi dans le poème devrait faire surgir. Contradiction que Bonnefoy connaissait bien et qu’il a souvent énoncée, comme dans L’Écharpe rouge, « D’un côté, le sentiment obscur que la réalité, c’est plus que les mots ; de l’autre quelque aisance à vivre parmi ceux-ci, l’intérêt pour les choses qui naissent de leur emploi » (p. 1126). On pense à la fonction performative, en scène dans Le Théâtre des enfants : « La petite fille dit je suis la reine (…) tu es le roi. En effet, ils étaient la reine et le roi. » On retrouve dans toute l’œuvre la relation aux choses que Bonnefoy disait être celle de son enfance ; dans Le Grand Espace, consacré au Louvre, il écrivait en ouverture « J’aurais voulu entrer enfant dans un lieu comme celui-ci », expliquant : « Ce ne sont pas les mots qui comptent pour lui, mais ce sont les images qu’il aperçoit au-delà » (p. 830).

On ne réduit évidemment pas l’œuvre complexe d’Yves Bonnefoy à une relation entre mots et réalité, mais cette attention qu’il y porte l’éloigne d’un lyrisme toujours dominant dans les écrits de son époque : il ne célèbre ni l’amour ni la nature. Sa poésie, pour citer encore Madeleine-Perdrillat, « dit avec peu de mots et peu d’images, son peu de pouvoir » (XL). Cependant, ce peu est essentiel, elle est force de vie, « contre « le spectacle de la souffrance et de la mort » (id.). C’est pourquoi la transmission de ce qui s’écrit dans d’autres langues importait tant à Bonnefoy, Lançon et Née rappellent d’ailleurs qu’il voyait dans la circulation des poésies un des fondements de la Communauté européenne.

(…) Écrire une violence

Mais pour la paix qui a saveur d’eau pure.

Que la beauté,

Car ce mot a un sens, malgré la mort,

Fasse œuvre de rassemblement de nos montagnes

(Dans le leurre du seuil, p. 416)

1 Daniel Lançon et Patrick Née, outre plusieurs études sur l’œuvre de Bonnefoy, ont dirigé le colloque de Cerisy qui lui était consacré, en août 2006, Poésie, recherche et savoirs

2 C’est pourquoi il a dirigé les deux volumes du Dictionnaire des mythologies et des religions des sociétés traditionnelles et du monde antique (Flammarion, 1981)

3 Yves Bonnefoy, Du mouvement et de l’immobilité de Douve, 1953.

Yves Bonnefoy, Œuvres poétiques, Édition établie par Odile Bombarde, Patrick Labarde, Daniel Lançon, Patrick Née et Jérôme Thélot ; avant-Propos Daniel Lançon et Patrick Née, préface Alain Madeleine-Perdrillat, « Yves Bonnefoy, "Et poésie, si ce mot est dicible" », Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2023, 1808 p., 19 €. Cette recension a éé publiée dans Sitaudis le 4 mai 2023.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves bonnefoy, œuvres poétiques; pléiade | ![]() Facebook |

Facebook |

14/06/2023

Robert Desnos, État de veille

Aujourd’hui je me suis promené avec mon camarade,

Même s’il est mort,

Je me suis promené avec mon camarade.

Qu’ils étaient beaux les arbres en fleurs,

Les marronniers qui neigeaient le jour de sa mort.

Avec mon camarade je me suis promené.

Jadis mes parents

Allaient seuls aux enterrements

Et je me sentais petit enfant.

Maintenant je connais pas mal de morts,

J’ai vu beaucoup de croque-morts

Mais je n’approche pas de leur bord.

C’est pourquoi tout aujourd’hui

Je me suis promené avec mon ami.

Il m’a trouvé un peu vieilli,

Un peu vieilli, mais il m’a dit :

Toi aussi tu viendras où je suis,

Un Dimanche ou un Samedi,

Moi, je regardais les arbres en fleurs,

La rivière passer sous le pont

Et soudain j’ai vu que j’étais seul.

Alors je suis rentré parmi les hommes.

Robert Desnos, État de veille

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Desnos, Robert | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, état de veille, camarade, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

13/06/2023

Esther Tellermann, Ciel sans prise

Sans

les reins

qu’un soir ondule

sans votre

plainte

qui m’étreint

sans votre douleur

et vos crépuscules

mais une nuit bleue

happe

votre front

votre haleine se fit

étang

un jour vos mains

sont

broussailles

brûleront le chagrin.

Esther Tellermann, Ciel sans prise,

éditions Unes, 2023, p. 76.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tellermann Esther | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, ciel sans prise, étreinte, chagrin | ![]() Facebook |

Facebook |

12/06/2023

Esther Tellermann, Ciel sans prise

J’avais retenu

de vous

des pauses une

silhouette

qui attend

continue d’être.

Des bouts de rues

grises

toi encore

qui reste

avec le galet

blanc

le temps qui se

retire.

Esther Tellermann, Ciel sans prise,

éditions Unes, 2023, p. 65.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tellermann Esther | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, ciel sans prise, silhouette | ![]() Facebook |

Facebook |

11/06/2023

L'envers du monde

Photos T. H.

Publié dans MARGINALIA, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l'envers du monde (photographies de reflets) | ![]() Facebook |

Facebook |

10/06/2023

Carla Lonzi, Nous crachons sur Hegel : recension

Un peu d’histoire : les six textes traduits ici ont été rédigés par Carla Lonzi (1931-1982) entre le printemps 1970 et début 1972, portant les idées du groupe « Rivolta Femminile » qu’elle avait fondé avec quelques femmes, ainsi que la maison d’édition Scritti di Rivolta Femminile. Il faut saluer le travail des traductrices, le texte semblant avoir été écrit directement en français ; elles insistent sur le contenu du féminisme de Carla Lonzi, hérité des États-Unis où elle avait séjourné : « féminisme de la parole et de l’écoute, attentif aux relations de pouvoir qui traversent toutes les dimensions de l’existence, jusqu’aux plus intimes. » Le dernier chapitre s’ouvre par une affirmation qui donne le ton de l’ensemble : « La femme appartient à l’espèce vaincue : vaincue par le mythe de l’homme. » Ce mythe est analysé et un autre statut de la femme proposé.

Commençons par quelques propositions de Rivolta Femminile, qui prennent à la racine ce qui, dans toutes les civilisations, a placé les femmes sous la domination des hommes :

L’image de la féminité avec laquelle l’homme a interprété la femme n’était que son invention.

La femme est l’autre par rapport à l’homme. L’homme est l’autre par rapport à la femme. L’égalité n’est qu’une tentative idéologique d’asservissement de la femme à un niveau supérieur.

Cette infériorité est de très longue date le fait de l’Église, mais ajoute Carla Lonzi, « la psychanalyse nous a trahies, le marxisme nous a vendues à la révolution hypothétique. » Freud, tout comme Reich, est rejeté et il faut lire les analyses précises qui mettent au jour les fondements idéologiques sur lesquels reposent les concepts de la psychanalyse ; l’homme, d’ailleurs, ne se cachait pas pour dire l’infériorité de la femme, pensée claire dans une lettre à sa fiancée citée ici : « Cher trésor, pendant que tu te réjouis des tâches domestiques, je suis tout au plaisir de résoudre l’énigme de la structure du cerveau ». Carla Lonzi oppose à tout discours de hiérarchie entre l’homme et la femme une évidence : « Le sexe féminin est le clitoris, le sexe masculin est le pénis ». C’est la culture patriarcale pour la reproduction de l’espèce qui a primé. Mutilation culturelle de la sexualité féminine, qui dépend du clitoris : « Le plaisir vaginal a été valorisé par toute une culture masculine, orientale et occidentale, et il a trouvé dans les théories freudiennes et reichiennes l’étayage pour prolonger sa gloire pendant un millénaire encore. ».

Très longtemps il a été difficile pour une femme de se mettre à l’écart de ce modèle et d’avoir son plaisir par l’auto-érotisme. Dès le XVIIIe siècle, pour des raisons économiques — la crainte, non justifiée, de la dénatalité — des médecins ont condamné l’onanisme ; pour les femmes, il s’agissait selon le docteur Tissot d’un « monstre qui renaît chaque jour et auquel les filles s'adonnent avec d'autant plus de confiance qu'il n'en résulte pas de fécondité et que […] l'on n'a pas à recourir à l'avortement »*. Le modèle masculin prédominant accepté par les femmes a contribué à les écarter de la recherche de leur plaisir, ne serait-ce que par « peur panique de se découvrir comme être humain en dehors du destin du couple ». Carla Lonzi retrace toute l’histoire de la femme à partir du moment où elle sort du milieu parental ; tout la conduit dans la société à se convaincre « qu’elle est avec un homme à la hauteur de la haute idée qu’elle se fait de l’homme ». Pour Rivolta Femminile, la question de l’égalité ne se pose pas ; garantie par la loi, elle implique en effet qu’il faut supprimer la différence entre homme et femme dans la société : certes, mais l’égalité est une notion qui concerne l’État et la place des citoyens en son sein, imaginer qu’il est essentiel d’obtenir cette égalité, ce serait accepter l’intégration des femmes dans la société patriarcale. La revendication n’est pas négligeable si n’est pas laissé de côté le plus important, l’altérité qui sépare de toute manière la femme de l’homme.

La séparation posée a des conséquences dans divers domaines. La femme ne refuse pas la procréation, par exemple, mais il ne s’agit pas pour elle de penser à garantir la continuation de l’espèce, « Nous ne donnons des enfants à personne, ni à l’homme ni à l’État. Nous les donnons à eux-mêmes et nous nous restituons à nous-mêmes. » L’altérité est aussi à vivre dans le domaine de l’art et Carla Lonzi préconise de garder une distance vis-à-vis des œuvres masculines : les célébrer, ce serait « céder au racolage historique au service de notre domination ».

On ne peut nier que les femmes aient été considérées comme inférieures dans les sociétés occidentales. Le code Napoléon (1804) leur donnait le même statut qu’à l’enfant mineur et il faut toujours rappeler que le droit de vote leur a été « accordé » (!) en octobre1944, et ce n’est que depuis le 13 juillet 1965 qu’elles peuvent ouvrir un compte en banque sans l’autorisation du mari. Que les analyses de Carla Lonzi ne soient pas recevables aujourd’hui — cinquante ans après leur publication — ne peut étonner et il faudra sans doute encore quelques générations pour qu’elles aient des conséquences pratiques. On ne détruit pas l’idéologie d’une société patriarcale seulement en en montrant les caractères nocifs.

Carl Lonzi, Nous crachons sur Hegel, traduction de l’italien Patrizia Atzei et Muriel Combes, ’’Écrits féministes’’, éditions NOUS, 2023, 176 p., 15 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 26 mars.2023/

* Tissot, L’Onanisme, ou dissertation physique sur les maladies produites par la masturbation,

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carla lonzi, nous crachons sur hegel | ![]() Facebook |

Facebook |

09/06/2023

Esther Tellermann, Ciel dans prise

Tout à coup

s’était figé

l’oubli

nous écartions

les persiennes pour

deviner

un monde

qui palpite un reste de floraison

des rumeurs

un nulle part

qui gonfle votre

force

Esther Tellermann, Ciel sans prise,

éditions Unes, 2023, p. 41.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tellermann Esther | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, ciel sans prise, oubli, nulle part | ![]() Facebook |

Facebook |

08/06/2023

Esther Tellermann, Ciel sans prise

Puis soudain

je vous perds

et me fige

reste aux portes

car rien n’avait

prêté serment

peut-être un

secret que le

corps porte

et soudain

irradie

la brûlure

Esther Tellermann, Ciel sans prise,

éditions Unes, 2023.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tellermann Esther | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann | ![]() Facebook |

Facebook |

07/06/2023

Paul Celan, Renverse du souffle

L’Écrit se creuse, le

Parlé, vert marin,

brûle dans les haies,

dans les noms

liquéfiés

les marsouins fusent,

dans le Nulle part éternisé, ici,

dans la mémoire des cloches

trop bruyantes à — mais où donc ?,

qui,

dans ce

rectangle d’ombres,

s’ébroue, qui

sous lui

scintille un peu, scintille, scintille ?

Paul Celan, Renverse du souffle, traduction

Jean-Pierre Lefebvre, Seuil, 2011, p. 83.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, renverse du souffle, écrit, parlé, nulle part | ![]() Facebook |

Facebook |

06/06/2023

Paul Celan, Renverse du souffle

Sous la peau de mes mains cousu :

ton nom consolé

avec des mains.

Quand je pétris la motte

d’air, notre nourriture,

la lueur de lettres passée par le

pore

ouvert-délirant la

surit.

Paul Celan, Renverse du souffle,

traduction Jean-Pierre Lefebvre,

Seuil, 2003, p. 49.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, renverse du souffle, nom | ![]() Facebook |

Facebook |

05/06/2023

Paul Celan, La rose de personne

Mandorle

Dans l’amande — qu’est-ce qui se tient dans l’amande ?

Le Rien.

Le Rien se tient dans l’amande.

Il s’y tient, s’y tient.

Dans le Rien — qui se tient là ? Le Roi.

Là se tient le Roi, le Roi.

Il s’y tient, s’y tient.

Boucle de juif, tu ne feras pas de gris.

Et ton œil — vers quoi se tient ton œil ?

Ton œil se tient face à l’amande,

Ton œil face au Rien se tient,

Soutient le Roi,

Ainsi il se tient, se tient.

Boucle d’homme, tu ne feras pas de gris.

Amande vide, bleu roi.

Paul Celan, La rose de personne, traduction Martine

Broda, Le Nouveau Commerce, 1979, p. 71.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, la rose de personne, rien roi | ![]() Facebook |

Facebook |

04/06/2023

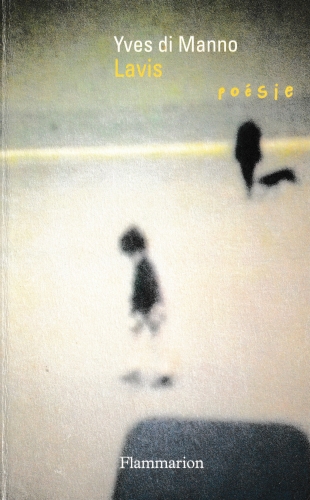

Yves di Mano, Lavis : recension

Le livre rassemble, outre l’exergue, huit ensembles de dimension inégale d’une page (Embuscade) à une soixantaine (Terre sienne), tous déjà publiés, plusieurs d’entre eux liés au travail d’un peintre, à la technique du monotype et à la typographie. Yves di Manno, dans la note bibliographique qui ferme le livre, note que la lecture de ces « pièces éparses » leur confère a posteriori un sens qu’elles n’avaient pas isolément. La photographie en couverture, de Muriel Claude, volontairement floue comme si le motif avait été derrière une vitre embuée (comme la buée qui enveloppe le corps de la baigneuse de Degas), donne le sentiment de renvoyer au temps passé : elle présente un jeune garçon, en second plan, une silhouette – homme ou femme ? – avec un chien. Il est vrai que le lecteur essaie de mettre au jour une unité : et cette image peut orienter sa lecture ; ce n’est pourtant pas la relation au temps qui est première mais plutôt celle à l’écriture et à ses possibilités. Yves di Manno n’écrit pas à propos des tableaux de Mathias Perez, de Degas, ou des techniques, il s’agit chaque fois de variations à partir des peintures — rien n’est décrit —, comme il propose des Variations sur un thème de Russell Greenan, écrivain américain de romans noirs, ou un « Hommage à Jack Spicer » qui implique une vue d’ensemble.

De l’exergue au dernier poème on lira dans presque tous les textes le mot « ombre », avec un sens concret quand il est question par exemple d’ «ombre bleue » ou d’une « grande ombre pleine ». Avec l’évocation d’un passé dont on ne sait rien ou bien peu, qu’on ne pourrait reconstruire (dans / le poème /l’ombre / d’une mémoire plus vaste / que la mienne) ; le tenter, c’est plonger dans l’inconnu, vouloir connaître ce qui ne peut être atteint, dans « l’ombre /de mes pères ». L’écriture ne parvient pas — est-ce son but ? — à éclaircir quoi que ce soit, elle aboutit peut-être à rendre plus opaque ce que l’on tente de démêler. À la question « qu’avons-nous fait ? » l’une des réponses est que l’on a « ajouté / des ombres » et que « l’ombre en nous » demeure. À l’ombre envahissante, y compris quand le mot renvoie à la réalité tangible, sont associés les mots « ténèbres » (aussi au singulier), « nuit, noir, noirceur » — à quoi on ajoutera tout ce qui connote la perte de la lumière comme les volets clos, le réverbère éteint.

Tout se passe comme si les choses du monde étaient devenues peu visibles, que l’ombre dominait partout. Quand la lumière ne disparaît pas avec la nuit, elle est volontairement écartée ; dans Terre sienne, « le jour (…) se perd / dans l’interstice / des volets » et un effacement analogue est présent également dans Variations sur un thème de Russell Greenan : l’enfant, obéissant à son père peintre, fait en sorte que « les volets / Restant clos le soleil / Ne pénétrait jamais / » dans les chambres. C’est dire que le peintre travaillerait dans une quasi-obscurité. À cette nuit proche, diverses formes de violences sont associées ; dans les Variations citées, on voit un peintre « Menaçant, déchirant / Des cahiers, brisant / Des chevalets », dans Hommage à Spicer des allusions sont faites à la ville désertée, à des incendies, à Chicago en ruine, à la corde pour se pendre ; le premier vers de Poème à tort renvoie à une destruction, « le début brûlé ». Le long poème Terre sienne ne le cède en rien aux précédents ; on y rencontre des mourants, « la chair /qui s’infecte », « le cahier déchiré », « le bois / pourrissant », « eau noire ». Même s’il reste ici et là des éléments naturels comme « une prairie d’herbes », des ajoncs, « une touche verte », le corps nu de la baigneuse sur les toiles ou le papier, Terre siennes’achève avec une absence, avec l’abolition de tout repère, « s’acheminant / vers un corps // sans passé ni lendemain // une peinture sans paysage // un poème / hors du langage ».

Un tableau, une estampe, ne se décrivent pas, au mieux peut-on noter ce qui les évoque : le corps de la baigneuse de Degas n’est pas un corps, ni sa représentation. Ceux de Terre sienne sont des corps blessés (« pouce en bas / ensanglanté, la main (…) tranchée », comme les choses du monde, la forêt et ses halliers, ses fourrés, le vent devenu ouragan. C’est dire qu’écrire à propos d’un tableau est tâche inachevable ; dans Terre sienne, "sienne" peut être entendu comme possessif, comme dans « chevelure sienne » ou, à la fin du poème, dans « langue de terre / (sienne) », ou comme couleur, comme dans « plage sienne ». En même temps, « terre sienne » se divise en « terre » et « sienne » pour les deux parties du recueil repris ici. Cette division est repérable au fil de la lecture, avec la séparation en « deux panneaux diptyques », l’opposition « noir contre vert », « la vitre noire / le cadre vert », sans pour autant que l’unité de l’œuvre achevée soit mise en cause (« retour au vert / à l’unité »). Unité certes de l’œuvre, et chaque fois qu’on la regarde la langue en construit une nouvelle. On ne lira pas deux poèmes de même structure, de même que les parcours dans un tableau sont sans limites. Si l’on peut repérer des rimes, donc une forme classique ("vers, hiver, vers", " inverse, averse "), ce sont plutôt diverses manipulations, de multiples jeux phoniques, graphiques et sémantiques qui sont privilégiés tout au long du livre. Avec sienne, comme on l’a vu. Citons-en de nature diverse : homophonie ("des corps – décor"), changement de voyelle ("un sigle – une sangle" ; "la suie – la soie"), de consonne ("manière - matière"), allitération ("drap - doublement - déplié"), ajout d’une ("dianes – diaphanes") ou deux syllabes ("se voir – se décevoir"), soustraction d’une lettre ("un triangle – une tringle"), contrepèterie : (au début du poème), "noir contre vert" ; (à la fin) "voir contre nerf"; etc. L’ambiguïté constante dans la langue est mise en valeur notamment avec une série donnée comme confusion de mots : « canson / chanson, couleur /douleur, vélin/félin ».

On pourrait parfois penser que les poèmes d’Yves di Manno ne font que répéter une déjà vieille chanson : la poésie serait impossible et n’aurait à dire que cette impossibilité. Ce serait ne choisir que certains vers. On peut au contraire retenir la citation faite de Sei Shönagon, « choses qui gagnent à être peintes », opposées à celles qui « perdent à être peintes » ; cette allusion au XIeme siècle instaure une continuité dans l’écriture poétique et les derniers vers du même ensemble, Poème à tort sont une promesse, « vous lisez (l’histoire ne fait / que commencer) ».

Yves di Manno, Lavis, Poésie/Flammarion, 154 p., 17 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 14 mars 2024.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves di manno, lavis : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

03/06/2023

André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride

car toujours la poésie mène en dehors d’elle — à une pensée qu’on peut trouver sans elle — mais devant laquelle ordinairement on ne s’arrête pas — parce qu’elle donne la stupeur — en poésie, c’est l’ordinaire devant quoi on est contraint de s’arrêter.

je connais l’angoisse de ne pouvoir écrire continûment, de rechercher ce que je veux dire de façon concertée — j’attends que cela vienne — par bribes ; aussi, je peux écrire indéfiniment.

André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Le bruit du temps, 2011, p. 197, 206.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, une lampe dans la lumière aride, l'ordinaire, l'angoisse | ![]() Facebook |

Facebook |

02/06/2023

André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride

Dire : pourquoi est-ce que j’écris ou veux écrire — pas exactement pour le plaisir ou combler les trous du temps — ou précisément pour cela — l’oisiveté finit par se contredire et donner un pouce à des forces. Si elle est appuyée par quelques inconvénients solides sur lesquels on peut compter — en dehors : travail, gymnastique, bonté, etc.

De mon côté écrire des poèmes résolument enracinés dans l’effort de l’homme : il sera parfumé du parfum du monde ambiant, choyé par le vent. L’eau lui lavera la sueur. Mais d’abord lui-même —

André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Le bruit du temps, 2011, p. 31 et 33.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, une lampe dans la lumière aride, écrire, oisiveté | ![]() Facebook |

Facebook |