24/02/2023

Pascal Quignard, La barque silencieuse

Nul ne peut se plaindre de vie : elle ne retient personne. Cet argument se trouve répété dans les œuvres des deux Sénèque, père et fils, sous Tibère et sous Néon. L’argument prend aussi cette autre forme à Rome : la seule raison de louer la vie est qu’elle nous offre avec elle la possibilité de nous en extraire. On ne peut pas parler de servitude quand l’émancipation est donnée avec elle. L’insoumission et la soumission sont offertes d’un même mouvement. Les vieillards se pendant au bras de leur fauteuil dans les hôpitaux à l’aide de la ceinture de leur robe de chambre.

Pascal Quignard, La barque silencieuse, Folio/Gallimard, 2011, p. 86-87.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal guignard, la barque silencieuse, suicide | ![]() Facebook |

Facebook |

23/02/2023

Jude Stéfan, Pandectes (ou le neveu de Bayle)

Autocritique

Forme moderne de l’Inquisition (Sciascia). C’est toujours le Père, la peur.

Bavards

Massacreurs du silence et de la parole vraie.

« Loquaces, muti sunt » (Confessions, I, 4) : ils ont beau parler, ils ne disent rien.

Célibat

Honneur de l'individu.

L’art est incompatible avec le mariage. Mozart prouve le malentendu. Gauguin, l’obligation de rompre. Schubert l’heureuse exception. Blake l’humble vérité.

Critique

La moindre œuvre mineure est plus estimable que la meilleure critique usuelle — celle des noteurs parasites.

Jude Stéfan, Pandectes (ou le neveu de Bayle), Gallimard, 2008, p. 35, 40, 53, 76.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Stéfan, Jude | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, pandectes (ou le neveu de bayle), critique, célibat, bavard | ![]() Facebook |

Facebook |

22/02/2023

Jude Stéfan, Povrésies ou 63 poèmes autant d’années

Le dernier numéro de la revue Europe publie un dossier consacré à Jude Stéfan.

Il a été préparé par Gérard Cartier

la mer encore formée

les mérules qui moisissent tes murs

elle vous ouvre son gîte, la femme

au sourire de victoire

(toasts & médailles sous les arbres fleuris)

le père repeignait le mur blanc trente

ans près le fils chiait son sang

né un Mardi pour guerrier

et de la marche du Sel

à cinq heures les oiseaux

en mai Lumière,

tu me suffis

au jardin tapis s’égoutte

chemise s’agite

assez de vos voix, vos abois

peine, ombre

autant de titres, autant de tombes

Jude Stéfan, Povrésies ou 63 poèmes

autant d’années, Gallimard, 1997, p. 29.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Stéfan, Jude | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, povrésies ou 63 poèmes autant d’années | ![]() Facebook |

Facebook |

21/02/2023

Jude Stéfan, Laures

et Louise Labé

tant nous aurons nos deux purs corps

médité debout et nous congratulant

pis lascivement aux caresses jou-

ant avant de succomber à la courte

gloire de n’être plus nous-mêmes sur

même couche d’amour et de mort

car hors toi ma passion fut l’ennui

qui mine ma vie comme tu l’illumines

si chaude et blanche et profanable

présence sous chairs ô rite nu

tant nous aurons à deux mimé l’amour

perdu — tels vent caressant fustigeant

la mer nos mains et yeux étrange pays

de lichens et de lianes

Jude Stéfan, Laures, Gallimard, 1984, p. 15.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Stéfan, Jude | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, laures, mer, louise lab, mime | ![]() Facebook |

Facebook |

19/02/2023

Jude Stéfan, Laures

laure VIII

j’ai embrassé ta voix

ma rose carnée

envoûté par les larges boucles de fleuves

comme les amants dans leur coma et qui rêvent

s’apprendre le gin et le cidre

entrecaressés dans la nuit

les plis de ta pitié les râles de ton merci

et tes larmes d’abîme

d’absence qui tombe en froid en deuil

délivre-moi du vomi

tiens-moi de tes rubans

des oiseaux meurent des oiseaux sont tués

dans le lilas des murailles

Jude Stéfan, Laures, Gallimard, 1984, p. 44.

Photo Chantal Tanet

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Stéfan, Jude | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, laures, rose, lilas | ![]() Facebook |

Facebook |

animaux de la campagne

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : animaux de la campagne | ![]() Facebook |

Facebook |

18/02/2023

Jude Stéfan, Prosopées

le noir, sa couleur d’élégance

au vert dans le jardin aux merles

le rouge sang des chevillards

à favoris

le rouge beauté

le jaune des urines et saris

le bleu des rixes et des îles

les gares dans les aubes grises

cendres et ardoises

le violet de ton bas, tes perles

le blanc de chair cadavérique

l’orange des soifs et des becs

le rose de la rose et des porcins

Jude Stéfan, Prosopées,

Gallimard, 1995, p. 15.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Stéfan, Jude | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, prosopées, couleur | ![]() Facebook |

Facebook |

17/02/2023

Jude Stéfan, Que ne suis-je Canule

Stéfan est mort

et Jude aussi

pour les Amis épars

avecque lui mourra Emma

sa jeune ou belle égérie

(ne furent qu’

étang gelé

- un datura ouvert –

phare isolé

en fausses métaphores)

pauvres hères dans nos campagnes

qui l’hiver vous pendiez

à raison

Vous nous communiez

vous nous en conjurez

Ne Plus Écrire

Jude Séfan, Que ne suis-je Catulle,

Gallimard, 2010, p. 97.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Stéfan, Jude | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, que ne sis-je catelle, ne plus écrire, passé, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

16/02/2023

Jude Stéfan, Aux chiens du soir

les yeux d’Emma

ocre fougère bistre clairière

amande noisette et verdissants

au soir ou tristes éblouis de

liesse absents vacants il y

a tout dans les yeux de ton nom

dans le nom de tes yeux le non

de ta promesse aime et âme et elle

aima souverains offensés bruns

et lus par cœur où sont-ils en-

volés où s’égrène ton rire avec ?

trois fois je suis passé devant

ta maison vide sans leur flamme

Jude Stéfan, Aux chiens du soir,

Gallimard, 1979, p. 79.

Photo T. H., 2012

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Stéfan, Jude | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

15/02/2023

Jude Stéfan, À la Vieille Parque

à h.m. †

dans la nuit, la nuit (qui) remue

les souvenirs les brasse en rêves réveils

les meubles bâillent

déjà ils veillent

massifs, profonds miroirs, avec leurs bras

attendant le gisant

cerné de portraits dans l’ombre qui fixent

ses pieds cirés

qui crient au silence et au meurtre

dans les cloisons dégringolent les rats

un Espoir au passé une morne Consolation

deux bougies vacillent

au-dessus des tapis sanctifiant les pas

perdu le temps du cœur

qu’il repose en chose

les chaises vaquent le livre a oublié

Celui qu’il fallait lire en maître zen

Jude Stéfan, À la Vieille Parque, Gallimard,

1989, p. 30.

Photo T. H., 1991

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Stéfan, Jude | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, à la vieille parque, hommage à henri michaux | ![]() Facebook |

Facebook |

14/02/2023

Jude Stéfan, Laures

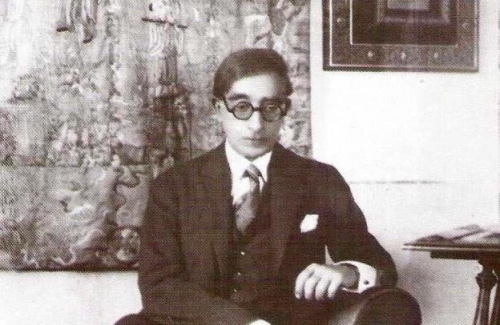

Jude Stéfan, 01/07/1930-11/11/2020

laure VIII

j’ai embrassé ta voix

ma rose carnée

envoûté par les larges boucles de fleuves

comme les amants dans leur coma et qui rêvent

s’apprendre le gin et le cidre

entrecaressés dans la nuit

les plis de ta pitié les râles de ton merci

et tes larmes d’abîme

d’absence qui tombe en froid en deuil

délivre-moi du vomi

retiens-moi de tes rubans

des oiseaux meurent des oiseaux sont tués

dans le lilas des murailles

Jude Stéfan, Laures, ‘’Le Chemin’’/Gallimard,

1984, p. 44.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, laures | ![]() Facebook |

Facebook |

13/02/2023

Cavafy, Poèmes

Lustre

Dans une chambre vide et petite — seuls quatre murs

couverts d’étoffes toutes vertes —

un lustre superbe brûle et flambe ;

et dans chacune de ses flammes s’embrase

une lascive passion, un lascif élan.

Dans la petite chambre qui étincelle,

éclairée du feu violent du lustre,

point familière est cette lumière qui en sort ;

ni faite pour des corps timides

la volupté de cette chaleur.

Cavafy, Poèmes, traduction Georges Papoutsakis, Les Belles Lettres, 1977, p. 82.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cavafy, poèmes, lustre, volupté | ![]() Facebook |

Facebook |

12/02/2023

Paul Claudel, Connaissance de l’Est, suivi de L’Oiseau noir dans le soleil levant

HAÏ-KAÏ

La nuit du 1er septembre 1923 entre Tokyo et Yokohama

À ma droite et à ma gauche il y a une ville qui brûle mais la Lune entre les nuages est comme sept femmes blanches.

La tête nue sur un rail mon corps est mêlé au corps de la terre qui frémit. J’écoute la dernière cigale.

Sur la mer sept syllabes de lumière une seule goutte de lait.

Paul Claudel, Connaissance de l’Est, suivi de L’Oiseau noir dans le soleil levant, Poésie/Gallimard, 1974, p. 198.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, connaissance de l’est, suivi de l’oiseau noir dans le soleil levant, haïkaï | ![]() Facebook |

Facebook |

11/02/2023

Paul Claudel, Connaissance de l’Est, suivi de L’Oiseau noir dans le soleil levant

La maison suspendue

Par un escalier souterrain je descends dans la maison suspendue

de même que l’hirondelle, entre l’ais et le chevron maçonne l’abri de sa patience et que la mouette colle au roc son nid comme un panier, par un système de crampons et de tirants et de poutres enfoncées dans la pierre, la caisse de bois que j’habite est solidement attachée à la voûte d’un porche énorme creusé à même la montagne. Une trappe ménagée dans le plancher de la pièce inférieure m’offre des commodités ; par là, tous les deux jours, laissant filer mon corbillon au bout d’une corde, je le ramène pourvu d’un peu de riz, de pistaches grillées et de légumes confits dans la saumure.

Paul Claudel, Connaissance de l’Est, suivi de L’Oiseau noir dans le soleil levant, Poésie/Gallimard, 1974, p. 123-124.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, connaissance de l’est, la maison suspendue | ![]() Facebook |

Facebook |

10/02/2023

Armand Robin, Lemonde d'une voix

Premier amour

Moi

Je ne vous prendrai même pas la main. J’ai besoin seulement de vous faire une déclaration d’amour… non pas d’amour dans le ciel ni sur terre… d’amour dans le néant qui suivra mon cœur arrêté, d’un amour que trente ans je ne sentirai même pas, d’un amour que seul un peu de cœur éphémère imagera d’éternité.

Elle

Je ne suis qu’une pauvre fille. Je ne fus jamais que cruelle envers vous et je sais que jamais je ne pourrais être que cruelle envers vous.

Je suis une créature comme toutes les autres.

Moi

Mais votre voix muettement est douce.

Elle

Je ne veux pas de l’apparence que l’imagination me donne.

Armand Robin, Le monde d’une voix, Gallimard 1968, p. 86.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armand robin, le monde d'une voix, premier amour, incompréhension | ![]() Facebook |

Facebook |