29/03/2017

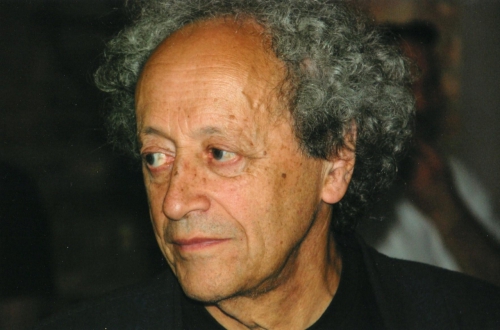

Bernard Noël, Des formes d'elle

Des formes d’elle

I

vivre dis-tu

c’est la venue

d’un mystère il s’empare

de nous tu vois cette ombre

sur le corps

tu vois

ce fantôme en dessous

la matière a besoin

de matière

ce besoin

est notre infini

ma langue

touche en toi une serrure

intime

tu fais de moi

un moi par-dessus les morts

par-delà les vivants

Bernard Noël, Des formes d’elle, dans

Les Plumes d’Éros, Œuvres I, P.O.L,

2010, p. 279.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, des formes d’elle, les plumes d’Éros, vivre, mystère, matière, langue, moi | ![]() Facebook |

Facebook |

28/03/2017

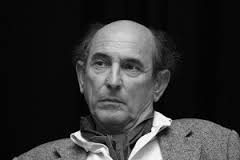

Jean-Luc Sarré, Poèmes costumés avec attelages et bestiaires en surimpression,

Le vent a troussé les ombrelles

le lac est sombre, le parc s’égoutte.

Aux eaux, où il s’est établi

quelques semaines voici trois mois,

la pluie rebute les curistes

pour le plaisir d’irréductibles

qui, comme lui, ont cette prétention,

la seule, d’apprivoiser le temps.

La bulle, comme l’éprouvette,

la trouvaille plus ou moins gonflée

mais repues de gaz, de vapeur.

On avance, oui, on avance

et vous aurez bientôt un bruit

d’une saloperie inouïe.

Jean-Luc Sarré, Poèmes costumés avec attelages et

bestiaires en surimpression, suivi de, BÂT.B2, Le

bruit du temps, préface de Jean Roudaut,

2017, p. 68 et 96.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poèmes costumés avec attelages et bestiaires en surimpression, pluie, temps, bruit | ![]() Facebook |

Facebook |

27/03/2017

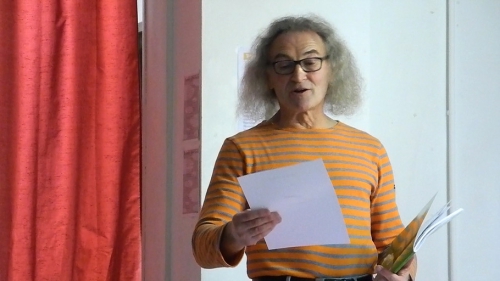

Jean-René Lassalle, Rêve : Mèng — recension

On connaît Jean-René Lassalle traducteur de poètes allemands contemporains — récemment Oswald Egger, avec Rien, qui soit —, et quand on lit ses traductions on ne peut ignorer que lui-même écrit. Rêve : Mèng est présenté par son auteur comme un livre d’hommage à la poésie classique chinoise, écrite du viie au ixe siècle. Une première partie donne, chacun dans un carré, 4 textes en idéogrammes, chacun de 5 vers de 5 mots, suivis chaque fois, également dans un carré, de leur transcription dans notre alphabet, puis de la traduction mot à mot, la longueur des syllabes étant transposée en français.

Une seconde série de poèmes en chinois est proposée, toujours en carré, écrite par Jean-René Lassalle, « Avec une langue dans laquelle on n’a pas vécu, c’est le rêve qui se poursuit. » Mais, cette fois, la traduction mot à mot est un point de départ pour l’écriture et quatre poèmes sont proposés à partir de quatre modes de lecture indiqués en fin de recueil :

« horizontal (de la première à la dernière ligne, de droite à gauche), palindromique (de la dernière à la première ligne, de droite à gauche), vertical (en colonne de gauche à droite), en spirale ( de la première ligne à gauche jusqu’au mot du centre). »

Le point de départ, pour la dernière étape (transposition en français) donne pour les deux premières lignes du poème "Gare jaune : Huáng zhàn" :

gare tot part trace route

jaune fleurs fond brume ans

— les tons sont indiqués pour chaque mot afin d’introduire dans la prononciation, autant que faire se peut, quelque chose de la mélodie chinoise.

Il s’agit donc d’écrire à partir d’une contrainte, pas plus forte ni plus arbitraire que celle qui régit le sonnet ou la ballade ; on pourrait penser aux règles de l’Oulipo, mais ici la recherche formelle passe par une langue dont la grammaire n’a pas grand chose à voir avec celle du français, et le cheminement de Jean-René Lassalle consiste à travailler aussi cette différence de relation de la langue au monde. Il aboutit à trois séquences de 5 vers et une de 4, en retenant du poème de départ tel mot (« gare », « fleurs »), ou bien il emploie ce que l’on désigne communément par synonyme (partir / démarrer), mais qui modifie la vision ; pour le début de la lecture horizontale :

une gare démarre pour bâtir une voie

fleurs jaunes au fond d’années de brouillard

Les différents jeux de variations font entrer dans un univers parallèle, non pas donné, plutôt à construire par le lecteur ; ainsi pour la lecture en mode vertical :

l’escale dorée dote, c’est une escale-vents

ombelles de gourdes matines furètent début de cycle (etc)

Il faudrait évidemment ne pas citer de vers en exemple : chaque poème est formé de l’ensemble rapidement décrit ici, depuis les idéogrammes jusqu’à la dernière séquence en mode spirale. C’est d’ailleurs le tout, c’est-à-dire les 4 « nouveaux carrés chinois », écrits par Jean-René Lassalle, qui, en regard (en miroir) des 4 carrés des poètes Tang (titrés « dans le style ancien »), constitue un hommage à une poésie trop peu connue. En outre, l’un et l’autre groupement de poèmes lient un passé lointain au présent par la reprise des contraintes (5 vers de 5 idéogrammes / mots dans un carré), formant un texte dont on isole difficilement un fragment, jeu du passé-présent qui donne son sens au titre, "Mèng" signifiant « rêve ».

Jean-René Lassalle, Rêve : Mèng, éditions Grèges, 2016, 70 p., 12 €.

Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 2mars 2017.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-rené lassalle, rêve : mèng, poésie chinoise | ![]() Facebook |

Facebook |

26/03/2017

Thérèse d'Avila, Le Livre de la vie

Chapitre XXXVIII

- Avec le temps, il m’est arrivé et m’arrive encore parfois de recevoir du Seigneur de plus grands secrets ; […] C’étaient de telles visions, que la moindre d’entre elles suffisait à émerveiller mon âme et à la faire avancer vraiment dans le mépris des choses de la vie. Je voudrais donner une idée de la moindre de ces révélations, mais j’ai beau chercher comment y parvenir, je vois que c’est impossible ; pour nous en tenir à ce point, entre la lumière d’ici-bas et celle qu’on voit là-haut où tout n’est que lumière, il n’y a pas de comparaison possible, parce que l’éclat du soleil paraît bien terne. Enfin, l’imagination la plus subtile ne parvient ni à dépeindre ni à décrire cette lumière, ni aucune des choses que le Seigneur me donnait à entendre dans une délectation si savoureuse, qu’on ne peut l’exprimer ; en effet, tous les sens éprouvent une jouissance si vive et si douce qu’on ne saurait en donner l’idée ; aussi, mieux vaut n‘en rien dire de plus.

Thérèse d’Avila, Livre de la vie, dans Œuvres, traduit et présenté par Jean Canavaggio, Pléiade / Gallimard, 2012, p. 269.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thérèse d’avila, livre de la vie, vision, secret, lumière | ![]() Facebook |

Facebook |

25/03/2017

Louise Labé, Sonnet III

Sonnet IIII

Depuis qu’amour cruel empoisonna

Premierement de son feu ma poitrine,

Tousjours brulay de sa fureur divine,

Qui un seul iour mon cœur n’abandonna.

Quelque travail, dont assez me donna,

Quelque menasse & procheine ruïne :

Quelque penser de mort qui tout termine,

De rien mon cœur ardent ne s’estonna.

Tant plus qu’amour nous vient fort assaillir,

Plus il nous fait nos forces recueillir,

Et toujours frais en ses combats fait estre :

Mais ce n’est pas qu’en rien nous favorise,

Cil qui les Dieus & les hommes mesprise :

Mais pour plus fort contre les fors paroitre.

Louis Labé, Sonnets, dans Œuvres, Slatkine,

1981, p. 95.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louise labé, sonnet, amour, poison, feu, cœur, combat | ![]() Facebook |

Facebook |

24/03/2017

Gilbert Vautrin, Anges et Corbeau

À Bagdad

il y a des yeux comme des soleils voilés

à Bagdad partout sur la terre

il y a des yeux comme des soleils voilés

mais c’est si loin à Bagdad

parce qu’on ne tue pas que le temps…

tu disais hier encore

nous étions tous des anges

aujourd’hui je ne vois plus le paysage

j’appelle je dis ce n’est qu’un geste

comme si l’ombre venait de la parole

parce qu’on ne tue pas que le temps

cette voix qui n’en finissait pas

d’être et de se perdre

là où le cœur est sans pourquoi

cette voix qui n’en finissait pas…

Gilbert Vautrin, Anges et Corbeau, sérigraphies

D’Élisabeth Bard, Æncrages & Co, 2015, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gilbert vautrin, anges et corbeau, bagdad, yeux, paysage, temps, voix | ![]() Facebook |

Facebook |

23/03/2017

Ivan Alechine, Enterrement du Mexique

Proche du porc

L’aube soulève le toit de chaume

sans eau sans nourriture

je veux forcer l’enclos

c’est en octobre la fête des premiers fruits et des enfants de moins de cinq ans

je dors d’un œil

l’autre se lève

à travers un trou dans la toile

je vois les feux de la cérémonie à fleur de terre

leurs flammes sont les cris joyeux

des enfants dits akiélis — esprits —

elles montent aux ciel — bataillons de flammes —

combattre les 400 Mimixcoas — les étoiles de l’infini du Nord qui voudraient en finir avec notre vie

il y a un sang de l’aube

comme il y a un sang du soir

le soleil file le coton des nuages

sang de naissance

sang de mort

c’est la lumière saisie par l’eau

que l’on capture dans les coupes votives

demain on sacrifiera trois taureaux

avec leur premier sang on peindra du doigt

le maïs et les fleurs

les flacons d’eau de sources et les flèches votives

hommes esclaves des fleurs

hommes sous le poids des fleurs

Ivan Alechine, Enterrement du Mexique, Galilée, 2016, p. 82-83.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ivan alechine, enterrement du mexique, porc, taureau, fête, feu, sang | ![]() Facebook |

Facebook |

22/03/2017

Paul Claudel, Connaissance de l'Est

Le pin

L’arbre seul, dans la nature, pour une raison typifique, est vertical, avec l’homme.

Mais un homme se tient debout dans son propre équilibre, et les deux bras qui pendent, dociles, au long de son corps, sont extérieurs à son unité. L’arbre s’exhausse par un effort, et cependant qu’il s’attache à la terre par la prise collective de ses racines, les membres multiples et divergents, atténués jusqu’au tissu fragile et sensible des feuilles, par où il va chercher dans l’air même et la lumière son point d’appui, constituent non seulement son geste, mais son acte essentiel et la condition de sa stature.

La famille des conifères accuse un caractère propre. J’y aperçois non pas une ramification du tronc dans ses branches, mais leur articulation sur une tige qui demeure unique et distincte, et s’exténue en s’effilant. De quoi le sapin s’offre pour un type avec l’intersection symétrique de ses bois, et dont le schéma essentiel serait une droite coupée de perpendiculaires échelonnées.

(…)

Paul Claudel, Connaissance de l’Est, Poésie / Gallimard, 1974 (Mercure de France, 1900), p. 101-102.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, connaissance de l’est, le pin, arbre, nature, geste | ![]() Facebook |

Facebook |

21/03/2017

Bashô Seigneur ermite

Froide, la couverture ouatée

où vous vous glissez —

Nuit de solitude

Dans le vent qui souffle

les poissons sautent —

Ablutions rituelles

Curiosité —

un papillon posé

sur une herbe sans parfum

Le soleil splendide

entre chien et loup —

Soir de printemps

Puces, poux

et un cheval qui pisse

à mon chevet !

Bashô Seigneur ermite, édition bilingue

par Makoto Kemmoku et Dominique Chipot,

La Table ronde, 2012, p. 193, 194, 197, 203, 214.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bashô seigneur ermite, solitude, rituel, soleil, papillon, curiosité, printemps | ![]() Facebook |

Facebook |

20/03/2017

Oswald Egger, Rien, qui soit : recension

On ne peut que constater ce fait : la poésie de langue allemande contemporaine, si l’on excepte comme d’habitude Celan, Bachmann, peut-être Enzensberger, est fort peu connue en France, malgré le travail de quelques traducteurs et des éditeurs qui les accueillent. Jean-René Lassalle est un de ces infatigables passeurs qui, entre autres, a permis de lire Paul Wühr (1927-2016 ; Matière à l’autre bout l’esprit, 2016, Grèges), Franz Josef Czernin (né en 1952 ; Le Labyrinthe d’abord emprunte le fil rouge, 2011, Grèges) et a contribué à faire connaître Friederike Mayröcker grâce à une anthologie dès 2003 (Métaux voisins, L’Atelier de l’Agneau). Il présente aujourd’hui une anthologie d’un poète que l’on dit parfois, à tort, "expérimental" : comme si la poésie devait suivre des normes ; Oswald Egger est dans la tradition d’un Oskar Pastior (1927-2006 ; voir Poèmespoèmes, nous, 2013) qui s’en prenait dans sa poésie à toutes les propositions logiques et aux descriptions des choses, comme le faisaient aussi à leur manière Ernst Jandl (1925-2000) et Reinnard Priessnitz (1945-1985).

À ces brefs rappels, on ajoutera quelques éléments empruntés à la présentation de Jean-René Lassalle, dont une partie est reprise sur le site des éditions Grèges. Oswald Egger, né en 1963, appartient à la minorité germanophone du Tyrol italien ; après avoir vécu à Vienne, il a rejoint un groupe « néo-utopiste » d’artistes à Hombroïch (proche de Dusseldorf). Rien, qui soit, anthologie chronologique, rassemble deux recueils complets, le premier chapitre d’un autre et des extraits de 6 autres ; le traducteur définit l’ensemble de manière elliptique : comme « la construction d’un texte-monde poétique et philosophique visionnaire. » Il est bon de lire d’abord les quelques pages denses de cette postface pour mieux apprécier les poèmes d’Oswald Egger.

Dans les textes retenus, seuls deux recueils et le premier chapitre d’un troisième ont été repris en entier, et des extraits sont donnés des autres ensembles, trop volumineux. Les recueils ont été publiés entre 1999 et 2013 et chacun témoigne de recherches formelles complexes, prose et vers alternent et se mêlent, les poèmes versifiés obéissant souvent à des contraintes fortes. Ainsi, ce que décrit le traducteur, Susjardins compte 12 poèmes (qui correspondent aux 12 mois de l’année) de 12 vers, chacun pouvant être lu comme un poème. Album Nihilum est composé de 3650 quatrains, 10 pour chaque jour de l’année ; etc. La relation au passé littéraire ne s’opère pas seulement par des choix formels mais aussi, peu repérables pour un lecteur non germanophone, par des citations ou des jeux avec les classiques ; mais on reconnaîtra cependant dans une prose de Constance discontinue le début de L’Enfer de Dante : « Au milieu de la vie je me retrouvai comme dans une forêt (sans chemin). »1 Les recherches d’Oswald Egger sont ailleurs et, ce qui est le plus apparent, dans la néologie, plus aisée en allemand qu’en français puisque deux noms peuvent être joints et la création reste interprétable, même si elle n’est pas acceptée dans les dictionnaires ; l’adaptation en français passe par le mot-valise avec par exemple "hazarmonieux", "souchécorce". D’autres formations dérangent plus vivement l’ordre de la langue, comme le changement de genre ("la paysage"), l’association de deux mots de langues différentes ("chiarobscur") ou la création d’une unité qui apparaît vraisemblable (« chapiteaux et copouilles s’entrecollent »). La néologie est très présente dans Rien, qui soit : c’est qu’il y a, affirmée, la nécessité d’inventer et de tout dire, à nouveau, parce que « Les mots dans la glace à dégeler, rassembler les / troupeaux de parole tirés des cavités du cerveau./ »

Tout dire ? Qu’en est-il, par exemple, de ce que l’on voit devant un paysage : « La lumière du soir déferle par couloirs rouge et or dans les graminées, [etc.] » ? ce qui importe n’est pas ce qui est immédiatement vu, mais les « perspectives camouflées », non ce qui serait caché mais ce que les mots permettent de rêver : « après les ombres, pourraient-elles aussi s’évanouir les choses qui les conditionnent ? ». On pourra lire, à la suite d’un vers qui engage une représentation, un vers, qui sans déranger l’ordre syntaxique, oriente vers une autre vision des choses :

Chaque jour maintenant le soleil brille et je n’ai plus froid malgré la gelée. (vers 1)

Les saules candi houspillaient des pousses de rave sous les roseaux, consolé. (vers 2)

On parlera d’incompatibilité sémantique si l’on prétend qu’un poème doit "avoir un sens". Il faut d’abord répondre avec Oswald Egger qu’on ne sait pas vraiment ce qu’est un poème ; ensuite, que ce genre d’énoncé permet de « défragmenter la Terre plate (et la palette de ses nuances en parole) » et qu’il n’empêche pas de porter attention à ce qui se passe : le chantier de la Postdamer Platz, à Berlin, après la chute du mur, est le motif d’un long poème, la nature sous toutes ses formes (végétale, minérale, animale) est sans cesse présente dans ses métamorphoses. Mais ce qui apparaît tout autant, ce sont les transformations continues d’un "je" omniprésent et qui questionne sa relation au monde : « Est-ce que la multiplication des voix d’un je qui parle ne l’emportait pas sur un autre qui ne parle pas et lui reste non-dit ? (et ainsi de suite) » La lecture de Rien, qui soit, demande quelque effort (et c’est heureux !), comme celle de Joyce de qui on l’a rapproché, mais elle fait entrer dans ce monde qui est le nôtre, dans ce labyrinthe qu’est la pensée sur le monde.

________________________________________________________

1 Comparer avec la traduction de Jacqueline Risset : « Au milieu du chemin de notre vie / je me retrouvai par une forêt obscure /car la voie droite était perdue. » (GF-Flammarion, 1985, p. 25 [fermer la parenthèse]

Oswald Egger, Rien, qui soit, traduit de l’allemand et présenté par Jean-René Lassalle, Grèges, 2016, 152 p., 14 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 22 février 2017.

| Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oswald effer, rie, qui soit, jean-rené lassalle | ![]() Facebook |

Facebook |

19/03/2017

Catherine Benhamou, Hors jeu

Hors jeu

1

Normalement on ne me voit pas.

Vous n’êtes pas censés me voir.

Je suis à l’intérieur de la poubelle qui est à l’intérieur de la pièce qui se joue en ce moment même à l’intérieur du théâtre.

La poubelle est censée être ouverte côté mur du fond.

C’est une poubelle confortable avec vue sur le mur du fond.

Noir. Le mur du fond est noir.

Ceux qui jouent là, sur la scène, les deux acteurs visibles, on les appellera par commodité le vieux et le non vieux.

Il y a aussi le père qu’on appellera par commodité le père.

Et il y a la mère qui est morte.

Normalement on ne me voit pas.

Ni dans le monde ni hors du monde.

Ni ici ni ailleurs.

Ni dans la vie ni dans le théâtre.

Entre les deux.

Entre les deux je suis.

L’auteur m’a jetée à la poubelle.

Invisible.

Cachée en pleine lumière.

Sourde aux appels des autres personnages.

Morte pour le public.

Hors jeu. Seule.

[…]

Catherine Benhamou, Hors jeu, dans Rehauts, n°38, hiver 2016, p. 56-57.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : catherine benhamou, hors jeu, théâtre, comédienne, poubelle, personnage | ![]() Facebook |

Facebook |

18/03/2017

Fabienne Raphoz, Blanche baleine

De la remise

dans les caisses rouges

- à petits bois

une couleuvre a mué

mon père

ses caisses rouges

- à pommes

devant le Môle

Idared

Mutsu

Melrose

classées

dans sa chambre

il ne sait plus

que pommier

refrain : une couleuvre

- aveugle

a mué

Fabienne Raphoz, Blanche baleine,

Héros-Limite, 2017, p. 69.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne raphoz, blanche baleine, couleuvre, pommes, père, refrain, mue | ![]() Facebook |

Facebook |

17/03/2017

Henri Thomas, La monde absent

Je ne suis pas vraiment enclos

dans la vie aux barrières vagues,

souvent je tombe, parfois, héros

de l’immobile, sur une vague

je reste, toute une seconde.

Faut-il éviter cette tombe

à chaque instant rouverte ?

Ces stratagèmes pour ma perte,

ces ruses brutales, racontent

un ennemi toujours alerte

qui vole par le monde.

Sur le poème commencé

une lumière tombe

et les mots à peine tracés

se perdent comme l’ombre

des feuilles bougeant en été.

Le ciel enfle sa forme ronde,

immense absurdité.

Henri Thomas, Le monde absent, dans

Poésies, Poésie / Gallimard, 1970, p. 136.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

16/03/2017

Orson Welles, Lettre à l'Observer

(…) dénoncer l’incompétence des gouvernants, et déclarer ensuite que la direction du monde devrait être laissée exclusivement entre ces mains incompétentes, c’est manifester un bien extraordinaire désespoir.

Dans les circonstances actuelles, l’incitation à abandonner le bateau qui coule n’est pas seulement quelque chose de futile ; c’est aussi un cri de panique.

Orson Welles, Lettre à l’Observer, dans Ionesco, Notes et contrenotes, Idées/Gallimard, 1979, p. 155.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : orson welles, lettre à l’observer, ionesco, notes et contentes, incompétence, panique | ![]() Facebook |

Facebook |

15/03/2017

Cécile A. Holdban, Mobiles

Photographie Frédéric Tison (blog Les Lettres Blanches)

Les feuilles pendues aux arbres rappellent les oiseaux morts

une petite fille marche le soleil est mûr

le chemin bien droit

les pas légers dans la poussière

elle déjoue d’une tresse qui saute la pesanteur

sous les arbres

elle si petite l’ombre l’avalera

l’araignée approche

les cœurs seront jetés

les fragments rassemblés

dans la nuit d’une toile

Cécile A. Holdban, Mobiles, dans Europe,

janvier-février 2016, p. 265-266.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cécile a. holdban, mobiles, arme, oiseau, fille, ombre | ![]() Facebook |

Facebook |