12/10/2019

la tête et les cornes : recension

Modeste dans son format (format 21 cm x 13 cm), cette livraison de La tête et les cornes remplit exactement le rôle d’une revue : présenter la poésie qui se fait maintenant, extraits de livres ou travail en cours. La couverture, dépliée, donne à voir des rayons de la bibliothèque de Claude Royet-Journoud ; bien que la photographie ne soit pas très bonne, on reconnaît cette fois le dos des livres de Jean Daive — manière de rendre hommage à deux poètes inventeurs de revues.

La couverture repliée, on lit d’abord une poète d’origine coréenne, de langue anglaise, Mia You, traduite par Martin Richet, poète et traducteur de poètes américains (Ted Berrigan, Gertrude Stein, Robert Dunan, etc). L’ensemble Quatuor Perelman IV se compose d’un prologue et de quatre "actes" autour de Bob Perelman, poète américain (non encore traduit en français), membre d’un groupe dans la lignée de Pound, L=A=N=G=U=A=G=E, fondé par Charles Bernstein, dont le nom accompagne ceux de Ron Silliman, Barrett Watten. Les vers de Mia You s’apparentent en partie à un journal, journal de ses lectures — sans hiérarchie, ce qui est en accord avec les auteurs qu’elle cite —, ou rendant compte de certains aspects de sa vie à Amsterdam : le désagrément des pigeons sur les pistes cyclables, l’étude de Joyce, une lecture donnée par Barrett Watten. On appréciera son humour : citant la revue de Bob Perelman, Jacket 2, elle joue sur le sens courant de "jacket" = veste, « Bob Perelman a-t-il déjà porté une jaquette ? ce / n’est pas son genre qu’il fraye avec le beau monde ou /pas. » Elle s’interroge dans l’acte 2 sur les lecteurs qui connaissent sans doute les auteurs cités, concluant « mais ça n’a aucune importance », et la séquence s’achève par des considérations fort éloignées du propos, « J’ai horreur des poèmes sur les chevaux [etc.] » L’acte 3 confirme dans sa brièveté un goût pour l’absurde :

ACTE TROIS

Décor : la Chine, 2013

Tout ce que nous écrivons porte authentiquement et absolument sur la Chine

L’allemande Dagmara Kraus (traduite également par Aurélie Maurin dans Place de la Sorbonne, n° 7, 2017, ici avec Christophe Manon), autre poète de la nouvelle génération, construit son poème sur le thème du retour (de quelqu’un), en terminant certains mots par la syllabe -ang ; le titre kummerang est traduit par douleurang (kummer = douleur), mais la tâche des traducteurs était plus qu’ardue, certains mots en allemand se terminant bien par -ang— yingyang, anfang, zwang, lang par exemple —, pas leur équivalent en français ; de plus, Dagmara Kraus introduit dans le poème des mots contenant le son -an, de nombreux néologismes et des jeux de mots, bien adaptés en français, comme le passage de pestes à testes, restes, fêtes, de tempêtes à entêtes, répètes. On pense au Jabberwocky dans ce jeu des sons et du sens, d’autant plus aisément que les traducteurs empruntent au poème de Lewis Carroll le mot borogrove.

Très peu de textes de Benjamin Hollander (1952-2016) peuvent être lus en français ; Ónóme, extrait de Vigilance (2005) est ici traduit par un collectif. Sa poésie rompt avec l’ordre de la phrase et, surtout, celui du discours avec des énoncés sans relation apparente entre eux, sinon la reprise du verbe "voir" (« as-tu vu », « je les ai vus », « j’ai été vu », etc.) et de divers éléments (« meurtre et amour », « affections privées », et .) ; diverses voix se mêlent sans être attribuées à des personnages. C’est là une manière de présenter le chaos que sont les choses de la vie quotidienne, chaos où la fiction se mêle au réel ; on lit « Moriarty l’a dit », il s’agit du professeur Moriarty, l’ennemi juré de Sherlock Holmes, cité juste avant une allusion à Rilke et aux Élégies de Duino, puis à Levinas. Comme le signale un personnage, « Papa, ce type dit des choses bizarres ».

Poète, musicien et réalisateur, Gilles Weinzaepflen revisite le Nouveau Testament, de la conception de Jésus à sa crucifixion, avec des images brèves et des mouvements rapides :

selon saint marc

vint remontait vint passait avançant pénètrent sortant s’en alla alla rentra s’en alla passait, entra se retira monte vient descendait regagné s’en alla arrivent entre partit vient parcourait partirent vient [etc.]

Dans ce récit titré "péplum renoncé", quelques étapes du parcours de Jésus sont restituées, jusqu’à la résurrection — en marquant une distance plaisante vis-à-vis de l’évangile (« en sortant du tombeau il / est-ce un oubli / n’emporte pas le linceul »).

On lira aussi un poème d’Ulf Stolterfoht, traduit par Jean-René Lassalle, un des infatigables découvreurs de la poésie de langue allemande ; il propose aussi une traduction, de l’anglais et du birman, de The Maw Naing auteur inconnu en français dont un film a été projeté au festival de La Rochelle. L’un des animateurs de la revue, Benoît Berthelier, traduit des poèmes du coréen, poèmes de la vie de pauvreté et de révolte, des répressions policières, bien loin de l’image habituelle de la Corée du Sud.

Cette livraison de La tête et les cornes, comme les précédentes, est une invitation à la découverte de poètes à coté de ce qui est réputé "lisible" et rassurant : il faut souhaiter, pour cela, une longue vie à la revue. La tête et les cornes, mai 2019, 40 p., 8 €. Cette recension a été publiée Par Sitaudis le 23 septembre 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la t^te et les cornes, traduction, marie de quatrebarbes, maël guesdon, benoît berthelier | ![]() Facebook |

Facebook |

10/10/2019

Mina Loy, Manifeste féministe & écrits modernistes

Manifeste féministe [1914]

Le mouvement féministe tel qu'il est constitué à présent est

Imparfait

Femmes si vous souhaitez vous accomplir — vous êtes à la veille d'un soulèvement psychologique dévastateur — toutes vos illusions domestiques doivent être démasquées — les mensonges des siècles sont à congédier — Êtes-vous préparées à cet arrachement — ? Il n'y a pas de demi-mesure — NUL coup de griffe à la surface du monceau d'ordure s de la tradition ne conduira à la Réforme, la seule méthode est une Démolition Absolue.

Cessez de placer votre confiance dans la législation économique, les croisades contre le vice & l'éducation égalitaire — vous glosez à côté de la Réalité

Des carrières libérales et commerciales s'ouvrent à vous —

Est-ce là tout ce que vous voulez ?

[...]

Aphorismes sur le modernisme

Le MODERNISME est un prophète criant dans le désert que l'Humanité épuise son temps.

La MORALE a été inventée comme excuse pour assassiner le voisinage.

Les ANARCHISTES en art en sont les aristocrates immédiats.

Notes sur l'existence

La guerre n'a laissé aucune trace en nous à l'exception de la disgrâce de quelques vieilles dames qui publiquement se vautrent sur la tombe de leurs fils alors qu'elles auraient dû savoir comment mieux les élever.

Tomber amoureux est un tour de passe-passe qui consiste à magnifier un être humain à des proportions telles que toutes les comparaisons s'évanouissent.

Considérant ma vie passée, je peux en tirer une loi absolue de la physique — que l'énergie est toujours perdue.

Mina Loy, Manifeste féministe & écrits modernistes, traduction [de l'anglais] et préface d'Olivier Apert, NOUS, 2014, p. 15-16, 49, 50, 51, 59, 61, 61.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mina loy, manifeste féministe & écrits modernistes, olivier apert, aphorisme, existence | ![]() Facebook |

Facebook |

09/10/2019

Pierre Chappuis, Entailles

Paysage brouillé

Vents plutôt que pluie hachurent ciel et terre.

Issu de la nuit, de l'échevèlement de la nuit, tremblé, confus et net (résurgence), un paysage brouillé, un brouillon de paysage refuse à contre-jour de se fixer, du coup (un négatif, une épure) ne parvient pas jusqu'à la couleur. Dans le révélateur où il serait à tremper, une main délicatement l'agite.

Tempétueusement, beau temps.

Quoique ne tenant pas en place, joie de se sentir en place ici chez soi en pleine turbulence.

Lumineuse effervescence dévalant la colline en tous sens, balayant coteaux et ravins. Qui, désormais, déferle abondamment, noire, oui (vertu éclairante du noir, plus clair vu de plus loin) remue, traverse, raye le papier de mille traits aussi fins que pattes de mouches, ou cheveux — une ample chevelure emmêlée et défaite.

Pierre Chappuis, Entailles, éditions Corti, 2014, p. 9.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, entailles, paysage brouillé, vent | ![]() Facebook |

Facebook |

08/10/2019

Paul Celan, Grille de parole

Une main

La table, de bois d’heures, avec

le plat de riz et le vin.

On se tait, on mange, on boit.

Une main, que je baisais,

fait la lumière pour les bouches.

Paul Celan, Grille de parol, traduction

Martine Broda, Christian Bourgois,

1991, p. 65.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, grille de parol, martine broda, main, baiser | ![]() Facebook |

Facebook |

07/10/2019

Jacques Roubaud, Octogone

Registre d’un monde donné

Hommage à Robert Marteau

I

Vent doux pour certifier l’énigme du monde

Imprégné de lavis mouvants, et la corneille

Immobile, noire, commente du tilleul

L’épiphanie. Compacte. Un merle s’escamote.

Écrire dans son calepin les poids, les angles,

Frissons de nénuphars dans la saulaie ; mésange,

Oracle glorifié dans le renouveau

De la création. S’instruire en langue chantée,

Mémoire gardée du jardin, 3 canards beaux

Comme l’Égypte. La plus simple fleur est un

Temple. Cerises, cyprès, combes. Des vaisseaux

Ouvrent les eaux séparées. Des lambeaux s’éteignent,

Tremblent, de ce soleil qui n’est qu’une clairière

Et fait aujourd’hui la France intensément verte.

Jacques Roubaud, Octogone, Gallimard, 2014, p. 61.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, octogone, robert marteau, nature | ![]() Facebook |

Facebook |

06/10/2019

André Frénaud, Hæres

Le grand masque

Le grand masque, il cache

l’escalier sans retour, aboi des chiens d’enfer,

le miroir toujours vide — le roi des masques,

celui qui rit à gorge déployée

au plus fort de la fête.

André Frénaud, Hæres, Gallimard, 1982, p. 232.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, hæres, le grand masque, enfer | ![]() Facebook |

Facebook |

05/10/2019

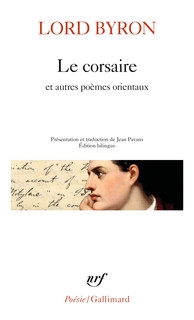

Lord Byron, Le Corsaire et autres poèmes orientaux : recension

Qu’est-ce que le nom de Byron (1788-1824) peut évoquer aujourd’hui pour les lecteurs français ? la littérature classique étant fort peu lue, et encore moins celle d’autres langues, le nom est peut-être lié à l’image, convenue, du "héros" romantique, mélancolique et révolté. La publication de ce fort volume pourrait changer cette vue sommaire ; il s’ouvre avec Oraison vénitienne et réunit ensuite avec Le Corsaire (1814), deux autres longs poèmes narratifs, Le Giaour (1813) et Mazeppa (1819). Dans sa présentation, Jean Pavans situe Byron par rapport au romantisme français, rappelle la sagacité de Baudelaire comprenant que le poète anglais avait « ces sublimes défauts qui font le grand poète ». Ses textes consacrés à l’Orient eurent une influence, autant sur Victor Hugo (Les Orientales, 1829) que sur des peintres (Géricault, Delacroix, Horace Vernet) avec notamment des représentations de scènes de Mazeppa, et des musiciens comme Verdi (Le Corsaire, 1848). La traduction ne pouvait, sauf acrobaties, restituer la métrique anglaise et, en même temps, en « préserver l’élan » ; le lecteur jugera sur pièces, pouvant se reporter à l’original : même si ce genre de poésie, qui tient du roman d’aventure, paraît un peu archaïque aujourd’hui, le choix de Jean Pavans restitue la vigueur propre à Byron avec « une prose régulièrement rythmée par une disposition en dodécasyllabes et en décasyllabes non rimés. »

Oraison vénitienne (1819) débute le livre, manière de marquer l’importance de Venise pour Byron ; il y conçut son Don Juan et y vécut plus de deux ans, la première fois (novembre 1816-avril 1817) la ville étant sous le contrôle de l’Autriche. Le poème regrette le passé de Venise (qu’il fera revivre dans Les deux Foscari, 1821), riche et glorieux, alors que maintenant la ville menace ruine, « Quand tes murs de marbre / Seront gagnés par les eaux, il y aura / Un cri des nations devant tes salons engloutis » : voilà pour les premiers vers. Byron fustige une soumission générale (« nous continuons / de nous appuyer sur ce qui pourrit sous notre poids / (...) c’est notre propre nature qui nous jette bas »), une lâcheté qui a fait disparaître « le nom de République », sauf « Par-delà l’océan » dans un pays où les habitants vivent « dans le culte / de la Liberté ». Contre une Europe qu’il voit dans la décadence, il souhaite quitter le « marécage » et retrouver ce qui animait autrefois les hommes en rejoignant « l’Amérique » — dernier mot du poème.

Très différents sont les trois poèmes d’inspiration orientale qui, chaque fois, mettent en scène un personnage héroïque que les hasards de la vie mettent en danger : schéma exemplaire qui, sous différentes formes, est répété dans le récit romantique. Mazeppa présente, en vingt séquences, un intérêt particulier : commencé par un narrateur qui situe le temps et le lieu du récit, l’histoire est racontée ensuite par celui qui l’a vécue. Les éléments sont empruntés à Voltaire et à son Histoire de Charles XII (1731) ; le roi de Suède est battu en 1709 à Poltava, en Ukraine, par l’armée de Pierre Ier, malgré l’aide du chef cosaque Mazepa qui a trahi le tsar, et c’est au soir de la défaite que le récit commence. Dans le préambule, le narrateur, en même temps qu’il rapporte les suites de la bataille, juge l’entreprise de Charles XII, « Et nulle voix ne s’élevait pour condamner / l’Ambition lorsqu’elle se trouvait humiliée / Et que la Vérité n’avait plus rien à craindre / Du Pouvoir. » Mazeppa partage son repas avec le roi qui, après l’avoir remercié pour sa bravoure, lui demande de raconter son histoire, « je demande, moi, / Que tu me fasses le récit de ton histoire ». Mazeppa s’exécute.

Jeune page, il devient amoureux d’une femme mariée à un homme de pouvoir, beaucoup plus âgé, amour qui est partagé ; entre eux deux se forme « Une étrange intelligence, tout à la fois / Mystérieuse et intense, forgeant la chaîne / brûlante qui emprisonne les jeunes cœurs / Et les jeunes esprits, hors de leur volonté ». On reconnaît là une conception de "l’amour fou" qui déborde largement la période du romantisme. Rien n’est rapporté de leur liaison, l’essentiel du propos concernant la vie de Mazeppa. Les amants sont surpris et dénoncés, Mazeppa est ligoté nu sur un cheval sauvage qui, fouetté, part au galop. Le récit dérange l’ordre des faits, Mazeppa relatant alors ce que fut sa vengeance : devenu puissant, il détruisit la forteresse de son bourreau, « car le Temps rétablit / Toute chose » pour « Qui cultive sa rancune comme un trésor ». Après deux jours de course, le cheval tombe mort de fatigue et Mazeppa, toujours lié à sa monture, perd connaissance. Recueilli par des cosaques, « nu, ligoté, ensanglanté », il deviendra leur chef, d’où la méditation sur la fragilité des choses humaines, « Quel mortel peut deviner son propre destin ? », et la clôture du récit au nom de la bienséance : « Je ne vais pas / Vous fatiguer avec un long récit du reste » — « mais depuis une heure le roi dormait ». Le récit est donc d’abord pour le lecteur.

Le Giaour (c’est-à-dire "l’infidèle, le chrétien" pour les musulmans), sous-titré "fragment d’un conte turc", rapporte une histoire d’amour et de mort, tout comme Le Corsaire, sous-titré "conte". Dans le premier poème, le récit est raconté avant sa mort par un narrateur comme une confession à un moine, le je apparaissant seulement pour rapporter un dialogue ; dans le second, seul un narrateur est présent. En plus du tragique dans les situations (amour et mort), les trois poèmes ont un autre point commun, le personnage au centre de chaque histoire est un homme seul, à part dans la société, sorte de portrait du héros romantique tel qu’il s’est imposé — certains contemporains y reconnaissait Byron, ce qu’il commentait avec humour dans sa présentation du Corsaire : « si je me suis égaré dans la triste vanité de me peindre à travers mes personnages, les portraits sont probablement ressemblants puisqu’ils sont peu favorables ».

Lord Byron, Le corsaire et autres poème orientaux, éditions bilingue, traduction Jean Pavans, Poésie/Gallimard, 2019, 416 p., 11, 20 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 8 septembre 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lord byron, le corsaire et autres poème orientaux, romantisme | ![]() Facebook |

Facebook |

04/10/2019

Jacques Borel, Sur les poètes

[...] qu’est-ce qu’un poète populaire ? [...] si la B.B.C. donne une pièce de Shakespeare — qui n’a pas, autant que je me souvienne, de rue à Londres [...] —, on peut être sûr que les trois quarts des téléspectateurs , ou davantage (et aux États-Unis, donc !), vont aussitôt passer à une autre chaîne. Ce n’est pas parce que des générations d’écolâtres vont l’ânonnant que Dante est, en Italie, un poète populaire : eh non, il faut se rendre, honnêtement, à l’évidence, il ne l’est pas. Populaire, c’est la poésie elle-même qui ne l’est pas, qui ne l’est plus ; j’hésite, un instant, à franchir, avec Du Bellay, avec d’autres, ce pas redoutable : qui, peut-être, par sa plus profonde, par sa plus organique vocation, « chasse spirituelle » ou éveil à « la plénitude du grand songe », ne peut l’être (ou pourquoi le non sauvage de Rimbaud, sa tour de silence ?). La même impure gloire n’a pas fait d’Aragon un nouvel Hugo ; elle ne l’a pas non plus, pourquoi se leurrer, se mentir, rendu populaire : je ne crois pas que l’époque soit seule en cause, ni tous les lieux communs que l’on sait, si, même devenus chansons, comme ils y invitaient, les plus faciles, les plus « chantants » déjà de ses poèmes ne chantent pas pourtant dans toutes les mémoires, sur toutes les bouches. La mort de Hugo a peut-être causé la même émotion, ou presque, que la mort de Brassens ou du moindre chanteur de rock : je doute que la voix du peuple ait jamais été la voix des dieux et que même « Oceano Nox » ait connu à aucune époque le sort du « Temps des cerises ».

Jacques Borel, Sur les poètes, chroniques, Champ Vallon, 1998, p. 45-46.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

03/10/2019

Robert Marteau, Rites et offrandes

Dans l’ombre puis dans la clarté, le rouge-gorge

Apparaît, avant-courrier de l’hiver, merveille

Qui surprend la vue à chaque apparition.

Abréviation du feu, il ne consume

Pas le bois dont il fait son bref abri. La forge

Qu’il allume, le fer qu’il forge, ont habité

La mémoire depuis si longtemps que la braise

Là-bas dans l’huis par où passe le froid nous reste

Une surprise immémoriale. Regarde

Comment il offre à l’air encore teint de roses

De l’automne son plastron : il annonce ainsi

La neige, lui qui en aime les fleurs, qui marque

De son passage la nappe cristallisée,

Puis se tient en haut avec la dernière pomme.

(jeudi 4 décembre 1997)

Le houx est coupé. La symphorine a fleuri.

La valériane épanouit ses corymbes

Dans la haie où le ciel tombe en ajours, en voiles

Qui se déchirent dès que le soleil en armes

Miraculeusement inaugure un nouveau

Règne. C’est aussitôt que de leur bec armé

Les pics en tribus vous aident à déchiffrer

La mythologie au secret entre l’écorce

Et le liber. Clameur en forêt. À la porte

On crie : au parlement des oiseaux on n’est plus

D’accord. La chevêche est cachée au fond de l’arbre.

Sans elle on ne peut rien décider. La hulotte

S’est retirée avant l’aube. La buse tourne

Où la lune était. On a des soucis nouveaux.

(vendredi 28 août 1998)

Robert Marteau, Rites et offrandes (Liturgies IV, 1996-1998), Champ Vallon, 2002, p. 147 et 229.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

02/10/2019

Rainer Maria Rilke, La mort de l'aimée

La mort de l’aimée

De la mort, il savait seulement ce que chacun sait :

qu’elle nous prend et nous précipite dans le silence.

Mais comme elle, non pas arrachée à lui,

non, mais doucement détachée de ses yeux,

glissait peu à peu vers des ombres inconnues,

et comme il sentait qu’eux, sur l’autre rive, avaient

à présent comme lune son sourire de jeune fille

et le halo de sa bonté :

alors les morts lui devinrent aussi familiers

que si son entremise l’apparentait étroitement

à chacun d’entre eux ; il laissait dire les autres

mais ne les croyait pas et nommait ce pays

le Bien-Situé, le Toujours-Doux —

et l’éprouvait pour elle

Rainer Maria Rilke, La mort de l'aimée,

traduction Rémy Lambrechts, dans Œuvres

poétiques et théâtrales, Pléiade / Gallimard,

1997, p. 423.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Rilke Rainer Maria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rainer maria rilke, la mort de l'aimée, jeune fille | ![]() Facebook |

Facebook |

01/10/2019

Jean-Loup Trassard, L'érosion intérieure

(...) Maintenant j’écoute les plantes se taire, les velues et celles qui sont sèches craquer, lancer au loin leurs graines. L’homme tombe à genoux dans les avoines grises et la vie s’en va, voleuse, telle que venue. Entré dans la campagne sans savoir l’importance de cet acte, ayant grandi entre les calendriers de papier et les outils au manche courbé par les mains, il ne faut pas franchir le seuil du retour les yeux encore fermés.

Avec les plantes qui me sont liées depuis l’enfance, je boirai aux venins de la terre. Je sortirai et je me coucherai sur le sol respirant dans la nuit éclaircie du matin pour voir les toiles d’araignée se croiser au-dessus de ma figure. Pour voir encore, même sous mes paupières closes, la prise d’empire sur les rosées par le premier soleil pénétrant dans le bois.

Jean-Loup Trassard, L’érosion intérieure, Le Chemin / Gallimard, 1965, p. 81-82.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-loup trassard, l’érosion intérieure, plante, graine, nuit | ![]() Facebook |

Facebook |

30/09/2019

Pascal Quignard, Mourir de penser

La pensée que je ne veux pas dire est le fond de ma pensée. Et cette pensée, le corps la recèle, ego l’ignore. C’est ainsi que la détresse natale ou le trauma qui la revivifie déploient à chaque fois une étrange rumination pathogène qui n’est pas arrivée à se transformer en souvenir ni en signification. Une hypermnésie mystérieuse s’est entravée, qui n’est pas sans images, mais qui est sans narration. Il s’agit vraiment d’un disque rayé en ceci que le motif (le cauchemar, la lésion, le moment incompréhensible) se répète à l’identique, frappe à la porte, sans que rien permette d’ouvrir. Il n’y a pas de mot de passe pour le sans langage — pour l’enfance.

Pascal Quignard, Mourir de penser, Folio / Gallimard, 2015, p. 176.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, mourir de penser, ego, souvenir, cauchemar | ![]() Facebook |

Facebook |

29/09/2019

Paul Éluard, Médieuses

Au premier mot limpide

Au premier mot limpide

Au premier rire de ta chair

La route épaisse disparaît

Tout recommence

La fleur timide la fleur sans air du ciel nocturne

Des mains voilées de maladresse

Des mains d’enfant

Des yeux levés vers ton visage et c’est le jour sur terre

La première jeunesse close

Le seul plaisir

Foyer de terre foyer d’odeurs et de rosée

Sans âge sans saisons sans liens

L’oubli sans ombre.

Paul Éluard, Médieuses, dans Œuvres complètes, I, Pléiade / Gallimard, 1968, p. 911.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Éluard Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul Éluard, médieuses, chair, enfant, visage, oubli | ![]() Facebook |

Facebook |

28/09/2019

Camille Loivier, Une voix qui mue : recension

Une voix qui mue est le premier d’une nouvelle série de plaquettes et de livres des éditions Potentille : une couverture différente avec un rabat dans lequel les pages sont insérées et avec une nouvelle vignette. Camille Loivier a déjà publié aux mêmes éditions Joubarbe (2015) ; elle enseigne la littérature de langue chinoise et la traduit — récemment un livre de Hong-Ya Yan, écrivain et réalisateur taïwanais (Le passe muraille, 2018). Son long poème est consacré à la difficulté d’être dans une langue, c’est-à-dire de construire sa relation au monde — peut-être à être soi avec les autres.

Le poème s’ouvre comme un aparté, avec des vers entre parenthèses qui portent sur le désir d’un lieu, de sa nécessité pour vivre ; le rejoindre, c’est retrouver « derrière (…) la rupture / ce qui lie ». Qu’est-ce que le lieu peut apporter ? ce qui est essentiel pour l’identité de la narratrice, la « trace de soi », au point que l’on puisse y vivre sans craindre sa nudité. Ce lieu est nommé plus loin, il s’agit de Taipei, capitale de Taïwan, et il est désigné par « bercail », où, explicitement (sens de "bercail"), elle dit être « comme dans [s]a ville natale » — « c’est donc [s]a ville natale » —, et, fortement, « née une seconde fois », et « j’y suis née ». Vivre à Taipei, c’est connaître la plénitude, toutes fissures de la vie éloignées, et cette certitude d’un accomplissement est restitué dans quelques vers où la seconde naissance dans la ville s’apparente à la fois à la présence du corps dans le ventre maternel et à sa sortie dans le monde. L’ensemble de vers débute par « naître ; » et est immédiatement suivi par « retourner à la chaleur moite et poisseuse » et, plus avant, « on est à l’intérieur d’une serre chaude », puis

soudain on est libre, amphibie

on respire dans l’eau, on est là

dans le monde partie rattachée

au reste

on n’est plus séparée

Cet attachement à la ville chinoise ne peut être dissocié de la langue de Taipei, de Taïwan. Camille Loivier précise que la langue maternelle, celle de Nankin, qui « remonte » et diffère de la langue commune, a été perçue comme une sorte de « patois » et que le changement de langue, à Taipei, a été senti comme une mue de la voix. La langue chinoise, lors de son apprentissage, a été éprouvée comme « une langue / qui ne se parle pas », donc qui ne nécessitait pas d’interlocuteur. Langue pour soi, qu’il n’est pas indispensable de parler, sinon « à soi-même à voix basse ». S’il y a « silence des mots » pour qui la pratique, la langue, alors, conduit à une « complète solitude », ce qui ne semblait pas gêner la narratrice. Le bouleversement semble être survenu quand la langue chinoise a été parlée autrement, ce qui a permis la mue, la transformation ; alors, la langue peut être parlée, et non plus dans la solitude, et est « entendue (…) / telle qu’elle devait me délivrer » : il n’y a plus simplement des signes écrits mais la possibilité d’un tu, d’échanges. Le sentiment d’avoir découvert sa voix (et, évidemment, une voie) est tel que, chaque année, revenir à Taïwan, est à la fois « naître et mourir », perte d’une langue et (re)naissance d’une autre. Sans qu’il y ait croisement de l’une et l’autre, d’où peut-être toujours un manque.

Une voix qui mue, seul texte de Camille Loivier, sauf erreur, qui présente des éléments biographiques, évoque l’enfance où l’« on vit au ralenti » et où se décide pour longtemps une relation à la langue, aux langues, relation au fondement ensuite de ce qu’est le je-tu : rupture du silence, apprentissage du monde. Dans La rivière aux amoures, Camille Loivier écrit, « A-t-on vraiment envie de devenir adulte ? », elle répond sans ambiguïté dans Une voix qui mue, oui, en sachant qu’il faut parfois accepter de perdre ce qu’on pensait être indispensable pour mieux, beaucoup mieux, le retrouver. `

Camille Loivier, Une voix qui mue, éditions Potentille, 2019, 32 p., 7 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 25 août 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, une voix qui mue, taïwan taipei, enfance, langue maternelle | ![]() Facebook |

Facebook |

27/09/2019

Georges Perec, Espèces d'espaces

,

Que peut-on connaître du monde ? De notre naissance à notre mort, quelle quantité d’espace notre regard peut-il espérer balayer ? Combien de centimètres carrés de ma planète Terre nos semelles auront-elles touchés ?

Parcourir le monde, le sillonner en tous sens, ce ne sera jamais que connaître quelques ares, quelques arpents : minuscules incursions dans des vestiges désincarnés, frissons d’aventure, quêtes improbables figées dans un brouillard doucereux dont quelques détails nous resteront en mémoire : au-delà de ces gares et de ces routes, et des pistes scintillantes des aéroports, et de ces bandes étroites de terrain qu’un train de nuit lancé à grande vitesse illumine un court instant, au-delà des panoramas trop longtemps attendus et trop tard découverts, et des entassements de pierres et des entassements d’œuvres d’art, ce seront peut-être trois enfants courant sur une route toute blanche, ou bien un petite maison à la sortie d’Avignon, avec une porte de bois à claire-voie jadis peinte en vert, la découpe en silhouette des arbres au sommet d’une colline des environs de Sarrebruck, quatre obèses hilares à la terrasse d’un café dans les environs de Naples, la grand-rue de Brionne, dans l’Eure, deux jours avant Noël, vers six heures du soir,, la fraîcheur d’une galerie couverte dans le souk de Sfax, un minuscule barrage en travers d’un loch écossais, une route en lacets près de Corvol l’Orgueilleux...

Georges Perec, Espèces d’espaces, dans Œuvres, I, Pléiade / Gallimard, 2017, p. 628-629.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perec, espèces d’espaces, voyage, souvenir | ![]() Facebook |

Facebook |