11/09/2019

Jean-Baptiste Para, Une semaine dans la vie de Mona Grembo

Sommeil du temps, de l’espace. Des entailles de corde, des cordes de poussière. Si loin déjà le soir, où gorge et couteau face à face se cabrent.

Oiseau, l’oiseau des cahiers d’enfance. Les ailes étaient une accolade. Mais aucun vol ne se bâtit dans le regret.

Si je dois dédier mon vol, est-ce aux hommes nus, poings fermés, qui cherchent des poches dans leurs flancs ?

Mieux que les poings, le vent s’engouffre.

Jean-Baptiste Para, Une semaine dans la vie de Mona Grembo, Arcane 17, 1985, p. 50, 51, 57.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-baptiste para, une semaine dans la vie de mona grembo, sommeil, oiseau | ![]() Facebook |

Facebook |

10/09/2019

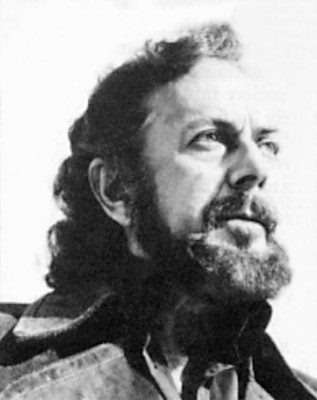

Yannis Ritsos, Erotica

Dans le miroir

tu es deux

dans l’autre trois

onze quinze vingt-quatre

la maison en est pleine

le monde en est rempli

et pas un seul miroir

un lac seulement

et dedans la grande roue

et une de tes sandales

sur la table

près du cendrier

Athènes, 11.11. 80

Yannis Ritsos, Erotica, traduction

Dominique Grandmont, Gallimard,

1984, p. 33.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yannis ritsos, erotica, traduction dominique grandmont, miroir | ![]() Facebook |

Facebook |

09/09/2019

Jacques Dupin, Gravir

Grand vent

Nous n’appartenons qu’au sentier de montagne

Qui serpente au soleil entre la sauge et le lichen

Et s’élance à la nuit, chemin de crête,

À la rencontre des constellations.

Nous avons rapproché des sommets

La limite des terres arables.

Les graines éclatent dans nos poings.

Les flammes rentrent dans nos os.

Que le fumier monte à dos d’hommes jusqu’à nous !

Que la vigne et le seigle répliquent

À la vieillesse du volcan !

Les fruits de l’orgueil, les fruits du basalte

Mûriront sous les coups

Qui nous rendent visibles.

La chair endurera ce que l’œil a souffert,

Ce que les loups n’ont pas rêvé

Avant de descendre à la mer.

Jacques Dupin, Gravir, Gallimard, 1963, p. 23.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dupin Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques dupin, gravir, grand vent | ![]() Facebook |

Facebook |

08/09/2019

Tympan et salle capitulaire, cathédrale d'Autun

Photos Chantal Tanet

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tympan et salle capitulaire, cathédrale d'autun | ![]() Facebook |

Facebook |

07/09/2019

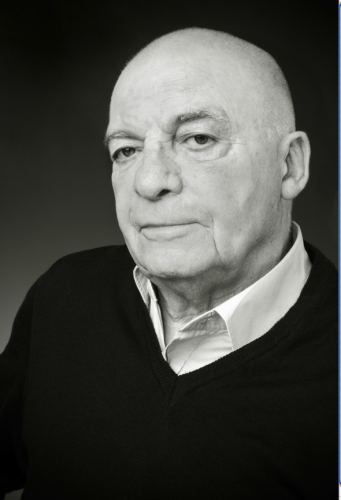

Virgile, Le souci de la terre

La terre ouverte par le croc de la bêche donne assez d’humidité, et par le soc, des fruits lourds

Nourrir ainsi l’olive grasse, si chère à la paix

Les arbres fruitiers aussi, ils sentent s’affirmer la vigueur d e leur tronc puissant, ils se tendent vigoureusement vers les étoiles, sans besoin de notre aide

Et c’est toujours la forêt qui se charge de fruits

Les bois sauvages qui rougissent de baies de sang

Les troupeaux dévorent les cytises

Les hautes forêts fournissent des torches et alimentent les feux de la nuit pour répandre la lumière

Oh les hommes hésitent à planter des arbres et à en prendre soin

Virgile, Le souci de la terre, traduction du latin Frédéric Boyer, Gallimard, 2019, p. 138.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : virgile, le souci de la terre, frédéric boyer, fruit, forêt, arbre, planter | ![]() Facebook |

Facebook |

06/09/2019

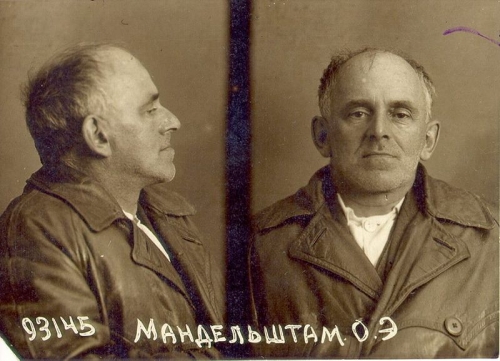

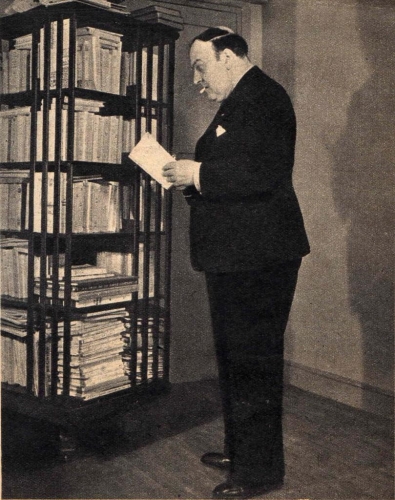

Ossip Mandelstam, De la poésie

De l’interlocuteur

Un aventurier des mers sur le point de sombrer lance dans les eaux de l’océan une bouteille scellée où il dépose avec son nom le récit de son destin. De longues années plus tard, errant au milieu des dunes, je la dégage du sable, lis la lettre, apprends la date du naufrage, les dernières volontés du disparu. J’étais en droit de la lire. Je n’ai pas ouvert le courrier d’un autre. La lettre scellée dans la bouteille était pour qui la ramasserait. Je l’ai trouvée. J’en suis donc l’obscur destinataire.

Pauvres sont mes dons et chétive ma voix,

Mais je vis et sur la terre qui est mienne

Mon existence pour quelqu’un sera douce.

Un lointain descendant pourra dans mes vers

La retrouver : et à son âme, qui sait,

La mienne, c’est possible, s’accordera.

J’ai eu dans ma génération un ami,

Dans la postérité j’aurai le lecteur.

Lisant les vers de Baratynski, j’éprouve la même émotion que si une telle bouteille m’était tombée entre les mains. L’océan avec son immense élément est intervenu en sa faveur, l’a aidée à accomplir son destin : la découvrant, j’ai l’impression d’une providence. L’objet confié aux vagues par le vagabond des mers et les vers expédiés par Baratynski sont deux moments identiques dont la parole est claire. Ni la lettre ni les vers ne nomment un destinataire en particulier. Ils n’en ont pas moins l’un comme l’autre son correspondant : pour elle celui qui par hasard remarquera la bouteille dans le sable, pour eux le « lecteur de la postérité ». J’aimerais savoir si quelqu’un, parmi ceux à qui les yeux tomberont sur les lignes de Baratynski, ne tressaillirait pas de joie, n’aurait pas le frisson de ferveur de qui s’entend inopinément appeler par son nom.

Ossip Mandelstam, De la poésie, dans Œuvres complètes II, traduction Jean-Claude Schneider, Le bruit du temps / La Dogana, 2018, p. 313-314.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, de la poésie, de l'interlocuteur | ![]() Facebook |

Facebook |

05/09/2019

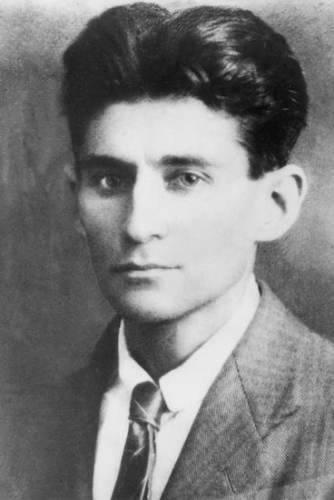

Kafka, Récits et fragments narratifs

En rentrant chez soi

Quel pouvoir de conviction n'y a-t-il pas dans l'air, après l'orage ! Mes mérites m'apparaissent et s'imposent à moi ; il est vrai que je ne cherche pas à leur résister.

Je marche d'un pas ferme et mon rythme est le rythme de tout ce côté de la rue, le rythme de la rue entière, le rythme de tout le quartier. Je suis à juste titre responsable de tous les coups frappés aux portes ou sur les tables, de tous les toasts que l'on porte, de tous les couples d'amoureux réunis dans les lits, sous les échafaudages des maisons en construction, pressés au bord des murs dans les ruelles sombres, sur les canapés des bordels. Je pèse mon passé et suppute mon avenir, je les trouve excellents tous les deux sans pouvoir donner la préférence à l'un ou à l'autre ; je ne peux incriminer que l'injustice de la Providence, qui m'a favorisé de la sorte.

Ce n'est qu'en entrant dans ma chambre que je me sens un peu pensif, alors que je n'avais rien trouvé, en montant l'escalier, qui fût digne d'occuper mes pensées. Je ne trouve pas beaucoup de réconfort à ouvrir grand la fenêtre, et à écouter encore un peu de musique au fond d'un jardin.

Franz Kafka, Récits et fragments narratifs, traduction Claude David, dans Œuvres complètes II, édition présentée et annotée par Claude David, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1980, p. 108.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, récits et fragments narratifs, en rentrant chez soi | ![]() Facebook |

Facebook |

04/09/2019

Sylvie Durbec, Autobiographies de la faim

Le pain de la faim, le pain des fous

Enfance sans pain,

Pain sans enfance ?

Impossible alliance.

Nous sommes toujours les premiers à réclamer du pain. On nous donne du sucre. En morceaux. Petits quadrilatères de sucre blanc à manger avec la tranche épaisse de pain. Quelquefois le sucre est remplacé par des pâtes de fruits. Le dimanche. C’est une colonie d’enfants déshérités. Sans parents pour certains, ou pour d’autres dont je fais partie, sans héritage. Le pain est notre aliment. C’est le pain des enfants, nous répète-t-on. Celui du goûter mais aussi du matin. Il fait grandir.

Enfance sans fin.

Sylvie Durbec, Autobiographies de la faim, éditions Rhubarbe, 2019, p. 40.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sylvie durbec, autobiographie de la faim, pain, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

03/09/2019

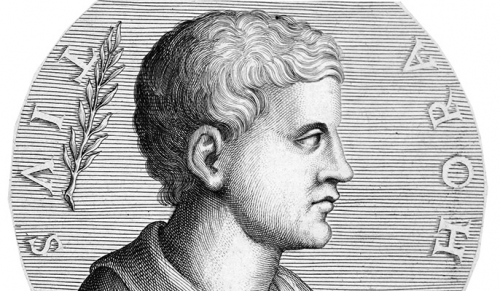

Horace, Odes, I, 5

Quis multa gracilis te puer in rosa

perfusus liquidis urget odoribus

grato, Pyrrha, sub antro ?

cui flauam religas comam,

simplex munditiis ? heu quotiens fidem

mutatosque deos flebit et aspera

nigris aequora uentis

emirabitur insolens,

qui nunc te fruitur credulus aurea,

qui semper uacuam, semper amabilem

sperat, nescius aurae

fallacis. Miseri, quibus

intemptata nites. Me tabula sacer

uotiua paries indicat uuida

suspendisse potenti

uestimenta maris deo.

Horace,Odes, I, 5

Quel est ce mince garçon parmi les roses,

Qui te presse, inondé de parfums

Pyrrha, sous une grotte charmante,

Et pour qui tu dénoues ta blonde chevelure

Avec une élégante simplicité ?

Hélas, combien de fois

Pleurera-t-il les dieux et ton amour changeants

Et, novice au naufrage, s’étonnera-t-il

Du flot qu’agitent les vents noirs,

Celui qui sans méfiance jouit en ce jour de ton corps lumineux,

Et croit que tu seras toujours vacante, et prête

À aimer, ignorant le vent trompeur ?

Malheur à ceux pour qui tu brilles, intouchée !

Une planche, sur la paroi sainte, proclame

Votive que j’ai pendu là mes habits trempés,

En l’honneur du puissant dieu des mers.

Traduction de François Lallier, dans Vita poetica, éditions L’Arbre à paroles, 2010, p. 118.

What slender youth, bedew’d with liquid odors,

Courts thee on roses in some pleasant cave,

Pyrrha? For whom bind’st thou

In wreaths thy golden hair,

Plain in thy neatness? O how oft shall he

Of faith and changed gods complain, and seas

Rough with black winds, and storms

Unwonted shall admire!

Who now enjoys thee credulous, all gold,

Who, always vacant, always amiable

Hopes thee, of flattering gales

Unmindful. Hapless they

To whom thou untried seem’st fair. Me, in my vow’d

Picture, the sacred wall declares to have hung

My dank and dropping weeds

To the stern god of sea.

Traduction de John Milton (1608-1674), dans Poems, &c, Upon Several Occasions, 1673.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : horace, odes, i, 5, françois lallier, john milton | ![]() Facebook |

Facebook |

02/09/2019

Léon-Paul Fargue, D'après Paris

De ma fenêtre

À la jumelle, je voyais les départs hâtifs du dimanche. Une fenêtre grande ouverte où les gens s’apprêtent, passent et repassent.

La suspension trop basse où les allées et venues se cognent. (Ils ont rangé la table pour faire de la place.) Un coup de pouce arrête le pendentif.

Un bout de miroir me renvoie le ciel du fond de l’autre. (Je le vois en œil tout grand ouvert dans les ténèbres.)

Un homme vient brosser son chapeau sur la rue.

Ceux qui sont punis s’installent et bâillent à tous les étages.

Ils passent la tête, et tournent, et rentrent, comme un coucou dans sa pendule.

La femme qui profite de son dimanche pour nettoyer, d’un air de stryge intermittente. (Elle secoue l’adieu suprême du mouchoir dans le dos d’un sergent de ville.)

L’employé qui reprend son chef-d’œuvre en bois sculpté à la mécanique. (Est-ce un service de fumeur ? Est-ce un cabaret à liqueurs ?)

Le retraité qui joue du trombone. (Invisible.)

Le monsieur qui prend son parti de passer son dimanche devant sa fenêtre, en bras de chemise. Il vide sa pipe sur la barre d’appui, la rebourre, l’allume, ressemble un instant à Edouard VII, et sursaute ! Une énorme araignée qui lui tombe du ciel lui passe dans la barbe !

C’est un animal japonais, d’ailleurs splendide, qu’un enfant fait descendre, à petites secousses, au bout d’un fil.

Le voilà qui arrive sur le trottoir.

Trois passants s’arrêtent, rentrent le ventre, prennent du champ sur la chaussée, regardent en l’air, se bousculent, et se fendent comme du bois sec.

Il faut se garer des pétards, qui dessinent des nouilles et creusent leur vitesse, ardemment, comme feraient des fossoyeurs qui viendraient de s’apercevoir que la Mort est un crocodile !

Rêverie sur l’omnibus

[…] Quand un garçon élevé solitaire commence à sortir seul, ses premiers voyages en omnibus lui donnent des grandes espérances. Ce sont ses débuts dans le monde. La gradation en est sans larmes. Pensez donc, un salon qui roule, et où l’on n’est pas obligé de parler !

Tout de même, quad on monte là-dedans, on entre dans un tribunal. Le public d’en face a l’air d’un jury, les yeux fuyants, les oreilles bouchées à tout espèce d’accent sincère. Le conducteur et le contrôleur sont du genre gardien de prison. Il y a même des militaires.

Tu finiras sur l’échafaud.

[…] On montait sur l’impériale de l’omnibus à deux chevaux par trois marches de fer, irrégulièrement disposées, pas plus grandes que des pelles d’enfant, en s’aidant d’une corde. Quand on se trompait ou qu’on manquait la marche, il fallait redescendre en s’ébréchant le tarse. Ainsi s’acquiert l’expérience. Mais le spectacle en valait la peine, quand une femme grimpait devant vous, cloche évasée par la tournure, oscillant d’une seule pièce jambe de-ci, jambe de-là, comme une poupée d’un modèle riche, et qu’on savait choisir la marche et l’intervalle.

Quelques espèces de ce genre de voiture n’avaient pas de plate-forme, et le conducteur se renait en équilibre sur sa porte, le derrière appuyé sur son composteur à correspondances, emporté sur la croupe du joyeux pachyderme à des vitesses vertigineuses !

Dans les premiers temps, quand je ne fumais pas, j’allais, dès que je le pouvais, m’asseoir à l’une des deux places du fond, d’où l’on dominait la croupe des chevaux, dont l’anus s’ouvrait en grand, comme une pivoine, presque aussi souvent qu’il était raisonnable de le souhaiter, et lâchait très proprement des esquilles d’un jaune indien tout à fait somptueux, qui s’accrochaient à la ventrière, aux sangles et aux traits de cuir.

Léon-Paul Fargue, D’après Paris, Gallimard, 1932, p. 41-44, 53-54 et 59-61.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : léon-paul fargue, d'après paris, de ma fenêtre, rêverie sur l'omnibus | ![]() Facebook |

Facebook |

01/09/2019

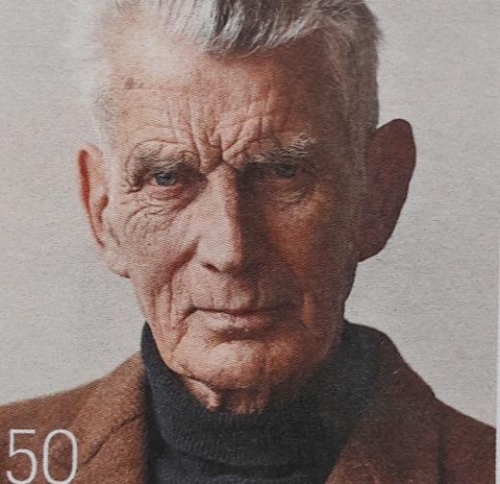

Samuel Beckett, Peste soit de l'horoscope

Rondeau

tout au long de ce rivage

à la tombée du jour

seul bruit les pas

seul bruit longuement

jusqu’à s’arrêter sans raison

alors aucun bruit

tout au long de ce rivage

aucun bruit longuement

jusqu’à repartir sans raison

seul bruit les pas

seul bruit longuement

tout au long de ce rivage

à la tombée du jour

Samuel Beckett, Peste soit de l’horoscope,

traduction Édith Fournier, éditions de minuit,

2012, p. 36.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, peste soit de l’horoscope, rondeau, bruit rivage | ![]() Facebook |

Facebook |

31/08/2019

John Taylor, Le dernier cerisier : recension

La quatrième de couverture présente le livre comme une « méditation sur le temps » ; il serait possible de réunir en un fort volume des poèmes autour de ce motif, que l’on se limite au domaine français — ou anglais, puisque John Taylor a écrit dans sa langue, mais rien de convenu dans les trois poèmes (le premier donnant son titre à l’ensemble) qui revisitent heureusement un des fondements du lyrisme.

Comment vivre le temps ? C’est peut-être dans le second poème, suite de variations sur l’expression À jamais que John Taylor l’exprime le plus nettement. Ce qui a été vécu l’est sans retour — à jamais—, mais chacun peut l’évoquer, le répéter. Les éléments dispersés du passé apparaissent alors comme un ensemble continu, parce que tout ce qui est derrière soi devient proche grâce à la mémoire et tout autant à l’imagination. Ce sont des paysages qui demeurent présents, ici ceux de la neige de l’enfance avec toutes les sensations qui y demeurent attachées. Avec les lieux de l’enfance revient, très fortement, l’image de la mère ; d’une certaine manière, le temps vécu s’organise à partir d’elle, elle est à la fois la figure du commencement (par « l’accouchement ») et la fin (par « sa mort »).

La mère est aussi présente dans le premier poème. La représentation du cerisier, arbre présent ou non, réel ou non, ramène vers la mère et vers d’autres horizons, comme la culture japonaise. L’arbre, sans lieu assigné, est perçu comme une sorte de « témoin » de tout ce qui se passe, chargé symboliquement du passé, de tout ce qui n’est plus. Il change au fil des saisons, quelle que soit sa place, tout comme l’homme (« où que tu sois / est ton pays natal ») ; chargé de fruits ou avec ses « branches nues » l’hiver, il est l’image même de ce qui change en restant le même, indépendamment de qui le regarde. C’est bien ainsi que la vie se passe pour l’homme, bien peu de ce qui se vit lui est connu (« tant d’autres choses / qui avaient eu lieu / qui ont lieu / sans toi »). Le cerisier, comme les fruits qu’il porte, comme les souvenirs, comme la reconstruction du passé, a d’abord une existence grâce aux mots, « il s’élève dans ton esprit / sur cette feuille de papier / sur cette page ». Il est élément d’un récit destiné à évoquer le changement des choses du monde.

C’est ce changement, minuscule mais qui se répète quotidiennement, avec le passage du jour à la nuit, qu’explore le dernier poème. John Taylor se souvient de la lente disparition du jour « au-dessus de la neige » : le temps semble s’arrêter alors qu’il n’est pas, ailleurs, de transition entre lumière et obscurité. Il retient ce qui se passe avec les arbres : ils restent visibles malgré la venue de la nuit et qui les regarde a l’impression qu’ils « portent de la lumière / un sombre et soudain réconfort ». Pendant ce temps, avant que tout devienne immobile, ce qui est encore perçu donne à imaginer ce que sera l’absence, figure ce que peut être aussi la nuit intérieure.

Ces mouvements de la mémoire et des mots vers le passé sont accompagnés d’aquarelles qu’on penserait aisément être le point de départ de l’écriture, tant les mots paraissent en dire les formes et les couleurs. Pour le premier poème, Caroline François-Rubino propose des silhouettes du cerisier, l’une, grise, emplit la page, d’autres sont disposées à des places différentes, plus ou moins en retrait, jusqu’à n’être plus qu’une branche, puis une ombre. Les autres poèmes excluaient toute représentation nette, et dans les nombreuses images bleues ou grises, on imagine des paysages resurgis du passé, la nuit qui approche. L’association du peintre et de l’écrivain aboutit à une méditation réussie sur le temps, chacun à sa manière mettant en relief une des caractéristiques du lyrisme, la répétition.

John Taylor, Le dernier cerisier, aquarelles de Caroline François-Rubino, Voix d’encre, 2019, np, 19 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 26 juillet 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john taylor, le dernier cerisier, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

30/08/2019

Jean-Luc Sarré, Ainsi les jours

© photo Florence Trocmé

Iconoclaste est un mot auquel il m’est arrivé parfois de trouver quelque séduction, encore que dans mon cas, plutôt que de fureur il faille parler d’indifférence iconoclaste. Je ne détruis pas j’ignore.

Le cri de l’effraie légitime l’insomnie.

Sans doute est-ce à La Fontaine que je dois ma sympathie pour les rats.

Je me rends compte, à présent qu’elle ressurgit intacte, combien le vent furieux qui vient à peine de retomber avait chassé, transitoirement, mon intolérable conscience du temps.

Mes tourments, la plupart du temps, m’interdisent d’accéder à leur origine.

Jean-Luc Sarré, Ainsi les jours, Le bruit du temps, 2014, p. 131, 137, 140, 142, 150.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sarré Jean-Luc | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc sarré, ainsi les jours, iconoclaste, effraie, tourment, temps | ![]() Facebook |

Facebook |

29/08/2019

Salle capitulaire, Cathédrale saint Lazare, Autun

Photos Chantal Tanet

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : salle capitulaire, cathédrale saint lazare, autun | ![]() Facebook |

Facebook |

28/08/2019

Johannes Bobrowski, Boehlendorff et quelques autres

Valéry et les haricots

C’est donc un drap en cuir, si tanné qu’il laisse passer la lumière, et si serré et résistant qu’on peut le tendre au-dessus de tout ce qui est en vie ou qui est mort sans le déchirer : au-dessus d’un squelette disloqué comme d’une rame de haricots, qui pousseront bien sous lui et se développeront et peut-être même fleuriront, tant qu’ils trouvent de la lumière dans leur pot, assez pour couvrir les racines, et un peu d’air qui passe par les pores du cuir. Ce drap blanc jaunâtre, tendu sur des crochets et des baguettes, donne là-bas un contour net, ici — au-dessus de la rame de haricots — quelques courbes irrégulières, ne bouffe nulle part, lisse et en même temps très léger il repose et se laisse porter par les mouvements silencieux, précautionneux des feuilles vivantes, des tiges, des fleurs rouges et blanches.

J’ai voulu dessiner un portrait et n’y suis pas parvenu. Un monsieur assez âgé, frêle et pourtant bien en chair, une chair qui s’efface, avec ses veines minces, sous un uniforme doré, un membre de l’Académie avec une petite épée et un beau chapeau sur le bras. Ce n’est pas réussi, je me suis trop consacré aux haricots, à la rame, une plante martiale — même sous un drap de cuir fin et jaunâtre qui laisse passer la lumière du jour.

Johannes Bobrowski, Boehlendorff et quelques autres, traduction de l’allemand Jean-Claude Schneider, La Dogana, 1993, p. 85-86.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bobrowski Johannes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : johannes bobrowski, boehlendorff et quelques autres, valéry et les haricots | ![]() Facebook |

Facebook |